突破、推进与辉煌:1949-1978年中国乒乓球运动的锐变

2022-03-12李荣芝余锦程

李荣芝,余锦程

纵观新中国乒乓球运动的发展历史,1949-1978年可谓的首要转折期,在党和国家直接领导下,新中国乒乓球运动与新中国同步出发,小小银球不但让中国融入世界大舞台,也在一定程度上影响了当时新中国的对外政治交往走向,对社会方方面面都产生了重要影响,可以说它的发展壮大应和着新中国社会变迁历史的轨迹。

被誉为“国球”的乒乓球在1949-1978年期间,以其逐步辉煌的竞技表现、广泛的群众参与、高度的爱国主义及集体主义、强烈的社会关注实现了自身的锐变,成为世界认识中国的重要载体及符号。梳理此阶段中国乒乓球运动的发展历史,一方面有助于我们认识,是新中国的社会发展为中国乒乓球的发展提供了最深厚的养料;另一方面,也让我们更能以一种批判的眼光审视我国乒乓球运动在扬弃优秀传统体育文化过程中的缺失,从而凝炼进一步中国乒乓球自身的品格与时代精神。关于中国乒乓球运动在1949-1978年期间的历史发展逻辑及演变特征大多零星见于报刊及杂谈,已有的研究以“乒乓外交”等片段故事居多,深入的、综合性的梳理较少。本文将此阶段的中国乒乓球运动置于我国政治、经济、体育等大背景下系统考察,明晰演变发展特征。

1 基于“契机—轨迹”理论的新中国乒乓球运动锐变历程分析

1.1 “契机—轨迹”理论

社会系统在时空伸延方面的扩张,在不均衡发展过程中所涉及的各种相互交织关系,历史性作为一种社会组织和变化的动员力量的盛行,所有这些因素都是评价一个历史片断社会变迁的深度及广度的重要背景。就总体的社会系统过渡或变迁而言,“关键临界点”是相当重要的因素,快速的变迁发展会带来潜在的长远发展契机,换言之,唯有一些关键性的变革发生或完成,发展才有可能发生。当代世界最重要的思想家之一的英国学者安东尼·吉登斯(Anthony Giddens, Baron Giddens)于1984年提出了研究社会变迁的“契机—轨迹”理论。吉登斯认为“所有的社会生活都是片段性的”,片段具有明确指明的开端、过程、趋势及结果,由此构成了一个特定的时间序列。“契机”就是这些片段中的重要“临界点”,它指事物从量变到质变过程中的关键和支点,可以是事件,也可以是时间点。“轨迹”是连接这些关键点的发展线索。它是在契机引发变迁的方向上形成的一段曲线[1]。

“契机—轨迹”理论认为:假设将一个国家的形成整体看作是一个片断,意味着在深入研究过程中切入“历史”,如果把这个历史中已经明确的某个组成部分或结构作为个体变迁起点,那么就可以追寻变异过程的发展脉络[2]。纵览新中国成立后到改革开放前,此时期是中国体育冲破国际体育封锁及打破中西政治僵局的重要片段,在中国的对外交流发展历程中形成了一些关键的“临界点”。本文讨论的“契机”是指中国乒乓球运动在发展过程的显著事件而引起中国外交政策走向的关键“临界点”。具体指20世纪50年代冲破国际体育封锁、20世纪60年代引领中国的国际体育交流、70年代的乒乓外交等。这些“临界点”是中国政治关系得以转向的契机,构成了中国乒乓球运动在服务我国政治任务的轨迹变迁。

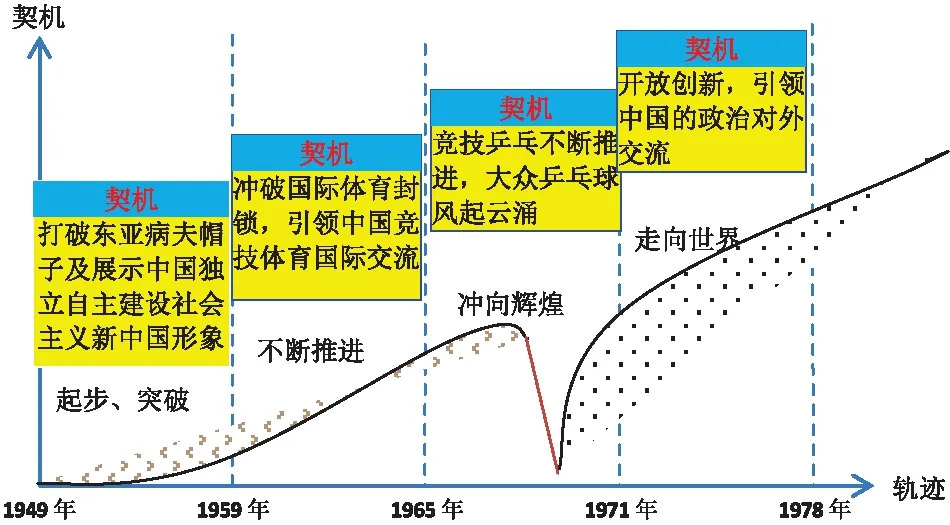

1.2 1949-1978年中国乒乓球运动锐变轨迹

1949-1978年的30年间,特殊的契机及复杂的历史环境淬炼,使中国乒乓球队逐步成为我国竞技体育的代表,其以突出的成绩强有力地反击了西方列强对我国“东亚病夫”的蔑称和“污名”,培养了一批又红又专的社会主义乒乓球优秀人才,开启了由弱小到强大,走向世界、冲向高峰、全面崛起,跻身世界乒坛强队行列,开始全面登上国际体育舞台展示新中国形象,在新中国体育事业起步阶段发挥了重要作用。

图1 计划经济时期中国乒乓球的发展的历程

1.2.1 20世纪50年代:起步与突破

中华人民共和国成立前,解放区及革命根据地的体育事业已具有一定的条件与准备[3]。中华人民共和国成立后,党领导下全盘接管了全国的体育工作并加强了组织管理,改组原中华全国体育协进会为中华全国体育总会与中国奥林匹克委员会,成立了中央人民政府体育运动委员会,同时23个全国性单项体育协会及部分行业体育协会也一并成立。1951年国家体委集中选拔了包括乒乓球在内的4个运动项目的国内优秀选手在北京统一进行训练,新中国竞技体育由此开始。1952年中华全国体育总会乒乓球部成立,10月12日至16日,来自华北区、华东区等7个单位的62名男女乒乓球选手参加了我国第一届全国乒乓球锦标赛[4],赛后从参赛队员选拔了19名选手备战第20届世乒赛,这就是中国乒乓球队第一代“国手”班底[5],此举标志着中国乒乓球运动进军国际体坛的正式起步。

首次亮相第20届世乒赛,成绩令人眼前一亮,男队被评为第1级第10名,女队成绩稍弱,被评为第2级第3名,中国乒乓球水平开始向世界看齐[6]。1953年4月28日,中国队被国际乒联正式接纳为会员[7]。到1956年第23届世乒赛上,中国女队位列第11名,男队被评为1级第6名;第24届世乒赛,中国队再次突破,男女队均跻身1级,且女队排名第3,国际乒联确定的42名“种子”选手,我国有9位选手入列。1958年,因“台湾问题”,中国奥委会断绝了与国际奥委会的所有关系并退出了包括篮球、田径在内的15个国际体育组织,但乒乓球是例外,唯有国际乒乓球联合会排斥台湾,认可中华人民共和国,因而中国乒乓球协会一直留在国际乒联组织[8]。这阶段中国乒乓球队除了在世界乒乓球赛场努力拼搏,不断进步,还帮助第三世界友好国家共同提高乒乓球水平,陆续派出多名优秀教练员及运动员友情援助,范围达到30多个国家,通过乒乓球运动的持续国际交往,增进了世界对中国的认识与联系,开阔了视野,结下了深厚的友谊,我国的乒乓球运动声誉与日俱增[9]。1959年第25届世乒赛,乒乓英才容国团夺得男子单打冠军的圣·勃莱德杯,这是中国体育史上伟大的突破,宣示着中国乒乓球运动开始在世界崛起[10]。

1.2.2 20世纪60年代:辉煌与低谷

多特蒙德第25届世乒赛后国际乒联执委会决定下一届世乒赛由北京承办,这是向世界宣传展示新中国的大好契机[11]。为顺利承办做好东道主,党和国家高度重视,全国人民积极支持,修建了高标准的北京工人体育馆,国家体委还海选“108将”封闭集训,运动员们积极准备,表雄心立壮志,按照战略战术的指导方针精准应对[12]。中国不仅顺利承办了26届世乒赛,还荣获思韦斯林杯、圣·勃莱德杯、盖斯特杯3项桂冠,并获得4块银牌、8块铜牌,乒乓球运动“中国时代”由此开启,深深引发了全国人民的体育锻炼热潮,街头巷尾,男女老少都在挥拍打乒乓[13]。1963年第27届世乒赛,我国选手再获3项冠军,在当年举行的国际乒联代表大会上,中国乒乓球协会主席陈先同志首次被推选为亚乒联副主席,这打破了中国人无人在国际乒联任职的历史,多名中国代表分管国际乒联包括宣传、规则制定等重要事务,中国品牌“红双喜”乒乓球也被批准为第27、28届世乒赛指定用球,还被委托设计国际乒联徽章的图样。1965年南斯拉夫的卢布尔雅那世乒赛上中国队获得5项冠军,乒乓球队也被全国人民称为“人民功臣[14]”,我国乒乓球运动水平开始步入辉煌。但1966年“文化大革命”开始后,乒乓球运动受到冲击,几近消失。直到1969年10月中旬,在国家领导人周恩来总理关心下,国家乒乓球队开始复训[15]。

1.2.3 20世纪70年代:开放与创新

乒乓外交,连通世界。1971年第31届世乒赛中,在日本乒协的力邀下已经缺席两届的中国乒乓球队克服困难,组队赴赛,且在比赛中捧得了男子团体斯韦思林奖杯,同时在女单、女双和混双也获得冠军,表明中国乒乓球队依然具备较高的国际水准,赢得了世界的尊敬。特别值得一提的是31届世乒赛中中美两国以一种意想不到的“美国运动员科恩搭错车”方式,打开了隔绝22年的交往大门,中美运动员的互访及美国总统尼克松的后续访华[16],带来了两国外交关系的正常化。一枚小小的银球,弹奏出友谊和平音符,这是所有体育人,尤其是我国乒乓人无上的骄傲及荣耀[17]。之后中国队正常参加了第32-35届世乒赛,均取得不菲战绩。

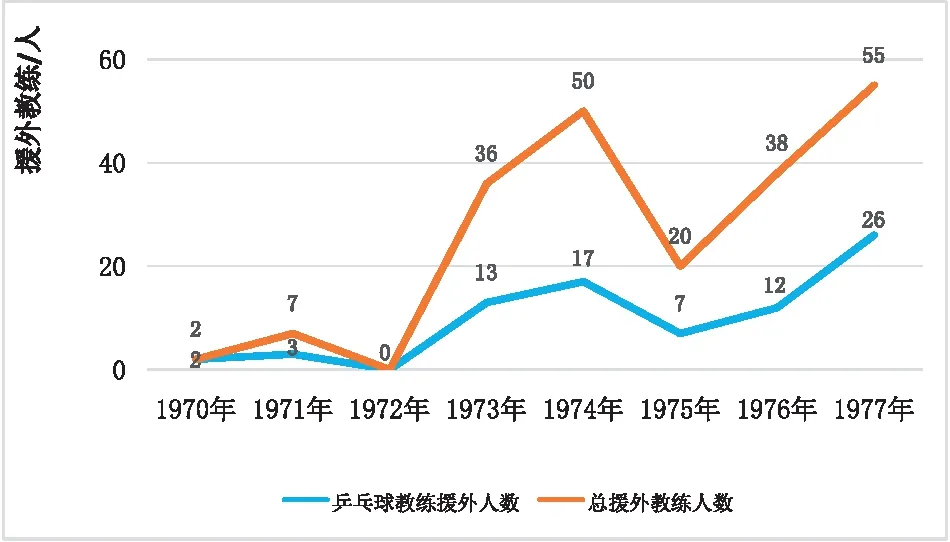

“乒乓外交”后,中国乒乓球运动的特殊政治功能地位重获认可及重视,1973年掀起了乒乓球援外的首批高潮,广大乒乓球教练履行国家使命及安排,为受援国家送去了宝贵的技战术理论及,地践行了“和平使者”的光荣角色(图2),此举对有力地增强了中国在国际上的特别是在第三世界国家战略地位,增进了与世界其他国家的友谊和平。

图2 20世纪70年中国乒乓球教练援外情况

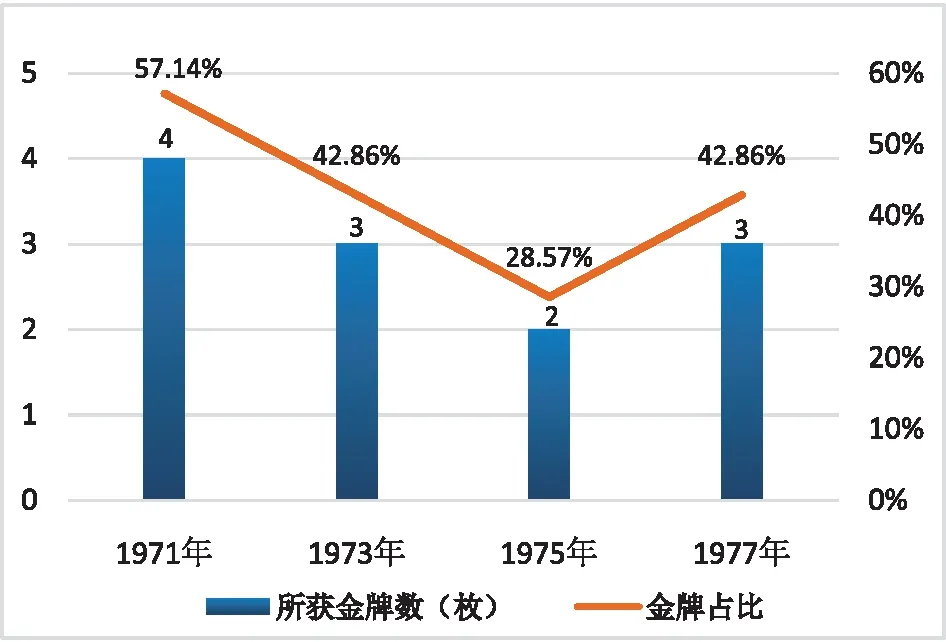

创新发展,国球荣耀。1972年6月9日,北京举行了全国五项球类运动会,新中国竞技体育开始重新出发,全国乒乓球锦标赛也于1972年复赛,1975年乒乓球被列入全国运动会比赛项目,自此,国内各级乒乓球赛事开始有序、有计划开展。20世纪70年代,中国乒乓球队在世界乒乓球锦标赛总计获得11项冠军,亚军16项,季军16.5项,尤其团体比赛优势明显(图3)。在国际比赛不断斩获佳绩的同时,国内比赛也如火如荼,从1952年第一届全国乒乓球锦标赛开始到1978年止,总共举办了16届,乒乓球运动在其时可谓一枝独秀,“国球”荣耀呼之欲出。

图3 20世纪70年代年中国参加世乒赛所获金牌情况

20世纪70年代初的世界乒坛格局中,中国总体优势明显,中国乒乓球队在继承的基础上创新思变,在第32到35届世乒赛中共取得8枚金牌,涌现了一大批独具特色打法的优秀运动员,可谓“百花齐放”,如世界冠军郗恩庭的快攻加旋转,梁戈亮的“倒板变化打法”,还有诸如正手快点、反手快带、加力推等技术纷纷出现,反手推的基础上还发展了侧推、推下旋、推挤等,体现了中国对技术创新指导思想的深刻理解及乒乓球制胜规律的把握,这些探索与创新为中国乒乓球运动“称霸”世界乒坛奠定了厚实的基础[18]。

2 1949-1978年中国乒乓球运动的主要特征及功能

2.1 独特性:打破中国对外国际交流僵局

新中国成立之初,党和国家重视借助体育的民间交往为我国对外交流破局,改善同世界各国关系,让世界了解、认识新中国,尤其恢复同西方世界的正常外交关系,获得国际社会认可与承认,并加强与第三世界的友谊与团结[19],乒乓球与篮球、足球、排球等项目最先受到重视,但1952年第15届奥运会,中国代表团没有获得任何奖牌,受苏联完备的体育管理体制启发,毛泽东等国家领导人共同部署,政治挂帅,由中央直接负责全盘体育工作[20]。1956年的第51届奥委会全会上,中国就“两个中国”的做法提出抗议,但时任国际奥委会主席布伦戴奇以“奥运会不涉及政治”的理由予以拒绝。为保证国家的统一的底线,1958年中国奥委会宣布退出国际奥林匹克委员会,其后20多年间,唯有乒乓球一直留在国际乒联,成为我国活跃在世界体坛、打破国际体育封锁,展示新中国艰苦奋斗建设社会主义的形象显著代表。

2.2 媒介性:助力中国架起对外政治交往桥梁

1960年末,美苏争霸进入对峙阶段,中国与苏联关系也开始恶化,美国也开始考虑对华政策调整,我国也希望能与美国改善关系。1971年的日本名古屋世乒赛,中国队之初也没打算报名参赛,日本乒乓球协会认为“一届缺乏世界最高水平的中国队参加的世乒赛,就不能称为真正的世乒赛”[21],经日本乒乓球协会会长、亚洲乒乓球联合会主席后藤甲二先生的努力,在周恩来总理亲自关心协调下,中国乒乓球队最终前往日本参赛。在日本世乒赛开赛前,中国运动员庄则栋与美国乒乓球运动员科恩一次无意的简单友好交流,成就了著名的“乒乓外交”。中美所开展的乒乓外交,一方面都是意在通过体育赛事来达成传播和平意图,发展双方友谊,是一种桥梁作用;另一方面,乒乓外交各方面都想借助乒乓球赛事来表达在正式场合难于或不适合直接摆明的政治态度。在特殊时期美国政府把握住了千载难逢的契机,正式将两国交流从幕后推往台前,两方同时发出政治信号,结束了两方在各方面的相互隔绝[22]。“乒乓外交”促使中美关系解冻,打开中美两国相互关闭22年大门,一定程度上改变了整个世界形势,协助中国重回国际社会,并成功加入联合国、重返奥林匹克委员会,这是其他运动项目所不曾有的历史奇勋。

2.3 示范性:引领中国竞技体育国际交流

新中国成立后至1969年的21年间,有49个国家与我国有正式的外交关系来往,“乒乓外交”的第二年,与我国建交的国家就迅速上升到87个。1973年中国体育选手进入亚运会大门,中华人民共和国中华体育总会成为亚洲运动联合会理事会会员,绝大部分国际单项体育组织,开始拒绝台湾当局,并恢复中华人民共和国的合法席位。可以说“乒乓外交”对当时中国各方面都产生了非常大的正向拉动及推动助力,也促进了世界的和平与发展。正如美国总统尼克松1971年7月15日在电台广播《公告》时的所言:没有中华人民共和国及其7.5亿人民的参加,是不可能有稳定和持久的和平的。

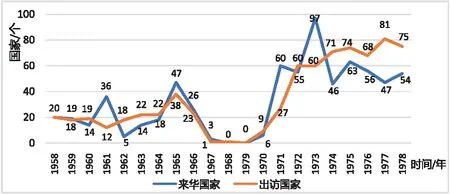

之后除乒乓球外,其他体育项目也开始积极活跃地与世界各地进行相互交流,不断拓展交流通道,延伸对外交流空间,打开与世界友谊的大门。1971年4月14日,中国女子篮球队访问了古巴,6月,又前往几内亚、智利等国家进行访问;而中国男子篮球在1971年相继访问了古巴、马里、北朝鲜、南朝鲜;羽毛球队访问了加拿大;中国足球队访问了坦桑尼亚、赞比亚、索马里、也门民主共和国等。受中国邀请,几内亚篮球队、朝鲜人民军女子篮球队、排球队、刚果人民军足球队、古巴足球队、阿尔巴尼亚“拉比诺特”足球队、朝鲜平壤市羽毛球代表团、罗马尼亚冰球队、阿尔巴尼亚体操队等也纷纷来华进行友好交流。我国与世界各国的友好体育代表团的相互访问,对促进中国与世界的友谊,加强各方面的深层次合作,具有重要的意义。在1958-1978年的11年间,与我国进行体育文化交流的国家与地区已经达到100个以上,近5万人次(图4)。20世纪70年代初期,世界两极力量的美国“败退”,国际形势发生了重大改变,中美有了相互改善关系的愿望,我国对外交往战略“一条线”的出台,与我国体育交往的国家与地区迅速节节攀升,仅1973年就有109个国家进行了体育交流。之后,我国的体育交往不断扩大,一系列的国际体育交往活动,使得中国战略地位空前提高,也带来了经济、贸易、科技、文化、金融等各方面的对外合作交流。

图4 1958-1978年中国国际体育活动统计

2.4 政治性:开创了处理台湾问题的“奥运模式”

1952年成立的亚洲乒乓球联合会(以下简称亚乒联)由于在少数人的操纵及把持下也制造“两个中国”图谋,严重损害了“一个中国”的原则。我国借助与美国“乒乓外交”的契机,在日本乒协、乒协等支持下及时退出亚洲乒联,开始筹备组建亚洲乒乓球联盟,并于1972年9月2日到13日举行了北京亚乒联盟第一届亚洲锦标赛,而1972年12月以印度尼西亚为首的旧亚乒联举行的第十一届亚洲乒乓球锦标赛,来参赛的只有五个代表团,随着旧亚乒联的缔造者印度决定参加新亚乒联盟,旧亚乒联彻底退出历史舞台[24]。1976年国际乒联在印度加尔各答召开第33届代表大会,承认亚洲乒乓球联盟为亚洲新的乒乓球正式管理组织,台湾地区只能以“中华台北”身份加入亚洲乒乓球联盟,随着中美“乒乓外交”的巨大影响及新成立的亚洲乒乓球联盟的成功,我国开始积极谋划重返国际奥委会及加入国际单项体育组织。

1978年在国际奥委会恢复中华人民共和国合法席位之后,台湾当局不得再以一个主权国家的任何名义及形式留在国际奥委会,中国政府同意中国台湾可以保留国际奥委会的会籍,但必须使用新旗、新徽、新歌,参加奥运会及其他国际体育竞赛,但只能使用“中华台北”身份代表参加。这是“一国两制”构想首先在国际体育舞台的一次实践。体育本来不应当承担过多的政治职能。但在历史上,既有政治利用体育打击政治对手引起不和的事例,也有体育工作者为化解政治敌意做出独特贡献的事例。新中国成立初期,面对外部世界的干扰及敌视,中国乒乓球担当了超越其自身的职能,几乎每一次出国比赛及对外访问及交流的幕后,都与国家的政治主张和外交关系紧密相关。如尼克松说:“乒乓球虽小,但是力量大”。

3 中国乒乓球运动实现锐变的原因

3.1 经济易行的项目特征

旧中国,由于西方列强对中国的侵略掠夺及“反动”政府的腐败无能,国民经济遭到严重破坏,社会生活文化极端落后,乒乓球虽然从域外已经传入,但主要在沿海有限的城市及上层社会开展,社会普及面不广。新中国成立之初,国民经济开始逐步复苏,然而总体生产力发展水平不高,物质基础较薄弱。由于乒乓球开展条件简易、花费少、可参与性强、对身体条件要求不苛刻、易于掌握等特征,契合了当时中国的经济发展水平及体育设施不足的实际,满足了更大人民群众锻炼身体娱乐身心的需求。由此新中国成立初期,在正常的对外交往难以打开局面的情况下,乒乓球也成为当时国家领导人打开对外交往的考虑首选项目之一。随着中国乒乓球运动战绩的日益突出,党和国家领导人毛泽东、周恩来等对乒乓球运动愈加重视,而且还亲身参与打乒乓球,1964年毛泽东重点批示徐寅生到中国女队的讲话稿《关于如何打乒乓球》,号召全国各条战线都向“乒乓小将”学习,强烈地吸引了广大群众,特别是青少年踊跃参加这项运动,世界冠军接连出现,涌现了一批又一批的新生力量,乒乓人才一浪高一浪的大好形势,保障了中国乒乓球队的后备力量储备,并给予群众乒乓球运动强有力的支持与指导,普及基础上提高,提高指导下普及,乒乓球成为中国体育走向世界的开路先锋,掀起了人民体育锻炼的热潮,这是中国乒乓球运动实现锐变发展的重要内因。

3.2 举国体制的强力保障

新中国成立后,党与政府加强了对体育事业的组织与指导,建立了较为完备的规章制度及阶段性发展规划。1952年全国性的体育组织中华体育总会以及全盘统管国家体育事业发展的国家体委成立后,在竞赛、训练、科技、教育、财务、人事、劳保、福利、外事等方面制定和下发了一系列规定、条例和办法,初步形成了我国体育事业的“举国体制”,它具有鲜明的时代特征,政府行使几乎全部管理职权,国家承担绝大部分体育事业发展的义务,同时利用行政干预手段管理体育事务,举国体制适应当时国家的政治经济体制,发挥了效率高、见效快的特点,短短时间内就把中国的体育事业推向到体育大国的地位[25]。可以说中国乒乓球运动的普及及提高过程中,“举国体制”起到了决定性作用,通过国家力量的“基层运动队——县市级业余体校——省市级的重点业余体校——国家队”的层级训练体系,推动了中国乒乓竞技水平的迅速提高,以学校乒乓球、职工乒乓为中心的各项政策与措施纷纷出台,为“全民乒乓”创造了极为有利的条件及制度保障。

3.3 历史机遇的适时把握

新中国成立之初,以美国为首的西方资本主义国家妄图把襁褓中的新中国扼杀在摇篮中,处处针对中国,尤其借助“台湾问题”对中国极尽孤立及分化,中华民族处于一个历史转折点。正常的国家对外交流一度陷入僵局而体育的民间交往为外交破局带来曙光,可当时对外交流的所有运动项目,“我国拿得手的只有乒乓球”。特别是自1958年我国退出包括国际奥委会在内的众多国际体育组织,乒乓球成为我国唯一留在国际体育组织的运动项目,受到国家的高度重视[26]。1959年,容国团以大无畏的革命英雄主义精神创造了新中国体育史上第一个世界冠军的纪录,摘掉了扣在中国人头上“东亚病夫”的耻辱帽子,在全国上下产生了强烈轰动与不可估量的影响,极大地提升了全国人民建设新中国的信心,激发了中国人民强烈的爱国主义情结。随着1961年、1963年、1965年连续三届世乒赛中国乒乓球队的显赫战绩,国际乒坛宣告“中国时代”的到来,也奠定了乒乓球在中国体育的特殊地位。进入到20世纪70年代,在中美两国都有彼此交往的意愿,但没有找到合适媒介或途径时候,“乒乓外交”应运而生,打开了中国与世界交往的大门。回顾新中国乒乓球发展历程,可见,乒乓球总能把握机遇,逆流而上,似乎历史的偶然,也是乒乓球运动发展的必然。

3.4 乒乓外交的强势推动

1971年,连续缺席两届世乒赛的中国乒乓球队决定前往日本名古屋参加第三十一届世乒赛,周恩来总理提出,要本着“友谊第一,比赛第二”的精神进行友好交流,增进与各国运动员的友谊和团结,如有机会,让中国乒协邀请一些国家的运动队访问中国。因历史的偶然与契机,当时处于“敌对”关系的中、美两国乒乓球运动员实现了互访,一定程度上,促成了1972年尼克松访华,使隔绝二十多年之久的中美关系终于破冰,为双方邦交正常化创造了条件。1971年10月25日联合国恢复了新中国的合法席位,其他国家与中国纷纷建立了外事外交关系,外交上的成功也带来了国际体育组织对中国的重新认可及肯定,众多国际体育组织开始丢弃“一中一台”立场,陆续恢复了中国在不同国际体育组织的合法席位。在1958年中断与国际奥委会联系后的所有对外体育交往中,“乒乓外交”不仅仅是“文革”后中国体育的最大事件,也是新中国成立后最大的事件,在我国社会各界产生了重要作用及影响,可以说“乒乓外交”一定程度上改变了中国政治发展的战略走向,是国际体育服务于国际政治的典型例证,将永远载入史册。且随着毛泽东、周恩来党和国家领导人对乒乓球运动的重视及率先示范打乒乓,中国的全民乒乓热潮以前所未有的规模及速度普及到全国的各个角落,将乒乓球运动逐步推向“国球”地位。

4 结语

纵观1949-1978年间的中国乒乓球运动发展轨迹。可发现,是我国在相对封闭时期留在国际体育组织的唯一项目,也是当时能正常开展对外体育交流、冲破国际体育封锁的典型代表;它是我国主动拥抱世界,实现中美关系正常化及中外交流正常化的重要推手,具有极强的符号学象征意蕴。基于强烈的爱国主义情结,“政治属性”是我国乒乓球运动发展的主要特征,从新中国成立之初便凝结着中国人曲折前行、艰苦奋斗的国家记忆,以及“维护民族尊严、追求人民幸福”的伟大精神力量。