全球同心、多级对话、情感共鸣

——北京2022冬奥会“云端”国际传播的基调、路径与愿景

2022-03-12蒋贤成

钟 新,蒋贤成

“一起向未来!”北京2022冬奥会向世界民众发出了诚挚邀约。身处新冠肺炎疫情的特殊背景,北京2022冬奥会肩负着推动中国冰雪运动普及、中外冰雪运动交流、中外公众民心相通、凝聚世界抗疫力量等多重使命。鉴于疫情防控的需要,北京冬奥会将在没有外国观众现场观赛的情况下举办,成为一次“云端赛事”。如何经由国际社交媒体平台与新兴传播技术连接海内外受众、做好北京冬奥的“云端传播”,成为学界和业界亟需攻关的重要课题。

2021年10月25日,习近平总书记在致中央广播电视总台央视奥林匹克频道及其数字平台开播上线的贺信中指出:“奥林匹克频道要通过奥林匹克运动和文化传播,讲述中国体育故事、弘扬中华体育精神,加强国际体育交流合作,推动我国同世界各国文明互鉴、民心相通。[1]”本文从体育媒介化的视角切入,分析疫情背景下北京冬奥会与传播媒介技术的双向关系,提出北京冬奥应以“全球同心”作为传播基调,通过多级对话的互动性传播体系,促进全球民众心意相通、情感共鸣。

1 云端奥运:体育媒介化的“未来已来”

北京2022冬奥会将在没有外国现场观众的情况下举办,由此不少人担忧北京冬奥会将受到国际观众冷落。但其实,奥运会的真正观众从来都不只是场馆内的有限人群,而是通过电视屏幕观看体育赛事的全球公众。从这个意义上说,奥运转播推动了体育的媒介化发展,奥运会的“云端传播”早已有之。

1.1 奥运会:体育媒介化的成功典范

广播电视媒介在诞生之初就选择奥运会作为转播内容。20世纪30年代开始的广播电视奥运转播极大地影响了现代体育赛事的面貌,媒体使体育赛事的普及率与收益率大为上升,体育赛事也为媒体带来了收视率和营业额,媒体与体育之间因此形成了一种双向共生关系。[2]起源于田猎、劳动、军事活动等人类行为的体育活动,正是在现代大众传媒的介入与形塑下,才得以跨越时空疆界,成为全球瞩目的仪式盛典。

纵览现代体育赛事的发展历程,体育媒介化的逻辑贯穿其中,一个突出特征是体育赛事的发展不断受到新兴媒介技术的影响,新媒介技术也通过在体育赛事中的应用而日益成熟普及。魏伟等认为,体育媒介化经历了初度体育媒介化(从体育媒介到媒介体育)、深度体育媒介化(以奥运会等体育重大事件为具体表现形态)等发展阶段。[3]奥运会的全球普及是体育媒介化的成功典范,甚至可以说,没有电视媒体也就没有如今奥运会的全球流行。[4]

1.2 奥运会:新兴媒介技术的“比武台”

奥运会的发展史同时也是一部媒介通信技术的进步史。从报纸、广播、电视等大众传媒到持续升级的互联网,人类的媒介通信技术不断革新,而当前的媒介技术发展以数字化、智能化、个性化、移动化为突出特征,各种新的媒介技术都竞相在奥运会这一世界性舞台上亮相。北京2008奥运会是互联网、手机等新媒体首次作为独立转播机构的奥运会,此后,4G、WiFi、5G、虚拟现实(VR)等新技术都在奥运会中得以应用。

东京2020奥运会期间,东道国日本及各国媒体在奥运转播中争相创新传播技术,给屏幕前观众带来新的观赛体验,努力弥补空场比赛的遗憾。赛场上、奥运村里,神态各异、功能多样的机器人成为东京奥运会最具科技感的全球记忆。东京奥运会期间各转播商及媒体运用和部署多摄、3D运动员追踪、直播和点播沉浸式180°立体和360°全景覆盖、虚拟3D图形等多项新技术。新华社在报道东京奥运会时使用了CAVE系统(洞穴状自动虚拟系统)、机器人摄影、VR全景拍摄技术等新兴技术,[5]让中国观众能够获得更加具有沉浸感的观赛体验。

1.3 云端传播:沉浸式、个性化传播逻辑的综合呈现

从东京奥运会传播实践看,奥运会的媒介化发展主要遵循沉浸式与个性化这两种逻辑。沉浸式主要指的是用户对媒介技术的体验状态,当前的数字奥运传播正在从网页时代的线性传播和以用户驱动为主导的交互传播转向以数据驱动为核心的沉浸传播,[6]5G等服务于加快通信速度的技术和VR、AR等服务于模拟真实体验的技术,无不是为了提升用户在观看比赛时的沉浸感。个性化主要指的是媒体内容在制作、分发时更加贴近用户的个性特点,用户可以根据自己的偏好、条件、需求选择自己所需的产品并参与相关互动。

沉浸式与个性化的发展逻辑推动着奥运赛事媒介化呈现的转型,增强了奥运会对个体用户的吸引力;但随着作为共同生活经验的“看电视”文化逐渐消减,[7]沉浸式、个性化的传播模式也削弱了奥运作为全球性仪式的凝聚力。在媒介逻辑巨变的当下,早已不能期待当今的观众仍会安坐电视机前观看赛事节目。正如时任国际奥委会媒体运行主管安东尼·埃德加(Anthony Edgar)指出,数字媒体、社交媒体、智能手机在全球的巨大变化将不可逆转地改变媒体、体育观看和体育报道的方式。[8]

因此,北京冬奥会的“云端传播”模式,正是特殊背景下的“未来已来”,符合体育媒介化发展的既有逻辑。这场“云端奥运”为我们思考在新的传播生态中如何重塑奥运的传播模式、实现体育赛事与观众的深层多维互动提供契机,也会为后疫情时代的体育赛事传播提供范例。

2 全球同心:北京冬奥会国际传播的目标与基调

体育赛事历来都不只是关于体育本身。现代传媒出现后,体育竞技不仅象征着坚韧品质、力量搏击与进取精神,更是不同团体乃至不同国家展现自身现象、促进群体认同的一种媒介。从这个角度思考,体育媒介化的另一个面向便是“作为媒介的体育”。

2.1 作为媒介的体育:展现形象、促进认同

全球性体育赛事是政治、经济、文化等多重力量竞相发声、交互影响的空间,每一届奥运会的主办国与参赛国都会通过赛事传递自己的声音、展现本国形象。例如,2018平昌冬奥会通过艺术表演、参赛国入场仪式和世界各国领导人出席等环节传递了和平与团结的信号,促进了韩国国家形象建构与国家间外交。[9]参赛国也会通过各种渠道向世界观众和本国民众展现本国形象,奥运会作为一种媒介-体育-文化复合体,发挥着沟通世界各国人民、维护全球和平的关系网络作用。[10]

除了展现形象之外,奥运会还发挥着建构认同的重要作用。例如,奥运会东道国往往希望从国际、国内两个层面建构认同:在国际层面,希望让世界其他国家更加认同东道国的综合国力和真实形象,促进各国对体育精神和国际精神的认同;在国内层面,则希望让本国民众更加认同本国的国家能力,增进国家自豪感。这两个层次的认同建构相互关联、彼此促进,但有时也会因国内国际民众期待不同而产生碰撞甚至冲突。因此,在云端奥运的传播背景下,思考借冬奥会契机展现何种中国形象、怎样推进国家认同和全球协作尤为重要。

中国需要通过北京冬奥会展现可信、可爱、可敬的体育形象和国家形象。2021年5月31日,习近平总书记在中央政治局就加强我国国际传播能力建设进行第三十次集体学习时,提出:“要注重把握好基调,既开放自信也谦逊谦和,努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象。[11]”这一论述从传播者与受众的关系层面指出了中国国家形象建设的新使命,突出了国家形象建构目标的多维性和层级性[12]。落实到北京冬奥会上来说,则需要建构中国体育赛事和体育人“简约、安全、干净”的可信形象,“开放、亲和、健康”的可爱形象和“创新、超越、团结”的可敬形象。[13]同时,中国也需要提供平台帮助其他参赛国展示真实的国家形象,促进各国民众的相互倾听和相互理解。

中国还需要促进国内国际民众增进共识,促进全球社会的认同建构。新冠肺炎疫情盘踞不去,各国敌对排外情绪蔓延,世界迫切需要凝为一体攻克疫情难关,为人类未来的共同命运同心戮力。北京冬奥会和冬残奥会奖牌取名为“同心”,传递着“天地和·人心同”的文化意蕴和奥林匹克新格言“更团结”所表达的美好愿景。从北京2008奥运会至今,中国朝着世界强国的方向又迈进了一大步,中国的综合国力早已被世界熟知,让世界“同心”“一起向未来”正应是冬奥会传播的精神内核,冬奥会的国际传播工作也必须在“全球同心”的基调下开展。

2.2 国际传播和国内传播、民族精神与国际精神的统一

为了实现全球同心的传播基调,必须统筹国内和国际两个传播场。在当前传播格局之下,过去分立的国际传播和国内传播场域逐渐融为一体。[14]一方面,国内和国际传播的议题相互影响:一般情况下只有在国内引起热议的话题才能具有国际传播的优势条件,国内反响寥寥的话题也很难引起国外民众的兴趣。另一方面,国内舆论场中的“特殊”话语很容易被扩散至国际舆论场。例如,“阴间东京奥运会”(1)东京奥运会开幕式上有一些风格特别的表演活动,一些网友用“阴间”形容这种风格。之类的网言网语与奥运精神不符,容易作为负面新闻被外国媒体加工、放大,于中国冬奥的传播无益,更有损于人类命运共同体价值观的传播和实践。

为了避免此类现象,需要加强全体民众的共同体精神与媒介素养,统一部署国内传播和国际传播体系,传递中国与世界同心一体的精神内涵。只有实现“民族精神”与“国际精神”在奥运精神中的统一,[15]北京冬奥会才能真正促进不同国家民众的相熟相知,让特殊时期的国际对话、跨文化共情成为可能。尽管个别国家把外交抵制北京冬奥会作为博取政治利益的砝码,但中国仍需保持文明大国的气度和胸怀,努力通过举办精彩、和谐的冬奥会,让全球民众振奋精神、凝心聚气,促进全球社会共同发展进步。

3 多层触云:北京2022冬奥会国际传播的主体与渠道

习近平总书记提出的构建“可信、可爱、可敬”的中国形象,从传播主体与受众关系视角出发,指明了新时代国际传播工作的目标。在这一要求下,建构全民国际传播体系、培育全民公共外交精神成为了开展国际传播工作的必然要求。因此,在部署冬奥传播工作时,必须拥有这样的思维宽度。

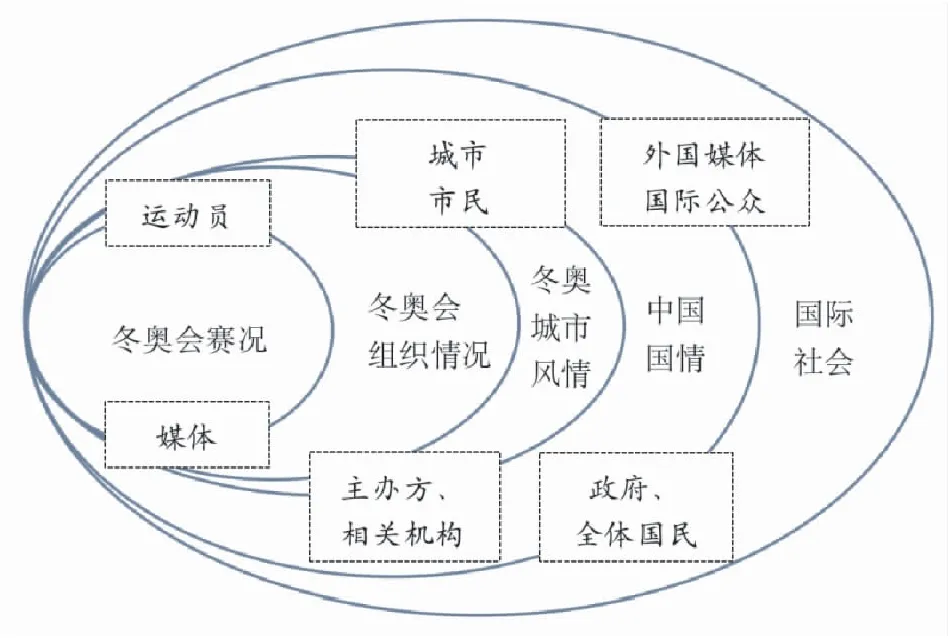

图1 北京2022冬奥会国际传播内容与传播主体模式

3.1 传播内容与范畴:层层递进、多维互动

在传播内容和范畴上,必须要意识到冬奥国际传播的层级性。钟新等在2008北京奥运会前夕曾生动地作出“小奥运”与“大奥运”[15]的区分:前者指奥运赛事本身,应为奥运传播的起点;而后者则指全国乃至全球对奥运的关切,当为奥运传播的落点。从2008年至今,国际传播与国内传播、“小奥运”与“大奥运”之间的界限日益模糊,越发呈现出以奥运会赛况为内核、多重传播主体和传播内容层层扩散的特点。从最内核的冬奥比赛赛况往外延伸,冬奥国际传播的内容至少有赛事情况、组织情况、冬奥城市风情、举办国国情、国际社会关切五个层次。与此对应的,冬奥也具有运动员、媒体、主办方、城市及市民、中国政府及全体国民、国际社会六层传播主体。

冬奥传播内容的第一层次为冬奥会开闭幕式和比赛实况转播,这是最吸引全球注意力的奥运传播内容,应被最高效利用。开闭幕式与比赛实况转播的核心传播者为运动员与各国媒体转播商。布尔迪厄曾指出,奥运会的电视转播是一种“两级社会建构运动”:现场的运动员、裁判、教练等保证体育赛事的正常举行,媒体人员则通过生产影像与话语让体育赛事得以被世界所知。[16]目前社交媒体的发展使得运动员本人也可以通过直播直接与各国观众沟通,可以鼓励运动员在不影响比赛、遵守赛事转播权的前提下,多分享现场信息、发表观点,为观众提供“局内人”视角。在新公共外交视野下,体育运动员、组织方工作人员等天然地具有冬奥“外交官”的属性,运动员在国际镜头前大方、自然地展现自身形象与中国风采,[17]对于中国体育故事的传播具有事半功倍的效果。媒体背负着实时转播赛事、发布权威数据的核心职责,特权转播商等媒体应与运动员、教练等参赛者积极合作,提供平台与技术,多维呈现赛事实况。除了转播本国比赛信息外,中国媒体也可以积极帮助他国媒体和民众搭建传播桥梁,展现各国运动员的风采,让世界民众能够便捷地了解本国赛况,增进对北京冬奥会的观看兴趣与参与体验。

传播内容的第二个层次为冬奥会组织情况,传播者包括北京冬奥组委会及其所属媒体渠道、相关工作人员和各类相关媒体。尽管冬奥会的赛事举办时间只有十余天,但北京冬奥组委从2015年申办成功至今已有六年。从举办城市的选择、场馆的改造修建到各类相关人员的安排部署,北京冬奥会如何践行“可持续”办奥、“安全”办奥等,都会吸引国际观众关注,值得向世界传播。尤其是在疫情的特殊背景下,世界民众乃至中国民众对“闭环管理”的了解有待加强,冬奥会组织者必须清楚明白地向世界讲述中国如何能在举办冬奥的同时保证各国参赛人员与中国广大民众的健康安全。目前,北京冬奥组委会已通过网页、社交媒体等多种渠道对内对外介绍冬奥会筹办情况,但同时也需激发更多个体的传播动力,冬奥会工作人员及志愿者、学生志愿者所在高校等都可以通过多种渠道讲述冬奥筹办的精彩故事。

传播内容的第三个层次是冬奥城市风情,传播者为冬奥城市从政府、媒体到普通市民的多元主体。北京冬奥城市传播的特殊之处在于这是一场在两个城市举办的“双城冬奥”。政府要激发北京和张家口两地市民传播热情,通过地标打卡、短视频合拍等形式参与冬奥城市的影像创作实践;同时增进京张二地的官方和民间互动,在传播冬奥赛况的同时让全国民众了解京张两城的自然人文风情,增进对京津冀协同发展的了解与认知。北京冬奥城市传播的另一特殊之处在于北京是全球首座“双奥之城”。北京2008夏奥会的举办对于北京城市形象的国际传播至关重要,是北京从一个“某领域极为突出的城市”(中国政治中心)跃升为“全球城市”的历史节点。[18]在北京冬奥会时,北京城市形象的传播要做到多维联结,包括北京夏奥会的全球记忆与北京冬奥会的全球愿景之间的联结,北京的政治中心、经济中心、文化古都等传统形象及新兴科技之城、环保生态之城等新形象之间的联结,北京市政府、市民及外来务工人员之间的联结,北京与天津、河北乃至全国各地之间的联结。只有打破旧有的传播惯例,展现故宫、京剧、胡同、功夫等“京味儿”传统文化符号之外的北京多维形象,才能真正用好冬奥会的传播契机,激发北京城市传播的深层活力。

传播内容的第四个层次是中国国情,传播者包括中国各级政府、媒体及广大民众。通过举办北京冬奥会,中国期望向世界讲述真实、立体、全面的中国形象,讲述中国如何通过发展实现全面小康、促进共同富裕,如何统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设,如何通过“一带一路”倡议、对外援助、疫苗合作等务实措施践行人类命运共同体精神,让世界民众真正感受到一个可信、可爱、可敬的中国。可信、可爱、可敬中国形象的建构涉及中国社会的各个维度,只有在全体民众的参与下、通过全民国际传播体系的建立与完善才能实现。在北京冬奥会期间,需要激发全体国民的传播活力,鼓励民众参与奥运相关的全民健身、冰雪运动推广等活动,通过社交媒体与国内外观众积极互动,让北京冬奥真正成为“全民奥运”和“全球奥运”。

传播内容的第五个层次是国际社会对北京冬奥会的关切,传播者包括中外政府、媒体、民众在内的全球公众。从过去国内国际传播“内外有别”的思路看,国际民众应当属于国际传播的受众范畴;但在当前的传播格局下,必须将这类人群同样纳入传播主体的范畴,才能让冬奥传播更深入抵达广大海外民众。中国需要为各国媒体和民众提供便捷的传播渠道,传播参赛各国所关心的和国际社会所关切的信息,如各国运动员的比赛成绩、在京居住生活情况及内心感受、中国防疫成功经验等。中国还需要通过与外国媒体开展多种形式的国际合作传播,促进国际社交媒体中的国际网红传播,以“借船出海”“造船出海”等形式推动北京冬奥会成为全球关注、关心、关切的热点事件。

冬奥会的五层传播内容之间并非泾渭分明、互相割裂的关系,而是层层递进、彼此交融的一个有机整体。只有做好核心圈层的冬奥会赛况传播、组织情况传播,才能为更外围的城市传播、国家形象传播提供依托;而城市传播、国家形象传播和国际社会全球传播则能拓宽奥运传播的广度与深度,规避传播内容的同质性、单调性。钟新等在2008年北京奥运会时曾提出外围圈层的传播内容应该依附于核心圈层的“小奥运”传播,要把文化内容“嵌”入奥运热点报道主题里。[19]步入社交化传播时代,外层与内层之间的依附关系在总体上仍然成立,但现在的多元媒介体系已经允许制作差异化、个性化的产品矩阵。除了产出以热点报道为主、社会文化背景为辅的新闻产品外,还可以直接制作各种体现政治、经济、文化等多维度信息的深度媒介产品,通过新闻产品之间的互相链接和产品向用户的个性化推送,构建起一个层层递进、满足多重需求的传播体系。

3.2 传播主体与受众:彼此交融、广泛对话

除了传播内容与范畴的交融外,云端传播模式的一大特征是传播主体与受众的界限日益模糊。一个范畴内的传播受众很可能是另一个范畴内的传播主体。例如,国内受众既是冬奥会赛事的观众和冬奥会组织情况的传播受众,也肩负着展现城市形象、传播国家形象的责任;国际观众既是传播受众,又可能成为国际社交平台上重要的传播力量。尤其是在平台环境中,各类传播主体与受众之间都不再是单向的传受关系,而是彼此影响、构成多元互动的关系网络,因此必须要摆脱旧有的传播主体-受众二元对立思维,认识到任何受众都有成为主体的可能性。

一方面,要认识到不同主体皆具有不可取代的价值:运动员本人的个性化传播有趣可亲,媒体的赛况转播准确可信,奥组委的办赛情况说明提供重要背景信息,城市传播增添人文情怀,而外国媒体的国际合作传播、国际社交媒体平台的裂变式传播则能让中国冬奥真正抵达最广泛的国际公众。

另一方面,不同传播主体之间也具有鲜明的差异性。不同主体承担的职责不同,具有的传播潜力也不同,主流媒体拥有普通民众无法比拟的传播声量,肩负着更重要的传播使命,因此要针对不同主体的特点部署差异化的传播体系,使各级主体各司其职、相得益彰。

不同主体之间的关切点、利益需求也存在差异,因此要切实加强不同层级主体之间的对话交流,让中国民众了解国家对冬奥防疫工作的安排,并且积极与国际公众对话沟通。奥运会为不同国家、族群的对话、共生提供了可能性,基于对话理念的国家形象建构有利于促进各国达成共识。[20]赛事组织方和东道国采取双向对等的对话范式,通过各类媒体渠道促进与国内外公众的对话和良性互动,有利于消除危机、增进国内和国际认同。[21]从赛前筹备期到赛中和赛后,中国需要实时、平等、广泛、真诚地与外国政府、外国媒体、外国运动员等“利益相关方”对话交流,积极回应国际公众对北京冬奥的关切与期待、疑惑与误解,推进不同主体之间的广泛对话互动,为北京冬奥会营造良好的国内国际舆论环境。在新冠疫情仍然肆虐、国际旅行仍然严重受限的情况下,面对面的身体“在场”沟通难以实现,但是借助网络会议工具的身体“离场”沟通却被日益广泛接受,成为更加便捷的沟通工具。而随着网络会议工具的多样化开发,奥组委可以很便捷地举办各种规模的全球视频会议,增进与各利益相关方的沟通,以求在防疫措施等重大问题上达成共识。

3.3 传播技术与形式:贴近需求、增进趣味

在传播技术和形式上,要强调与受众的贴近性和娱乐性。东京奥运会期间各国媒体的数字传播实践为北京冬奥会留下了可参照的样本与可借鉴的教训。中国已经有丰富的可以利用的数字传播技术,重要的是如何把技术用到实处,实现传播产品的社交化生产、社交化传播。

冬奥会的传播必须以贴近国际受众为首要原则。在国际公众只能“云端观赛”的语境下,不具吸引力的传播内容毫无价值。传播者必须要想国际公众之所想,避免过度中国特色化、过度政治化,要报道对象国运动员的情况,报道冬奥会中的人类共同价值。有学者通过实证研究发现,彰显功夫、武器等特色元素的中国体育故事视频在国际受众中可以覆盖到最广泛的传播范围,但其被受众深度认同的可能性却小于那些个人日常叙事、非体育中心叙事的体育故事,原因在于后者的叙事模式超越了种族特殊性,其传递的人类共同价值观更容易被国际受众接受、认可。[22]所以在传播时必须使用融通中外的话语体系,用个体叙事补充宏大叙事,用共情表达实现情感共鸣,[23]通过冬奥传递人类命运共同体的价值观。

在传播技术上,如前文所述,当今奥运传播正沿着沉浸式、个性化的逻辑发展。但由于疫情限制和各国通信技术差异,沉浸式传播技术在当下难以抵达最大范围的受众,只能是在面向少数人传播时的锦上添花。为了实现对多数人的贴近性,应该以有广泛适用性的传播技术为传播主力,如通过沟通海内外的线上会议促进多方实时对话沟通,通过大众传播和社交媒体传播相结合的方式满足多数人的信息需求,通过碎片化传播、直播连线等形式打造差异化的传播场景。在此基础上,尽可能地促进沉浸式技术的落地,并增强体验者与设计者之间的反馈交流。

在传播形式上,满足受众个性化需求的娱乐化传播是有效的传播策略之一。奥运会从诞生之日起,便是带有观赏、娱乐属性的。国内外公众观看奥运会,多是为生活增添乐趣。中国传播者要正视冬奥赛事的娱乐属性,对赛事中美丽的、有趣的部分予以凸显传播,针对国际受众的特点设计新闻游戏、电子竞技产品。例如,可以开展奥运相关的虚拟运动竞技。发展虚拟运动已被写入《奥林匹克2020+5议程》,国际奥委会期待能通过虚拟运动激发青年群体的参与热情。[24]对运动员来说,虚拟运动可以减少各种常规程序带来的时间和精力成本,减少疫情风险,增进数据透明性;[25]对于观众来说,观看虚拟运动让观众极大地摆脱了时空限制,增进参与运动与观看奥运的热情。

除了媒体等传播机构以奥运为主题开展趣味性传播外,还应积极鼓励音乐作品、影视综艺、偶像团体演出、二次元文化作品等奥运相关文娱产品。例如,中国国产虚拟歌姬洛天依与北京冬奥会组委共同推出的冬奥歌曲“Time to Shine”(意为“闪耀时刻”)在Bilibili弹幕网获得大量喜爱二次元文化的青少年用户关注。团队成员涵盖中、日、美、泰等国的国际男团INTO1推出的冬奥主题歌曲《新时代冬奥运》更是在YouTube等国际平台获得了外国观众的喜爱。北京冬奥会口号《一起向未来》也被谱写成歌曲,由不同主体演唱,展现一张张自信开放、热情开朗的欢迎世界的笑脸。通过趣味性的新闻产品和冬奥相关的娱乐产品,中国可以建构有趣、生动的娱乐化传播矩阵,释放冬奥会的巨大传播潜能。

4 情感共鸣:北京2022冬奥会国际传播的期待与愿景

通过多层次触碰云端、多领域拓宽云层,我们期待北京冬奥会能真正通过云端传播出海、抵达人心。通过国际社会各界的沟通互动,北京冬奥会有利于消除误解、弥合裂痕,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象,促进中外公众民心相通。更重要的是,北京冬奥会有利于促进世界民众的情感共鸣,从而成为推动人类共同抗疫、构建人类卫生健康共同体的重大机遇。

首先,应通过体育精神、竞技精神的传递,让世界民众能为拼搏进取的精神品质共情。疫情背景下运动员的身体已经不再是个体和国家的身体,而是人类作为一个物种意义上的身体,运动员个体的生命也是全人类命运的具象体现,奥林匹克精神也由此成为人类在危机面前不言败精神的一种隐喻[26]。疫情时代的国际社会弥漫着消极、颓丧的气氛,而奥运会最为核心的竞技精神则能鼓舞观众的勇气,以运动员不断突破身体潜能、积极应对挑战的拼搏精神,来鼓励世界民众敢于拼搏、团结一心、共同抗疫。

其次,应通过多层主体、多维内容的中国形象构建,让世界民众能为中国的发展成就、抗疫实践共情。在身份政治不断加剧蔓延的时代,跨文化共情似已成为一种不可能的神话。但中国传播者应坚守人类命运共同体的精神,用创造性策略回应国际社会对中国多方面的关切,增进国际民众对中国的理解和信任。

最后,应该通过多方对话、多元互动的云端传播体系,让世界民众能理解人类命运共同体的精神内核。中国需要通过奥运会等跨国界重大事件培养具有中国文化自信和全球责任意识的世界公民,[27]让中国民众更好地理解外国、理解国际社会、理解人类命运共同体精神。世界已经禁不起更多对抗与裂痕,我们需要借奥运之机给予国际公众对话协商的空间,让我们更好地理解国际之所想,让国际公众更愿意听我们之所说。

总的来说,疫情时代北京冬奥会的“云端传播”是体育媒介化的一种必然发展形态,应该顺应沉浸式、个性化、娱乐化的媒介逻辑,以体育精神、竞技精神为奥运传播的原初内核,通过多维传播内容和多层传播主体之间的对话互动,促进中国与世界的相互理解,给疫情中的世界拨去云雾、重见旭日的勇气。