新工科背景下人才培养模式改革的研究与探索

2022-03-11蔡铭黄林冲梁燕

蔡铭 黄林冲 梁燕

摘要本文以中山大学智能工程学院为例,探索了新工科背景下的人才培养模式改革与创新。中山大学智能工程学院围绕广东省加快转变教育發展方式,打造南方教育高地的战略目标,将教师的科研引导与学生的自主实验充分融合,建立教学资源优化、实践手段突出、实践基地丰富、学生主动学习、具有扎实理工科基础并与国际化企业实际相结合的新型工科培养环境,满足广东率先实现现代化和产业结构转型升级对新型工科人才的需求,成功地实践了新工科拔尖人才培养的新途径。

关键词 新工科;人才培养模式;科研教育

中图分类号:G642文献标识码:ADOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2022.02.006

当前,新一轮的社会变革与产业革命正在迅猛展开,新技术、新产业与新业态层出不穷,新兴产业的发展迫切需要培养一大批工程科技创新和产业创新人才。[1-3]

随着中国教育现代化2030、中国制造2025、产业转型升级等顶层规划陆续开展,原有的人才培养模式不能完全满足新技术、新业态、新产业和新模式等具有新工科特征的发展需求,[4-5]缺少对更高创新创业能力和跨界整合能力的工科拔尖人才的系统规划,新工科拔尖人才培养体系并未完善,暴露出以下问题:

创新型工科人才供给不足的问题。面对大数据、人工智能、大健康和节能环保等新兴产业迅猛发展,全球产业结构的调整与重塑,新的历史条件下,创新型工科人才的需求量大大增加,而人才供给不足,[6]暴露出我国工程教育与新兴产业和新经济发展有所脱节的短板。

工科学生科学基础不厚、人文素养不高等综合素质不全面的问题。[7]高等教育中的专业教育,尤其是专业性较强的工科教育,注重培养的是有针对性的技术人才,学生在教育上把掌握专业的知识作为学习目的,而忽略了人文素质教育。

工科实践表面化的问题。工科培养中实践教学的重要性已经成为共识,但如何在课程体系中有机地设置课堂教学与实践教学,实现学生立体实践能力的培养依然是一个需要解决的问题。

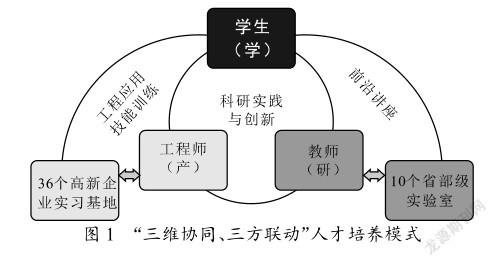

因此,如何培养高质量的创新型工科人才是高等工程教育面临的重大课题。[8-9]国内各高校纷纷根据地方和自身办学特点开展了各式各样的人才培养模式改革的探索和研究。中山大学智能工程学院依托一系列教学改革项目成果,以及36个校外实践基地的产学研优势,围绕广东省加快转变教育发展方式,打造南方教育高地的战略目标,针对新工科人才培养的特点,深化科教融合、创新育人,校企合作、协同育人,采用多学科交叉和体系化培养提高学生综合素质,实现了四个方面的突破。一是深化产学研的三维协同,聚焦于综合性大学新工科的研究与实践;二是加强学生、教师和工程师的三方联动;三是促进科学、人文和工程的交叉融合;四是强调体系化、科研化、信息化、国际化、实战化和个性化的六化并重,以三维协同、三方联动、交叉融合和六化并重,系统地实践了新工科拔尖人才培养的创新模式(简称“三三交六”模式)。

1“三三交六”创新人才培养模式的主要措施

本培养模式围绕社会经济需求的变化,加快了新工科建设,助力广东省经济转型升级。具体而言,主要包括以下几点措施:

1.1“顶层设计、明确定位”

在中山大学“德才兼备、领袖气质、家国情怀”人才培养目标的指导下,智能工程学院在国家发展战略、学科科研优势和社会经济需求这三者间求交集,对人才培养方向重新定位,设置了智能制造、智能医疗、智能交通三大培养方向,从规划层面使专业具备良好基因,并固化成新工科人才培养的理念:培养主动适应社会经济发展需求的具备学习能力、实践能力和创新能力的综合型工科领袖人才。

1.2“三维协同、三方联动”

产学研的三维协同,学生、教师和工程师三方联动,有利于将人才培养与科学研究和工程实际结合起来。智能工程学院通过增设36个高新企业实践基地,利用10个省部级实验室的优势科研资源成果,打造产学研联动的新工科人才培养平台,结合“工程应用技能训练”和“科研实践与创新”等课程,提高学生的听课兴趣、学术视野、创新意识和动手能力(图1)。

1.3“交叉融合、六化并重”

与学校通识课程模块配合,在培养方案中设置了“中国文明”“全球视野”和“前沿讲座”等一系列课程;举办读书月活动,以多种方式实现科学、人文和工程学科的交叉融合,提升学生综合素质。在培养过程中,注重课堂内外体系化、实践内容科研化、教学手段信息化、办学标准国际化、专业知识实战化和培养出口个性化,全面提高培养质量(图2)。

1.4“重视实践、突出创新”

建立从基础实践、专业实践、应用实践到综合创新实践的渐进式立体实践体系,第一层为基本技能培养,为学生的工科实验奠定基础;第二层专业技能培养,让学生掌握工科主要实验技术;第三层为工程技能培养,让学生参与行业工程应用中;第四层为综合创新技能培养,鼓励学生参与各种创新训练、科技竞赛和创业项目。学生全面参与实践,培养创新能力,是新工科人才培养改革的重点。

1.5“督导结合、营造氛围”

联合学校督导团,成立学院督导团,对培养环节进行督导的全程覆盖;引入数字化评教体系,将主客观评价结果反馈给教师,以提升课堂质量;举办优秀教师评选活动,加强教职工的师德建设,以教风促学风;宣传提倡教师以教为荣、学生以学为乐,营造良好的育人氛围,形成校园的精神和文化。

2“三三交六”创新人才培养模式的创新点

2.1主动满足国家战略需求的“新工科”人才培养理念

积极响应国家“创新驱动发展”“一带一路”“互联网+”“中国制造2025”等重大战略,主动满足未来全球创新生态系统对工程科技人才的需求。本模式提出了“新工科”人才培养理念:综合考虑国家发展战略、学校学科优势和社会经济需求,优化专业培养内涵,着重大类培养,锻炼学生快速学习和创新能力,着力培养能够引领未来工程科技、新产业发展的高层次人才,主动满足创新时代的需求。

2.2产学教研协同、多学科交叉的新工科人才培养模式

本成果通过设立高新企业实践基地,结合行业龙头企业工程技术人才、综合性研究型大学的师资及优势科研资源,打造产学合作、产教融合、科教协同的人才培养平台,发挥教师和工程技术人员学生实践和创新能力培养的促进作用。借助综合性高校的学科交叉优势,促进科学教育、人文教育与工程教育的融合,培养兼具厚实科学基础、强工程能力、高综合素质的新工科人才,在人才培养过程中实现了培养的体系化、科研化、信息化、国际化、实战化和个性化。这些开拓了新工科人才培养的模式。

2.3立体创新的新工科人才培养实践教学体系

本成果以学科大类和专业基础课程板块为基础,构建了包含基本技能、专业技能、工程技能和综合创新技能培养的渐进式实践课程体系,并积极引导学生进实验室、参与/主持科研项目、参加科技竞赛、参与/主持学生创业活动,建立了从基础实践、专业实践、应用实践到综合创新实践的四层立体实践教学体系。

3“三三交六”创新人才培养模式的推广应用效果

3.1学生综合素质和实践能力得到全面提高

在学生的创新能力培养方面,2018-2021年,中山大学智能工程学院学生共参与国家及省级竞赛共计50余项,如美国大学生数学建模竞赛、第十二届“挑战杯”广东大学生创业大赛、第六届中国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国数学建模大赛、全国大学生智能技术应用大赛、全国大学生智能汽车竞赛-讯飞智慧餐厅组别线上竞赛、全国大学生交通运输科技大赛等。

在学生的创业能力培养方面,本科生的创业热情不断升温,创业的质量也不断提高,其中交通工程专业的本科毕业生创办了国内第一家专业提供交通健康管理服务的企业,已成功在新三板挂牌上市,并被认定为国家高新技术企业。2015届本科毕业生的《地下停车场开设蒸汽洗车场的商业运营分析》项目入驻了大学生创业园,参与央视财经频道《中国创业榜样》创业比赛并得到格力集团资助,成功入驻珠海华发新城社区实体开店。

3.2毕业生深造率高,办学质量得到用人企业普遍认可

2020届本院本科生升学率60%,总体就业率高达94.81%。本科毕业生选择国内深造的学校主要有清华大学、北京大学、中山大学、上海交通大学、同济大学、香港大学等,选择国外深造的学校主要有伦敦帝国理工学院、哥伦比亚大学、新加坡国立大学、南洋理工大学等。毕业生的就业单位大多分布在广州和深圳的国内外著名的企事业单位,如华为、腾讯、大疆、中国移动、中国联通、南航等,毕业生学习能力强、综合素质高,得到用人企业的高度认可。

3.3教学资源辐射与实验教学平台示范效果显著

建设的广东省力学实验教学中心,覆盖了全校开设相关课程的理工科学生,同时也为学生提供了科研创新的平台,如为大学生创新项目和创业大赛提供支持;建设的虚拟现实实验教学平台、智能车实验教学平台,拓宽学生的知识面,还为中山大学及广州大学城周边学校的相关工科学生提供了教学示范与实践资源。如每年主办的“智能车挑战赛”“纸桥大赛”“结构力学大赛”等一系列第二课堂活动,吸引了包括华南理工大学、广东工业大学、广州大学等广东省众多高校学生的参与。

4结语

新工科的发展需要着眼于互联网革命、新技术发展、制造业升级等时代特征。围绕新技术、新业态、新产业和新模式等具有新工科特征的发展需求,按照各地各高校不同的办学特征有侧重地推进新工科建设,深化科教融合、创新育人,校企合作、协同育人,多学科交叉和体系化培养提高学生综合素质,将会给社会供给出越来越多的适应时代发展的新型工科人才。

*通讯作者:蔡铭

基金项目:广东省实验教学示范中心“中山大学交通工程实验教学中心”;省级一流本科专业建设点“交通工程”。

参考文献

[1]赵桂清,常路彪.基于需求导向的“新工科”人才培养模式[J].高等工程教育研究,2019(8):180-181.

[2]汤丽萍.高校新工科人才培养模式改革研究[J].决策探索, 2018(10):56-57.

[3]徐晓飞,丁效华.面向可持续竞争力的新工科人才培养模式改革探索[J].中国大学教学,2017(6):6-10.

[4]教育部高等教育司.关于开展新工科研究与实践的通知[Z].教高司函[2017]6号,2017.

[5]教育部高等教育司.教育部辦公厅关于推荐新工科研究与实践项目的通知[Z].教高司函[2017]33号,2017.

[6]教育部,人力资源和社会保障部,工业和信息化部.制造业人才发展规划指南[Z].教职成〔2016〕9号,2016.

[7]哈艳,高向杰.理工科学生人文素养培育的现实意义及其策略[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2016,41(4):148-152.

[8]刘有耀,蒋林,杜慧敏,等.工程应用型创新人才培养模式研究与实践[J].高等工程教育研究,2015(5):76-81.

[9]魏颖.浅谈“新工科”的新与应用[J].纳税,2017(19):173.