地方高职院校化工科研创新团队建设研究

2022-03-11刘丽秀何爱江姚霞

刘丽秀 何爱江 姚霞

摘要本文从宜宾职业技术学院化工科研团队现状出发,分析科研创新团队建设存在的问题,提出了保障科研经费、加大培训力度、增强凝聚力、机制改革、文化建设和平台建设等措施来推动科研创新团队建设,可提高地方高职院校化工团队的科研水平和创新能力。

关键词 科研;创新;团队;化工

中图分类号:G712文献标识码:ADOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2022.02.004

1概述

1.1科研创新团队内涵及性质

地方高职院校主要任务是培养高素质技术技能人才,同时承担着服务地方经济发展的重要使命,其科研应该定位于应用技术研究和职业教育教学研究。[1]高职院校科研创新团队是由高职院校骨干教师组成的群体,其核心在于进行应用型技术的研究、推广和应用,并实现将科技成果转化为实际产品和教学资源。

1.2我院化工科研创新团队概况

我院化工科研创新团队是以化工专业教学团队为基础,并吸纳化工企业科研技术人员参加的科研团队。团队围绕宜宾化工产业开展科学研究和技术服务,在教育教学、科学研究和技术服务等方面取得了较好成绩,于2010年被省教育厅评选为省级优秀教学团队。

2我院化工科研创新团队建设现状与问题

以2018年12月以前的状况为例,分析我院化工科研创新团队建设存在的问题。

2.1我院化工科研创新团队建设现状

我院化工科研团队由10人组成,主体为学院教师,其中来自一线的专职教师占30%,行政、教学、科研一肩挑的兼职教师占50%,这些老师70%具有化工企业从业经历,对化工企业生产现状比較了解,另外来自化工企业的技术人员占20%,他们是企业重要的中坚力量。[2]团队成员文化层次较高,硕士及以上学历占80%,本科学历占20%,均主持或参与过一些科研创新项目,具备科研创新的综合素质。

2.2我院化工科研团队建设问题

科研经费投入不足。由于化工行业的特殊性,化工科研所需实验仪器设备价格昂贵。我院在科研上经费投入严重不足,无法购置必要的各种科研设备,严重影响教师科研与创新工作的积极性。[3]

科研团队成员培训进修少。开展科研的教师只能用划拨的科研经费参加相关培训进修,但划拨的科研经费本身非常有限,不足以参加相关培训、进修、交流等,这严重阻碍教师科研创新能力、成果转化效率和社会服务水平的提高。

科研团队教学任务重。科研团队所在化工专业教师人数少,教学任务重,并且要承担专业建设、课程建设、教学改革、校企合作等一系列任务,导致在科研创新工作中无法投入大量精力,严重影响我院化工科研创新团队的竞争力。

科研团队凝聚力不足。我院化工科研创新团队基本单打独斗,未形成深度合作,严重制约了团队进化为一个具有凝聚力的团队。项目实施阶段,团队中大部分成员未按照分工协作参加项目的研究工作。

科研团队激励机制单一。科研创新团队成员主要精力放在教育教学上,多数成员没有主动性和积极性参加科研创新工作,个别成员为了职称和职务晋升需要承担科研任务。

科研团队文化建设薄弱。目前我院化工科研创新团队结合不够紧密,未形成合作互助、共同进步、和谐宽松的工作氛围,严重不利于科学研究工作的创新,缺乏后续研究的动力,难以产生原创性的高质量的科研创新成果。

科研平台缺乏。我院化工科研创新团队也存在无展示平台的问题,团队的科研成果无法迅速转化为实际产品或教学资源成果,不能让师生校企等各方从中受益。

3提升我院化工科研创新团队建设的有效路径

3.1保障科研经费

科研经费是科研创新团队组建的必备条件之一,科研经费严重不足,团队的科研创新能力不可能持续提高,也不可能获得丰硕的成果。

3.2加大培训力度

团队中的成员都需要具有充足的理论知识储备和创新意识,这需要进行不断的培训学习、交流探讨和实践锻炼等,以提高整个团队的综合素养。

3.3增强内部凝聚力

增强团队内部的凝聚力有利于增强团队成员对团队的认同感和归属感。提升团队权威吸引力、前沿导向力和创新推动力等学术内聚力,通过降低科研团队猜疑力、分散力和离心力等人际关系离散力,能有效增强内部凝聚力。[4]

3.4改革体制机制

制订《技创新团队建设管理办法》,从职称晋升、年度考核、岗位津贴和成果评奖等方面予以政策倾斜,激励教师以科研创新团队形式参加科研活动,提升学院科技创新能力和科研团队的科技服务能力。[5]

3.5加强团队文化建设

团队协作是高职科研创新团队文化基石,通过体制机制创新和项目引领,鼓励团队参与行业、企业、政府的深度合作,促进合作各方资源共享。[6]创新型学习是高职科研创新团队文化灵魂,团队成员在学术交流中取长补短,开拓创新,为一个团队带来“集思广益”效应以及激发创新灵感。[7]

3.6建设科研创新平台

第一,地方高职院校要积极搭建科研创新平台,促进平台与团队良性互动,应出台《科研平台建设管理办法》,并配套经费予以支持。第二,要以政府为主导,针对高职院校的特点,统筹建设符合地方高职院校的科研创新平台,促进科研创新平台与科研创新团队建设的良性互动。

4科研创新团队取得进展

4.1科研创新顶层设计日趋完善

4.1.1科研创新激励机制正在形成

学院出台了《宜宾职业技术学院科技管理办法》。新的科技管理办法以创新质量、贡献、绩效为导向的科技激励机制,将精神激励和物质激励相结合,个体奖励和整体奖励相结合,逐渐显现出明显激励效果。精神鼓励和物质鼓励相辅相成,互为补充,缺一不可。因此,科研创新激励机制逐步完善。

4.1.2科研平台建设机制已形成

学院制订了《宜宾职业技术学院科研平台建设管理暂行办法》,办法中指出,科研平台是高水平专业群建设的重要支撑,是科技创新体系的重要组成部分,是高水平科研产出和优秀人才培养集聚的重要基地,是开展行业产业应用技术研究、学术技术交流、培养复合型技术技能人才、实施科技成果推广与转化的重要载体,是为相关技术领域和行业提供技术支撑和技术储备的重要源泉。

学院作为科研平台的依托单位,为专业提供必要的物质保障和政策支持,成立由分管院领导牵头,组织人事部门、科技管理部门、校企合作办公室、计财处、监审处、教务处、国资办等相关职能部门组成的“宜宾职业技术学院科研平台建设管理委员会”,指导平台制定中长期发展规划,并对平台日常建设和运行进行管理、监督,协调解决平台建设运行过程中的资源配置、人才培养、人才聘用、资金管理等。

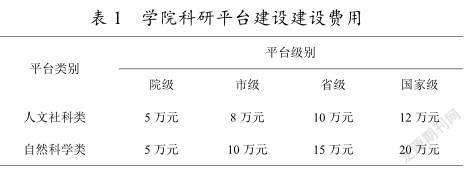

学院配套资金按上级文件规定和学院科技管理办法的有关规定执行;运行经费根据平台年度任务及考核情况,参照表1的标准上限予以支持。运行经费主要用于办公经费、差旅费、会议费、小型仪器设备购置费、专家咨询费及评审费等。

4.1.3科研创新团队建设机制已形成

针对我院科研创新团队建设中出现的问题,学院出台了《宜宾职业技术学院科技创新团队建设管理暂行办法》(宜职院〔2020〕126号),为加强我院科技人才队伍建设,进一步集聚、培育和建设一批具有较强自主创新能力、能为国家和区域经济社会发展做出贡献的优秀科技创新群体,促进产学研深度融合,提升学院科技创新能力和教师队伍的科技服务能力,实现学院科技创新跨越式、可持续发展,结合我院实际,提供了制度保障。

获准立项的团队由学院划拨团队建设专项经费,采取一次核定,分年度下达方式,实行预算管理。一般情况下,自然科学类一般团队资助金额为15万元,重点创新团队资助金额为30万元;人文社科类一般团队资助金额为5万元,重点团队资助金额为10万元。

4.2科研创新团队优化

在化工科研创新团队基础上,申报了学院“化工与环保科技创新团队”,化工与环保科技创新团队是以化工专业教学团队为基础,并吸纳省内部分高校化工环保科研人员和企业科研技术人员参加的科研创新团队。该团队将以技术应用研究与创新为目的,以科技成果转化成现实生产力为手段,围绕宜宾化工产业和环保产业开展科学研究和技术服务。化工科研创新团队属于教研室科研创新团队,而“化工与环保科技创新团队”则是跨专业科研创新团队,也是校企合作科研创新团队。

4.3团队成员快速成长

团队积极协作,在2019和2020年科研考核中,团队2名成员科研成绩突出,进入了学院科研积分前十名,获得了学院表彰。

4.4团队的科研成果

我院以应用化工技术教学团队为核心组建了化工科研团队,共承担省及以上教研科研项目8项,市级重点科研课题16项,其中与五粮液、宜宾天原等企业横向合作课题9项。完成各类教研课题5项,校内科研课题15项。团队发表论文其中被SCI收录11篇,核心期刊28篇,其他国家级期刊108篇。出版教材(专著)12部,参与国家标准的制修订2项,参加企业操作规程编写5本。与企业完成专利转化项目2个,专利改进项目2个。

4.5社会服务能力提高

团队积极服务行业和企业,为行业和企业提供技术服务,主持编写《建设项目环境保护竣工验收》25个,《突发环境事件应急预案》16个,《水库总氮超标原因及治理技术方案》4个,化工技术服务项目9个。

4.6社会影响力

我院化工科研创新团队建设成绩已经显现,部分教师已经逐渐成长为省市级的专家。2020年,团队3名成员入选“宜宾市突发生态环境事件应急处置专家库”和“四川省环境影响评价专家库”,2名成员入选《宜宾市涉水工程水生生态影响专题评价评审专家库名单》。

5结论与建议

5.1科研创新团队的问题

高职院校科研创新存在科研经费投入不足、凝聚力不足、科研能力提升培训不足、团队管理机制不够健全、科研创新平台建設不够和科研成果转化长效机制缺位等问题,其产生主要原因是高职院校科研创新的体制机制不完善、对科研创新团队其建设支持不足等。

5.2高职院校科研创新团队提升路径

通过分析高职院校建设科研创新团队存在的问题,提出保障科研经费、加大培训力度、增强团队内部凝聚力、加强文化建设、完善团队管理机制和推动科研创新平台建设等建议,可作为高职院校科研创新团队建设的思路和理论借鉴。

*通讯作者:刘丽秀

基金项目:四川省教育发展研究中心课题(CJF16048);化工与环保科技创新团队(项目编号:YBZYSC20-07);高效重金属絮凝剂合成及其强化絮凝研究(项目编号:YBZY20CXTD03);宜宾市突发环境事件风险评估体系研究(ZRKY21ZD-07)。

参考文献

[1]李婉,谭金明,朱琨.高职院校科研创新团队建设存在的问题及对策研究[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2010,(03):51-52.

[2]何爱江,刘丽秀,俞慧玲,等.地方高职院校化工专业教学团队建设探索与实践[J].山东化工,2014,43(03):180-182.

[3]胡海林,尚云峰.地方高职院校创新型科研团队建设的困境及对策[J].岳阳职业技术学院学报,2017,32(06):44-47.

[4]郝登峰,刘梅.基于团队凝聚力结构的科研团队管理[J].科技管理研究,2005(11):87-89.

[5]周瑞超.科研创新团队有效激励机制的构建[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2012,34(03):147-149+154.

[5]蔡小红.高职院校科技创新团队的建设[J].教育与职业,2017,(01): 63-66.

[6]马斌.简论高职院校科研团队、机制及其文化建设[J].镇江高专学报,2014,27(01):112-115.

[7]伊廷华,张杰,李宏男.科研团队内部文化建设探讨[J].高等建筑教育,2012,21(05):41-45.