近代曼谷华人店屋建筑研究

2022-03-09张云娇ZhangYunjiao

张云娇 | Zhang Yunjiao

李 峥 | Li Zheng

李岳川 | Li Yuechuan

19世纪起,店屋(shophouse)逐渐成为东南亚国家主要的城市建筑类型之一。所谓店屋,是商住两用沿街建筑类型的总称,通常二至三层,底层或底层沿街房间用作店铺,其他空间用于居住或仓库等。典型代表如广泛分布于马来半岛地区乃至中国闽粤等省份的骑楼,通过连续统一的沿街廊柱形成富有层次感的街道立面。但骑楼并非店屋的唯一形式,在接近中国大陆的东南半岛,包括泰国、越南等地的店屋底层不设柱廊,上层多作悬挑,形成连续的檐下空间,可称为无外廊式店屋,是另一种有特色的东南亚近代城市景观。

泰国作为东南亚唯一未被完全殖民化的国家,有着独特的店屋演变历史。在王室经济改革的推动下,以中国移民为主要使用主体的店屋日益普及,其中,拉塔纳科辛(Ratanakosin)作为曼谷的城市发源地,见证了近代店屋的本土化演变过程,是曼谷传统店屋街区的典型代表。对该区域店屋的历史发展和建筑形制进行研究,一方面能够以点带面,补全对东南亚无外廊式店屋建筑的相关研究;另一方面,可加深对以曼谷为代表的东南半岛近代城市文化的认识,促进21世纪海上丝路的文化建设。

1 拉塔纳科辛区店屋的历史发展

从临水而居到拓土开路(1782年—1850年):1782年,拉玛一世迁都至湄南河(Chao Phraya River),当时都城仅占据河东岸的一小部分,即拉塔纳科辛。初至此地,暹罗民众临水而居,传统的木结构高脚屋是最普遍的建筑类型。这种早期构造在我国明代有文可考,如张燮描写说,“其土下湿,气候岚热不齐,民悉楼居,楼密联,槟榔片藤系之甚固,藉以藤席,竹箪寝处其间”[1]。房屋建材也较为简陋,如黄衷写道,“土夷乃散处水蓬板阁,荫以茭草,无陶瓦也”[2]。

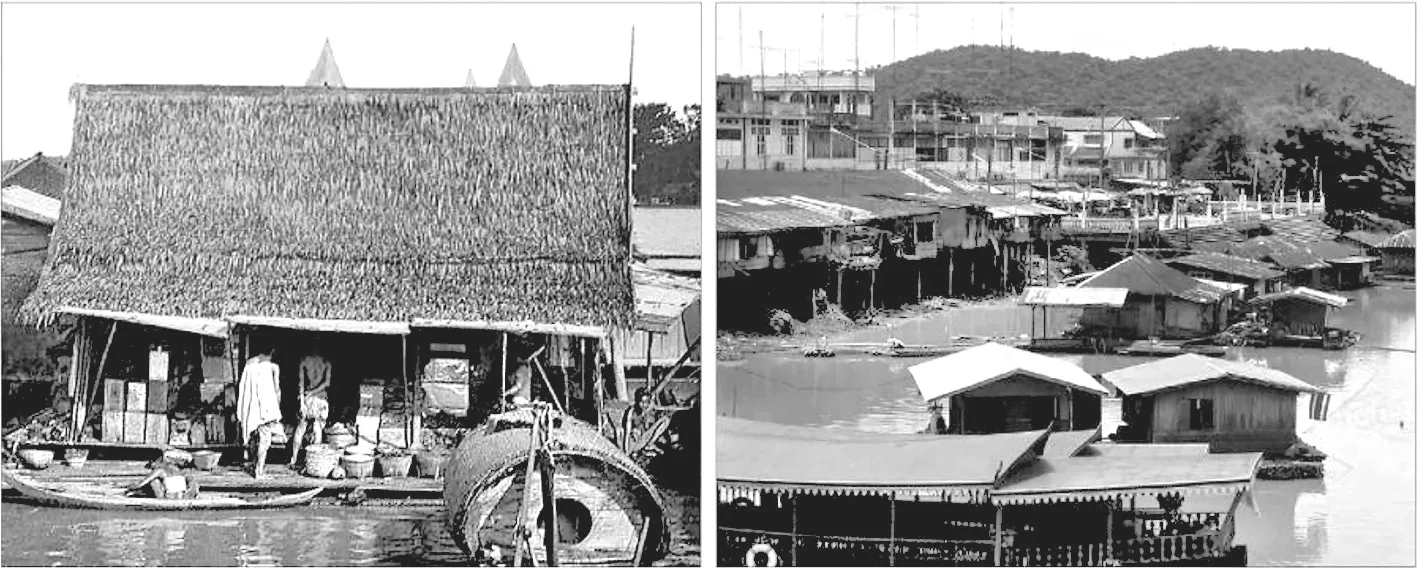

随着商品贸易发展,出现了临河而建的店铺,包括固定式商店和水上竹筏改建的流动式商店两种类型,虽沿用早期构造和建材,但已萌生“商住”的特点,固定式商店前部用作商业,后面供人起居,店面之间以木桥相连,门前各设码头,供上下货及顾客乘船购物使用(图1)。而水上竹筏改建的商店,经营者也长期居住其中,商住混合,可划行至各地的农贸市场,具有灵活的流动性(图2)。然而水上交通毕竟有所局限,自拉玛一世起三代王室都努力拓展陆路交通,并完成12条主要道路,开创了陆路建设之先河,为店屋等建筑类型的发展奠定了基础。

图1 固定式商店

图2 流动式商店

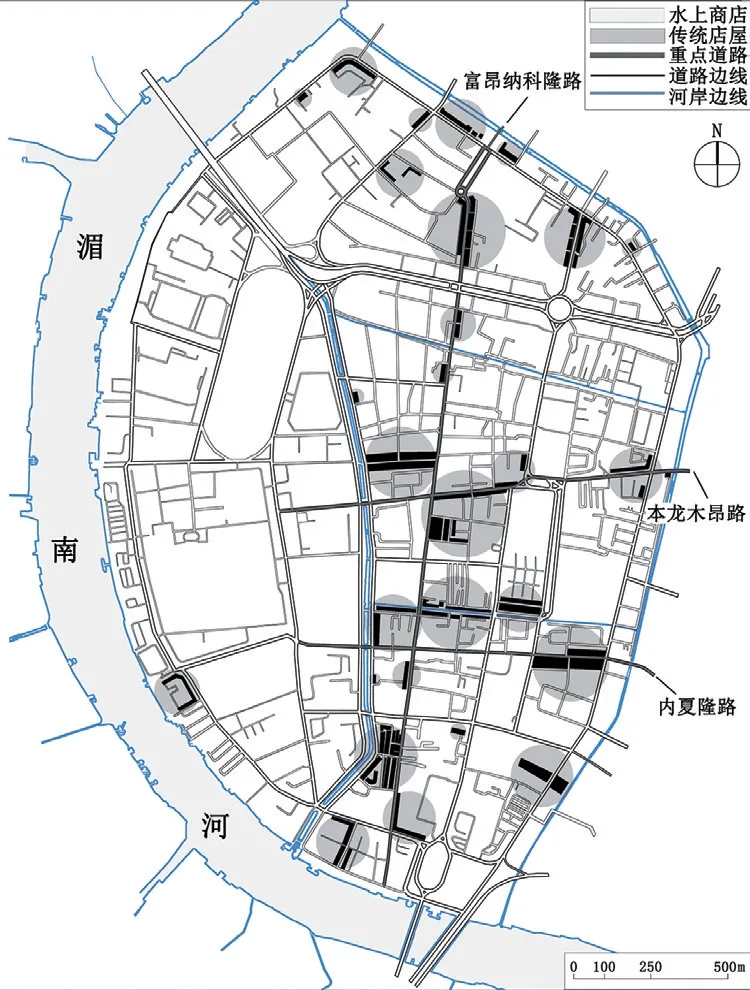

王室店屋时期(1851年—1910年):1861年,拉玛四世下令建造外夏隆公路(Outer Charoen Krung Road),并沿街建设他在新加坡看到的“商店”。实际建成的店屋只在底层作了悬挑雨棚以代替骑楼的外廊(图3)。1863年,另外3条重要道路也完成建设:富昂纳科隆路(Fua ngnakhon road)、本龙木昂路(Bamrungmuang Road)和内夏隆路(Inner Charoen Krung Road)(图4)。这3条街道上的店屋均由王室引导规划,实际实施为私人建造,由于缺乏规范限制,形制较自由。

图3 近代外夏隆公路街景

图4 拉塔纳科辛重点道路与店屋分布

拉玛五世统治时期,曼谷新建道路38条,至此,拉塔纳科辛的道路格局基本成型。此外,他还下令将本龙木昂路休整拓宽,经由王室财务局在道路两边建造店屋。这些店屋也不像新加坡式骑楼设有外廊,而是上层悬挑,形成以连续檐下空间为特征的街道界面(图5),店屋建设进入相对规范化阶段。

图5 近代本龙木昂路街景

华人店屋时期(1911年之后):尽管王室财务局大量兴建店屋,仍有很多道路沿边未进行统一建设,这些土地的使用权归王室所有。由于店屋数量快速上升,加之世界经济危机的影响,导致政府提高征税以扩大财源,段立生指出,“这段时期土地税提高了9%,房产税提高了7%”[3]。财务局趁此将土地使用权公开售卖或出租以削减财政赤字。然而皇室贵族财力受到拉玛五世推行的国库、皇库分离政策约束,平民阶级因萨克迪纳制(Sakdina system)被耕地长期束缚,经济实力雄厚的华人借机大量收购土地,并建设私人店屋,华人店屋由此数量剧增并遍布曼谷,沿街商铺多采用悬挑结构形成檐下连续空间,店屋建筑形式已经成熟(图6)。这一时期,虽然少数水上商店仍有保留,但陆地贸易已成为主导力量。伴随着华商房产的转移,近代曼谷城市贸易中心也由此完成了从水上到内陆的转换。

图6 近代曼谷华人街街景

2 曼谷店屋的形制特征

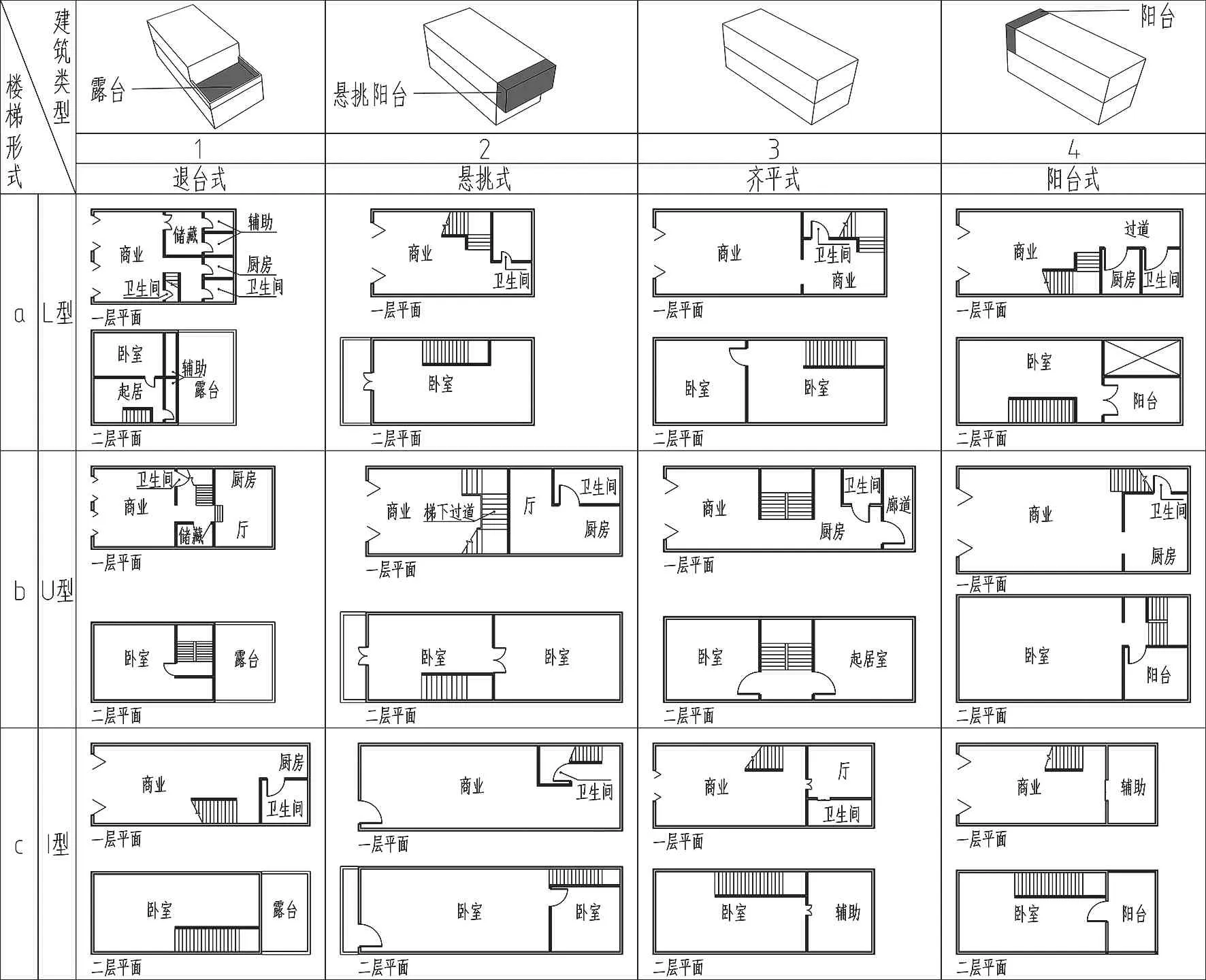

曼谷华人店屋多为两层,由于多数为规范化建造,面宽和进深相对统一并多为窄长设计。开间通常宽4m左右,进深10m上下,室内空间狭小。根据一二层平面的对应关系可以将其划分为退台式、悬挑式、齐平式、阳台式四类,各类店屋按照内部楼梯形式又可归纳为“L”型、“U”型(平行双跑)和“I”型(直跑)三种(表1)。

退台式:退台式是指在建筑顶层退出较大进深,形成露台,建筑面积由底层向上逐渐减少,立面也因此呈现阶梯状,故又可称为“台阶式”。由于早期店屋内部空间狭窄,二层作出退让后剩余使用空间大大减少,因此大多只设一个卧室(表1 1-b、1-c)。少数面宽较大的退台式店屋,会再纵向划分出一个空间作卧室或者起居使用(表1 1-a)。

表1 曼谷店屋平面类型

采用退台式的华人店屋将退让面设在非沿街面,这与露台的实际使用功能密切相关。由于店屋二层常作为居住功能使用且室内空间狭窄,露台常作为居住者晾晒衣物、置放杂物的空间,较为杂乱繁芜。可见将露台隐于房后是出于保护沿街面美观性的目的。后来曼谷在进行城市改造时,多将退台式店屋的二层露台改造为屋顶花园以提升建筑形象、美化城市“第五立面”。

悬挑式:悬挑式是指从主结构悬挑出梁或板,形成悬臂结构,采用这种形式的华人店屋往往是二层阳台作为悬挑空间悬于底层檐廊之上,这种底层不设柱的悬挑结构是曼谷店屋区别于新加坡骑楼的最鲜明特点。由于受到王室税务局法规的影响以及当时建造结构的限制,悬挑式店屋底层廊道并不像新加坡、马来西亚的“五脚基”那样宽阔。悬挑阳台下的廊道能够为行人遮风挡雨、使商业空间聚集人流、供临街小贩就地摆摊,因此受到群众的欢迎而广泛建造。同时这类店屋二层因悬挑结构获得更大空间,于是常横向划分为两个卧室使用(表1 2-b、2-c)。其中少数进深较小的店屋,也将二层划分为一个大卧室使用(表1 2-a)。

齐平式:齐平式是指建筑外立面没有凹凸,一二层面积相等的形式。由于这种店屋与普通低层建筑无明显区别,二层未作退让、悬挑,空间无变化,通常划分为一个大卧室和一个小卧室(表1 3-a、3-c)。对于进深较大的齐平式店屋,也常在二楼划分为两个等大的卧室空间使用(表1 3-b)。

阳台式:阳台式是指建筑外立面没有凹凸、一二层面积相等且在二层空间划分出阳台空间的华人店屋。从外立面来看,阳台式与齐平式相似,二者最主要的区别是二层内部空间的划分。阳台式店屋将二层空间划分为一个卧室与一个阳台(表1 4-a、4-b、4-c),由于阳台不做悬挑,不具有悬挑式店屋的外廊功能,且在晾晒衣物时不整洁,堆放杂物情况也较多,由此推知阳台设在非临街面也是为了保护沿街面的美观性。

四种类型的店屋在内部楼梯的布局上表现出一定的共性:由于店屋建筑普遍面积小、租金高,所以在使用过程中对空间利用率提出了较高的要求。因此各类店屋的底层都使用梯下空间设置卫生间来节省辅助面积、增大商业使用面积。当面宽较小时,则多使用“I”型直跑梯来节省面宽。“U”型楼梯由于梯间宽度较大,常出现在面积相对较大的店屋中。而“L”型楼梯布局灵活,为面积相对较小的店屋广泛使用。

3 曼谷无外廊式店屋的形成机制

从前文可以看到,曼谷华人店屋建筑形态最突出的特点是沿街面无外廊,相比许多东南亚城市的骑楼街区有着不一样的街道景观,这与泰国的历史文化、政治力量、自然气候等方面密切相关,总结来说,大体受以下几个方面因素影响。

3.1 就近受粤东潮汕移民的影响

近代中国出现了数次大规模向东南亚的移民活动。泰国曼谷即是重要移居地之一。在华人各族群中,潮汕人因为地缘交通位置的便利,是曼谷华人移民的主体,陈宏新指出“当时从事泰国内商业贸易活动的商人大约有6万人,主要由华人构成,而华人中,潮汕人又占了绝大部分”[4]。伴随着移民活动,潮汕当地建筑文化也传入曼谷,成为影响店屋形态的重要因素。

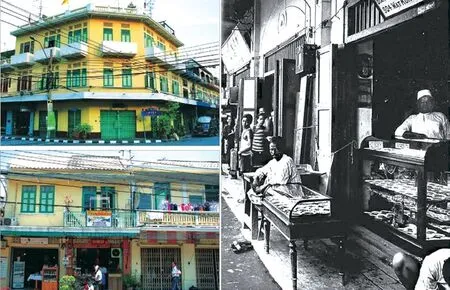

相比粤中、闽南等侨乡地区,潮汕侨乡建筑更多的表现出对地域传统的持守,即使在开埠城市汕头也表现出这种倾向,许多汕头民居的“生活空间虽然楼化,但仍保持传统的内向形态。汕头侨乡住宅中多不设置外廊,而是采用天井或中庭”[5]。且这些住宅往往具有“商住两宜”的特点,沿小尺度街巷彼此相连布置,形成次一级的商业街道,而主要街道则设置骑楼。二者之间的区别在于次级街道“不具备由骑楼外廊形成的连续性沿街公共空间”[6](图7)。以汕头为例可以看到近代时期侨乡与侨居地互动性的建筑影响,一方面受到外来骑楼建筑形式的输入,另一方面也将本土内向型的天井式店屋输出到泰国等地区。

图7 中式传统店屋

3.2 法国殖民文化的影响

在传统观点中,外廊样式被认为是亚洲近代建筑的原点,如藤森照信写道,“外廊建筑虽然是为欧美殖民者所建造,但它毕竟是植根于亚洲的风土之中的样式。中国近代建筑的第一步始自这种独特的样式”[7],但显然外廊形式的骑楼并不能概括亚洲近代商贸建筑的全貌,即使是在气候炎热的东南亚也具有多元化的店屋建筑现象。这其中,帝国主义殖民势力的划分也是影响建筑样式选择的重要因素。

观察骑楼建筑的分布,可以发现在中国大陆外,其多分布于马来半岛等英属殖民地,如林冲所言,“外廊式建筑起源于19世纪初的英属殖民地,经殖民统治影响发展为骑楼型街屋,如:新加坡、槟城、香港等地”[8]。近代暹罗虽然保持了国家的独立,但也处于殖民势力的支配之下,1896年,英法签订《英法关于暹罗和湄公河上游的宣言》,协议以湄南河为界划分势力范围。曼谷拉塔纳科辛区也因此受到法殖民活动的长期影响。与英殖民地不同,法国殖民势力所及的区域多流行无外廊式店屋。如越南河内、会安,柬埔寨金边等近代化较早的市镇,其店屋也同样具有不设廊柱的形式特征。

3.3 政府与商民的博弈

骑楼与无外廊式店屋的区别不仅在于是否设有廊柱,还体现在“廊道”空间的所有权上,骑楼的廊道空间虽为私有地,但使用权却归公所有,这使得骑楼不单纯是一个建筑问题,还与城市规划及社会政策相关,区别于东西方古已有之的外廊建筑。近代骑楼起源于新加坡城市缔造者莱佛士(Thomas·Stamford·Raffles)的规划实践,1822年,他颁布法令,要求“街道两边每间房屋都应有一个一定深度的外廊,形成连续有顶的人行步道,并全天开放”[9],以改善当时华人聚居区街道狭窄、下雨不便的情况。事实上骑楼建设作为一种近代城市改良运动,其成功案例多为旧有街区改造,而非拓建的新城。以广州为例,传统街市尺度通常极为狭迫,时人描述当时街景说,“无论天色阴晴,常党昏暗。阳光缺少,道路潮湿异常。迨至雨时,则檐溜点滴,尤不便行人[10]。而想要拓宽道路,又涉及沿街土地产权,困难重重,当局于是利用骑楼政策吸引商民接受店铺拆建,黄素娟指出,“政府用准许业主建筑人行路上空的面积,来换取其同意割让铺屋面积,以便筑路。一个新土地概念—‘骑楼地’由此产生”[11]。可见骑楼制度对于改良传统街道市容方面有着很好的适应性。而曼谷拉塔纳科辛区作为新开拓的街区,一方面新造外廊通道会减小路宽,同时也会导致店屋铺面面积受损,建造骑楼并非恰当之举。正如彭长歆所说,“骑楼制度的产生与市政改良运动密不可分,它是针对人口密集的旧城区所采取的相应对策。由于它既能满足近代新型道路的设计要求,又保留和激发了旧城的商业活力……然而,旧城道路的改造毕竟是有限的,当拓展新的城区,尤其是人口较少的城外或郊区时,骑楼制度显然并不适用”[12]。

3.4 气候因素的影响

近代骑楼制度起源于新加坡,由于新加坡属热带雨林气候,炎热多雨,且天气善变,外廊式的骑楼对于突如其来的瓢泼大雨是很好的应对之策。而曼谷则属于热带季风气候,虽然与新加坡有相似之处,但雨旱两季时间分明,降雨集中,人们对于雨季有较好的预期性,并不一定依赖于沿街房屋进行遮蔽。这种气候差别也导致在曼谷建造外廊式店屋的性价比低于新加坡等马来半岛区域。事实上,在属于亚热带季风气候的中国闽粤等省份,古代也并未出现普及的外廊式店屋建筑,然而在山地地区,或因晴雨不定,具有外廊特征的高脚楼建筑却颇为常见,如陈志宏分析了闽南山区的传统木骑楼现象,并非受外来影响而是在本土自主进化而成[13]。可见,气候的多变性与否也是影响建筑样式生成和选择的因素之一。

结语

长期以来,学界对骑楼建筑、外廊样式给予了较多的关注,然而这似乎导致了我们对东南亚地区近代商贸建筑的刻板印象。通过对曼谷拉塔纳科辛近代店屋的分析梳理,可以看到我国传统的天井式店屋对于该地有着更强烈的影响,以至于外廊式店屋(骑楼)并不普及。从此例也可窥见店屋建筑现象具有鲜明的多元性,并因移民族群、殖民势力、历史传统和地理气候差异而展现出丰富多样的建筑特征。因此,加强对更多地区,尤其是泰国、越南、缅甸等东南半岛国家近代建筑的研究,有助于我们把握近代东西方建筑文化碰撞、交流过程的全貌,同时在比较的过程中加深对我国民族传统建筑的认识。

资料来源:

图1~2,7:Brian Mertens.Architecture of Thail and-A Guide to Tradition and Contemporary Forms [M].Editions Didier Millet Pty Ltd,2012-9-16;

图4:作者自绘;

图3,5~6:Steven Van Bee.Bangkok Then And Now[M].AB Publications,1999;

表1:作者自绘,资料来源:オンサワンチャイ ナウィット;桑原 正慶;布野 修司.アユタヤ旧市街の居住環境特性とショップハウスの類型に する考察[J].Journal of architecture and planning,2006。