传统村落空间形态特征及形成机理研究

——以江永县上甘棠村为例

2022-03-09ZengCan

曾 灿 | Zeng Can

彭竞霄 | Peng Jingxiao

李伯华 | Li Bohua

窦银娣 | Dou Yindi

传统村落在我国分布广泛,作为自然环境的客观反映和社会发展的物质载体[1],是我国历史文化遗产中重要的一部分,也是宝贵的文化资源。我国分5批将6799个有重要保护价值的村落列入了中国传统村落名录。传统村落保护开始进入第二阶段——攻坚克难,复苏传统村落。党的十九大报告提出乡村振兴战略,传统村落所传承的独特地域文化和民族风格成为新时代推进乡村振兴战略不容小觑的重要资源和潜在力量,亦是当下实施乡村振兴战略的主要抓手之一[2]。在农耕文明时期,聚落形态是自下而上缓慢渐进式发展演变的,风水术数和家族宗法制度营造了聚落“天人合一”的环境意境,形成了匀质、有序、集中、和谐的村落整体空间形象。村落空间形态的形成是自然条件、社会经济、人文思想等多因素共同作用的结果。

国外对村落空间形态的研究始于19世纪,主要从地理学、社会学角度研究欧洲农村聚落形态,其后研究重点转向社会群体与聚落形态之间的关系。近年来,知网数据显示传统村落空间形态研究从2014年开始持续上升[3]。从村落形态的研究内容来看,主要包括村落空间构成[4-5]、聚落形态演变[6-7]、影响因素与保护策略[8-9]、形态特征[10];从村落形态研究方法来看,从风水理论角度[11]等定性研究逐步偏GIS[12]、空间句法等定量方法转变[13-15];从村落形态研究范围来看,有分析区域整体形态[16],也有分析如院落单元、建筑特点等单一形态要素[17]。总体而言,国内关于传统村落领域的相关研究日益丰富,但极少有对传统村落空间形态的内容进行详细明确的定位与系统构建,基于此,本文通过梳理总结国内研究态势,构建一个明确的传统村落空间形态层次系统,并以江永县上甘棠村为例,从不同层面解读传统村落空间形态的形成机制,认识其形成过程中的内在动力,有利于我们认识传统聚落的历史文化价值,也有利于我们根据空间形态的形成机理,探索乡村振兴背景下传统村落的活化与适应性策略。

1 研究方法

1.1 研究区概况与数据来源

上甘棠村位于江永县西南的夏层铺镇,是周氏族人世代聚居之地(图1)。作为中国古代建筑遗产中的一份珍宝,村落具有丰富的历史艺术与科学价值。2006年被国务院公布为“全国重点文物保护单位”、2007年评为第三批中国历史文化名村、2012年列入第一批中国传统村落名录,通过对上甘棠古村进行实地调研和深度访谈,获取了村落基础数据、重要建筑节点布局等资料,为研究奠定了基础。

图1 案例地位置及布局图

1.2 传统村落空间形态层次体系构建

传统村落空间形态是在自然风貌、风水观念、人文习俗、宗族文化等因素影响下,村落各层次在一定时期内所表现出的形式特征和空间结构。其基本物质要素包括:村落选址、整体布局、空间序列、街巷网络、街巷尺度、节点空间、建筑类型、建筑轴向及院落空间等,传统村落形态可从整体空间、内部空间、宅居邻里空间及建筑单元空间4个层面加以解读(表1)。四个层次划分是相对的,各层次间有交叉,将河流纳入整体空间形态层面是由于水系往往可构成村落的风水意向,而河流通常也穿村而过,成为村落内部空间形态层面的重要场所。街巷空间既是内部村落空间网络结构的重要组成部分,也是宅居邻里之间交流的场所。因此本文将街道的骨架性功能置于内部空间形态层面,将街巷的交流性功能置于宅居邻里空间形态层面。

表1 传统村落空间形态分析体系

2 上甘棠村空间形态特征分析

2.1 整体空间形态特征

上甘棠古村的整体空间形态呈团状,形似半月形,布局紧凑集聚,以自然山水为依托,在村落发展初期注重风水理念对地形地势的选择,在周氏族人的经营下,后期村落的发展一直处于相对稳定的状态。古村落背靠玉屏山脉,面朝谢沐河,左为将军山,右为昂山,左右将军山、昂山似扶手,龟山为案,西岭为朝,形成了负阴抱阳、背山面水、藏风聚气的风水格局,从而秉承了趋吉、避凶、纳福的传统理念,形成太师椅的空间格局。

2.2 内部空间形态特征

(1)空间层次清晰有序

上甘棠从村口的文昌阁、桥梁、栅门、沿河干道到门楼通过支巷进入每家每户,村内道路空间网络串联起各节点空间,整个村落序列由表及里,由公共到私密,由宽阔到狭小,构成了清晰的空间序列层次[18]。上甘棠地处湖南、广西交界要道,易受攻击,设置了四层防御工事。第一层为谢沐河,第二层是沿谢沐河修建的石墙、村后沿山脚修筑的石壕、沿河干道两侧的北槽门与南槽门和干道上的两道隘门;第三层是划分各族人的门楼;小巷道两端的闸门则是第四层防御。同时,道路网作为村落的骨架,街巷发展充分利用了周边三山一水的夹持形态,将村落内部各要素连接成为一个有机整体。

(2)道路系统形若叶脉

由于街道走向受河流及地形限制,从昂山沿谢沐河向南为约2m宽的主干道,东西向布置的次干道与主干道垂直,次干道与主干道的交叉处为各族的门楼和小广场,街巷以青石板铺装为主,街与巷构成的道路系统贯穿整个村落,成为与外界交流的纽带,青石板铺砌的蜿蜒小巷从次干道延伸到各家各户,巷与巷之间极少有相互对应,或是相互错开,或是呈丁字状,道路系统收放开合,密如蛛网,形若叶脉,展现出丰富多变的街巷空间网络(图2)。

2.3 宅居邻里空间形态特征

(1)街巷组合形态以“房屋—街—房屋”为主

在传统村落中,街巷空间是村民日常交往最为基础的区域。上甘棠古村巷道狭窄,大多只够一人通行,街巷组合形态主要有房屋—街—房屋,房屋—街—石墙,房屋—水—街—房屋和房屋—广场—房屋四形态(表2)。房屋—街—房屋是最常见的街巷形态,分布在村落各处,街巷在房屋与房屋之间,弯曲而狭长,是村落的半公共空间。

表2 上甘棠古村街巷空间组合形态分析

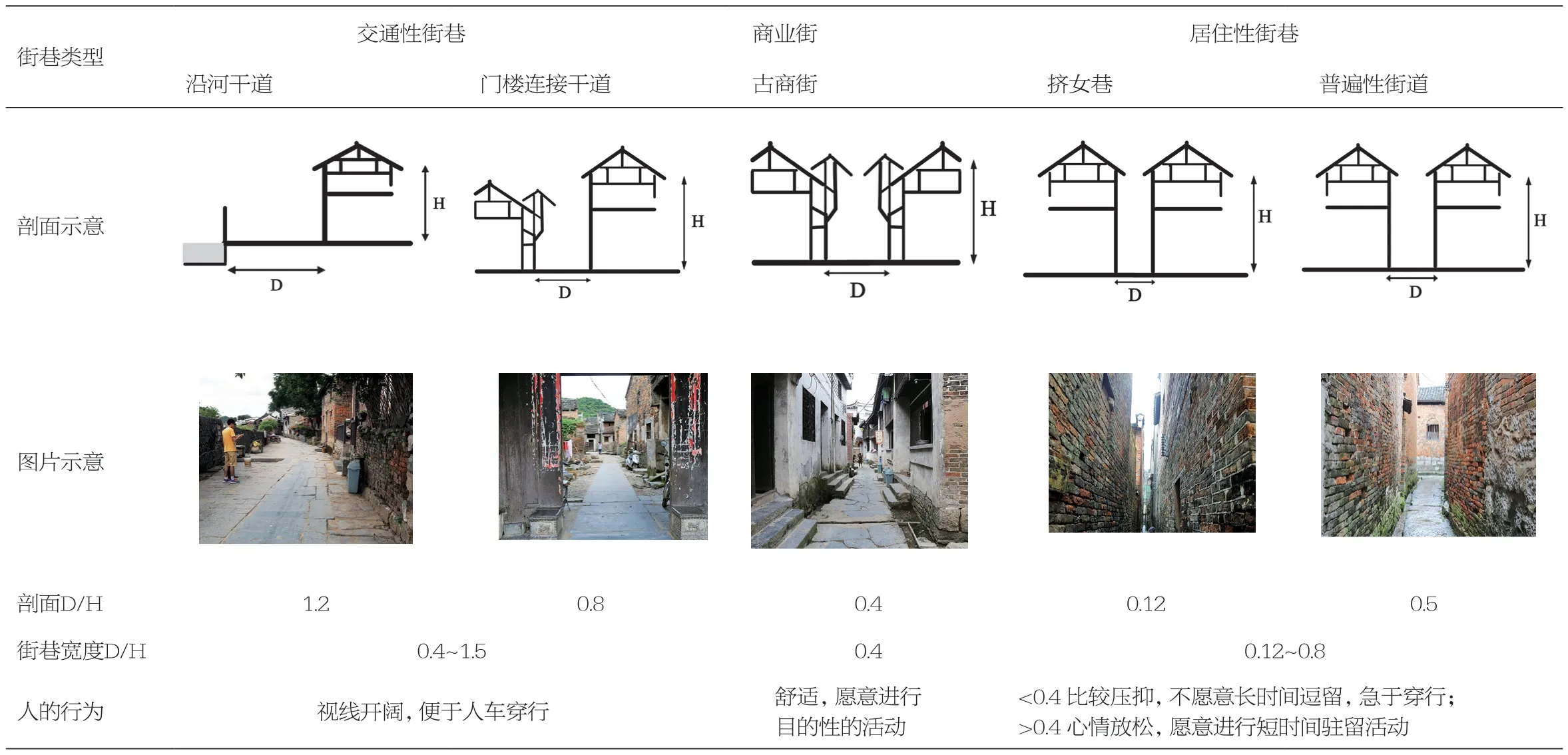

(2)村落街巷尺度整体适宜、便于交流

上甘棠古村道路为0.76~4 m,最宽约4m,位于村落南槽门处;最窄为挤女巷,只有0.76m宽。不同类型的街巷在尺度与构成上给人的心理感受不一样,选取三类具有代表性的街巷,以人体尺度为参考标准,对上甘棠古村街巷空间的尺度进行分析(表3),因功能和自然地形气候的影响,上甘棠古村街巷空间相对尺度普遍较小,街巷D/H范围为0.12~1.5;交通性街巷和部分居住性街巷,由于公共活动、交通功能突出,且布置在沿河或平地,D/H在0.6以上;多数街巷D/H为0.4~1.2,给人一种舒适感。

表3 几种典型街巷空间尺度

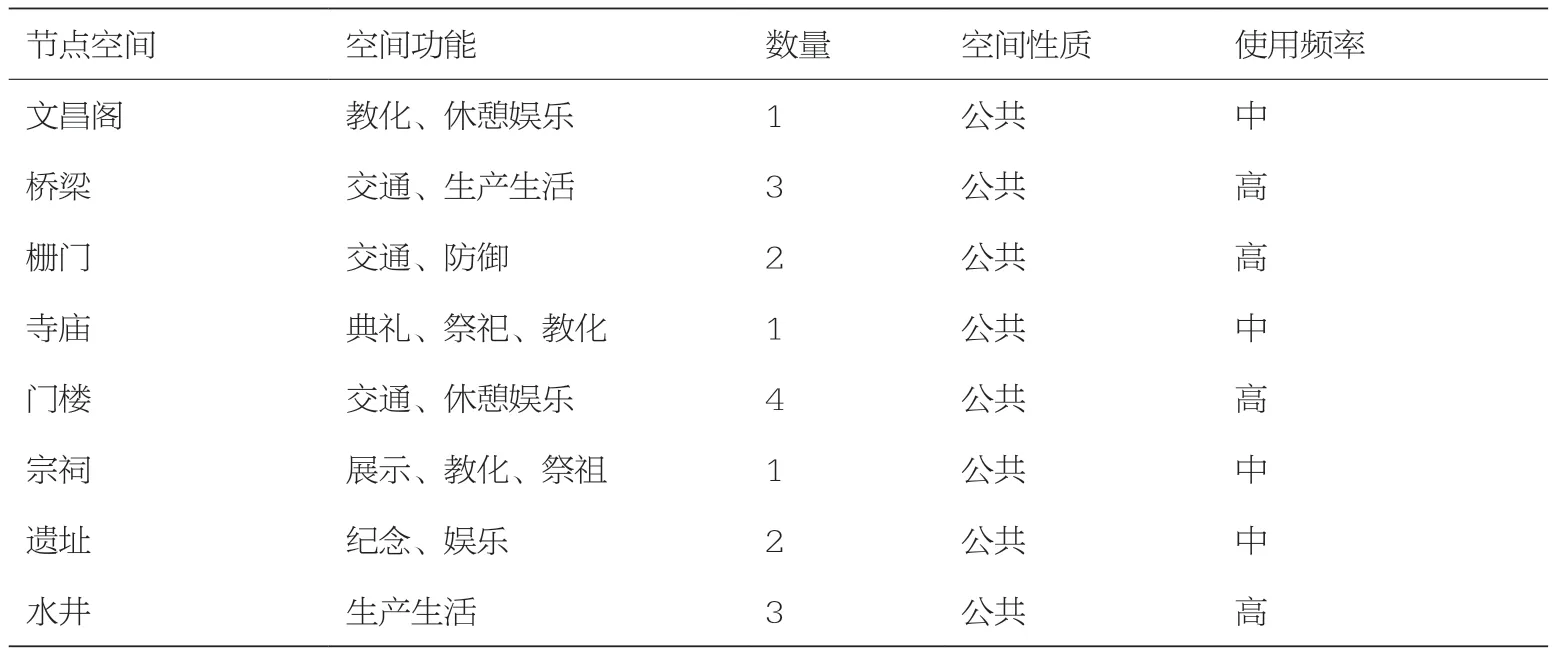

(3)节点空间功能性特征明显、线型分布

节点空间是宅居邻里交流的重要空间,也是村民进行社会性活动的场所,它们承载着历史、文化、记忆场景,占据一定的空间领域,具有较强的集聚性和标志性。上甘棠古村空间节点构成展现了其文化特色(表4)。古村主要节点沿谢沐河呈线型分布(图2),从文昌阁、前芳寺,到步 桥、南槽门承接小广场,转到古商街和民居,再到北槽门,最后由昂山顿笔,起承转合,层次丰富。村落布局紧凑,极具向心性和凝聚力,依据地形地势修建寺庙、民居、城墙、宗祠等。公共建筑多布置于村落内部空间,这也与村子的防御系统有关,既保证村民日常交流,又保证村落内部空间的安静性和安全性。

图2 上甘棠古村巷道空间网络

表4 节点空间文化功能分析

2.4 建筑单元空间形态特征

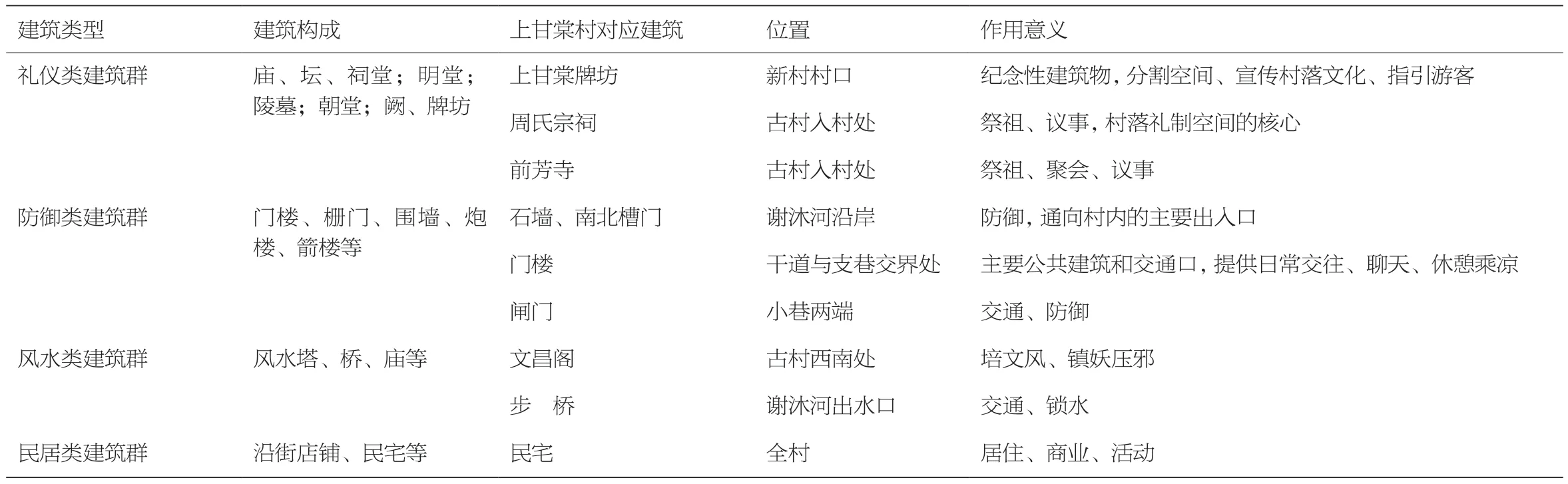

(1)建筑类型丰富

上甘棠古村建筑主要为礼仪类、防御类、风水类、民居类等四类。民居类建筑呈“面”状分布,其他均为“点”状,多分布在村落外围,传统民居与地形、街巷、河道有机结合在一起,布局紧凑密集,构成一个整体(表5)。民居多为多层建筑,一类以天井为中心,二三楼为外挑走廊,配以栏杆窗花,形成封闭天井式布置方式,表现为东北及西向开门,中轴对称,左右厢房,天井明堂布局严谨;另一类为三开间单进式院落,中间为堂屋,两侧为厢房,形成巷道式院落空间。通过巷道或天井空间的设置,使民居拥有良好的通风采光条件(图3)。

图3 院落空间平面(左:天井式,右:巷道式)

表5 建筑类型与对应建筑分析

(2)建筑布局自然和谐

上甘棠古村建筑的轴向显示出很强的趋同性,多数建筑呈西南—东北走向,局部有西北—东南走向(图4),整体走向明显地与地形相适应,村民在建造住宅时,以考虑到地形要素,避开周边建筑对自家的不利影响,也不把自家住宅的不利影响施加于邻居,通常忌与众人的屋向相反,选择与众人的屋向相同,整个村落自然和谐,秩序井然。

图4 建筑轴向布局

3 上甘棠村空间形态的形成机理

任何一个传统村落空间形态都应该是在特定地理、经济、社会、文化、历史因素交错影响下的合理选择与之适宜的形式。因此,不能简单评判某一村落空间形态的优劣,根据上甘棠村空间形态特征表现,不难发现,空间形态的形成受到众多因素的影响,需要深入探讨空间形态演化的作用与机理。

3.1 影响要素

(1)自然条件是村落形态形成的基础

湘南汉族传统村落遗存大多数始建两宋至清朝年间,上甘棠村落主体形态形成于清朝年间。在自然条件的各要素中,对传统村落空间形态的影响主要来自于地形地貌、气候因素、水文环境等。首先,上甘棠古村从安全防御的角度选址于地域环境相对独立的山地丘陵地区,依山就势,对村落的整体空间结构形态有着重要的影响。其次,气候因素给村落选址和村落民居的建筑布局带来显著的差异,上甘棠村地处湖南南部山区,气候湿热,日照时间长,又由于地势的限制,很多院落退化成天井,采用封闭天井式布置方式,也有部分民居因地形受限,建造为不规则的宅基地,而呈现出自由多变的布局特点。再次,水系因素是传统村落空间形态发展的关键因素,村落沿河而建,既是村落防御的重要屏障,也为居民提供了日常生活用水,民居周边也凿有沟渠,便于排水排污,对村落空间形态和建筑布局有着重要影响。

(2)文化观念是村落形态形成的指引

“天人合一”的传统文化哲学思想讲求人的生活、建造活动与“天理”应达到和谐统一。从村落选址来看:上甘棠古村及周边的山水格局充分体现了古人选址的全局意识[19],村内建筑依玉屏山而建,村外文昌阁与昂山遥相呼应,一虚一实、一阴一阳形如太极图中阴阳面的两个鱼眼,阴阳相生互补,谢沐河如阴阳八卦线,划分上甘棠古村与新村,俯瞰似一幅巨大的太极图。古代军事要塞与上甘棠古村形成一个七星拱月的空间格局,七个古寨与古村互为呼应,形成古村牢固的防御体系。从建筑布局选址来看:古村内,通常巷道之间、住宅大门与巷道均不相对,且在丁字路口正对着的墙上,立泰山石以避凶。从建筑建造来看:村内宅前空地和宅屋屋脊不会“强出头”,均为二三层楼房,即风水理念中的“忌悖众”,因此造就并维持了上甘棠古村秩序井然的村落空间形态。

(3)人文习俗是村落形态形成的内涵

住宅之间的空间安排和空间尺度,居民对起居空间的处理,都反映着人们日常的行为习惯和当地的民俗风情。上甘棠人对龙的崇拜体现在建庙祭龙,每年农历十月十七都会举行庙会祭龙,且迎娶送嫁出殡从各家门楼出入,这些仪式活动通过建筑布局形态等象征投射进村落的内部空间形态,使村落序列、建筑组合富有内涵。因此人们的使用行为、约定俗成的民间习惯也是影响村落空间形态的重要一环。

(4)宗族文化是村落形态形成的本源

宗族文化是影响村落空间形态的重要因素。在中国古代农耕社会,血缘是村落聚族而居的纽带。据上甘棠村族谱记载,北宋理学家周敦颐被上甘棠村村人奉为祖先,周氏家族定居上甘棠村千年,族氏血统从未改变[20]。上甘棠村共有村民五百余户,近两千人,除七户是后来迁入的异姓外,其余都是永居此地的周族人,周氏共有十族人,称为“九家门楼十家厅”,村落至今保留有4座门楼,门楼的布局体现出周氏独特的宗法礼制,赋予村落空间社会文化的承载意义。这种以血缘维系的传统社会组织能形成特有的村落结构与特征,使村落长久稳固发展,影响着村落的文化内涵与空间形态。村落血缘观念和宗族意识极强,其宗法、礼制思想不可避免地影响着村落选址与民居建筑的建造,特别是受明清时期封建等级制度的影响,对建(构)筑物的规格、规模、形制、装饰等方面都有严格的规定,因此上甘棠村落人居环境的营建中有较高的和谐性和整体性。

3.2 形成机理

在历史发展的长河中,气候、地理等自然要素变化万千,特别是相关营造技术的变迁,村落的人工环境逐渐趋于完善与多样,村落与自然在主动与被动相结合的动态平衡之中相互制约:或村落主动改造自然,植树造林以涵养水源、兴修水利以抗旱防涝;或被动地依靠自然,依山就势选址、因地制宜建造。上甘棠千年古村空间形态的形成正是在不断解决、协调与自然环境各种矛盾的过程中逐步实现的。在快速城市化与乡村旅游开发背景下,上甘棠村空间形态的形成与演变是村落问题、多元需求与建设管控相互作用的综合结果。随着与外界交往的深入,村民开始接受新的生活观念和生活方式,传统建筑格局已不能满足其需求,现代建筑对村落的整体风貌影响较大;更有大量年轻人外出务工,有些还选择了城镇居住或者至新村居住,古村空心化态势明显。随着旅游业的发展和国家对民族文化的重视,人们逐渐将目光转向对传统文化的关注与追求,特别是对中国传统文化及古人的生活环境了解欲望增强。在此背景下,政府及上甘棠村集体、村民等根据游客的心理需求变化,大力发展传统文化旅游,探寻符合游客行为需求的旅游开发模式,促使村落传统空间形态发生改变。村民、社会、政府的多元需求与村落传统空间形态的矛盾直接决定了村落形态的形成,是内生机制;为实现多方需求,政府大力宣传,鼓励招商引资,激发广泛的社会参与,建立集体协商和奖惩制度等,激励村落朝着可持续方向发展,是外生机制;同时在村落发展过程中,政府部门运用行政管理手段,通过制定一系列的法律法规来指导村落的规划设计与实施,同时组织村民、社会人士广泛参与,相关的规范与引导使得村民居住空间行为、生产空间行为受到多方约束,以控制与引导作为村落转型发展的管理和保障,是约束机制。内生、外生、约束机制三重合力引导上甘棠村空间形态的形成与演变(图5)。

结语

在传统村落空间形态层次体系的基础上,以上甘棠古村为例,从村落整体、村落内部结构、宅居邻里和建筑空间等方面研究传统村落空间形态特征,并探讨其形成机理。结果表明:①上甘棠古村落整体空间形态紧凑集聚,形似半月,呈现依山傍水之态;村落内部空间形态以沿河干道展开道路网,序列层次清晰丰富;宅居邻里形态尺度宜人,街巷形态多样,公共空间独具特色,整体呈线状分布;建筑空间布局自然和谐,紧凑密集、类型丰富。②传统村落空间形态的形成是自然风貌、人文习俗、风水观念和宗族文化多因子共同作用的结果;其演变是村落问题、多元需求与建设管控等相互发生关系的综合结果,是内生、外生、约束三重合力作用的结果,内生机制直接决定了村落空间形态的形成,外生与约束机制引导约束村民的空间行为。

本文从形态学角度研究上甘棠古村落空间形态特征,并探讨其形成机理,以期为传统村落保护与开发提供有益参考,为传统村落规划建设起到良好的借鉴作用。在国家大力保护传统村落、强调乡村振兴的宏观背景下,无论是选址另建还是原址更新保护,传统村落在选址、整体布局、空间序列、街巷网络、街巷尺度、节点空间、建筑类型、建筑轴向及院落空间的形态规划方面存在很多值得重视的问题。

资料来源:

文中所有图表均为作者自绘。