构建中学物理测评新体系面临的问题与对策

2022-03-08罗莹蔡天娇

罗莹 蔡天娇

关键词:中学物理;教育评价:测评体系

21世纪以来,科技创新日新月异。科技的迅猛发展不但对人才数量的需求快速增加。更在人才质量上提出了更高更新的要求。为满足科技、社会的发展需要,我国对基础教育领域展开了一系列改革,以解决现行评价体系在应试教育环境下带来的学习负担过重、竞争激烈等问题。

早在2014年教育部发布的《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中明确提出实施中小学教育质量综合评价改革,完善科学多元的评价指标体系。之后,2019年国务院印发的《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》和教育部发布的《关于加强初中学业水平考试命题工作的意见》,对高考和中考命题提出了优化考试内容、创新试题形式、加强情境设计、提高命制质量的要求。2020年,国务院发布了《深化新时代教育评价改革总体方案》,明确指出:基础教育评价改革要“稳步推进中高考改革。构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系。改变相对固化的试题形式。增强试题开放性。减少死记硬背和‘机械刷题’现象”。突出学生综合素质评价。近日,为深入贯彻落实基础教育评价改革和“双减”工作部署要求。切实降低学生考试压力。促进学生全面发展健康成长。教育部办公厅印发了《关于加强义务教育学校考试管理的通知》。

这一系列文件不仅为基础教育评价改革指明了方向。更为全面深入改革中学物理测评体系确定了行动路径。只有从改革综合评价、优化考试内容、减轻考试压力、推进作业改革等多个方面,对现行中学物理测评进行综合改革,才能有效地促进中学生德智体美劳全面健康的成长。才能有效贯彻落实国务院和教育部关于基础教育评价改革的精神。建立能够充分发挥考试评价的科学育人功能、有利于中学生物理学科核心素养发展的中学物理测评体系迫在眉睫。

1现状分析

21世纪以来。我国中学物理课程改革时至今日。中学物理测评领域的现状与基础教育课程改革和国务院提出的基础教育评价改革的要求仍存在很大差距。

现行中学物理测评体系可概括为两类:一是以作业、期末考试为主的日常教学测评;二是由国家、省市组织的大型考试组成的终结性测评。日常教学测评多由课后的纸笔作业和学期中、末纸笔考试组成。大型考试主要包括:物理学科初中学业水平考试暨普通高中招生物理学科考试(简称中考物理)、普通高中学业水平物理学科考试(简称学考物理)、普通高等学校招生全国统一考试物理学科考试(简称高考物理)。对初中学段,大型考试基本上只有中考。因为大部分省份已将初中学业水平考试和中考合并,例如湖南、陕西、山西、新疆、重庆、江苏、四川、山东、辽宁、江西等,未合的省份如吉林也计划在2022年合并;对高中学段,大型考试有两个。具体如表l所示。

分析表1和中学物理测评体系现状。可以发现以下特点:

1.1重终结性的中考、高考,轻日常教学测评

表1中展示的中考与高考。对中学物理教学有着决定性的影响力。无论是对学生,还是对教师与学校,都以中考或高考分数论成败。长久以来,形成了中考和高考考什么,教师就教什么,学生就学什么的现象。中考和高考已成为名副其实的“中学物理教学的指挥棒”。尽管日常教学测评仍然存在。但对评价教师的“教”与学生的“学”却不起作用。

1.2重纸笔考试。轻动手操作测评

无论是表1中的大型考试。还是日常教学测评,纸笔形式的考试占绝大部分,且其测评工具都由物理试题组成;物理实验操作、科学实践活动等形式的测评占比很少。并且这些内容对学生的水平考查几乎没有区分度。

1.3大型考试的试卷内容集中、容量大

分析比较表1的考试内容与考试时长。可以发现中学物理测评体系中的大型考试基本上是在60~120分钟内考查相应学段的全部教学内容。且要求在这么短时间内。完成对在2年或3年内所学习的全部物理内容的考查。为完成考试,考生必须在短时间内对大量的物理问题作出反应,考场上几乎没有时间思考如何解答物理问题,只有书写解答物理问题过程的时间。这不仅要求考生掌握所在学段的全部教学内容。更要求考生必须熟练且迅速地解答物理习题。导致不仅在物理教学中,还在中、高考复习这种特殊教学过程中。学生不断“刷题”。以至于有些中学生认为:物理的学习就是套公式解题。

1.4中、高考的分数具有简单、社会认可度高的优势。但成绩仅一次有效

中、高考成绩解释清晰明了,原理简单,易于理解,长期以来被家长和社会广泛接受。但令人遗憾的是,虽然中高考看着有这样明显的优势,但考生的成绩也仅在考试当年有效。如果考生今年没有考上心仪的高中或大学,打算明年再考,就需要复读、准备考试。即使今年考生的物理成绩很好。也还是需要再考。不能作为明年录取学生的依据。

2亟待解决的问题

在现行中学物理测评体系导向下。中学物理教育实践出现了以物理习题为中心。过度重视考试的现象。具体表现有:1.教学过程处处考试。如周考、月考、单元考等,导致发生“教师为考试而教,学生为考试而学”的现象。2.教学追赶进度、提前结课备考。尽管国家物理课程方案规定了初中4个学期、高中6个学期的教学内容,但实际教学安排却是初中物理教学3个学期、复习备考1个学期,高中物理教学4个学期、复习备考2个学期。3.按照考试成绩对学生、教师排名排队,严重异化考试功能、引发考试焦虑、增大考试压力。甚至出现按照考试成绩分班、排座位、“贴标签”等严重危及学生人格尊严和心理健康、有违教育公平和教育本质的现象。分析这些现象产生的深层原因。可以看到要实现国务院和教育部提出的基础教育评价改革目标。发挥考试评价的育人功能。现行的物理测评体系面临着如下亟待解决的问题。

2.1现行中学物理测评体系与国务院、教育部提出的基础教育课程与评价改革的要求严重不匹配

从21世纪以来。中学物理课程改革不断深入。我国先后进行了两轮中学物理课程标准的修订工作。中学物理课程理念從第一轮的三维目标提升发展至第二轮的物理学科核心素养。无论是三维目标,还是物理学科核心素养,都将提升全体学生的科学素养、满足学生终身发展和应对未来社会的挑战放到了首位。特别是第二轮的课标修订工作。首次将物理学业质量及其水平纳入课标。例如,2017年颁布的《普通高中物理课程标准》(统称《课标》)中就明确提出了高中生物理学业质量标准。该标准基于物理学科核心素养及表现。确定了学业质量的5个水平等级,且描述了不同水平学习成果的具体表现。目前正在修订的《义务教育物理课程标准》(统称《课标》)同样也对学业质量提出了明确要求。

尽管《课标》随着基础教育改革的深入不断修订并提出物理学业质量标准。但中学物理测评体系却没有随之改革。课程、特别是考试形式几乎没有变化,物理考试的内容与试题的形式也变化不大。现行的中学物理测评体系是建立在经典测量理论基础上。采用纸笔形式。以选拔和排队为标志的考试体系。这种以最终考试结果为唯一评价标准的方式。不仅会引起考试焦虑和压力。还不利于中学生的身心发展。更不利于促进中学生物理学科核心素养的发展,阻碍了《课标》在中学物理教学中的落实,与国务院、教育部提出的基础教育评价改革要求也严重不相符。测评体系的改革势在必行。

2.2中学物理测评体系中大型考试的终结性评价占比过重。形成性评价和增值性评价没有纳入测评体系

现行的中学物理测评体系。忽略了對“教”与“学”物理过程的测评。日常的作业更多扮演着训练学生熟练掌握知识、解题技能的角色。对学生和教师的评价仅由终结性的中考物理和高考物理决定,进而引发以考试为中心组织教学、以考试成绩评价一切的过度考试现象。中、高考“一锤定音”的评价体系。不能对学生成长过程中的心智、素养、物理能力等发展与成长进行客观、科学评定。指挥中学物理教师围绕着物理习题进行教学,甚至有时教师会感觉到,如果课上没有讲解物理习题,就会缺点什么。

总之。大型终结性考试在现行的中学物理测评体系中占比过重。形成性评价和增值性评价的缺失导致了目前重结果、轻发展的评价现状。非常不利于学生发展和物理学科核心素养的提升。阻碍了《课标》在教学中的落地。

2.3基于经典测量理论的大型终结性考试体系,无法满足基础教育评价改革和《课标》的要求

目前。中学物理教学方式基本上是以班级授课制的课堂讲授为主。课上教师讲授物理知识,课下学生进行习题练习。中学生学习物理的方式基本是课上听讲、记笔记,课后完成由物理习题组成的作业。与之相应的,无论是日常教学测评、还是大型终结性考试都采用纸笔测验形式(表1),几乎都用物理试题进行测评。极少用物理实验操作进行测评。同时,无论是中考物理还是学考物理、高考物理,单位时间内考查的内容容量过大,考试时间过短。使得命题只能以初高中物理课程的主干内容为主,兼顾其他。这种依据经典测量理论设计的大型考试体系。因测评工具单一、时间过短,为备考与押题成功提供了条件。

在中学物理教学中。组成考试卷的物理习题贯穿于中学物理的“评”“教”“学”中。教师和学生都花费了大量时间和精力去应对物理习题。中高考物理试卷成为了名副其实的中学物理教学“指挥棒”。可见,现行的大型终结性考试体系,已经严重阻碍了《课标》在物理教学中的落地,更是与基础教育评价要求背道而驰,改革势在必行。

3解决之道

实现国务院和教育部提出的基础教育评价改革目标。需要厘清中学物理测评体系现状和亟待解决的问题,以现代教育测量理论为基础,借鉴国际上大型水平考试的成功经验。从以下三个方面出发,构建科学、合理、公平、促进中学生核心素养发展的中学物理测评新体系。

3.1围绕教育部最新修订的中学物理《课标》,构建促进核心素养发展的中学物理测评新体系

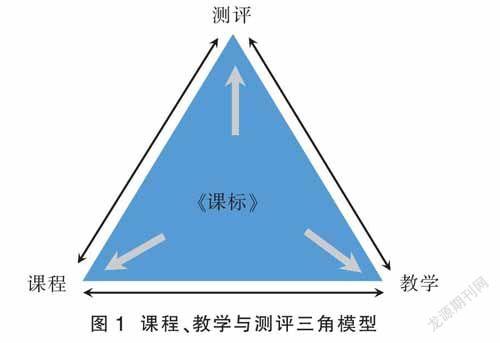

2007年美国国家研究理事会提出了教育过程中课程、教学、测评三要素及其与《课标》关系的三角模型(curriculum instruction assessment tri-angle,简称CIA),如图1所示,其中《课标》位于三角形的中心。直接作用于处于三个顶角的课程、教学与测评,《课标》是其他三要素改革的核心。这一模型强调教育必须以《课标》作为核心,开展并调整课程设计、教学与测评的实施,让课程、教学与测评三大因素共同作用实现《课标》的教育理念与教育要求。

21世纪以来。我国基础教育进行了两轮课程改革。每一轮课改都实现了《课标》与教材的高度契合,同时通过《课标》培训、教材培训等形式,力争使教师能够在教学中落实《课标》与教材的要求,进而达到《课标》促进学生物理学科核心素养发展的目的。但是,对图1中教育过程的重要要素——测评,在两轮课改都没有进行与《课标》要求相应的改变。为此,国务院、教育部发布了系列基础教育评价改革文件,指出了基础教育评价改革方面的目标。这些基础教育评价改革的目标与新修订的《课标》要求完全一致,均将促进学生核心素养发展和终身发展放到了首位。

要实现国务院、教育部对于基础教育评价改革的要求,就要遵循CIA三角模型,围绕着《课标》构建中学物理测评新体系,且2020年教育部颁发的最新修订的《课标》对学业质量及其水平提出详细的要求,为以《课标》为核心构建中学物理测评体系奠定了基础。这样不仅能够促进《课标》在物理教学中落地,更能够保证课程、教学和测评三者力量合一。彻底改变中学物理教学以物理试题为标志的过度考试现象。让教学回归本源,实现促进学生核心素养发展的目的。

3.2将形成性、增值性测评引入中学物理测评新体系,保障测评体系的全面性、完整性与合理性

教育评价必须要对评价对象进行全面的、完整的、合理的评价。为实现这一目标,评价体系不但要对学习的总成果作出终结性评价。更要对学习全过程作出形成性评价和增值性评价。形成性评价能够对学习过程作出及时有效的评定。帮助学生及时发现学习问题。改进学习的不足:增值性评价则能对学习过程中学生发展与成长的增量作出评定。构建促进核心素养发展的中学物理测评体系。就必须将日常教学测评体系和以监测与分类为目标的大型考试体系相结合。将形成性评价引入现行的中学物理测评体系。强化过程性与增值性评价。

对于过程性评价,课堂提问、书面评语、作业、自我评价与同伴评价等都是日常教学测评的方法。让日常教学测评不仅能够进行教学诊断。也对学生的学习欲望、投入情况和学习策略等非学业成绩展开评估:通过优化学生作业。发挥作业表现性评价与诊断性评价的功能;特别要加强对物理实验及其实验技能的评估。以弥补目前中学物理测评体系的缺欠。

对于增值性评价。通过测量学生跨时间段的学业成就增值情况展开对学生发展情况的评估。同时也对教师、学校乃至地区在培养学生核心素养发展过程中发挥的效能进行评估。与现行的以单次终结性学业成就为依据的选拔模式不同。增值性测评关注学生在学业成就上的变化。并在一定程度上剔除其他无关因素的影响。增加了评估结果的可比性与公平性。积极探索增值性评价也是基础教育改革提出的重要要求之一。

3.3以现代教育测评理论为基础。构建以促进物理学科核心素养发展为目标的中学物理大型考试体系

建立在经典教育测评理论之上和现行测评体系中的大型考试体系,已经严重扰乱国家课程方案的执行,背离了基础教育评价改革的目标,严重阻碍了《课标》在教学中的落实。因此,促进核心素养发展的中学物理测评新体系必须建立在现代教育测评理论之上。借鉴国际上先进的大型水平考试的成功经验。构建以促进物理学科核心素养发展为目标的中学物理大型考试体系。

首先,依据《课标》确定中学物理学业评定标准。创建一个能够反映物理学科核心素养的标尺,也就是设立物理考试的标尺。考试的标尺应具备物理学科的特征。不仅包括物理试卷。还应包括物理实验的动手操作,保障考试的全面性。然后,将分数量表化,也就是建立常模与评定标准间的科学合理的对应关系。借助项目反应理论的Rasch模型。建立全国或各省的测量标尺以及这些标尺的相互校准,实现对各省份命题水平、题目难度、考生水平等的客观公正的评价。最后,基于现代教育测量理论实现每个大型物理考试之间的等值。也就是用全国或各省的标尺校准每个物理考试的测评工具。以便能够实现“一年多考的成绩通用”或“一考的成绩多年有效”。

这些工作不仅是构建有利于核心素养发展的中学物理大型考试体系的基础。也是解决目前中高考选考科目出现的等级设定问题的必备条件。才能让高考成绩实现考试成绩由预设的物理学科评定标准决定。而不是由每次考试的考生样本决定。彻底消除高考因物理学科选考设计而带来的“田忌赛马”现象。