三星堆遗址仁胜村墓地特殊葬式探析

——兼论随葬品内涵与墓地性质

2022-03-07丁逸宁

□丁逸宁

仁胜村墓葬群位于三星堆遗址西面Dg 区,距离三星堆西段城墙约550 米,于1997 年冬在当地砖厂取土时被发现。1998 年上半年,四川省文物考古研究所对该墓葬群进行抢救性发掘。 该次发掘的29 座墓葬中,有8 座破坏严重或无任何遗迹现象,剩余21 座墓葬中,墓坑底部均经过夯打,尤其是长方形竖穴土坑墓,连墓壁也经过了拍打,墓壁下段及墓底的夯面清晰、光滑,可见油腻状的黑色或蓝黑色有机物腐殖质,人骨仅存模糊的朽痕,未见完整人骨, 发掘者推测人骨在埋入的过程中可能经反复砸击、夯打,腐殖质应是人骨被砸击腐烂所致[1]。 这种奇怪的葬式不仅在三星堆文化中独见,甚至在古蜀地区文化序列中,乃至于放眼全国的史前文化,都是极其罕见的。 此外,仁胜村墓葬群中所见的蜗旋状器、泡形器、璧形器、锥形器、黑曜石珠等一批随葬品, 也均不见于同时代成都平原其他地点的墓葬。 对于仁胜村土坑墓的性质为何、其特殊葬式成因为何,以及墓葬中的随葬品有何象征等问题,学界众说纷纭,未有明确的定论。

笔者拟通过对墓葬葬式、 随葬物等方面的研究,对仁胜村墓葬群的墓主人身份提出新猜想;对仁胜村墓地特殊墓葬形式的成因增添一条合理的新假设, 并尝试解释仁胜村墓葬群中所见的玉蜗旋形器等随葬品的用途。 以期通过本文,能够起到抛砖引玉的作用, 为学界研究古蜀墓葬问题打开新的思路。

一、仁胜村墓地之葬式源自人为毁墓

对于仁胜村墓葬的奇怪葬式,发掘者猜测,将墓主人的尸骨与墓坑同时夯砸, 也许与当时的某种宗教礼仪活动有一定关系[1]。 宋治民赞同这一观点,认为三星堆遗址一期先民,或者是出于某种信仰,才将墓主人的尸体与墓底同时进行夯打。 就好比现在一些民族和地区,喜欢用“天葬”的形式来处理尸体一样, 这在其他民族的人看来也是难以理解的[2]。 宋治民在随后的著作《蜀文化》中更进一步阐述了此观点,认为“也许和某种宗教礼仪活动有一定关系”[3]。 施劲松认为,仁胜村墓葬的奇特葬俗、不同于宝墩和三星堆文化的随葬品,似乎表明墓主人具有特殊的身份[4]。 由此可见,多数学者倾向于将仁胜村墓葬的葬式看作当时人们的一种特殊葬俗。

(一)仁胜村墓地特殊葬式并非葬俗

笔者认同发掘者所提出的 “人骨与墓坑同时被夯砸”的结论,但若此现象为特殊葬俗,则有几点解释不通:

其一, 葬俗是一个地区或者一个民族埋葬死者的风俗习惯。 在同一文化内部应当具有相似性。如若仁胜村墓葬中, 将墓主人的尸骨与墓坑一起夯打为特殊葬俗的话, 为何在稍早的宝墩文化晚期,或是稍晚些的三星堆文化的其他地点,均未发现类似情形的墓葬? 对此问题,于孟洲等解释说,仁胜村土坑墓在延续宝墩文化因素的同时,体现出较大的文化断裂,既有社会阶层分化加剧的一面,也有体现于丧葬习俗上的文化特点的断裂[5]。 但笔者以为,在同一种文化内,文化面貌上产生断裂一般有两种原因: 第一种原因是两处遗迹虽属同一文化,但其间隔时间较长,未找到中间环节,所以文化面貌产生断裂。 第二种原因是两处遗迹虽属同一文化,时间也大体同时,但由于古文化传播范围广,两处遗迹距离相隔非常远,各自受到了周边文化的影响,从而在文化面貌上产生断裂。 就仁胜村墓葬来说, 其遗址分期应属三星堆遗址一期至三星堆遗址二期, 其文化分期应属宝墩文化末期至三星堆文化时期。 与此大体同时的宝墩文化晚期墓葬有温江鱼凫村遗址[6]所见4 座墓葬、成都市南郊十街坊遗址[7]所见19 座墓葬、成都市高新西区航空港遗址[8]所见3 座墓葬、成都市西郊化成村遗址[9]所见16 座墓葬等。 属三星堆文化的墓葬中,最近的就是三星堆古城中所发现的4 座墓葬。 以上墓葬皆以竖穴土坑墓、 仰身直肢葬和无随葬品或随葬少量生活用陶器为主要特征, 未见仁胜村墓葬中将墓主人的尸骨与墓坑一同夯打的情况。 由此,笔者以为仁胜村墓葬葬式若为葬俗,应与周边大致同属一个时期的其他墓葬形式相近, 而不是仅仅见于仁胜村一处。

其二, 如果说这种葬俗与古蜀地区的传统葬俗不同, 是因为仁胜村墓地的墓主人来源于其他地区的话,那么在其他地区,至少也应发现类似的葬俗, 才能够证明这种葬俗是从某地传入古蜀地区的。 但放眼全国的史前文化,不论是长江中下游的史前文化,还是甘陕地区的史前文化,抑或是中原地区、云贵地区的史前文化,均没有见到将墓主人尸骨夯砸的葬俗。 所以,以此孤证来证明仁胜村墓地的特殊葬式为葬俗,是有待商榷的。

其三,在仁胜村墓葬群中,长方形竖穴土坑墓总计有17 座,其中绝大多数有随葬品,随葬品种类和数量都相对较多。 而在另外4 座有墓道的土坑墓中,仅在其中1 座墓中发现了一段象牙, 此外无任何随葬器物。 按照常理推断, 有墓道的墓葬规格应高于无墓道的竖穴墓。 而在仁胜村墓葬中, 规格低的墓葬随葬品较多,而规格高的墓葬反而没有随葬品。 如果说这也是一种特殊葬俗的话,就有点不合常理。 因为墓葬是人们死后在“阴间”继续生活的场所,墓葬只是将生前的生活情景,缩小于墓坑之中[10]。 没有哪一种葬俗会在生前地位较低的死者墓葬中放置较多随葬品, 而生前地位较高死者的墓葬却不放置任何陪葬品。

(二)仁胜村墓地特殊葬式为人为毁墓所致

通过上文论述的几点原因, 笔者认为三星堆遗址仁胜村墓葬群所见的特殊葬式为葬俗的可能性比较小,可能是由人为毁墓所致。 理由有以下几点:

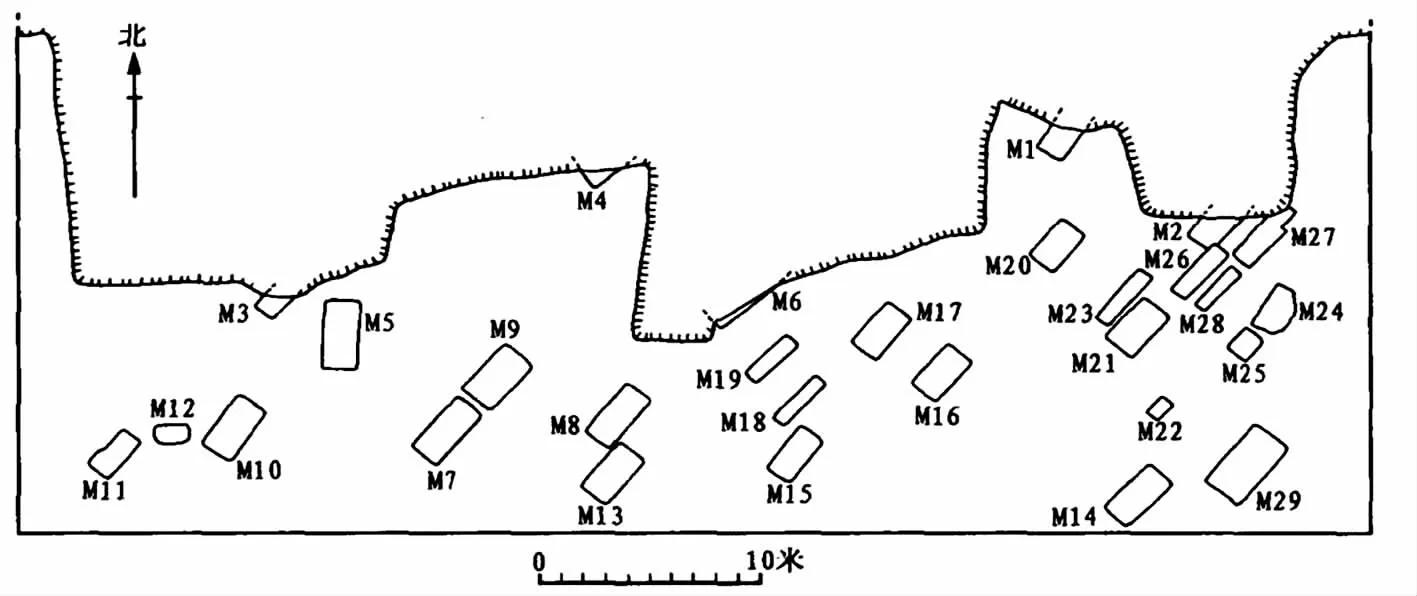

第一, 我们通过研究每个墓葬的开口位于哪一个地层下,可以大致估算墓葬的埋葬时间。 从地层关系来看,发掘区地层总计分三层,第一、二层包含三星堆遗址二、三期的陶片,当属三星堆遗址二、三期地层。 第三层包含三星堆遗址一期偏晚时候的陶片,当属三星堆遗址一期地层。 发掘者由此推测仁胜村墓葬群的年代上限在三星堆遗址一期后段,下限在三星堆遗址二期前段。M16、M21 两座墓葬开口在第三层下,打破生土层;剩余墓葬均开口于第二层下,打破生土层[1]。 通过观察墓葬分布的位置,可以发现M16 和M21 处在墓葬群中相对中心的位置,其余墓葬似是围绕着M16 和M21 而建。 (图1)这说明M16、M21 两座墓葬埋葬时间相对较早,在三星堆遗址一期时就已经建成。 M16 和M21 的墓主人应当是这个大家族中的家长、 族长之类的人物。 剩余墓葬埋葬时间相对较晚,部分晚至三星堆遗址二期时。 说明这个大家族延续至三星堆遗址二期时仍在三星堆城址中活动, 并依旧有着较多的社会财富和较高的社会地位。 但这个大家族仍旧承袭了其在宝墩文化时期的墓葬习俗,将家族死者葬入仁胜村的旧族坟墓,并没有被新入主三星堆城址的三星堆文化先民同化。 在经过了一段时间之后, 这个大家族似乎发生了某种变故,不再有人葬入仁胜村的族坟地中,旧有的族坟墓也遭到了人为破坏。 这也能够解释为何在仁胜村墓葬群中,既有三星堆遗址一期的墓葬,又有三星堆遗址二期的墓葬, 并且所有墓葬中的尸骨均遭到了夯打。 而与之间隔仅数百米、稍晚些时候的三星堆文化二、三期墓葬M1~M4 均为正常的仰身直肢葬,没有遭到夯打[11]。

图1 仁胜村土坑墓分布平面图

第二,在二期墓葬M5 中,发现其中一根肢骨两端有锯痕,上涂朱砂。[1]881这显然是墓主人尸骨被人为毁坏后的痕迹。 涂朱砂可能是当时比较流行的某种诅咒之法。 如果按照流行的葬俗说来解释,那么墓主人刚下葬时应当尚未白骨化,又是如何在骨头上涂上朱砂的? 所以笔者以为在骨头上涂朱砂,应当是在墓主人尸首已经白骨化之后,被毁墓者取出破坏的。

第三, 该墓葬群分为不带墓道的长方形竖穴土坑墓和带一条墓道的狭长形墓两类。 以M23、M18 为代表的四座墓为带一条墓道的狭长形墓,其余皆为长方形竖穴土坑墓。 在墓葬规格上,通常是有墓道的墓葬规格要高于无墓道的竖穴墓。 因此带墓道的四座狭长形墓显然规格更高, 应是这个大家族延续至三星堆遗址二期后族中大家长的墓葬,其中的随葬品一定数量更多且更精美。 其他无墓道的墓葬,墓主身份地位应略低于狭长形墓墓主,而高于其他无陪葬品的平民,可能是大家族中其他家族成员的墓葬,陪葬品的数量和质量应均不及狭长形墓。 遭到盗扰后,毁墓者可能掠夺走了高规格墓葬中更精美的陪葬品,而对较低等级墓葬中的随葬品则不屑一顾,只将墓主尸首捣烂夯碎后掩埋。 这也能够解释为何随葬品仅出于低规格的竖穴墓中,而高规格墓葬中却空空如也。 此外,狭长形土坑墓中唯一发现的随葬品为一小段象牙。 笔者认为,一小段象牙不太可能单独作为随葬品。 这一小段象牙就是该墓葬中曾放置过随葬品的证据。 该段象牙可能是毁墓者在取走墓中随葬品时漏下的,也可能是因为该墓被盗掘时,该段象牙已经破碎,没有实用价值,故未被毁墓者取走。

第四,仁胜村墓地并不是被人为毁墓的孤例。在国内其他古文化遗址中,也出现过类似的“人为毁墓”现象。 在山西陶寺遗址中,出现了墓葬被人为破坏的情况。 现场包括“王墓”在内的贵族大中型墓葬均被盗扰。 扰坑直捣墓室中央的棺室,扰坑内还有随意抛弃的人头骨和碎骨。 许宏认为,掘墓者似乎只是为了出气而随意毁尸, 这是一种明火执仗的报复行为[12]。 高江涛认为,陶寺文化毁墓者“一视同仁”地捣毁了陶寺文化从早期到晚期的大墓, 显然是对陶寺文化最高统治集团的仇恨和报复[13]。 任乃宏更进一步指出毁墓者可能是来自“石峁古城”的“共工氏”后人[14]。何驽从此说,认为陶寺文化报告中所提到的“特殊葬俗”,大部分是遭到捣毁的结果[15]。 这说明在史前文化中,对前人墓葬进行人为毁墓的情况是比较常见的。

由此,笔者认为,该墓葬中的特殊葬式为葬俗的说法,似存在着一些不合乎逻辑的地方。 笔者更倾向于认为该墓葬群中的特殊葬式是由人为毁墓所致。

二、仁胜村墓葬所见随葬品之内涵

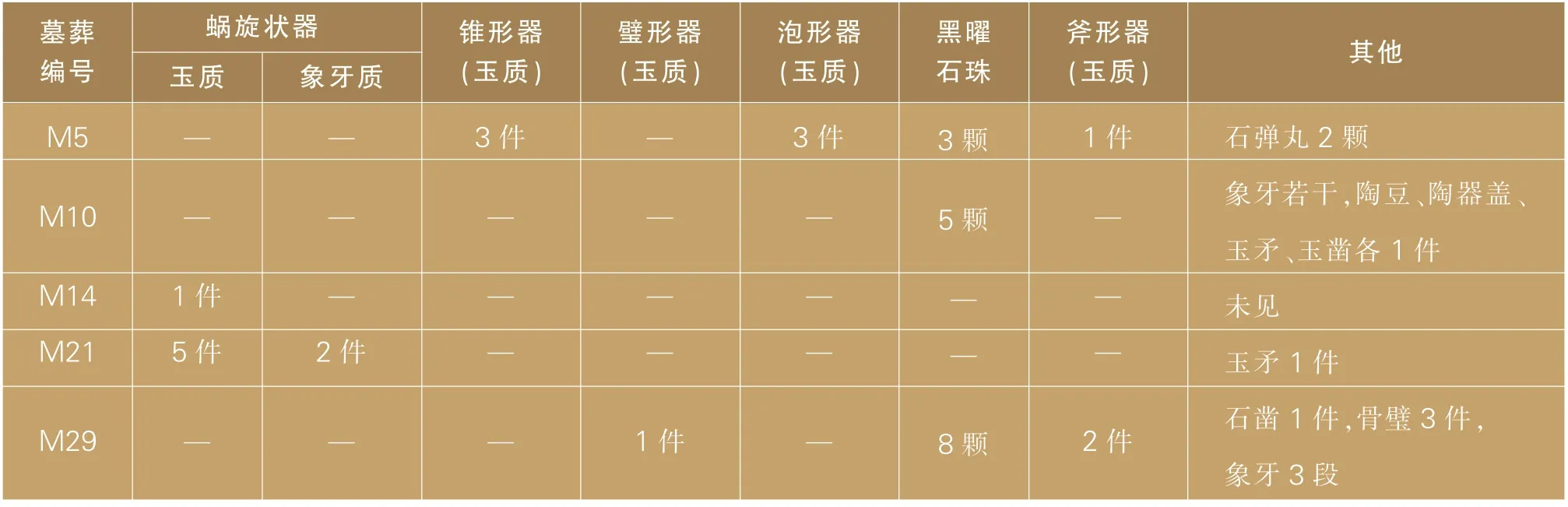

除了葬式特殊之外, 仁胜村墓地中所出土的随葬器物样式也非常特殊。 仁胜村墓地总计出土随葬品61 件,其中的蜗旋状器、泡形器、璧形器、锥形器、 黑曜石珠等器形均不见于同时代周边墓葬。 根据已披露的几座墓葬中的随葬品情况 (表1),笔者发现,当一座墓葬中发现了蜗旋状器时,该墓葬中便没有发现锥形器、璧形器或泡形器;当一座墓葬中发现了锥形器、璧形器或泡形器时,该墓葬中便没有发现蜗旋状器。 也就是说,蜗旋状器和锥形器、璧形器与泡形器不会同时出现。 由此,我们可将披露的这几座墓葬分为两组: 一组是墓中带有蜗旋状器, 没有锥形器、 璧形器和泡形器的;另一组是墓中带有锥形器、璧形器和泡形器,却不含蜗旋状器的。 肖先进、吴维羲认为,仁胜村墓地中的斧、凿当为礼仪化的工具;黑曜石珠、璧形器、 泡形器和锥形器是代表墓主人身份地位的瑞器;蜗旋状器可能具有通灵、事神的功用[16]。笔者对此观点表示赞同。 蜗旋状器所具有的宗教内涵,从该器物常发现于墓主人的头部附近这一点便可知,可能是想以此器物来引导墓主人的亡魂。 由此可见,带有蜗旋状器的一组墓葬,宗教色彩浓厚,墓中埋葬之人很可能与宗教、祭祀职业有关。另外,每当蜗旋状器出现时, 墓葬中也不会同时出现斧、凿等实用工具。这也说明了随葬蜗旋状器之人是不从事生产劳动的。 在M21 中,不仅出现了蜗旋状器,而且发现了一件玉矛(M21:6),白色,阔叶形,两面磨平,断面呈六边形,边刃较平,做工较为精致,可能是用作礼器。 结合M21 建造时间较早,处于墓地中心位置,笔者认为该墓葬可能是此墓地所埋葬家族中的早期族长、祭司之类的人物。 随葬蜗旋状器的墓葬都是这个大家族中从事宗教活动的成员。

表1 仁胜村墓地典型墓葬中随葬品的情况

而另一组不见蜗旋状器的墓葬, 其中包含有锥形器、璧形器与泡形器等,这些器物的宗教色彩不强,反映出墓主人应当是世俗之人,随葬这些物品的目的是彰显自己的财富和地位。 一些不随葬蜗旋状器的墓葬中,也发现了斧、凿等实用工具,说明墓主人是从事生产劳动的。 上述情况表明,在这个大家族中,起码能够分为两批人:一批是不从事生产劳动, 专职从事宗教、 祭祀活动的家族成员;另一部分是从事日常生产劳动的家庭成员,占家族成员的大多数。

此外,仁胜村墓地所出土的随葬品数量,在宝墩文化、三星堆文化墓葬中都居于前列。 宝墩文化的墓葬多无随葬品,至多有一些零碎的陶器、石器和骨器,且都是日常生活中使用的实用器,没有见到过如此丰厚的陪葬品。 这反映出宝墩文化时期的社会贫富差距还不是很大, 同时生产力也不够发达, 人们没有多余的生产力去浪费在制作随葬的明器上。 在其后的三星堆文化、十二桥文化中,带有随葬品的墓葬逐渐增多, 这反映出了古蜀社会从宝墩文化到三星堆文化,再到十二桥文化,是一个贫富差距逐渐加大、 社会阶级不断分化的过程。 仁胜村墓地作为一处宝墩文化向三星堆文化过渡时期的墓地, 对于研究从宝墩文化到三星堆文化社会组织的演进、 社会阶级的形成具有重要的参考意义。

三、仁胜村墓地为大家族之家族墓地

针对仁胜村墓地的性质为何, 目前比较流行的猜想是仁胜村墓葬群为当时巫祝之类人物的墓地。 持此观点的施劲松[4]、于孟洲等[5]认为,仁胜村的墓葬,之所以会采取如此与众不同的葬俗,可能与墓主人的身份有关, 墓主人可能是掌控特殊宗教礼仪、拥有较高地位的人物。 这个猜想有一定道理。 因为仁胜村墓葬中的随葬品数量较多,种类丰富,制作也比较精美,而其他同时期的墓葬很少有随葬品,或者只随葬数件陶器。但笔者以为,仁胜村墓葬墓主人在生前拥有较高的财力和社会地位是肯定的。 笔者在前文已经提到,该墓地中所葬之人可分为两类:一类是随葬蜗旋状器、宗教色彩浓厚的,这类人可能确为巫祝。 而另外大部分人的随葬品中是没有任何带有宗教内涵的器物的。因此说整个墓地都为巫祝墓地的话,则稍显证据不足。此外,黄尚明指出, 仁胜村墓葬群朝向基本为西北-东南向,排列有序,基本无打破关系,说明当时有人专司墓地,可能属于聚族而葬的族坟墓[17]。 如果仁胜村墓地用于专门埋葬巫祝的话,除非当时城中有一整个家族全部是以宗教、祭祀为主业,否则不太可能会出现巫师等神职人员“聚族而葬”。

除了仁胜村墓地之外,宝墩文化晚期至三星堆文化时期的其他古遗址中也出现了与之类似的墓地。 成都市西郊化成村遗址发现土坑墓16 座。这些墓葬分布密集规整,方向大体一致,均呈不甚规则的长方形,墓坑开挖均较深,均无随葬器物。发掘者认为应是一处统一规划的墓地[9]。 成都市南郊十街坊的宝墩文化遗址中也发现了类似的墓地。19座墓葬均为竖穴土坑墓,除M17、M19 以外,其余墓葬排列有序,分北、中、南三排排列,墓坑均为西北-东南向,头朝西北。其中墓主人既有成人,也有儿童。发掘者认为此处“是一个规划较好的公共墓地”[7]。由此可见, 宝墩文化时期比较盛行这种统一规划墓地、聚族而葬的丧葬方式。 仁胜村墓地除了葬式特殊、随葬品较丰富以外,基本的墓葬特征还是和古蜀地区的传统墓葬一致的。 基于以上证据,笔者更倾向于仁胜村墓地是三星堆遗址一期至二期之间城址中某个比较富有的大家族的墓地。

四、结语

通过本文论述,笔者以为,仁胜村墓地中所见特殊葬式既不见于同时期其他墓葬, 也不见于前后时段文化的墓葬。 并且其随葬品多寡分布与墓葬等级显然不对应。 若要说成是葬俗,是比较有疑问的。 笔者更倾向于仁胜村墓地的特殊葬式是人为毁墓所致。 墓葬中所见的蜗旋状器、泡形器、璧形器、锥形器、黑曜石珠等随葬器物表明,墓主人分为两类,一类是家族中的神职人员,另一类是家族中从事生产的普通成员。 墓地中随葬品的出现也证实了当时贫富分化正在加大,阶级正在形成。仁胜村墓葬群是三星堆遗址一期至二期间某个财力比较雄厚的大家族的族坟地。