清黄饮对HBV相关慢加急性肝衰竭阳黄患者的疗效及预后研究*

2022-03-06黄人鹤闫雪华陈小勇

黄人鹤 谢 青 闫雪华 陈小勇

(甘肃省兰州市第二人民医院,甘肃 兰州 730046)

日本学者Ohnishi等[1]在1995年提出慢加急性肝衰竭(ACLF)命名。2006年,我国制订的《肝衰竭诊疗指南》中首次提出ACLF定义和诊断标准[2],于2012年和2018年更新该指南,将肝衰竭分为急性肝衰竭、亚急性肝衰竭、慢加急性(亚急性)肝衰竭和慢性肝衰竭4种临床类型[3-4]。在我国肝衰竭的发病中以乙型肝炎相关慢加急性肝衰竭(HBV-ACLF)最为常见,占80%~90%。近年来我国对中医药诊治肝衰竭及重型肝炎方面的研究明显增多,发现中西医结合治疗能较好地改善患者临床症状,促进肝功能恢复,以提高生存率。笔者所在医院自拟方“清黄饮”在治疗肝功能衰竭的临床工作中已应用10余年,取得了良好的治疗效果。本研究采用随机对照临床研究方法,选取兰州市第二人民医院肝病科收治的HBV-ACLF阳黄住院患者40例,予以清黄饮合并西医综合治疗,观察其与单用西医综合治疗的疗效差异。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 1)诊断标准:西医参考《肝衰竭诊治指南》[5]中关于ACLF的诊断标准。中医参考《慢加急性肝衰竭中医内科临床诊疗指南》[6]中关于湿热蕴结证的诊断标准。2)纳入标准:符合HBV-ACLF的诊断标准;辨证为阳黄;年龄18~65岁;自愿参加并签署知情同意书;经兰州市第二人民医院伦理委员会审核。3)排除标准:其他嗜肝病毒感染、酒精性、药物性、自身免疫性、代谢性疾病等导致的肝衰竭者;急性、亚急性、慢性肝衰竭者;合并有脑水肿、严重感染、消化道大出血等致死性并发症的晚期者;合并结石、肿瘤等肝外梗阻性黄疸者;妊娠或哺乳期妇女;未列入本排除标准,但研究者认为不宜入组的其他异常情况者。

1.2 临床资料 选取2019年3月至2021年3月本院肝病科收治的HBV-ACLF阳黄患者80例,采用随机数字表法分为对照组与治疗组各40例。对照组男性27例,女性13例;平均年龄(46.50±11.20)岁。治疗组男性23例,女性17例;平均年龄(47.80±13.40)岁。两组性别、年龄、血常规、肝肾功、凝血功能及电解质等资料比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。

1.3 治疗方法 1)对照组予西医常规综合治疗方案[4]。一般支持治疗如卧床休息,持续病情监护;高碳低脂软食、适当蛋白饮食;积极纠正低蛋白血症,必要时补充凝血因子;纠正水/电解质及酸碱平衡紊乱等。病因学治疗予恩替卡韦、替诺福韦抗病毒治疗;抗感染治疗;免疫调节治疗;人工肝治疗;肝移植;其他治疗如保肝及微生态调节治疗等。2)治疗组在对照组基础上加用自拟方清黄饮:茵陈30 g,赤芍120 g,丹参30 g,金钱草 30 g,板蓝根 30 g,栀子 30 g,黄芩 15 g,柴胡15 g,茯苓15 g,车前子30 g(包煎),大黄15 g(后下),甘草6 g。临床根据病情加减,湿浊较甚者加石菖蒲10 g,附子6~10 g;有阴虚表现者,加生地黄20 g,麦冬15 g;皮肤瘙痒者,加地肤子15 g;严重腹胀者,加枳壳10 g,莱菔子30 g;有出血倾向者,加茜草15 g,白茅根15 g;恶心呕吐者,加陈皮15 g,竹茹15 g;方中赤芍用量较大,若服用后出现恶心等消化道症状,可减小用量至60~80 g。水煎服,每日1剂,分早晚2次温服,服药时间一般在早餐和晚餐后2 h。两组治疗时间均为8周。

1.4 观察指标 治疗期间密切观察患者临床症状,记录治疗前后中医症状积分,参照《中药新药临床研究知道原则》制订症状评分表[7];临床检测项目主要为血常规、肝功能和凝血,比较治疗前后变化。

1.5 疗效标准 参考《肝衰竭诊治指南》[5]中疗效判定标准及胆红素消退判定标准。

1.6 统计学处理 应用SPSS20.0统计软件。计量资料以()表示,采用t检验。计数资料以(%)表示,采用χ2检验。等级资料采用秩和检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

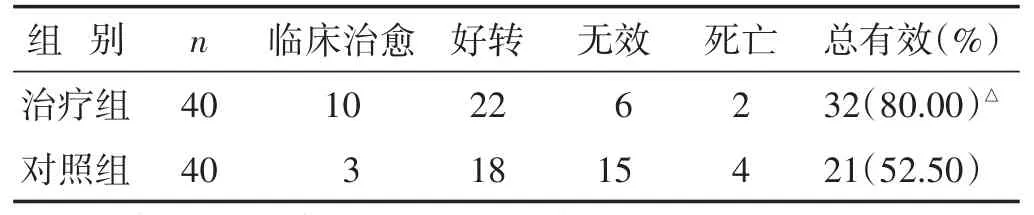

2.1 两组临床疗效比较 见表1。治疗组总有效率高于对照组(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较(n)

2.2 两组胆红素消退疗效比较 见表2。治疗组胆红素消退总有效率明显高于对照组(P<0.05)。

表2 两组胆红素消退疗效比较(n)

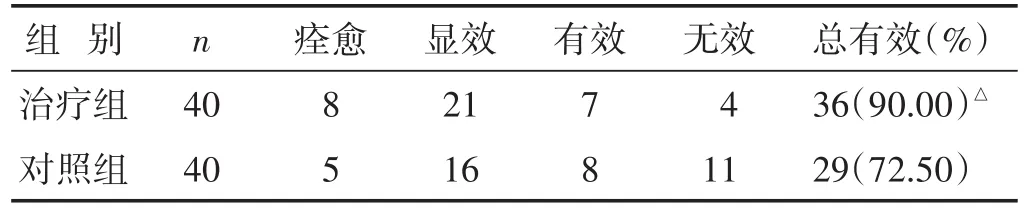

2.3 两组治疗前后中医临床症状评分比较 见表3。两组治疗后中医临床症状评分与治疗前比较均降低,且治疗组同期均低于对照组(均P<0.05)。

表3 两组治疗前后中医临床症状评分比较(分,±s)

表3 两组治疗前后中医临床症状评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后同期比较,△P<0.05。下同。

组 别 时间 身目发黄 乏力 腹胀治疗前第2周第4周第8周治疗前第2周第4周第8周治疗组(n=40)对照组(n=40)3.96±2.23 3.44±2.08 2.13±1.79*1.14±1.41*△3.93±2.22 3.78±2.02 2.73±1.85*2.02±1.48*3.74±1.53 3.02±1.61 2.32±1.70*1.23±0.99*△3.65±1.54 3.53±1.52 3.09±1.78 2.12±1.02*2.99±1.64 2.30±1.52 1.45±1.19*△0.87±0.50*△3.08±1.69 2.83±1.55 2.08±1.19*1.72±0.51*

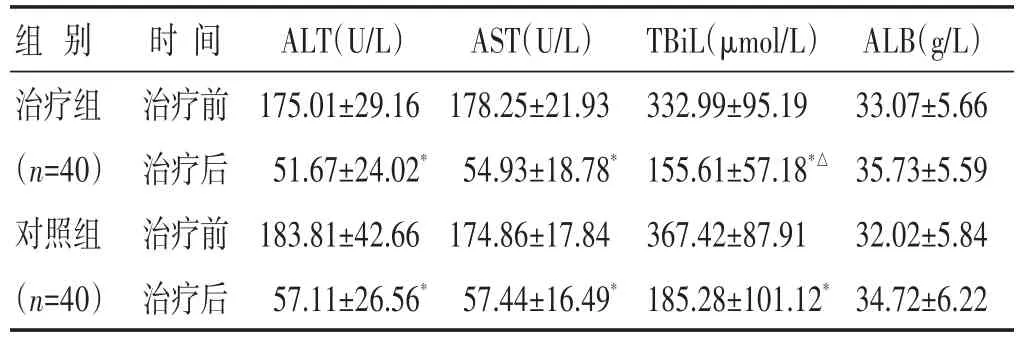

2.4 两组治疗前后肝功能指标比较 见表4。两组治疗后ALT、AST、TBiL水平均较治疗前下降(均P<0.05);且治疗组TBiL水平低于对照组(均P<0.05)。两组ALB治疗前后变化不大(P>0.05)。

表4 两组治疗前后肝功能指标比较(±s)

表4 两组治疗前后肝功能指标比较(±s)

组别治疗组(n=40)对照组(n=40)时间治疗前治疗后治疗前治疗后ALT(U/L)175.01±29.16 51.67±24.02*183.81±42.66 57.11±26.56*AST(U/L)178.25±21.93 54.93±18.78*174.86±17.84 57.44±16.49*TBiL(μmol/L)332.99±95.19 155.61±57.18*△367.42±87.91 185.28±101.12*ALB(g/L)33.07±5.66 35.73±5.59 32.02±5.84 34.72±6.22

2.5 两组治疗前后凝血水平比较 见表5。两组治疗后PTA水平较治疗前下降(P<0.05),两组比较则差别不大(P>0.05)。

表5 两组治疗前后凝血水平比较(±s)

表5 两组治疗前后凝血水平比较(±s)

组别治疗组(n=40)对照组(n=40)时间治疗前治疗后治疗前治疗后PT(s)19.99±3.23 16.15±3.29 20.05±3.54 15.87±3.82 PTA(%)33.88±4.05 48.44±4.43*34.29±4.85 47.83±5.67*

3 讨 论

HBV-ACLF是临床的危急重症之一,病情重,病死率高,西医治疗主要以内科综合治疗为主,缺乏特效药物,又因人工肝血浆紧缺、肝移植费用昂贵等缺陷,限制了上述治疗的开展,故探索中西医结合治疗提高临床疗效是迫切需要的。ACLF当属中医学“瘟黄”“肝瘟”“急黄”等范畴,蕴含了其中医的临床特征,外感、危重和快速增高的黄疸,还提示其原发病变和急性病因[8]。近年来,中医界认为ACLF的病因多为“湿、热、毒”,病机为本虚标实,本虚主要以气、血、阴、阳虚为主,标实多以湿热、热毒、血瘀为主;病位在肝、胆、脾、胃、肾;从而形成了清热利湿化瘀法、解毒凉血化瘀法及扶正补虚法等论治法则。在临床中我们发现肝衰竭中医证型演变过程一般为阳黄到阴阳黄最终至阴黄。各家学者研究证实[9],ACLF初期多以阳黄证为主,病情来势凶猛。现代医学认为此时机体的免疫功能亢进,肝细胞炎症反应较重,而截断“过度炎症反应”,成为此期治疗的重中之重,因此早期重用清热利湿、凉血化瘀解毒方药对降低肝衰竭死亡率有重要作用。大量研究[10]总结表明此类中药及其复方有抑制肝细胞凋亡、减少肝细胞损伤、促进肝细胞再生、减轻肝细胞炎症、改善凝血功能、调节肠道菌群等作用机制。王国栋等基于数据挖掘的阴阳黄用药规律研究发现,阳黄证以清热利湿解毒、凉血化瘀为主,核心用药为茵陈蒿、赤芍、丹参、甘草等[11]。马子华等通过对名老中医治疗阴阳黄的用药规律进行数据挖掘,结果发现在治疗阳黄的药物中,茵陈蒿、栀子、木香关联程度较强,核心用药有大黄、茵陈蒿、栀子、茯苓、白术、泽泻、甘草等[12]。廖永强等研究表明赤芍可通过抗凝、抗血栓作用以减轻肝脏内皮细胞损伤、改善血液循环、促进肝细胞修复[13]。韦新等研究发现大黄、赤芍可以诱导血清NO的表达,促进肝细胞再生,达到治疗肝衰竭的目的[14]。朱琥等研究发现丹参能降低肝衰竭大鼠ALT、AST及TBiL水平,并能促进肝细胞增殖及再生[15]。丹参的有效成分丹酚酮能通过抑制NF-κB信号通路、MAPK炎症信号通路及肝细胞凋亡达到对肝衰竭的治疗作用[16]。而这与我们清黄饮用药宗旨不谋而合。

本研究中所用清黄饮为本院长期临床实践中用于治疗ACLF的优选处方,它以茵陈蒿汤为基方,取其清热制湿退黄之效。方中赤芍、茵陈蒿、丹参共为君药;赤芍苦寒清热,直入血分,凉血化瘀解毒,有消除内毒素、抗氧化损伤及抗炎症反应的作用;茵陈味苦微寒,具有利胆退黄、保肝、抗病原微生物、免疫调节等作用,是退黄的关键药物之一;肝体阴而用阳,主藏血,肝血以活为要,而在阳黄期,湿热毒瘀互结,肝体失柔,肝血不活,主用丹参,活血柔肝。大黄通腑泄热亦除腹满;少阳经循行于胸胁之间,气不得疏泄而胸胁苦满,柴胡为少阳经之发散药,入肝胆经,能助肝用,散少阳经之邪;黄芩清在里之热;金钱草、板蓝根清热解毒,六药共为臣药助凉血活血散瘀之效。栀子、车前子通利小便,祛三焦热,祛湿下行共为佐药,助利小便以治黄,使邪热从小便而出。甘草缓急止痛、调和方中诸药为使药。全方共奏清热利湿、活血化瘀之功,正中慢加急性肝衰竭阳黄病机之本。

本研究结果示,治疗组临床总有效率为80.00%,高于对照组的52.50%;治疗组胆红素消退总有效率为90.00%,亦高于对照组的72.5%,提示西医内科治疗联合清黄饮能提高HBV-ACLF治疗疗效。治疗组身目发黄、乏力及腹胀改善评分均小于对照组,表明联合用药能加快改善患者症状及体征,起到协同增效作用。本研究中,两组治疗后的TBiL、ALT、AST、PT、PTA等指标较治疗前均有明显改善,提示两组治疗方案均能促进肝功能恢复,且治疗组的TBiL降低程度明显优于对照组。

综上所述,加用“清黄饮”的中西医结合治疗方案对HBV-ACLF阳黄患者短期缓解临床症状,消退黄疸有明显促进作用,能改善肝功能及凝血功能,提高临床疗效。