浅谈中学数学教材习题配置的若干问题

2022-03-04黄一川

摘 要:学习数学知识离不开数学习题的练习,一本好的数学教材也必须配置高质量的数学习题。在教育制度发生重大变革的今天,数学教材习题配置问题仍旧是编写数学教材的重中之重。文章从习题的定义、习题的功能、习题的分类等多方面来阐述习题配置中的诸多问题,最后总结出习题配置的若干原则和方法。

关键词:初中数学;教材习题;配置原则;配置方法

中图分类号:G42 文献标识码:A 文章编号:2095-9192(2022)03-0091-03

引 言

加强解题训练是数学教学的重要任务。在日常教学中我们不难发现,一本优秀的数学教材,不仅要有准确的定理和概念叙述,还应有用于检测教学成果的习题。数学习题是数学教材中不可或缺的组成部分。毫不夸张地说,教师对课后习题的选择直接关系到课堂教学质量。

一、配置数学教材习题问题的提出

数学是目前基础教育学科中十分重要的学科之一,在新课程改革下的数学教学活动中,解题是衡量学生数学学习水平的最基本的检验方法。戴再平在《数学习题理论》中说道:“数学教育活动中,‘解题’是最基本的活动形式。无论是学生的数学概念的形成、数学命题的掌握、数学方法和技巧的获得,还是学生智力的培养和发展,都必须通过‘解题’来实现。同时,‘解题’也是评价学生的知识发展水平的主要手段。”[1]在传统教育观念中,解题就意味着解答习题,而在当今AI赋能高质量精选习题的情况下,每年数学教材中的习题设置都在发生变化。

习题是中学数学课本的重要组成部分。习题配备得好不好,直接影响到学生学习质量的高低。许多优秀中学教师的教学质量之所以高,一部分原因是习题选择和处理得恰当。教师在日常教学中不难发现,数学习题不仅仅是模拟性的习题,也有一些来自我们生产生活中的各种实际问题。学生在思考和解答这些问题时,也必然会促进自身数学思维能力的发展。

一本优秀的数学教材,不但要有准确的定理和概念,而且要配置高质量的课后习题。素质教育背景下,教师在日常教学中,不再一味地追求难题、偏题,而是立足教材本身,充分发挥教材习题的作用,进而提高课堂教学的效率与质量。数学习题的定义、功能、分类、选择、配置方法、配置原则是如何相互联系、相互影响的,决定着数学教材习题配置今后的发展方向。综上所述,笔者结合日常教学中的反思,对中学数学教材习题配置问题进行了探讨。

二、数学教材习题配置的特性

什么是数学习题?“习题”一词在《现代汉语词典(第7版)》中的解释是:“教学上供练习用的题目。”词典上的解释已经很好地说明了习题的作用,也让我们从侧面认识到习题对日常教学的重要性。数学习题是考查学生逻辑推理、数学计算、数学说理能力的题目,数学习题包含在习题范围内,因此习题所具有的特性它同样具有。

(一)数学习题的分类

按照题目所考查的内容,数学习题可以分为封闭题、综合题与发散题三种类型。封闭题是具有确定且唯一答案的习题,主要由选择题、填空题等组成,这类习题的特点是答案固定不变,用来考查学生对某些固定的数学知识点的掌握情况。综合题是考查知识比较全面的习题,如果一道习题涉及的知识点超出了某个单元或学科,那么这道习题就具有了综合题的特点。发散题是答案不唯一或条件不充分的习题,一般没有固定答案,可以让学生自己拓展,去寻求不唯一的答案,这类题目最大的特点在于能帮助学生提高举一反三的能力。

按功能数学习题分为课本例题、课后习题、模拟题、考试真題等。课本例题是对新知识定理、概念的实践和示范,强调培养学生学以致用的能力。课后习题是对课堂所学知识的熟悉和巩固。模拟题和考试真题用于检验学生数学学习水平,一般此类题目具有技巧性和典型性的特点,能筛选出不同水平的学生,同时让数学教师发现学生存在的问题。

(二)数学习题的功能

1.学习定理

通过数学习题,学生能系统地掌握数学定理,并熟练地运用数学定理解题,从而形成数学思维,提炼解题方法。

2.发散智力

通过数学习题的训练,学生的智力水平会得到提高,对数学基本知识和基本技能的运用能力会得到培养,同时学生的数学思维能力、解题能力也会得到提高。

3.评价成绩

学业成绩的检查与评定是整个教学过程的有机组成部分。在现行教育体制下,学生的成绩与规定时间内解题的数量和正确率息息相关,考评内容为基础知识掌握、识图水平、计算能力、说理表达等;而数学教学的考评主要侧重于计算能力和说理表达。

三、数学教材习题配置的原则

数学教材习题不应盲目进行配置,应遵循如下原则。

(一)目标性原则

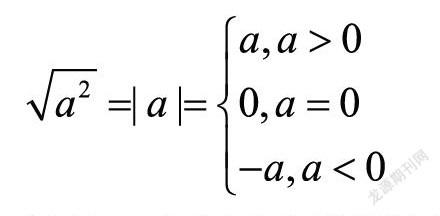

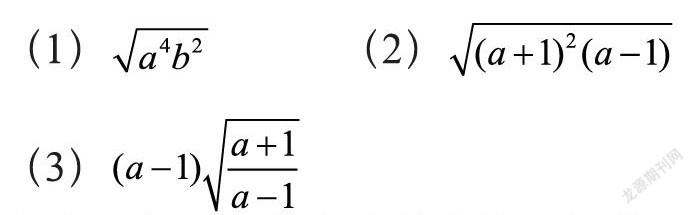

在编写不同教学阶段的教材过程中,编者需要按照新课程标准和新的考试标准来精选习题,所配置的数学习题要具有明确的目标,避免盲目性,避免在同一层面上机械地重复。只有这样,才能达到预期的效果,起到锻炼和提高学生解题能力和学习能力的作用。例如,“二次根式”是初中数学对学生数域扩容的一项重要教学内容,而对二次根式的化简计算,学生应该都能记住下面的计算公式:

但是,在解决问题的过程中,学生对公式使用过程中符号的判定会出现些许问题。这就要求我们设置的习题更有目的性。比如,教师可以设置如下习题。

化简并讨论各题目中a、b的范围。

(1) (2)

(3)

上述几个题目的难度是由浅入深的,这方面会在后面的循序渐进原则里再讲,每个题目都是针对公式中符号判断加以练习,从单个字母替换到整体思想的运用,目的在于提高学生在二次根式化简计算过程中符号判断的能力。

(二)指向性原则

教育教学需要因材施教,数学习题配置更要立足学生实际,具有指向性。习题配置应遵循精准分层,如果课后习题太简单,全部学生都可以轻松解决,就无法体现学生的个体差异,无法让部分学生获得成就感;课后习题太难同样也不可取,会使基础较差的学生产生畏难情绪,而基础较好的学生也容易忽视对基础知识和基本技能技巧的掌握,所以,我们强调难易适当。

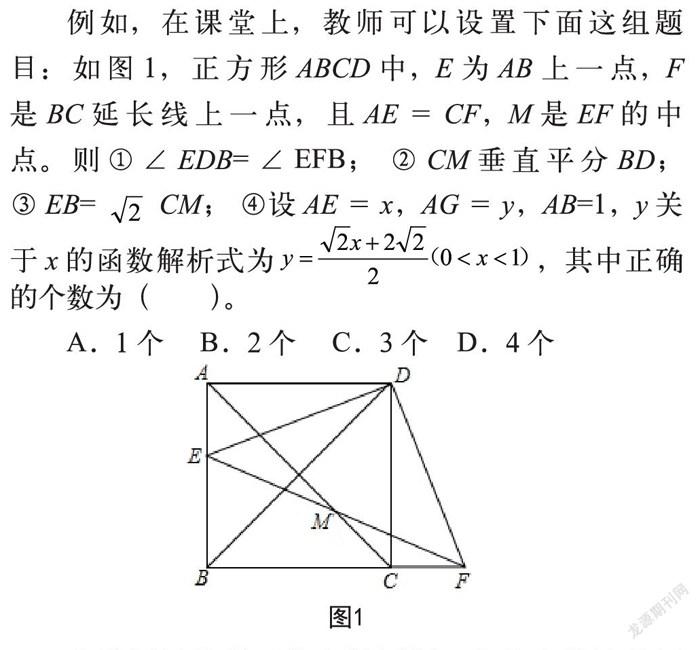

例如,在课堂上,教师可以设置下面这组题目:如图1,正方形ABCD中,E为AB上一点,F是BC延长线上一点,且AE=CF,M是EF的中点。则①∠EDB=∠EFB; ②CM垂直平分BD; ③EB=CM; ④设AE=x,AG=y,AB=1,y关于x的函数解析式为,其中正确的个数为( )。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

这道题目体现了指向性原则,它是多结论的证明,每个结论的证明都需要用到题干里相同的条件,学生要自己判断调用哪个条件,但彼此之间又可以是递进的证明,前面的结论可以被用作后面结论证明的条件,学生可以根据自己的能力从结论①开始不断挑战,直到完成全部证明。

(三)循序渐进原则

数学不同于其他学科,中学阶段所学的数学知识就如“搭梯子”,前面的知识掌握不牢固,就好比底层的梯子没搭牢,无法越爬越高,势必会影响到后面知识的学习。因此,习题配置要始终把握循序渐进的原则,使知识点之间紧密联系,串联成线。例如,在教学“绝对值”时,教师可选用下列习题供学生练习。

①|2|-|-2|=___________

②若a=2.21,b=-4.79,則|a|+|b|=___________

③若|a|=7,则a=___________

④若a<0,则|a|=__________

⑤绝对值小于5的非正整数是___________

⑥已知|a|=5,|b|=4,求a+b的值

以上6个题按知识产生的过程,难度由浅入深。前3题可以在教学过程中让全部学生完成;第④⑤题可以只让部分学生在前3题的基础上完成;最后一题则是灵活度非常高的题目,可让学生进行分类讨论,让完成全部前5题的学生完成。这样循序渐进地提升习题难度,能让学生对绝对值的理解达到一定的高度。

(四)可操作性原则

回顾近几年的中高考数学试题,我们不难发现,与生活实际相关的数学真题呈逐年增长的趋势。这类题目不仅符合教学课程标准的要求,还充分体现了可操作性原则。这类数学题把我们的日常生活和新闻焦点结合在一起,有一定的综合性,有利于提高学生从生活中发现数学问题、解决数学问题的能力。因此,我们在数学教材习题配置中更应注重可操作性原则,将数学知识与日常生活联系起来,在解题中培养学生的数学学习能力,激发学生的学习兴趣、灵感、想象力。

例如,在教学“利用相似三角形测高”时,教师可设置实验性操作习题:在学校操场上选择合适的方法测量国旗杆的高度,并录制成小视频。

这样的习题设置能打破多年沿用的数学习题形式,使数学课从讲理论变成有趣的动手实操活动。这节课的内容本来就是学习3种利用三角形相似性测高的方法,学习之余配以这样的习题让学生走出教室,自己去获得解题需要的数据,自己寻找解题方法,自己建立数学模型图,能显著提高学生的学习能力。

(五)发展性原则

根据因材施教的教学原则,对于知识理解能力较强的学生,教师应主动为其创造发挥才能的机会和条件,使他们的数学学习能力得到充分发展,这与素质教育的要求是完全一致的。例如,在教学“等腰三角形”相关知识时,教师可以设置如下问题:

等腰三角形两腰上的高线相等吗?角平分线呢?中线呢?

几何图形应按照定义、性质定理、判定方法的顺序来学习,而几何题目也意在让学生用所学的定义、公理、定理来完成证明。上题在此基础上给学生提供了发展空间,证明高线相等不仅可以应用三角形全等知识,还可以用面积相等来证明,这样不仅用到了等腰三角形的性质,还发展了学生的思维能力。

四、数学教材习题配置的方法

中学数学教学内容不是孤立的客观存在,其内容既有独立性与特殊性,也有相互之间的关联性与普遍性。数学教学内容是一个复杂连贯且有规则的体系,而数学习题的配置必须是在难度上由浅入深,符合知识规律的。在日常教学中,教师必须先以书本习题为基础,由易到难,高质量地配置数学习题。一是由个性到共性,将数学知识同类型中个性与共性关系部分恰当结合,透过个性问题探索共性问题,通过对每道习题的分析,提炼同类型问题的解决方式,从而提升每道习题的思考价值;二是由一法到多法,充分结合教材所学内容,通过不同思维途径,利用正向逆向、具体抽象等多种解题方法,用数学语言启迪学生的发散性思维,让学生在获取知识的同时培养辩证思维能力;三是从一般到特殊,将数学解题中蕴含的发散思维发掘出来,可以设置一般方法难解、特殊方法易解的习题。

结 语

美国数学家克莱因曾说:“数学是一种理性的精神,使人类的思维得以运用到最完善的程度。”中学数学教学大纲也明确指出:“发展思维能力是培养能力的核心”“要重视学生在获取和运用知识过程中发展思维能力”。在中学教材习题配置已经日趋完善的今天,我们在实际教学过程中仍会发现,教材习题作为数学教学中不可或缺的一部分,其配置还不能完全满足不同学习水平的学生,还有值得商榷的地方。因此,持续研究教材习题配置问题,是每位一线教师不可忽视的责任。

[参考文献]

戴再平.数学习题理论[M].上海:上海教育出版社,1991.

作者简介:黄一川(1987.7-),男,河南洛阳人,任教于深圳福田外国语学校,中教一级,本科学历。