右冠窦起源室性心律失常的电生理特征和导管消融

2022-03-03刘瑞雪杨桂棠梁明孙鸣宇金志清丁建张萍韩雅玲王祖禄

刘瑞雪 杨桂棠 梁明 孙鸣宇 金志清 丁建 张萍 韩雅玲 王祖禄

特发性室性心律失常(VAs)多起源于心室流出道,其中右室流出道(RVOT)起源的VAs比例高,导管消融技术较成熟。随着心血管影像学、电生理标测和导管消融技术的提高,经左室流出道(LVOT)成功消融VAs占整体流出道起源的VAs的比例明显提高。LVOT 起源的VAs主要位于主动脉窦(AS),而AS 又分为左冠窦(LCC)、右冠窦(RCC)和无冠窦(NCC)。ASVAs多见于LCC,RCC-VAs相对较少,RCC 邻近RVOT 间隔侧,两者的电生理特征较为相似,但仍存在很多细微差异,笔者以RVOT 偏间隔VAs作对比,就RCC-VAs的体表心电图及电生理特征进行研究。

1 资料与方法

1.1 病例资料 选取了2014年1月至2019年12月连续38例于北部战区总医院心血管内科行射频导管消融成功的RCC-VAs患者(RCC 组),按照时间分层随机化分组方法选取38例RVOT 间隔起源VAs(RVOT 组)患者进行对比。其中RCC 组男性16例,女性22例,年龄[48±26(22~74)]岁,RVOT 组男性11 例,女性27 例,年龄[47±28(19~75)]岁。这些患者症状均表现为反复心悸、胸闷伴气短,抗心律失常药物治疗无效,24 h 动态心电图提示室性早搏总数大于1万次,术前停用抗心律失常药物均大于5个半衰期,窦性心律(简称窦律)下体表心电图大致正常。所有患者术前检查胸部X线、心电图及心脏超声,部分患者经冠状动脉造影检查均无明显器质性心脏病证据。

1.2 体表心电图 胸前导联R/S移行以及移行区指数定义 当胸前导联R 波与S波比值为0.9~1.1时,则为R/S移行区;移行区所在的导联数即为移行区积分,如R/S移行导联为V3导联,则积分为3分,如在V3~V4导联之间,则为3.5分;VAs移行区积分减去窦律移行区积分为移行区指数,若移行区指数>0,则VAs R/S移行晚于窦律R/S移行,移行区指数<0,VAs时R/S移行早于窦律[1]。

1.3 心内电生理检查及射频消融 常规穿刺颈内静脉和股静脉,放置冠状静脉窦标测导管和/或4极标测导管至His 束,部分患者仅送入射频消融(ABL)导管,术中VAs较少者,静脉滴注异丙肾上腺素或心室起搏递增刺激进行诱发,在三维电解剖标测系统(CARTO 3)指导下,结合X 线(于RVOT标测时,左前斜45°,ABL导管贴近脊柱判断靶点位于间隔部[2]),心内电图共同确定靶点位置。RCCVAs均于RVOT 偏间隔处先进行标测,未标测到理想靶点或者试放电消融无效时,再行逆行主动脉途径或穿刺房间隔途径(绝大多数为主动脉途径消融失败后)于LVOT 进行标测,激动标测以在腔内心电图上标测到ABL导管双极标测V 波提前体表心电图QRS波起点至少20 ms以上,结合单极标测形态选择可能的消融靶点,然后通过ABL电极进行起搏标测,比较其十二导联体表心电图QRS波形态与VAs发作时体表心电图形态是否相同或相似[3]。消融前所有患者均行冠状动脉造影或经盐水灌注消融导管在待消融靶点处造影,明确消融点与冠状动脉关系,距离至少0.5~1.0 cm 以上者,方可进行消融,消融过程中及结束后严密监测消融导管位置及体表心电图ST-T 段变化,一旦发现导管移位或者体表心电图ST-T 段改变,立即停止放电。必要时术后再次行冠状动脉造影检查,观察右冠脉口有无痉挛或者损伤。消融时RVOT 常规采用温控法放电(55~60 ℃,能量25~40 W),而LVOT 常规应用盐水灌注模式放电(43~45 ℃,能量25~35 W,盐水灌注速度17~30 ml/min),如果放电10 s内见较多自律性心律或室早明显减少或者消失,则巩固放电至90~120 s,否则应终止放电并调整导管位置。消融成功终点为消融有效后开始及20 min后,给予原来诱发条件及静脉滴注异丙肾上腺素后,不能诱发与消融前形态一致的VAs,则考虑手术即刻成功。

1.4 观察比较内容 观察比较体表心电图Ⅰ导联形态;Ⅱ、Ⅲ、aVF导联振幅;V1导联的形态及其R波所占QRS波的振幅及时程;胸前导联R/S移行、移行区指数在两组中差异。观察RCC-VAs消融途径、RCC-VAs于RVOT 处激动标测特点、于RVOT 处消融前后体表心电图变化、RCC靶点特征,与最早激动部位是否一致等。

1.5 统计学处理 采用SPSS 23.0版本软件处理数据。正态分布计量资料以±s表示,组间比较采用独立样本t检验。偏态分布计量资料以中位数(P25,P75)表示,组间比较采用Wilcoxon秩和检验。计数资料以例数和百分率(%)表示。以P<0.05为差异有显著性。

2 结果

2.1 心电图特征 所有患者窦律下体表QRS波时限均<120 ms,无明显束支阻滞图形,RCC 组与RVOT 组VAs 体表QRS 波时限无统计学差异[(139±32)ms vs(136±29)ms,P>0.05]。RCC

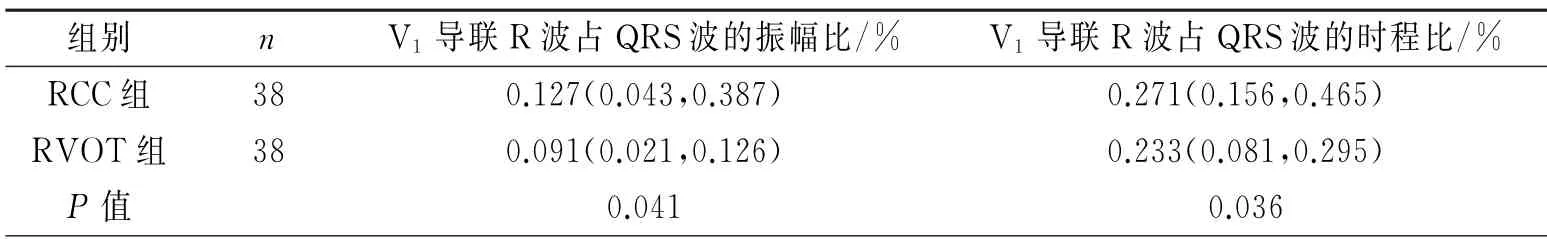

组胸前导联R/S移行相对较早,大部分移行在V3导联(图1d、e),共24 例,占63%;移行于V2及V2导联以前(图1a~c)者共10例,占26%;仍有4例移行于V4导联(图1 f),占11%;尚未发现胸前导联移行于V5导联及其以后。而RVOT组胸前导联仅有1 例移行于V3导联之前,大部分移行于V3及V3导联以后。RCC 组移行区指数大部分≤0,仅有1 例>0,RVOT 组大部分≥0,存在5例<0,RCC-VAs胸前导联R/S移行一般早于或等于窦律,RVOT 组相反。RCC 组V1导联R 波振幅和时程占整个QRS波振幅及时程百分比均大于RVOT 间隔组(表1)。两组下壁导联即Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联均表现为高振幅R 波,Ⅱ导联振幅,RCC 组明显高于RVOT 间隔组,而Ⅲ、a VF导联振幅两组无明显统计学差异(表2)。除此之外,RCC组Ⅰ导联以正向波(呈R 型、r型或M 型)为主,共30例,占79%;而RVOT 组Ⅰ导联以正向波为主者仅10例,占26%,大部分表现为低平或负向波为主图形。13例RCC 组(尤其为左右窦之间)在V1导联起始部可见小顿挫(图1箭头所示),占34%。而RVOT 组无此特点。

图1 RCC-VAs十二导联心电图QRS波形态

表1 RCC组与RVOT 组胸前导联心电图比较

表2 RCC组与RVOT 组心电图下壁导联振幅比较/m V

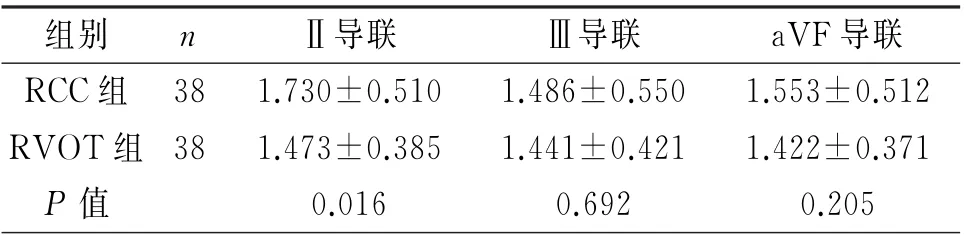

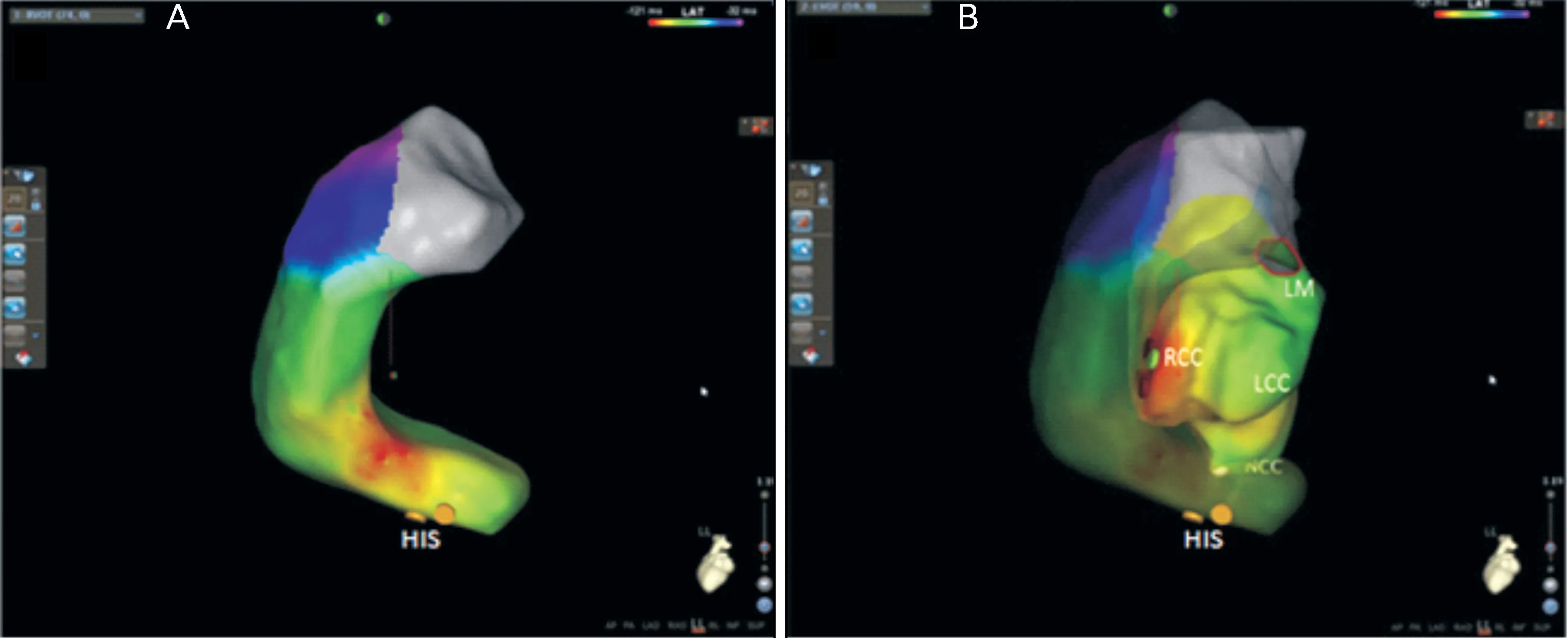

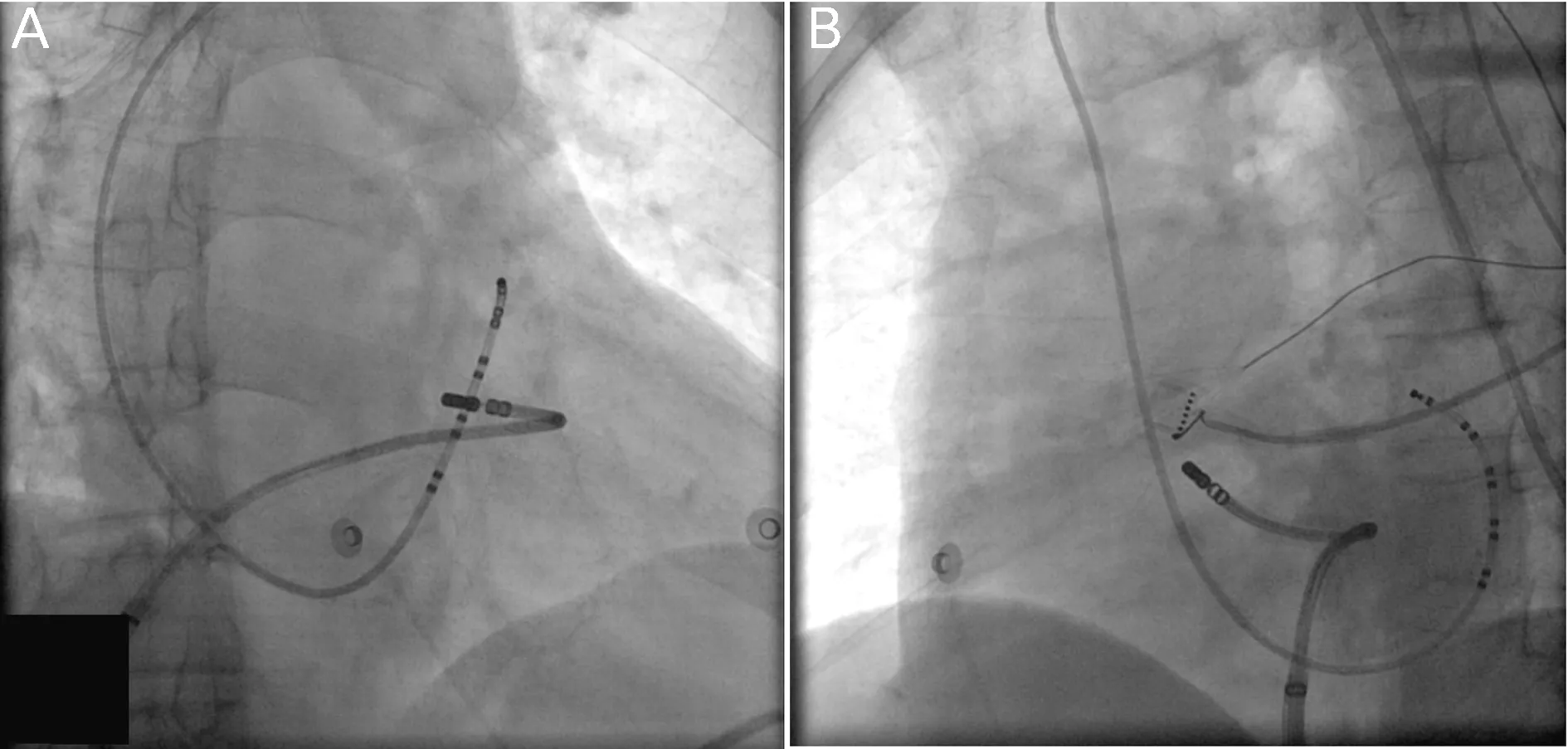

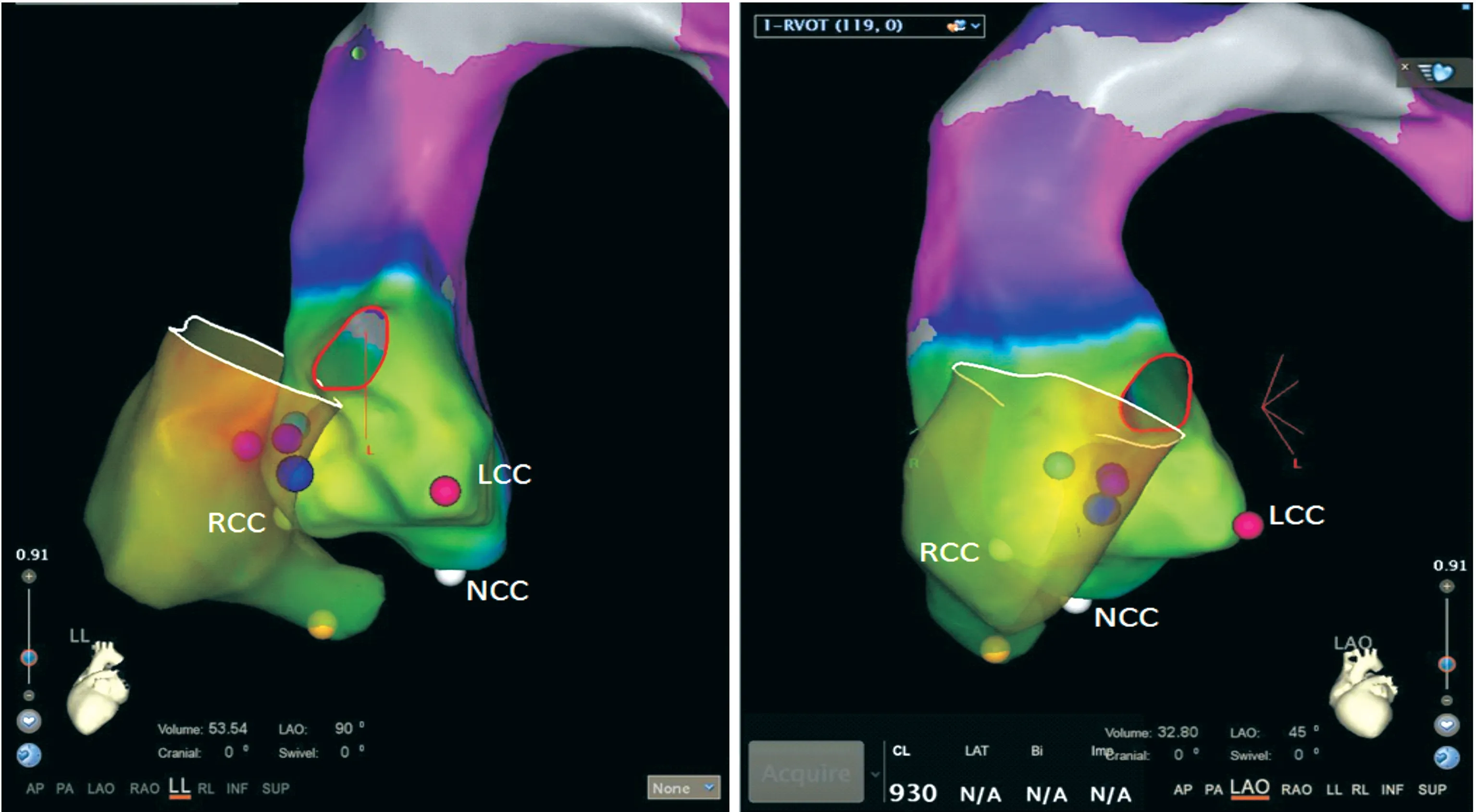

2.2 消融成功靶点及导管消融 经证实,RCCVAs于RVOT 标测时,其最早激动点(EAS)均位于中后间隔,且标测到的EAS为一小片区域(图2),范围较弥散,而非单独一点,而于RCC 靶点处则可标测到单一明显提前的靶点,较RVOT EAS提前[(26.27±9.8)ms vs(36.00±11.70)ms,P<0.05],且有统计学意义。但仍有6 例RVOT EAS处双极电图上心室电位(P 电位)提前体表QRS波(P-QRS)时间大于RCC 消融成功靶点处P-QRS,即EAS与靶点所在位置不一致,EAS位于RVOT 偏间隔处,而靶点位于RCC,余32例EAS 与最终消融部位一致,均位于RCC处。所有RCC-VAs患者靶点处均未标测到His束电位,其中13 例于其靶点图上可记录到一个较为提前且高尖的局部电位(P1电位),占34%,20例可于窦律时可记录到晚电位,室性早搏时发生电位反转[4—5](图3)。38 例中有7 例于RVOT 间隔处消融后心电图形态发生改变,其中3例VAs V1导联心电图形态由R/S<1转变为R/S>1(图4),即V1导联R 波所占QRS波的振幅及时程百分比均增大,S波变小。余4 例体表心电图形态仅发生轻微变化,暂未发现明确规律。38例消融成功的RCC-VAs中,33 例为逆行主动脉途径,约占86.8%,其中于RCC 瓣上消融成功的有26例,RCC瓣下消融成功的7 例;5 例逆行主动脉途径RCC 瓣上和瓣下消融失败后,经房间隔穿刺途径RCC瓣下消融成功(图5)。

图2 RC-VAs的电解剖图

图3 RCC-VAs心内靶点图

图4 RCC-VAs于RVOT 消融前后心电图对比

图5 RCC消融影像图

2.3 手术并发症及预后 所有患者术中均未出现心包压塞、房室传导阻滞、急性冠状动脉综合征及脑卒中等严重并发症。术后停用抗心律失常药物,与VAs相关症状均消失,随访半年均未复发。

3 讨论

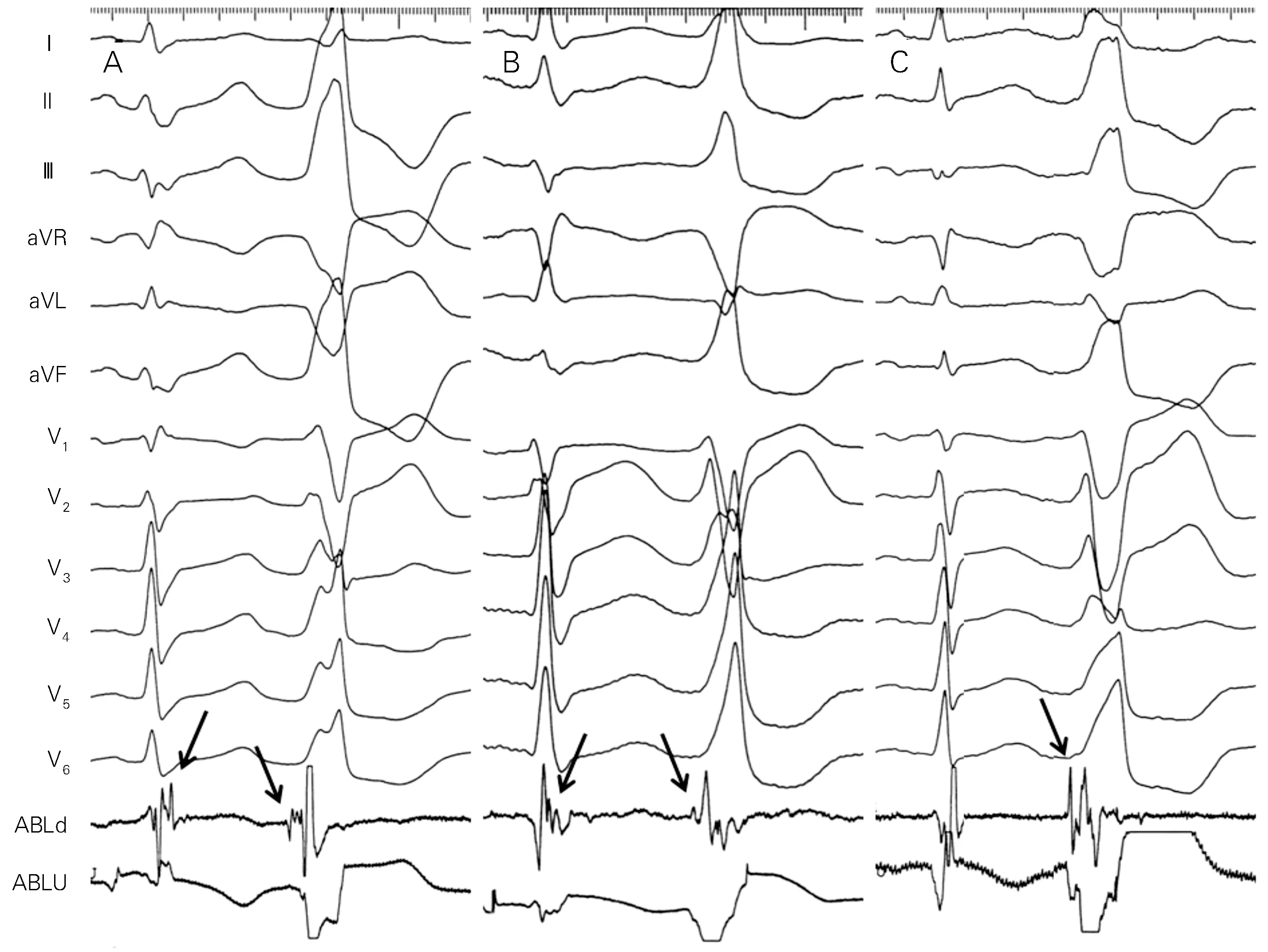

3.1 体表心电图特征分析 对流出道起源的VAs心电图的精确定位离不开对此处解剖学的充分了解(图6),主动脉瓣环位于心脏的中心部位,它由三个瓣叶组成,呈环形悬于主动脉壁上,形成AS,分为LCC、RCC 和NCC,左、右冠状动脉分别开口于LCC和RCC。RVOT 呈漏斗状,围绕LVOT 由右下向左上走形,并于主动脉瓣上方延伸为肺动脉瓣。RVOT 大部分由肌性组织构成,因此RVOT 处VAs较为普遍,而AS本身属于非肌肉组织,而在半月瓣与主动脉壁连接处、相邻半月瓣之间包绕有心室肌,这些心室肌可延伸到LCC 和RCC 的基部而成为LVOT 致心律失常的解剖学结构[6—7]。由于流出道解剖学特点,下壁导联均表现为高大的R波,于主动脉瓣-肺动脉瓣水平时,RVOT 位于左前,而LVOT 位于右后,RCC 偏右,因此Ⅰ导联以正向波为主,呈R 型、r型或M 型,且Ⅱ导联振幅高于RVOT 组,胸前导联R/S移行较早,移行区指数≤0(此可减少心脏转位的影响)。RCC紧靠RVOT的后方,其V1导联上R 波要更宽、更高,且以上数据均有统计学意义。对于RCC-VAs(尤其LCC 和RCC之间)体表心电图V1导联起始部小顿挫,考虑V1导联一般位于主动脉根部上方附近,RVOT 与LVOT 的LCC、RCC紧密相连,可能有部分心肌组织相连接,RCC-VAs(尤其LCC 和RCC 之间)可经该连接直接激动RVOT 和室间隔,而LCC 和RCC之间后方为心包横窦,无心肌包绕,因此,激动向后除极主动脉根部心肌,产生小q波,与此同时,除极可向前除极激动室间隔及RVOT,形成r波,也就是体表心电图上V1导联起始部的小顿挫,最后激动其余心肌产生S波[3,8—9]。这一解剖学特点也可以解释RCC-VAs于RVOT 偏间隔最早激动处放电后,其体表心电图会发生细微改变这一现象[10—11]。综上所述,起源于RCC 的VAs有相对特征性体表心电图定位,能够提高术者对手术的判断,但可能受导联位置、体型、心脏转位、心室肥厚等影响,其准确度及实用性受到限制[12—14]。

图6 RVOT 与AS电解剖关系

3.2 电生理检查、靶点特征及导管消融 RCC 位于主动脉瓣的右前方,室间隔肌部顶端,毗邻心房和右室,借圆锥韧带与RVOT 相邻,故RCC-VAs于RVOT 行激动标测时,可观察到RVOT 后间隔处较早,但不同于RVOT-VAs,前者为RVOT 后间隔处一小片范围激动较提前,呈片状或线状,范围较弥散,而无法标测到较为理想的一点作为靶点,RVOT-VAs与其相反。因此若于RVOT 行激动标测时,最早激动部位位于中后间隔且范围较弥散时,应考虑为VAs起源于RCC 可能。因此RVOT 标测结果对RCC-VAs的预测具有一定的指导意义[3]。本文中有6例RVOT 处P-QRS时间大于RCC 消融成功靶点处P-QRS,即EAS与靶点所在位置不一致,考虑可能与优势传导通路有关[15—16],越靠近RCC,其心室肌细胞越来越少,而纤维组织越来多,这种结构可能为优势传导通路提供基础[8,15—17],此外,RCC与RVOT 之间通过圆锥韧带相连,为两者之间传导提供可能,但RCC周围具体传导模式尚未完全阐明,需行进一步研究。除此之外,于RVOT中后间隔处消融后,V1导联心电图形态由R/S<1转变为R/S>1,也应考虑VAs起源于RCC 可能。同一起源点可存在两种或多种传导路径或出口,其传导出口可一部分位于RVOT,于该处消融后,出口方向发生改变,转向RCC,此时于RCC 消融可大大提高手术成功率。RCC 靶点可位于瓣上或者瓣下,但大多数起源于瓣上,常常逆行主动脉途径行射频消融,而对于RCC 瓣下的靶点,导管常常需要反钩,受瓣叶的影响,导管贴靠不理想或者比较难以到达,这时可考虑行房间隔穿刺途径进行消融;对于瓣上(或瓣下)消融一过性有效,可继续于瓣下(或瓣上)对应处进行消融。此外,于RCC进行标测时,要特别注意是否存在His束电位,因为RCC后部紧邻中心纤维体,且左侧His束走形于RCC 与NCC 之间[10,15],因此RCC 后部或底部常可记录到His束电位,但起源于RCC的VAs靶点通常位于RCC的前、上缘[18],消融损伤His束及房室传导系统的风险较小,但仍应避免此并发症的发生。对于靶点距离右冠状动脉开口较近者(<0.5 cm),不适合放电消融,对于距离冠状动脉0.5~1 cm 的靶点,建议小功率(15~30 W)进行试放电消融,且消融过程中严密观察消融导管的稳定性,若发生导管移位、心电图出现ST 段改变或患者诉胸闷、胸痛,应立即停止放电,消融后可再次行冠状动脉造影观察冠状动脉是否损伤。对于靶点处记录到提前且高尖的局部电位时,可于此处进行试消融,可大大提高手术成功率。最近研究表明,此现象可能与部分患者终末传导束或者肌袖在此延伸有关,终末传导束是被认为是胚胎发育过程中残留的传导系统,为房室传导束的一部分,位于室间隔肌部顶端与主动脉根部连接处,紧贴主动脉瓣环,部分病理学研究已证实该传导束的存在,多项研究均提出终末传导束可能参与VAs的发生[19—21],但这一理论目前尚无充分的证据,仍需进一步探索。

总之,RCC-VAs有较为特征性的体表心电图特点,包括Ⅰ导联以正向波(呈R 型、r型或M 型)为主,胸前导联R/S移行较早,移行区指数≤0,V1导联R 波所占QRS波的振幅及时程百分比较大,左右窦之间起源的VAs,V1导联起始部可见小顿挫。在RVOT 行电解剖标测中,若最早激动部位位于中后间隔,范围较大且弥散,或放电消融后心电图形态出口发生改变者,均应考虑于RCC处行进一步标测,若于RCC 可记录到提前且高尖的局部电位,则可大大提高手术成功率。结合体表心电图定位、电解剖标测结果及冠状动脉或消融部位局部造影,将大大提高RCC-VAs的手术效率、成功率和安全性,降低并发症。

本研究的局限性 关于靶点与RCC 的关系仅分为瓣上、瓣下两组,但靶点与RCC的具体关系,及RCC不同部位电生理特征未行进一步分析讨论。