国产印刷电路板式换热器的首次工业应用研究*

2022-02-28尤学刚刘新宇曾冬李秋龙潜江伟欧菲

尤学刚 刘新宇 曾冬 李秋龙 潜江伟 欧菲

(1.中海石油(中国)有限公司海南分公司 2.中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所))

0 引 言

印刷电路板式换热器(Printed Circuit Heat Exchanger,PCHE)是由悉尼大学于1980年开发出来的一种新型换热器,由于它的核心部件——换热芯体板片的成型是在厚度为毫米级的金属板上采用光化学蚀刻的方法蚀刻出的微细通道,所以其工艺过程类似于电路板的制作而得名。PCHE属于微通道换热器[1]中最为重要的一种形式,具有构造紧凑、传热效率高、可承受高温和高压、无管束振动、排放容积小以及安全性高等优点,在军工舰船、航空航天、海洋油气开采、石油精细化工及核工程等领域具有常规换热器难以比拟的优势。本文首先介绍了PCHE的优点,之后对其国产化研制背景进行了介绍,分析了PCHE研制过程中的关键技术,旨在推动我国PCHE的国产化进程。

1 印刷电路板式换热器的优点

在海洋油气开采领域,目前应用最多的就是传统的管壳式换热器和板式换热器,虽然管壳式换热器能承受高温和高压,但在换热负荷需求较大时,其质量和体积就成了很明显的缺点,且换热效率不高;板式换热器虽然在体积、质量和换热效率等方面较管壳式换热器有优势,但不能承受高温和高压,所以对于高温、高压和高换热负荷需求的应用场景,印刷电路板式换热器相比传统的两种换热器具有明显的优势。印刷电路板式换热器具有以下性能特点。

1.1 结构紧凑,能节省空间,减轻质量

与传统管壳式换热器相比,PCHE最多可节约85%的空间。在满足同等热负荷和压降的条件下,印刷电路板式换热器的体积和质量仅为传统管壳式换热器的~。设备体积小则极大地节约了平台甲板面积,质量轻则直接简化了平台结构设计,节约了钢材用量,间接也实现了设备单点吊装就位的可能和吊机作业范围的节约;同时也对浮式平台的上部设备的质量控制极为有利。

1.2 性能优越

PCHE具有较高的换热效率[2],且能适应极值温度和超高的压力等级。单个换热单元的换热效率可以达到98%,且具有极强的耐低温、耐高温(-270~900 ℃)和耐高压(70 MPa)能力,PCHE能适应的温度和压力范围非常大。

1.3 安全性高

相比管壳式换热器,PCHE不需要考虑管爆裂这种灾难性的失效模式,也不用考虑垫圈失效,没有振动和泄放问题,而且PCHE 连续的流体通道能够有效减小压降,降低堵塞带来的影响,损坏的风险很低。从制造原材料上讲,PCHE的换热芯体一般由不锈钢或高合金材料制成,没有低熔点材料,也不含铝,材料耐火,基本无腐蚀问题,而且换热芯体板片之间通过固相扩散的方式焊接,没有熔化和变形,不需要添加额外的钎料、助熔剂和填料等,结构可靠度非常高。

1.4 量身定制

PCHE可实现1台换热器中采用2种及以上的多种工质同时进行换热,也就是说可以将多个相互关联的换热过程集成在同一个换热器中完成,每一台PCHE都可以根据实际需求量身定制。这相比常规的换热器极大地减少了管道和阀门的数量,以及泄压和废气处理系统的配置,能有效地节省空间,也极大地提高了设备的安全性和操作效率。此外,PCHE的换热芯体单位面积上微通道的通流面积较小,同流量下工质流速较高,对流换热系数大,换热能力更强,且换热温差可以小到2 ℃,从而使其具有更高的换热效率。

2 国产化研制背景及进程

印刷电路板式换热器的诸多性能优点,为其赢来了广阔的应用市场,然而由于其设计和制造技术的尖端性,PCHE的研制技术一直被英国Heatric公司垄断。由Heatric公司设计和制造的PCHE全世界约有2 500台,几乎占据了全部市场份额。2016年,国内一家军工企业试图通过民用渠道从英国进口一台PCHE,最终也未能获得许可,Heatric公司对我国采取了严格的销售限制。

近年来,随着能源动力系统效率不断提升的需求,军用舰船上以超临界CO2作为换热介质的布雷顿循环动力系统[3],以其能量的转化效率高、体积紧凑、是常规水蒸气工质朗肯循环系统的1/20~1/30的特点而备受青睐,而印刷电路板式换热器也是该系统最理想的选择。以此为契机,2014年以中国船舶重工集团公司为代表的企业,率先借力海军科研项目开展了国产印刷板式换热器研制,并于2016年成功研制出国内首台样机。虽然该样机的尺寸与性能与国外产品尚有差距,但通过样机的研制及与专业金属板片蚀刻厂家和真空扩散焊厂家的合作,国内多个企业对PCHE的设计和制造关键技术都有了突破。因此,2017年和2018年相继有应用于军用舰船上的布雷顿循环动力系统的印刷板式换热器[4],及应用于航天科工领域的微型印刷板式换热装置。

3 技术分析

3.1 结构

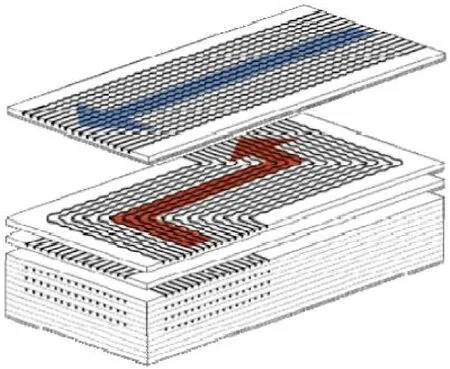

印刷电路板式换热器结构相对简单,主要包括换热芯体、箱体(封头)、接管法兰和吊耳支撑件等,如图1所示。

3.2 工作原理

PCHE主要通过冷/热侧的介质在芯体微通道内部同时对流又互不干涉,通过薄薄的芯体板片的传热物理特性来达到高效热量交换的目的,进而实现对热侧高温介质的冷却,如图2所示。

图2 印刷板式换热器换热原理

3.3 首次工业应用

从2018年开始,国内已经有几家单位陆续研制出国产印刷板式换热器的样机:航天海鹰(哈尔滨)钛业有限公司为北京动力研究所开发了3台氦氙混合气体换热器(见图3),换热负荷仅为800 kW,应用于航天科工领域;上海益焓能源科技有限公司为中船重工719研究所开发了1台以CO2气体为换热工质的小型换热器,换热负荷为1 400 kW,应用于军用舰船的布雷顿体系。以上提及的研制案例均为技术开发性质,且研发出来的样机均应用于试验平台。

图3 国产印刷板式换热器出厂交付

除了航天和舰船领域,印刷板式换热器更多地应用在油气开采和石油炼化等领域。在2018年之前,进口印刷板式换热器已经在中海油崖城13-1和荔湾3-1等气田平台上应用。而陵水17-2气田开发工程项目是中海石油(中国)公司海南分公司正在实施的一个万亿立方米南海天然气开发项目,其平台上的干气外输系统需要3台干气压缩机后冷却器,其中一台TS-WC-2701C为国产印刷板式换热器(见图4),于2020年出厂,其换热负荷达4 600 kW,设计温度为-19~150 ℃,设计压力为18.75 MPa,设备尺寸为1.58 m×1.43 m×1.46 m,质量为3.24 t。而国外同参数的2台换热器尺寸为1.31 m×1.37 m×1.42 m,质量为1.64 t。相比而言,国产设备的尺寸和质量略大,尚有优化和改进的空间。但这是国产印刷电路板式换热器首次在海洋油气开采领域的应用,它的应用为国产PCHE提供了一个优质的应用平台终端,能助力国内企业打破国外技术垄断,促进国产PCHE的研制成熟和工业化生产与应用,在未来也将进一步降低气田开发的成本和风险。

图4 国产印刷板式换热器应用于海洋平台

4 PCHE研制过程中的关键技术

4.1 PCHE热力与结构协同设计

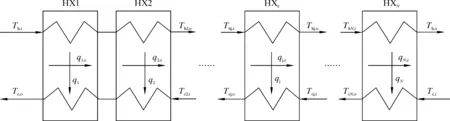

PCHE的核心部件是换热芯体,而芯体的热力学设计主要由微型通道内流体的传热与流动特性决定,影响这些特性的物理量除了流体介质的工艺参数和热物理性质外,主要取决于流体通道的设计,包括通道的形状、界面尺寸及几何角度[5]等。由于低温的LNG在临界点和拟临界点附近物性变化剧烈,假设物性为定值的设计方法不再适用,需要采用分段设计方法来精确捕捉物性变化特性。将换热器划分成多个串联的子换热器,子换热器内假设物性为定值进行循环计算,直至最后一个子换热器计算完毕[6]。

为了提高电路板式换热器的换热效果,设计热流体和冷流体在充分发展区域为逆流换热。设计过程中综合考虑温差和压降,在满足总换热功率要求的同时尽可能降低压降。分段设计示意图如图5所示。图5中:HXk指第k个子换热器,T是温度,下标h、c、j分别指热流体、冷流体和局部值, 下标i和o指入口和出口。当考虑纵向导热时,qz,j为局部纵向导热量。

图5 分段设计示意图

由于该型换热器比表面积大,紧凑度高,一般以牺牲部分总体积的方法来减小换热器阻力,因而换热芯体板的微型流道大多采用平直通道。具体设计思路为:首先对换热器换热功率等参数进行初步设计,初选几何结构参数;其次采用分段热力设计方法,计算每段换热单元的对数平均温差,校核换热量进行叠加,直至满足换热功率;最后对总体结构的阻力损失进行校核,若满足条件则得到设计结果,若不满足条件则需调整单板通道数、换热板层数以及流体通道流速等参数,重新进行迭代,直至得到最优设计方案。为保证设计结构满足设计要求,热力设计过程中所有经验公式采用的数据均来自数值模拟与样机试验结果[7],以保证设计方案的可靠性。

芯体板的流道设计方案在热力学校核通过以后,芯体的结构也就确定了,在此基础上进一步进行封头结构和支耳结构设计。之后,芯体和封头壳体的结构强度都需要核算,包括内压计算、接管开孔补强计算、接管局部应力计算、非标准件的强度计算、局部应力计算(如支耳等)、支座计算、接地端子设计、地脚螺栓设计、安全附件设计及吊装计算等。结构强度校核应考虑各种载荷的组合,完全符合标准使用条件的零部件其强度及应力可以免于计算。

由此可见,一台适应工业化应用需求的PCHE,其热力学设计必须与设备的结构协同进行,并进行热流固耦合分析[8],这样才能使换热芯体满足传热需求。芯体及外部封头或壳体满足高温、高压条件下的结构强度要求,也是PCHE实现国产化关键的一步。

4.2 芯体板片的光化学蚀刻技术

印刷电路板式换热器结构紧凑,整体强度高,处理能力强,得益于其换热芯体独特的制造方式。其制造工序的第一步就是使用光化学蚀刻技术将分别为冷热介质设计的流体微通道蚀刻于厚度为毫米级的不锈钢芯体板表面。

目前,在薄金属板片上加工出这些流道的方法有:蚀刻、冲压、激光、CNC、线切割及电脉冲等。光化学蚀刻(Photo Chemical Machining,PCM)是指利用摄影技术生成的掩膜,通过选择性化学侵蚀生产无毛刺、无应力的平整金属元件的工程生产技术。蚀刻[9]与其他金属加工手段相比有很多优点,比如加工精度高,可加工异常复杂的形状,无毛刺、无加工应力产生,且不影响被加工材料的主要性能等。

光化学蚀刻的主要工艺流程包括:CAD设计、切料、预处理、滚涂感光胶、曝光、显影、蚀刻、去膜和检验等。整个工艺流程中最核心的是蚀刻工序。蚀刻过程中存在着3个主要的可变因素,即蚀刻深度、蚀刻速度和蚀刻时间。这三者之间的关系式如下:

v=h/t

(1)

式中:v为金属的蚀刻速度,mm/min;h为蚀刻深度,mm;t为蚀刻时间,min。

3个可变因素中,最值得关注的是蚀刻速度。蚀刻速度又通常与化学蚀刻剂的类型、质量浓度、温度及时间等主要的工艺因素相关。

对于印刷板式换热器中常用的不锈钢基材,通常采用的蚀刻剂包括FeCl3、碱/酸性CuCl2、过硫酸铵、HCl/HNO3、H2SO4/H2O2及王水等。根据基础研究和蚀刻经验,316L不锈钢蚀刻选用FeCl3或王水效果最佳。由于FeCl3蚀刻液工艺稳定、价格便宜、对人体和环境危害性低等优点,在印刷板式换热器的芯体制造中,常被用来蚀刻板片换热通道。能否获得理想的蚀刻速度和蚀刻质量,Fe3+质量浓度是决定性因素,所以在正式加工板片的微通道以前,应保持蚀刻剂中酸的质量浓度不变,反复探索FeCl3的质量浓度。

此外,金属蚀刻的过程实质是化学反应的过程,因此蚀刻液的温度直接影响化学反应的速率和稳定性,进而影响蚀刻速度和稳定性,决定了蚀刻控制的难易程度和蚀刻精度的高低。温度对蚀刻过程的影响较复杂,因为在蚀刻过程中,化学反应多伴随着放热过程,使得蚀刻液温度随着化学反应的进行而逐渐升高,进而促进化学反应。因此,应严格控制蚀刻液温度。

蚀刻时间是蚀刻过程中的重要因素,直接决定了蚀刻效率的高低、生产制造周期和经济成本等。在板片通道尺寸一定的条件下,影响蚀刻时间的主要因素为蚀刻液成分、质量浓度和温度等。为此,对蚀刻时间的控制主要通过两种手段:①对蚀刻液成分、质量浓度进行优化控制;②对蚀刻过程中蚀刻液温度进行控制。对于316L不锈钢材料,根据蚀刻量大小,蚀刻时间通常为3~30 min。

综上所述,蚀刻剂的类型、质量浓度、蚀刻温度和蚀刻时间等工艺因素并不是独立的因素,各因素相互影响和制约。因此,要想获得理想的板片蚀刻精度和质量,需要以上述4种参数作为主要工艺因素,针对特定的板片金属材料,通过单因素法和正交试验法开展蚀刻工艺试验,优化工艺参数范围,获得稳定蚀刻工艺规范,再实施换热器芯体板片的蚀刻加工,并获得理想精度的流体微通道换热芯体板片。

4.3 芯体的真空扩散焊成型技术

换热器的核心是由已加工了流体微通道的冷热板片交替放置,并通过真空扩散焊工艺连在一起的封装整体。扩散焊的工艺将流道密封在内,单个换热器可通过并联多个换热核芯来满足不同的换热需求。与传统换热器设计相比,该内核设计的灵活性不仅提高了固有安全性,也极大地提高了效率。

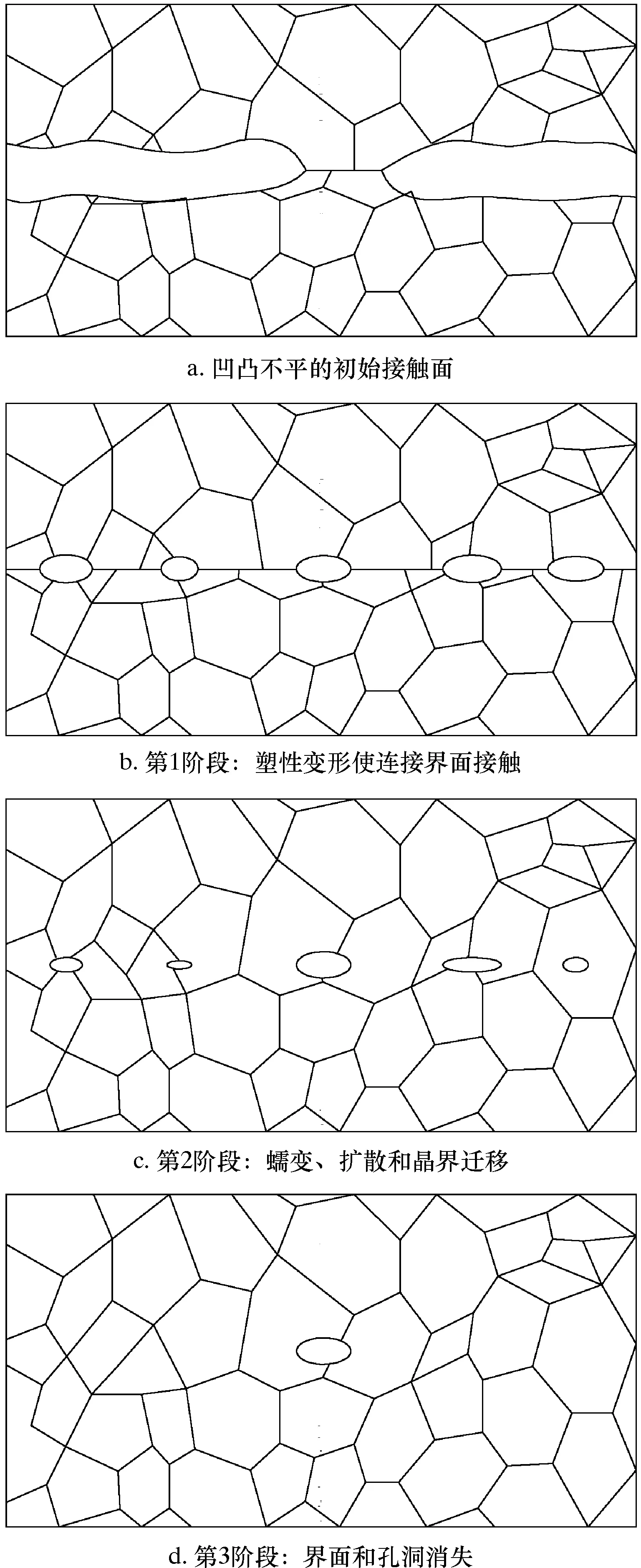

真空扩散焊[10]是一种精密的固相焊接技术,它是指相互接触的表面在高温和物理压头压力的作用下,在近乎真空的环境下,局部发生塑性变形并经一定时间保温,界面原子间相互扩散而形成冶金结合的过程。真空扩散焊大致可以分为3个阶段:第1阶段为物理接触阶段,高温下微观不平的表面在外加压力的作用下,接触面积逐渐扩大,最终达到整个面的可靠接触;第2阶段是接触界面原子间的相互扩散,形成牢固的结合层;第3阶段是在接触部分形成结合层,逐渐向体积方向发展,形成可靠的连接接头,如图6所示。

图6 真空扩散焊接过程

真空扩散焊3个阶段相互交叉进行,最终在接头处由扩散和再结晶等过程而形成固态冶金结合。它可以生成固溶体及共晶体,有时也生成金属间化合物,形成可靠的连接。影响和控制扩散焊成型的主要因素有3个,具体如下。

4.3.1 焊接温度

炉内温度是扩散焊接重要的工艺参数之一,它的微小变化会使扩散速度产生较大变化,直接影响焊接结合率。在一定的温度范围内,温度越高,扩散系数越大,扩散过程越快,结合率越高,所获得接头的结合强度越高;但当温度高于某一值后,温度再升高时,扩散焊接头质量并不提高,反而有所下降。多数金属和合金扩散焊合适的加热温度为0.6Tm~0.8Tm(Tm为母材熔点)。

4.3.2 焊接压力

施加物理压头作用力的主要目的是使结合面微观凸起的部分产生塑性变形,达到紧密接触,同时促进界面区的扩散,加速再结晶过程。当压力过小时,表层塑性变形不足,表面形成物理接触的过程进行不彻底,界面上残留的孔洞过大且过多;当压力增大时,能促进界面孔洞闭合,提高焊接结合率,获得结合强度较高的接头,但过大的压力会导致工件发生一定变形,且高压力需要成本较高的设备和精确的控制。因此,从经济角度考虑,应选择适宜的物理压头压力。

4.3.3 焊接时间

焊接时间是指被焊工件在焊接温度下保持的时间,在该时间内必须保证扩散过程全部完成,并达到所需的结合强度。但焊接时间不是一个独立的参数,它的选取依赖于焊接温度和焊接压力。在扩散焊接过程中,延长保温时间可以使界面扩散充分进行,有利于接头组织与成分的均匀化,提高接头性能,但时间过长会使母材晶粒粗化,尤其对于性能差别较大的异种材料连接时,还会在界面上形成脆性金属间化合物,降低接头性能,时间过短,会导致焊缝中残留许多孔洞,影响接头性能。

综合来看,焊接温度、焊接压力、焊接时间、环境(是否真空及真空度)及表面状态等都是影响扩散焊接的主要工艺因素,要获得理想的真空焊接芯体,在前期摸索稳定的真空扩散焊接工艺非常必要。

4.4 PCHE的集成建造与检测评价技术

芯体的扩散焊成型使得印刷电路板式换热器的集成建造成功了一半,之后再将芯体与管箱、管口、法兰和支耳进行焊接,就形成完整的印刷电路板式换热器。在PCHE建造的各个工序都要进行严格的检测,之后方能进入下一道工序。

纵观PCHE的整个建造工序,需要建立以下检测标准或评价体系:

(1)芯体板光化学蚀刻前,需要将不锈钢板两面抛光至镜面,针对这个抛光质量(镜面度)的检测有必要建立一套检测标准,因为抛光质量是否达标直接影响后续板片真空扩散焊接的成败。

(2)芯体板片在光化学蚀刻以后,微通道的凹槽深度、凹槽之间的脊宽精度以及凹槽内表面的平滑度是否能满足要求,也需要建立检测标准,因为凹槽流体通道的蚀刻精度和质量直接影响换热芯体的传热性能和换热效率。

(3)芯体板片在真空扩散焊炉里成型,如何检测焊接质量和可靠度,目前主要通过摸索稳定的扩散焊接工艺和先焊接试验工件来进行验证,后续很有必要再建立一套检测和评价体系。

(4)印刷电路板式换热器本身就是为适用高温高压条件而生,因而在芯体成型之后,需要将厚度很大的封头(箱体)与芯体进行焊接封装,对大厚度焊接残余应力与焊缝质量的检测也值得持续探索。

国产PCHE的制造过程在以上每一个环节都有相应的检测,但都不够系统,目前主要的手段还是在设备建造完毕后、出厂交货前按照技术文件要求和规范进行试验,包括压力试验和氦检漏试验[11],以验证芯体的扩散焊接和芯体与形体、接管和法兰的焊接质量及结构强度。其中压力试验又包括水压和气密性试验,试验压力按照GB 150—2011 的要求进行;对于氦检漏试验,则需要按EJ/T 388—1989的要求进行。

5 结束语

印刷电路板式换热器以其独特的性能优势,特别是耐高温、耐高压、换热效率高、结构紧凑、体积小及质量轻等特点赢得了航天航空、军用舰船和海洋油气开采等领域的青睐。当前这些领域也对PCHE提出了明确的技术需求。而在民用领域可以预见的是,随着海洋石油天然气开采、碳排放控制、分布式能源系统推广等工程项目的实施,PCHE在我国民用领域的应用需求将会迅速扩大。

虽然国内目前还没有一个厂家能把PCHE独立完整地研制出来,但是国内在该设备的上游(换热芯体设计和传热计算)领域、中游(板片光化学蚀刻、真空扩散焊接)领域以及下游的集成建造与检测评价方面,都有相应的公司拥有比较成熟的技术和经验积累。相信在各专业公司的通力合作下,印刷电路板式换热器一定会迎来全面的国产化。