复理岩隧道初期支护喷射混凝土厚度优化研究

2022-02-24任一凡

任一凡,张 念,2

(1.太原科技大学 交通与物流学院,太原 030024;2.太原理工大学 土木工程学院,太原 030024)

软岩大变形问题从20世纪60年代就作为世界性难题被提了出来,在地下工程的建设过程中,软岩大变形问题一直是困扰工程建设和运营的重大难题之一,直接影响着工程安全和人身安全[1-2]。软岩大变形破坏特征包括:(1)变形破坏方式多;(2)变形量大;(3)变形速度快;(4)持续时间长;(5)围岩扰动范围大(6)压力增长快[3]。随着我国基础建设事业的不断发展,在不良地质和复杂环境下修建隧道的情况也越来越多,软岩隧道大变形的工程实例在我国隧道工程中已屡见不鲜,围岩发生大变形后导致初期支护扭曲、破坏、侵限、坍塌等问题,严重影响施工的正常进行,甚至造成隧道二次衬砌开裂破坏,对隧道结构安全造成极大威胁,而且工程治理费用高昂[4-8]。

复理岩(flysch)是一种特殊的海相沉积岩,由砂岩、页岩、泥岩等岩体交替构成互层结构,单层薄,而累积厚度大,在欧洲和我国南方地区较为常见,这种围岩在干燥状态下强度较高,开挖后隧道稳定性较好,但如果遇水,则强度迅速丧失,围岩会发生较大变形[9]。本文研究欧洲某高速公路隧道,研究对象处于复理岩互层结构地质条件下,隧道围岩等级为V级,岩性为砂岩、页岩等多种岩体共同组成的复杂岩体,呈互层状产出,具有膨胀性,遇水易软化变形,易风化。因此研究该段隧道支护结构变化特征,优化支护设计参数尤为重要。选取复理岩互层结构地质条件下的该隧道某典型断面进行研究,分析不同初期支护喷射混凝土厚度对围岩和支护结构变形的影响程度,从而对初期支护喷射混凝土厚度进行优化。

1 工程概况

本文以欧洲某高速公路隧道为研究对象,该隧道位于山岭地带,海拔(1 000~1 200)m,项目区为复理岩地层,地质条件复杂,岩性多样,埋深大,特殊不良地质处治难度大,施工过程中大变形、塌方、突水涌泥等地质灾害风险高。洞口段主要为坡积体和冲积层,多呈散体结构,土体及围岩自稳性差,开挖过程中不及时支护或支护不当易产生较大规模的坍塌。

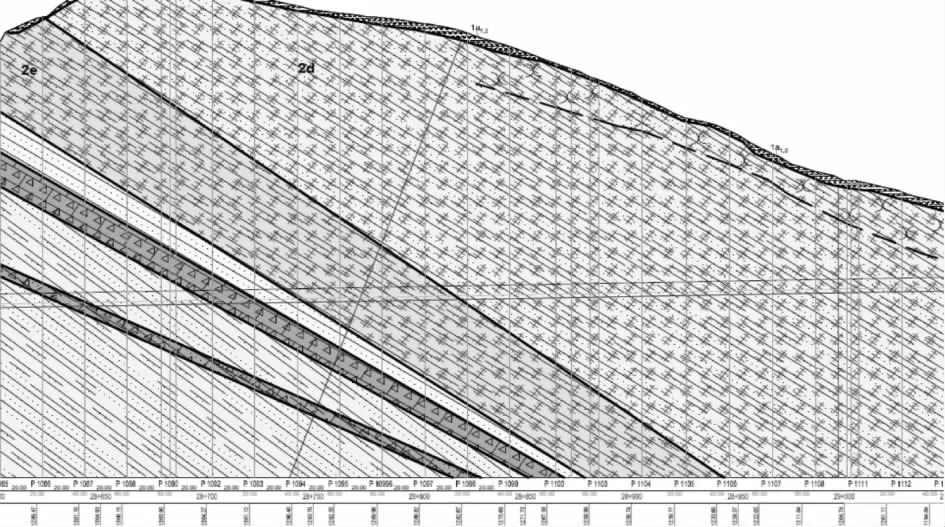

该隧道为一座两车道分离式隧道,左右幅隧道净距离30 m,累计总长5 169 m.左幅隧道起止点桩号为LK26+512.92~LK29+174.92,分界段全长2 662 m,隧道所在路段纵坡为1.95%,隧道最大埋深约为239.57 m;右幅隧道起止点桩号为RK26+724.6~RK29+231.6,分界段全长2507 m,隧道所在路段纵坡为1.95%,隧道最大埋深约为239.25 m.隧道洞身局部地质纵断图如图1所示。

图1 隧道洞身局部地质纵断图

选取复理岩地质特征较为明显且处于岩性最差地段的某断面进行具体分析,研究断面隧道跨度为12.2 m,高10.5 m,埋深约为60 m,围岩等级为V级。结合隧道工程地质资料和原设计方案,采用上下台阶法开挖,开挖进尺为1 m,台阶长度5 m,初期支护采用强度为C30的喷射混凝土和4 m长的锚杆。

2 有限元计算模型的建立及参数选取

2.1 模型建立

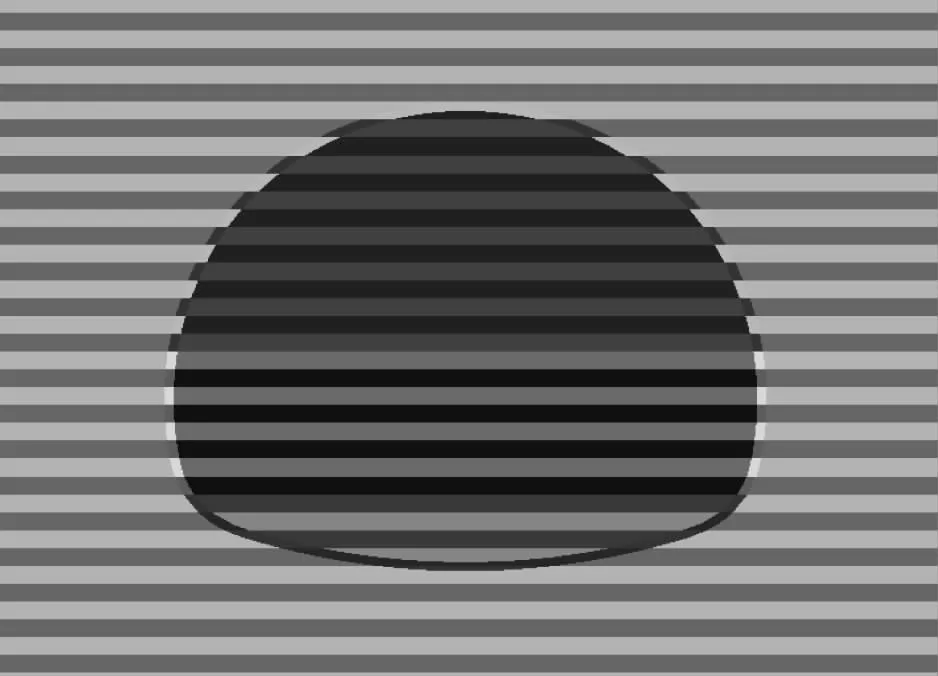

参考该隧道地质概况对研究断面进行建模,隧道轮廓由CAD工程设计图纸直接导入Midas GTS NX中,建模完成后导入FLAC 3D进行计算[10]。设定隧道拱顶点为原点,埋深60 m,左右边界和下边界都取60 m,围岩层理倾角为0°,砂岩、页岩交互,互层厚度取0.4 m,网格参数交互设定来模拟互层结构,模型沿开挖纵向长度取20 m(取10 m处为研究断面),初期支护采用实体单元建立,施工顺序设定为先喷后锚。为分析不同喷射混凝土厚度对隧道变形的影响程度,结合原设计方案,分别建立喷射混凝土厚度为20 cm、25 cm和30 cm的三个模型进行对比,模型单元网格数量分别为341 280、338 680、338 640,由外到内递进播种,隧道轮廓周边网格尺寸为0.4 m,建立如图2所示的互层模型。

图2 0.4 m厚互层模型(局部)

2.2 参数选取

参考《公路隧道设计规范》并结合该隧道工程地质资料和原设计方案,采用台阶法施工,开挖进尺1 m,支护较开挖滞后一步,先喷后锚,台阶长度5 m(此次建模不考虑开挖仰拱),喷射混凝土强度取C30,锚杆长度4 m,有限元模型计算参数如表1所示。通过设置关键监测点实施监测,并结合实际测量数据进行比较,9个监测点按图3布置。

表1 模型计算参数表

图3 监测点位置

3 计算结果及分析

3.1 围岩总位移分析

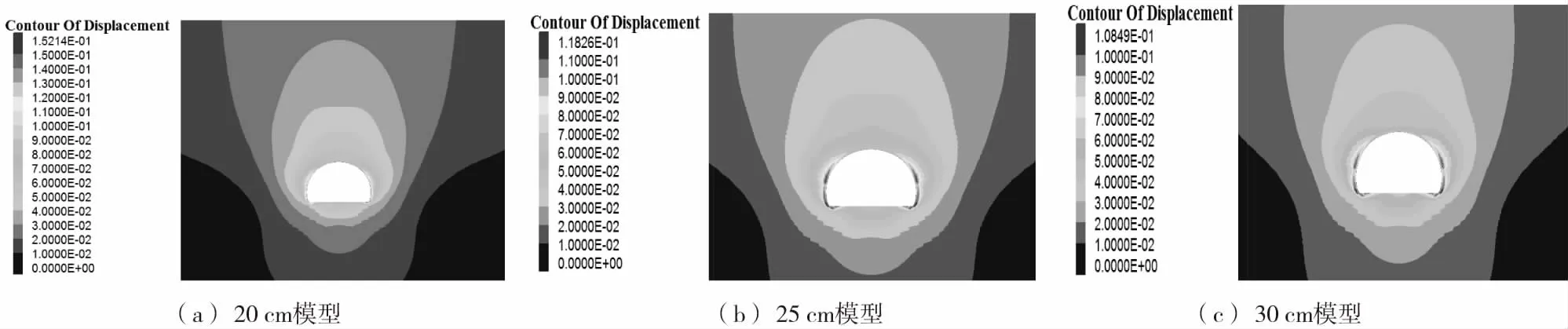

选定模型中隧道纵深10 m处为研究断面,为分析不同喷射混凝土厚度对围岩变形的影响程度,初期支护参数控制单一变量,喷射混凝土强度C30和锚杆长度4 m不变。不同混凝土厚度工况开挖完毕围岩总位移云图如图4所示。

图4 围岩总位移云图

通过观察三种工况的围岩总位移云图,可以看出该隧道拱脚和边墙处围岩总位移最大,当喷射混凝土厚度为20 cm时,隧道周边围岩最大总位移为152 mm;喷射混凝土厚度为25 cm时,隧道周边围岩最大总位移为118 mm;喷射混凝土厚度为30 cm时,隧道周边围岩最大总位移为108 mm.喷射混凝土厚度从20 cm增加到25 cm,隧道周边围岩最大总位移降低了22.4%;喷射混凝土厚度从25 cm增加到30 cm,隧道周边最大总位移降低了8.5%,如表2所示。结果表明,随着喷射混凝土厚度的增加,围岩总位移值降低幅度变小,结合该断面围岩位移现场实测数据和经济效益,参考《公路隧道设计规范》和原设计方案,喷射混凝土厚度选择25 cm更优。

表2 围岩总位移变化一览表

3.2 初支结构变形量分析

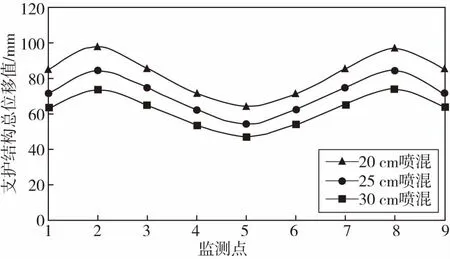

选定模型中隧道纵深10 m处为研究断面,分别提取喷射混凝土厚度20 cm、25 cm和30 cm三种工况监测点处喷射混凝土变形总位移值,绘制图5所示的散点图进行对比。

图5 不同喷射混凝土厚度下支护结构总位移对比

观察图5,通过对比喷射混凝土厚度为20 cm、25 cm和30 cm三种工况喷射混凝土变形值可以看出,该隧道三种工况支护结构变形规律相似,最大位移都出现在监测点2和8,即边墙处,因此在实际工程中设计和施作支护结构时,应重点关注此部位,必要时需采取一定的额外手段进行加固补强。当喷射混凝土厚度为20 cm时,其最大变形量为99 mm;喷射混凝土厚度为25 cm时,其最大变形量为82 mm;喷射混凝土厚度为30 cm时,其最大变形量为71 mm.喷射混凝土厚度从20 cm增加到25 cm,最大变形量降低了17.2%;喷射混凝土厚度从25 cm增加到30 cm,最大变形量降低了13.4%,如表3所示。

表3 初期支护最大变形量一览表

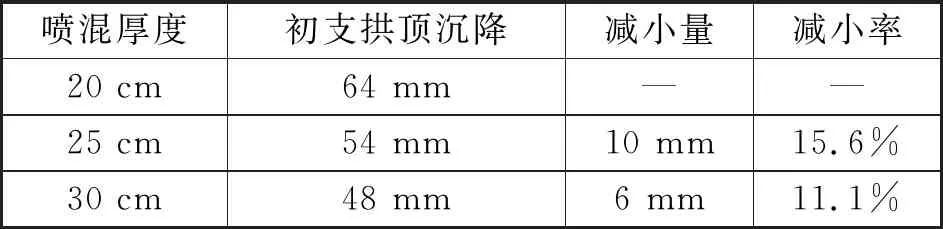

拱顶处喷射混凝土变形量相对最小,当喷射混凝土厚度为20 cm时,拱顶沉降为64 mm;喷射混凝土厚度为25 cm时,拱顶沉降为54 mm;喷射混凝土厚度为30 cm时,拱顶沉降为48 mm.喷射混凝土厚度从20 cm增加到25 cm,拱顶沉降值降低了15.6%;喷射混凝土厚度从25 cm增加到30 cm,拱顶沉降值降低了11.1%,如表4所示。

表4 初支拱顶沉降变化一览表

结果表明,随着喷射混凝土厚度的增加,初期支护结构变形量的降低幅度也越来越小,结合该断面支护结构位移现场实测数据和经济效益,并参考《公路隧道设计规范》和原设计方案,喷射混凝土厚度选择25 cm更优。

3.3 锚杆轴力分析

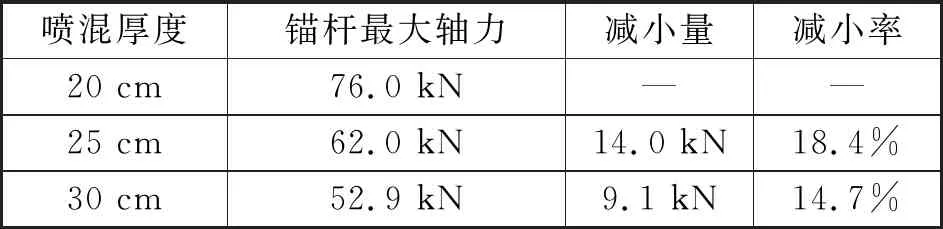

选定模型中隧道纵深10 m处为研究断面,为分析不同喷射混凝土厚度对锚杆轴力大小的影响,分别提取三种工况下的锚杆最大轴力值进行对比,如表5所示。

表5 锚杆轴力变化一览表

观察表5,对比喷射混凝土厚度分别为20 cm、25 cm和30 cm时的锚杆最大轴力值可以看出,当喷射混凝土厚度为20 cm时,锚杆最大轴力为76.0 kN;喷射混凝土厚度为25 cm时,锚杆最大轴力为62.0 kN;喷射混凝土厚度为30 cm时,锚杆最大轴力为52.9 kN.喷射混凝土厚度从20 cm增加到25 cm,锚杆最大轴力降低了18.4%;喷射混凝土厚度从25 cm增加到30 cm,锚杆最大轴力降低了14.7%.

结果表明,随着喷射混凝土厚度的增加,锚杆轴力的降低幅度也越来越小,结合该断面锚杆轴力值现场实测数据和经济效益,并参考《公路隧道设计规范》和原设计方案,喷射混凝土厚度选择25cm更优。

4 结论

本文以欧洲某高速公路隧道的修建为依托工程,选取其中处于复理岩互层结构地质条件下的该隧道某典型断面进行研究,采用数值模拟分析手段,运用有限元软件Midas GTS NX建立模型,并导入FlAC3D中进行计算,综合对比喷射混凝土厚度为20 cm、25 cm和30 cm三种工况下围岩、支护结构位移变化规律和锚杆轴力变化规律,得出如下结论:

(1)随着喷射混凝土厚度的增加,隧道围岩和支护结构位移值降低幅度越来越小,锚杆轴力减小幅度也越来越小;

(2)该0°倾角互层围岩隧道研究断面,拱顶处总位移值最小,边墙处总位移值最大,且边墙处沉降值也大于拱顶,因此在实际工程中设计和施作支护结构时,应重点关注此部位,必要时需采取一定的额外手段进行加固补强,避免大变形隧道失稳;

(3)综合分析数值模拟计算结果,并结合现场实测数据、《公路隧道设计规范》中相关规定、原设计方案和类似工程案例经验类比,该隧道研究断面初期支护喷射混凝土厚度选取25 cm更优。