设置任务情境,开展多元阅读

2022-02-23赵翀

赵翀,上海市第六十中学教师。

《琵琶行》是一首长篇乐府诗,作者通过叙述琵琶女的故事,述说自己的人生遭际,表达了内心的真情实感。在教学过程中,教师应探索多元的阅读方法,让学生在不同的阅读情境中体会诗人描写的妙笔,找出琵琶女与诗人境遇的相通之处,理解白居易抒发的“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感慨。笔者在《琵琶行并序》课堂中设置任务情境,开展了以下几种阅读方法的实践。

一、抓住细节,文本细读

在教学过程中,有时我们会忽略琵琶女出现前的部分(“浔阳江头夜送客……添酒回灯重开宴”),其实这一部分对后续内容有至关重要的作用,因为正是有了这段文字对乐曲的急迫需要的铺垫,才有了诗人在后文中对琵琶曲、琵琶语以及琵琶女的感慨。必须要让学生抓住细节,仔细品读,才能够体会出诗人笔法的高超,才能深切感受到一个孤独的灵魂此时精神上的饥饿以及对精神慰藉的诉求。据此,笔者设置以下两个任务情境,以期让学生在细节的品读中体会到诗人的情感。

任务一:请同学们从具体的语句来分析第一段的作用。

分析:第一段交代了写作的背景和缘由,更对后文琵琶女的登场起到了铺垫作用。“浔阳江头夜送客”点名了时间(夜)、地点(浔阳江头)以及此行的目的(送客)。“枫叶荻花秋瑟瑟”简单描绘了送客时的自然环境,环境特点是萧瑟凄凉的,渲染了离别时的氛围。接着后面几句继续造势,“主人下马客在船,举酒欲饮无管弦”说明了离别的宴会有酒有菜,但唯独缺少了音乐(“无管弦”)。而这“无管弦”直接导致此次的送别悲惨戚戚(“醉不成欢惨将别”)。可以说,诗人在第一段就已经为琵琶女的登场埋下了一个很大的伏笔。一个凄清的夜晚,一群即将告别的人在进行送别宴,席间因为没有音乐而即将以悲伤结束,似乎只有音乐才能拯救这场离宴,才能拯救这些孤寂的心,基于此,琵琶曲声的出现及琵琶女的登场就显得顺理成章了。

任务二:请同学们阅读“忽闻水上琵琶声……添酒回灯重开宴”这个语段,划出其中的动词,感受诗人此刻的心情。

分析:明确并逐个分析这一段落中的几个动词,“忽闻”“忘归”“不发”“暗问”“移船”“邀”“添”“回”“重开”“千呼万唤”。首先来看“忽闻”,一个“忽”字和上文形成了照应,诗人在这一刻竟然听到了琵琶声,意外和惊喜的心情可想而知。“忘归”“不发”说明了主客此时均被声音惊诧,导致一瞬间的停顿。“暗问”是在低声询问声音的来源,可以想象他们面面相觑,想要寻找但又害怕破坏这份声音的美好的样子。“移船”“邀”则表明已经找到了琵琶的弹奏者,进行主动的邀请,而后续一系列的“添”“回”“重开”“千呼万唤”,则是生动描绘了这群人已经暂时忘却了离别的忧愁,也不管琵琶女是否同意,自顾自地重启了宴会,而诗人此时逐渐燃起了对琵琶女的兴趣,也对琵琶曲充满了期待。

二、图文结合,探究趣读

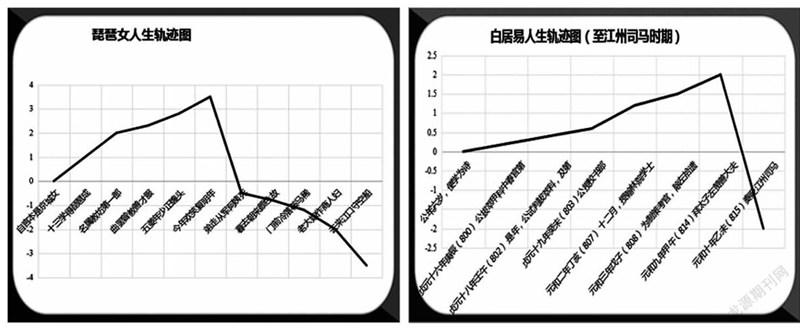

在指导学生阅读这首诗时,教师如何能够直观地让学生感悟到白居易和琵琶女都遭遇人生道路上的“沦落”,画图或许是有效的方法。笔者在备课时关注到诗文中琵琶女与白居易的两段自述,琵琶女的人生变化轨迹相对清晰,但是白居易的经历在文中并没有很详细的叙述,因此笔者补充了《渐老》这首诗以及白居易年谱(部分),设计了以下两个情境任务。通过综合阅读,引导学生体会诗人感慨“沦落”的原因。

补充资料一:诗歌《渐老》

渐老/白居易

今朝复明日,不觉年齿暮。

白发逐梳落,朱颜辞镜去。

当春颇愁寂,对酒寡欢趣。

遇境多怆辛,逢人益敦故。

形质属天地,推迁从不住。

所怪少年心,销磨落何处。

(此诗为元和十一年所作)

补充资料二:白居易年谱(部分)

大历十二年丁巳(777) 公年六岁,便学为诗。

唐德宗建中元年庚申(780) 公年九岁,始识声韵。

贞元十六年庚辰(800) 公拔萃甲科中春官第。

贞元十八年壬午(802) 是年,公试判拔萃科,及第。

贞元十九年癸未(803) 公三十二岁。是年春,授校书郎。始居于长安。

元和二年丁亥(807) 公试进士。试毕,为集贤院校理。十一月,召入翰林院试文。十二月,授翰林院学士。

元和三年戊子(808) 公年三十七岁。四月二十八日,为制策考官,除左拾遗。

元和九年甲午(814)公是年四十三岁,秋八月公入朝,拜太子左赞善大夫。

元和十年乙未(815) 公上疏请捕刺武相贼。宰相以宫官不当先谏官言事,会诬公者,言其母看花坠井死而作赏花及新井诗。奏贬江州司馬。

任务三:根据补充的资料,画出琵琶女和白居易的人生轨迹图。

任务四:一个是朝廷官员,一个是风尘歌伎,结合上面所画的人生轨迹图和白居易诗歌《渐老》,探究他们的“沦落”有何相似之处。

分析:(1)从两张图中我们可以直观看出二人人生轨迹都是由盛及衰,结合补充资料细细品读还可以得出以下几点结论。首先,可以看出二人身世的相似,白居易本居京都要职,现被贬江州,而琵琶女本是长安倡女,现在也沦落于江州,这也就解释了白居易为何会对铮铮然的京都声如此敏感,因为这对他们二人来说这就是“乡音”。

(2)从补充的资料卡可以看出,二人都在感叹年华易逝,琵琶女“年长色衰”,而此时已经四十五岁的白居易也深感“不觉年齿暮,白发逐梳落,朱颜辞镜去”。二人最好的年华已经往事,空留悲叹。

(3)最后,自然就是二人境遇的相似。琵琶女空有一身技艺,名属教坊第一部,但却最终委身为贾人妇。而白居易虽有一身才华,也曾身居要职,但最终在政治斗争中被排挤。他们都有过辉煌的过去,又共同经历着失意的现在,还同样面临着迷茫的未来。一个是被朝廷排挤的逐臣,一个是年长色衰的弃妇,“同是天涯沦落人”也就很好理解了。

三、序文结合,对照阅读

在阅读这首诗作的过程中,有同学提出疑问,这篇序文与诗文有些许重复之处,更有观察能力较强的同学指出,序文与诗文似乎有些许矛盾之处,基于此,笔者思考探讨序文与诗文之间的关系,对帮助学生理解这篇作品的完整性具有深刻意义。笔者设计以下情境任务,以期学生通过探究发现序文与诗文之间不仅仅是相互补充的关系,更体现了白居易的两种截然不同的表达方式,二者是理性与感性的结合,是克制叙述与真情流露的结合。指导学生通过对照阅读,抓住原本容易忽略的细节,并以此作为思考的起点,展开合作探究,在讨论的过程中可使思考更加完善、缜密。

任务五:这篇琵琶行连带着“序”才是完整的篇目,但是在阅读的过程中,有同学提出,序的内容与诗歌多有重复,那么序是否还有存在必要?也有同学指出,序与诗有些矛盾之处,请大家再仔细阅读,合作探究,尝试去发现序与诗歌中的细节,之后请再推断序与文之间的关系。

分析:在细读序和诗文之后,可以发现序与诗文有些细节看似矛盾,实则是交相辉映,不可分割的。主要体现在以下几点细节:

(1)“恬然自安”与“谪居卧病”。在序中白居易说到自己的经历时,用了“予出官二年,恬然自安”这句话,说明自己精神状态还不错,至少是接受了这样的安排。但是诗文中却提到“我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城”,这说明自己的身体状况并不好,进而可以联想他的精神状态也不会很好,否则不会在诗文中有所提及。这里看似矛盾的内容恰恰反映了序文与诗歌之间的互补关系。作为一个官员,白居易不可以将自己内心脆弱的一面毫无保留地展露出来,因此序的内容相对客观,而情感也是相对克制的。而诗歌则不同,在久居浔阳之后,孤独与落寞占据了诗人的内心,当听到来自京城的琵琶声,那颗想要“恬然自安”的心突然被拨动了,这一刻所有压抑的哀怨与伤感难以遏制,一瞬間倾泻而出。

(2)白居易与琵琶女的问与答。白居易与琵琶女的问答在诗歌中呈现为“寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟”。这句话充满了画面感,一个犹抱琵琶半遮面的女子在诉说自己不平凡的经历时依旧是欲言又止,犹豫迟疑的。在序文中二人的问答则显得很干脆,“是问其人,本长安倡女,尝学琵琶于穆、曹二善才,年长色衰,委身为贾人妇”。我认为这里序文把诗文中的细节省略了,是对谈话内容的高度凝缩,使读者在快速阅读后即可明确琵琶女的身世经历。而诗文则是对序文的补充,特别是“欲语迟”这几个字,描绘出琵琶女纵有千言万语,更与何人说的惆怅与无奈,更增添了其经历的传奇。而白居易了解到她的身世,也是在听完曲子之后,这就凸显了曲子诉情的作用,与诗歌的主题也更吻合,这些都是序文所没有表现出来的。

作为高一学段的一篇重要作品,《琵琶行并序》不管在篇幅上还是主旨把握上,都对刚升入高一的学生造成了不小的挑战。阅读是理解文本,把握作者情感的重要方式,而智慧的阅读则会激发学生的阅读兴趣,设置任务情境,开展多元阅读就是在促使智慧的阅读真实地发生。通过文本细读、探究趣读、对照阅读等方式,使学生在任务的驱动下主动参与到学习活动中,在自主探究中发现阅读的乐趣,提升阅读的品质。