艺术能力的发生:艺术起源的神经美学路径

2022-02-22周丰

摘要:艺术起源研究包括两个方面:一是艺术在历史尺度上产生于何时,二是艺术如何发生。然而,艺术起源的时间作为一个最外层的表征,是艺术能力的发生决定的,即包含于艺术能力的发生。当前的艺术起源研究也是指向支撑艺术得以发生的能力。神经美学是以实验实证的方式在个体微观层面上的田野调查,是以个体的艺术感知为研究对象,在艺术感知的过程之中探讨艺术的发生机制。非即时性是人与动物的本质区别。动物的情感表达是即时性的动作表情,而人类则具有非即时性的动作想象,艺术作为人的非即时性产物正是动作想象的物化,而这也是艺术的形式被赋予意味的过程。因此,动作想象是艺术发生的关键能力之一。以动作想象为核心的神经美学研究一定程度上能够解释艺术之能力及其发生机制。

关键词:艺术能力;神经美学;动作想象;有意味的形式

中图分类号:J02

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2022)01-0015-09

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2022.01.003

艺术起源对于艺术学与美学研究都是极为重要的一个命题。艺术起源意在历史尺度上寻找艺术产生的时间,以及艺术是如何发生的。然而,由于原始材料的不完善和原始语境的缺乏,因此,从人类历史进程中寻找艺术起源的时间和艺术的发生机制是不充分的。这也是艺术起源研究从历时性转向共时性的主要原因。田野调查通过对现有的民族文化的认识重回艺术发生的语境就是一种共时性研究;而艺术起源的神经美学路径也是这样一种共时性的转变,与田野调查不同,神经美学聚焦的是个体的艺术感知,结合艺术感知的路径去讨论艺术发生的机制。但在某种程度上,神经美学是以实验实证的方式在个体微观层面上的田野调查。

艺术起源的神美经学路径之基础在于:其一,在物的层面上,从艺术诞生之初到今天的每一件艺术作品,都具有艺术之为艺术的特性;其二,从人之为人的那一刻起,艺术之能力在感知层面上就已经具备;其三,艺术是感知的物化,艺术的创造行为包含了艺术的物化过程和感知行为,因此,艺术的生成路径即是藝术的感知路径,我们能够通过艺术的感知路径回到艺术的形式的生成。艺术发生的历时性与共时性的两条路径是相辅相成的,艺术起源问题也需要共时性的艺术感知加以解释。“认知神经科学是文化人类学与体质人类学对大脑进化的探索所必需的一种新的研究方法。”[1]41借助认知神经科学,神经美学能够将个体艺术感知发生的现象呈现得更为完整,去重新认识艺术之能力。

一、 艺术起源与艺术能力的发生

就艺术在历史尺度上源起的时间问题来看,我们首先要明确的是怎样的原始物件才可以算是艺术?3.2万年前的副歌赫尔德之马,7.7万年前布隆博斯洞窟的赭石,还是140万年前的勒瓦卢瓦人的石斧?我们是在以什么来判定原始物件的艺术属性的呢?如果说我们是以物的形式作为标准,那么,又是什么造就了形式?不可否认的是,艺术起源的时间是一个最外层的表征或者说结果,是艺术能力的发生决定了这个时间。

即便是艺术起源的“劳动说”与“巫术说”,也没有树立一个艺术的标准来判定艺术起源的时间。艺术起源的“劳动说”强调的是劳动的能力使人成为人,恩格斯指出:“首先是劳动,然后是语言和劳动一起,成了两个最主要的推动力,在它们的影响下,猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓。”[2]554在劳动的推动下,人成为了人。“只是由于劳动……由于这些遗传下来的灵巧性以愈来愈新的方式运用于新的愈来愈复杂的动作,人的手才达到这样高度的完善,在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似地产生了拉斐尔的绘画、托尔瓦德森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”[2]552此后,普列汉诺夫对这一观点进行了充分论证,提出了艺术起源的“劳动说”。艺术正是起源于原始人的物质生产劳动,劳动就是艺术产生的根本原因。

巫术说同样没有指明艺术的标准,而是将艺术作为范畴来看艺术起源之逻辑。李泽厚在《美的历程》中谈道:“如同欧洲洞穴壁画作为原始的审美—艺术,本只是巫术礼仪的表现形态,不可能离开它们独立存在一样,山顶洞人的所谓‘装饰和运用红色,也并非为审美而制作。审美或艺术这时并未独立或分化,它们只是潜藏在这种原始巫术礼仪等图腾活动之中。”[3]如果说艺术是潜藏在原始巫术之中,那么,什么又是巫术呢?在爱德华·泰勒看来,“巫术是建立在联想之上的而以人类的智慧为基础的一种能力”[4]。而另一位巫术起源学说的代表弗雷泽也认为:“它(巫术)的两大‘原理便纯粹是‘联想的两种不同的错误应用而已。‘模仿巫术是根据对‘相似的联想而建立的,而‘接触巫术则是根据对‘接触的联想而建立的。”[5]

艺术起源研究想要在宏大的人类历史尺度上确定艺术发生的时间节点,但问题就在于,我们拿什么来确证我们所发现的原始人的制品或遗迹就是艺术呢?是以今天之艺术标准,还是原始人之行为能力及其语境呢?在没有标准仅凭逻辑推导的前提下,艺术起源的时间就会存在极大的不确定性,要么是劳动发生的时间,要么是巫术发生的时间——艺术的起源时间无从判断。显然,艺术起源研究中,我们是弱化了标准问题,或者说是将标准转化为了艺术发生背后的动因,将某个动因的起源视为艺术的起源,劳动说和巫术说也正是将艺术起源转化为劳动能力和想象能力。

此外,芬兰学者希尔恩(Yrj Hirn)则认为艺术起源的动因是艺术冲动:“艺术的不同形式促使我们去假定,存在着不止一种艺术冲动,而是几种艺术冲动”[6],并就此归纳了六种艺术冲动,有“知识传达冲动”“记忆保存冲动”“恋爱冲动”“劳动冲动”“战争冲动”和“巫术冲动”。无疑,在艺术发展的过程中,其形式是不断变化的,艺术所生的情境也是不同的,情境不同则冲动不同,即便是原始人也会有不同的生活情境。这些冲动其实都可归为原始人的艺术表达的能力。如果说是从劳动、巫术中分化了艺术,可以想见的是,未来还会从艺术之中分化出艺术之后的东西,甚至今天这种情况就正在发生,只是我们未可察而已。

还有学者从艺术门类起源的多阶段性质疑了艺术起源的劳动说,认为:“艺术既然门类多种,起源有早有晚,它们的起源往往是历史综合条件所产生的结果,不是单一的原因就可以充分说明的。仅仅说它们是劳动的产物或人的创造物,等于什么也没有说。 因为劳动的产物或人的创造物太多了,单取‘劳动说并不能说明劳动产品中艺术与非艺术的区别,也无法充分解释不同艺术门类的真正起源问题。”[7]显然,劳动说确实不能解释艺术与非艺术的区别。但从多门类艺术的起源来看,这也是不可取的,门类艺术的发展或起源归根结底是艺术能力之起源,门类的杂多取决于媒介的发生,一种新的媒介的诞生就有可能引发某种门类艺术的诞生。

显然的是,“‘艺术起源命题很难真正回答‘艺术之起源……而事实上,无论是‘劳动‘巫术还是‘艺术,它的创造主体都是人。我们对艺术之能力的讨论,最终还是要回到作为主体的人身上。”[8]艺术起源问题将艺术范畴细化来研究无疑能够很明确地找到不同门类艺术或艺术形式的发生时间,但是就艺术范畴而言,这种划分仍不能解决其起源。艺术门类本就是在艺术从人的实践之中分化出来之后的进一步分化,其前提还是艺术能力的起源问题。这种能力不仅是艺术之基础,而且是人之为人的基础,正像恩格斯所说的“猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓”;而巫术作为一种“联想”的能力则更为具体,因此,无论是艺术起源于劳动还是艺术起源于巫术,所强调的都是艺术之能力的起源。

从人的艺术感知本身来看,艺术是人类的一种非即时性活动,这一点也是与动物感知的本质性区别。自然界的物质活动是一种机械的即时性模式,有什么样的作用力就会有什么样的反作用力,呈现出特定的作用效果。然而,在人的身上却有非即时性的表现。

二、非即时性:艺术能力的本质特征

从认识与经验层面来看,非即时性是人之为人的根本表征。“其他动物也存在一些意识形式,但只有人类具有可以超越即时性的感觉经验,而进入一种非即时性(nonpresent)的新可能。具备这种扩展性意识觉知之后,人类第一次创造了艺术。”[1]前言:2“非即时性”是与“即时性”相对的,在《艺术心理与有意识大脑的进化》中,罗伯特·索尔索认为,人之所以创造了艺术是因为人可以打破即时性经验,进入非即时性感知,人可以想象和感知非呈现的事物,能够将此时此地的情绪呈现于彼时彼地,能够将意识经验物化为某种形式,由此,人的感知打破了时空。

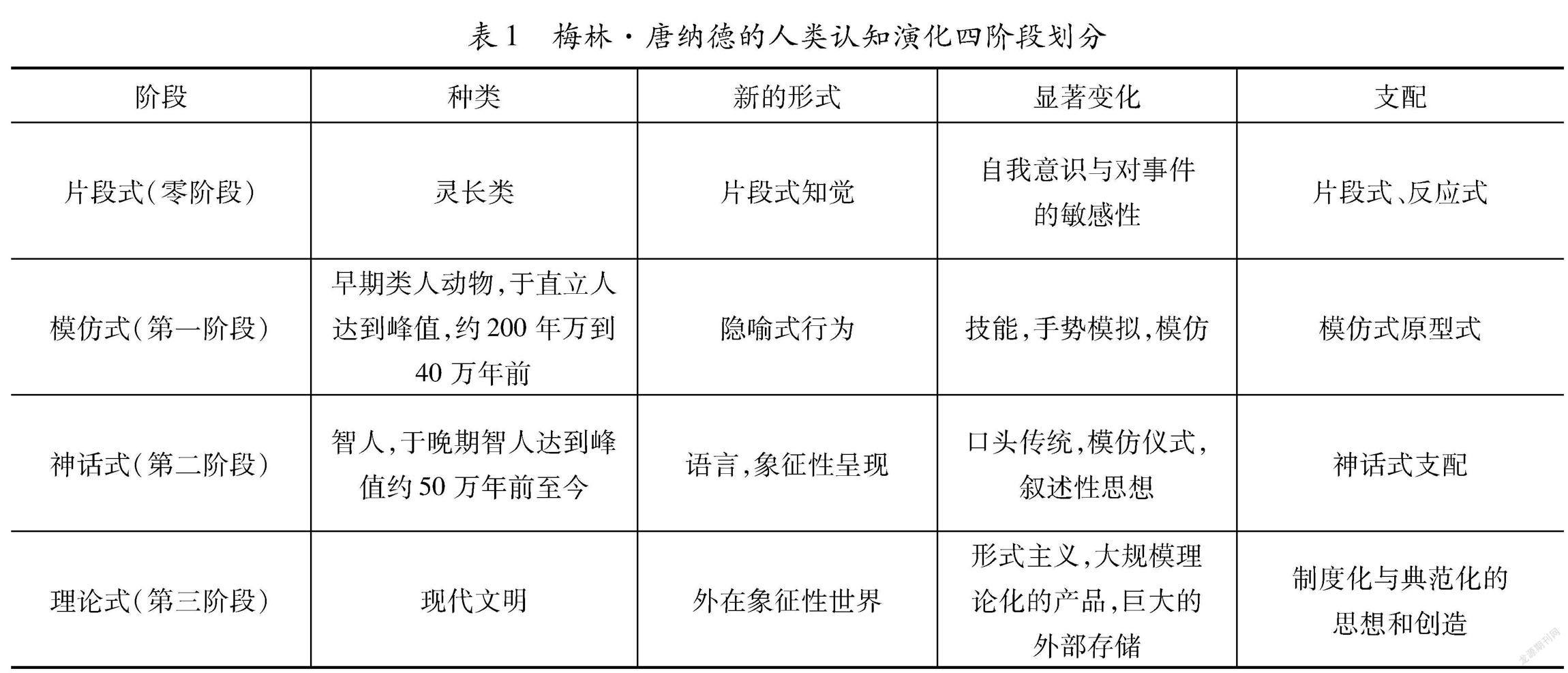

梅林·唐纳德(Merlin Donald)将人类认知的演化划分成了四个阶段(见表1),[1]49早期的灵长类并不具有非即时性的能力,它们对世界的感知是一种片段式和反应式的,也就是说,这种反应是即时性的,有什么样的信息输入就会有什么样的信息输出,是机械的。而当人类进化到“模仿式”阶段的时候,人的行为具有了隐喻性,这意味着,人的行为不再是即时性的了,某种信息输入所得的反馈可能不会再像先前阶段那样是一种一对一的机械输出,而是出现了一种隐喻式、原型式的行为。正如勒瓦卢瓦人的石斧,它反映出人的行为已经具有了非即时性,能够将自身的目的形式化,这种形式具有一种隐喻性,即便是一种实用的隐喻。当人类进入第二阶段的神话式时,人的行为已经具有象征性,象征本身就是非即时性的,象征意味着时空的打破;而在第三阶段,象征进入了制度化和典范化,人类全面地进入到非即时性时代。值得注意的是,唐納德在谈到这四个阶段时,提出今天完全现代化的社会仍然存在这四个阶段,而不是递进式的此消彼长,这就意味着,今天的我们依然具有“零阶段”的即时性行为。

即时性是自然界的普遍存在,风吹叶落、地动山摇、水滴石穿,等等,有什么样的力就会有什么样的作用效果。风吹就会摇动落叶;地震了大山会摇动,石头会跌落;水滴落下都会击打石块,久而久之就会形成孔洞。这些都是自然现象,这种物质的相互作用是即时的、机械的,这是自然界运行的基础。动物作为自然界的一部分,其行为也是一种即时性的,例如,小狗高兴了会撒欢,麻雀看到跌出巢穴的幼鸟会焦虑不安,母牛失去了幼子会哀嚎,等等。动物们在某种情境之中所引发的情感会即时地以动作表情的方式宣泄出来,这就是“零阶段”的反应式。当然,这里所说的动作表情是广义的表情,不仅包括面部表情,同样包括声音表情、身体表情,或直言之,以躯体动作所表之情。动物会以动作表情的方式将自身的情绪发泄出来,这与自然的运行是一致的。

唐纳德的四阶段的共存不仅是社会性存在,更是一种个体性存在。今天的我们仍然具有即时性的动作表情。我们悲伤时会哭,高兴时会开怀大笑,激动时会手舞足蹈。这些都是动物的本能,是一种即时性的情感宣泄。但人类的特殊之处在于,我们不仅有即时性的行为,我们还有非即时性的行为。换言之,我们能够以非即时性的方式表达我们的情感和意识。即使是在非常难过的时候,也会克制不哭,甚至是保持微笑。同样,我们还会在高兴的时候保持平和。也就是说,人类可以不直接地将自身的情感以动作表情释放出来,而是以另一种方式,将此时此地的情感呈现于彼时彼地。人类的艺术就是这种呈现,无论是今天的当代艺术还是所谓的原始艺术,都具有这样一种特征。正是因为这样一种非即时性能力,我们才能创造艺术,同样,仍是我们的非即时性能力,我们才能理解或认识远古时代的艺术。因此,非即时性能力不仅是人之为人的本质表征,同时也是艺术之为艺术的前提。

艺术作为一种物质形式便意味着它也是一种非即时性的表达,是人的情感或观念以物的方式的形式化。贝尔认为,艺术是“有意味的形式”:“在每件作品中,以某种独特的方式组合起来的线条和色彩、特定的形式和形式关系激发了我们的审美情感。我把线条和颜色的这些组合和关系,以及这些在审美上打动人的形式称作 ‘有意味的形式,它就是所有视觉艺术作品所具有的那种共性。”[9]或许,贝尔所说的艺术语境并未包含原始艺术,但具有一定形式的原始艺术一定也具有某种意味。显然,原始艺术,如7.7万年前布隆博斯洞窟的赭石上所刻的平行交错的线条,也符合贝尔所说的“特定的形式”,这种形式也会激发我们的情感意识,它也能够打动我们,如此,这块赭石也符合“艺术”的标准。

虽然,如此说来可能会有争议,但形式作为人的一种符号化,本身就是具有意味的。那么,如果我们将这种形式的意味泛化是不是就意味着艺术不再是艺术,艺术只是普通符号之一种?当然不是。在艺术起源之际,艺术并没有和人的其他实践活动分化开来,艺术之形式和其他人的实践之形式是同一的,因此,“形式的普遍意义”和艺术起源时期“形式化的能力”是相对应的。

因此,即便是不同时期、跨度上万年的原始艺术,都具有非即时性,我们都能回到原始人制作该物品时,通过其形式的生成,感受到那种愉悦。形式是思维的物质化,形式的生成本就伴有愉悦感,感知意味着回到“形”的生成过程。人类进化至今,某种程度上我们仍具有和原始人相同的感知方式,我们仍能够在感知层面解码其形式的生成,形的生成便是其“意味”被赋予的过程。因此,艺术起源研究或许可以从艺术生成的意味着手,艺术形式是在艺术生成的过程中的体现的,艺术能力则是在艺术生成的那一刻的体现。

三、动作想象:“意味”的形式化

神经美学是以实验实证的方式在个体微观层面上的田野调查,是以个体的艺术感知活动为对象、对艺术能力的发生机制的探索。在此,艺术不再仅仅是作为物品的艺术本身,更为重要的是艺术的生成与感知的过程。神经美学就是通过艺术作为痕迹及其感知的方式,还原艺术的感知路径,在感知层面上还原艺术能力的发生,其中,形式被赋予的过程就是感知的过程。而且,基于梅林·唐纳德的四阶段模型,我们也可以从当前的社会形态中寻找到与人类初始阶段相似的物证加以补充。

“艺术与科学是思维的产品;它们是思维的,然而又是思维本身。表面上我们‘欣赏艺术、文学、音乐、理念与科学,而本质是,我们所看到的仅是这些深深触动了我们的美好事物所揭示的我们自己的思维,……艺术绝不仅是涂抹在帆布上的油墨,而是人类思维的一面镜子。”[1]249艺术不仅仅是艺术品,它是思维的产品,也是思维本身。艺术的创作过程同样就是人的思维和感知的过程,艺术的物质形式也是感知的物质形式,艺术形式的生成就是感知的生成。

艺术起源的基础是大脑具备了相应的结构和能力。大脑的进化,为艺术之发生提供了充分的条件。虽然,今天我们即便能够发现原始人的大脑,也只是剩下了的头骨壳,“我们并不能直接测定此类变化,但我们可以以今天我们大脑的工作方式,就大脑可能发生的相关变化做出推论”[1]59。这种推论的基点就在于人与动物的本质区别特征,同时也是艺术的本质特征。然而,我们还需要明确的是:艺术起源之核心是艺术能力的起源,那么,艺术能力到底是怎样一种能力?

從由猿到人的区别来看,人类只有在打破了即时性认知之后,才具备了艺术之能力。与“零阶段”即时性的动作表情相比,人类对自身的掌控意味着人类能够进行非即时性的表达,与即时性的动作表情相对的,就是非即时性的动作想象(motor imagery)。“身体反应(我们可能会视之为与情绪相关的本能反应,如大汗淋漓、瑟瑟发抖、面红耳赤等)却会随着形象的生动性而减弱,你愈是有生动的形象体验,那么你的情感反应就愈会倾向于精神化,而不是身体化。”[10]81动作想象与动作表情的情绪表达方式是人与动物的主要差异特征之一。“动作想象实际上是模仿与审美体验的核心能力。”[10]70因此,在艺术发生的机制中,动作想象也势必起到了关键作用。“动作想象能够使艺术家的创作行为、艺术作品与观者的身体三者融为一体。”[11]而这正是艺术发生的关键能力。在此,或许艺术之发生可能还涉及到我们的其他能力,但我们不妨以动作想象为出发点,去寻找艺术发生在认知神经科学层面的证据。动作想象作为人的本质力量的构成,它的符号化或物质化,实际上就属于人的本质力量的对象化。

形式的生成同时也是艺术之“意味”被赋予的过程。人的情感的表现在形式化的过程中是以动作想象的方式加之以物质媒介的形式化,这就摆脱了情感身体化的动作表情。当前认知神经科学关于动作想象的研究有很多,一方面是就动作想象与实际动作执行的神经基础的研究。动作想象与实际动作执行之间共享着相同的大脑区域,[12]我们仅仅凭借想象就可以在肌肉中产生运动促进作用。[13]这意味着动作—意义在神经层面上的连接,人类可以在没有执行实际动作的情况下实现相同的感知,这也是非即时性能力的体现。另一方面,动作想象作为审美活动之构成,也是动作—意义建构的镜像神经元系统的核心。皮亚杰认为,图式是“动作的结构或组织”[14],然而,图式又是个体的经验构成,因此,动作的结构即为经验身。动作想象的神经美学研究又主要涉及两个大脑区域:关于“自我”建构的默认模式网络和关于“动作—意义”建构的镜像神经元系统。

默认模式网络(Default Mode Network,DMN)默认网络包括内侧前额叶皮层(MPFC,medial prefrontal cortex)、后扣带回 (PCC,posterior cingulate cortex)和部分的楔前叶 (precuneus)、两侧的顶下小叶(IPL,inferior parietal lobule) 以及颞顶联合区 (TPJ,temporal-parietal junction)周围的一些后部颞叶区域,等等。当个体在执行一般任务时,默认模式网络处于活跃状态,而当个体从事以内部为中心的任务(包括自传体记忆检索、展望未来和构想他人)时,默认网络是基线活跃的。换言之,默认模式网络在专注做事的时候不活跃,但在休息的时候特别活跃。

纽约大学的维塞尔、罗宾和斯塔尔(Edward Vessel,Nava Rubin & Starr)在通过fMRI技术对审美的神经基础进行研究时,发现当被试者发生深度审美体验时,大脑中的默认模式网络也会表现出基线活跃水平。这意味着,审美体验涉及了关于自我的加工,但这并不等于默认模式网络产生基线活跃时就一定是审美体验,研究表明,白日梦、自传体记忆、心理时间旅行等都涉及默认模式网络。“当深度审美体验发生时,默认模式网络会表现出惊人的基线活跃水平。这表明,深度审美体验能够促使大脑将外部知觉与内在感受整合为一。”[10]20“外部知觉”与“内在感受”(经验)的整合就是“自我”边界的突破,是自我经验的生长。“只有与自我相关的深度情感才会有默认模式网络的基线活跃,而涉及其他客体的情绪则不能。”[10]51因此,艺术感知在神经生理层面上就区别于其他感知行为,它是“自我”的一种深度建构,这也意味着艺术能力发生的独特性。“默认模式网络,这一系统区域与心理想象系统共享着大部分结构,……表明强烈的形象感(基本的跨感官想象和动作的形象化)是凝聚诸多艺术的纽带,更是连接这诸多艺术与我们对这些艺术所生成的强烈体验的纽带。”[10]21

然而,艺术作为一种“自我”的建构,一种在经验层面上对“自我”边界的突破,这种突破是怎样生成的,在此过程中艺术之意味又是如何被赋予的?在认知神经科学的相关研究中,针对镜像神经元系统的研究某种程度上就能反映出艺术能力的建构。

动作镜像神经元系统的核心区域包括:额下回(IFG,inferior frontal gyrus)、前运动皮层(PMC,premotor cortex)、前脑岛(AI,anterior insula)、初级感觉运动皮层 (primary sensory & primary motor cortices)、顶下小叶(IPL,inferior parietal lobule)以及顳上沟(STS,superior temporal sulcus) 等区域。[15]我们可以看到,默认模式网络和镜像神经元系统本就有重合,而且,有研究指出,二者存在重要的交互作用及相关通道。[16]

关于镜像神经元系统的解读都离不开主体“我”与“他者”之间关系的建构,当艺术起源落实到艺术能力的发生,那么艺术发生便被转换为一种感知活动。“感知在于主体‘我,是主体‘我的边界的扩大,可以被描述为从‘未知进入‘已知的过程。”[8]因此,艺术感知其实也是一种对“自我”的边界的突破。在此,我们能够从镜像神经元系统关于“我”与“他者”的融合的过程中认识艺术能力的建构。

语言作为一种意义符号是如何具有意义的?它的本质是什么?我们能够从镜像神经元的相关研究中找到答案。加莱塞(Gallese)认为,“灵长类已经表现出了对动作目的的理解能力,理解就意味着将观察到的行为与自身的行为经验进行匹配的加工过程。”[17]无论是对于猴子还是人类,动作执行与动作观察的激活意味着什么?里佐拉蒂(Rizzolatti G.)认为,每当个体看到他者的动作时,便会激活自身表征该动作的神经元。这些神经元能够自动激发关于该动作的运动表征,而这个运动表征与自己做该动作时的表征是对应的,其动作意图也是可知的。因此,个体在观察到该动作时便能够基于自身的动作经验来理解该动作。也就是说,镜像系统把视觉信息转化成了动作认识。[18]

在弗洛伊德看来,语言有两层表征,即“词表象”(word-representation)和“物表象”(thing-representation),前者主要指衍生自语词的听觉性表象,后者则主要指衍生自事物的视觉表象。[19]听觉表象必须以视觉表象为基础,换言之,没有悬空的听觉表象。如果我们将听觉表象简化为声音,而视觉表象就是声音背后支撑声音意义的东西。

科勒(Kohler,2002)等人在对恒河猴的实验中执行了两种条件:其一,向猴子同时呈现某种动作及其声音(V+S);其二,只呈某种动作的声音(S)。结果显示,在所监测的神经元中,有13%的神经元在两种实验条件下均表现出了活跃:对动作(撕纸或手扔木棒掷地等)的视觉和声音的反应与仅听见(撕纸或手扔木棒掷地等的)声音的反应相同。为了区别是由单纯的声音引起 F5区神经元激活还是由声音所蕴含的意义引起激活,科勒又另外设置了两种与动作无关的声音作为对照:计算机模拟发出的白噪音和猴子的叫声。然而,几乎被监测的所有的镜像神经元都没有对这种无行为相关的声音产生活跃。换言之,镜像神经元只对与动作相关的声音产生放电。[20]

由实验可知,声音的意义与其产生的动作直接相关。虽然科勒等人没有设计实验去印证在猴子没有获得一个声音的经验之前,即没有说明猴子在声音与动作对应之前是否会就某种声音产生活跃,但我们仍能从其他一些相关实验找到一些证据。安妮卡·鲍克纳(Annika Paukner)等人在《当它们被模仿时,猕猴之识认》中指出,猕猴在观看自身的行为被他人模仿时,镜像神经元会激活,而当观看的行为与自己无关时则不表现出活跃。“模仿似乎需要一种匹配系统,允许将观察到的行为转化为自己执行的行为。换言之,视觉输入需要转换成相应的动作输出。”[21]此外,还有实验表明,恒河猴在观看人用手抓东西的时候,镜像神经元系统会表现出活跃,而当它看到的是一个完全的工具在抓某个东西的时候,镜像神经元则没有表现出激活状态。因为猴子不会使用工具。[22]这就意味着:猴子的理解是以自身的行为经验为基础的。基于这一逻辑可知,猴子对声音的认识也是基于自身的经验,如果它没有建立起声音—动作关联,它也将无法识别声音。因此,研究人员倾向于认为:这可能揭示语言的起源与机制,就是声音与动作对应的直接证据。

那么,在没有语言的时代,人类是如何沟通的?我们可以从当今关于动物行为的研究认识到,行为序列或者说动作序列就是一些动物沟通的语言。例如蜜蜂的舞蹈,圆舞意思是蜂巢附近发现了蜜源,动员同伴去采蜜,而摆尾舞则能指出蜜源的方向和距离。[23]

艺术,在某种程度上和语言一样都是人的一种表意符号。由上述实验可知,语言的意义赋予过程也是动作的建构过程,因此,艺术意味的赋予过程很大程度上和语言相似,都是通过“动作”实现的,只是二者略有差异。动物的语言其实就是动作序列本身,这与前文的动作表情是相一致的,这种语言符号的建构与认识是一种即时性的。而动作想象的实质是在心理层面上的形象的动作序列。我们对艺术的感知过程其实就是艺术形式的生成过程的还原,只是这一过程是以动作想象的方式进行的:“画笔或锉刀的物理轨迹能够唤起观者对作者创作这件作品过程的动作想象,一笔一划,一凿一刻都会化作动作想象被还原于观者的身心。”[10]74艺术创作的过程就是以动作序列的方式将艺术赋予某种形式,只是这种赋形不再是混沌而发的动作表情,它是一种“发乎情,止乎礼”的节制,是一种有序的动作想象的表达。而艺术感知,是以动作想象的方式回到艺术创作的过程,去感知体验艺术的意味。

此外,我们的日常情感与审美情感的差异也是以动作想象为基础的。日常生活中的情感是即时性的,而且是身体化的,而审美情感则正如动作想象所指出的,它是一种弱化了身体化的精神性情感体验。有研究表明:视觉艺术的情感反应,“无论是积极情绪还是消极情绪,都表现出了左半球单侧性,然而,当面对其他行为时,大脑的右半球在处理消极情绪时会更为活跃,而左半球对积极情绪更为活跃。积极的情绪会在中线偏左部的基底前脑和眶额叶皮层表现出高度的活跃,而消极情绪则会在中线偏右部表现出高度的活跃。[24]

然而,在身體层面上,艺术的创作过程本身就是一种动作想象的符号化过程,可以说,创作本身的巨大消耗是一种有节律的身体动作的表达,而非无节制的身体消耗。艺术欣赏体验就更为显著了,“艺术的情感体验也许可以有不同的维度和不同的倾向:这不再是我们对情绪的行为倾向(尽管当你生气时,你也会拍案而起),而是一种享受这些情绪的倾向,我们会以一种全然不同于对待日常情绪(尤其是消极情绪如悲伤或恐惧)的方式来享受它们”[10]35。

参照当下神经美学对艺术的研究,我们可以思考,原始艺术的非即时性的情感表达在原始文化的语境中又是怎样一种存在?原始艺术与现代艺术的异同为何?

显然,原始艺术也是一种动作想象的形式化。加之这样一个事实:我们在完成一个任务时,如铁杵磨成针时会感到愉悦,而当一个原始人在完成他的石斧的打制时,也会伴有愉悦感。但当这把石斧在砍树或是切着什么东西的时候,他则不会对石斧本身伴有愉悦感。当我们第一次看到《蒙娜·丽莎》的时候我们会为之振奋、愉悦,但也并不是每一次都会如此。因此,原始人在其“石斧”生成的那一刻的体验,是和我们今天所谓的审美愉悦是相同的,而当它进入到实用生活之后,就失去了这种愉悦。并且,原始社会中,实用、艺术、劳动是没有分化的,不像今天的我们,艺术是独立的。因此,今天的艺术生产本质上或许和原始人的器物的生产没什么两样,只是当产品完成之后,今天会有一个“艺术”的标签始终伴随之,而原始社会是不存在的。今天的艺术,一朝为艺术,朝朝为艺术。艺术不再仅仅是艺术生成的过程中获得审美愉悦的那一刻,艺术成了一个独立的标签。然而,在艺术的生成或发生之中,其背后的艺术能力及其发生过程仍是一致的。

因此,动作想象与动作表情的对应关系,一定程度上能够解释艺术作为一种能力的发生。艺术发生之中包含着艺术之为艺术的特质。艺术起源的时间确定的前提是艺术之为艺术的特质,是艺术之能力的发生。显然,神经美学对艺术感知的共时性研究,能够呈现艺术发生的能力以及在感知的过程中艺术的特质。

结语

艺术的发生机制存在于艺术本身,艺术之能力是艺术发生的基础。今天的神经美学,将艺术作为一种感知活动。艺术作为物,首先就是人的感知过程的物化,艺术感知活动强调的是艺术的生成性或其对象化的过程。艺术起源过程中,是人之为人的确证,而由猿到人的过程是以即时性与非即时性为根本区别的,梅林·唐纳德提出的人类认知演化的四阶段说也与此相印证。这种区别最为显著的表现即为动作表情与动作想象的差异,动作表情是任何动物都具备的一种即时、机械的情感表达方式,而动作想象是人所独有的,并且,动作想象也被视为艺术与审美的核心能力。

因此,在艺术起源命题中,由猿到人从即时性进入非即时性,也就意味着人能够由动作表情进入动作想象阶段,换言之,动作想象作为人的一种能力一定程度上能够解释艺术的发生、艺术如何具有意味。动作想象的发生,伴随着日常情感与审美情感的分化,也是日常悲伤感和艺术中的悲伤感的分化。艺术情感是体验式的,而日常情感是即时性的。在艺术审美感知的过程中,行为倾向的缺席一定程度上就反映了审美之情感的非即时性。而这种非即时性,在人的大脑中具有明显的区别特征。通过这种现时性的神经美学研究,有可能揭示艺术的发生机制。

参考文献:

[1]罗伯特·索尔索.艺术心理与有意识大脑的进化[M].周丰,译.郑州:河南大学出版社,2018.

[2]卡尔·马克思,弗里德里希·恩格斯.马克思恩格斯文集(第9卷)[M].北京:人民出版社,2009.

[3]李泽厚.美的历程[M].天津:天津社会科学院出版社,2002: 8-9.

[4]爱德华·泰勒.原始文化[M].桂林:广西师范大学出版社,2005:中文版序言6.

[5]弗雷泽.金枝——巫术与宗教之研究[M].北京:中国民间文艺出版社,1987:20.

[6]蒋孔阳.十九世纪西方美学名著选(英法美卷)[C].上海:复旦大学出版社,1990:702.

[7]张炯.文学艺术起源新探[J].文学评论,2016(03).

[8]周丰.由历史的起源至现时的发生:“审美发生”的神经美学转向[J].马克思主义美学研究,2021(02).

[9]克莱夫·贝尔.艺术[M].薛华,译.南京:江苏教育出版社,2004: 3.

[10]加布里埃尔·斯塔尔.审美:审美体验的神经科学[M].周丰,译.郑州:河南大学出版社,2021.

[11]Dio C.D.,Macaluso E.,Rizzolatti G.,et al.The Golden Beauty: Brain Response to Classical and Renaissance Sculptures[J].Plos One,2007,11:e1201.

[12]Jean Decety.Do imagined and executed actions share the same neural substrate?[J].Cognitive Brain Research,1996,3: 87-93.

[13]Porro C.A.,Francescato M.P.,Cettolo V.,et al.Primary motor and sensory cortex activation during motor performance and motor imagery: a functional magnetic resonance imaging study.[J].Journal of Neuroscience,1996,16(23):7688-7698.

[14]皮亞杰、英海尔德.儿童心理学[M].吴福元,译.北京:商务印书馆,1980: 5.

[15]Istvan M.S.,Uddin L.Q.Self-Processing and the Default Mode Network: Interactions with the Mirror Neuron System[J].Frontiers in Human Neuroscience,2013,7: 571.

[16]Lou H.C.,Luber B.,Crupain M.,Keenan J.P.,Nowak M.,Kjaer T.W.,& Lisanby S.H.Parietal cortex and representation of the mental self[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (2004),101(17): 6827-6832.

[17]Gallese V.,Goldman A.Mirror neurons and the simulation theory of mind-reading[J].Trends in Cognitive Sciences,1998,2(12): 493-501.

[18]Rizzolatti G.,Luppino G.The cortical motor system[J].Neuron,2001,31: 889-901.

[19]弗洛伊德.弗洛伊德心理哲学[M].北京:九州出版社,2015 :9.

[20]Kohler E.Hearing Sounds,Understanding Actions: Action Representation in Mirror Neurons[J].Science (Washington D.C.),2002,297(5582): 846-848.

[21]Paukner A.,Anderson J.R.,Borelli E.,et al.Macaques (Macaca nemestrina) recognize when they are being imitated[J].Biology letters,2005,1(02): 219-222.

[22]Gallese V.,Fadiga L.,Fogassi L.,Rizzolatti G.Action recognition in the premotor cortex[J].Brain 1996,119: 593-609;Rizzolatti G.,Arbib M.Language within our grasp[J].Trends Neurosci 1998,21:188-194.

[23]黄文诚.蜜蜂的舞蹈语言[J].生物学通报,1994(04).

[24]Alves N.T.,Fukusima S.S.,Aznar-Casanova J.A.Models of Brain Asymmetry in Emotion Processing[J].Psychology & Neuroscience,2008,1(01): 63-66.

收稿日期:2021-11-14

基金项目:

作者简介:周丰,艺术学博士,上海社会科学院思想文化研究中心助理研究员,研究方向:神经美学与艺术理论。

The Occurrence of Artistic Ability: A Neuroaesthetic Approach to the Origin of Art

ZHOU Feng/Research Center of Ideology and Culture, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai 200020, China

Abstract:Researches on the origin of art includes two aspects: one is when art came into being in history, and the other is how it happened. However, as the outermost representation, the time of the origin of art is determined by the occurrence of artistic ability, so it is also embedded in the occurrence of artistic ability. The current researches on the origin of art also indicate the ability to make artistic occurrence possible. Neuroaesthetics is a kind of fieldwork at the micro-individual level in the way of experimental demonstration. It takes individual art perception as the research object to explore the occurrence mechanism of art in the process of art perception. Nonpresent is the essential difference between human beings and animals. Animals emotional expression is a kind of present motor expression, while human beings have nonpresent motor imageries. As a nonpresent product of human beings, art is the materialization of motor imagery, which is also the process in which the form of art is endowed with significance. Therefore, motor imagery is one of the key abilities of art. With motor imagery as the core, the study of neuroaesthetics can explain the artistic ability and its mechanism to a certain extent.

Key words:artistic ability; neuroaesthetics; motor imagery; significant form