非遗视角下黄氏南少林鸣鹤拳融入高校体育教学的研究

2022-02-21林邵威

林邵威

(苏州大学体育学院 江苏苏州 215021)

中华武术起源于早期人类的生存斗争,随着历史变迁和文化更迭,历经多朝代不同统治阶级的扶持与压迫,吸收了儒、释、道、医之精髓,最终于明清时期形成了风格迥异、特点鲜明的众多武术拳种以及各流派各门户丰富多彩的武术理论,展现出了厚重璀璨的武术文化风貌。

1983—1986 年,国家体育总局对全国武术遗产进行挖掘整理,初步查明流传各地的“源流有序、拳理明晰、风格独特、自成体系”的拳种共有129个,还不包括名气较小,习练人数不多的拳种。各拳种主要以人名、动物名、门、姓氏、佛道圣仙、神仙鬼怪、生活杂物等来命名,而鸣鹤拳正是以鹤命名的拳种。

2022 年2 月,黄氏南少林鸣鹤拳被列为福建省第七批非物质文化遗产项目,该拳是一种以“三战”为基本动作,刚柔相济,运气声如鹤鸣的传统拳术,广泛流传于世界各国,并在我国福建八闽之地广为流传。在现代化进程的不断加快和各类经济冲击的影响下,黄氏南少林鸣鹤拳赖以生存的村落文化逐渐没落而造成其传承及发展受阻。加快对南少林鸣鹤拳保护、传承与发展迫在眉睫,国家政策文件曾多次指出,高校对于非物质文化传承与保护有不可推卸的责任。

基于此,该研究以传承与保护现有的黄氏南少林鸣鹤拳套路为切入点,从非遗保护视角探究黄氏南少林鸣鹤拳融入高校体育教学的可行性,从而构建出一种适用于高校体育教学的鸣鹤拳套路,旨在为鸣鹤拳教学提供新的思路和理论参考,进而促进黄氏南少林鸣鹤拳在高校教学中的可持续发展。

1 黄氏南少林鸣鹤拳概况

鸣鹤拳是福建省南拳七大流派之一,最早于清朝顺治年间相传为少林拳师方种的独生女方七娘所创,正宗是白鹤拳。鸣鹤拳源于潘与八,由后世福建福州籍谢宗祥转给陈圣标后,再转给高足黄飞鹏,经莆田涵江籍黄飞鹏潜心研究,得鸣鹤拳术之精髓,冠以自家姓氏命名,并在汲取南少林文化之精华的基础上创编而成,遂命名为“黄氏南少林鸣鹤拳”,并传给子孙后世,在子孙后代的传承中得以保留与发展。

黄氏南少林鸣鹤拳是以“三战”为基本动作,刚柔结合,形象似啄理羽毛状,善用掌,常发出“鸣叫”之声,借催气来助力,步法上多走三角步、鹤步,故有鸣鹤之称[1]。其内容丰富多样,套路繁多,以徒手套路、器械套路以及对练套路为主,主要有鸣鹤三战拳、刀、南叉、剑、棍、鸣鹤拳对练、七步扁担棍对练(一拳两短兵两长兵两对练的七大套路),具有刚健有力、朴实无华的独特风格,表现出传统与创新并存的文化特色,在中国传统武术中独树一帜。2022 年2 月,黄氏南少林鸣鹤拳被列入福建省第七批非物质文化遗产代表性项目名录。如今广泛流传于日本、东南亚、台湾以及港澳地区,并在福建八闽大地有大量习练者。现任莆田市涵江武术协会会长黄国雄是黄氏南少林鸣鹤拳第五代传承人之一,也是福建省著名拳师黄飞鹏之子。

2 黄氏南少林鸣鹤拳融入高校体育教学的可行性探析

2.1 相关政策的引领与支持

2006 年,我国正式开启了国家非物质文化遗产保护工作,此后全国各地掀起挖掘和申报非物质文化遗产的热潮,如今已建立国家级、省级、州或市、县级四级名录保护机制。黄氏南少林鸣鹤拳先后入选省市级非物质文化遗产,不仅为了增加曝光率,也为实现黄氏南少林鸣鹤拳的活态传承与可持续发展。非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的典型代表,当前已颁布较多相关政策,均将中华优秀文化与非遗融入高校教学。

2014年,教育部颁布《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》,明确指出,鼓励有条件的高等学校统一开设中华优秀传统文化必修课,拓宽中华优秀传统文化选修课覆盖面[2]。2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅在《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》要求中提出,推动高校开设中华优秀传统文化必修课,在相关学科专业和课程中增加中华优秀传统文化的内容,推动民族传统体育项目的整理研究和保护传承[3]。2020年,教育部在《关于“非遗进校园”工作常态化建议的答复》中提出,高等教育方面,支持高校依法自主开设非遗相关本科专业,引导高校加强非遗相关专业内涵建设和课程建设,提高人才培养能力,目前部分高校多项非遗课程列入国家精品在线开放课程[4]。因此,黄氏南少林鸣鹤拳应依托国家政策的扶植和引领,结合高校资源,探索创新的传承模式。

2.2 高校的职责体现和使命担当

高校作为教育主阵地,承担着文化传承、人才培养、社会服务以及科学研究四大职能,还肩负着实现中华民族伟大复兴的历史重任。黄氏南少林鸣鹤拳作为我国优秀传统体育类非物质文化遗产之一,随着外来文化的多向传入及现代化进程的推进,黄氏南少林鸣鹤拳赖以生存的原生态环境已发生变化,传承和发展的状况不尽如人意。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》指出,加强高校非物质文化遗产学科体系和专业建设,支持有条件的高校自主增设硕士点和博士点[5]。高校专业门类齐全,研究方向种类繁多,多元人才供给充足,研究方法众多实用。吉灿忠教授曾说:“拳种进入学校,是研究拳种技术和理论体系、传承传统武术本真的必由之路”[6]。

黄氏南少林鸣鹤拳技术动作繁多且朴实敏捷,攻防严密,招式多变,劲力的运用灵活而有弹性,表现出以形为拳、以意为神、以气催力的特点,拳势猛烈,富于阳刚之美。在演练时,不仅有助于习练者灵活性、协调性以及力量性的发展,而且配合声音开声助威,常发出嘿、嘶、哈等声音,或者模仿鹤的鸣叫,会给观赏者带来视觉和听觉的感受。推进黄氏南少林鸣鹤拳融入高校体育教学是践行高校职能的重要体现,也是实现黄氏南少林鸣鹤拳的活态传承途径。

2.3 课程教学改革内容的创新与突破

自1915年中华武术正式被纳入高等学府的教育体系,高等院校武术教育已长达百年之久。经调查,至今为止,我国共有55所高校开设武术与民族传统体育专业,并将武术课程列为高校体育类专业的核心课程。由此可见,我国高校武术运动取得巨大的进步与发展。然而,学校武术教育问题仍是武术领域面临的最严重的问题[7],当前我国高校武术教育还存在内容过于统一和单调,教学方法不够优化,专业教师资源稀缺与分布不平衡,武术考试标准及难度不明确,学生喜欢武术却不喜欢上武术课等问题[8]。

为解决这一系列问题,武术界专家学者先后提出3种典型的改革思想,以淡化套路,突出方法,强调应用[9],突出(整合)拳种,优化套路,强调应用,弘扬文化[10],一校一拳,打练并进,术道融合,德艺兼修,强化套路,突出技击,保质求精,终身受益[11]。黄氏南少林鸣鹤拳作为传统武术的一部分,具有技击性、文化性、艺术性、地域性、体育性的特点,将其纳入高校课程之中,对高校而言,能够改善原有课程趋同化的弊端,进一步创新和丰富武术课程内容,为教学改革输入新鲜血液。与此同时,将黄氏南少林鸣鹤拳的家族传承和师徒传承的单向传授方式转向学校传承和社会传承的多元传授方式,能够使黄氏南少林鸣鹤拳非物质文化遗产呈现出后继有人、可持续发展的良好局面。

2.4 高校学生是符合黄氏南少林鸣鹤拳习练要求的最佳人选

由于活动空间受限,黄氏南少林鸣鹤拳要求动作幅度短小精悍,以免失去平衡。这种活动空间限制决定了黄氏南少林鸣鹤拳不像其他拳种(查拳、地躺拳等)可进行蹿蹦跳跃、摸爬滚打,因而特别讲究下盘稳健,发力短促,动作刚猛,主要凭借双手来防守和进攻,注重两臂有弹抖之劲,撞抖之功,两腿有缩绷之劲[1];在身法上要求肩如龟、腹如虾、腰如龙、胯如猴;步法包含平行步、三角步、横裆步、仆步等,具有灵活、稳健等特点。黄氏南少林鸣鹤拳独特的技术特征,不仅加大了习练者的演练难度,还对习练者提出了极高的身心素质要求。目前高校学生年龄为18~23 岁,从人的生长发育规律来看,与中小学生相比,他们的身体结构及机能均达到了较高的发展阶段,心理智能发育趋向完善,表现为骨骼生长停止,肌纤维增粗,各感官系统变得灵敏活跃。

通过反复阅读第五代传承人之一——黄秀玉编著的《鸣鹤拳·械》[1],笔者认为,黄氏南少林鸣鹤拳适合高校大学生习练。一方面,从生理上看,长时间、科学系统地进行黄氏南少林鸣鹤拳训练,对心血管系统、呼吸系统、神经系统以及运动系统有较好的促进作用,能够改善心肌的血液循环,提高肺活量,增强氧的利用率,增大肌肉力量,增强骨骼、关节灵活性与稳定性,进而提升平衡能力、竞技能力、反应能力、爆发能力和耐力;另一方面,从心理上看,高校大学生的心智发育趋于成熟,接受新鲜事物时会表现出较高的求学欲、理解能力、接受能力以及心理承受能力,练习黄氏南少林鸣鹤拳有利于培养学生良好的心理素质和意志品质。总之,从生理和心理两方面,均体现出高校大学生应是传承黄氏南少林鸣鹤拳文化的不二人选。

3 黄氏南少林鸣鹤拳融入高校体育教学的内容构建

3.1 联合延请拳师,合力编写鸣鹤拳教材

伴随“十二五”高校课程改革的日益深入,特色体育校本教材的开发和设计是深化特色体育课程改革的内在前提,也是推动武术教师专业化发展的重要举措[12]。特色鸣鹤拳校本教材是黄氏南少林鸣鹤拳融入高校教学的先决条件和基础工作。开发高校鸣鹤拳教材需要高校教师与民间拳师或黄氏南少林鸣鹤拳非遗传承人互动合作,共同编著,讲究在保持“原生态”特征的同时不断创新。

民间拳师或黄氏南少林鸣鹤拳非遗传承人作为鸣鹤拳的专业习练人群,具备完备的鸣鹤拳理论技术体系,还拥有珍贵古籍资料及文物图像,可为编写教材提供有力史料和动作拍摄指导。而高校教师具有较强的编著能力与科研素养,能在教材编写上进行优化、改进。与此同时,要在教材内容上注重选择鸣鹤拳历史源流、经典套路、文化解读等主题,彰显黄氏南少林鸣鹤拳高校体育地域特色,更好传承与弘扬传统文化,从而满足黄氏南少林鸣鹤拳融入高校教学的需要,切实保证教材成为“铸魂工程”。

3.2 黄氏南少林鸣鹤拳的套路技法与身体素质训练交叉配合

武术是一项涉及全身肌肉、关节以及内脏器官的运动。膝、髋和肩关节的灵活性以及腰背的柔韧性,上下肢的力量、速度、爆发力,以及身体的协调性和气息的调动,在武术运动中起着决定性的作用[13]。黄氏南少林鸣鹤拳是一种象形拳,在动作编排上模仿鹤的各种姿势,技法特征表现为套路结构紧凑、攻防技击性强、招式实用多变、发劲富于弹性,分为刚、柔、虚、实、直、横、斜7 种;上肢动作较多,腿法和跳跃动作较少,以冲、劈、盖、插、挑、甩等手法动作为主,具有灵活、稳健等特点。这对习练者的全身肌肉柔韧素质以及腰腿灵敏素质要求较高。所以高校学生学习黄氏南少林鸣鹤拳套路的同时,还应该配合素质训练来强化自身的身体素质,除了借助常规的长跑、负重、跳跃、攀爬等动作以外,还可以将黄氏南少林鸣鹤拳技法练习与身体素质训练相融合。因此,该文只以黄氏南少林鸣鹤拳的部分技法与柔韧灵敏素质训练配合为例进行摸索。

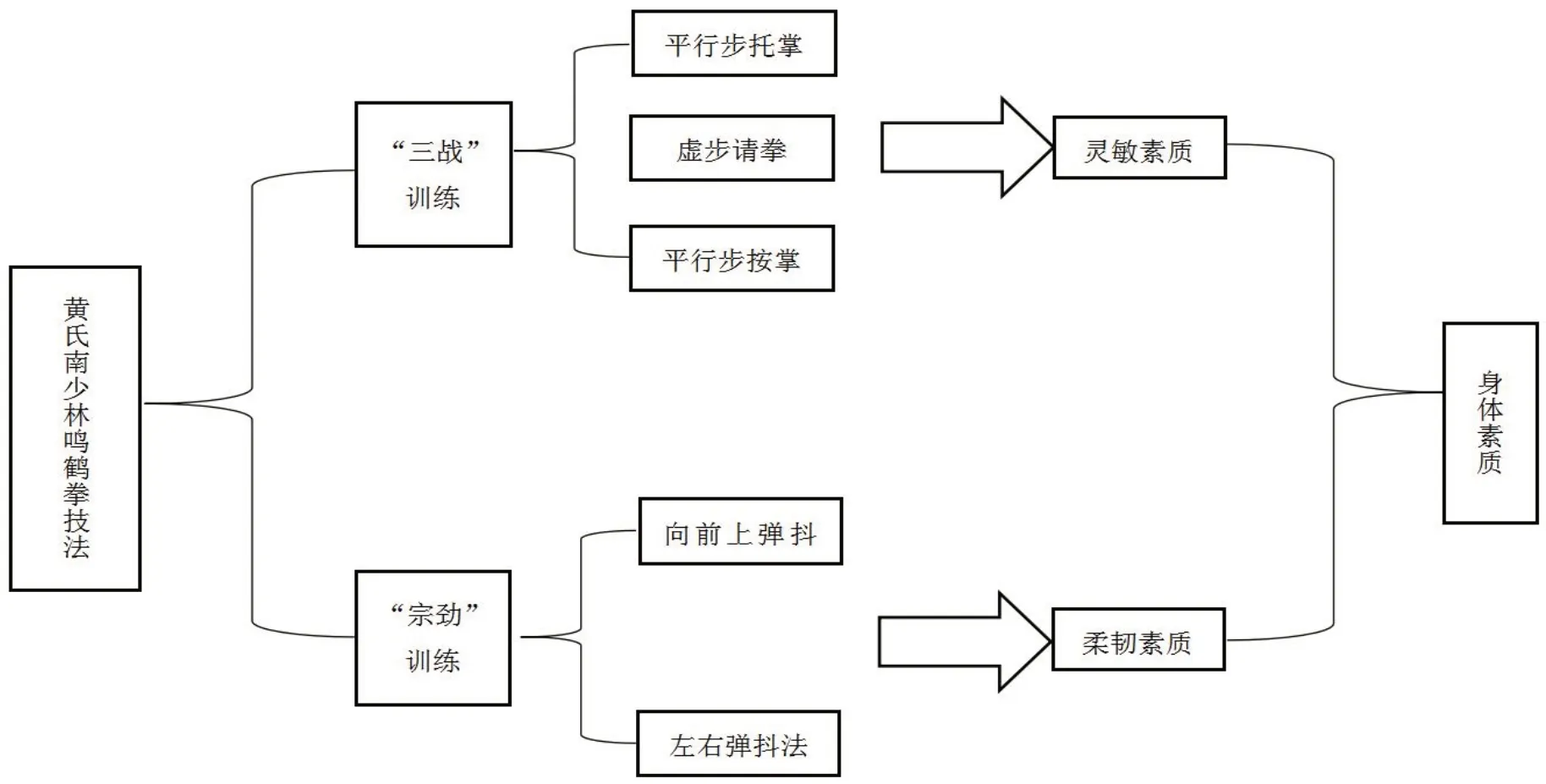

如图1 所示,高校教学中可以将黄氏南少林鸣鹤拳“三战”训练的平行步托掌(运气起势)、虚步请拳(将军抱印)、平行步按掌(拉须摔印)等技法与针对腰腿部的灵敏素质练习相配合,而柔韧素质可通过黄氏南少林鸣鹤拳“宗劲”训练的向前上弹抖法、左右弹抖法等技法得到有效提升。除此之外,其余身体素质训练也可借助黄氏南少林鸣鹤拳的其他技法得以强化。

图1 高校开展黄氏南少林鸣鹤拳的灵敏素质与柔韧素质融合教学示意图

3.3 立足以学生为本,设计分级的套路体系

黄氏南少林鸣鹤拳现有套路共有四段,即42 个动作,每段包含着十余个动作组合。2013年,上海体育学院的赵光圣教授曾提出“一校一拳、打练并进,术道融合、德艺兼修”的教改理论[11],旨在重新构建高校武术教育新体系,开创拳种进高校的新局面。笔者认为,黄氏南少林鸣鹤拳进入高校体育课,应基于“以学生为本”的教学思想,遵循高校学生的身体和心理发展特点,并结合现有的鸣鹤拳套路,构建出区分难度等级的黄氏南少林鸣鹤拳套路,从而满足高校不同学生的习武需求。

黄氏南少林鸣鹤拳纳入高校体育课程中,应针对不同的教学对象,采用不同类型的套路教学,可设计成初级、中级和高级三种套路类型(见表1)。初级套路是以基本手法与步型简易组合而成的黄氏南少林鸣鹤拳健身操,中级套路主要以黄氏南少林鸣鹤拳四段42个动作为主,而高级套路则是模拟实战的徒手或器械对练套路。

表1 黄氏南少林鸣鹤拳在高校教学内容的设计表

4 结语

黄氏南少林鸣鹤拳作为传统武术技艺和中华优秀传统文化,在2022年被列入福建省省级“非遗”项目,成为“非遗”项目,不只是为了走进公众视野,也是为了促进黄氏南少林鸣鹤拳的长足发展。在党和国家一系列政策文件的指引与支持下,非物质文化遗产的传承、保护、发展工作已成为各高校义不容辞的责任和使命,再加上“一校一拳”“一校多拳”教改理念的提出,这对黄氏南少林鸣鹤拳融入高校体育教学来说,是一个良好的时代契机。结合当前高校体育教学的实际情况及学生自身的特质来构建出一种适合于高校的教学内容,能够为黄氏南少林鸣鹤拳的活态传承和创新性发展提供依存空间。