学士后教师教育专业课程改革初探

2022-02-21赵萍 季楠

赵萍 季楠

【摘 要】世界各国教师教育改革中,以学历提升为标志的质量提升是重要特征之一,在延长教师教育年限的同时也更加强调实践取向,促进学士后教师教育课程的“理论与实践相结合”。我国目前已经步入学士后教师教育改革的深水区,在进行教师教育转型的过程中,教师教育课程改革是最直接也是最复杂的部分,其困境主要集中在理论与实践的二分和脱离问题。本研究以北京师范大学教育学部学士后教师培养项目为案例,从基于教学实践逻辑的课程内容、基于机构合作框架的课程实施、基于形成性评价的课程评价三个维度,对学士后教师教育专业课程改革进行了初步探索,以重新建构高学历教师培养的教师教育专业课程。

【关键词】学士后教师教育 专业课程改革 教学实践

世界各国教师教育改革中,以学历提升为标志的质量提升是重要特征之一。早在20世纪七八十年代,国际社会已经开始发力提升教师培养的学历层次。从1979年开始,芬兰为了提高未来教师的学术门槛和质量标准,规定教师资格的基本要求要达到五年制的硕士学历。1992年,英国规定所有新教师都要通过“研究生教育证书(PGCE)”项目才能成为合格教师,宣告英国教师教育的学历层次要求正式达到学士后水平[1][2]。2006年,美国90%的教师通过大学教育学院的学士后项目培养,只有10%的教师培养还停留在学士层次[3][4]。虽然各国学士后教师教育的培养年限、学历证书要求各不相同,但总体而言,在硕士层面,各国教师培养模式的改革仍然具有共同特点,即在延长教师教育年限的同时也更加强调实践取向,并要求高等教育机构跟中小学在教师教育项目上開展更加紧密的合作[5],在课程体系中大幅增加中小学实习和培训的机会以促进师范生对理论和实践的整合[6]50-51。

我国自1996年开始试点设置教育硕士学位,招收具有本科学历和三年以上工作经验的在职教师和管理人员进行硕士层次的专业教育。到2006年,教育硕士学位教育正式开始实施,开设涵盖教育管理、学科教学、现代教育技术、小学教育、科学技术教育、心理健康教育、学前教育和特殊教育的教育硕士专业,以适应我国对高学历教师培养的迫切需求。

学士后学历层次的教师培养也是我国教师教育体系转型的反映。从20世纪90年代开始,我国教师教育体系已经“从封闭走向开放、从培养培训分离走向一体化”[7],完成了“第一次转型”。“第一次转型”完成后,教师的学历在逐步得到提高的同时,教师教育转型的任务也更加指向了内涵式发展的深层矛盾,完成“在学科基础和组织结构上”的实质性转型,建立专门培养教师的教师教育学科制度,从学院组织、学科设置、专业设置、大学师资、课程体系等各个层面和角度由学科逻辑转向专业逻辑的“二次转型”[8]98-99,成为提升教师培养质量的基础路径。

在提升教师培养的学历层次、完成教师教育转型的过程中,教师教育课程改革是最直接也是最复杂的部分,其困境主要集中在理论与实践的二分和脱离问题,具体体现在:第一,教师教育专业知识的构建方式是以教育研究逻辑为起点,而不是以教学实践逻辑为起点;第二,大学课程不仅与实践脱节,而且以命题式的理论知识学习为主,缺乏对实践的回应。因此,有必要以教学实践为逻辑起点,重新建构高学历教师培养的教师教育专业课程。

一、基于教学实践逻辑的课程内容

教师教育完成大学化以后,教师知识的学科地位在大学里始终面临“师范性”与“学术性”、“理论性”与“实践性”、“学科性”与“(教学)专业性”的争论,教育学在大学特别是综合性大学的学科体系中,时常处于模糊与边缘的境地[9]。作为教师培养的基础性课程,传统意义上的“教育学”“教育心理学”“课程教学论”“教育技术学”等教师教育基础课程以大学的学科逻辑建构知识组织方式,讨论问题的逻辑起点是“学科研究对象与方法”,课程建设更多的是满足大学学科建设目标而非教学实践需求,表现在课程组织上,教育学专业知识就会以命题知识的形式分门别类地以单一学科课程的方式呈现在未来教师的课表中。这样一来,表现为命题知识的教育学知识就成为未来教师习得的“理论”。作为未来教师,如何建构对“理论”的理解,特别是在面对现实情境时,如何运用自身建构的理论框架去认识和理解现实困境并找到解决方案,就不能反映在课程学习的过程中,学习者如何学会教学的过程仍然是事实上的“黑箱”。

为解决这一问题,北京师范大学教育学部在学士后教师培养项目中,尝试打破传统上以“老三门”为代表的教师教育专业课程框架,更新教学专业知识的基础与学科逻辑,实现教学专业知识对教师培养和教学实践的支持性作用,尝试在课程学习的过程中将命题知识的学习与现场学习的情境性整合起来,在一定程度上创设在实践情境中学习理论知识的学习体验,以“情境化”“实践性”和“整合式”的方式学习教育专业知识。

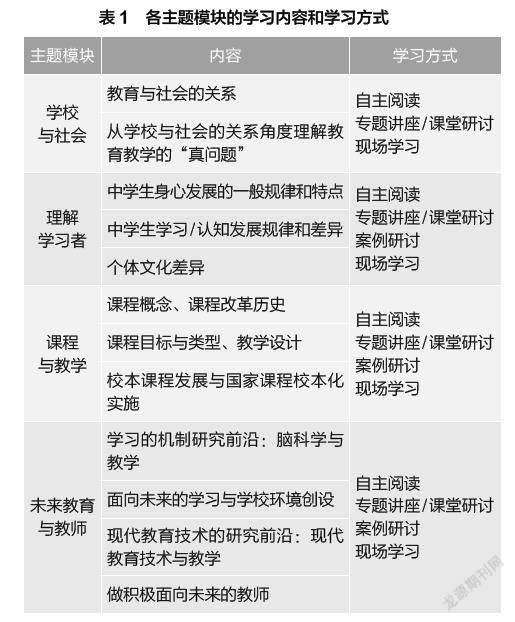

在课程内容方面,借助国内外有关教师学习的研究成果,北京师范大学教育学部尝试重构教师教育基础课程结构。“教育学”“心理学”“课程教学论”和“教育技术学”不再以分科的课程形式出现,而是参考现代教学的需求,将上述课程整合为一门课程,重新整合为“学校与社会”“理解学习者”“课程与教学”和“未来教育与教师”四大主题模块。在具体学习方式方面,自主阅读、专题讲座、现场学习、案例研讨等方式贯穿其中,并采用项目学习的方式帮助学习者通过对真实的锚点问题开展研究,整合各个主题模块的学习内容(见表1)。

课程主题模块和内容的设计出发点是未来教师的专业实践情境。第一,教学专业实践的主要场景在学校,而学校不是脱离社会的存在,而是社会生活的一部分,教师需要在社会生活的范畴中理解工作场所和教学工作。第二,教学工作的专业属性决定了“如何教”“如何学”和“学什么”,这三个问题构成了教师专业的三个属性。因此,未来教师需要通过“理解学习者”和“课程与教学”两个主题内容的学习来初步解决“如何教”和“如何学”的问题。第三,作为一个“学习型”专业,教师应该具有发展性观念,以动态的眼光去理解教育教学实践的发展与教师职业,因此,需要了解和掌握有关教学、学习和技术支持学习的最新成果,以积极的态度迎接未来的不确定性。

在学习方式上,授课团队尝试从课程实施层面推动教师教育教学法(Pedagogy of Teacher Education)的创新和改革,希望未来教师通过愿景中的教学方式学会教学。因此,在课程教学的过程中,北京师范大学教育学部综合运用了讲授式教学法、现场听评课及教学研讨、小组讨论、案例研究、小组合作学习和项目式学习等方式,在大学课堂和学校现场设计未来教师的学习活动,完成课程教学。

二、基于机构合作框架的课程实施

进入21世纪以后,英国、美国等基于学校的教师培养改革取得了令人瞩目的成绩,国际上实践取向的教师教育思潮与改革方兴未艾。在全球范围内,由大学教育学院培养教师的专业主义教师教育模式受到了广泛的批评,大学在教师培养中的作用和角色也再次经历了反思与审视[6]70-72。我国与英国、美国情况不同的是,20世纪90年代末开始的教师教育转型使得传统上承担教师培养的师范(学院)大学纷纷通过升格、合并等方式转型为综合性大学[8]103-104[10],教师教育学科在大学内部的学科建制和资源设置中遇到了挑战,教师教育学科建设出现了一定程度的困难,教师培养质量遭遇了学历提升而质量下降的局面,教师培养不能满足基础教育改革与发展需求,职前培养与在职专业发展脱节的问题较为突出[11][12][13]。

学校在教师培养中的重要作用无须赘述,早在师范学校设立之初,用于开展教学实验和实践学习的附属学校就是师范学校的组成部分。20世纪80年代以后,推动教师教育走向专业教育的呼声日益高涨,学校日益被看作类似于“医院”的专业场所,师范生在学校中有教师指导的情况下开展实践学习是一种基于现场学习的“临床实践”,因此,学校在师范生培养中的重要性等同于大学校园的学习。在实践取向的教师教育模式快速发展的背景下,学校对教师培养的重要性更是被提升到前所未有的高度,英国和美国都已经出现了学校主导的教师培养新模式。在我国教师教育实践中,大学与实习学校的关系也经历了较长的探索过程,总体而言,大学始终在教师培养过程中发挥了主导作用,但实习学校正在逐渐从附属地位走向伙伴关系。

与英国、美国等相对松散、自发的教师专业发展活动相比,我国采用独具特色的在职教师专业发展制度。其中,20世纪50年代正式建立的教研制度在规范中小学教学、提高中小学教师专业水平以及监督、管理学校教育教学等方面发挥了重要作用[14]。1990年,国家教委颁布了《关于改进和加强教学研究室工作的若干意见》,推动了教研制度走向正规化。2019年,教育部发布了《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》,从教研工作体系、工作內容、教研队伍建设和教研保障机制等方面明确了新的发展方向,要求完善国家、省、市、县、校五级教研工作体系。制度化、完善的教研工作体系是我国教师专业发展的重要制度保障,也是教师不断开展专业学习的重要场所,在链接教育政策与教学实践、课程实施与改革、教材开发与学习评价等方面具有独特优势,充分发挥了面向实践的组织性、制度性优势,提高了教师培养质量。

在课程实施过程中,该培养项目构建了“大学—教研机构—学校”的合作伙伴关系。第一,大学在教师培养中发挥主导作用,大学教师培养机构全面负责课程设计、实施和评价;第二,教师专业发展机构和学校作为教师培养的合作伙伴,从人员、课程活动与课程内容的角度为大学教师培养机构提供支持。具体合作内容包括:邀请教研员和学校教师进入课堂,在课程实施过程中,与未来教师就某些学习主题共同开展研讨;由大学教师与中学教师共同承担课程现场学习部分的教学工作;学校作为未来教师的工作场所,为未来教师提供观察、了解、体会和学习学校文化与环境的机会。第三,教学团队再通过精心设计的项目学习方案,推动未来教师将学习经验整合起来。

三、基于形成性评价的课程评价

自20世纪80年代起,在教师评价领域,关注问题诊断与优势评估的形成性评价逐渐取代了以决策为目标的终结性评价。其主要原因在于,形成性评价不仅可以实现终结性评价的决策功能,而且能在教师培养的过程中提供阶段性反馈,及时发现和调整教师培养实践过程中的偏差。在教师教育实践中,表现性评价方法是最常采用的形成性评价方式[15]。具体操作层面则常常结合教师成长档案袋技术开发和完善,形成以成长档案袋为主要评估工具的表现性评价方法。对教师的表现性评价通常包含三个要素:标准、过程性评估材料、评价量规。

在课程实施过程中,本课程开发的主要评估工具包括:(1)依据专业设置与人才培养的目标愿景开发了表现性评价标准、评价观测点和评价量规;(2)设计了8个维度的项目学习评价维度和评价量规。在评价过程中,需要进入成长档案袋供教学团队开展评价的过程性资料包括:(1)两次微教学展示(每次15分钟说课)的资料,包括教学设计方案、说课稿和现场说课视频;(2)学生的项目学习成果。

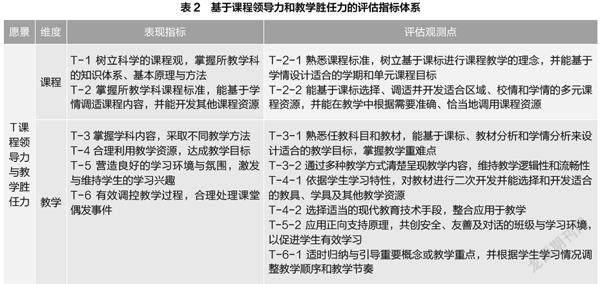

例如,对于教师培养目标,项目提出了“FUTURE”的愿景,分别是:F(Fairness)公平与正义意识;U(Understanding)理解学生与关注差异能力;T(Teaching)课程领导力与教学胜任力;U(Understanding Culture)多元文化理解与国际视野;R(Reflection)反思与研究实践能力;E(Education)教育使命与人文关怀。基于上述愿景,我们开发了课程评价标准、评估观测点和评价量规。以课程领导力与教学胜任力这一愿景为例,我们从课程和教学两个方面开发了6条标准来评估未来教师的教学能否反映该项愿景。基于上述6条标准,再继续开发评估观测点,以此形成了“愿景—维度—标准—观测点—表现性量规”的评估指标体系(见表2)。

教学团队运用上述指标体系,针对未来教师成长档案袋中的微教学展示资料进行两次等级评价,并给出具体的反馈意见,未来教师则根据反馈意见调整和修改微教学展示材料,最终形成教学展示学习成果。

在项目学习部分,教学团队主要结合“选题聚焦性”“问题真实性”“内容关联性”“论述循证性”“论证逻辑性”“写作规范性”“展示清晰性”和“合作协同性”8个方面,在项目学习的过程性指导中对学生的项目学习成果进行评价。

纵观国际国内教师教育改革,一方面,加强未来教师的实践能力,在真实的实践场景中培养教师成为各国提升教师培养质量的重要举措;另一方面,培养未来教师的教学研究能力,使未来教师具备持续专业发展的能力和动力也是高素质教师培养的重要经验。从本文的课程改革项目来看,课程在整合学习内容,提升教师培养的实践性方面做出了有益的探索,取得了一定的成效。未来教师培养项目和课程改革的方向将在扎根于实践性的同时,尝试在提升未来教师的教学研究能力方面做出更多思考和尝试。

参考文献

[1] 谭兆敏,段作章.国外教师职前培养模式的比较研究及启示[J].江苏大学学报(高教研究版),2005(4):26-30.

[2] 李先军.英国近现代教师教育发展研究 [D].武汉:华中师范大学,2006.

[3] 周钧.当前美国大学教育学院教师教育改革[J].教师教育研究,2010,22(1):71-75.

[4] LEVINE A. Educating School Teachers[R].Washington, DC: The Education Schools Project,2006.

[5] 徐今雅.发达国家学士后教师教育及对我国的启示[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2008(3):75-78.

[6] Linda D H.Powerful Teacher Education. Lessons from Exemplary Programs[M]. San Francisco: Jossey-Bass,2006.

[7] 管培俊.我國教师教育改革开放三十年的历程、成就与基本经验[J].中国高教研究,2009(2):3-11.

[8] 朱旭东,李琼.论我国教师教育的二次转型[J].教育学报,2014,10(5).

[9] 毛菊,朱旭东.论教学专业的高深知识:困境、重构与保障[J].课程·教材·教法,2020,40(12):68-73+143.

[10] 唐蕾.教师教育学术性与师范性融合研究——以地方师范院校合并调整为视角[D].长沙:湖南科技大学,2016.

[11] 王建磐.中国教师教育:现状、问题与趋势[J].教师教育研究,2004(5):3-7+12.

[12] 朱旭东.论我国教师教育体系的重建[J].教师教育研究,2009,21(6):1-9.

[13] 赵明仁,朱旭东.新时期我国教师培养体系变革研究[J].中国高教研究,2010(1):50-53+56.

[14] 丛立新.沉默的权威:中国基础教育教研组织[M].北京:北京师范大学出版社,2011:9.

[15] YOUNGS P,POGODZINSKI B,LOW M.The Role of Formative Assessments in New Teacher Induction. In M. Kennedy (Ed.), Teacher Assessment and the Quest for Teacher Quality [M]. John Wiley & Sons, Inc, 2010:165-199.

本文系国家自然科学基金2019年度项目“如何提升教师培养质量:教师教育项目对师范生专业学习及其从教表现的影响效应与机制研究 ”(项目编号:71974016)、北京市社会科学基金2020年度重点项目“我国在线教师教育体系建设研究”(项目编号:20JYA001)的研究成果。

(作者单位:1.教育部普通高校人文社会科学重点研究基地北京师范大学教师教育研究中心;2.台州职业技术学院)

责任编辑:李莎