全景学习:走向“2035未来之课”的创新探索

2022-02-21朱爱华

朱爱华

【摘 要】未来之课是对当前课堂的必要性改革,其前提是以助力学生“完整生长”为要义。全景学习正是基于此展开的探索性实践,它通过“在一定场域内实现视域完整,资源统整,效能整全”的全景整合课程来实现完整育人。全景整合课“本草小学园里有学问”的诸多特性正契合学生“完整生长”之需,因而成为“未来之课”创新探索的样本之一。

【关键词】全景学习 未来之课 创新样本 双减多增

凡事理应观其本质,譬如“双减”,究其本质乃是国家对“归还孩子完整生长权利”的要求,而这正是教育的原点所在,也是未来教育聚点所在。基于这样的“原点思考”,我们除了要领会“双减”的意涵—“减负删繁”的特质之外,还要看到其背后所要求的“多增”—增加学生在校的生活性、艺术性、创造性。

2021年6月,“国家级优秀教学成果推广暨全国小学跨界学习研究联盟成立”活动在江苏省如皋师范学校附属小学(以下简称“如师附小”)举行(笔者为时任校长),学校提供了一场“多增”型课程的创新探索—全景学习“本草小学园里有学问”跨界整合课。这是一堂由学生、教师志愿者、专家来宾300多人共同探索的“未来之课”,也是一堂“双减”高能之课。

一、全景学习:“未来课”的模样

1. 全景整合:未来之处

“本草小学园里有学问”这堂课让现场所有人感到出乎意料又沉醉其中,它似乎是一堂游园课、生活课、艺术课、创造课、欢乐课、未来课……总之它的课型用现在的标准很难界定,但是可以说说这堂课的现场所呈现的不同之处。

(1)上课的地方不一样:打破了“以教室为中心”的空间界限。这堂课在学校的“本草小学园”里展开,正所谓“天地之间”,头顶苍穹,身在花丛。

(2)研究的问题不一样:打破了“以教师为中心”的主体定式。传统课堂的研究话题大多由教师备课预设,但“本草小学园里有学问”中的319个问题全部来自学生。

(3)上课的师生不一样:打破了“以个体教师为中心”的“班级学习制”。这堂课的执教者可谓“规模宏大”,涉及五年级各学科教师代表,外请了老中医、木工师傅等相关志愿者,总共達20多人。与往日迥异的是,这些教师只是或站或坐在一旁,静待学生有选择的邀请。

(4)学习的工具不一样:从被动呈现到主动选择。整个“本草小学园”里除了桌子上的“笔墨纸砚”、空白“问题卡”和“成果榜”立式黑板之外,电脑、打印机、锯子、锤子、乐器、微型摄像机等工具都静静散落在园子的各处,留待学生选择使用。

(5)课堂的秩序不一样:打破了固有的学习秩序。课堂没有上下课的钟声,其间,学生想喝水就去喝;想如厕就去如厕;想到隔壁团队瞅瞅,也完全可以;想到园子里的本草身边再去找寻灵感,尽管自己走。

这是一个自由开放的课堂,更是一个随时随处可以产生问题、展开研究和发生创生的课堂,以及一段令人感受到愉快、美好的时光。或许,这正是全景整合课程的“未来”之处。

2. 何为“全景学习”

全景学习,是指通过“全景整合课程”助力学生完整生长的学习路径。全景整合课程则是指“在一定场域内实现视域完整,资源统整,效能整全的整合课程”。具体在“本草小学园里有学问”一课中,体现着这样一个结构:学习境域全域整合—回归自然生活;学习资源高阶整合—回归融通创生;学习过程高能整合—回归自主学习。其具有真实性、开放性、整合性、自主性、交互性、动态性、情感性、艺术性、创生性等特征,这些特性正是学生完整生长所需要的。

3. 全景整合与非全景整合

当前,“跨界学习”已成为当今世界五大学习方式之一,人们已经开始充分意识到“整合”的重要。学科内整合、跨学科整合、学科整体育人、全域整合等非全景整合类型的课程渐渐成为熟词,其中全域整合课程的完整性诉求最为凸显。

但为什么选择“全景整合”而非“全域整合”呢?从文字学看,“域”有疆域、领域、界域等意涵。而“景”,其原始单字的意思是“环境的风光;情况、状况;佩服,敬慕;高,大”。再看它的连词意涵,“景行”是崇高光明的德行,而古代早有“一切景语皆情语”的说法。显然,两相比较,“景”字不仅内涵丰富,而且更有温度、有力度、有向度。由是,“全景整合课程”的提出更有助于我们朝向“完整生长”这个向度去努力。

二、全景整合:“未来课”的非常规实施

“把开放的庭院统整起来,把各门学科教师和工具整合起来,把各种可能的问题生成起来,把现场生成的资源创造起来”是本堂全景整合课的较好现场注释。

1. 学习境域全域整合

人们常说沙滩上的沙子与装在瓶子里的沙子虽是同一物质,却是不完全相同的。后者只是沙子,一种物质的存在,而前者可以与蓝天大海一同构成一种意境,是一种可以衍生更多资源价值的意义存在,这是后者所不能具备的。因此,完全开放的“本草小学园”课堂,让学习发生于天地之间和日常生活中,全景整合因开放而获得真实感、惊喜感、丰富感、整体感。

就像张凌菲同学所说:“你经历过在中草药的簇拥中上课吗?你尝试过20分钟在本草园里创作一段‘三句半’吗?你感受过现场即兴发挥得到老师和同学的高度认可吗?那就来我们的全景整合课‘本草小学园里有学问’好好体验一下吧!”

“本草小学园”是由原来的小花坛改建而成的,被赋予了超越花园的功能,形成了一个非常规的“五育并举”实践基地,一个天然的“情境场”“天地堂”。它就是真实的生活,是被优化的自然的学习生活,而且是一个不断生长的结构。这里不仅仅是一个种植园,更有健康生活理念的聚焦,跨界整合思维的培植,科学探究精神的培养,自主创造习惯的导引,还有审美文化的观照,等等。因此,“本草小学园”默会了天地化育的精髓,是最大的整合、最大的教育。它的价值不仅在于培养孩子慧眼识草,更在于培植仁爱之心、整体哲学观、思维观。

从视域的开放到内容的开放,为的正是抵达育人的“完整”。

2. 学习资源高阶整合

“让学”是当今一个非常重要的概念,陶行知先生早已用这个理念进行了一个形象的演示:给大公鸡喂食—强行掰开嘴硬往里塞,公鸡只叫不吃;放开手,退后几步,大公鸡自己吃起来。

“让学”的前提是“让选择”。这堂课有一个主旨理念,那就是将自主选择权完全还给孩子。这里包括选择问题、选择研究地点、选择合作伙伴、选择探究方式、选择志愿教师、选择研究工具,等等。“让选择”的最大功效在于可以自由呼吸,点燃“内驱”。

毫无疑问,让教师隐身、让工具现身、让学生显身,是一种资源整合的高阶探索行动,是“让学”的一种方式。比如,整个庭院里到处都是各种各样的工具,但是它们需要经过学生的选择、提取才能成为“工具”,也就是说,工具也成了学习和推动学习的资源。同时,教师的身份再次得到变更,即由指导者转化为伴学者,伴演、伴学、伴创,与学生形成推动彼此完整成长的关系。

如同张姜萌同学写道:“‘从自己的问题出发,寻找到相应的老师!用我们的本草园的植物作为素材来创作,这真是不一样的课堂啊!’丁尚怡笑眯眯地轻声在我耳边嘀咕着。‘那我们一起音乐+吧!’‘好啊!好啊!我们一起来给本草园写首歌曲。’说干就干,我和丁尚怡拿着小本子,先在本草园中观察各种药草,如金银花、芍药、石榴,等等。从根到茎,从叶到花,再到果实,一一记录下来。素材有了,我们俩信心满满地回到我们小组,开始我们的歌曲创作。‘初夏时节,不少药材都开花了,不如歌名叫《繁花似锦》吧!’”

3. 学习过程高能整合

本课的结构若是用俯视的视角看,它并未出离传统结构:总—分—总。但它的每一个部分都似乎进行了超乎寻常的改进。

(1)链接:在自主游园中提出有价值的问题

一是链接本草园。五年级学生作为本草园的“常驻主人”,因为每天与本草“交往”,彼此早已成为朋友。只是这些特殊的“朋友”因为历史源远、内涵丰富,仍有令人费解的地方。因此当“问题榜”的招募发出后,每一个孩子都提出了自己迫切需要研究的话题。这个问题的提出,或许并非仅始于本課开课前,也许在每天真切的“交往”观察中早已萌发。

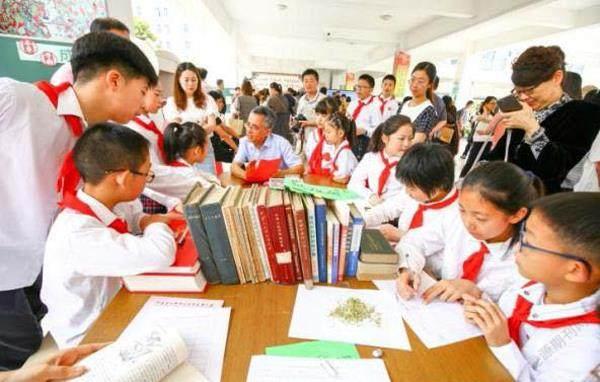

二是链接文化园。主持课程的教师将五年级319个问题点分成8小类,打印在8种颜色的彩页纸上并悬挂起来。远远看去,彩色的“问题卡”映着碧绿的草木背景,孩子们定睛凝神逐张浏览,像极了“游园猜谜”活动(见图1)。这个画面仿佛是从历史中走出,既陌生又熟悉并美好。此刻的园子已然从物态的本草园转向了内部思考的文化园。同时,这样的归类悬挂,让孩子们很容易产生对问题的比较、遴选与再生。

三是链接价值园。当学生们通览所有问题之后,主持教师提出了一个问题修改理念—要问有价值的问题。什么是有价值的?一是对本草的生长有价值;二是对自己的成长有价值;三是对他人、对人类、对世界的发展有价值。于是学生们再度提出的问题变成了这样:

玫瑰、菊花、蒲公英有什么特别的药用价值?

石斛为什么没有以前长得好了,变得瘦小了?

本草园中的植物用英文怎么说?

用什么图案让别人一目了然,明白这是什么中草药呢?

可不可以安个自动浇水机?

怎样设计本草园更美观?

为什么美丽的玫瑰会有尖刺?

为什么有些植物可以复活重生,而人不能?

……

显然,这种价值产生的前提是给予学生自能发现、自行提问、自我反思、自主选择的机会,问题来源于学生中的“每一个”,而非教师的代为提问。

现在的本草园,已是思考之园、价值之园。

(2)融通:在自主重构中探索问题

融通团队。学生从美好的“问题榜”揭下自己特别想研究的问题卡后,便自行归类到相应的研究小组。无法预约的合作伙伴,因为相似的研究方向瞬间聚到一起。为了解决可能遇到的问题,伙伴们商量着,从一旁观赏的乐呵呵的教师中邀请自己需要的教师加盟。可以邀请一位,也可以是多位,可以一起请,也可以先后请,总之,教师是备选着、被选着。一个动态的团队因为“解决问题”被自主建构了起来(见图2)。

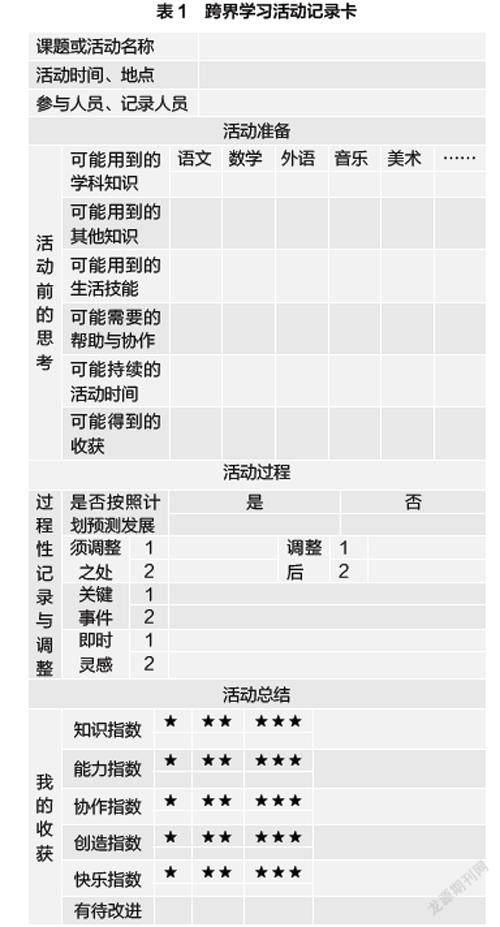

融通结构。这看上去随意散漫的课堂,其实是有着内在的探索结构的。每个孩子在探索前都制作了一份“活动记录卡”(见表1)—类似于研究简案表、施工结构图,这样探索不仅时间、地点、人物非常清晰,重要的是对“可能用到哪些方面的知识和技能,可能需要的帮助与协作,可能需要耗费的活动时间,探索的关键点是什么”等都胸有成竹。一个系统的三个关键要素是目标(功能)、要素、连接,而显然学生对于探究的目标和要素已经基本了然于心,他们所需要的是寻找连接点,并使之成为融通点和创生点。

《系统之美》一书告诉我们:系统所具备的这种使其自身结构更为复杂化的能力,被称为“自组织”。这种“更为复杂化”我们可以理解为“自身结构性的再生长”。全景整合课正是要给孩子们提供“自组织”生长力,这来源于他们的富有自主性、层次性、结构性的全景学习。

融通组际。每个小组的每位学生研究话题不一,所需时间自然不尽相同。全景课堂里,学生研究好自己的话题后,就可以自由到其他小组去学习、帮忙、评价,也可以在全场巡游。加盟的是整个课堂情境,领略的是各组不同的探索过程,融通的是自己的再创念想。这种探索过程不是线性的平面的思维活动,而是一个动态系统的不断重构、结构生长。

(3)创生:在集束展示中共享成果

当8个小组、 50多个现场探索的成果相继登上成果榜时,我们有些惊讶:成果面之广、时间跨度之长、质之高、量之大,令现场兴奋不已(见图3)。

【本草药效组】

生姜的皮是寒性的,内肉是暖性的,食用要注意。夏天喝薄荷茶、佩兰茶、藿香茶,要注意叶片用量,一般一杯水中不能放超过3片,否则会寒凉。

【本草科学组】

园子要重新做整体规划设计,按照植物的特性需要来,或者按照园子的美观来,应该打破按班级有序栽种的原有方案。编程组设计了自动浇水程序,科技组当场实验了“雾化”喷淋技术。

【本草哲学组】

“玫瑰美丽不等于不可以有刺。”“没有两片完全相同的叶子,没有两个完全相同的人。”“我们生而不同,所以组成多彩的世界。我们生而平等,所以要相互尊重。”

……

这一组组原创的成果各自绽放,各自美好,被集束绽放在“本草小学园”的课堂里,不能判断这是一堂什么学科的课,或者什么活动课,你只能说这是一组整合课,朝向人(不仅仅是孩子)的完整生长之课,令人激动,催人思考。

三、全景学习:未来课的价值

这堂让现场所有师生(包括多位听课的专家、教师)都完全卷入、沉浸、陶醉的全景式学习,留给大家很多的思考。

1. 学生的动人感受

苏梓馨同学:“那一刻,我自信了。我勇敢地在全国各地朋友面前展示自我,共同分享我们祖国的中医文化,我长大了。”

丁玺彭同学:“我真心体会到团结的力量,我要感谢我的老师。他是一位木匠师傅,他告诉我何为团结,何为互助,我要感谢他,我要感谢这次全景课堂!这种课下次还有吗?”

邵禹杰同学:“这堂课时间太短,上了半天大家仍意犹未尽。我们不仅锻炼了胆量,学得了知识,还学会了从各个不同的角度去观察事物,去感受大自然的美。一经体验我们就爱上了这种课堂。我已经开始期待下一次的全景课堂了!”

2. 教师的激情思考

邓盈盈老师:“学校开始招募导师团,各个学科的教师都参与了进来。有语文、数学、英语、科学、美术、体育,等等。大家团结协作,积极研讨,都做足了准备工作,准备了各种工具包—做好孩子们的脚手架,为他们做好辅助。太令人惊喜了,原来一节课还可以有这么多教师参与!知识在这一刻得到了交融、跨界,这对我这个‘课堂志愿者’来说真是一次全新而美好的挑战。”

崔慧丽老师:“心有多大舞台就多大。这节课中孩子们的学习积极性得到了空前高涨—角色翻转,自己选材,自己讲解,将平常对金银花的研究搬上表演的舞台,传唱心中的本草情。在这个课堂中没有打瞌睡、走神儿的,倒是有‘串门儿’‘唠嗑儿’甚至‘争辩’‘抬杠’的。他们围绕主题天马行空,自由地在广袤的‘学科+’知识中徜徉,提升自身审美能力,弘扬本草文化。学习任务超额完成,课后意犹未尽。”

王蓓蓓老师:“蓝天下、百草间,孩子们思考、吟唱、写作、测量、计算、作画、搭建、编程……他们的皱眉是真实的疑惑,他们的笑脸是真实的欢乐,他们的汇报或许稚嫩,但却是最真实的表达……专家们的热情参与让孩子们受益匪浅,吴康宁教授、周建忠教授为孩子们稚嫩的作品点拨、评价、指导;张华教授开心地展示李玉阳同学赠送的现场拓画手袋;马维娜教授、汪政教授坐在孩子们中间和三年级的小朋友谈植物的哲学问题……”

二三百人的大课堂闹中有静,忙而不乱。孩子们的探究有成功、有失败,但这些都不重要,重要的是孩子们参与了完整的自我学习过程。这应该是理想的课堂模样。

3. 专家的理性评析

周建忠教授:“全景整合课程是一个创新,也是一个很难得的综合课程,各学科教师、社会志愿者、学生共同参与学习活动,是‘全景’的一个良性的正态体现。不仅学生有收获,所有参与者,包括教师,都有收获。值得探索与推广。”

郭元祥教授:“作为一种跨界整合课程,全景整合课程所体现的学生学习的丰富性、关联性特别强。有学科立场、有课程意识;有关联性、有回应性;有融整、有超越、有深度,真正实现了‘与知识生动地相遇’。”

郭华教授:“全景学习体现了生活化的学习,使得学生成为一个亲历者,成为一个体验者,最终成为一个创造者。通过全景活动,让学生进入更广阔的世界,获得更完整的生长。”

马维娜教授:“全景学习给我的感受是:活的现场、通的课堂、人的气象。在灵动、流动的课堂中,我感受到了一种活的生长。这个活的生长不是从外界硬加过去的,它就是活动自身生发出来的。”

陆志平教授:“跨界学习包括课程内的整合、课程间的整合、跨学科学习、超学科学习等,它顺应了世界潮流,体现了基础教育课程整合的中国经验。在此基础上,开展全景学习的创造性实践,是一种新的追求,体现了不断探索的精神。”

汪政教授:“全景学习體现了一种崭新的课程观与学习观。它打开并还原了学习时空,在这样的时空情境中,学习的要素变得无限丰富,以学生为学习主体自然地产生了话题与任务,形成了双向多维的选择,并实现了问题和任务的美好达成。”

张华教授:“全景整合课程诠释了学习的意义:用身体来学习,用双手去思考,这远远要比静听更重要。全景整合课程也展示了课堂的意义:以天地为课堂,以学生的问题为内容,学生是工作者,教师是帮助者,时间不限、内容不限、作品完成不限,把课堂变成工作室和交流室。课堂绝不局限于教室,世界就是课堂。”

吴康宁教授:“这里的儿童跨界学习的完整育人探索历程,始终把握正确方向,坚持科学性与合理性,‘学科+’‘主题整合微课程’‘全景整合课程’,这些都是以‘完整育人’为旨归的跨界整合的不同层次探索,都是为了引发儿童的跨界学习,并由此而实现儿童的完整成长。跨界学习发展到全景学习这一阶段,可以说更加清晰、更加有力地向我们展现了小学教育完整育人的可能性与可行性,并在相当程度上预示着未来教育的一种可能样态,展现着一种希望。”

四、全景学习:未来课的启迪

这堂不一样的全景学习之课至少在四个方面启迪着我们。

第一,未来之课一定会回到“人”的特质属性。哲学告诉我们:人的“刚需”关键词分别是—生存、生活、快乐。对于儿童来说,“生活性”则是第一基础属性。当我们的学习与第一属性分离时,学习效能就会下降,也就更无“快乐”可言。因此,无论是“未来之课”,还是“双减延时”,“生活性”必须大大增强。而“艺术”和“创造”无疑是审美愉悦与价值体认的极好路径,它们是“快乐”的标配。正因如此,“本草小学园里有学问”区别于当下现有课型,充分体现着人之重要属性—生活性、艺术性、创造性,这正是未来之课的重要特征。

第二,未来之课一定会聚焦学生的完整生长。这也正是“双减”的目标所在,减掉的是“片面的、机械的、被动的、痛苦的”高耗低效,归还学生以“完整生长”的可能。所谓“完整生长”,如吴康宁教授所言,就是学生主动地而不是被动地,全面地而不是片面地,和谐地而不是杂乱地生长。有人说“宇宙之美寄于生命,生命之美形于创造”,笔者以为,完整生长之美或许就是“最美”的美,因为它的重要指标正是能否朝向生命、朝向生长、朝向生生不息;能否朝向健康成长、朝向主动创造,朝向美好表达。与“完整生长”匹配的教育行动就叫作“完整育人”,即用完整的视域完整地培养完整的人。

第三,未来之课一定会改变师资的结构视域。本课提供的是在“专才”与“通才”之间寻求中间出路的实验探索—既然教师不可能“全能”,那么就让各学科的教师们尽量都“出场”,学生可以就一些问题问询多位教师、实现问题的解决。这同时也是对教师师资现状的宽容理解与充分运用,实现效能最大化—这是一个由不同学科、不同特长的师资组成的全能型育人结构体。在这个“通才结构体”的形成过程中,大家充分意识到,不仅“术业有专攻”,“跨界学习”思维是必备的科研思维,感受到团队协作的教育科研的力量,同时也充分体会到如此“全能结构团”的温暖、强大与美好。

第四,未来之课一定是助力自主的泛在学习。所谓泛在学习是指时时刻刻都在学,都可以学。全景学习,究其本质,其实就是一种泛在学习。只不过“本草小学园里有学问”是一场被“正式课堂化”的泛在学习样态,而泛在学习强调“非正式课堂化”,但我们完全可以相信,假以时日,未来可期,因为在这堂课中,孩子们自始至终一直在“当家作主”。显然,较之于往日,这样的成果更丰硕,成长的劲头更喜人。泛在学习强调信息技术的运用,但最终一个绿色的、孩子们需要的泛在学习,一定不仅仅限于技术运用,而是助力孩子们形成随时随处主动学习、自主生长、自能创造的意识和能力。

这样的全景学习,不仅指向未来之需,其实更切“双减”之要。为此,让我们积极探索起来。

(作者单位:南京师范大学教师教育学院)

责任编辑:孙昕