论中国古代基层社会治理中的亚正式控制

——以清代族正制度为例

2022-02-20邵奇聪

□邵奇聪

(中国人民公安大学,北京 100038)

一、引言

由于国家权力直接控制基层社会的成本较高,因此中国传统社会的秩序结构以县为分界,县以上是由正式控制体系主导的官治秩序,县以下则是由非正式控制体系主导的民治秩序。然而,在社会控制技术不够发达的古代基层社会,体制外的社会活动空间过大往往会导致地方势力割据乃至滋生民变,因此国家权力触角必须尽力伸入基层,而非彻底委由士绅阶层和地方宗族势力治理。就此,古代社会中的正式控制体系与非正式控制体系互相渗透,以至于基层社会并不存在一个能被清晰辨认的官治或民治秩序。[1]而这种官民互嵌性关系形态又催生出“以准官员治民”的亚正式控制体系,弥合官治与民治秩序二元对立的不稳定结构。

亚正式控制(semiformal control)兼具正式与非正式控制的功能及特征,其作为实践理性的产物广泛存在于东西方社会中,并且尤其多见于中国古代基层社会。1992年,美国学者马伯良将宋代早期的里正、耆长等乡官制度归入“半正式执法机构”(semiformal agencies of law enforcement)的范畴。[2]1993年,黄宗智在考察清代民事纠纷的调解与诉讼制度、乡保制度后,将介于国家和社会间的治理空间称为“第三领域”(third realm),[3-4]并在后续研究中将国家权力透过该领域渗入基层的实践称为“集权的简约治理”(centralized minimalism)与“准官员的半正式行政”(semiformal governance by quasi-officials)。[5]不仅如此,亚正式控制亦是当代中国基层社会治理的主要模式,比如居委会与村委会制度、社区矫正制度等。

正式控制、非正式控制、亚正式控制的三元理论体系为江山河等学者近年来首创,以该理论范式为分析框架的研究极少,仅有的三篇论文也均以我国当前制度为样本,[6-8]尚无借此考察古代社会治理制度的相关成果。事实上,亚正式控制的实践在中国已有数千年,其中的经验教训对当代中国而言具有很强的现实意义。为此,本文将从社会控制的三元理论视角出发,重新解读中国古代治安传统,以清代亚正式控制的典型代表——族正制度为主要研究样本,分析亚正式控制模式的控制结构与运作规律等,为今后的基层社会治理提供参考。

二、中国古代治安传统与社会控制的三种模式

通过梳理,本文认为,中国古代社会以官治民、(狭义)以民治民、以准官员治民的传统可对应社会控制的三种模式,即正式控制、非正式控制与亚正式控制。

(一)以官治民与正式控制

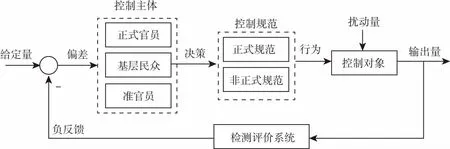

古代社会的“以官治民”是指皇权透过法律、政令及官僚体系对民众实施具体且有组织的正式控制,学界对此已有共识。然而,在以官治民的复杂社会实践中,普遍存在国家官员借助非正式规范执行正式规范之实质内容的情形。比如,负责征税的官员在面对拒缴者时不是以国家行政人员的身份命令其履行法定义务,而是以同村村民或乡里长辈等身份作出劝告,此时官员行为在社会控制模式中的分类尚有争议。根据江山河等学者的研究,该情形属于亚正式控制。但该观点有待商榷,因为身为控制主体的官员,不论其选择适用正式或非正式规范对控制对象施加影响(如图1所示),其行为都服务于正式控制义务的履行。而在此期间,官与民的不对等关系并未真实改变,互动双方也都知晓非正式规范“外壳”下的正式规范,因此仍属于正式控制。诚然,非正式规范在前述情形中起到了一定的作用,甚至可能发挥了比正式规范更大的作用,但并不意味着其脱离了正式控制的范畴。何况,正式控制并不彻底排斥非正式要素,因为其本身就是非正式控制成文化、组织化与正规化的产物。若仅仅因为正式权力选择了非正式的运作方式就被划出正式控制的范畴,则会过度窄化正式控制的范围,进而导致亚正式控制概念的肥大,并不利于社会控制三元理论体系的发展。

图1 社会控制结构图(1)社会控制的本质是对违法犯罪及越轨行为的负反馈调节,其中给定量为社会容忍度,若违法犯罪增多,控制主体就会密集地施加干预;若情形好转,则控制系统会有所松弛,直到检测评价系统再次预警。

(二)以民治民与非正式控制

在历史学研究中,以民治民是与以官治民相对的概念,并且经常与乡村自治、士绅自治、宗族自治等概念同时出现。但从社会控制结构的角度来看,以民治民未必是以官治民的对立面,而有可能是以官治民的间接形式。原因在于,以民治民是国家权力无法有效进入基层时的变通措施,其控制结构中不少控制主体本身是更宏大社会控制系统中的控制对象,比如乡役制度中的吏民是“官——吏民——平民”这种间接社会控制的中间环节,而此时的民治即是官治在基层社会的延伸。就此,以民治民并不能像以官治民一样直接与某种社会控制模式划等号,而是必须先辨析作为控制主体的“民”的构成。对于士绅、宗族和平民而言,其运用伦理道德、村规民约等规范参与基层社会治理的行为属于非正式控制。对于耆长、族正等“庶人在官者”而言,其平民身份决定了其行为无法归入正式控制之列;但其践行的控制规范来自政府而非民间,因此又不属于非正式控制的范畴,故只能归为亚正式控制。就此,若对以民治民中作为控制主体的“民”采狭义解释,即仅限于无权使用任何公权力资源的普通平民,则以民治民就等于非正式控制;若采文献中常用的广义解释,将“民”的范围扩大到所有不具备国家正式官员身份的群体,则以民治民同时包括非正式与亚正式控制。

(三)以准官员治民与亚正式控制

准官员是指不在国家正式的官僚系统内,在社会身份上为“民”,但服役于公家的人,即介于官民之间的民。准官员凭借“民”的身份嵌入基层社会网络,不存在国家正式官员所面临的信息不对称的问题,还能有效利用非正式规范扫除执行公务时的障碍,甚至借国家权力提升个人在非正式场合中的地位。准官员拥有普通民众所不具备的职权,其参与社会控制的行为皆有国家公权力背书而超出了非正式的范畴,故应纳入亚正式控制的范畴进行讨论。史料中常见市井无赖利用保甲长身份鱼肉百姓的记述,足见准官员的威力。根据社会地位的高低,准官员又可细分为两类:一类是社会地位较高,更接近“官”的绅士型准官员,比如图董(团练的首脑)、族正等;另一类是社会地位较低,更接近“民”的平民型准官员,比如保甲长等。晚清冯桂芬在《复乡职议》中就曾根据准官员的社会地位分析团练比保甲有效的原因:“地保等贱役也,甲长等犹之贱役也,皆非官也;图董绅士也,非官而近于官者也。惟官能治民,不官何以能治民!”[9]该表述虽不尽准确,并且有意撇清保甲长等平民型准官员与“官”的联系,但却阐释了亚正式控制的两大特征:第一,准官员之所以能控制民众,就在于其官方色彩;第二,准官员的社会资本越丰富,其实施的社会控制可能越有效。

三、亚正式控制模式的实践样本——以清代族正制度为例

族正是清代基层社会治理中的核心制度,其首要目的即在治安,具体运作是通过民举官定的形式从宗族中选拔准官员,并利用该准官员对宗族成员及宗族所在区域实施社会控制。族正制度是清政府改变宗族内部权力结构的一次尝试,具有扶持宗族、利用宗族和遏制宗族势力膨胀的多重目的。在族正制度中,作为控制主体的族正本身也是皇权的控制对象,而促进其巩固族内地位、约束族众的控制规范又会反过来限制族正本人的权力,(2)例如雍正皇帝允许族长依据家法处死族人免其抵罪,导致宗族权力膨胀,乾隆随即借族正制度废除旧例,抑制族权。这种嵌套型的亚正式控制结构堪称古代基层社会治理技术的巅峰代表。

(一)族正制度的建立背景及历史沿革

“族正”一词最早见于隋代什伍制,五家一保,五保一闾,四闾一族,其首领曰“族正”。[10]清代的族正是对持有官方所赐各类族长戳记者的通称,或称“祠正”“族约”,亦包括其副职“族副”。族正不同于族长,族正是具有准官方性质,经民间佥举、官方验充,并给发谕戳办公的乡职;而族长是不带官方色彩,由宗族内部成员依据血缘、年龄、才德等所自主推举的尊长或首领。官方在制度设计时似乎认为族正与族长原则上不能同属一人,(3)在《清朝文献通考》《大清会典事例》《户部则例》《清实录》《福建省例》等官方文书中,族正专指经由官府验充的“官方族长”,区别于民间原有宗族族长。此外,根据《清高宗实录》记载,乾隆二年(1737年)闽浙总督郝玉麟、福建陆路提督苏明良奏请在福建施行族正制时称:“大姓聚族而居,多至数千余丁,非乡保所能稽察。是以族长之外,设立族正房长”,亦可佐证族长与族正并非同一个人。而应在宗族原有族长之外重新选立,以便制衡族长权力。(4)为便于族正监督族长,官方有意将族正抬至略高于族长的地位。比如《民间选立族正劝化章程》规定,遇事族正“会同族长、房长”在祠堂办理。遇到族内立嗣时,族人要先“过闻”族房长,若遇特殊情况,则由族正“处断”。此外,广东的族正制度规定,尝租“仍令族正副管理,族长、宗子佐之”。可见,族正系宗族原有首脑之外另立,地位略高于族长、宗子的宗族领导。[11]但就江西、福建等地实行族正制度的史料来看,族长不乏兼任族正的情形。以福建南安大庭村为例,戴氏家谱就记载,戴氏族长曾多次获得族正之称。[12]不仅如此,若族长兼任族正,则文献中多直呼为族长。[13]

族正制度最初是在不便推行保甲制度的聚族地区,为维护当地治安而采取的替代性措施。《清会典事例·户部·保甲》规定:“聚族而居、丁口众多者,择族中有品望者一人,立为族正,该族良莠,责令查举。”族正与保甲虽然皆为职役,但族正本是宗族尊长,在基层社会有较大的话语权,比纯粹平民出身的保甲长更适合参与管理地方公共事务。而随着民间秘密宗教、秘密结社、宗族械斗、利用族产滥行诘讼等社会问题频发,族正制度自然地开始承载更多的社会职能,进而朝着地方基层政权辅助机构的方向演变。其功能从最早的缉查盗匪,逐渐扩张至施行教化、举报节孝、管理祠堂及族产、负责立嗣、劝农务本、协助催征、保证婚约、防止健讼与械斗、处理族人诉讼事宜、捆送不稳定分子等;[14]其适用地区也不再限于保甲制度不能通行之处,而是扩张至任何聚族而居且治安欠佳的地区,遂出现族正超出保甲范畴而与之并行的局面。

从实施时间上看,族正制度始于雍正四年(1726年),盛行于乾隆朝,虽在乾隆中叶遇冷,乃至在乾隆末年经权衡利弊而被废止,但嘉庆朝旋即复行,后经太平天国运动而受挫,但零星实践仍持续至宣统年间。从较长的时间跨度上看,族正制度的出现与五代以后宗法制度弱化及清朝中叶人口激增的社会背景有关。研究表明,乾隆六年(1741年)全国登记人口仅为为1.43亿左右,但到了乾隆十六年(1751年)已增加至约1.82亿,十年间增幅高达27.3%。[15]人丁虽增而地亩未加广的状况,导致因食物短缺、资源争夺、社会闲散人员挑事等引发的械斗和诉讼问题时有出现,促使清政府选择以族正制度强化宗族对民众的控制力来提升基层社会的稳定性。而从具体的时间节点上看,族正制度的历次规模扩张均与基层社会矛盾的爆发有关。比如乾隆二年(1737年)福建推行族正制度,其直接动因便是清政府决心整治福建出现的大规模械斗。从族正制度的具体实施范围来看,其最初只在安徽寿州和福建漳州等地存在,随后辐射广东、江西、福建、湖南、四川,以及苗、壮等族居住的各边省,但作为一种因地制宜的区域性制度,其始终未在全国范围内强制推广。

(二)族正制度的控制结构与适应能力

亚正式控制模式面临的悖论是,控制者的能力越强越有利于对基层民众实施社会控制,但也越容易挣脱国家的控制。就此,如何控制族正是清政府首先要考虑的问题。在实施族正制度以前,聚族而居的乡村往往被宗族势力把持,保甲有名无实,族长直接担任或间接控制乡里组织的领袖,导致乡村治理变成了本乡大族族长之治。该局面其实对清政府十分不利,一方面,族长的教化权本就合法存在于乡土社会,而且能对民众形成较强的控制力,并不急于取得国家的确认或授权;另一方面,向族长授权只会进一步强化宗族势力,徒增地方势力割据的风险。有鉴于此,地方政府往往倾向于从族长以外的族绅中选立族正,以族内领袖地位合法化为诱饵,命族正以符合政府利益的方式管理族内事务。族正选举的本质就是博弈,在宗法制不断弱化的背景下,宗族高层需要官方承认其对族人的管理权,但不愿国家权力介入过深;政府希望族正人品刚方、素为阖族敬惮、不偏袒族众且忠于朝廷,但宗族却期待族正忠于宗族、庇佑族众。博弈的结果是族正人选由宗族内的族长、房长、绅衿等族尊共同协商推举,但最终的核准权归属州县。同时,族正依法取得对族人的教化权、惩戒权、送审权乃至部分的司法权,但不得超出法定的管理权限范围行事。此外,对于治族有方的族正,官府会赏赐匾额、花红等奖励。[16]但若族人违法,族正同样可能要承担刑事责任。对此,《大清律例》之《刑律·盗贼》即明文规定:“地方有堡子村庄聚族满百人以上,保甲不能编查,选族中有品望者立为族正。若有匪类,令其主报,倘徇情容隐,照保甲一体治罪。”

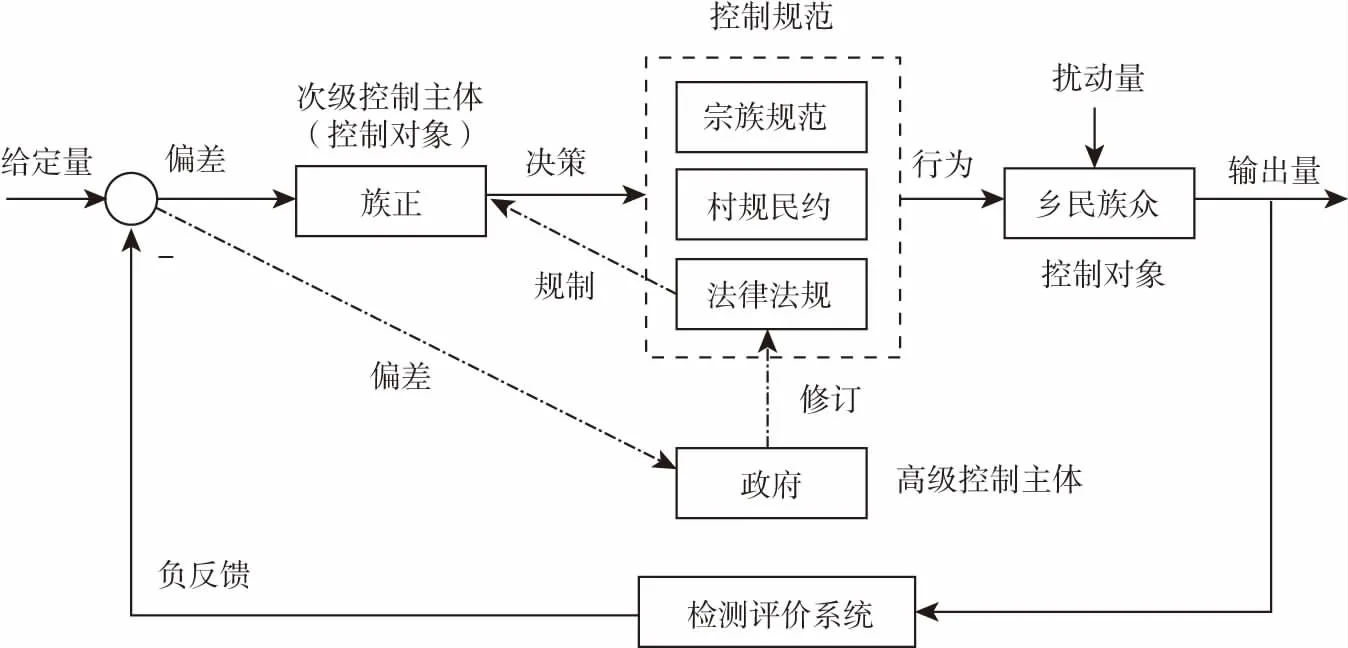

“政府控制族正、族正控制乡村”的嵌套结构并不稳定(如图2所示),因为作为控制枢纽的族正多为绅衿土豪,未必尽属奉公守法之人。何况族正本是族中尊长,既被族众推举,又岂能不对族众负责,因此当国家利益与宗族利益冲突时,其天然容易倒向宗族一侧,进而对政府阳奉阴违。对政府来说,族正制度本就是双刃剑,即借宗族势力控制基层的同时,亦促成了宗族的组织化,[17]使宗族获得了与地方政府谈判交易的筹码。从史料上看,族正制度在运行初期的确起到了维护社会治安的作用。但自乾隆中叶以后,朝中政治腐败日益严重,地方官员则开始与宗族势力勾结,导致国家对族正的控制力越来越弱。不仅如此,虽然宗族势力不断膨胀,但由于缺乏官方的监督与指导,其非但未发挥社会控制的效果,反而频频因利益纠纷卷入宗族械斗,导致基层治安秩序进一步恶化。由此观之,族正制度实施前后虽然都存在社会失控的问题,但成因不尽相同。早期是因为宗族衰落无法进行有效的社会控制,后期则是宗族势力过大而引发混乱。鉴于宗族对基层治安的副作用,族正制度的扩张在乾隆中叶出现停滞。到了乾隆后期,清政府多以重刑惩治械斗等社会问题,不再寄希望于族正。

图2 族正制度的嵌套型社会控制结构图

族正制度虽依托于宗族,但血缘纽带并非族正实施社会控制的唯一抓手。比如清代台湾属于汉人迁入形成的地缘性杂姓移垦社会,[18]而非累世聚居的宗族社会,本无适用族正制度的基础。但从现有的史料来看,台湾彰化县属竹山地区早在乾隆三十年(1765年)就有知县给发族长戳记的做法。族正制度之所以能适应台湾的社会环境,是因为其利用了移民在同姓内推举家长的习惯,(5)《噶玛兰厅志》记载:“故凡同姓者,呼之曰叔侄、曰亲人,不必其同支而共派也。其中必推一齿高者为家长,遇内外事、辨是非、争曲直,端取决于家长。”将原本给发宗族族绅的牌戳授予同姓家长,而不问同姓者是否同宗或聚居。换言之,台湾族正协助官府治理地方和实施社会控制的抓手并非宗族纽带,而是同祖籍地认同与同姓认同。不难想见,相比福建漳州、泉州等宗族聚居地的族正,台湾族正在实施社会控制时的非正式资源较少,因为仅凭同姓、同乡关系结成的“族亲”往往不及血缘纽带稳固,加之“族人”大多散居各处而影响共同体内的互动频率,不利于社会资本的积累。但上述问题对富有才干、人脉较广、多由地主或商贾充任且居于士绅阶层的族正而言并非难事,诸如鼓励同姓者依据族谱追溯共同祖先,置办族产并资助贫困家庭,建立宗祠并定期举办祭祀活动,参与矛盾纠纷化解,为民请愿等都有助于其建立威望。不仅如此,地方政府对族正的正式授权能强化其参与基层治理时的执行力,加之台湾地方官员倾向于联合总理、董事、绅衿、耆老、族正等乡职共商要务,因此族正的治安压力其实已被各方分担稀释。

四、亚正式控制原理与族正制度之启示

亚正式控制融合了正式控制与非正式控制,具有充分利用各类社会控制资源、降低正式控制成本、执行力强于非正式控制等优势,但也存在控制主体以权谋私、追求自我扩张等隐患,以及高级控制主体意志无法被次级控制主体贯彻落实等问题。任何社会控制模式都各有得失,关键在于如何扬长避短。

亚正式控制首先要考虑次级控制主体的经济承受能力。对比古代的族正与保甲制度可以发现,虽然二者均属于政府不提供物质报酬的无偿当差,即超经济强制,但族正制度在执行中遇到的阻力明显比保甲制度小。原因在于担任族正者多为衣食无忧的士绅阶级,超经济强制对其影响微乎其微,但族正身份带来的权力、地位和名誉实为群体乐于追求之物;而担任保甲长者多为升斗小民,超经济强制对该群体来说是较重的负担,自然不愿为官府效力,甚至为了逃避保甲义务而自残,导致保甲职务落入地痞无赖之手并异化为权力寻租的工具。[19]

亚正式控制其次应注意妥善处理次级控制主体的双重角色问题。次级控制主体既是国家公务执行者,也是其所管理群体的一份子,甚至与被管理对象之间存在选举与被选举的关系,因此容易引发角色冲突问题。仍以族正制度为例,族正虽奉政令管理宗族,但本身是宗族成员,有义务服从祠堂、族长及族法。诚然,族正与族人的双重身份在多数情况下相安无事,但总有国法与族法冲突的时候,即出现所谓“忠孝难两全”的情形。考虑到族正长期受宗族利益至上观的浸染,而违法者又往往是自己的血亲,恐怕很难做到秉公执法、大义灭亲。

亚正式控制还应考虑如何对次级控制主体进行监督。清代族正制度最初是维护基层社会秩序的善政,但后期却酿成宗族势力过度膨胀的恶果,滋生宗族械斗、宗族与地方官员勾结等问题。甚至于在后来的太平天国运动中,出现捻军匪首多系大族的情形。这些原本担当基层治安秩序“压舱石”的强宗巨族,之所以会最终成为搅起社会动荡的“主力军”,与清代基层政府无力监督族正有很大关系。不仅如此,赏罚分明是监督的应有之义,但清政府对族正失职的查处与惩戒并不严格。以同治四年(1865年)在台湾宜兰爆发的陈、林、李三姓械斗案为例,牵涉其中且本该被作为主事者调查的林姓七邑族正林国瀚能够全身而退,[20]其背后原因很可能是官府忌惮其在族中的声望,害怕处罚族正后招惹众怒,故最终作罢。

总体而言,族正制度确实起到了维护地方治安的作用,强化了专制主义中央集权的统治,但也造成了宗族势力膨胀而危及基层政权的隐患。平心而论,任何社会控制技术都是瑕瑜互见的,即便在治理能力走向现代化的今天,因地制宜仍然是基层治理的核心准则。