论多语合璧《圣救度佛母二十一种礼赞经》翻译问题*

2022-02-19萨其仁贵

萨其仁贵

(内蒙古大学蒙古学学院,内蒙古 呼和浩特 010021)

《圣救度佛母二十一种礼赞经》(Tr-Ekavims'atistotra,简称《二十一度母赞》),最早的梵文礼赞经是由7世纪印度大乘佛教学者月官(Candragomin)所著,共一百零八种礼赞。后由克什米尔班智达日护(Sūryagupta)整理改编成二十一种礼赞,从此以二十一度母礼赞经广泛流传于世。该经文8世纪被译成藏文,在元朝时期首次被翻译成回鹘文、蒙古文和汉文。其中回鹘文翻译仅有9个赞颂诗的内容流传下来。蒙古文和汉文都有后期翻译,尤其是蒙古文相继出现了多种不同翻译,但后期的翻译均不在本文讨论范围内。本文围绕梵、藏、蒙、汉和梵、藏、回鹘《二十一度母赞》,在前人研究基础上再次讨论其回鹘、蒙古和汉译文的翻译年代及译者问题,进而在多语种文本间的逐字对照基础上,探讨多语合璧文本的各译本翻译特征及其相互之间的关系。

一、多语种《二十一度母赞》翻译年代考证

梵、藏、回鹘三文合璧《圣救度佛母二十一种礼赞经》木刻版残卷,共存留9个赞颂和部分结语的内容,分别在两处收藏:一部分由德国考察队在吐鲁番挖出,今藏于德国柏林,内容有总赞和第4度母赞;另一部分为北京私人收藏,内容有第14、15、17、18、19、20、21度母赞和部分结语。因回鹘文文献的数量鲜少,该回鹘经文虽然内容不全,但意义非凡。其结构分上、中、下三栏,上栏为度母版画,中栏为梵文(每页2行)和藏文(每页3行)赞词,下栏为竖行回鹘文赞词(每页8行或9行)。著名突厥语专家耿世民先生在论文《回鹘文〈圣救度佛母二十一种礼赞经〉残卷研究》中详细介绍了该残篇的内容,并列出了回鹘(拉丁转写)、汉对照词汇表。关于刻本,他指出“此经似为元代刻本”[1]27;关于译文,他说“该回鹘译文是在元代从藏文译成回鹘文,译者似为回鹘著名学者安藏。现存此经的汉文本译者也是安藏”[1]27。牛汝极先生也认为回鹘文《圣救度佛母二十一种礼赞经》为元代刻本,并在其专著《回鹘佛教文献——佛典总论及巴黎所藏敦煌回鹘文佛教文献》中指出了回鹘文木刻本《圣救度佛母二十一种礼赞经》产生的年代。从回鹘文佛典角度而言,元代是回鹘人佛教的黄金时期,其重要的标志就像牛汝极教授所言是“雕版印刷和木活字印刷技术的出现和应用”[2]18。元代以后回鹘人的佛教开始消亡,因此“回鹘文刻印本文献均为元代之作”[2]18。即两位先生的观点相吻合,都认为回鹘文《圣救度佛母二十一种礼赞经》刻本是元代作品。回鹘学专家杨富学总结《圣救度佛母二十一种礼赞经》回鹘文译者安藏流传至今的作品有根据藏文汉译的《圣救度佛母二十一种礼赞经》和依藏文翻译的回鹘文《圣救度佛母二十一种礼赞经》[3]。

明宣德六年(1431年)北京木刻版梵、藏、蒙、汉文四体合璧《圣救度佛母二十一种礼赞经》,共22赞(总赞和21种度母赞),一赞为一页,每页都有造型相应的度母版画插图和赞词。具体结构为:每页左侧三分之二的地方,分上、中、下三栏,上栏为度母版画,版画左边是汉文题记;中栏为2行兰札体梵文和3行藏文赞诗;下栏为8行竖写的蒙古文赞诗。右侧三分之一的地方是竖排的28字汉文赞诗。其中的蒙文和汉文赞诗被认为是该经文最早的蒙译文和汉译文。该刻本虽为明朝时期的刻本,但其中汉文翻译和蒙古文翻译都被认为是元朝时期所译。其中汉译文即为上述学者们所说的“元代回鹘学者安藏依据藏文所译的”译文。关于蒙古译文,德国著名蒙古学家W·海西希指出“This is the only a new print of a Yuan edition.”[4]33(1431年木刻版蒙古文译本是元朝译本的唯一重印版),并认为“An Zang,the famous Uighur lotsawa in Yuan Dynasty,initiated the Mongolian version.”[4]33(元朝著名回鹘译师安藏发起了蒙古文的翻译)从此蒙古学界普遍沿用了海西希的观点,认为1431年的蒙古译文是依据藏文翻译的。关于汉译文,后来学者也都认同“安藏从藏文翻译”的观点。印度学者罗凯什·钱德拉在他的《佛教术语词典》中提到《圣救度佛母二十一种礼赞经》“It was translated from Tibetan into Chinese by the Uyghur scholar AnZang in Yuan Dynasty during 1285-1287.”[5](由元朝时期回鹘学者安藏在1285-1287年间从藏文翻译成汉文)在《早期汉藏艺术》一书中也指出“毋庸讳言,他(安藏)的《圣救度佛母二十一种礼赞经》(汉)译文是从藏文翻译过来的”[6]。

综上所述,目前学界的观点归纳如下:

1.梵、 藏、 回鹘合璧《圣救度佛母二十一种礼赞经》的回鹘译文是元代所译, 也是元代刻印。

2.明宣德六年(1431年)梵、藏、蒙、汉合璧《圣救度佛母二十一种礼赞经》的蒙古译文和汉译文也都是元代所译。

3.《圣救度佛母二十一种礼赞经》回鹘、蒙古和汉译全是依据藏文所译,且译者都集中在元代回鹘学者“安藏”一人身上。

那么,安藏为何人?他是元代回鹘学者,著名翻译家,身居要职,学识渊博,生年不详,至元三十年(1293年)卒,后被追封为“秦国文靖公”。最详细记载安藏生平的是元代程钜夫(1249-1318年)为其所撰的墓碑《秦国文靖公神道碑》,收录于《程雪楼文集》(卷9)。很多关于安藏的信息,比如《中国少数民族史大辞典》《民族词典》《新疆民族辞典》等辞典中对安藏的介绍,以及《新元史·列传》之《安藏传》所依据的都是《秦国文靖公神道碑》碑文。

可是,在该碑文中并没有明确记载安藏翻译《圣救度佛母二十一种礼赞经》的信息。然而在《新续高僧传四集》卷二《元甘泉马号山涉门释智慧传》中有记载称:“安藏者,仕至翰林学士,雅好佛乘,兼习蚕文。延祐七年十月庚申,奉敕译佛经。所译《圣救度佛母一十一种礼韵经》,一纸阑十一,像前有七言颂,后有精偈真言。文词警醒令人起信。”①这里指的是《二十一度母赞》的汉文翻译。“延祐”为元仁宗年号,延祐七年即1320年,这不仅晚于秦国文靖公安藏的卒年,还要晚于撰写安藏碑文的程钜夫的卒年。那么,此记载中的安藏与《秦国文靖公神道碑》中的安藏是否为同一个人?《新续高僧传四集》可信度又如何?

求芝蓉、马晓林在其论文中指出,人们把《元史·迦鲁纳答思传》中出现的一句话“翰林承旨安藏札牙答思荐于世祖”中把“安藏札牙答思”看作一人是错误的,应为“安藏”和“札牙答思”两个人方能成立。因此,在个别文献中介绍“安藏,又名安藏札牙答思”这一说法是谬误的。[7]那么,元朝时期以“安藏”命名的回鹘翻译家到底有几个?这个问题有待进一步澄清。

本论文可以肯定和认同的是,《圣救度佛母二十一种礼赞经》回鹘、蒙古和汉文翻译是在元代完成的。在元代,蒙古统治阶层皈依佛教,实行政教二道并行政策,大力支持佛经翻译事业。朝廷中蒙古人、色目人、汉人齐聚,多语种人才辈出,这为多语种合璧文本的出现和发展提供了条件。下面从翻译风格和原则角度分析各译本的共同特征。

二、多语合璧《二十一度母赞》各译本共同特征

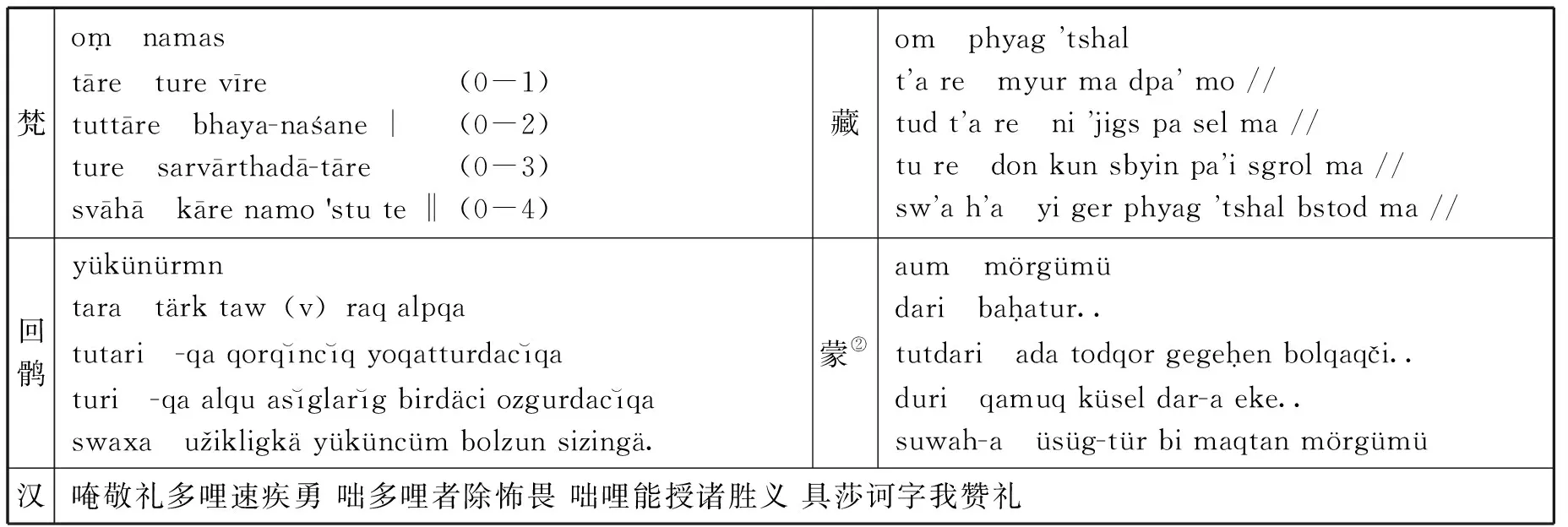

按梵文的韵律,《二十一度母赞》每个诗节(偈)由4个音步(可以简单理解为4个诗行或4个句子)组成。为了对照研究的方便,本文用编号表示例句的具体位置。总赞的编号为0,其后21颂标号为1-21。比如“0-1,0-2,0-3,0-4”,分别表示总赞1-4个诗行;“2-2”表示第二度母颂的第2诗行,以此类推。综观《二十一度母赞》藏、回鹘、蒙、汉4种译文,它们之间突出的统一性主要体现在以下两个方面。

1.“咒语”和“种字”不译

《二十一度母赞》出现不少“咒语”和“种字”。“种字”亦叫“种子字”,指佛、菩萨所说真言之梵字。历来在佛经翻译中有“咒语不译”原则。《二十一度母赞》4种语言的翻译,不仅遵守了这个传统原则而且风格一致。此处所谓“不翻译”其实就是“音译”,试图保留源语的读音。但是因受到目的语的影响,读音和转写在每个语言中都会有所不同,与源语也会存在一些差距。这是情理之中的。如果一个字既在咒语中出现,又作普通语出现,则对咒语中的字进行“音译”,而对一般语句进行“意译”。《二十一度母赞》总赞是个典型例子。

《二十一度母赞》梵、藏、回鹘、蒙古、汉5种语言的总赞都被保留了下来。首先看梵文的总赞内容:

namasture vīretuttrebhayanas'ane|

turesarvrthadtresvhkre namo 'stu te‖(共4个音步,每个音步8个音节)

6.2.4 不得经营下列国家和本市禁止生产经营的食品、食品添加剂和食品相关产品:《中华人民共和国食品安全法》第三十四条规定的禁售食品、食品添加剂、食品相关产品; 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条规定的禁售食用农产品;《上海市食品安全条例》第二十三条规定的禁止生产经营的食品;《上海市人民政府关于禁止生产经营食品品种的公告》规定的禁止生产经营的食品。

意为“唵,向速勇的、消除恐惧的、赐予一切义利的度母顶礼”。各译文的翻译如下:

表1 总赞各语种对应翻译

在此赞中,“ture”在咒语中出现(0-3)时,各译本对其进行了音译;而不在咒语中出现(0-1)时,各译本对它进行了意译,分别为“myur”(藏),“tärk tavraq”(回鹘)和汉译文的“速疾”。这里,蒙译文中没有出现对应词,但在下一颂1-1中把它翻译成了“türgen”(速)。同样,“tre”在0-1中当咒语,在0-3中当普通词,意为“度母”。在汉译中,由于字数的限制被省略。

表2 各语种“种字不译”其他例子

以上两个表中出现的这些词都是具有特殊含义的咒语用词。《二十一度母赞》各译本中对其进行了详细辨别并相互对应,表现出了同一时期相互参照翻译的统一性。

2.“前缀对应”翻译特点

在梵文词结构中经常会出现前缀,前缀一般有强调或改变词义的作用。在梵文《二十一度母赞》词汇中“pra-”“vi-”“ni-”等前缀总共出现了十几处,并且在不同语言译文中都得到了体现。其中以“pra-”居多。

表3 梵文前缀及其对应翻译

表3中前3个“pra-”“vi-”“ni-”是常用前缀,不能单独使用,一般表强调,“vi-”有时也表否定意义。出现在20-4中的“visama”,其中“sama”(sama)为“平等,平坦”之意,加前缀“vi-”之后则表示“不平坦,不平等,不幸,痛苦”。而在各译本中仍然当它为加强语气的前缀来翻译(如上表),虽然在意思上没有导致太大的分歧,但没有体现出该前缀的否定意义。

第4个“puras”是个副词前缀,也可以单独使用,意为“在……前面,向前”。与“krte”在一起成“puraskrte”(6-4)表示“尊重,称赞”。而在藏、蒙译文中把它单独翻译了出来,即藏文的“mdun nas”(前面)和蒙文的“emü(前面),蒙古译文变成了“emü(从前面称赞)。如果不理解其中与“puras”对应的关系,就很难理解译文的含义。

从以上分析可知,《二十一度母赞》不同语种翻译原则和翻译风格比较一致,在回鹘、蒙古和汉文翻译之间并无违和感。接下来从多语文本相互对照分析角度讨论各文本之间的具体传承关系问题。

三、多语合璧《二十一度母赞》各文本之间的传承关系

如前所述,目前学界认为《二十一度母赞》回鹘、蒙古、汉3种语言的译文都是从藏文翻译而来的。然而,笔者认为在多元文化交流交融的时代背景下对于多语合璧文本而言,它们之间“一对一”关系是值得怀疑的。下面通过5种文本之间的逐字对照来进一步明确它们之间的确切关系。

1.回鹘译文与藏译文、梵原文之间的关系

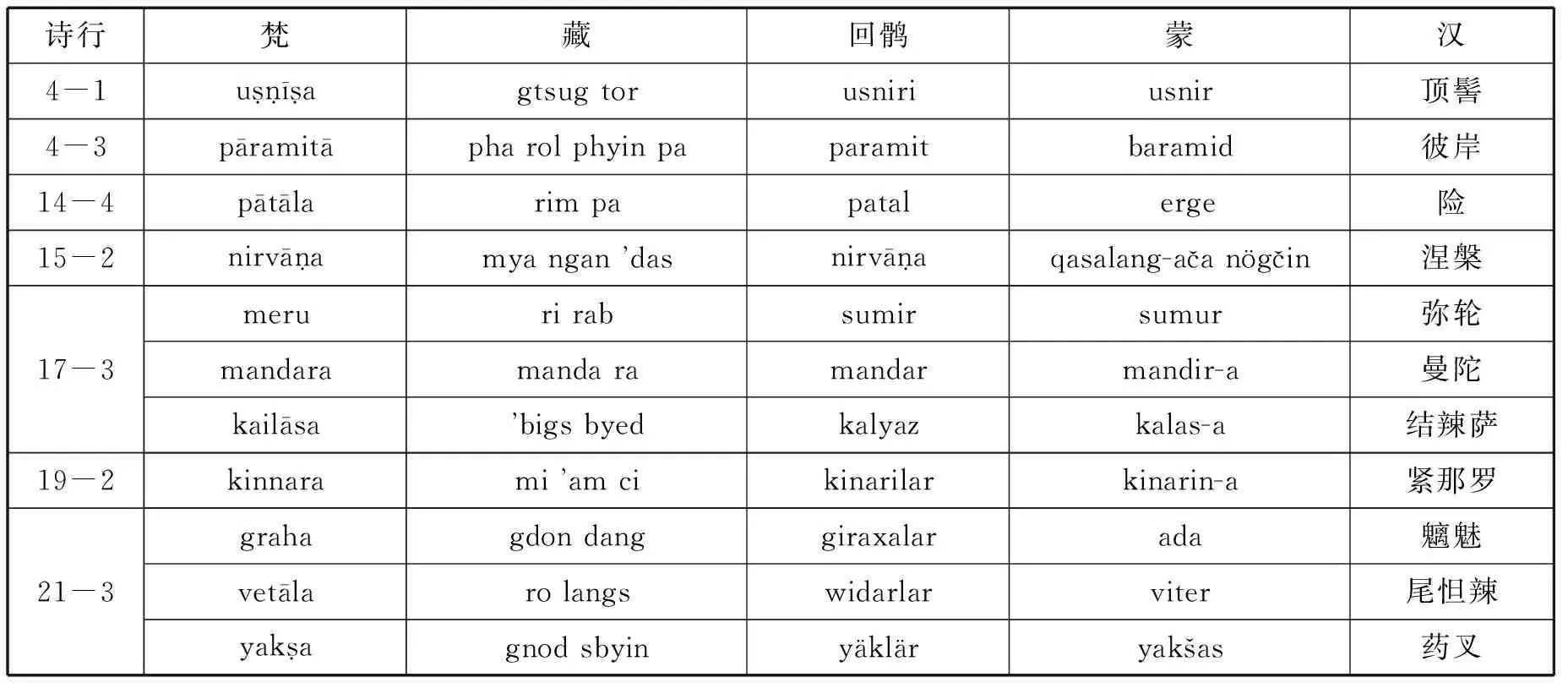

对于梵文佛经中的名词术语,藏文翻译历来以意译为主,而回鹘文翻译以音译为主。这也是诸多梵语名词术语通过早期的回鹘文翻译传入到蒙古语词汇中的重要原因。藏文和回鹘文翻译梵文佛经的不同倾向性在《二十一度母赞》中体现得也很明显。

表4 梵文与回鹘译文的对应关系

如上表所示,回鹘文仅9个诗节的诗文中有6个诗节中的名词术语直接由其原文梵文音译而来(如第4诗节的“usniri,paramit”;第14诗节的“patal”;第15诗节的“nirvna”;第17诗节的“sumir,mandar,kalyaz”;第19诗节的“kinarilar”和第21诗节的“giraxalar”“widarlar,yäklär”),而藏文除了只有一个词(17-3,manda ra)以外其他名词术语全都用了意译方式。因此无法直接断定“回鹘译文是从藏文翻译而来”。那么,回鹘译文翻译过程中,尤其是在名词术语翻译上除参照梵文原文外,还有没有同时参照藏文进行翻译呢?关于这一点也有明确证据。

2.蒙古译文与藏译文、回鹘译文的关系

首先,蒙古译文参照藏文的依据比较明显。

表5 第一度母赞后半段(1-3,4)4语种对应关系

表6 第二度母赞(2-1,2)4语种对应关系

表7 藏文和蒙古文的对应关系

同时,蒙译文还参照了回鹘文,甚至是梵文。在名词术语方面,如表3所示,蒙古文沿用了回鹘文的音译名词。除此之外,在回鹘文短缺的诗节中蒙译文同样采用了对梵文的音译名词,这应该也是从回鹘文转译而来的。具体如下:

表8 梵文和蒙古文的对应关系

此表中蒙古文词汇都是与梵文读音对应的音译词汇。而藏文翻译则全采用了意译。这些诗节的回鹘文已缺失。但按表3的情况来推断,表5的蒙古音译词汇可以看作是从回鹘文转译来的。

3.汉译文与藏译文、回鹘译文、梵文原文的关系

从表4和表8可以得知汉译本与回鹘译本和梵原文之间的对应关系。有不少有关鬼神、佛教地名和佛教术语的汉文名字是与其回鹘文和梵文相对应的,它们通过回鹘音译或直接从梵文音译而成,而不是从藏文翻译而来的。除此之外还有一些例子证明,汉文并非从藏文翻译而来。

表9 梵文和汉文的对应关系

在第七度母颂7-4中出现的梵文的“s'ikhi”是“s'ikhin”在复合词中的用法。“s'ikhin”有两种意思,一为“顶髻”;二为“火焰”,此处的意思应为“火焰”。在藏译文“me ’bar”和蒙古译文“šitamal qal”(燃烧的火)中都按照“火焰”的意思翻译。然而在汉译文却取了“顶髻”之意。这有两种可能:一是,此处回鹘文把“s'ikhi”翻译成了“顶髻”;二是,汉文直接依照梵文底本翻译。无论是哪一种,此处的意思都不与藏文匹配,即并不是依照藏文翻译。

在第十二度母颂12-2中,藏文和蒙译文中都没有出现与梵文“mukuta”(王冠)对应的词,而在汉译文中出现了“冠”,这也说明了汉译文并非依照藏文所译,或依回鹘文(遗失),或依梵文原文。同样在第十三度母颂13-4中,在藏、蒙、汉译文中,只有汉译文的“轮”才与梵文的“cakra”对应。藏文的“dpung”是“军队”的意思;蒙古文“oomuki”一词意义不明,可能是“气势”的意思。再次说明汉译文与藏文不匹配。

第十七度母颂17-1中,汉文的“巴帝”是梵文“pata”(足,脚)的音译,在其他译文都采用了意译的情况下,如果没有参照梵文,则不会有“巴帝”的音译。可知此处汉译文是依照梵文翻译。

第十八度母颂,此颂梵、藏、回鹘、蒙、汉5种文本齐全,在18-1中,对梵文“sura”(天,天神)一词,藏(lha天)、回鹘(tngri天)和蒙译文(tngri天)都采用了意译,其中回鹘文和蒙古文是同一个词。唯独汉译文结合了音译和意译,翻译成“萨啰天”,其中“萨啰”是“sura”的音译。如果没有参照梵文,也不会出现与梵文对应的“萨啰”一词。因此可知,此处汉译文直接依照梵文而译。

四、结论

笔者结合全文分析,对多语合璧《圣救度佛母二十一种礼赞经》的梵文原文、藏译文、回鹘译文、蒙古译文、汉译文5种文本之间的关系总结归纳如下:

1.回鹘译文,主要依据梵文翻译而来,同时参照了藏译文。

2.蒙古译文,主要依据藏文翻译而来,同时参照了回鹘文。

3.汉译文,主要依据梵文和回鹘文而译,藏文并非其主要依据对象。

可见,目前学界所持《圣救度佛母二十一种礼赞经》回鹘、蒙古、汉译文都“从藏文翻译而来”的观点并不准确。在三者之中,蒙古译文依照藏译文的地方更多一些;而回鹘译文把藏译文只当作参照,但并非是其主要依据;对汉译文而言,学界曾推断的“依据藏文翻译”的说法是错误的,通过多语文本对照分析发现其主要依据是梵文和回鹘文,而非藏文。《圣救度佛母二十一种礼赞经》是元代多元文化交流交融时期的产物,也是多元文化交流背景下翻译文献的代表。它的多语合璧形式及各译本特征说明,翻译有时候并非是两种语言的“一对一”关系,也有可能是源语和目的语之间的“二对一”或“多对一”关系。因此,在多元文化相互交流交融背景下,翻译理论也相应地从“二元论”向“多元论”开拓。

附录:1431年木刻版梵藏蒙汉四语合璧《圣救度佛母二十一种礼赞经》之正主尊

*本文系2022年国家社会科学基金西部项目“印度《百藏丛书》梵藏蒙汉满多语种蒙古学文献整理研究”(22XTQ001)阶段性成果。

注 释:

①引自喻昧庵辑.新续高僧传四集(一). 上海:广文书局印行,中华民国六十六年十二月初:15-16.

②本文蒙古文拉丁转写参考了乌云毕力格教授的转写,见郑堆,熊文彬主编.《诸佛菩萨妙相名号经咒》[M]. 北京:中国藏学出版社,2011:340-349.