高职院校团学思政教育模式研究*

2022-02-19朱亚林

朱亚林

中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》提出了坚持“全员、全过程、全方位育人”的要求,将传统的思政课程育人延伸到课堂之外,将育人的角色从思政工作队伍扩大到全员,特别是“十大育人”体系的提出,更让“校园处处皆育人”的概念深入人心。《教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》则进一步指明了高校思政工作体系构建的路径。在这张工作体系路径图中,日常教育体系作为一个重要组成部分被突显出来,涵盖了“深化实践教育、繁荣校园文化、加强网络育人、促进心理健康”等四个方面[1]。日常教育体系与学科教学体系互为补充,可以理解成是对课堂知识的学以致用和实践检验。这也符合习近平总书记指出的,要“把思政小课堂同社会大课堂结合起来”的要求。由此,在第一课堂之外构建一个体系健全、功能完备的日常思政教育路径的意义也就非同一般。南通师范高等专科学校(下称“通师高专”)探索实践以团学组织为主导的日常思政教育路径,总结出了团学思政教育模式,为高职院校全面育人提供了很好的参考。

一、团学思政,高校育人的重要组成部分

在当下的高校教育中,日常思政可以表述为学校在第一课堂的时空之外开展的与学生学习、生活、工作等相关的思想政治教育活动。日常思政教育的目标在于:把马克思主义理论素养渗透在日常思想政治教育活动之中,着眼于知识传授、品格塑造和能力培养的统一[2]。从本质上来看,开展日常思政教育,是对“三全育人”总体要求最有力的响应。基于此,有学者将日常思政称之为思政教育的主阵地,将课堂思政称之为思政教育的主渠道,并就思政教育的预期效果设计出了这样一个公式:思政效果=课堂思政*日常思政(影响面)*实践与应用[3]。因此,如何让课堂中的“立德树人”在价值多元、信息纷繁、随性自在的“闲暇”时光中能得到进一步的强化而非弱化消弭,让学生能科学合理利用课余时间而非浪费挥霍,是高校必须积极对待的问题。

然而,高校长期推行日常教育尤其日常思政教育缺乏一个具体可操作的模式。具体表现在:日常教育内容不够系统、难成体系;学生关注度低、参与度低,活动黏性低;日常教育活动内容指导实践、反馈教学成效薄弱,与学生发展、社会需求严重脱节;日常教育评价科学化、合理化不够等等。针对以上不足,通师高专依托第二课堂,将日常活动中和学生接触最为密切的团学组织作为教育活动的发起者、组织者、考核者,构建起“日常思政课程化、课程实施自主化、教学平台实境化、课程评价绩点化”的团学思政模式,从而与课堂主阵地实现协同育人。

二、团学思政教育模式的构成

(一)课程化,团学思政教育的基石

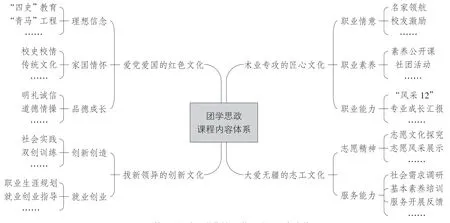

课程是教育实施的载体、活动开展的依托、教育评价的标准。要将团学思政教育系统化、标准化、规范化,课程化是最为核心和关键的一步。对照团学思政教育的目标“促进大学生文化素质、学习能力、思维发展、健康生活、社会交往、价值取向等方面核心素养的养成”[4],通师高专将其解构为“四个文化”,即“爱党爱国的红色文化、术业专攻的匠心文化、拔新领异的创新文化、大爱无疆的志工文化”,据此设计了相关的课程。课程内容体系如图1 所示。

图1 基于“四个文化”的团学思政课程内容体系

在课程模块设置上,各模块间环环相扣,既有纵向不同年级间的进阶考量,也有同一年级里不同专业间的因“专”制宜。在课程内容形式上,既有思政类如参观校史馆、参加成人宣誓,也有志工类如志愿服务、社会实践;既有学术类如讲座、沙龙,也有文体类如社团活动、体育竞赛。确保课程以学生视角呈现,采用时代语言。

(二)自主化,团学思政教育的动能

团学思政教育与第一课堂中的思政教育有所不同,虽然都是围绕着思想政治教育内容开展的,但团学思政教育明显缺乏教师精细化的引导、启发、讲解与应用指导,缺乏课堂内严谨的教学氛围,缺乏集中学习的“场域”。这是一种无监督的、寄托于自觉的教育,是一种“非正式教育”。因此,其中除了在课程层面必须具备高度的吸引力、可理解性、可操作性以及可评价性,要符合学生自我发展的根本需要之外,还需要将学生与课程的开发、实施与评价紧紧联系在一起,真正构建“以学生发展、学生学习、学习效果为中心”的学生中心理念,关注学生个性化成长。

一是引导学生成为课程研习的实践主体。通过内容驱动(兴趣内因)、任务驱动(评价外因),让学生明确以自身为中心的学习理念,立足个人、家庭、社会需求选择、参与、研究课程,目的是让学生通过研习课程与实践体悟实现自我发展。二是明确学生成为课程实施的组织主体。课程的运行管理主体为校、院、班三个层次的学生管理员,他们负责课程项目的发布、组织及最后的考核,让学生直接参与进来,用学生的话语体系进行课程的运转。三是鼓励学生成为课程内容的开发和设计主体。在学校团学部门的指导下,发起课程内容征集活动,确定课程主题,由学生提供课程的内容与素材,从学生视角助推课程建设,让学生成为课程内容设计者、课程形式的策划者,从而形成促进学生成长和长远发展的内在驱动力。

(三)实境化,团学思政教育的阵地

产出导向是检验高校办学质量的重要指标之一,注重实践创造的教学活动,可以有效提高人才培养的目标达成度和社会适应度。实践是人类生活的本质。马克思指出,全部社会生活在本质上是实践的。因此,团学思政教育要立足学生日常生活,将学生带入到具体的实践情境中去,在实境中锤炼思想、砥砺品格、实践技能、获得能力,同时也在实境中发现存在的问题,反馈教学的不足。实境化的教学依赖于各类基地的建立,如红色教育基地、文化宣传基地、社会实践基地等。通过在团学思政课程中开展相应的实境活动,让学生在“实境课堂”中“体验式”“沉浸式”学习、思考、分享、创造。思想教育过程中的一篇心得,参与文化宣传后的一段演讲、一场演出,志愿服务社会实践后完成的一项任务、撰写的一篇调研报告、制作的一段汇报视频都是实境化的教学成果,是由第一课堂所学知识技能得到的“产出”。

(四)绩点化,团学思政教育的保障

根据“五育并举”的总体要求,通师高专将团学思政考核绩点划分成五个模块,分别是思想政治引领、素质拓展提升、社会实践服务、创新创业创造和自我管理服务。每个模块都以思政教育为核心,以能力提升为目标,以期全面发展。绩点化考核以“第二课堂成绩单”为平台,为各个模块设置活动积分,学生在参加相关活动后,可通过平台系统记录积分,学校将“成绩单”积分作为学生在校期间完成学业及各项评优评先的重要指标。在积分模块中,“成绩单”为每个模块设置了下限积分点和上限积分点,只有所有项目满足下限积分且总积分达到标准方可参加评优评先,当某一项目达到上限积分后,在计算总成绩时该项只计上限分。此种方法从规则制度的角度出发,鼓励引导学生全面参加各项活动,从而树立全面自我发展的意识。

三、团学思政的意义与价值

团学思政在通师高专实施数年以来,在协同“第一课堂”开展育人实践过程中,进一步明确了育人导向、夯实了育人平台、凝聚了育人队伍、形成了育人理念,从而取得了丰硕的成果。

(一)团学思政让日常教育具体可行

首先,团学思政将引领青年成长的团、学组织力量作为学生日常教育的主力军,团学组织中大部分的成员是学生,由于他们的介入,使得各类教育活动获得了学生视角,并在活动当中建立起符合学生兴趣、审美和习惯的话语体系,使内容具备了趣味性。其次,团学思政建立在日常教育基础上,具备连接“第一课堂”与社会的渠道功能。马斯洛的需要层次说告诉我们,人最大的需求就是实现自身的价值,对于青年大学生而言也不例外。团学思政活动中开设的内容基本都与实践有关,是建立在“学以致用”的思想基础之上的,所以学生愿意投入活动,在活动中证明自身价值,发现自身不足,以期更大进步。这使得学生具备参与活动的自发性。再次,团学思政教育是学校教育和社会教育的交集,课程既具备学校教育的学理性特征,也具备社会教育的实践性特征,其本质是思想指导实践的应用型课程。基于此,团学思政教育为课程体系中居于核心部分的模块设置规定内容,而对于具体实践内容则由“根脉”上的核心内容进行拓展,因时而异、因事而定,吸纳学生在课程运行中的想法、建议,甚至是活动策划与设计,使得课程具有一定的自主生成性。

(二)团学思政使高校教育内外融通

团学思政为连接社会与课堂建立了大量的实境平台。这些平台一端连接课堂的理论教学,另一端连接社会所需,是学生习得知识与技能后真实应用的“沙盘”。这样的“沙盘”能容错,也接受创新,所以也是“孵化器”。例如,通师高专学前教育的学生早在八年前就发现了社会对于婴幼儿育儿方面的知识潜在需求,组织了大量具有“育婴师”资格证的学生在社区进行知识宣讲、技能展示,并由此拓展创建了关注学龄前儿童全面发展的志愿团队,现已发展成为地方有影响力的公益组织。在服务他人的同时,也极大地提升了自身。

(三)团学思政使育人成效大幅提升

团学思政是由学校团学组织牵头开展的,与学校事业发展、学生全面发展密切相关的日常教育,将思想引领、文化育人、创新创造、志愿公益统筹推进的一种行之有效的工作模式,因此,与学生成长成才相关的各类学术、知识、技能、公益竞赛也都纳入其中。团学思政课程体系让刚刚入校的学生对于在校学习的时间有了一个系统规划的蓝图,让发展过程中的学生有了一个成长推进表,对于完成学业的学生而言则是一份记载翔实的成绩单。