运动干预对脑卒中恢复期老年人肢体功能恢复的影响研究

2022-02-19王岸新

边 宇,王岸新

脑卒中(stroke)是一组以脑组织缺血或出血性损伤症状和体征为主要表现的急性脑血管疾病[1]。老年人由于身体机能的退化,极易发生此类心脑血管疾病。临床上将老年患者的脑卒中分为缺血性卒中和出血性卒中,当大脑皮层神经细胞出现出血或者梗塞时,会导致大脑皮层相应的肢体运动功能区出现问题,从而使得脑卒中患者的肢体功能出现障碍,可以说,肢体功能障碍是大脑皮层损伤的外在表现。根据疾病发展的过程,脑卒中可分为软瘫期、痉挛期和恢复期,其中恢复期的主要目标是增强关节活动度,降低肌张力,提高和恢复患者的日常生活能力[2-7]。因此,本研究旨在通过运动干预对老年脑卒中恢复期患者进行康复治疗,以期为临床工作者提供参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取鞍山市长大医院康复科脑卒中恢复期患者共32人,中途因并发症和家庭原因等原因脱落两例,实际参与30人,其中女性18人,男性12人,患者年龄在60-75岁之间。研究对象纳入标准:(1)经头部CT或MRI检查证实或确诊(根据2011年美国急性脑卒中诊疗指南诊断标准);(2)首次发病;(3)经急性期规范治疗,生命体征平稳,神经系统症状不再进展48小时,发病时间为4周-12周;(4)上肢Brunnstrom分期大于Ⅲ级;(5)改良Ashworth分级大于0级,小于3级。排除标准:(1)语言理解障碍及严重认知障碍者;(2)肢体严重疼痛、畸形患者;(3)皮肤有创伤、溃疡、严重感染者及传染性疾病者;(4)重度痉挛(改良Ashworth分级>3级)的患者;(5)没有严重的心脏病患者,能够进行中等强度的肢体运动。

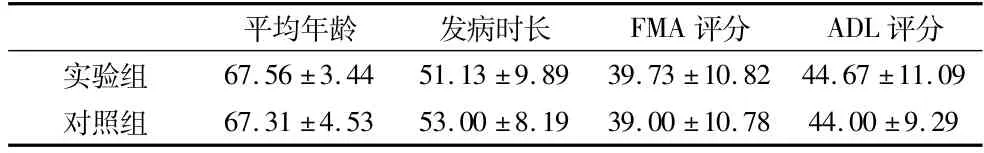

入组患者随机分为运动干预组(实验组)和常规康复组(对照组),其中实验组15人,对照组15人。两组患者的一般资料及初始状况评分如表1所示。

表1 研究对象基本情况

1.2 研究方法

1.2.1 运动干预

制定运动康复训练方案,通过患者肢体功能特征,制定切实可行的运动干预方案,以提高老年患者上肢和下肢的运动能力,对脑卒中偏瘫患者的肢体功能的康复起到促进作用,本次运动干预方案进行8周,每日1次,每次60min。

(1)实验组恢复期治疗:①上肢的治疗:手背推球:患者站立位或坐位,治疗师用瑞士球刺激患者的手臂,引导患者用手背把向前推开,每次动作进行10次;抓球运动:治疗师引导患者用双手松开瑞士球,使球落下然后再抓住球。在训练中,治疗师应握住患者患手的拇指和其余四指,使之处于所需要的伸展位,每次动作进行10次;交替拍球:引导患者用患侧手或双手交地拍球,如果患者能主动运动应让患者自己活动,如果患者自身无法控制节奏,治疗师应立即把持患者的手,以保证活动平稳地进行,每次动作进行10次;体转运动:患者坐位,两手叉握,两肘向前伸直,两臂与肩同时向两侧转动,轮换进行,每侧动作进行20次;对角击掌:患侧上肢取外展侧上举位,掌心朝上,健侧上肢向前平举,让患侧上肢渐向健侧肢体靠拢,同时用力击掌,重复做10次;合掌夹肘:双手合掌置于额前,然后分别做两肘夹紧及分开运动,重复10次。②下肢的治疗:对于下肢的治疗,分为仰卧位治疗、坐位治疗和行走训练方案。仰卧位:神经肌肉促进技术,采用叩击和拍打的方式,刺激患者的股四头肌、腘绳肌,通过对患者的长轴进行牵拉,改善下肢屈曲和内旋问题;双桥训练,增强患者腰臀部肌肉力量,每次动作进行20次;坐位训练方案:床边坐起训练,患者足跟平放于地面,膝关节屈曲90°,双手交叉,重心向前,如此反复训练10次,治疗师可对患者进行辅助性保护;行走训练方案:对于下肢肌肉力量较好的患者,采用助行架辅助训练,强化下肢平衡和肌肉力量。

(2)对照组恢复期治疗:临床常规服用药物8周,进行日常自我锻炼。

1.2.2 患者康复效果评价

所有患者在入组时、治疗8周后分别进行改良Barthel指数测试和Fugl-Meyer评分,患者治疗前、后数据进行自身对照。Fugl-Meyer量表评价标准:上肢总分为66分,分数越高表示患者上肢的运动功能越好,下肢总分为34分,得分越高表示患者下肢运动功能越好,此量表具良好信度和效度[8]。

日常生活活动能力量表用于评定患者的日常生活活动能力,它包括进食、洗漱、穿衣、大、小便控制、如厕、床椅间转移、平地行走和上下楼梯等10项测试指标,适用于老年脑卒中患者的日常功能评定。评分标准根据动作的独立完成情况,分别赋0分、5分、10分、15分,总分为100分。其中总分<20的老年人生活完全不能自理,20分-40分的的的老年人大部分动作都需要他人的帮助,40分-60分的老年人需要他人的少部分帮助,分数>60的老年人生活基本可以自理[9]。

1.2.3 数理统计

使用SPSS22.0软件进行统计学分析,对干预前后测试的FMA量表数据和Barthel量表数据进行配对样本T检验,所得数据用平均数±标准差()来显示,P<0.05为差异显著,说明前后两次结果有统计学意义。

2 结果

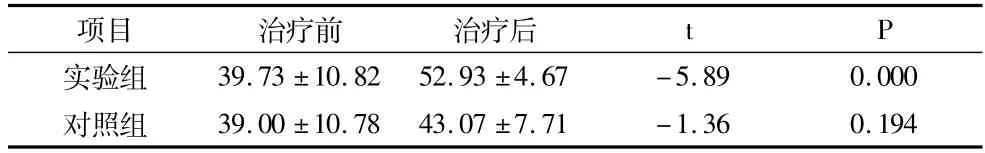

2.1 患者治疗前后肢体运动功能(FMA)评分比较(见表2)

表2 治疗前后老年患者肢体运动功能评分结果

实验组患者治疗前评分为39.73±10.82,治疗后的评分为52.93±4.67,根据实验前后两组数据进行比较发现,实验组的数据具有显著性差异,说明实验组老年人的肢体功能有明显的恢复,对照组实验前评分为39.00±10.78,运动干预后评分为43.07±7.71,前后两组数据不具有显著性差异。

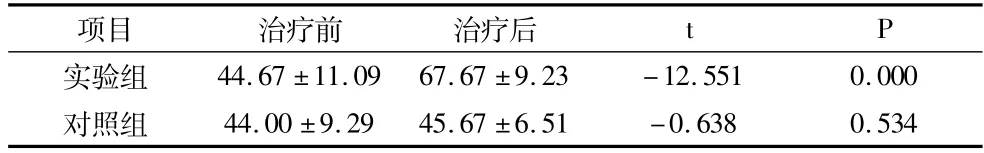

2.2 患者治疗前后Barthel指数评分结果(见表3)

表3 治疗前后老年患者Barthel指数评分结果

运动治疗干预前,实验组评分为44.67±11.09,经过8周运动治疗,老年患者的日常生活能力评分为67.67±9.23,两组数据具有显著差异,说明运动疗法对于老年人的日常生活能力起到良好的改善作用。对照组老年人初始的日常生活能力评分为44.00±9.29,治疗后的评分为45.67±6.51,前后两组数据不具有显著性差异。

3 讨论分析

3.1 脑卒中患者的病因与临床表现

脑卒中是由于人体大脑局部出血、缺血造成的疾病,当局部血液供应不足时,大脑内部神经细胞就会缺血、缺氧甚至坏死,导致大脑中枢神经受到损伤,从而使得机体的感觉运动功能出现障碍,是一种常见的脑血管病理学变化疾病[10]。在发病的后期,患者常常会伴有肢体运动功能障碍、大脑意识障碍、言语表达障碍等各种问题,这些症状往往是突发的,并且在发病后期,会给患者留下不同程度的肢体障碍,导致患者生活不能自理。老年人由于年龄的原因,其血管通透性大大增加,极易发生破裂性出血以及血管堵塞,因此,这种疾病在老年人群中十分常见,由于发病后大脑抑制功能的不断减弱,老年脑卒中患者在做某一动作时,通常会出现联合反应和共同运动,存在肢体的异形模式,包括上肢的“鹰爪”手型和下肢的画圈步态[11],如何帮助老年患者快速回归日常生活,提高其自理能力,是当今亟待解决的问题。

3.2 运动疗法改善脑卒中患者肢体功能

脑卒中患者可以分为三个病期,分别是软瘫期、痉挛期和恢复期。在治疗时,治疗师应当根据患者的情况,有针对性地进行运动康复。本次研究选取的是脑卒中恢复期的老年人。在这一阶段,患者主要表现为分离运动差、肌力不足、运动速度迟缓等问题,对于老年人来说,在这一阶段他们的大脑神经细胞还处于恢复阶段,有极大的可塑性,研究发现,大脑的运动再学习和功能重组能够改善老年患者肢体功能异常运动模式[12]。赵光标的研究发现,通过适当的运动可以增加脑卒中老年患者大脑的局部血液流通量,促进大脑血液循环,从而加强中枢神经细胞的重塑[13]。因此,在这一阶段对老年人进行运动疗法干预,老年人的功能恢复效果是最显著的[14],通过外界运动干预,采用物理手段对患者进行运动康复,主要以功能性训练为目的,改善老年患者的关节活动度、增强肌肉力量、减少肌肉痉挛,提高日常生活能力。本次运动疗法的制定是根据每一个老年人的身体恢复情况进行操作,采用简单易于理解的动作改善患者的运动功能和日常生活能力,以期帮助患者最大程度地回归社会,提高生活幸福感。

4 结论与建议

4.1 结论

本研究主要针对脑卒中恢复期的老年人进行运动干预,通过运动疗法,增强了患者肢体的运动功能和老年人的日常活动能力。因此,运动疗法对于脑卒中恢复期的老年人运动能力有显著改善效果,可以增强老年人的自理能力,提高生活质量和生存能力,综合性提升老年人的身体机能。

4.2 建议

老年脑卒中患者是社会急需关注的对象群体之一。由于肢体功能障碍,其身心往往会受到重大打击。每一个老年人的身体情况和健康程度都有所不同,在训练开展中需要根据个人的具体情况制定不同的训练方案,不断提升训练的精准性和效果,避免同质化的训练动作和模式,因此,在后续的脑卒中治疗过程中,应不断加强对恢复期老年患者的关注,定期对患者进行肢体功能评定,及时调整运动方案和训练计划,深化运动疗法的临床应用,让训练效果和效益达到最佳。