“欧洲步”上篮蹬地斜跨步动作下肢运动特征研究

2022-02-19沈兆鑫赵翔宇

沈兆鑫,李 磊,赵翔宇

1 前言

当前,体育工程与运动训练的联系越来越紧密,智能动作捕捉系统等机械科研设备在运动数据采集、智能处理等方面具有很强的优势。“欧洲步”上篮动作因其脚步变化多,身体晃动幅度大,对防守队员极具迷惑性等特点成为当下最时兴的篮球进攻技术[1],是马努·吉诺比利、詹姆斯·哈登、扬尼斯·阿德托昆博等明星球员的招牌动作[2]。但笔者通过搜集查阅文献发现,鲜有关于“欧洲步”动作的研究,因此本实验利用三维运动捕捉系统、肌电测试仪、测力台等体育科研仪器对这一动作进行实验探究,以期揭示该动作的运动规律和特征,并依此对训练和损伤预防等给出相关建议。

2 实验设计

2.1 研究对象

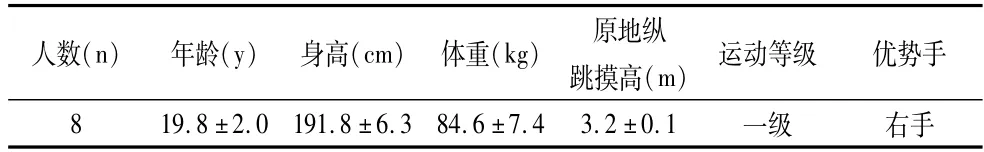

研究对象为八名北京体育大学篮球专项运动员,且满足以下要求:(1)男性;(2)年龄在18-25岁之间;(3)运动等级为一级以上(包含一级),投篮优势手为右手;(4)身体状况良好,测试前24h内无剧烈运动,无饮酒,近六个月内无下肢损伤史。受试者基本信息见表1。

表1 受试者基本信息

2.2 研究方法

选取八名北京体育大学篮球一级运动员,运用表面无线肌电测试系统Delsys(2000Hz)、红外光点高速运动捕捉测试系统Motion(200Hz)和测力台Kistler(1000Hz),三者同步采集“欧洲步”上篮蹬地斜跨步动作的下肢表面肌电、运动学和动力学研究指标。

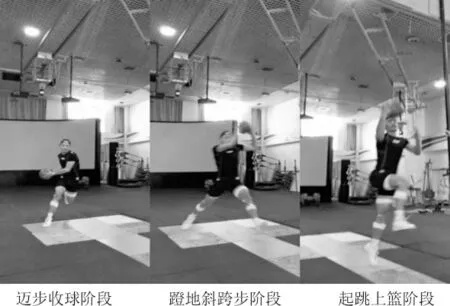

2.3 运动阶段划分

为了便于数据处理、分析和讨论,将“欧洲步”上篮动作按运动阶段划分为迈步收球阶段、蹬地斜跨步阶段和起跳上篮阶段,见图二。

图一 “欧洲步”上篮动作运动阶划分段示意图

2.4 指标选取

本研究在进行表面肌电测试时选取肌电的时序特征、积分肌电和肌肉贡献率这三个指标;在进行运动学测试时所选取的指标有髋、膝、踝关节的三维角度;在进行动力学测试时所选取的指标有垂直地面地面反作用力和冲量。

2.5 测试设置

2.5.1 表面肌电测试

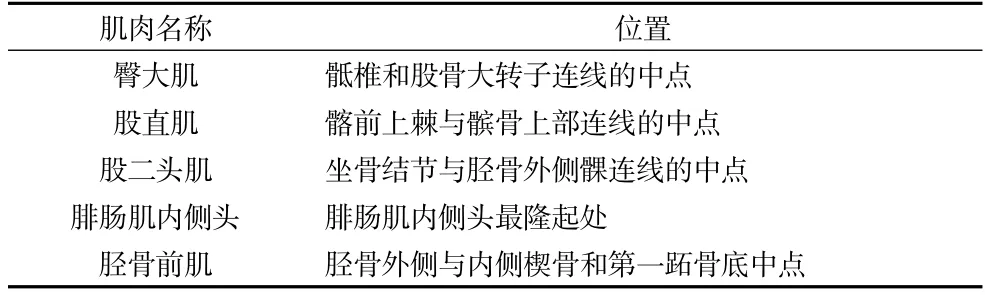

结合运动解剖学、运动生物力学和“欧洲步”动作特征,选取左右侧下肢臀大肌、股直肌、股二头肌、腓肠肌内侧头、胫骨前肌,共10块肌肉,经刮毛、酒精棉球擦拭后,用双面胶粘贴好肌电传感器,粘贴时要沿着肌纤维方向行走。肌电传感器粘贴位置见表2:

表2 肌电传感器粘贴位置

2.5.2 运动学测试

使用Motion红外光点高速运动捕捉系统进行动作测试。为了实验需要,受试者需身穿紧身短裤,头戴泳帽,脚穿不反光的篮球运动鞋,受试者热身完且准备就绪后,根据海伦海耶斯贴点方案,在身上粘贴并固定Marker反光标志点。标志点位置见图二。

图二 marker点粘贴示意图

2.5.3 动力学测试

使用Kistler测力台测试“欧洲步“上篮动作的动力学指标,测力台位于实验场地中央,共四块。

2.5.4 同步测试

Motion红外光点高速运动捕捉测试系统和Kistler测力台两者之间可以实现内同步,与Delsys表面肌电测试仪连接后可以实现外同步,从而最终实现了三者之间的同步测试。

2.6 测试要求

测试开始时,受试者需在距测力台6到8米外持球充分运球助跑,在距离第一块测力板一步距离时收球迈步,使右脚踏入第一块测力台,随后在自然连贯状态下向左前方斜跨出一步,使左脚踩在第四块测力板上,之后蹬地起跳,完成上篮动作。

要求整个动作流畅自然,无刻意的改变步幅、脚踩测力台缝隙等情况,每个受试者需完成三次测试。

2.7 数据处理

2.7.1 表面肌电信号的处理

本研究运用表面肌电的时域分析方法,分析肌肉放电时序特征、积分肌电和肌肉贡献率。

首先,使用EMGworks Analysis软件对原始肌电数据进行归零、带通滤波(20-400Hz)、翻正处理,然后在翻正基础上计算得到均方根振幅(RMS)和积分肌电(iEMG),之后导入到Excel中。

时序是指肌肉的激活和失活顺序以及持续时间,本研究将肌电信号中均方根振幅(RMS)大于最大值的15%的部分视为肌肉活动区域[3],以此确定肌肉活动的起点和止点以及持续时间。标准化处理时将单人完成动作时间除以全部受试者完成动作的总时间,用时间百分比来表示。

积分肌电能够反映参加肌肉活动的运动单位的数量。对积分肌电进行标准化处理时,本研究以单位时间内某块肌肉积分肌电值占该人所有动作最大积分肌电值的百分比来计算,计算公式是:iEMGnorm=iEMGi/iEMGmax[4],通过此方法可以排除个体和肌肉自身力量的差异。

肌肉贡献率可以评定每块肌肉在完成动作过程中的参与程度。每块肌肉贡献率可根据标准化后的积分肌电来计算得到。

2.7.2 运动学数据的处理

利用Cortex软件进行数据处理。根据采集的标志点建立骨骼肌肉模型来计算关节角度和人体重心。之后导出Kin文件和Force文件,Kin文件包含身体重心和各个标志点的三维坐标,Force文件包含每块测力台的三维力值。

在计算关节角度时,Cortex软件可建立骨盆、大腿、小腿、足的坐标系。其中大腿在围绕骨盆坐标系的X、Y、Z轴运动时,可分别得到髋关节在矢状面、额状面和水平面的运动角度[5],规定屈为正值,伸为负值;内收为正值,外展为负值;内旋为正值,外旋为负值。小腿在围绕大腿坐标系的X、Y、Z轴运动时,可分别得到膝关节在矢状面、额状面和水平面的运动角度,规定屈为正值,伸为负值;外翻为正值,内翻为负值;内旋为正值,外旋为负值。足在围绕小腿坐标系的X、Y、Z轴运动时,可分别得到踝关节在矢状面、额状面和水平面的运动角度,规定背屈为正值,跖屈为负值;内翻为正值,外翻为负值;内旋为正值,外旋为负值。

2.7.3 动力学数据的处理

处理动力学数据时,将垂直地面反作用力大于10N的时刻定义为足着地时刻,小于10N的时刻定义为足离开地面的时刻,由此可以计算出各运动阶段中各个方向上力的大小和冲量,其中冲量计算公式为I=Ft。X轴表示前后方向的力,规定向前为负值,向后为正值;Y轴表示左右方向的力,规定向左为负值,向右为正值;Z轴表示垂直方向的力,规定下为负值,向上为正值。对数据进行标准化处理时用垂直地面反作用力或冲量除以体重。

2.7.4 数据分析

使用Microsoft Excel对原始数据进行处理,运用Origin软件对数据进行标准化等整理分析,并制作相关的图形。之后用SPSS17.0对相关数据进行统计学分析,统计结果包括平均数和标准差,显著性水平设置为0.05,P<0.05表示存在显著性差异。

3 研究结果

特此说明,由于左侧股直肌的肌电传感器出现故障,造成左侧股直肌肌电数据异常,所以本文没有进行左侧股直肌的相关计算,在后续的讨论和分析中也没有将其包含在内。

3.1 “欧洲步”蹬地斜跨步动作下肢肌肉放电特征

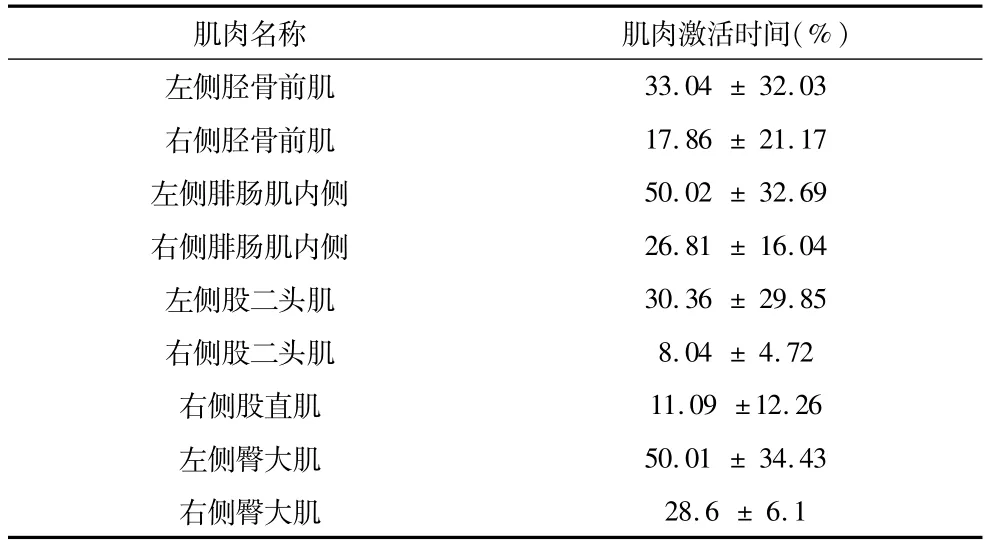

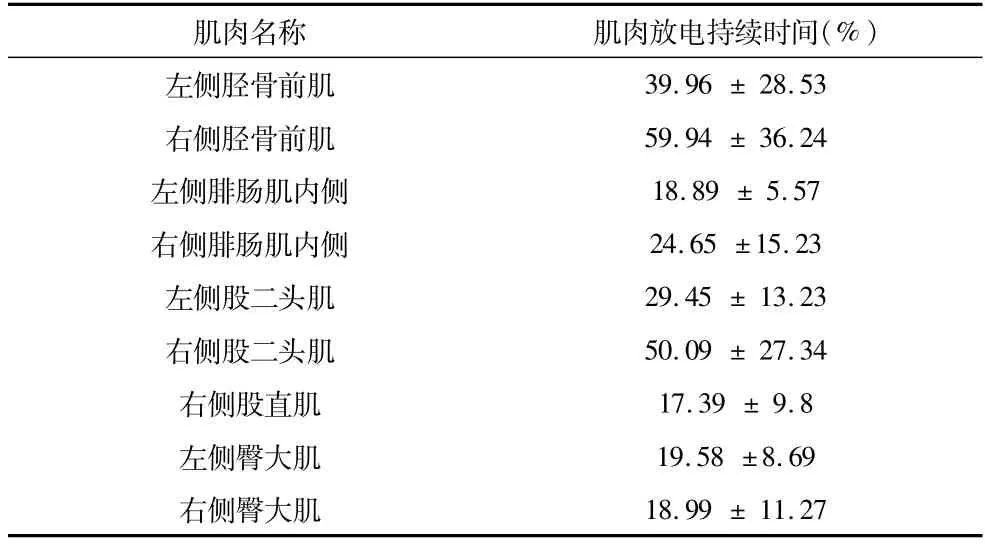

3.1.1 肌肉放电时序特征(见表3和表4)

表3 “欧洲步”上篮蹬地斜跨步阶段的肌肉激活时间

表4 “欧洲步”上篮蹬地斜跨步动作的肌肉活动持续时间

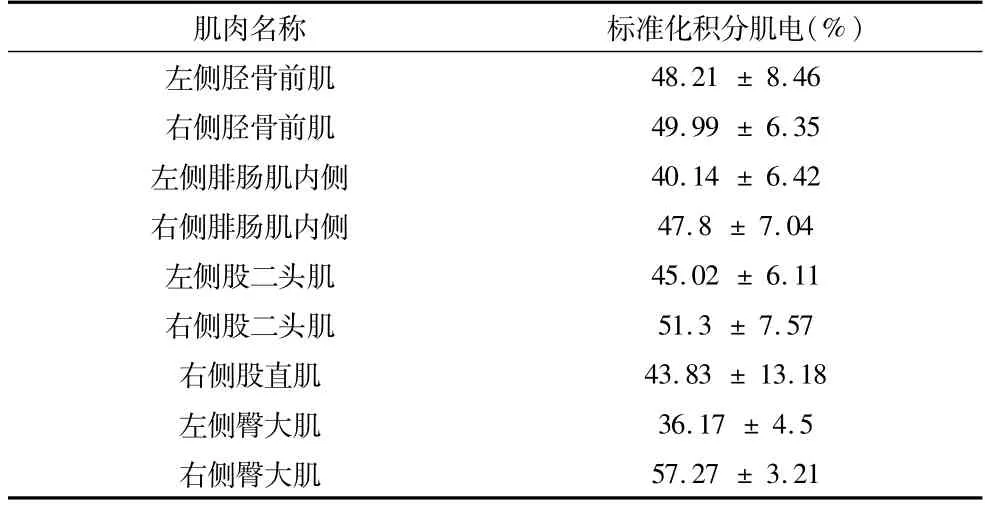

3.1.2 肌肉积分肌电值(见表5)

表5 “欧洲步”上篮蹬地斜跨步动作的肌肉积分肌电值

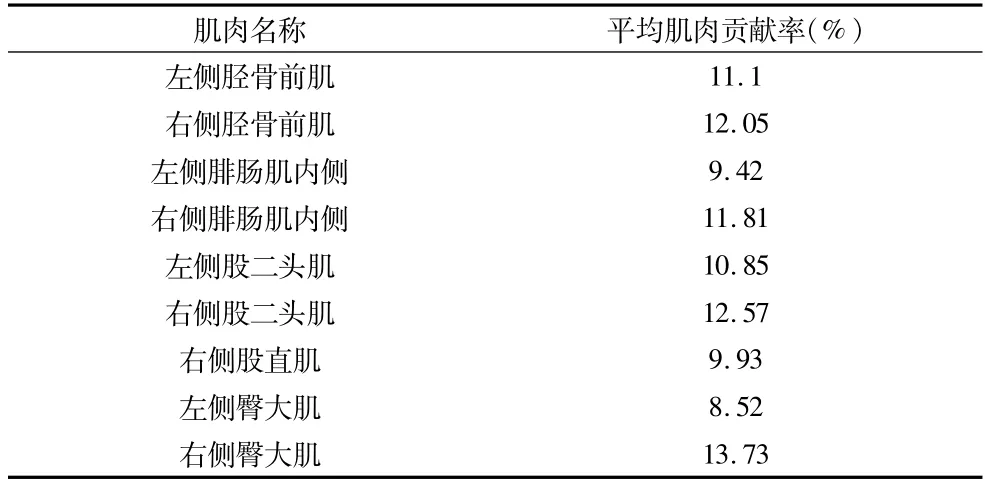

3.1.3 肌肉贡献率(见表6)

表6 “欧洲步”上篮蹬地斜跨步动作的肌肉贡献率

3.2 “欧洲步”蹬地斜跨步动作的下肢运动学特征

3.2.1 蹬地斜跨步阶段的髋、膝、踝关节三维运动角度(见表7)

表7 “欧洲步”上篮动作的髋、膝、踝关节角度

3.3 “欧洲步”蹬地斜跨步阶段的动力学特征

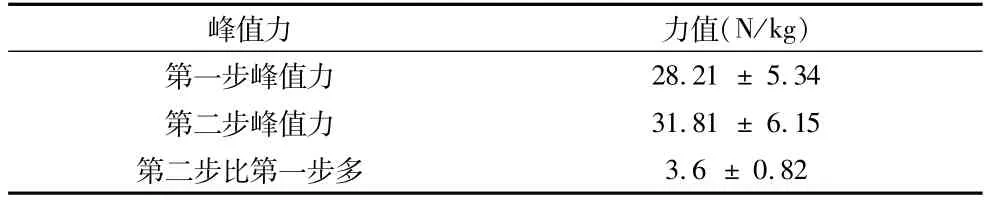

3.3.1 垂直地面反作用力峰值(见表8)

表8 “欧洲步”上篮动作垂直地面反作用力的峰值

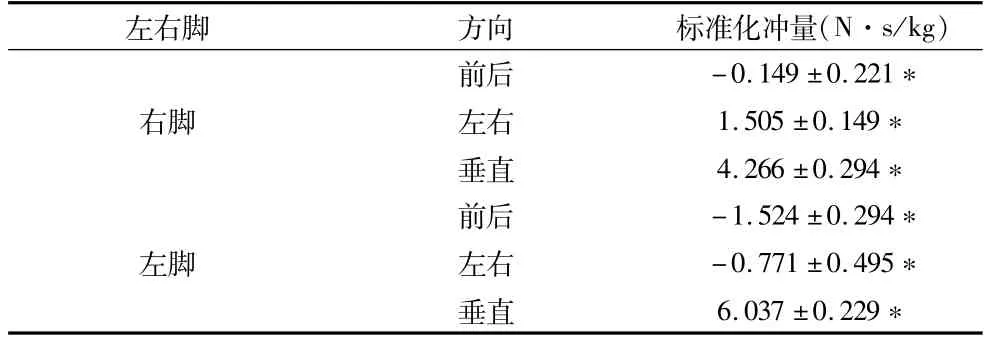

3.3.2 足底冲量(见表9)

表9 “欧洲步”上篮动作的足部冲量

4 分析与讨论

4.1 “欧洲步”上篮蹬地斜跨步动作的下肢表面肌电特征分析

4.1.1 肌肉时序特征分析

“欧洲步”上篮蹬地斜跨步阶段最早被激活的是右侧股二头肌和股直肌,这两块相对强壮的肌肉可以通过积极地屈膝下压,对上一运动阶段迈步后的着地过程起到缓冲作用,减少膝关节受到的冲击。随后激活的右侧胫骨前肌同样参与着地缓冲过程,同时有利于减少落地时不正常的脚踝过度偏转[6]。蹬地时,右侧腓肠肌蹬伸发力,发挥跟腱弹性优势。臀大肌也于远固定条件下使大腿在髋关节处伸展,作为原动肌使右腿蹬地发力[7]。左腿向左前方跨步时,左侧股二头肌在近固定的情况下,使左大腿在髋关节处屈,送髋抬腿,加大步幅。左脚着地时,左侧胫骨前肌使踝关节背屈起到缓冲作用,蹬地斜跨步阶段结束。

从肌肉放电持续时间来看,右侧胫骨前肌的放电持续时间最长,它参与了右腿作为支撑腿缓冲和作为发力腿蹬伸两个重要过程,与之相对应的左侧胫骨前肌在左脚落地时起到缓冲作用。右侧股二头肌的肌肉放电持续时间居于第二,其帮助伸髋屈膝,使右腿获得更好的蹬伸发力角度。腓肠肌内侧头的肌肉放电持续时间相对较短,虽然腓肠肌在小腿蹬伸发力过程中发挥主要作用[8],但由于这一过程较为迅速,所以左、右两侧腓肠肌内侧头的肌肉放电持续时间较短。臀大肌和股直肌的肌肉放电持续时间短则可能是因为两者均为下肢较大肌群,其激活阈值较高。通过肌肉放电的持续时间情况,我们可以有所启示,在平时的肌耐力训练过程中,要着重发展胫骨前肌和股二头肌,通过大肌群与小肌群的协调配合,才能提高技术动作质量,为完成该技术动作提供强有力的肌耐力基础,同时还能够降低运动疲劳所带来相应的损伤风险[9]。

4.1.2 肌肉积分肌电和贡献率分析

积分肌电反映肌肉在运动阶段中的放电总量,体现肌肉募集及激活程度[10]。积分肌电值最大的是右侧臀大肌,臀大肌是下肢比较重要的核心肌群,它能调整腰背筋膜的紧绷度,间接参与维持腰椎的稳定性,同时,臀大肌在对抗脚跟触地对骨盆前方和躯干前方产生的屈曲力方面也发挥着重要作用[11]。结合“欧洲步”上篮的动作特征分析,运动员在迈步收球阶段右脚着地时,足部受到极大的地面反作用力,为了对抗这种地面反作用力和向前的惯性,臀大肌向心收缩使大腿发生旋外,限制骨盆和躯干过分前倾,发挥着缓冲制动和维持身体稳定性的重要作用。股二头肌的积分肌电值次之,它能使腿在膝关节处屈,帮助提拉折叠小腿,增大跨步距离。胫骨前肌的积分肌电值也处在比较高的水平,它是小腿前群肌之一,在着地缓冲时,作为拮抗肌起到维持内侧足弓形态,防止足部过度内翻的作用,由于踝关节的背屈活动度为0度到20度之间,跖屈的活动度为0度到45度之间,背屈活动度明显小于跖屈活动度,所以足部的背屈运动需要更大的肌肉力量去维持,也更容易疲劳,相应的发生内翻等损伤的风险也就越高[12],所以在平时的训练中,我们可以对胫骨前肌进行有针对性的训练。正常情况下,腓肠肌的积分肌电值是相对较低的,但在爬斜坡,蹬自行车等运动中,它能够作为足跖屈发力的储备肌肉被充分激活,起到蹬地发力的作用,在平时的训练过程中,可以对其进行有针对性的锻炼。

肌肉贡献率可以表明运动过程中每块肌肉的参与贡献程度和用力的主次关系。有研究显示,右侧优势手篮球运动员长期以左脚启动和左脚作为支撑脚助跑起跳为主[13],但通过研究发现,运动员在完成“欧洲步”上篮动作时,同一类型肌肉的右侧贡献率更大,所以在平时训练时,为了能够更好地完成“欧洲步”上篮动作,获得更大的斜跨步距离,提升动作的发挥效果,可以重点对下肢右侧肌肉进行锻炼。但是在训练时,也要注意保持左右侧及前后侧肌力的平衡。

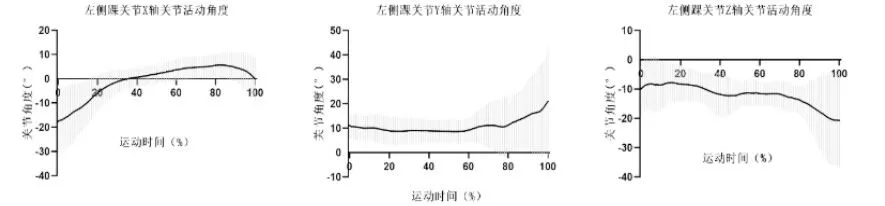

4.2 “欧洲步”上篮蹬地斜跨步动作的下肢运动学特征分析

4.2.1 下肢髋关节运动角度的分析

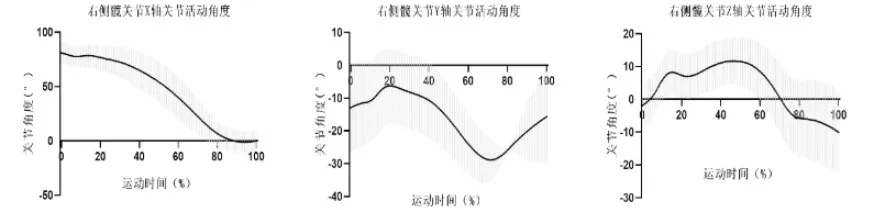

如图三所示,在蹬地斜跨步阶段,右侧髋关节先发生屈曲,使大腿绕额状轴做屈的运动,将身体重心降低,这样一是为了在着地时进行有效的缓冲制动,二是为蹬地斜跨步积累弹性势能。y轴的角度变化情况说明右髋在整个过程中始终处在外展的状态下,尤其是当右脚着地的瞬间,外展角度一度达到29°左右。

图三 右侧髋关节活动角度变化

如图四所示,在左脚着地时,左侧髋关节屈的角度达到最大,之后开始回伸内收,使身体趋于直立位,便于获得更好的竖直腾空高度[14]。左侧髋关节z轴折线图显示右脚向右前方迈步着地以后,身体制动缓冲,左侧髋关节因惯性产生了一定的旋内活动。右脚着地以后,开始向左前方斜跨步,此时,左侧髋关节旋外使身体扭转改变方向,待左侧脚着地,为了对抗地面的反作用力,维持身体稳定[15],左侧髋关节产生旋内使身体方向回正,这一过程对髋关节的活动度是一个考验。

图四 左侧髋关节活动角度变化

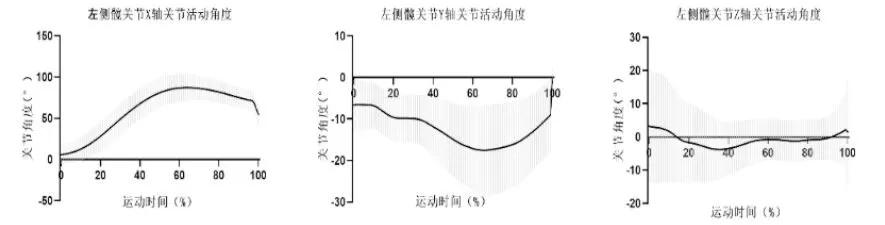

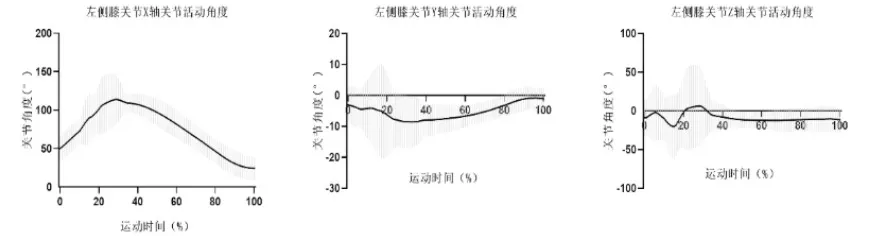

4.2.2 下肢膝关节运动角度的分析

如图五所示,右膝在蹬地发力时,屈曲度逐渐增加,当重心降到最低时,达到屈曲最大值,为70°左右,有利于将肌肉的弹性势能转化为动能,获得更好的蹬伸效果。在蹬伸过程中,为了获得向左前方更远的跨步距离,右侧膝关节发生内翻和旋内,使腿部和身体扭转,朝向左前方向跨步,此时如果右膝周围肌力不足或关节活动度受限,则极易发生膝关节或韧带扭伤[16]。

图五 右侧膝关节活动角度变化

如图六所示,左侧膝关节在蹬地斜跨步阶段的关节角度变化范围较大,接近于100°左右,此时左侧膝关节处在凌空状态下,通过在空中的屈伸来调节迈步和着地姿势。当左脚着地时,运动员通过增加膝关节屈曲角度来减少落地时的地面反作用力,此时胫骨向前的剪切力明显增加[17],左侧膝关节角度在此过程中发生了比较急速的变化,发生ACL损伤的风险比较高[18]。

图六 左侧膝关节活动角度变化

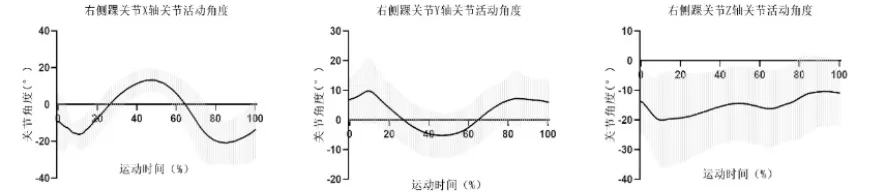

4.2.3 下肢踝关节运动角度的分析

如图七所示,在右脚蹬地瞬间,右侧踝关节急速内翻,所测运动员中有的踝关节内翻角度可达40度,同时还有15度左右的旋外,这一时刻发生踝关节损伤的风险极大[19]。

图七 右侧踝关节活动角度变化

如图八所示,在落地阶段,左腿受到地面的反作用力后产生背屈,完成缓冲制动,但在自身重力和惯性作用下,左侧踝关节内翻和旋外的角度可达20度,容易发生踝关节扭伤[20]。

图八 左侧踝关节活动角度变化

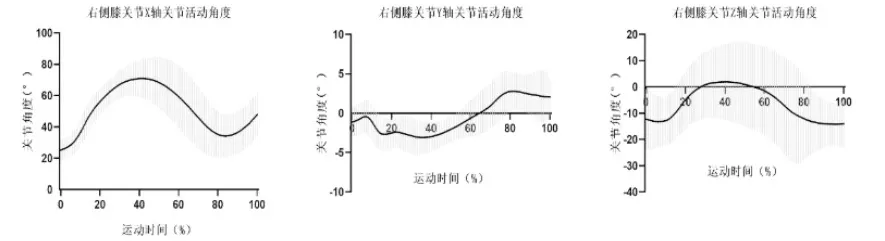

4.3 “欧洲步”上篮蹬地斜跨步动作的动力学特征分析

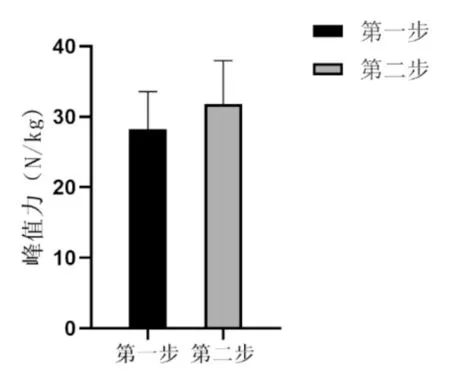

4.3.1 峰值力特征分析

如图九所示,在“欧洲步”上篮动作中,第二步要比第一步的峰值力大3.6±0.82 N/kg,12.76%左右。说明第二步比第一步在垂直方向上的有一个更大的发力过程。

图九 “欧洲步”上篮动作的峰值力

4.3.2 足底冲量特征分析

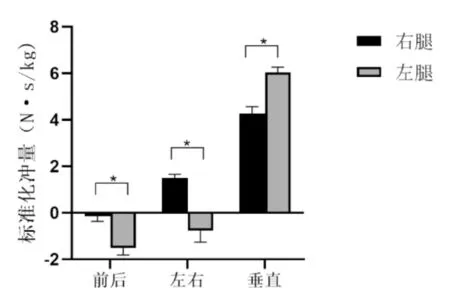

如图十所示,左脚在前后方向上的冲量显著性大于右脚(P<0.05),因为在起跳上篮阶段,需要更远的上篮距离。右脚在水平方向上的冲量显著性大于左脚(P<0.05),这是因为在右脚蹬伸斜跨步时,身体变向幅度比较大,而左脚起跳上篮时,身体晃动的幅度减小,从而提高上篮的稳定性。左脚在垂直方向上的冲量显著性大于右脚(P<0.05),因为左脚在起跳上篮时,需要在垂直方向上集中较大的力量,以获得更高的起跳高度[21]。

图十 “欧洲步”上篮动作的足部冲量

5 研究结论

1.右侧优势手篮球运动员在完成“欧洲步”上篮的蹬地斜跨步动作时,右侧肌肉如右侧臀大肌、右侧股二头肌、右侧胫骨前肌和右侧腓肠肌的激活和募集程度要强于左侧肌肉,说明该动作是以右侧肌肉活动为主导的技术动作。

2.在做斜跨步变向动作时,髋关节的灵活性和稳定性对于完成该动作具有关键性作用;在“欧洲步”上篮动作中的蹬伸和缓冲制动过程中,膝关节和踝关节的活动度变化较大,具有一定的关节或韧带损伤风险。

3.在“欧洲步”上篮动作中,第一步在水平方向上发力作用明显,主要起到增加斜跨步的变向幅度的作用;第二步在向前和垂直方向上发力作用明显,主要起到增加上篮的起跳高度和距离的作用。

6 研究建议

1.为了更好地完成“欧洲步”上篮动作,一方面可以有针对性地对腓肠肌进行锻炼,强化蹬伸能力,以获得更远的跨步距离。另一方面,可以加强臀大肌、股二头肌的力量以及髋关节处肌肉的延展性,以增强动作稳定性。此外,还应提升胫骨前肌和股二头肌的肌肉耐力,以防运动性疲劳带来相应的损伤。

2.在“欧洲步”上篮的斜跨步着地瞬间,踝关节产生较大的内翻,膝关节也发生了较为迅速和明显的扭转,极易发生关节扭伤,应加强相应关节部处的力量训练,或佩戴护具,增强其稳定性。