晚明书风

2022-02-18葛承雍

葛承雍

晚明社会,上层是朝政腐败、纲纪混乱,财政的拮据和军事的溃败使得国力日衰,不仅无法防御满洲的崛起,而且造成社会矛盾日趋尖锐。当时社会,不仅闪烁着启蒙思潮的锋芒,而且酝酿着重大的社会变化。反映在传统文化领域,表现为守成与更新,正统与异端,循礼与非礼诸种矛盾因素的激荡、消长、渗透和制约。服饰上的“去朴从艳”,文艺上的“异调新声”,学术上的“慕奇好异”,成为明末时尚的普遍特征,甚至出现了像李贽那样揭发道学,抨击迂腐,倒翻千古的惊世之论。这对当时的个性解放和书法的直抒胸臆无疑有振聋发聩的启蒙作用。这种以心灵觉醒为基础的社会心理变化,也为书法家们的创作变革提供了契机。

晚明书坛的变革不是一两个人,而是一批人,不是短时期,而是延续几十年的一种潮流和趋向。尽管有着泥沙俱下、鱼龙混杂的情况,但是随着名教磐石的动摇,还是迸发出一股新鲜的活力。这股新风在传统价值、审美趣味和艺术观点方面发生着潜移默化的变革,许多书家的作品一反元代以来那种温和圆润、整饬甜熟的风格,追求个性表现的趋势日益明顯,形成独特的晚明书风。其中具有代表性的人物有徐渭、邢侗、董其昌、张瑞图、黄道周、倪元璐、许友等。

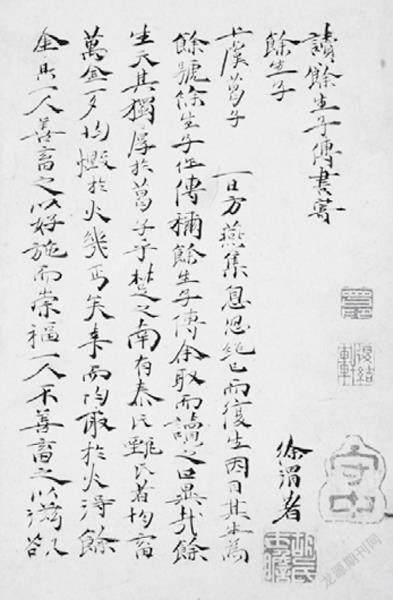

在明中期书法艺术向晚明书风的变化过程中,徐渭是一个不能忽视的呼啸而起的人物。生长在山阴(今浙江绍兴)的徐渭,年少时就仿效汉朝扬雄《解嘲》作《释毁》,“为诸生,有盛名”,经常角巾布衣,长揖纵谈,狂饮醉酣,侃直无拘。他曾入胡宗宪总督府充当幕僚,常有怀才不遇之叹,后因官场斗争惧祸佯狂,周游南北,一生潦倒。官场失意的刺激使他选择了诗文书画,投身于书坛,不仅能诗能戏曲,还善以泼墨工画荒草竹石,但他最擅长的是草书,曾自称:“吾书第一,诗次之,文次之,画又次之。”在当时书风略显沉闷的环境下,他以彻底的狂态为书法史添加了浓重的一笔。公安派著名文人袁宏道说他“不论书法而论书神,先生者诚八法之散圣,字林之侠客也”。从其书法来看,都显得因规矩不足而略显狂疏,但其中充满了热烈的情绪。那强劲粗犷的线条,驰纵跳荡的节奏,间架完全被打散的风格,自从唐代张旭、怀素以后已消逝很久了,徐渭重新发掘并发展了这种疾风骤雨式的不可遏制的气势,在当时不仅是骇世惊俗、个性强烈之举,而且如同他的泼墨写意花卉开启了后来“扬州八怪”的画风一样,他的草书奔放豪迈,舞蛇走虺,字的可识性和提按顿挫的笔法被更含混、更博大的审美意识所取代。尽管他的书法精者可谓震烁古今,粗者可谓村夫劣态,但他不拘一格的命题成为晚明书风发生急遽变化的滥觞。

徐渭楷书跋文《读余生子传》(局部)

晚明书坛上影响最大的首先是董其昌,这倒不是董书比其他书家能气贯神溢,更高一筹,而是因为他出身豪族地主,又历仕朝廷和地方,官至南京礼部尚书,死后朝廷又谥以文敏,加之清初康熙对其书法的喜爱,因此“望名声誉”。中国古代文人在评论每一个人的学术成就或艺术成就时,往往“以人代书”,若不将其书法吹捧得与本人相仿佛,似乎就过意不去,不管他是否具有一定的艺术才能和修养,就将人品道义冠绝者统统“搬移”到书作之中,造成名高或地位高,其书字也必然好的阿谀之风。与其说这是封建士大夫心中充斥着攀附达官贵人的异化表现,毋宁说这是在封建官僚制度下传统权力价值观的反映,做官带来了显赫的功名,也使其书法水平陡然抬高。

当然,不能因为董其昌是一个地位尊崇的官僚士大夫就抹杀他的书法成就,但忽视他的创作思想和文化环境也是不可取的。传统论书先讲人品固然多有偏颇,然而不透过作品进一步探寻其书法艺术表现的思想情感,亦是不深入的。所以研究董其昌的书法亦应从其当时所处的思想文化氛围着手。董其昌的学书过程,在其《画禅室随笔》中曾有自述,说在十七岁时,因字写得不好造成科举不能名列前茅,于是发奋学书。万历十七年(1589)中进士后,做过编修、讲官一类职务,“坐失执政意”,出为湖广副使、学政,又为势家所怨,故辞官回家。光宗和熹宗时又被起用,升迁太常寺卿、侍读学士、礼部侍郎和南京礼部尚书。由于当时“政在阉竖,党祸酷烈”,所以他心惊胆战,深自引远,既不敢抨击阉党,又不愿依附奸宦而丧失气节,故多次上书乞休告归,终于在八十岁时“诏加太子太保致仕”,可算是保全了性命和名节,实现了传统知识分子既要“超然治学”又要“直接参政”的理想。

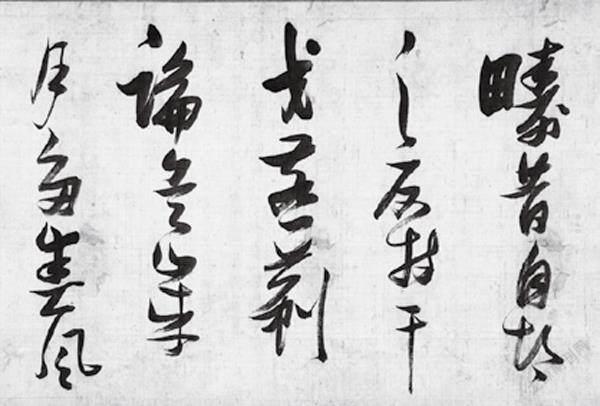

董其昌书《春日行》

董其昌生长于书家辈出的华亭(今上海松江),少负重名,超越诸家。从他五十多岁时写的自述可知,他从唐碑入手,继转学钟、王楷帖,后又临摹宋人真迹,其中尤受王羲之、颜真卿、李邕、柳公权、怀素和米芾几位大家的启迪。在他的书法作品中,经常题明临仿某家,但他的“抄帖”是高明地攫取适合自己精神的东西,吸取古人书法的内在特点,并不完全从形迹上去死板模仿,因而表现出来的风格总还是他自己的面目。可以说董其昌走的是标准的“帖学”路线,正书多用颜法,行书多用王、颜、米法,草书则多用怀素法,这样勤学摹广,习古集成,又神遇暗合,融会贯通,形成了潇洒出尘的风神、变化无端的形态和天姿活泼的个人风格。

诚然,董其昌不是一个创新派,他笔笔取法古人,有本有源;可他又是一位“开派立宗”的书家,他以“禅家有南北二宗”为根据,主张艺术创造上也分南北二宗,鄙视“渐修”,重视“顿悟”,反对刻板,强调韵致,认为风格的形成在于精神的作用,欣赏并追求“天真烂漫”“萧散古淡”,甚至追慕“奇怪”“险绝”。这一切对董书建筑在神韵、气势、墨法、分行布白上有着直接影响。例如董书的结字巧丽灵秀,妍正相生,变化丰富,因势成形,往往笔不到而意态自足,意不尽而寓态深远,无“千家一面”之病,确有圆润劲利、逸宕潇洒的味道。如果说学颜易近俗,学柳易拘谨,学米易剽悍,那么董书因得“松淡”之诀,故没有这些弊病,反而显得秀美流畅。

那么“董体”这种追求既自然潇洒又回味无穷的“平淡”“静雅”的艺术境界是基于什么思想根源呢?陈继儒《容台集叙》谓董氏“独好参曹洞禅,批阅永明《宗镜录》一百卷,大有奇悟”。《无声诗史》卷四也说董其昌万历中举入仕后,“日与陶周望(望龄)、袁伯修(中道),游戏禅悦。视一切功名文字,直黄鹄之笑壤虫而已”。《明史》本传也记载其“性和易,通禅理,萧闲吐纳,终日无俗语”。由此观之,以自然淡泊、净化解脱为特征的禅宗是董其昌艺术创作思想的背景,这才是他以禅宗南顿北渐来分书画为南北宗的来源,所以其著作《容台别集》中有一卷便专谈禅之语,并自命其室为“画禅室”。

这绝不是偶然的思想碰撞,自从王阳明公开扔掉了反佛的儒家原则,心学便率领着明代士大夫掀起了禅悦之风,三吴名士普遍以儒禅融合为新的思想观念,和董其昌关系密切的陶望龄、袁中道等人,都是禅宗居士。紫柏禅师和董其昌是交往最多的好友。然而,这时朝廷处于风雨飘摇、国事蜩螗之秋,城市经济又造成了社会政治结构的变化,阉宦的恐怖统治早已使士子们愤恨不满。因此,人们在禅宗那里不是接受清净佛性的“天理”,而是利用“本心”强调尊重个人思考的理论,否定外在经典桎梏的风气。禅悦之风不仅没有使士大夫们心理封闭,反而冲溢出追求个性表现的思想,这无疑是禅宗的大胆怀疑启迪了他们。

但若从深层去观察,就会发现董氏所讲求的禅悦,只不过是清谈式、玄谈式的禅,与真正的禅悦运动尚有距离,这倒不是他未曾透入禅关,也不是他从庄学中又顿悟了淡泊的意境,而是万历中期以后禅宗所引发的异端思潮受到了明王朝的禁止和镇压。在强大的保守势力压制下,以禅悦为纽带联结起来的一群士大夫被迫离散,和董其昌交游密切的紫柏禅师甚至被害致死,这对具有朦胧个性解放的董氏而言不能不说是个沉重的打击。其实,明末这场以个性解放为目标的运动,在本质上并不激烈,而且带有很浓的士大夫风流不羁的成分。可是,仅仅是表面披着禅悦外衣的思想变革都不能为封建专制社会所容忍,在它还没有形成巨浪时就夭折了。明乎此,就不难理解董其昌虽然仍醉心于习禅礼佛,但也不再有禅宗的积极叛逆精神,而是消极保守的处世哲学,也不再有摆脱羁绊的异端思想,而是士大夫正统思想之外的精神补充了。

晚明书坛上曾以邢侗、张瑞图、董其昌、朱万钟四家并提,或谓“北邢南董”“南董北朱”,在人们肯定董书的同时,并未特别突出地独尊他,只是由于清初统治者的喜爱,制成玉屏,朝夕展览,才开始形成举世“专仿香光”(董其昌号香光居士)的情况。其实,和他同时期活动于书坛上的张瑞图、黄道周、倪元璐等人的书法成就,绝不在董其昌之下。所以,我倒认为,晚明革新派书风的出现与这些人是分不开的。

张瑞图是万历三十五年(1607)进士,以礼部尚书入阁,官至大学士,仕途相当得意。他兼善书画而蜚声于世,不过幸运的出名又是不幸运的渊薮,在当时宦官专权的威逼下,他多次手书魏忠贤生祠碑文。崇祯继位后,他“内不自安”,告归返乡,但仍被定为“依媚取容”的阉党成员,坐赎徒为民。正因为这样的宦海生涯,使他内心深处有着痛楚的分裂和折磨,常常忏悔其在强权政治下人格的丧失,良心受着传统道德的审判。为了解脱内心的苦痛,洗涤压抑的心灵,反思自己为官圆滑、投机取巧以求苟全的官宦生涯,他愈加沉湎于书画艺术,希望通过书法抒情实现向“本我”的回归,因而他的书法不仅没有表现出消极、悲观、绝望的软弱,反而异化出自我净化的强烈个性,有违于传统的温文尔雅之旨。像他的行草作品《骢马行》《杜甫江畔独步寻花诗》《李白独坐敬亭山诗》及其他行草作品,运笔爽拔,起笔势长而露锋,注重左右借让,善用粗笔与排叠的横画,使字幅具有激烈的跳荡之感。正如有人说他的书法能“矫积习,独标气骨,虽未入神,自是不朽”。

稍晚的黄道周是天启二年(1622)进士,他是典型的由士而仕,由“修身齐家”进而“治国平天下”的儒家传统知识分子,也是一个胸图大志、敢于直谏的儒家理想主义者。在晚明国家动荡、灯枯油干之际,他不仅敢傲视权阉魏忠贤,还多次面对崇祯皇帝抗疏争辩,因而“以文章风节高天下,严冷方刚,不谐流俗,公卿多畏而忌之”。他常常勉励自己要品行高峻、卓绝伦表、光明磊落、志尚高雅,所以直言敢谏,屡忤圣颜,不但被贬官为民,削籍下狱,还远戍边疆,几乎被杀。正是在他力图以儒家政治理想改造现实政治的行动中,体现出某种个体的自主性、能动性和进取性,又将其渗透进书法创作中。他大胆地远师钟繇用笔,再参索靖的草法,波磔多,停蓄少;方笔多,圆笔少,一反元明圆润秀逸的书风。所以他的楷书,如断崖峭壁,土花斑驳;他的行书,如急湍下流,被咽危石,既见传统,又见新意,朴拙刚健,率宜自然。

可以說,晚明书家的最大特色,就是在自己的作品中或多或少地强调力量和速度的表现,同时尽可能地摆脱楷书对行草书的影响和束缚。本来,书写草书在整个明代就是很普遍的,而晚明书家们更是在这方面将其发挥得淋漓尽致。不管是徐渭的奔腾粗犷,还是董其昌的跳跃流畅,或是张瑞图的方折劲健,黄道周的苍老倔强,倪元璐的险仄奇绝,都是明前期书法家没能达到的境界,充溢着新的活力和个性,因而给人以精神振奋的感受。与其说这种新意书风的出现是书家本人兴趣爱好或师承关系的变化,毋宁说是晚明思想文化的巨大变化促使当时文人艺术家进行重新选择;与其说他们反对粉饰太平、主张抒发自然情感,毋宁说他们诅咒传统“理法”,摆脱思想羁绊,为的是找寻新的出路。晚明书风呈现出变革的趋向,无疑与当时的社会形势存在着微妙的契合,这也确是一个书法群龙无首、各怀绝技、啸傲抗世的缩影。