住房产权、婚姻状况与社会工作者主观幸福感

——基于2019年中国社会工作动态调查数据的实证分析

2022-02-16梁土坤

梁土坤

中国特色社会主义进入新时代,人们的现实需要发生了时代转变,由生存物质需要向美好生活需要转变。在这样的时代背景下,提升人们幸福感不仅是社会主义的本质要求和核心要义,也是检验我国各项社会政策现实效能的核心标准,成为我国民生保障工作的基本立足点。实际上,党和国家一再强调必须在经济发展过程中不断提高人民幸福感,众多学者也对幸福感相关议题展开了深入研究。然而,社会工作者作为我国社会建设和民生工作的重要力量,其主观幸福感问题还没有受到足够关注。因而,本文将尝试对我国社会工作者主观幸福感进行分析,揭示其主要特征和影响机制,以期为提升我国社会工作者主观幸福感和推进社会建设提供参考。

一、文献回顾与简要评述

国外主观幸福感(subjective well-being)相关研究文献众多。例如,关于英国大规模面板数据的实证研究显示,社交网络对居民主观幸福感具有负面影响。(1)Wheatley Daniel,Buglass Sarah L., “Social network engagement and subjective well-being: a life-course perspective”,The British Journal of Sociology,2019,70(5),pp.1971-1995.来自德国调查显示,经济资本和文化资本对主观幸福感也具有显著影响。(2)Elena Bárcena-Martín,Alexandra Cortés-Aguilar,Ana I. Moro-Egido., “Social Comparisons on Subjective Well-Being: The Role of Social and Cultural Capital”,Journal of Happiness Studies,2017,18(4),pp.1121-1145.而精神健康对积极情感、情感抑郁和生活满意度等主观幸福感内容均具有重要影响。(3)Ashley B. Love,Mark D. Holder., “Psychopathy and subjective well-being”, Personality and Individual Differences,2014,66(1),pp.112-117.美国研究人员指出,感恩普遍被认为是一种适应性进化机制,与健康的心理和人际关系相关,感恩和主观幸福感之间的密切联系在整个生命周期中保持相对恒定,并不会因生命周期的改变而发生变化等。(4)Chopik William J,Newton Nicky J,Ryan Lindsay H,Kashdan Todd B,Jarden Aaron J., “Gratitude across the life span: Age differences and links to subjective well-being”, The Journal of Positive Psychology,2019,14(3),pp.292-302.

国内关于主观幸福感的研究,近年来文献数量也呈现不断增长的发展态势。就CSSCI来源期刊的文献数量而言,1999年仅有一篇,即梅锦荣对我国老年人主观幸福感的社会性影响因素进行了初步探讨。(5)梅锦荣:《老人主观幸福感的社会性因素》,《中国心理卫生杂志》1999年第2期。其后,幸福感研究文献年度数量不断增长,2010年为85篇;2013年首次超过100篇,为141篇。随后,各年文献数量呈现小幅度波动式增长的发展态势,2014年、2015年、2016年文献数量尽管略微波动,但基本与2013年持平。2017年达到最大值,为174篇。然而,2018年和2019年文献数量略有回落,分别为150和153篇,但仍然高于2016年的水平。2020年其文献数量继续降低致136篇,与2016年持平。预计2021年的文献数量将有所回升(中国知网搜索,以幸福感作为篇名关键词进行搜索,限定CSSCI来源期刊。时间为2021年9月16日22∶58∶54,图1所示)。可见,近年来我国主观幸福感文献数量呈现小幅度波动并不断增长的发展态势。随着人们生活水平的不断提高和生活需要的转变,主观幸福感研究仍然是未来的关键议题。

就研究内容而言,主观幸福感的水平测量及其影响机制是其主要的两个方面。例如,刘军强指出,在2003—2010年期间,居民主观幸福感呈现不断上升的发展态势,不同群体的主观幸福感水平均有所提高,其总体水平相对较高。(6)刘军强、熊谋林、苏阳:《经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究》,《中国社会科学》2012年第12期。而主观幸福感的影响因素除了性别、年龄等个体特征因素外,还涉及众多方面,具体包括家庭经济状况及其地位(7)刘志侃、程利娜:《家庭经济地位、领悟社会支持对主观幸福感的影响》,《统计与决策》2019年第17期。、人际交往等社会网络因素(8)马蓓蓓、代文杰、李彩娜:《流动青少年学校人际关系与主观幸福感:学业倦怠与学业投入的中介作用》,《中国特殊教育》2019年第12期。、医疗保险等社会保障因素(9)孙玉栋、梅正午:《医疗保险对居民主观幸福感的影响研究——基于京津冀地区的实证分析》,《中国特色社会主义研究》2019年第6期。、体育锻炼等日常生活因素(10)郑元男:《体育锻炼对老年人的主观幸福感有影响吗?——关于中国老年休闲体育参与者的实证研究》,《中国体育科技》2019年第10期。、社区环境等因素等等(11)苏玲玲、周素红、张雪、张琳:《社区环境对居民主观幸福感的影响:时间维度的作用》,《城市发展研究》2019年第9期。。这些相关研究为主观幸福感影响机制的进一步探索提供了重要参考。

图1 幸福感CSSCI来源文献数量(1999—2021)

就研究方法而言,少数学者通过个案分析等质性研究方法对主观幸福感进行研究,例如,曾红等以文献归纳法梳理了中国传统三大幸福观及其与幸福感之间的联系。(12)曾红、郭斯萍:《“乐”——中国人的主观幸福感与传统文化中的幸福观》,《心理学报》2012年第7期。除此之外,众多学者主要采用描述性统计等方法对主观幸福感的主要特征进行比较分析,采用各种回归模型等定量研究方法对其影响因素进行实证研究。这些定量研究方法包括定序logistic回归模型等。(13)邓大松、杨晶:《养老保险、消费差异与农村老年人主观幸福感——基于中国家庭金融调查数据的实证分析》,《中国人口科学》2019年第4期。可见,定量研究是主观幸福感影响机制的主要分析方法,这为后续研究提供了重要方法借鉴。

就主观幸福感的具体研究对象而言,部分学者将居民作为主要对象。例如,申云等采用IV Probit模型等方法系统分析了收入差距和社会资本等相关因素对居民主观幸福感的影响机制。(14)申云、贾晋:《收入差距、社会资本与幸福感的经验研究》,《公共管理学报》2016年第3期。然而,由于居民整体存在群体分化,不同群体主观幸福感可能不同,更多学者针对各个具体群体的主观幸福感进行了多元化的研究。这些群体包括流动人口(15)李芳芝、向书坚:《流动人口的收入差距对主观幸福感的影响研究》,《统计与信息论坛》2016年第7期。和青少年(16)王娟、邹泓、侯珂、汤玉龙、王明珠、王英芊:《青少年家庭功能对其主观幸福感的影响:同伴依恋和亲社会行为的序列中介效应》,《心理科学》2016年第6期。等。而关于社会工作者主观幸福感的相关研究,从可获得文献来看,仅仅只有1篇。董海军等通过对东莞市和深圳市128名社会工作者的调查,指出其主观幸福感水平处于中等偏上水平,户籍和社会支持等是其重要的影响因素。(17)董海军、唐倩倩:《上岗社工主观幸福感及其影响因素——基于深莞两地的调查》,《华东理工大学学报(社会科学版)》2012年第5期。

由此可见,主观幸福感仍然是未来重要的研究领域,但关于社会工作者的相关研究寥寥无几。文献数量相对较少,难以全面地反映我国社会工作者主观幸福感的全貌和特征,有待更加深入研究。基于此,本文将对我国社会工作者主观幸福感的主要特征进行深入分析,并分析住房、婚姻、性别、世代结构等因素对其主观幸福感的影响机制,以期为提高我国社会工作者主观幸福感提供参考。

二、研究假设与框架

基于以往关于主观幸福感的相关研究经验。建立住房产权、婚姻状况、性别差异、世代结构对社会工作者主观幸福感的影响框架,提出研究假设,为实证研究铺垫基础。首先,在传统中国社会,住房不仅是经济基础的直接体现,更是人们安身立命的基石和核心,对其主观幸福感具有重要作用。一项关于欧洲16个国家的研究表明,住房产权对主观幸福感具有显著影响,租房者主观幸福感显著低于自有住房者。(18)Daniёl J. Herbers,Clara H. Mulder., “Housing and subjective well-being of older adults in Europe”,Journal of Housing and the Built Environment,2017,32(3),pp.533-558.而基于中国综合社会调查2005年数据的研究,也表明拥有自有住房的居民,其主观幸福感水平显著高于非自有住房居民。(19)毛小平:《住房产权、社会和谐与居民幸福感研究》,《统计与决策》2013年第3期。同时,关于上海市2573名流动人口的研究显示,在城市拥有住房等能够显著地提高流动人口主观幸福感。(20)Yu Kaizhi,Zhang Yun,Zou Hong,Wang Chenchen., “Absolute Income, Income Inequality and the Subjective Well-Being of Migrant Workers in China: Toward an Understanding of the Relationship and Its Psychological Mechanisms”, International Journal of Environmental Research and Public Health,2019,16(14),p.2597.因此,可以推而广之,住房产权可能对社会工作者主观幸福感也具有显著影响,依此提出假设1。

假设1:住房产权对社会工作者主观幸福感具有显著影响

其次,传统而言,婚姻被看作主观幸福感的重要来源之一,家庭和美是中国传统幸福价值观的核心内容。实际上,一项关于2000年美国人口普查数据的研究表明,已婚者报告的主观幸福感水平和生活满意度都显著高于未婚者。(21)Tim Wadsworth., “Marriage and Subjective Well-Being: How and Why Context Matters”,Social Indicators Research,2016,126(3),pp.1025-1048.关于中国的研究也发现,婚姻能够显著提高青年人的主观幸福感,对大龄青年的影响效应尤为重要。(22)宋健、王记文:《中国青年的婚姻状态与主观幸福感》,《中国青年研究》2016年第9期。通过中国和英国的比较研究发现,婚姻对中国和英国居民的主观幸福感均具有显著的提升作用,但对英国居民的影响大于中国居民。(23)边燕杰、肖阳:《中英居民主观幸福感比较研究》,《社会学研究》2014年第2期。可见,婚姻对人们主观幸福感确实存在重要影响,也对社会工作者主观幸福感具有重要意义。基于此提出假设2。

假设2:婚姻状况对社会工作者主观幸福感存在显著影响

再次,住房产权对居民婚姻实现具有重要的现实意义。自有住房是众多居民成家的必要构件和现实基础。一项来自美国1970—1999年间2450个县的实证研究显示,住房成本与结婚率之间存在重要的相关性,自有住房成本与人均收入的比率越高,结婚率就越低。(24)Simon W Bowmaker,Patrick M Emerson., “Bricks, Mortar, and Wedding Bells: Does the Cost of Housing Affect the Marriage Rate in the US?”, Eastern Economic Journal,2015,41(3),pp.411-429.关于2002—2010年伊朗各省数据的广义矩方法(GMM)估计研究也表明,控制了婚姻的其他相关经济决定因素后,住房成本与结婚率之间存在负相关关系。(25)Hassan F. Gholipour,Mohammad Reza Farzanegan., “Marriage crisis and housing costs: Empirical evidence from provinces of Iran”, Journal of Policy Modeling,2015,37(1),pp.101-123.而关于中国北京5965名青年人的调查发现,住房不仅影响人们经济社会地位,而且决定青年人在婚姻市场中的具体位置,限制其婚姻实现,没有自有房产的青年推迟结婚的可能性更大,婚前拥有自有房产的情侣结婚概率更大。(26)廉思、赵金艳:《结婚是否一定要买房?——青年住房对婚姻的影响研究》,《中国青年研究》2017年第7期。因此,住房产权可能对社会工作者婚姻产生重要影响,并通过婚姻的作用而间接影响其主观幸福感。基于此提出假设3。

假设3:住房产权通过婚姻的中介作用而影响社会工作者主观幸福感

复次,就个体特征中的性别而言,其可能对社会工作者主观幸福感产生两个方面的影响。一方面,主观幸福感会因社会工作者的性别而存在差异。一项关于北京市1070名居民的调查显示,性别对主观幸福感具有显著影响,男性主观幸福感低于女性。(27)高启杰、费佐兰:《居民个体收入、主观幸福感及影响机制》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2019年第4期。可见,性别可能会对社会工作者主观幸福感产生影响。因此提出假设4a。

假设4a:社会工作者主观幸福感存在显著性别差异

另一方面,主观幸福感的影响机制可能会因性别差异而存在不同。2943名中国青少年的研究表明,与男生相比,女生以问题为中心的应对方式对主观幸福感的影响较强,以提升为中心的应对方式对主观幸福感的影响较弱,这说明主观幸福感的影响机制存在显著性别差异。(28)Li Ruoxuan,Liu Hongrui,Yao Meilin,Chen Yunxiang., “Regulatory Focus and Subjective Well-Being: The Mediating Role of Coping Styles and the Moderating Role of Gender”, The Journal of Psychology,2019,153(7),pp.714-731.而2003年,邢占军等通过对山东省1552名居民的调查发现,已婚女性主观幸福感显著高于未婚女性,而已婚男性却显著低于未婚男性。(29)邢占军、金瑜:《城市居民婚姻状况与主观幸福感关系的初步研究》,《心理科学》2003年第6期。由此可见,住房产权和婚姻对社会工作者主观幸福感的影响路径及效应可能会因性别而存在差异。则性别可能对住房产权及婚姻关于社会工作者主观幸福感的影响具有调节作用。据此,提出性别总用的影响差异假设4b。

假设4b:住房产权对主观幸福感的间接影响和总效应存在显著性别差异

最后,由出生年份构成的世代结构因素也是主观幸福感的重要影响因素。关于2684名农民工的相关研究显示,农民工主观幸福感的总体水平并不存在显著的代际差异,但其影响机制却存在显著代际差异,身心健康因素对老生代农民工主观幸福感的影响大于新生代农民工,而就业及权益保障等因素对新生代农民工的影响则更大。(30)冯永琦、张天舒:《代际差异视角下农民工主观幸福感影响因素分析》,《人口学刊》2016年第5期。基于七大城市的研究也表明,农民工主观幸福感的影响因素发生了显著的代际转变,由主要影响老生代农民工的经济适应因素,向影响新生代农民工的社会适应、心理适应、制度适应等因素的多维转变。(31)梁土坤:《代际延续还是适应转化:新生代农民工主观幸福感研究——基于城市适应理论的实证分析》,《中国青年研究》2018年第2期。因而,可以由此及彼,世代结构因素也会对社会工作者主观幸福感产生重要影响,包括两个方面:一是不同世代的社会工作者的主观幸福感可能不同,世代结构对社会工作者主观幸福感具有显著的直接影响;二是不同世代结构的社会工作者主观幸福感的影响机制可能存在差异。所以提出假设5a、5b。

假设5a:社会工作者主观幸福感存在显著世代差异

假设5b:住房产权对主观幸福感的间接影响和总效应存在显著世代结构差异

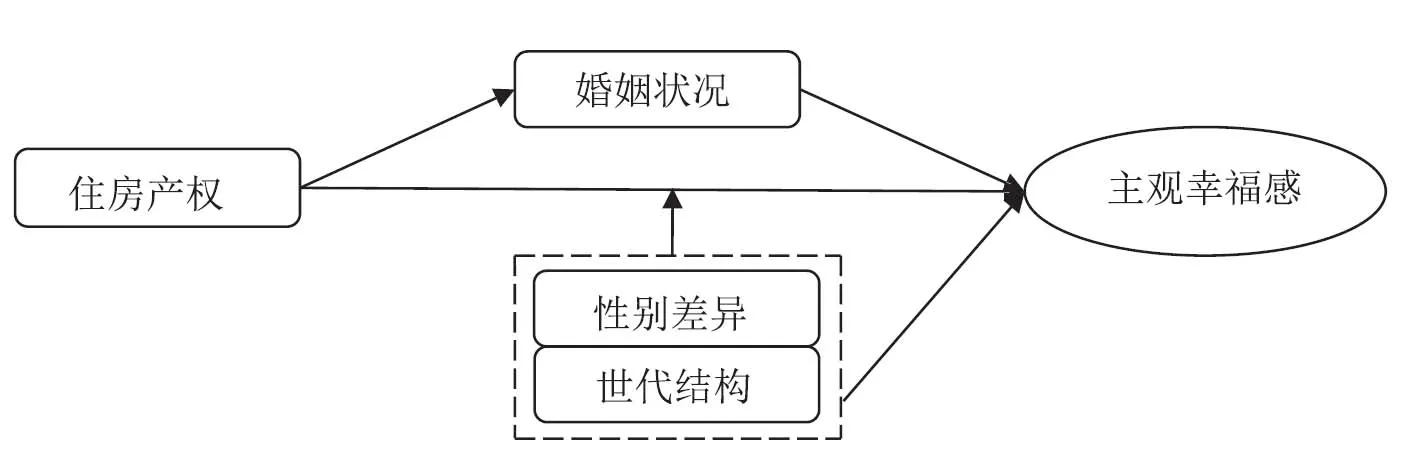

上述七个研究假设构成住房产权、婚姻状况、性别差异、世代结构影响主观幸福感的理论路径图(如图2所示)。

图2 住房产权、婚姻状况与主观幸福感的理论框架

三、数据来源与模型简要

(一)数据来源

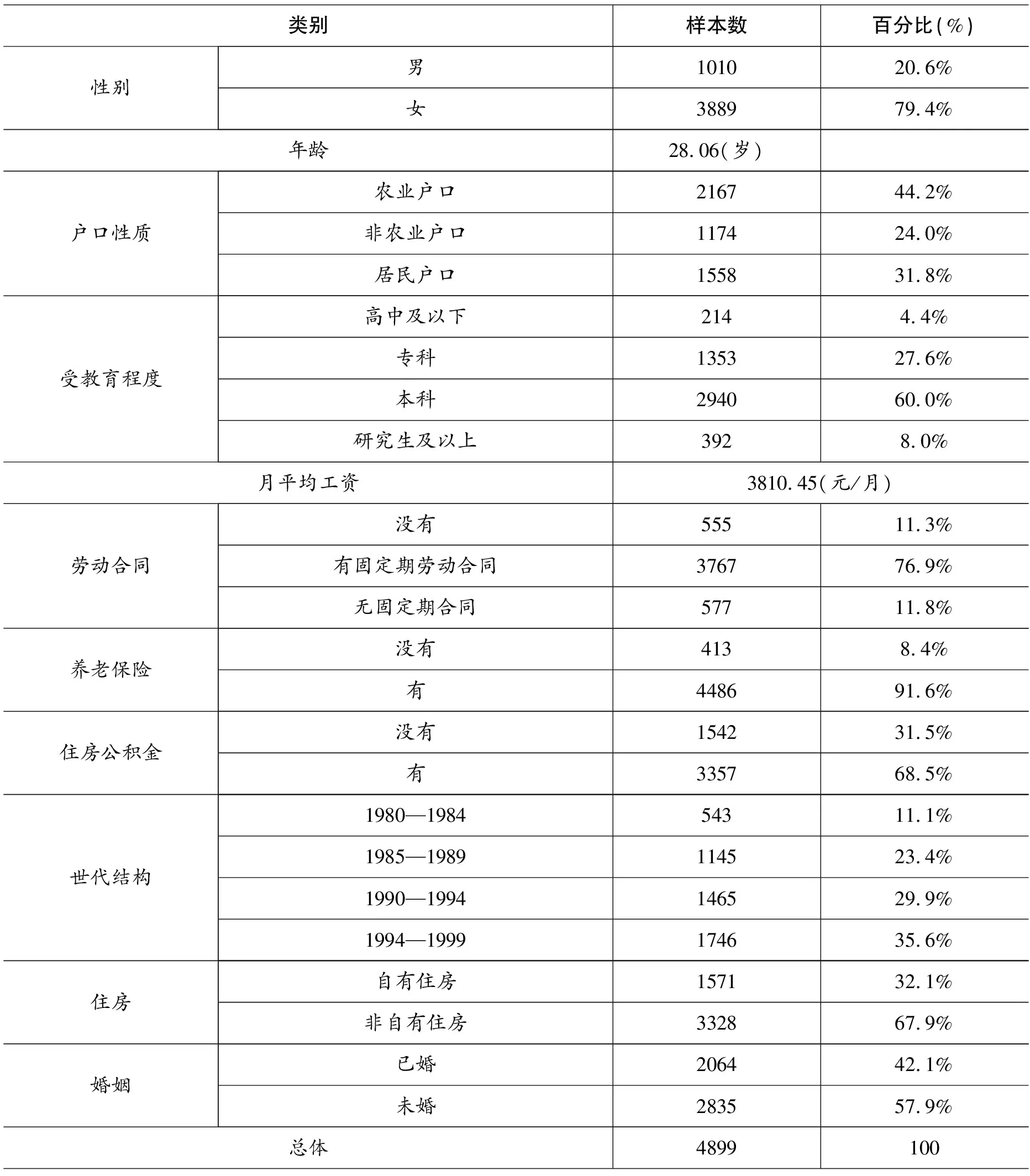

本文拟采用2019年中国社会工作动态调查(CSWLS)数据进行分析。该调查由华东理工大学组织实施,于2019年6月—10月在全国61个城市展开,是我国首次大规模的社会工作行业发展动态调查,具体的调查对象为社会工作者,共收回有效问卷5965份。本文研究目标为社会工作者主观幸福感,因主要解释变量涉及婚姻,故将研究对象限定为青年社会工作者(1980年及以后出生)。根据目标对象对数据进行再处理,将指标存在缺失值的样本全部删除,并将1980年以前出生的样本进行剔除,得到分析样本数量为4899个(如表1所示)。

(二)指标说明

本文被解释变量为主观幸福感,用受访者对目前生活状况的满意程度的总体评价来测量。根据数据特征,对数据进行再处理和赋值,比较低=1,一般=2,比较高=3,非常高=4。核心解释变量为住房产权、婚姻状况、世代结构。世代结构采用传统划分法,以5年为一个界点,按照出生年度期间并进行赋值,1980—1984年=1,1985—1989年=2,1990—1994年=3,1995—1999年=4。并将个体因素、经济状况和社会保障相关因素作为控制变量纳入模型(如表2所示)。

表1 样本基本情况

表2 变量类型及赋值

(三)模型概述

用软件SPSS22.0进行数据分析。采用序次logistic回归模型建立住房产权、婚姻状况、世代结构对社会工作者主观幸福感影响机制的实证模型(表4),以及分性别和世代结构的相关模型(表6和表7)。同时,用二元Logistic Regression建立社会工作者婚姻状况影响因素的实证模型(表5所示)。各个模型的平行线检验(Test of Parallel Lines)、拟合优度、拟合效度等各项检验结果都达到适用条件要求,故模型具有统计学的分析意义。

四、社会工作者主观幸福感的特征分析

从表3可以看出,社会工作者主观幸福感的均值为2.44。从各个选项的情况看,主观幸福感程度为“比较高”的人数及比例最多,有2078人,占受调查者的42.4%,而“非常高”的比例为6.2%,社会工作者主观幸福感“相对较高”的人数比例为48.6%,不足50%。而“一般”的人数比例为40.5%,可见,社会工作者主观幸福感的整体水平并不算高,处于中等层次水平。此外,还有10.9%的受调查者认为其主观幸福感“比较低”,因此,我国社会工作者主观幸福感水平有待提升。在新时代中国特色社会主义的时代背景下,提高人们幸福感是民生保障工作的立足点和落脚点,社会工作者不仅是民生保障工作的对象,也是社会建设的核心力量,必须采取相关措施以有效提高其主观幸福感。

(一)世代递减:社会工作者主观幸福感的结构差异

社会工作者主观幸福感存在显著的世代结构差异。Pearson卡方检验值为41.991,似然比值为42.492,SIG值为0.000,说明不同世代的社会工作者主观幸福感确实存在显著差异。从主观幸福感的均值来看,“1980—1984” >“1985—1989” >“1990—1994”>“1995—1999”(2.56>2.49>2.42>2.38),说明社会工作者主观幸福感呈现世代递减的趋势。从各选项比例看,“非常高”的人数比例,不同世代结构的社会工作者之间的差距微乎其微,而“比较高”的人数比例却呈现“1980—1984”“1985—1989”“1990—1994”“1995—1999”顺次降低的态势(50.1%>45.1%>42.9%>37.9%),导致社会工作者主观幸福感相对较高的人数比例呈现世代递减的鲜明特征。与此对应的是,“一般”和“比较低”的人数比例呈现世代递增的趋势。因此,社会工作者主观幸福感存在显著的世代结构差异,呈现世代演进而顺次降低的发展态势,故关注年轻世代社会工作者的主观幸福感尤为重要(如表3所示)。

(二)显著差异:社会工作者主观幸福感的户籍分化

社会工作者主观幸福感户籍差异的Pearson卡方检验值为51.736,似然比值为51.608,SIG值为0.000,说明其主观幸福感确实存在显著的户籍差异。社会工作者主观幸福感的均值呈现农业户口、非农业户口、居民户口顺次提高的显著特征(2.36<2.45<2.54)。从各选择比例看,“比较高”和“非常高”的人数比例呈现农业户口、非农业户口、居民户口顺次上升的趋势(38.9%<43.0%<46.9%,5.0%<6.0%<8.0%),“比较低”和“一般”的情况则刚好相反。可见,户籍是影响社会工作者主观幸福感的重要因素(如表3所示)。

(三)三维分化:社会工作者主观幸福感的个体差异

就社会工作者主观幸福感的群体分化特征而言,其主要包括性别、婚姻、受教育程度三个维度。三个指标的Pearson卡方检验值分别为23.374、88.780、29.864,似然比值分别为22.476、88.334、29.664,而SIG值都为0.000,说明社会工作者主观幸福感存在显著的性别差异、婚姻状况差异和受教育程度差异。就性别差异而言,女性社会工作者的均值高于男性。主观幸福感程度为“非常高”和“一般”的人数比例,男性和女性基本持平,但“比较高”的人数比例,女性比男性高出6.2个百分点,“比较低”的人数比例女性远低于男性。可见,女性社会工作者主观幸福感的总体水平高于男性。

就婚姻状况而言,已婚社会工作者主观幸福感均值为2.56,远高于未婚者的2.35。而已婚社会工作者主观幸福感为“比较低”和“一般”的人数比较远低于未婚者,而“比较高”和“非常高”的比例均高于未婚社会工作者。因而,已婚社会工作者主观幸福感的整体水平远高于未婚者,婚姻是影响其主观幸福感的重要因素。

就受教育程度而言,受教育程度为“硕士及以上”的社会工作者主观幸福感均值为2.57,远高于其他群体,而“高中及以下”“大专”“本科”等群体之间的差异程度相对较小。主观幸福感为“比较高”和“非常高”的人数比例,“硕士及以上”的社会工作者均高于其他群体,而“一般”和“比较低”的人数比例均低于其他群体。即受教育程度为“硕士及以上”的社会工作者主观幸福感的总体水平最高,但是,受教育程度为“本科”的社会工作者主观幸福感却略低于“大专”群体,尽管差异程度并不大,其深层次原因值得深入研究。所以,社会工作者主观幸福感的受教育程度差异主要体现在“硕士及以上”群体与其他群体之间(如表3所示)。

总体而言,社会工作者主观幸福感的整体水平处于中等层次,相对水平层次不高,有待进一步改善。同时,社会工作者主观幸福感呈现世代递减的态势,存在显著的户籍分化,以及性别差异、婚姻状况差异、受教育程度差异等内部分化现象。因此,在中国特色社会主义新时代背景下,有必要采取相关措施进一步提高社会工作者主观幸福感,以促进美好社会建设。

表3 社会工作者主观幸福感概况

五、社会工作者主观幸福感的影响机制

社会工作者主观幸福感的影响因素涉及年龄、户口性质、受教育程度、月平均工资等多个方面。除此之外,性别、世代结构、住房产权、婚姻状况等因素对社会工作者主观幸福感具有极其重要的影响,主要包括以下五个方面。

(一)住房产权的直接作用

传统而言,住房对我国居民具有重要的现实意义,不仅是经济条件和财富积累的重要体现,也是主观幸福感的主要来源。正如基于上海市、北京市、深圳市、成都市的研究显示,家庭自有住房能够显著提高居民主观幸福感。(32)孙伟增、郑思齐:《住房与幸福感:从住房价值、产权类型和入市时间视角的分析》,《经济问题探索》2013年第3期。本文研究结论与此一致,住房产权对社会工作者主观幸福感具有显著的正向影响。卡方检验结果显示,其SIG值为0.000,说明拥有自有住房的社会工作者与非自有住房者的主观幸福感确实存在显著差异。自有住房社会工作者主观幸福感的平均值为2.60,远高于非自有住房者的水平(2.36)。同时,自有住房社会工作者主观幸福感为“比较高”和“非常高”的人数比例均远远高于非自有住房者(49.2%>39.2%,8.7%>5.0%),而“一般”和“比较低”的人数比例均低于非自有住房者(35.3%<43.0%,6.8%<12.8%)。

而且,从表4模型1可知,自有住房的系数为0.522,在0.01的显著性水平显著。即拥有自有住房的社会工作者,其主观幸福感水平更高的发生概率为非自有住房者的1.69倍(OR值)。加入婚姻状况因素后,自有住房的系数略有下降,为0.435(模型3,OR值为1.54),但仍然显著。可见,自有住房能够显著提高社会工作者主观幸福感。住房是社会工作者主观幸福感的重要来源和关键因素,提高住房产权可及性是提高其主观幸福感的重要途径。

(二)婚姻状况的直接影响

成家立业是传统中国人的人生观和价值观的重要内容。而婚姻是成家的直接体现和衡量标准,对人们幸福感具有重要作用。实际上, 一项关于澳大利亚38447个大样本的研究表明, 无论是女性还是男性,婚姻都能够显著地提高其生活满意度等方面的幸福感。(33)M. D. R. Evans,Jonathan Kelley., “Effect of family structure on life satisfaction: australian evidence”,Social Indicators Research,2004,69(3),pp.303-349.从模型2可知,其系数为0.518,在0.01的显著性水平下显著。将住房产权因素加入模型后,婚姻状况的系数值略有下降(模型3),为0.407,但仍然在0.01的显著性水平显著。即已婚社会工作者主观幸福感更高的发生概率比未婚者高50.23%(OR值为-1),这说明婚姻能够显著提高社会工作者主观幸福感。从模型1—3来看,婚姻状况与住房产权的系数值基本一致。换言之,总体来看,住房产权和婚姻状况对社会工作者主观幸福感同等重要。住房产权和婚姻是社会工作者主观幸福感的两大重要因素,故改善社会工作者婚姻状况也是提高其主观幸福感的重要途径(见表4)。

表4 社会工作者主观幸福感影响机制模型

(三)住房产权的间接影响

住房产权也是婚姻状况的重要影响因素。从模型4可以看到(表5),住房产权的系数值为1.289,在0.01显著性水平下显著。说明拥有自有住房的社会工作者,其已婚发生概率为非自有住房者的3.629倍(OR值)。即自有住房获得是影响社会工作者婚姻状况的显著因素,住房产权可及性的提高能够显著改善其婚姻状况。可见,住房产权不仅对社会工作者主观幸福感具有显著影响,也对其婚姻状况具有显著影响。并且,结合模型1—4来看,住房产权会通过婚姻状况的桥梁作用而间接影响社会工作者主观幸福感。因而,住房产权对社会工作者主观幸福感具有直接作用和间接影响的双重作用路径,凸显住房产权对社会工作者主观幸福感影响的关键性。

表5 社会工作者婚姻状况影响因素模型

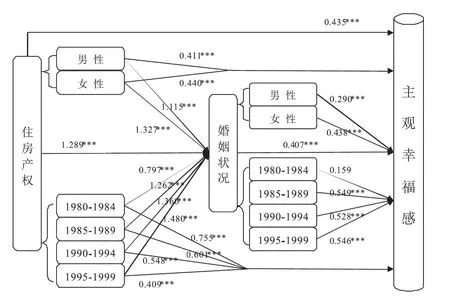

(四)性别因素的具体影响

性别因素对社会工作者主观幸福感的影响因素主要体现在以下三个方面(见表6)。一是,主观幸福感存在性别差异。基于北京市调查数据的实证研究显示,职业女性工作幸福感高于男性,但其生活幸福感却显著低于男性,幸福感存在显著的性别差异。(34)孙凤:《性别、职业与主观幸福感》,《经济科学》2007年第1期。然而,本文的研究结果与此不同。从模型1—3可知,性别的系数为负且显著(0.01显著性水平),说明男性社会工作者主观幸福感水平显著低于女性。如模型3所示,该系数为-0.285,即男性社会工作者主观幸福感更高的发生概率仅为女性的75.20%(OR值)。因此,性别对社会工作者主观幸福感确实存在显著的直接影响,这与描述性分析结论一致。

表6 社会工作者主观幸福感影响因素模型(分性别)

二是,性别因素对社会工作者的婚姻效应也具有重要影响。模型7和模型8可以看到,婚姻的两个系数均为正,且显著(0.01显著性水平),说明即使区分性别,婚姻对社会工作者主观幸福感的显著影响仍然不会发生改变。婚姻的幸福效应并不会因性别差异而发生变化。但是,婚姻的幸福效应大小却存在显著的性别差异,婚姻对女性幸福感的提升效应远远大于男性(0.438>0.290)。即已婚女性社会工作者主观幸福感较高的发生概率比未婚群体高54.96%,该比例远高于男性(33.64%),因而,性别因素对婚姻的幸福效应具有明显的调节作用。

三是,性别因素对住房产权的影响效应具有调节作用,包括两方面。一方面,基于2003—2015年中国综合社会调查数据的研究表明,住房的幸福效应存在显著的性别差异,住房对城镇女性主观幸福感的影响效应大于男性,(35)王敏:《住房、阶层与幸福感——住房社会效应研究》,《华中科技大学学报(社会科学版)2019年第4期。本文结论与此一致。从模型7和模型8可以看到,住房产权的系数均在0.01水平下显著,系数值均为正。这说明住房产权对男性和女性社会工作者主观幸福感均具有显著影响。自有住房获得能够使得男性和女性社会工作者主观幸福感显著提高。则即使区分性别,住房产权的影响效应仍然显著,并不会因社会工作者性别差异而发生变化,体现了住房产权影响效应的稳定性。然而,从系数值大小可以看到,住房产权对女性社会工作者主观幸福感的直接作用效应略大于男性(0.470>0.411)。可见,住房产权对社会工作者的幸福效应也存在显著性别差异。

另一方面,性别因素对住房产权的间接影响也具有调节作用。从模型5和模型6可以看到,住房产权的系数均大于1且显著(0.01显著性水平),说明即使区分性别,住房产权对社会工作者婚姻状况的影响显著。然而,住房产权对女性社会工作者婚姻状况的影响效应略大于男性(1.327>1.151)。因此,结合分性别后婚姻状况对社会工作者主观幸福感的直接影响可知,住房产权通过婚姻状况影响社会工作者主观幸福感的间接作用也存在显著差异。住房产权影响婚姻状况的性别效应差异,与婚姻状况对主观幸福感影响的性别差异的双重差异影响叠加,使得住房产权的间接效应的性别差异扩大。则住房产权对女性社会工作者主观幸福感的间接影响的具体效应远大于男性(1.327>1.115,0.438>0.290)。可见,住房产权对社会工作者主观幸福感的间接效应也因性别差异而不同。

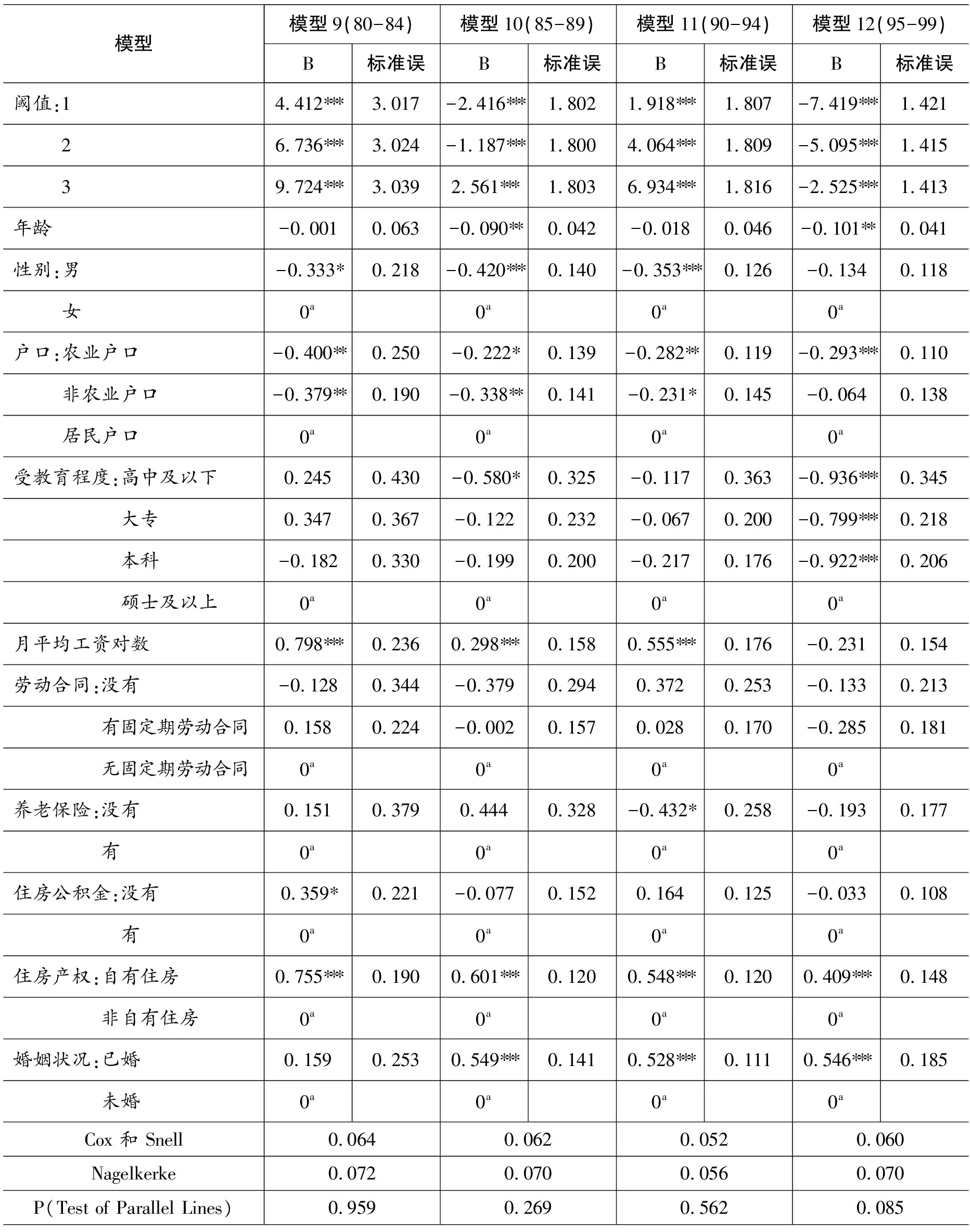

(五)世代结构的影响路径

世代结构对社会工作者主观幸福感也具有重要的现实影响,主要体现在以下两个方面。一方面,世代结构对社会工作者主观幸福感具有显著的直接影响。从表4模型1—3可知,世代结构各个系数显著且为正,且世代结构的系数值呈现顺次降低的趋势(例如模型3中所示,0.631>0.316>0.234),说明随着世代结构的演进,社会工作者主观幸福感会随之显著降低,这与描述性分析结论一致。总体而言,社会工作者主观幸福感总体水平呈现“1980—1984”“1985—1989”“1990—1994”“1995—1999”的世代演进而顺次显著降低的发展态势。因而,年轻世代的社会工作者主观幸福感应该引起重视。

表7 社会工作者主观幸福感影响因素模型(分世代)

另一方面,就婚姻而言,从表7模型9—12可以看到,婚姻对世代结构为“1980—1984”年群体的主观幸福感的影响不显著,这是由于该部分群体绝大部分为已婚所致。而婚姻状况对世代结构为“1985—1989”“1990—1994”“1995—1999”年群体的影响均显著,系数值为正,且三者之间的系数值基本持平。因而,除了“1980—1984”年群体外,婚姻状况都能大幅度显著提高其他世代结构社会工作者群体的主观幸福感,且其影响效应的程度基本一致。因此,一定程度上而言,婚姻的幸福效应不会因世代结构的转变而发生变化,世代结构对婚姻状况的直接效应没有调节作用。即使世代转换,婚姻在居民传统幸福观的核心地位仍然牢不可破,婚姻仍然是社会工作者主观幸福感的核心来源。

然而,世代结构对住房产权的影响作用具有调节效应,体现在以下两个方面。一方面,从模型9—12可知,住房产权各个系数为正且显著(0.01显著性水平),说明住房产权无论对于任何世代结构群体社会工作者来说,都是主观幸福感的重要影响因素。住房产权的正向幸福效应不会因为世代结构的转变而发生改变,凸显住房产权影响的关键性。然而,住房产权对不同世代结构社会工作者主观幸福感的影响效应不相同。从系数值来看,呈现世代结构由“1980—1984”“1985—1989”“1990—1994”“1995—1999”逐步降低的发展趋势(0.755>0.601>0.548>0.409)。可见,尽管住房产权仍然是所有社会工作者主观幸福感的重要来源,但是住房产权的直接幸福效应呈现世代结构演进而下降的发生趋势。因此,世代结构对住房产权的幸福效应具有调节作用,凸显住房产权影响的世代结构性。

另一方面,世代结构对住房产权的婚姻效应具有调节作用。从表8模型13—16可以看到,住房产权系数在各个模型中为正且显著(显著性水平0.01),说明住房产权对婚姻状况具有显著影响。从系数值的情况来看,呈现世代结构由“1980—1984”“1985—1989”“1990—1994”“1995—1999”逐步上升的发展趋势(0.797<1.262<1.360<1.480)。拥有自有住房社会工作者已婚发生概率为非自有住房者的倍数(OR值),世代结构“1980—1984”“1985—1989”“1990—1994”“1995—1999”群体分别为2.22、3.53、3.90、4.39。可见,随着世代结构演变,住房产权对婚姻状况的影响效应日益增强。则住房在婚姻中的作用并不会因世代结构演变而发生改变,反而,其重要性日益提升。这从某一方面来看,住房代表“稳定的家”的观念,深深扎根于人们观念之中,并沿着世代结构的演进而日益强化。在这样的情况下,由于婚姻对不同世代结构社会工作者主观幸福感的直接作用不存在显著差异(“1980—1984”除外),住房对婚姻状况影响的世代结构差异,使得住房对不同世代结构社会工作者主观幸福感的间接影响也不同。总体来看,住房产权对社会工作者主观幸福感的间接影响效应沿世代结构“1985—1989”“1990—1994”“1995—1999”的演进而不断增强。则世代结构对住房产权的间接影响也具有调节作用,但与其直接影响的方向相反。

根据各模型系数值,计算住房产权的总效应(直接效应+间接效应,如表9所示)。住房产权对“1980—1984”世代社会工作者主观幸福感的影响效应为1.34。除此之外,住房产权对社会工作者主观幸福感的总效应沿世代结构“1985—1989”“1990—1994”“1995—1999”小幅度上升的趋势(2.68<2.74<2.97)。可见,尽管住房产权的直接效应和间接效应因世代结构的变化而呈现不同态势,但总体而言,其总效应仍然呈现沿世代结构演进而上升的趋势。因此,世代结构对住房产权影响社会工作者主观幸福感的直接效应和间接效应都具有调节作用,但其对直接效应和间接效应的影响方向不同,使得住房产权的影响效应结构因世代结构的演变而完全不同,凸显住房产权影响的世代结构性。总体而言,住房产权对社会工作者主观幸福感的总效应也因世代结构的不同而存在差异,实际上仍然呈现沿世代结构演进而上升的态势。即使时代变迁,住房仍然是社会工作者主观幸福感的关键来源。故应该根据不同世代结构特征,采取有针对性的措施以提高社会工作者的主观幸福感显得尤为重要。

表8 社会工作者婚姻状况影响因素模型(分世代)

表9 住房产权的幸福效应(分世代结构)

六、结论与讨论

整体而言,社会工作者主观幸福感的总体水平处于中等层次,有待进一步提高;并存在世代递减、户籍分化、性别、户口和受教育程度差异等个体差异现象。而且,住房产权和婚姻状况等因素对社会工作者主观幸福感存在显著的影响。住房产权不仅对社会工作者主观幸福感具有显著的正向直接影响,而且住房产权对其婚姻状况也具有显著影响,并通过影响婚姻状况的中介作用而间接影响其主观幸福感,具有直接作用和间接作用的双重影响,凸显住房产权影响的关键性。性别因素对住房产权和婚姻状况的影响作用具有调节作用,住房产权和婚姻状况对女性社会工作者主观幸福感的影响效应大于男性,凸显其影响的性别差异性。而世代结构对婚姻的影响效应不具有调节作用,但对住房产权的影响作用具有显著的调节效应。住房产权对社会工作者主观幸福感的直接正向影响随世代结构的演变而顺次降低,但其间接效应却随之显著提高,使得住房产权的影响效应结构因世代结构差异而完全不同;而住房产权的总效应仍呈现世代结构演进而小幅度上升的态势,凸显住房产权影响的世代结构性(如图3所示)。因此,必须根据社会工作者的性别、世代结构等特征,提出相关对策以进一步提高其主观幸福感。

首先,婚姻对社会工作者主观幸福感具有直接显著影响,并作为住房产权的影响中介,即使世代结构变化,婚姻的幸福效应仍然不会改变,因而,改善社会工作者婚姻状况是提升其主观幸福感的重要议题。可以考虑立足社区,通过政府购买服务等方式,委托社区社会组织等专业服务机构,为社会工作者组织各类文娱和交流活动,为其搭建交流平台,拓展社会交往网络等,从而提高其认识异性和改善婚姻状况的可能性。同时,鼓励社会工作服务机构结合自身情况,举办相关联谊活动等,为有需要的社会工作者提供必要的支持,以增加其改善婚姻状况的可能性。而且,男性社会工作者婚姻状况相对严峻,社会工作服务机构应该重点关注其各个方面的状况,为其提供相应支持,以多渠道改善社会工作者婚姻状况,从而提高其主观幸福感。

图3 住房产权、婚姻状况影响主观幸福感的具体路径图

其次,住房产权对社会工作者主观幸福感具有直接和间接的双重影响,是其幸福感的核心来源。尤其,住房产权对社会工作者婚姻状况的影响随世代结构的演进而强化,是婚姻缔结的核心构件。因此,多渠道提高社会工作者自有住房可及性是提高其主观幸福感的关键。随着社会发展,社会工作者作为社会建设的核心力量和提供专业社会服务的技术力量,对现代城市发展和提高人们生活质量具有重要意义。地方政府及相关部门,可以结合社会发展的现实需要和地方实际情况,在现有住房保障体系的基础上,适当制定一些关于社会工作者的住房保障倾斜政策,例如将社会工作者纳入公租房、人才公寓、经济适用房、限价商品房等保障性住房覆盖范围等。有条件的城市,可以制定社会工作者住房保障专项政策,为社会工作者获得自有住房及改善居住质量提供现实支持,从而提高其自有住房可及性。同时,仍然有部分社会工作服务机构没有为社会工作者缴纳住房公积金,而住房公积金是现代社会住房保障体系的重要部分和购房的重要现实支持,相关部门应该加强监督,促进住房公积金覆盖所有社会工作者,为其购房提供必要支持,提高其自有住房可及性,从而促进其主观幸福感的提高。

再次,就世代结构来看,“1980—1984”与“1985—1989”群体分别还有12.7%和23.8%的社会工作者处于未婚状况,应该重点关注这些大龄群体,多渠道改善其婚姻状况。而且,自有住房可及性随着世代结构的演进而呈现大幅度下降的趋势,年轻社会工作者面临更大的购房压力。相关部门可以考虑制定必要的支持政策,以改善社会工作者各个方面的生存状况,为其购房提供一定支持,减轻社会工作者的购房压力,从而提高其主观幸福感。

最后,影响社会工作者主观幸福感的因素还涉及年龄、户口性质、月平均工资等多个方面。相关部门应该在综合考虑各个方面的情况下,采取有针对性的系统措施,从而全面提高社会工作者的主观幸福感,为社会建设和社会可持续发展铺垫坚实基础。