我国高龄失智老人的照顾支持结构及其影响因素研究

2022-02-16丁志宏王伟成

丁志宏 王伟成

一、研究背景

失智症是由于脑部慢性和进行性地退化,影响人体认知功能,从而引起的一组综合征,表现为学习、记忆、认知、语言、定向力、情感以及社会行为的退化或改变,最终无法自理(1)Ballard, C., & Bannister, C., Criteria for the diagnosis of dementia, Dementia,Austr alia,2013,pp.24-37.。绝大部分失智发生在老年人身上,但失智并不是老化过程的一种正常表现。全球每3秒钟就新增一位失智病例,2018 年,全世界有5000万人患有失智症,2050年将增加三倍,达1.52亿人,但世界上大部分失智症患者生活在中低收入国家,2015 年,中低收入国家失智症患者占 58%,2030年和 2050年将分别增至63%和68%(2)Alzheimer’s Disease International, World Alzheimer Report 2018: The state of the art of dementia research: New frontiers.2018,pp.25-42.。中国作为世界上失智患者最多的国家,数量接近千万,占亚太地区失智患者的40%,占全球的25%。随着老龄化的加剧,失智症患者数量还会激增(3)Prince, M., & Jackson, J.,World Alzheimer report 2009: London: Alzheimer’s Disease International, 2009,pp.1-96.。

值得注意的是,随着年龄增长,失智症发生率呈指数增长。研究显示,老年人每增加6.3岁,失智症发生率就增加一倍(4)Prince, M. J., ?World Alzheimer Report 2015: The global impact of dementia: an analysis of prevalence, incidence, cost and trends: Alzheimer’s Disease International, 2015。,如75岁及以上失智老人发生率为10%,85岁及以上高达20%(5)全国老龄工作委员会办公室:我国失智老人年增30万人,http://cncaprc.g ov.cn/conl.enl/2/3495.hun1. 2015年3月1日 。。因此,高龄老人是老年人群中失智高风险人群,而我国正经历快速高龄化,2000年高龄老年人为1200万,2023年将达3000万人,2053年前后达到峰值,超过1亿人(6)杜鹏、翟振武、陈卫:《中国人口老龄化百年发展趋势》,《人口研究》2005年第6期。。因此,失智老人中,高龄老人将占比绝大部分。

实际上,高龄老人不仅失智多,他们也是带病多、完全自理者少的群体(7)柳玉芝:《高龄女性老人的现状和我们的责任》,《人口与经济》2006年第6期。,因此,高龄失智老人的照顾问题更加突出:其一,对照顾有普遍的需求。高龄老人失智的普遍性决定了他们照顾需求的普遍性。其二,照顾需求多,质量要求高。失智症的特征是持续性的功能丧失,决定了他们失能的不可逆性,更为重要的是,患者认知功能异常、性格改变,对照料的数量和质量都提出更多要求。其三,对照顾者负面影响多且深。失智老人认知功能全面减退,家庭照护者不仅任务繁重,还长期遭受生理、心理及社会发展性影响,甚至诱发疾病或外伤,照顾者生活质量低下(8)孙楚凡、杜娟:《老年痴呆症家庭照顾者的研究现状》,《中国老年学杂志》2012年第10期。。研究发现,失智老人照顾者,即使在停止照顾3年后,他们的抑郁情绪和不良应对行为仍持续存在(9)Robinson-Whelen, Susan, Tada, Yuri, MacCallum, Robert C., McGuire, Lynanne, & Kiecolt-Gl aser, Janice K., “Long-term caregiving: what happens when it ends?”,Journal of Abnormal Psychology,2015,pp.573-584.。

随着我国高龄化的加快,我们面临的问题是:高龄老人失智失能后,他们的照顾由谁来承担,换言之,他们的照顾结构是什么?对这个问题的深入研究,一方面,有利于对病情重、照护难度大的高龄老人及其家庭精准施策,精准帮扶;另一方面,也有利于让高龄失智老人的需求得到更好满足,提高其晚年生活质量。

二、文献回顾

长期以来,失智老人的照护体系由居家照护和机构照护两部分组成(10)李光廷:《失智症老人照护模式与日本机构照护革命》,《台湾社会福利季刊》2004年第5期。。国外发达国家的失智老人照顾主要安排在长期照护体系中,但各国长期照护服务措施不同。如美国实施以居家为主、结合社区设施的护理模式(11)宋珮珮:《美国老年痴呆症患者的护理模式》,《医学与社会》2001年第2期,第20页。,有70%的失智老人在家中得到了照顾。为缓解家庭照护者负担,一些专业机构还帮助制定个性化照护计划,引导家庭成员充分利用资源。对于晚期的失智老人,多数会被安排住进养老院或长期护理机构(12)汤宜朗、马辛:《关于痴呆诊断治疗的“白皮书”——介绍美国精神病学会《Alzheimer病及老年期痴呆的指导原则》,《中国心理卫生杂志》1999年第2期,第38页。。在比利时,根据失智老人医疗需求的等级、自理情况,采取适合的照顾方式,照顾承担者主要有医院、养老院、护理院、社区、家庭,服务方式灵活,老人可结合实际需要进行选择(13)Antonia Arnaert, Bernadette Van Den Heuvel, & Tarsi Windey, Health and social care policy for the elderly in Belgium : Geriatric Nursing,2005,pp.366-371.。我国长期照护正处在试点过程,北京、上海等发达城市对失智老人服务能力较弱,而云南、贵州等地缺乏对失智老人的关注(14)吴蓉、唐琳昭、刘洋、严锐、黎惠芳、陈碧云、孙磊:《贵州省养老现状及对机构养老需求的调查研究》,《黔南民族医专学报》2014年第4期。。

在实际的支持上,世界范围内绝大部分失智老人的照顾由家庭负责,照顾者包括老年人的配偶、兄弟姐妹、子女和其他亲人等(15)Prince, M. J., Prina, M., & Guerchet, M.,World Alzheimer report 2013: Journey of caring: an analysis of long-term care for dementia: Alzheimer’s Disease International.2013.。在国外,失智症老人家庭照顾者中比例最高的是配偶,其次是老人的儿女、儿媳女婿,绝大多数家庭照顾者为女性,大多为失智老人的中年女儿或老年配偶(16)Brodaty,H.,& Donkin,M., Family caregivers of people with dementia :Dialogues in clinical neuroscience,2009,p:217.。但是,男性照顾者数量在不断增加。由于医疗保障体系的不健全及传统文化的影响,我国绝大多数失智老人仍是居家照顾,主要照护者以配偶为主、子女为辅的模式(17)王红漫:《老年痴呆病人照料体系实证分析》,《中国人口科学》2000年第6期。,具体包括失智老人的配偶、子女、兄弟姐妹、邻居或朋友等(18)董晓欣、郭春燕、赵凌波:《我国失智老人照护服务现状及其优化策略》,《卫生经济研究》2017年第1期。,其中,配偶占比最高,超过1/3,其次为儿子、女儿、儿媳、女婿,其他非家庭成员照顾者有护工、朋友、保姆及邻居等(19)张睿:《老年痴呆患者照顾者照顾感受的研究》,中国协和医科大学护理系硕士论文,2007年5月,第24-30页。(20)张云:《上海市失智老人社会支持体系研究》,复旦大学社会医学与卫生事业管理系硕士论文,2010年5月,第100-120页。(21)王婧:《痴呆症家庭照顾者面临的挑战及对痴呆症照顾服务的期望》,中南大学护理学系博士论文,2014年5月。,女性照顾者侧重老人日常生活,男性照顾者侧重经济和物质层面(22)唐咏:《高龄失能老人主要照顾者心理健康与长期照护体系的建立》,《学术论坛》2012年第9期。。失智老人照顾中,社会机构之所以介入少,是多种原因导致:其一,国营养老机构重点关注失能、三无、无经济保障老人,忽视失智老人;其二,民营机构对失智老人存在认知误区,带有歧视心理;其三,缺乏专业机构和评估机构;其四,补偿机制不完善导致失智老人入住机构困难(23)刘笑晗、刘乾坤、张莹:《失智老人照护现状及问题研究——基于大连养老机构实证调查》,《卫生软科学》2018年第2期。;最后,失智症未作为独立病种纳入医保(24)Zhang, Hong, Xiong, Rong-hong, Sara, Hujiken, Zhang, Jun-jian, & Zhang, Xiao-qin, Psychological distress, family functioning, and social support in family caregivers for patients with dementia in the mainland of china,《中华医学杂志:英文版》, 2018,pp.3417-3421.。

我们看到,过去虽然对失智老年人的照顾有一些研究,但还有很大的提升空间:第一,整体失智老人的照顾支持研究较多,专门针对高龄失智老人的研究非常缺乏;第二,理论研究多,定量研究少。过去研究理论性突出,即使有一些定量分析,也是描述的多,看不到照顾支持结构选择的影响因素;第三,文献相对陈旧,无法反映当前的变化。为此,本文利用2018年“中国老年健康调查(CLHLS)”数据,对我国高龄失智老人的照顾支持结构及其影响因素进行系统分析。

三、研究设计

(一)理论框架

过去,对失能老人照料或养老问题的研究常从增能理论(25)戴诗:《运用增能理论视角探析城市社区失能老人的居家养老模式》,《社会福利(理论版)》2014年第2期。(26)陈娜、袁妮:《增能视阈下失能老人机构养老的社会工作介入探讨》,《中国老年学杂志》2018年第2期。、社会支持理论(27)陈际华、卞海琴:《社会支持理论下喘息服务介入失能老人家庭照顾问题研究》,《经济研究导刊》2018年第7期。、社会福利理论(28)肖云、随淑敏:《我国失能老人机构养老意愿分析——基于新福利经济学视角》,《人口与发展》2017年第2期。来分析,探寻失能老人养老的正式支持及非正式支持。除上述视角外,近年来,利用安德森健康行为模型探讨老年人照料的文献变得越来越多了。

安德森健康行为模型最早由安德森教授(Andersen)于1968年提出,是公共卫生健康管理领域对老年人医疗服务需求进行评估时常用的模型。目前,国内对安德森模型的使用较少,现有文献包括梳理安德森健康行为模型的发展过程(29)李月娥、卢珊:《安德森模型的理论构建及分析路径演变评析》,《中国卫生事业管理》2017年第5期。,以该模型为理论视角探究中国老年人的医疗支出(30)林毓铭、肖丽莹:《中国老年人医疗支出影响因素——基于安德森模型》,《中国老年学杂志》2019年第6期。、医疗资源的使用(31)裘奕嘉、曹梅娟、刘慧萍:《基于安德森模型的流动老年人社区健康管理利用行为影响因素的研究进展》,《护理研究》2019年第15期。和对上门医疗服务的需求(32)汪苗、潘庆:《我国老年人对上门医疗服务需求影响因素的分析》,《现代预防医学》2020年第22期。等。同时,该模型也开始用于跨学科研究中,分析中国失能老年人对长期照护服务的利用(33)彭希哲、宋靓珺、黄剑焜:《中国失能老人长期照护服务使用的影响因素分析——基于安德森健康行为模型的实证研究》,《人口研究》2017年第4期。、老年人异地养老意愿(34)连慧莹、曹阳:《我国老年人异地养老意愿及其影响因素研究——基于CHARLS数据的实证分析》,《卫生软科学》2020年第3期。、机构养老需求(35)张良文、曾雁冰、王丽霞、方亚:《基于Andersen模型的“医养结合“型机构养老需求的影响因素研究》,《中国卫生统计》2019年第3期。、农村老年人养老决策(36)孙兰英、苏长好、杜青英:《农村老年人养老决策行为影响因素研究》,《人口与发展》2019年第6期。等。本文将延续这一理论视角,针对高龄失智老人群体,探讨模型中的前倾因素、使能因素和需求因素对照料资源的影响。

安德森发现,不同社会经济水平和人口特征的群体,在卫生服务利用方面存在系统性差异,但在不同国家这种差异有相似性。为解释这种差异,他提出了“卫生服务利用模型”即“安德森模型”。该模型将个人在决定使用卫生服务时受到的影响因素分为三个维度:前倾因素、使能因素和需求因素,其中,前倾因素是指因个人具有的某种特质而比较容易去选择某种卫生服务,不与卫生服务利用直接相关,一般以人口学特征为主;使能因素指获得卫生服务的能力,与经济状况和资源的可得性有关;需求因素指个人卫生服务需求(37)陈鸣声:《安德森卫生服务利用行为模型演变及其应用》,《南京医科大学学报(社会科学版)》2018年第1期。。

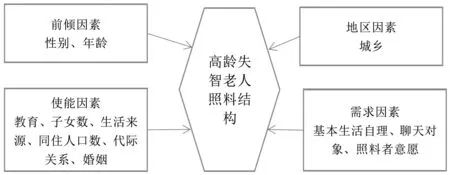

基于安德森模型,本文认为高龄失智老人照顾支持结构也受到前倾因素、使能因素和需求因素的影响,其中,前倾因素包括高龄失智老人的性别、年龄;使能因素包括高龄失智老人的教育、子女数、代际关系、生活来源、同住人口数和婚姻;需求因素包括高龄失智老人的失能状况、聊天对象和照料者意愿等。此外,本文还增加了地区因素,因为不同地区不仅存在经济社会发展水平的差异,还有文化上的差异,这也影响着老人对照顾对象的选择(见图1)。

图1 研究框架

(二)变量

对于因变量,问卷中有“您目前在E1、E2、E3、E4、E5、E6六项日常活动中需要他人帮助时,谁是主要帮助者?”的问题,选项有“1.配偶;2.儿子;3.儿媳;4.女儿;5.女婿;6.儿子和女儿 ;7.孙子女;8.其他亲属朋友;9.朋友邻里;10.社会服务;11.保姆;12.无人帮助”。因为本文考察高龄失智老人照顾结构,为此,首先把“1.配偶;2.儿子;3.儿媳;4.女儿;5.女婿;6.儿子和女儿 ;7.孙子女”合并变为家人照顾,赋值为1,把“8.其他亲属朋友;9.朋友邻里;10.社会服务;11.保姆”合并变为社会照顾,赋值为0。其次,在此基础上,对于家庭照顾,找出有儿子儿媳的高龄失智老人,将“2.儿子;3.儿媳”合并变为儿子儿媳照顾,赋值为1,将“1.配偶;4.女儿;5.女婿;6.儿子和女儿 ;7.孙子女”合并变为其他照顾,赋值为0。最后,对于家庭照顾,找出有女儿女婿的高龄失智老人,将“4.女儿;5.女婿”合并为女儿女婿照顾,赋值为1,将“1.配偶;2.儿子;3.儿媳;6.儿子和女儿 ;7.孙子女”合并为其他照顾,赋值为0。本文自变量具体情况如表1。

表1 自变量基本情况

(三)研究方法

在分析不同特征高龄失智老人照顾状况时,本文采用列联分析。在考察高龄失智老人照顾支持结构影响时,由于因变量为二分类变量,使用二分类logistic回归模型,该模型为logit(P)=β0+β1x1+β2x2+…βPXP,其中P表示高龄失智老人求助对象(如家人、儿子儿媳、女儿女婿)的发生率,β0为常数项,βp为第P个变量Xp的偏回归系数。

(四)数据来源和研究对象的筛选

本文数据来自北京大学健康老龄与发展研究中心的《中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS)》的原始数据。该调查覆盖全国23个省(自治区、直辖市),调查对象为65岁及以上的老年人,调查内容包括老人及家庭基本状况、社会经济背景及家庭结构、经济来源和经济状况等。该调查于1998年开始,此后分别于2000年、2002年、2005年、2007年、2012年、2014年和2018年进行跟踪调查。本文使用2018年数据,因考察对象为高龄失智老人,最后样本量为3013人,其中,高龄老人是指80岁及以上的老人。

关于失智老人的筛选,过去文献中提及的筛查评估量表有近20种,但使用频率最高的是简易精神状态量表(MMSE)(38)张云:《上海市失智老人社会支持体系研究》,复旦大学社会医学与卫生事业管理系硕士论文,2010年5月。。MMSE量表的敏感性、特异性均较好,操作方便,用于老年人认知功能评估的效力已得到公认(39)吴平、郭起浩、洪震:《极简短痴呆筛查测验在识别轻度阿尔茨海默病中的作用》,《神经疾病与精神卫生》2007年第5期。,现已被全世界广泛应用。MMSE量表是1975年由美国Folstein等设计并用于筛查老年期痴呆的临床量表,包括时间与地点定向、语言、心算、即刻与短时听觉词语记忆、结构模仿等项目,满分30分。但由于地域及社会背景不同,MMSE量表所采用的筛查分界值不统一。因MMSE结果受文化程度的影响较大(40)彭丹涛、许贤豪、刘江红:《简易智能精神状态检查量表检测老年期痴呆患者的应用探讨》,《中国神经免疫学和神经病学杂志》2005年第4期。,目前普遍按照文化程度分层划分界值。本文依据过去众多研究的划分,临界值分别为文盲16分,小学20分,中学及以上22分,低于该值为失智老人。

四、分析结果

(一)高龄失智老人和高龄非失智老人的照顾结构比较

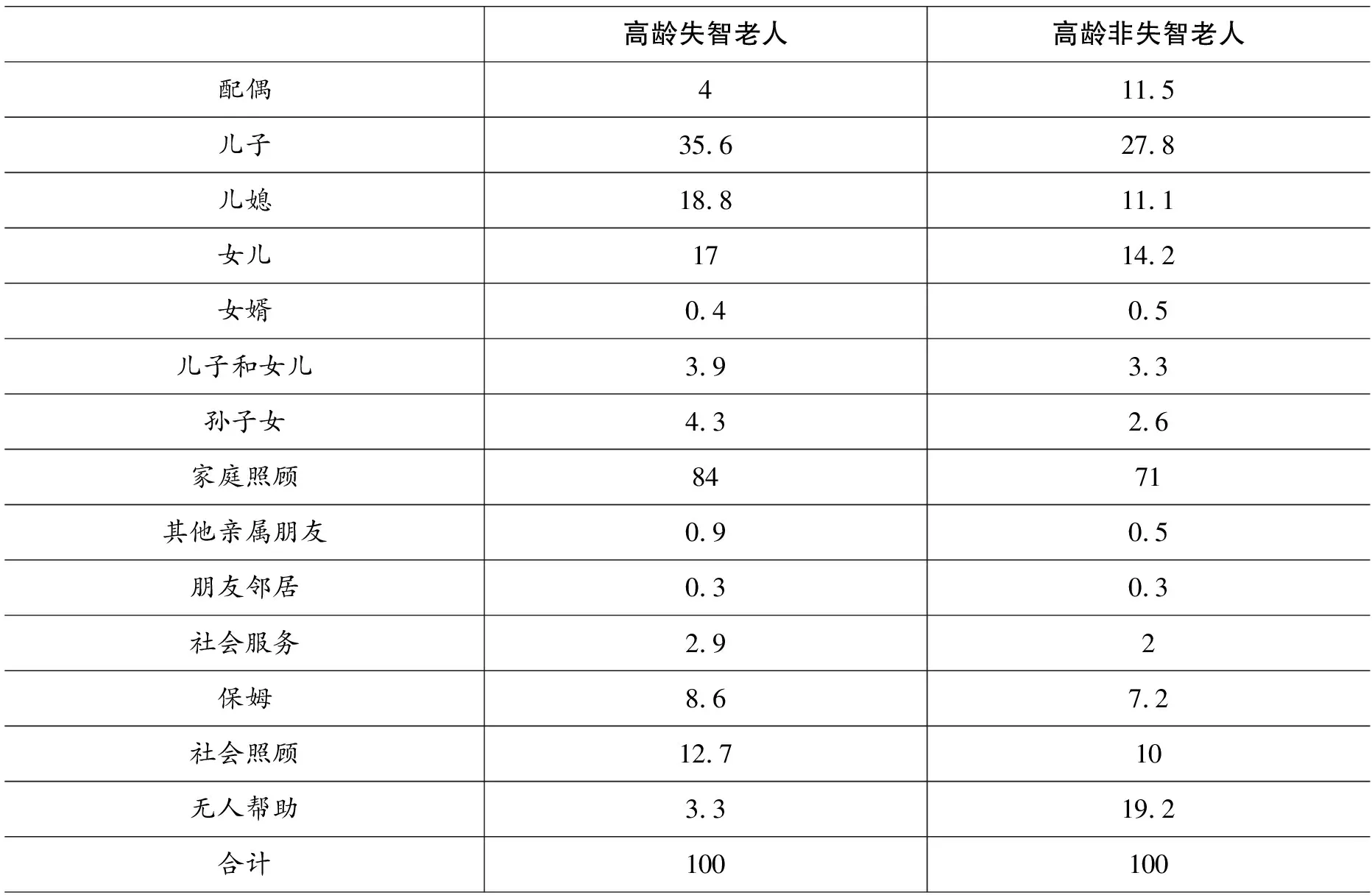

总体看,高龄失智老人的照顾结构中,家庭照顾的比例较高,社会照顾的比例较低。在家庭照顾中,主要照顾者为儿子、儿媳、女儿;社会照顾中,保姆照顾的比例较高。分析显示,高龄失智老人中,家庭照顾的比例超过80%,比社会照顾的比例高71.3个百分点。在家庭内部,照顾者中儿子的比例最高,超过35%,儿媳和女儿的比例在17%—19%之间,相差不大。我们知道,传统上我国社会是以家庭为本位的,社会团结首先是家庭(家族)的团结,这种建立在自给自足小农经济上的家庭本位文化形成了个人与家庭、小我与大我的责任义务关系,达成了情境化的社会支持关系,也就是差序格局式的社会团结。正是这种以儒家伦理为基础的社会团结,鼓励着小我对大我的责任,因此,当失智老人需要照顾时,子女义不容辞地发挥着主要作用(41)丁志宏:《我国高龄老人照料资源分布及照料满足感研究》,《人口研究》2011年第5期。。

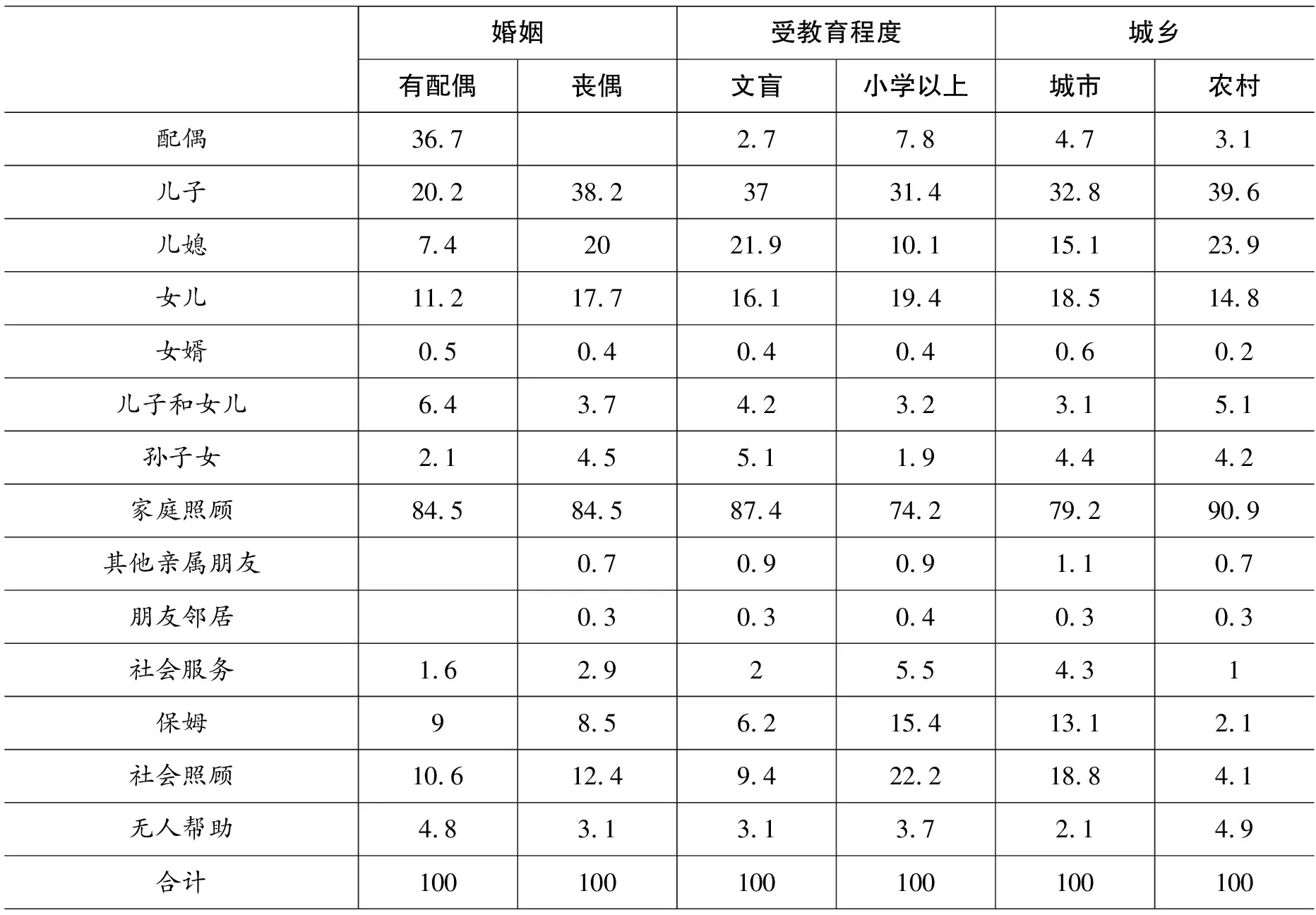

和高龄非失智老人相比,高龄失智老人得到了较好的照顾,无人照顾的比例非常低;另外,高龄失智老人对家庭和社会的照顾依赖均高于高龄非失智老人。分析显示,高龄非失智老人中有近1/5的需要照顾时无人帮助,比高龄失智老人高15.9个百分点。另外,高龄失智老人中家庭和社会作为照顾者的比例比高龄非失智老人分别高13和2.7个百分点。家庭支持上,高龄失智老人除配偶和女婿的比例低于高龄非失智老人外,其他家庭人员作为照顾者的比例均高于高龄非失智老人。如高龄失智老人中儿子、儿媳、女儿、儿子和女儿、孙子女作为照顾者的比例分别比高龄非失智老人高7.8、7.7、2.8、0.6和1.7个百分点,而对配偶和女婿的依赖比高龄非失智老人低7.5和0.1个百分点。社会支持上,高龄失智老人的照顾结构中其他亲戚朋友、社会服务和保姆的比例分别比高龄非失智老人高0.4、0.9和1.4个百分点(见表2)。

表2 高龄失智老人和非失智老人的照料结构比较 (单位:%)

(二)不同特征高龄失智老人的照顾结构状况

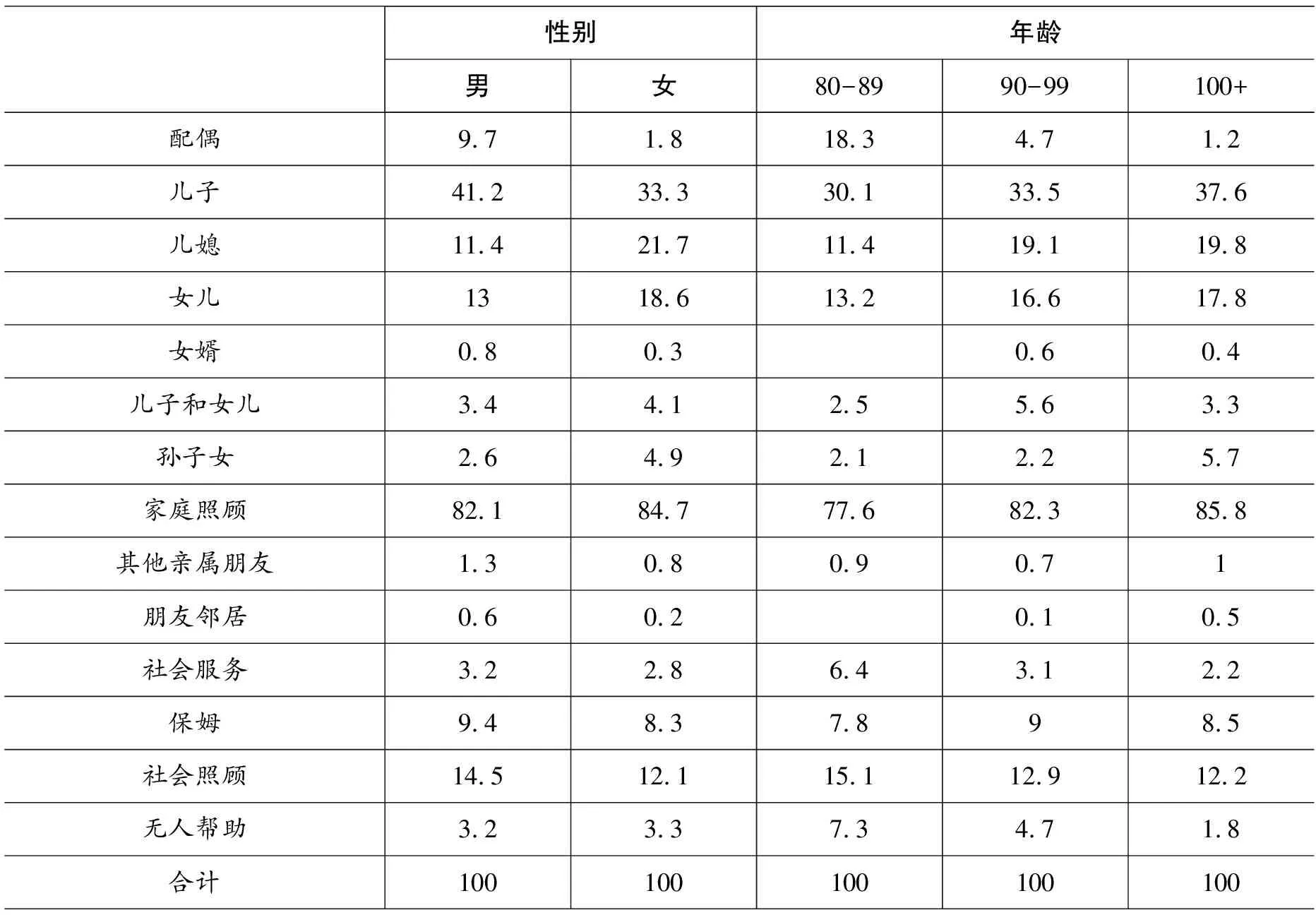

性别上,男性高龄失智老人中依靠家庭照顾的比例低于女性,而依靠社会照顾的比例高于女性,无人照顾的比例相差很小。分析显示,男性高龄失智老人的照顾者中家庭照顾的比例比女性低2.6个百分点,但社会照顾的比例比女性高2.4个百分点。无人照顾上,性别间的差异仅为0.1个百分点。相对于女性,男性高龄失智老人的平均受教育程度较高,需要照顾时,对社会照顾的接受比女性会更高一些。在家庭内部,男性高龄失智老人的照顾者中配偶、儿子、女婿的比例较高一些,而女性照顾者中儿媳、女儿、孙子女、儿子和女儿的比例较高一些,尤其是儿媳和女儿更是如此。分析显示,男性高龄失智老人的照顾者中儿子、配偶、女婿的比例比女性分别高7.9、7.9和0.5个百分点。对男性高龄失智老人来讲,因为预期寿命的差异,男性有配偶的比例较高,女性丧偶的比例较高,导致男性在需要照顾时有配偶支持。另外,女性高龄失智老人的照顾者中儿媳、女儿、儿子和女儿、孙子女的比例分别比男性高10.3、5.6、0.7、2.3个百分点。女性高龄失智老人的照顾者中女儿比例高,正如男性老人照顾者中儿子比例较高一样,主要是同性间照顾会更方便一些。女性高龄失智老人的照顾者中儿媳妇的比例较高,一方面是基于性别照顾上的方便;另一方面,儿媳也进入老年,有的可能是高龄老人,对老年有更多体会,更懂老年人需求,也更知道如何有效满足老人。为此,在女性高龄失智老人需要照顾时,儿媳就会更多介入。社会服务中,男性高龄失智老人的各项支持的比例上均高于女性,如利用其他亲属朋友、朋友邻居、社会服务、保姆照顾的比例分别比女性高0.5、0.4、0.4、1.1个百分点。

随着年龄的上升,高龄失智老人中依靠家庭照顾的占比越来越高,依靠社会照顾和无人照顾的比例越来越低。如80—89岁高龄失智老人中依靠家人照顾的比例为77.6%,分别比90—99岁和百岁老人低4.7和8.2个百分点。社会照顾中,80—89岁高龄失智老人中依靠家人照顾的比例为77.6%,分别比90—99岁和百岁老人低4.7和8.2个百分点。家庭照顾方面,随年龄的增高,照顾者中配偶的比例明显降低,儿子、儿媳、女儿和孙子女的比例上升。如80—89岁的高龄失智老人中配偶照顾的比例接近20%,到90岁及以上时,配偶作为照顾者的比例均在5%以下。一方面,这是因为老人丧偶比例较高;另一方面,即使配偶还在,他们也进入90多岁,照顾需求越来越高,导致作为照顾者的比例也会越来越低,而儿子、儿媳、女儿、孙子女作为照顾者的比例越来越高。如儿媳作为照顾者,在80—89岁高龄失智老人那里只有11.4%,到90—99岁和百岁那里比例均接近1/5。社会照顾上,随着年龄的上升,依靠社会照顾的比例下降,保姆作为照顾者的比例在8%左右。如80—89岁高龄失智老人的社会服务的比例为6.4%,比百岁老人高4.2个百分点。随着年龄的增高,老人失智、失能越来越多,当家庭不能承担照顾任务时,就会对保姆有更多需求(见表3)。

表3 不同性别、年龄高龄失智老人照料结构状况 (单位:%)

婚姻方面,有偶和丧偶的高龄失智老人的照顾结构总体差异不大,但家庭内部差异明显。总体上,有偶和丧偶的高龄失智老人依靠家庭照顾的比例均为84.5%,社会照顾上,丧偶高龄失智老人的比例较高一些。其原因主要是高龄失智老人失去配偶后,除家人照顾外,也更有可能求助社会。家庭照顾上,有偶高龄失智老人对配偶照顾依赖较高,女婿、儿子和女儿作为照顾者的比例也比丧偶老人高一些,但丧偶高龄失智老人的照顾者中儿子、儿媳、女儿和孙子女的比例高于有偶老人。分析显示,有偶高龄失智老人中有配偶照顾的比例为36.7%,照顾者中排名第一。女婿、儿子和女儿作为照顾者的比例分别比丧偶老人高0.1、2.7个百分点。但丧偶高龄失智老人的照顾者中儿子、儿媳、女儿和孙子女的比例分别比有偶老人高18、12.6、6.5、2.4个百分点。我们看到,老人丧偶后,对儿子、儿媳和女儿的依赖更高。斯通等发现,照顾者中,当条件容许,配偶是照顾的首选,当配偶缺失,女儿成为理所当然的照顾者,女儿缺失,儿子不得不承担这个角色,而儿子往往也将照顾任务转给自己的配偶(42)Stone, R., Cafferata, G. L., & Sangl, J., Caregivers of the frail elderly: A national profile: The Gerontologist,1987, PP:616-626.。我们看到,高龄失智老人有配偶时,虽然配偶也是高龄老人,但配偶仍是照顾的主要承担者。但丧偶后,子女和儿媳开始成为主要的照顾者。社会照顾中,有偶高龄失智老人的社会照顾比较集中,如保姆的比例接近10%,而丧偶老人的照顾者比较分散(见表4)。

受教育程度方面,文盲的高龄失智老人依靠家庭照顾的比例比非文盲老人高些,而社会照顾相反,无人照顾的差别不大。分析显示,文盲高龄失智老人依靠家庭照顾的比例为87.4%,比非文盲老人高13.2个百分点。社会照顾上,非文盲高龄失智老人比文盲老人高12.8个百分点。在家庭内部,文盲高龄失智老人中儿子、儿媳、儿子和女儿、孙子女作为照顾者的比例比非文盲老人要高,但非文盲高龄失智老人中配偶和女儿作为照顾者的比例较高。分析显示,文盲高龄失智老人中儿子、儿媳、儿子和女儿、孙子女作为照顾者的比例分别比非文盲老人高5.6、11.8、1、3.2个百分点,但非文盲高龄失智老人中配偶和女儿作为照顾者的比例分别比文盲老人高5.1和3.3个百分点。社会照顾上,非文盲高龄失智老人对社会服务和保姆的依赖远高于文盲老人,如文盲高龄失智老人中保姆作为照顾者的比例比非文盲老人低9.2个百分点。我们知道,社会照顾中有些项目是有成本的,如上门看病、上门维修等,文盲高龄失智老人收入较低,社会保障较少,支付社会服务费用比较困难,这样,当他们需要照顾时,只能由家庭来承担(见表4)。

城乡方面,农村高龄失智老人依靠家庭照顾和无人照顾的比例较高,城镇老人依靠社会照顾的比例较高。分析显示,农村高龄失智老人中家庭照顾的比例超过90%,比城镇高11.7个百分点。社会照顾上,城镇高龄失智老人的比例比农村高14.7个百分点。我们知道,城镇社会化养老比农村更加完善,如城镇有照顾需求老人对上门做家务、助餐服务、日间照料、康复护理和心理咨询的知晓率都比农村要高(43)丁志宏、曲嘉瑶:《中国社区居家养老服务均等化研究——基于有照料需求老年人的分析》,《人口学刊》2019年第2期。。因此,在农村高龄失智老人需要照顾时,他们的支持会更多来自家庭。家庭照顾上,农村高龄失智老人的照顾者更集中于儿子儿媳,城镇老人中女儿女婿的照顾比例高于农村。分析显示,城镇高龄失智老人的照顾者中女儿、女婿的比例分别比农村高3.7和0.4个百分点,农村老人的照顾者中儿子、儿媳的比例分别比城镇高6.8和8.8个百分点。我们知道,城镇老人平均受教育程度高于农村,思想也更加现代,比农村老人更能接受女儿女婿的照顾。也有研究发现,城市女儿在生活照顾方面的直接效应超过儿子(44)许琪:《儿子养老还是女儿养老?基于家庭内部的比较分析》,《社会》2015年第4期。。社会照顾上,城镇高龄失智老人的比例均高于农村,特别是保姆作为照顾者更是如此。如城镇高龄失智老人中保姆照顾的比例比农村高11个百分点。社会服务上,城镇也比农村高3.3个百分点。一方面,城镇养老体系比农村完善,有良好的保姆市场;另一方面,我国传统求助关系中,如果要与亲戚邻居间发生求助关系,求人者经常会考虑求助行为可能带来的代价——人情债,对亲戚、朋友、邻居求助较少,对保姆和社会服务使用较多,因为对保姆和社会服务人员的利用是市场交换行为,不涉及“人情债”,并且,这种服务既透明也方便(45)丁志宏:《我国高龄老人照料资源分布及照料满足感研究》,《人口研究》2011年第5期。(见表4)。

表4 不同婚姻、文化程度和城乡高龄失智老人照料结构状况 (单位:%)

(三)高龄失智老人照顾结构的回归分析

在前面的分析中,我们看到,不同特征的高龄失智老人在求助对象上存在一定的差异。在此基础上,我们进一步考察是哪些因素影响着高龄失智老人的求助对象。

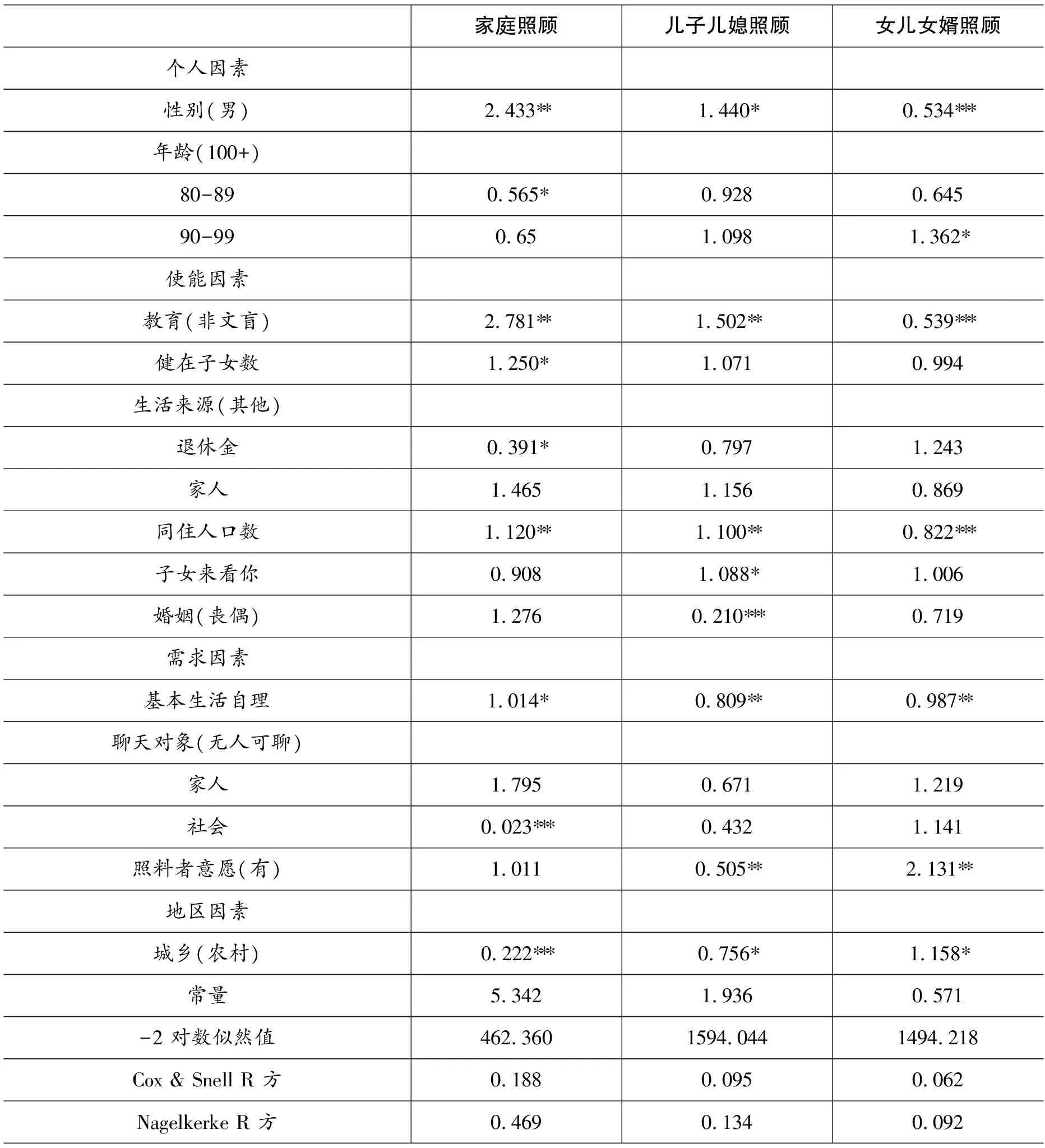

在是否求助家庭照顾上,高龄失智老人的个人特征、使能因素、需求因素和地区因素都有显著影响。个人因素中,女性高龄失智老人中依靠家庭照顾的可能性是男性的2.433倍。80—89岁、90—99岁高龄失智老人中依靠家庭照顾的可能性分别是百岁老人的56.5%和65%。使能因素中,教育、子女数、生活来源、同住人口数等因素影响显著。分析显示,文盲高龄失智老人依靠家庭照顾的可能性是非文盲的2.781倍。健在子女数越多的高龄失智老人依靠家庭照顾的可能性越高,因为老人子女越多,得到子女照顾的机会越高,即使部分子女不照顾,也还有其他子女照顾的可能。生活来源于退休金的高龄失智老人依靠家庭照顾的可能性越低,是生活来源于其他的39.1%,而生活来源于家庭的老人更可能依靠家庭照顾,是生活来源于其他的1.465倍。生活来源于退休金的高龄失智老人家庭有能力购买服务,而生活来源依靠子女支持,意味着家庭代际关系更好,子女照顾支持的可能性就会更高。同住人口数越多的高龄失智老人依靠家庭照顾的可能性越高,和老人一起居住的家人越多,家庭越容易提供照顾。需求因素中,高龄失智老人的基本生活自理能力越好,依靠家庭照顾的可能性越高,如基本生活自理能力平均提高1分,依靠家庭照顾的可能性就增加1.4%,因为基本生活能力较好的高龄失智老人中配偶还在的可能性高,他们的生活照顾可以有配偶承担,并且,在失能程度较低的时候,对照顾的需求并不高,家庭照顾就能满足。另外,高龄失智老人的聊天对象主要是社会人员的依靠家庭照顾的可能性越低,是无人可聊的2.3%。和家庭人员以外的人聊天,说明高龄失智老人有较大的社会网络,当他们有照顾需求的时候,社会给予照顾的可能性就高。地区上,城市高龄失智老人依靠家庭照顾的可能性是农村的22.2%。

在是否依靠儿子儿媳照顾上,各类因素也非常显著。个人因素上,女性高龄失智老人依靠儿子儿媳照顾的可能性是男性的1.44倍。使能因素上,文盲高龄失智老人依靠儿子儿媳照顾的可能性是非文盲老人的1.502倍。同住一起的人口数越多的高龄失智老人依靠儿子儿媳照顾的可能性更高。同样,代际关系越好的高龄失智老人依靠儿子儿媳照顾的可能性越高。另外,有偶的高龄失智老人依靠儿子儿媳照顾的可能性是丧偶老人的21%。因为老人丧偶后,他们的儿子儿媳更可能担任主要照顾者。需求因素上,高龄失智老人的基本生活自理能力越好,依靠儿子儿媳作为照顾者的可能性越低,如上所述,这时配偶还能发挥主要照顾者作用。照顾者意愿比较低的高龄失智老人依靠儿子儿媳照顾的可能性更低,如照顾者没有照顾意愿时,儿子儿媳作为照顾者的可能性只是有照顾意愿的50.5%。地区上,城市高龄失智老人依靠儿子儿媳作为照顾者的可能性是农村的75.6%。

在是否求助女儿女婿方面,四类因素都非常显著。个人因素中,女性高龄失智老人依靠女儿女婿照顾的可能性是男性的53.4%,我们知道,男性高龄老人平均受教育程度比女性高一些,在“养儿防老”传统下,他们更容易接受女儿女婿的照顾。年龄上,90—99岁的老人更能接受女儿女婿照顾,是百岁老人的1.362倍。相对于百岁老人,他们平均受教育程度较高,观念较新一些,更能接受女儿女婿的照顾,相对于80—89岁老人,即使配偶还在,他们也多是高龄老人,也需要照顾,在这种情况下,女儿女婿介入照顾的可能性就增大。使能因素中,文盲高龄失智老人中女儿女婿作为照顾者的可能性是非文盲老人的53.9%。和高龄失智老人一起居住的人数越多,依靠女儿女婿照顾的可能性越低。需求因素中,基本生活自理越好的高龄失智老人,女儿女婿作为照顾者的可能性越低。当照顾者意愿越弱,依靠女儿女婿照顾的可能性越高,如照顾者没有照顾意愿时,依靠女儿女婿照顾的可能性是有照顾意愿的2.131倍。如前所述,照顾者中多是儿子儿媳,当他们不愿意承担照顾责任时,对于刚需的照顾就得由女儿女婿来帮助。地区上,城市高龄失智老人中女儿女婿作为照顾者的可能性是农村的1.158倍,说明城市老人比农村老人更愿意接受女儿女婿的照顾(见表5)。

表5 高龄失智老人照顾结构的二元Logistic回归分析 (EXP(B))

五、结论和建议

分析发现,和世界其他国家/地区一样,我国高龄失智老人的照顾主要由家庭来负责,依靠社会照顾的比例较低,但针对高龄失智老人而言,他们的照顾支持结构有着自己的特点:第一,和高龄非失智老人相比,高龄失智老人得到了社会更多关注,无人帮助的比例非常低。第二,无论城市还是农村,儿子是高龄失智老人的主要照顾者,其中,男性、百岁老人、丧偶、文盲、农村的高龄失智老人中儿子作为照顾者的比例更高。第三,儿媳和女儿作为高龄失智老人的照顾者比例相当,一样发挥着重要作用。第四,社会照顾中,保姆在照顾者中的比例最高,越来越多的高龄失智老人家庭接受了保姆照顾。第五,高龄失智老人的照顾结构存在性别、年龄、婚姻、受教育程度和城乡间的差异。第六,高龄失智老人在照顾上是否求助家人、儿子儿媳、女儿女婿,与高龄失智老人的个人特征、使能因素、需求因素和地区因素都有密切关系。

因此,进一步提高高龄失智老人晚年生活质量,减轻家庭照顾者的负担,增加社会照顾的介入,成为当前高龄失智老人照顾面临的急迫任务。在加强家庭照顾支持的同时,需要政府、社区给予更多关注。

首先,家庭作为高龄失智老人照顾的主阵地,要继续加强代际关系建设。除儿子作为主要照顾者外,女儿也要加强对父母的关注,了解父母的照顾需求,增加照顾的介入。儿媳要和丈夫在高龄失智老人的照顾中密切配合,分工合作,为父母提供更加细致周到的照顾,这不仅有利于减轻丈夫的负担,也能增加家庭的凝聚力。孙子女与其配偶正处在中年阶段,在工作、劳动之余,应积极参与到祖辈的照顾任务中来,为家庭照顾助一臂之力。在认知上,树立正确观念,避免对失智老人的歧视。对家中有失智老人的家属提供有关护理知识的培训,如家庭护理技巧的提升以及照顾者的心理安抚。还可以定期安排患者家属交流,提升护理质量,释放照顾者压力。

其次,在社区层面,重点关注以下三个方面:第一,鼓励培育居家养老服务市场,为高龄失智老人提供灵活多样的服务。如构建智慧养老服务平台,将高龄失智老人的照顾需求和社区居家养老服务供给链接起来,并对服务质量全程监督。第二,合理规划,发展针对高龄失智老人的社区化、小型化、专业化养老机构。结合区域失能失智老人规模和养老服务需求,设置社区长期照护型养老服务机构,为居家高龄失智老人和家庭照护人员提供专业支持和帮助,为重度失智老人提供入住。第三,完善针对失智症照护的支持服务。设计专门针对失智老人的照顾服务包,根据高龄失智老人的需求,对咨询服务、互助组织、喘息服务、日托服务、伙伴计划等服务内容分装打包,以“个案管理”的方式,完善失智老人照护的资源整合和转介机制。

最后,在国家层面,重点在以下三个方面发力。第一,建立全国统一的高龄失智老人需求评估体系,探索并加快推进长期护理保险制度的顶层设计与政策出台。第二,制定符合国情的全国统一的“日常生活活动能力评估量表”,作为失能失智老人需求评估及护理等级划分的依据,并在城市区级或农村县级层面建立专门的评估机构。同时,加强对养老机构分级的指导,加大护理型机构的建设。第三,资金上,加大高龄失智老人居家照护服务的购买力度。对高龄失智老人家庭实施适老化改造补贴,对高龄失智老人照顾的子女(孙子女)及其配偶给予照顾补贴。