电子商务平台个人信息民事管辖问题研究

——基于2018—2020案件实证剖析

2022-02-16史沐慧

史沐慧

(中国政法大学国际法学院,北京100088)

一、电子商务平台个人信息民事案件管辖分歧根源

随着我国电子商务及大数据个人信息利用产业的迅速发展,个人信息的经济价值和侵害风险日益凸显,电子商务平台(以下简称平台)管理不严,过失导致用户个人信息泄露,或未经许可,将用户个人信息“分享”给第三方平台或其他民事主体使用,谋求经济利益的事件层出不穷[1]。司法部门高度关注平台个人信息民事诉讼的发展,部分法院发布了相关的典型民事诉讼案例,检察院提起的个人信息民事公益诉讼也不断涌现[2-3]。但现有关于平台个人信息民事诉讼的研究多集中讨论实体问题,对程序问题研讨较少。管辖问题涉及的法律争议点新、多、难,司法实践中裁定结果分歧较大,同案不同判,亟待系统性分析梳理[4]。

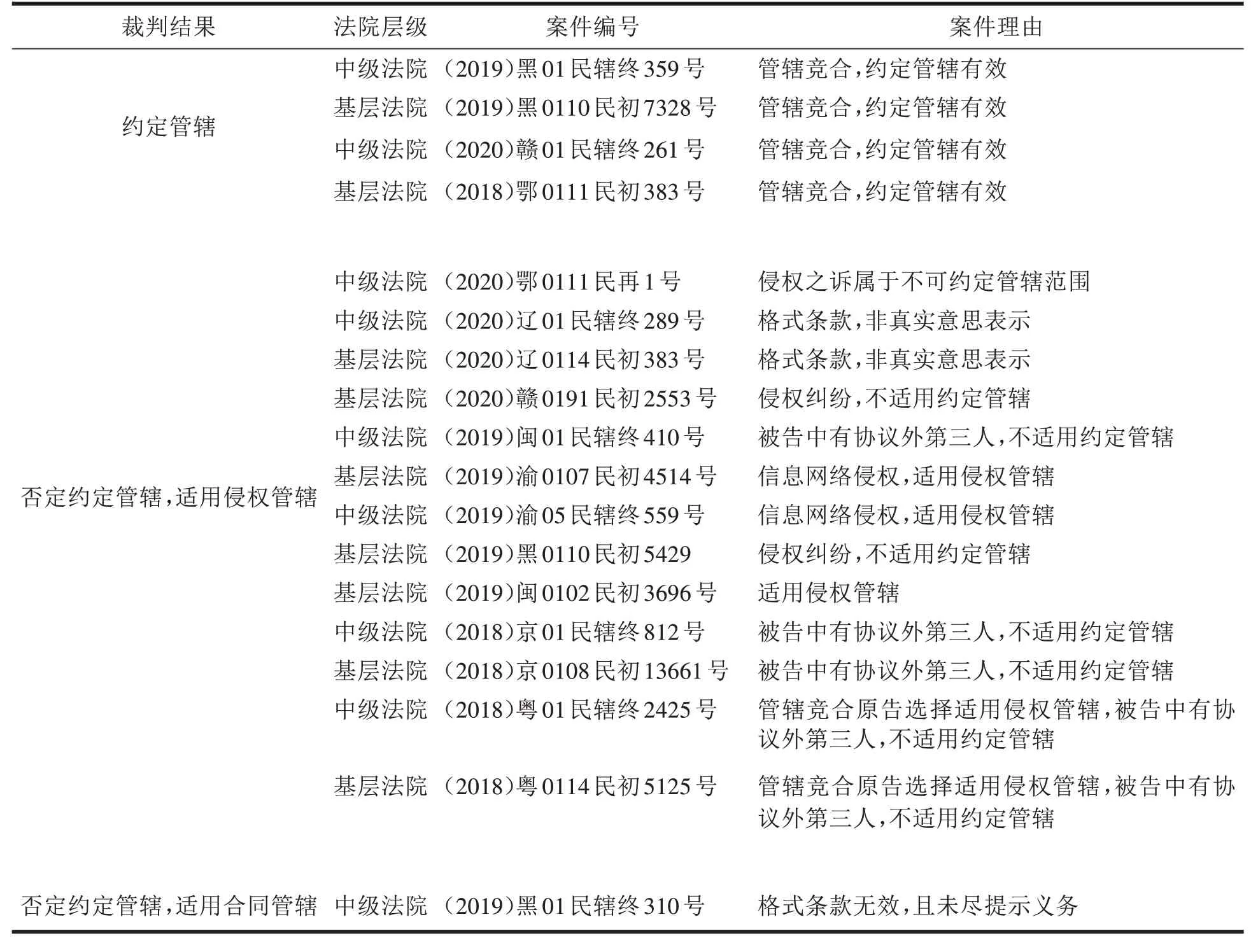

本研究以中国裁判文书网收录数据库为统计源,通过单独以及组合9个关键词:个人信息、平台、隐私、隐私权、服务协议、隐私政策、管辖案件、民事案件、裁定书,对涉及电子商务平台个人信息的民事管辖案件进行全面检索。收集2018—2020年电子商务平台个人信息管辖案件共10件,裁判文书18份,详见表1。其中,一审裁定书9份,二审裁定书8份,再审裁定书1份。

分析表明,相关案件事实高度相似,具有一定模式性:用户将个人信息提供给某一电子商务平台经营者甲,或将个人信息提供给依附于平台甲的电子商务经营者乙,用户发现其他电子商务平台或民事主体丙未经其同意,利用了其提供给甲或者乙的个人信息,并据此提起侵权或违约的民事诉讼。相关管辖案件中原、被告主张高度相似,用户等个人信息主体作为原告,往往主张适用侵权或合同管辖,而电子商务平台作为被告则主张适用约定管辖。表1显示,虽然案件高度相似,但出现了三种截然不同的管辖裁定:4份裁定书认定约定管辖、1份认定合同管辖、13份认定侵权管辖。

表1 2018—2020年电子商务平台个人信息侵害案一览表

管辖分歧的焦点是约定管辖与侵权管辖、合同管辖之争,不同管辖裁定结果对用户维权的成本大小、意愿以及积极性具有重要影响。个人信息的价值难以直接用货币衡量,实际经济赔偿往往较小,经常出现“一元诉讼”的情况[5-6]。一旦诉讼成本提高、困难增多,就会严重打击用户的维权积极性。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第28条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》用户住所地属于侵权行为地的规定,如果适用侵权管辖,用户在住所地进行民事诉讼,可以大幅减少出行时间、费用等维权成本,保护其维权意愿①《中华人民共和国民事诉讼法》第28条:“因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第24条规定:“民事诉讼法第28条规定的侵权行为地,包括侵权行为实施地、侵权结果发生地”;第25条规定,信息网络侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地,侵权结果发生地包括被侵权人住所地。”。同理,如果适用合同管辖,用户就可以在住所地或收货地法院进行诉讼②《中华人民共和国民事诉讼法》第23条规定:“因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第20条规定:“以信息网络方式订立的买卖合同,通过信息网络交付标的的,以买受人住所地为合同履行地;通过其他方式交付标的的,收货地为合同履行地。合同对履行地有约定的,从其约定。”。相反,约定管辖地一般是平台的主要运营机构所在地,或其他对平台方便但距离用户住所地较远的地方,适用约定管辖,会抬高用户的维权成本,增加其诉讼难度。

电子商务平台深谙管辖裁决对用户维权意愿的影响。表1所列的案件中存在事实、诉讼时间极其相近的两个案件,其中一个案件在用户取得理想管辖结果后,双方迅速达成和解或撤诉((2019)渝0107民初4514号、(2019)渝05民辖终559号);而用户未取得理想管辖结果的案件,则久拖不决((2019)黑01民辖终310)。此外,当管辖裁定对个人信息主体不利时,也出现了用户不进行后续实体问题诉讼的情况((2019)黑01民辖终359号)③冯福滨、运城市阳光文化传媒有限公司网络侵权责任纠纷,黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事裁定书(2019)黑01民辖终359号。裁判文书网搜索结果显示,从2019年起直到最近一次2021年8月的裁判文书网搜索中,仍没有冯福滨后续诉讼的记录。。可见,健全并规范电子商务平台个人信息的民事诉讼管辖制度,减少诉讼的不确定性,畅通用户维护个人信息的法律途径,是加强个人信息法律保护的关键。

剖析表1裁判意见发现,分歧的核心在于不同法院对平台用户协议、宽泛约定管辖格式条款的法律性质、法律效力持截然不同观点。本文将分三个层次对该问题进行辧析讨论:首先,用户协议是否构成我国法律意义上的合同;其次,作为格式条款,平台用户协议中的宽泛约定管辖的条款能否生效;最后,当侵权管辖、约定管辖竞合时,两种管辖的优先适用顺序问题。

二、电子商务平台个人信息泄漏案件的合同之诉

不同法院对用户与平台之间的用户协议能否构成关于个人信息的有约束力的合同,并适用约定管辖问题的认定存在显著分歧。以杨倩、支付宝(中国)网络技术有限公司隐私权纠纷再审案(“杨倩案”,(2020)鄂0111民再1号)为例,再审法院依据《民事诉讼法》第34条约定管辖仅适用于财产权益纠纷的规定,推翻了原二审法院((2018)鄂0111民初383号)对用户服务协议及约定管辖条款效力的认可,裁定个人信息侵害仅能成立侵权责任,不适用约定管辖。该裁定反映出平台个人信息泄露中两个极具争议性的法律问题:首先,用户与电商平台之间能否围绕个人信息成立合同关系,换言之,服务协议隐私政策等文件(以下简称“服务协议”)具有什么样的法律性质;其次,个人信息泄露能否构成财产权益纠纷并适用约定管辖。

如何对服务协议的法律性质进行定性,既是我国法律研究与司法实践的难点,也是国际隐私权研究领域的焦点问题之一[7-8]。现阶段,我国、美国等相关国家的研究和司法实践对该问题并无定论。学界对用户与电子商务平台之间关系的法律性质,提出了三种理论:知情-同意说、合同说和信托说。知情-同意学说因将用户协议视为只具有形式作用,不具有约束力或约束力极低的通知受到学者广泛批评。采纳合同说更符合我国目前的立法趋势与司法实践需要。从法律定义的角度出发,虽然我国法律尚未明确用户协议的法律性质,但用户协议本质是用户与平台之间,关于如何使用平台、买卖物品、提供个人信息等行为作出的约定,属于用户与平台之间设立变更民事法律关系的协议,符合我国法律对合同的定义[9]。从立法角度,认定平台服务协议就个人信息成立具有约束力的合同,许可平台在用户同意的范围内使用其个人信息,符合我国强调用户同意的立法趋势。比如新近公布的《中华人民共和国个人信息保护法》第23条就明确提出:个人信息处理者向其他个人信息处理者提供其处理的个人信息的,应当向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类,并取得个人的单独同意。该条承认了用户同意的约束力,认定其为个人信息利用的正当性基础[①《中华人民共和国个人信息保护法》第23条:“个人信息处理者向其他个人信息处理者提供其处理的个人信息的,应当向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类,并取得个人的单独同意。接收方应当在上述处理目的、处理方式和个人信息的种类等范围内处理个人信息。接收方变更原先的处理目的、处理方式的,应当依照本法规定重新取得个人同意。”。从功能角度,采纳合同说,将体系化的合同法规应用于个人信息保护领域,可以切实迅速地提升我国个人信息法律保护水平。

司法实践中,最高人民法院在民事管辖案件《毛冉冉与广州市淘妆贸易有限公司、浙江天猫网络有限公司网络购物合同纠纷民事裁定书》(“毛冉冉案”)中对电子商务平台的服务协议及其中约定管辖的格式条款效力进行了讨论((2018)最高法民辖40号)。“毛冉冉案”中,消费者在天猫网络有限公司的淘宝平台上,与淘妆公司(并非淘宝公司的一部分)订立了买卖合同,购买淘妆生产的商品。消费者主张淘妆公司存在宣传欺诈,并将天猫与淘妆作为共同被告起诉,认为天猫未采取必要措施应承担连带责任。天猫公司根据《淘宝平台服务协议》主张适用约定管辖。该案中,最高法裁定“淘妆公司、毛冉冉和天猫公司之间分别形成平台服务合同关系……《淘宝平台服务协议》系由天猫公司拟定,毛冉冉、淘妆公司注册成为淘宝会员时均须同意该协议,……故天猫公司、毛冉冉和淘妆公司均须受该协议约束。”虽然该案并非最高法指导性案例,两高以及相关立法部门也尚未针对平台服务协议的法律性质问题出台专门的文件进行解释,但根据最高法在该案中对服务协议的同意以及约束力的重点考察可以看出,最高法倾向于认可用户协议的合同效力,并对其约束力持积极态度。此外,以服务协议和管辖案件作为关键词在裁判文书网进行检索,2016年到2020年的5年间,涉及电子商务平台服务协议的全部共55起案件中,直接否认服务协议及隐私政策合同效力的案例数为0。由此可见,司法实践对电子商务平台用户协议构成有约束力的合同持积极态度。

个人信息是否具有财产属性,构成财产权益纠纷,也是该类案件能否适用约定管辖的前置法律问题。虽然《民法典》尚未确立个人信息权,仅规定自然人的个人信息受法律保护,但我国法律并未否定个人信息诉讼构成财产权益纠纷的可能性[10]①《中华人民共和国民法典》第111条规定:“自然人的个人信息受法律保护。任何组织或者个人需要获取他人个人信息的,应当依法取得并确保信息安全,不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。”。我国已逐渐认识到个人信息具有多重利益属性,兼具人格利益以及财产利益。从实践角度来看,随着大数据等信息技术的成熟,个人信息的经济价值日益突出。从理论角度来看,隐私权与个人信息的立法基础差别较大,与确保人格权主体对隐私权等人格利益享有排他性支配的立法初衷相反,法律设置个人信息法律保护的目的是为个人信息的流通提供制度性保障,在满足用户个人信息保护需求的同时,平衡其他主体对个人信息的利用需求[11-12]。最新立法也着重强调了个人信息与传统人格权的差别[13]。《民法典》第4编第6章将隐私权与个人信息并列,该命名方法着重区分了两者的不同特质②《中华人民共和国民法典》第四编第六章:隐私权和个人信息保护。。2021年开始生效的《最高人民法院关于印发修改后的〈民事案件案由规定〉的通知》将个人信息保护纠纷与隐私权纠纷,定义为两种相互独立的民事案件案由③《最高人民法院关于印发修改后的〈民事案件案由规定〉的通知》,法〔2020〕346号。。基于上述分析可以得出,个人信息泄露具备构成财产权益纠纷的基础条件,平台泄露用户个人信息的民事诉讼具有适用约定管辖的法律基础。

三、平台服务协议中格式的约定管辖条款效力及适用

审视表1所示2018年至2020年的平台个人信息侵害案件,不同法院对平台提供的约定管辖格式条款效力持截然不同的观点。在18份裁定书中,共有8份明确否认了基于服务协议的约定管辖条款效力④杭州淘美航空服务有限公司、毛惠金侵权责任纠纷管辖案民事裁定书,福建省福州市中级人民法院民事裁定书(2019)闽01民辖终410号;毛惠金与福州航空有限责任公司、浙江飞猪网络技术有限公司侵权责任纠纷一审民事裁定书,福建省福州市鼓楼区人民法院民事裁定书(2019)闽0102民初3696号;支付宝(中国)网络技术有限公司等与俞延彬网络侵权责任纠纷民事裁定书,北京市第一中级人民法院民事裁定书(2018)京01民辖终812号;俞延彬与浙江天猫网络有限公司等网络侵权责任纠纷一审民事判决书,北京市海淀区人民法院民事判决书(2018)京0108民初13661号;浙江天猫网络有限公司与李诗萌、宁波太平鸟电子商务有限公司网络侵权责任纠纷二审民事裁定书,辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书(2020)辽01民辖终289号;李诗萌与宁波太平鸟电子商务有限公司、浙江天猫网络有限公司网络侵权责任纠纷一审民事裁定书,沈阳市于洪区人民法院民事裁定书(2020)辽0114民初383号;深圳市腾讯计算机系统有限公司、王敬涛网络侵权责任纠纷二审民事裁定书,黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事裁定书(2019)黑01民辖终310号;深圳市腾讯计算机系统有限公司、王敬涛网络侵权纠纷一审民事裁定书,黑龙江省哈尔滨市香坊区人民法院民事裁定书(2019)黑0110民初5429号。:其中,3份认为其属于无效的格式条款⑤浙江天猫网络有限公司与李诗萌、宁波太平鸟电子商务有限公司网络侵权责任纠纷二审民事裁定书,辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书(2020)辽01民辖终289号;李诗萌与宁波太平鸟电子商务有限公司、浙江天猫网络有限公司网络侵权责任纠纷一审民事裁定书,沈阳市于洪区人民法院民事裁定书(2020)辽0114民初383号;深圳市腾讯计算机系统有限公司、王敬涛网络侵权责任纠纷二审民事裁定书,黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事裁定书(2019)黑01民辖终310号。,这3份中1份特别强调平台未尽到提示义务导致约定管辖无效⑥深圳市腾讯计算机系统有限公司、王敬涛网络侵权责任纠纷二审民事裁定书,黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事裁定书(2019)黑01民辖终310号。;另外5份则以用户与平台经营者之间形成的约定管辖,不能涵盖电子商务经营者、平台经营者、用户等多个诉讼主体为由,否定约定管辖的适用⑦杭州淘美航空服务有限公司、毛惠金侵权责任纠纷管辖案民事裁定书,福建省福州市中级人民法院民事裁定书(2019)闽01民辖终410号;毛惠金与福州航空有限责任公司、浙江飞猪网络技术有限公司侵权责任纠纷一审民事裁定书,福建省福州市鼓楼区人民法院民事裁定书(2019)闽0102民初3696号;支付宝(中国)网络技术有限公司等与俞延彬网络侵权责任纠纷民事裁定书,北京市第一中级人民法院民事裁定书(2018)京01民辖终812号;俞延彬与浙江天猫网络有限公司等网络侵权责任纠纷一审民事判决书,北京市海淀区人民法院民事判决书(2018)京0108民初13661号;深圳市腾讯计算机系统有限公司、王敬涛网络侵权纠纷一审民事裁定书,黑龙江省哈尔滨市香坊区人民法院民事裁定书(2019)黑0110民初5429号。。本节通过分析最高法以及其他法院的裁决,分三个层面进行深入讨论:首先,宽泛的约定管辖格式条款能否生效;其次,电子商务平台提示义务的履行标准;最后,宽泛约定管辖的条款能否适用涉及第三方的平台个人信息民事诉讼。

(一)电子商务平台服务协议约定管辖格式条款的效力问题

从法律性质来看,服务协议中的约定管辖条款属于平台提供的,为重复使用而预先拟定的条款,符合《民法典》第496条对格式条款的定义⑧《中华人民共和国合同法》第39条,《民法典》第496条对格式条款定义采用相同规定,格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。。表1所示裁定中,共有3份裁定书认定约定管辖属于无效的格式条款,其中以浙江天猫网络有限公司与李诗萌、宁波太平鸟电子商务有限公司网络侵权责任案(“李诗萌案”)为首的两份裁定中((2020)辽01民辖终289号、(2020)辽0114民初383号),法院以用户在使用平台服务前不会真正阅读用户协议为由,认定约定管辖非用户真实意思表示,不具有法律约束力。而在深圳市腾讯计算机系统有限公司、王敬涛网络侵权责任纠纷二审民事裁定中((2019)黑01民辖终310号),法院则裁定宽泛约定管辖的条款,属于提供格式条款一方免除自身责任、加重对方责任的无效条款。这3份裁定书认定服务协议约定管辖条款无效有三重内在逻辑:首先,作为格式合同条款,该管辖条款并未经过双方协商,无法保证用户阅读该条款;其次,平台通过这些管辖条款,将诉讼集中到电子商务平台所在地、主要运营地以及其他平台认为对其有利的管辖地,降低了平台诉讼成本,增加了用户维权成本,可能导致权利义务失衡[14-15];最后,如何确保用户对平台服务协议格式管辖条款的知情权具有难度。

这些问题并非平台服务协议特有,除了载体是否具有实体的区别外,平台的用户协议与传统的格式合同不存在本质区别。就法律规定而言,相关法规从未将用户是否阅读格式合同条款,作为成立真实意思表示或合同生效的前提条件。现实生活中,不论是传统线下交易还是线上网络平台交易,使用和接受格式合同已成为现代生活中无法避免的部分。从学理角度分析,作为理性人的消费者,应当为自己做最好的选择,法律尊重用户不阅读合同条款的选择,但不阅读不应当影响条款的效力。而从实务角度,本研究以合同、意思表示、格式条款、无效等4个关键词在裁判文书网进行检索,共找到8宗与格式条款效力有关的最高法民事管辖案件。其中,最高法从未将不阅读认定为格式条款非用户真实意思表示的证据。相反,最高法往往要求主张格式条款非真实意思的一方提供其他的充足证据,否则就裁定其主张无效①洲际油气股份有限公司、晟视资产管理有限公司保证合同纠纷二审民事裁定书,中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2019)最高法民辖终353号;邓伟、交通银行股份有限公司哈尔滨亿通支行金融借款合同纠纷二审民事裁定书,中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2019)最高法民辖终439号;四子王旗佳辉硅业有限公司、华夏银行股份有限公司太原分行金融借款合同纠纷二审民事裁定书,中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2017)最高法民辖终267号;贾跃亭、西部证券股份有限公司合同纠纷二审民事裁定书,中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2018)最高法民辖终55号;承德磁源矿业集团有限责任公司、平安银行股份有限公司天津分行金融借款合同纠纷民事裁定书,中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2018)最高法民辖终99号;马秀卿、中信信托有限责任公司服务合同纠纷二审民事裁定书,中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2018)最高法民辖终433号;厦门华融集团有限公司、江苏中港房地产开发有限公司信用证融资纠纷二审民事裁定书,中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2018)最高法民辖终355号;山东亿顺信息科技股份有限公司、杭州帮聚网络科技有限公司计算机软件开发合同纠纷二审民事裁定书,中华人民共和国最高人民法院民事裁定书(2020)最高法知民辖终280号。。

相关部门高度关注平台格式条款的规范问题,为了规范平台格式条款的书写与解读,防止权利义务失衡,相关部门已针对平台格式条款发布了《网络交易平台合同格式条款规范指引》。对于格式的管辖条款是否属于免除自己责任,加重对方责任,排除对方权利的无效条款问题,可以参考最高法“毛冉冉案”的分析。“毛冉冉案”与“李诗萌案”涉及的是同一平台的同一管辖条款,但两案的讨论过程与结果截然相反。“毛冉冉案”中,最高法对《淘宝平台服务协议》第10条的内涵进行了深入讨论,该条款约定:“您因使用淘宝平台服务所产生及与淘宝平台服务有关的争议,由淘宝与您协商解决。协商不成,任何一方均可向被告所在地人民法院提起诉讼。”[15]虽然该约定管辖条款范围十分宽泛,但最高法并未认定其属于免除或者减轻平台责任、加重用户责任的格式条款无效情况。相反,最高法在详细讨论该条款内容的基础上,认可了该宽泛约定管辖格式条款的效力,并对该条款进行限缩性解释。虽然该案直接涉及的是《淘宝平台服务协议》,并未明确给出普适性答案,但由于各电商平台服务协议趋同,不同服务协议中广泛约定管辖的条款具有极高相似性。因此,最高法在“毛冉冉案”中针对管辖条款进行的讨论、得出的结论,对同类案件具有很强借鉴意义。

(二)电子商务平台管辖条款提示义务的标准

电子商务平台对用户履行合理的提示义务是约定管辖条款生效的前提条件。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第31条规定,若平台未能对管辖条款尽合理的提示义务,则约定管辖无效②《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第31条:“经营者使用格式条款与消费者订立管辖协议,未采取合理方式提请消费者注意,消费者主张管辖协议无效的,人民法院应予支持。”。虽然“毛冉冉案”中,最高法将平台对用户尽合理的提示义务,列为《淘宝平台服务协议》管辖条款具有约束力的前提条件,但该裁定书并未对合理提示义务的履行标准进行阐述。

实证研究发现,法院对电子商务平台管辖条款提示义务的考察较为灵活分散,主要分为弹窗、勾选、下划线、特殊字体、点击阅读、首部提示6种。本研究以服务协议、提示义务为关键词搜索裁判文书网,发现2016到2020年5年间共有与约定管辖提示义务标准有关的裁定书31份,其中20份裁定书讨论了何种行为不能满足合理提示义务的履行标准:14份认为无需以勾选、弹窗、或点击阅读等方式同意服务协议便可直接注册的,未尽到合理的提示义务(其中9份特别强调即使采用特殊字体标识,但未要求同意服务协议或隐私政策便可直接注册的,仍属于未尽到合理提示义务)①北京国美在线电子商务有限公司、江金龙网络购物合同纠纷二审民事裁定书,广东省广州市中级人民法院民事裁定书(2017)粤01民辖终2756号;北京国美在线电子商务有限公司、江金龙网络购物合同纠纷二审民事裁定书,广东省广州市中级人民法院民事裁定书(2017)粤01民辖终2685号;上诉人李思瑞与被上诉人上海携程商务有限公司旅游合同纠纷一案的民事裁定书,江苏省南京市中级人民法院民事裁定书(2019)苏01民辖终930-938号等9份裁定;吴建飞与互爱互动(北京)科技有限公司等网络服务合同纠纷二审管辖裁定书,北京市第三中级人民法院民事裁定书(2017)京03民辖终831号;缪建平与上海寻梦信息技术有限公司民事裁定书,江苏省苏州市中级人民法院民事裁定书(2019)苏05民辖终1013号;上海寻梦信息技术有限公司与周孝斌、谭卓鹏管辖裁定书,江苏省苏州市中级人民法院民事裁定书(2019)苏05民辖终1373号。。20份中其他3份裁定书认为即使注册时必须同意服务协议,并对管辖条款进行特殊字体标识,也未尽到合理提示义务,但这3份裁定并未对何种操作能够满足合理提示义务给出标准或解释②崔海兵与浙江淘宝网络有限公司买卖合同纠纷管辖权异议二审民事裁定书,江苏省泰州市中级人民法院民事裁定书(2016)苏12民辖终124号;深圳市腾讯计算机系统有限公司与于瑞林、薛玮网络购物合同纠纷民事裁定书,山东省济南市中级人民法院民事裁定书(2017)鲁01民辖终805号;通化市保丰源土特产销售有限公司、张军网络购物合同纠纷二审民事裁定书,安徽省合肥市中级人民法院民事裁定书(2018)皖01民辖终976号。;20份中最后3份裁定书认为,即使平台履行了合理提示义务,但格式的约定管辖条款难以保证公平性,不具有法律约束力③浙江天猫网络有限公司与李诗萌、宁波太平鸟电子商务有限公司网络侵权责任纠纷二审民事裁定书,辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书(2020)辽01民辖终289号;国仁凯与张硕网络购物合同纠纷二审民事裁定书,辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书(2018)辽01民辖终362号;深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司合同纠纷二审民事裁定书,河南省南阳市中级人民法院民事裁定书(2020)豫13民辖终69号。。

31份中另外9份裁定书则采用正面角度,认定如何操作构成履行合理提示义务:2份裁定书认定注册时取得用户点击同意,且在用户协议中以粗体下划线标识管辖条款内容则履行了合理提示义务④冯慧亮与扬州森杰贸易有限公司管辖裁定书,江苏省常州市中级人民法院民事裁定书(2016)苏04民辖终322号;董孝峰、浙江淘宝网络有限公司管辖民事裁定书,浙江省宁波市中级人民法院民事裁定书(2019)浙02民辖终624号。;6份认定对约定管辖条款进行特殊字体标识,或点击同意服务协议才能注册则满足合理提示义务标准⑤刘佑生、浙江淘宝网络有限公司网络购物合同纠纷二审民事裁定书,广东省惠州市中级人民法院民事裁定书(2019)粤13民辖终35号;陈晓军与深圳市腾讯计算机系统有限公司财产损害赔偿纠纷二审民事裁定书,江苏省盐城市中级人民法院民事裁定书(2016)苏09民辖终238号;孙彪、上海寻梦信息技术有限公司网络购物合同纠纷二审民事裁定书,湖北省武汉市中级人民法院民事裁定书(2018)鄂01民辖终624号;张君岩、姚良网络购物合同纠纷二审民事裁定书,湖北省武汉市中级人民法院民事裁定书(2018)鄂01民辖终625号;罗志超、徐锐、浙江淘宝网络有限公司网络购物合同纠纷管辖民事裁定书,四川省成都市中级人民法院民事裁定书(2018)川01民辖终402号;青岛海信空调营销股份有限公司青岛分公司与彭江南民事裁定书,湖南省邵阳市中级人民法院民事裁定书(2018)湘05民辖终7号。;1份认定以首部提示提请用户注意,则尽到合理提示义务⑥谭宝俊、广东壹号大药房连锁有限公司昆山分公司网络购物合同纠纷管辖民事裁定书,安徽省合肥市中级人民法院民事裁定书(2019)皖01民辖终728号。。此外,31份裁定中的最后2份裁定认定,由于电子证据固定困难,平台未能提供充足证据证明用户注册时,服务协议已经对管辖条款进行了特殊字体标识,因此约定管辖无效⑦湖北晨风轨道装备股份有限公司与资阳中车传动有限公司定作合同纠纷二审民事裁定书,四川省资阳市中级人民法院民事裁定书(2018)川20民辖终24号;赵戡与东莞市美索途商贸有限公司、浙江天猫网络有限公司管辖裁定书,陕西省西安市中级人民法院民事裁定书(2018)陕01民辖终8号。。

行政法规已将注册前点击同意等操作,列为履行服务协议合理提示义务的主流标准。国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、市场监管总局联合制定的《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》中提出,App首次运行时,必须采用弹窗等明显方式提示用户阅读隐私政策等个人信息收集使用规则,否则属于未公开收集使用规则的情形,构成违法违规收集使用个人信息⑧《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》第1条:“以下行为可被认定为‘未公开收集使用规则’:……;2.在App首次运行时未通过弹窗等明显方式提示用户阅读隐私政策等收集使用规则。”。虽然司法实务对平台合理提示义务的认定标准比较灵活,并未形成统一结论,但参考相关法规和案例可以发现,在注册时以弹窗方式向用户提供服务协议,同时以粗体下划线标识管辖条款,并要求用户使用前对用户协议点击同意,则最有可能达到法院认可的管辖条款合理提示义务履行标准。

(三)宽泛约定管辖条款是否涵盖个人信息泄露引发的民事诉讼

虽然电子商务平台在用户协议中创设宽泛管辖条款,是为了尽可能涵盖所有与平台相关、涉及平台的诉讼,但实践中约定管辖条款并非一刀切适用,其涵盖范围存在合理解读边界。相关实务对如何划定模糊约定管辖条款的边界存在疑问,相关案件暴露出的一个突出问题是:当平台个人信息侵害案涉及服务协议外第三人时,约定管辖条款能否适用。平台个人信息案件中经常涉及服务协议外的第三人,如表1所示,18份裁定书中5份认定当涉及除平台之外其他主体时,约定管辖不适用;而其余13份裁定书则未将涉及第三方主体列为约定管辖不适用的理由。涉及第三方主体时宽泛约定管辖条款能否适用,可细分为两被告之间存在以及不存在连带责任这两种情况进行讨论。最高法曾在两个案件中分别对这两种情况进行过讨论。

首先,最高院“毛冉冉案”,对两被告存在连带责任时宽泛约定管辖的条款能否适用以及涵盖范围的问题进行了分析。“毛冉冉案”中,最高法先对淘宝平台、毛冉冉、淘妆公司三者之间存在的三种法律关系分别进行了讨论,认定该案是毛冉冉与淘妆公司因所购产品质量问题引发的诉讼,法律争议焦点是淘妆与毛冉冉的买卖合同关系,并非平台与消费者、平台与淘妆之间形成的平台服务协议关系,所以该诉讼并非《淘宝平台服务协议》第10条所约定的“因使用淘宝平台服务所产生及与淘宝平台服务有关的争议”,因此,约定管辖不适用。“毛冉冉案”中,最高法并未直接将存在第三人作为否定约定管辖效力的理由,而是在分析管辖条款约定范围后,判定淘妆公司与用户之间的买卖合同不在约定管辖范围内,进而否认了约定管辖在该案中的适用。

其次,最高法在《中国中金科技股份有限公司侵权责任纠纷再审审查与审判监督民事裁定书》(“中金案”,(2017)最高法民申4996号)中,讨论了两被告对诉争法律问题不存在连带责任时,宽泛约定管辖的条款能否适用的问题。“中金案”中,最高法并未一揽子认定约定管辖不适用所有涉及协议外第三方的诉讼。相反,最高法认为,作为共同被告的防城外轮公司,虽然是基础合同的第三人,但其是履行约定交付义务的第三人,与诉争基础合同关系密切,因此应受约定管辖条款约束。可见,以最高法的视角看,当两被告不存在连带责任但第三人与服务协议关系密切时,第三人也应当受约定管辖条款约束。

综合相关判决,虽然最高法对平台服务协议宽泛约定管辖的格式条款效力持积极态度,但对如何解读其具体涵盖范围持谨慎限缩的态度。根据最高法“毛冉冉案”以及“中金案”的分析,服务协议广泛约定管辖的格式条款适用需要同时满足三个限缩性条件:(1)平台为被告,或共同被告之一;(2)平台与直接引发诉讼争议的基础法律关系具有密切联系;(3)案件争议与平台服务合同直接相关,且使用平台服务直接导致法律争议的产生。

电子商务平台为最大限度确保其利益,往往以极简短模糊的方式书写相关条款以实现一揽子管辖[7]。最高法对约定管辖范围的谨慎态度及限制性讨论,可以从实质上削弱平台宽泛约定管辖条款的效力。然而实践中,部分法院忽略了对约定管辖范围的实质审查和讨论,客观上造成法院裁定结果两极化:部分法院将约定管辖一揽子适用于所有与平台直接、间接相关的诉讼;另一部分法院则认为约定管辖条款范围过大,过分加重用户责任,造成显著不公平,因此倾向于完全否定该类条款的效力。最高法关于管辖涵盖范围的细化以及讨论,可以为各级法院此类案件的审理提供一定的裁定思路和指导范式。

四、管辖竞合时约定管辖与侵权管辖适用的优先顺序

电子商务平台泄露个人信息案件中,经常出现违约、侵权两种法律关系并存,管辖竞合的情形。虽然根据《民事诉讼法》以及《民法典》的规定,管辖竞合时原告可以选择以侵权或违约进行起诉。但实践中,以侵权责任为由对合同纠纷提起诉讼,管辖竞合时约定管辖与侵权管辖哪个具有优先适用性问题存在一定争议①《中华人民共和国民事诉讼法》第34条规定:“合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。”《中华人民共和国民法典》第186条规定:“因当事人一方的违约行为,损害对方人身权益、财产权益的,受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。”。比如在深圳市腾讯计算机系统有限公司、王敬涛网络侵权责任纠纷案中,法院一审裁定侵权管辖适用,二审改判适用约定管辖((2019)黑01民辖终310号)。

司法实践中,虽然法院尊重当事人对诉讼性质的选择,一般根据原告的主张判断哪种管辖适用,但这并不否定约定管辖对属于约定范围内的侵权诉讼具有约束力。最高法在“中金案”中对该类问题进行过讨论,在承认原告具有选择权利的基础上,最高法认定侵权系因合同产生,是履行合同义务造成的,且双方约定管辖条款中并未明确排除基于合同的侵权诉讼适用,据此判定,适用约定管辖体现了双方的真实意思表示。因此,当满足平台服务协议的约定管辖条款能够涵盖该侵权民事诉讼,且约定管辖条款未明确排除基于合同的侵权诉讼时,约定管辖应当优先于侵权管辖适用。

五、结 论

平台经济的反垄断预示着平台野蛮生长的尾声,也预示着平台经济规范化发展时期的开始。电子商务平台使用大数据技术广泛分析和深度利用个人信息,是5G社会以及电子商务持续发展的基础。为平衡平台对个人信息的利用需求以及主体对个人信息享有的权利,完善个人信息的诉讼制度具有急迫且重要的意义。相比于发展时间较早的个人信息刑事诉讼、行政诉讼,个人信息民事诉讼制度方兴未艾。平台个人信息民事诉讼制度的完善化是平台规范化的必要步骤,最高法已经意识到该问题,2021年生效的《最高人民法院关于印发修改后的〈民事案件案由规定〉的通知》以及相关裁定都反映出最高法对个人信息民事诉讼的重视,同时该文件也预示着平台个人信息民事案件潮即将到来。解决管辖同案不同判问题,提高相关民事裁定的可预测性,减少平台个人信息民事诉讼的阻力,可以促进全社会积极参与个人信息保护,倒逼平台积极保护个人信息。