日本市町村合并中的民主参与:经验与启示

2022-02-14肖盼晴

肖盼晴

摘 要:基层建制单元调整是乡村社会结构、组织形式以及居民生活方式等方面发生的一次深刻变革。但实践中未重视农民意愿、行政化主导等原因,使其在推行过程中遇到了诸多问题。与日本的市町村合并相比,中国的合村并居存在缺乏法律规范、被动式参与、被代表式参与和参与动力不足等问题。日本市町村合并经历了由强制到自主的变化过程,居民的民主参与不断扩大,对中国走出合并困境具有重要的借鉴意义。在此基础上,我国应结合自身实际情况完善相关立法,明确合村并居过程中居民的参与权以及参与的程序、规则等内容,为居民民主参与提供法律保障。同时,合村并居还应尊重居民意愿,合理、审慎地推行“自下而上”的自主合并,并要不断扩大居民参与,使其有机会且有途径在决策和监督中表达自己的意愿。

关键词:市町村合并;合村并居;民主参与;利益表达

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1008-7168(2022)01-0087-09

以合村并居①为主要形式的农村基层建制单元调整是改善乡村治理结构、加快农村城市化的重要举措。伴随着城镇化进程的加快,农村空心化、土地房屋闲置等问题日益严峻,农村公共服务和公共物品提供等方面也出现了严重不平衡。为了有效解决这些问题,2004年中央一号文件提出要进一步精简乡镇机构和财政供养人员,积极稳妥地调整乡镇建制,有条件的可实行并村。2007年中央一号文件再次明确提出要治理农村人居环境,搞好村庄治理规划和试点,节约农村建设用地。此后,全国各地相继推行大规模的合村并居。但一些省市强推的“合村并居”②政策出现了诸多问题,其中最突出的是行政主导下过急、过粗的村庄合并没有尊重农民意愿和利益,甚至侵犯农民权益,引发了公众强烈的关注和批判。从2020年第七次人口普查数据可知,目前人户分离已达49亿人,比2010年增长88%以上③。在此背景下,以合村并居为主要内容的基层建制单元调整将是乡村振兴的重要一环。而合并过程中保障居民的民主参与,使其充分表达自己的意愿,是保护农民合法权益的关键之所在。

一、文献梳理与问题的提出

关于基层建制单元调整的研究主要集中于“为什么调整”“如何调整”这两个问题。对于“为什么调整”,多数学者认为合并是为了增加地方税收收入[1](p.16),解决人口及权力管辖范围的分散问题、提高地方政府的行政管理绩效[2](p.39-44),使地方政府成为实施其福利政策的工具,提高地方福利水平[3](p.12),提高行政效率[4](p.115)。关于“如何进行调整”,学界主要将当前的合并方式分为三类[5]。一是激进型,例如,英国、瑞典的合并速度较快且力度大[2](p.39)。二是折中型,多是采用“自愿+强制”的做法[6](p.46)。三是缓和型,其典型案例是法国的“自愿合并”和美国的“立法+公民投票”方式[7]。关于合并的方式,有学者将其分为强制性合并、强制-民主性合并、自愿-民主性合并及自然性合并四种类型[7],国内学者将其分为扩张式兼并、扶贫式兼并和联合式兼并[8]。联合式兼并又细分为镇区吸纳、强弱兼并、区域联合三种方式[9]。

除此之外,对于建制单元调整后的效果,大部分学者认为行政主导下的村庄合并没有尊重农民意愿和利益,会对村民自治造成一定程度的损害[10]。合村并居是对农民意愿的忽视,合并之后难以形成内在的整合,会侵害自然村内生的自治[6](p.46)。治理中民主与效率相互冲突、难以兼得,形成“二元悖反关系”[11]。民主与效率的争议也是基层建制单元调整中的最大争议,批评最多的是认为农村基本建制单元的合并重组将会有损民主,削弱国家民主的基础[7]。从民主的视角来看,行政单位规模的扩大会减少居民参与的渠道,使直接民主转向代议制民主,影响居民与政府间的意见沟通[12]。村庄合并后村域半径增大,搅乱了村庄内部的办事程序,村际利益矛盾和惯性思维冲突协商难[13]。建制单元调整给村级治理民主化也带来巨大的挑战,而且削弱了村庄的公共服务功能[14]。村组合并虽然节约了治理成本、提高了治理的效率,但削弱了民主[15],也往往会忽视政治所需要的为公众利益服务和对地方民主的强调[16]。

从世界范围来看,基层建制单元调整的原因、方式和效果等都饱受争议,各单元的重组过程也会遭受各种阻力和批评。我国学界的批判多是认为村庄合并忽视居民意愿、有损民主。伴随着城镇化、老龄化和农村空心化等一系列问题的加剧,“大村制”将是未来发展的必然趋势。如何合理地、审慎地推行合村并居工作,是当前背景下亟待探讨的重要问题。其中,保障合并过程中的居民参与及其意愿的有效表达,是减少矛盾冲突、实现村庄合并良好效果的关键之所在。日本经历过比中国幅度更大的“合村并居”,也曾出现与中国类似甚至是更为严重的“合并后遺症”。但经过近半个世纪的调适,日本市町村合并的方式、程序等日趋完善,可以充分保障居民的民主参与和利益表达权利,从而使市町村合并成为改善乡村治理结构、实现乡村振兴的重要推动力,其经验教训对我国具有重要的启示和借鉴意义。因此,本文将通过对日本三次市町村合并的考察,从比较的视角总结我国合村并居中存在的突出问题,并在借鉴日本经验的基础上,对如何解决上述问题进行深入探讨。

二、从行政强制到居民主导:

市町村合并中民主参与的变化

日本的基层建制单元自1888年市町村制实施以来,经历了三次大的调整,即明治、昭和、平成三次大合并。三次市町村合并的方式和手段各不相同,大体可以分为两类:一是强制合并,即国家通过制定法律等手段强制市町村进行合并;二是自主合并,即合并与否由各市町村自主判断和决定。从整体来看,日本的市町村合并经历了由强制到自主的变化过程。

(一)市町村合并方式的变迁

明治时期,日本政府以建立现代国家为目标,但传统自然村落作为履行教育、户籍管理、征税、土木等行政职能的单位规模过小④,难以有效推行政府的各项政策。1888-1889年之间,在行政主导下,日本政府通过制定法律、行政强制等手段,以300~500户为标准,在全国范围内强制推行大规模市町村合并。短短一年时间之内,市町村的数量缩减为原来的五分之一左右⑤。明治政府虽然高效地实现了基层建制单元的调整,但整个过程缺乏居民的参与,居民对政府决策的接受度低。合并虽然取得了一定的效果,但在行政强制之下,村落共同体传统的自治格局被打乱、村落自治能力被严重削弱,从而使治理成本增加。

20世纪50年代开始,日本又开始大力推行第二次市町村合并,即昭和大合并。1946年《宪法》以及1947年《地方自治法》等法律被相继修订和施行,官选知事变为公选知事,这象征着战后日本民主化、分权化地方行政体制的形成。在此背景下,国家需要建立与此相对应的市町村体制[17](p.327)。另外,为了新制中学校的设置和管理、自治体警察的运营、社会福祉、医疗保健和相关事务的开展,日本政府在1953年至1961年之间以人口规模8000人为目标,推行第二次大规模的市町村合并,即昭和大合并。到1961年为止,日本的市町村数量减少了三分之二。合并存在一定的强制成本,往往会引发地方及其居民反对、政府决策难以贯彻等问题。鉴于此,昭和大合并不断引入民主因素。1953-1956年之间实行的《町村合并促进法》《新市町村建设促进法》等系列法律使民主化程度不断提升,特别是各市町村的自主选择权有所增加,合并与否由各市町村自主判断和决定,这大大降低了强制成本。但昭和大合并尚未建立完善的民众参与机制,合并过程中居民参与度较低。

1999年日本开始施行地方分权一括法,机关委任事务制度被废止,市町村的自由度扩大,在此背景下,日本政府须建立自主、自立的市町村运营体制。因此,在广域行政、地方分权、少子高龄化和行政改革等多层因素的影响下⑥,为了强化基础自治体的财政基础、提高行政效率,日本政府再次推行大规模的市町村合并,即平成大合并。合并之后由专业职员承担村庄的行政管理工作,居民的服务体制进一步得以充实和强化。与此同时,国家通过行政资源的调配,提高了政府行政和财政的效率。与之前相比,本次合并建立了完善的居民参与机制,以保障居民能够参与合并的整个过程。例如,居民主导成立合并协议会,对合并事项展开协商;居民投票可以影响市町村议会的意思决定;合并过程通过各种渠道进行公开、公示,接受民众的监督和质疑[17](pp.328-329)。可以说,平成大合并是民众主导、广泛参与的一次基层建制单元改革。

(二)民主参与的扩大化

通过以上考察可以看出,除明治大合并之外,另外的两次合并都采用了自主合并的方式。特别是平成大合并通过确定参与范围、参与制度化和拓展参与渠道等方式,使民主参与不断扩大。20世纪40年代开始,日本政府通过系列立法确定了市町村合并中居民参与的内容、范围和规则等内容。例如,1947年《地方自治法》为了保障地方居民的政治参与、强化地方自治团体的自主性和自立性,设置了扩大地方议会的权限、首长公选、居民的直接请求和监查请求等条款[18](p.678)。之后,1953年《町村合并促进法》⑦第10条规定辖区内拥有选举权的居民可以针对市町村建设规划发表自己的意见,市町村界限的变更要由辖区内有选举权者投票决定。1956年《新市町村建设促进法》第27条规定市町村境界变化由居民投票决定。2004年修订的《市町村合并特例法》第4条规定了居民的合并请求权和请求设置合并协议会的权利。通过上述系列立法,市町村合并中居民的参与权可以得到充分保障。

除此之外,日本的全国市町村会⑧确立了市町村合并中民主参与的基本规则,并成为市町村自治体与政府沟通的重要媒介。各市町村综合考虑当地实际状况和对居民生活的影响等多重因素,由当地居民与政府部门经过充分的讨论之后再决定是否进行合并[18](p.682)。全国市町村会的中间斡旋,减少了政府自上而下的干涉,保障了市町村的合并自主权。另外,居民可以通过合并协议会和议会参与到合并的各个阶段。合并过程中严格且缜密的规则和程序,使民主参与制度化、规则化,为居民自下而上参与市町村合并的决策提供了有力的保障。参与式政府最简单的形式是公民投票,就是通过直接投票的方式来决定政策议题所要采用的方法[19](p.47)。因此,市町村合并中引入了居民投票制,市町村是否合并、与谁合并由辖区内的居民自主决定⑨。除居民投票之外,日本政府还通过引入网站公示、旁听等多种方式拓宽居民的参与渠道。例如,每次会议时居民可以申请旁听,并且会议的议程、内容和决议等内容都要在网站上进行公示,居民可以通过网站留言、电子邮件、信件和电话等多种方式提出自己的意见,合并协议会定期对居民提出的质疑进行解答和公示,这些都是检验代表性的重要方式[19](p.45)。如上所述,日本的市町村合并通过引入居民投票制和其他一系列的参与方式,大大拓展了居民的参与渠道,增强了代表性。

三、合并协议:居民意愿的

有效表达与实现

在市町村合并的过程中,日本政府通过确定参与范围、参与制度化和拓展参与渠道等方式,使民主参与扩大化,并且在意向表達、协议磋商和共识达成等环节使居民有机会充分表达自己的意见,从而维护自身利益。

(一)合并意向的表达

首先,居民有权选择与谁合并。根据《市町村合并特例法》第4条的规定,辖区内有选举权者总数的五十分之一可以联名向市町村长提出合并请求和合并对象。公民提供信息可以避免决策因建议不当而造成的失误,公民参与将会增强公民对于政府行为的理解,从而减少人们对政府机构的批评,改善官僚遭到围攻的困境[20](p.115)。明治大合并之后,与谁合并完全由市町村自主决定,昭和大合并之后居民的参与度增加,可以联名提出合并请求。民主参与的扩大化不仅可以减少合并的阻力、提高合并的效率,而且也保障了合并过程中居民的参与权。

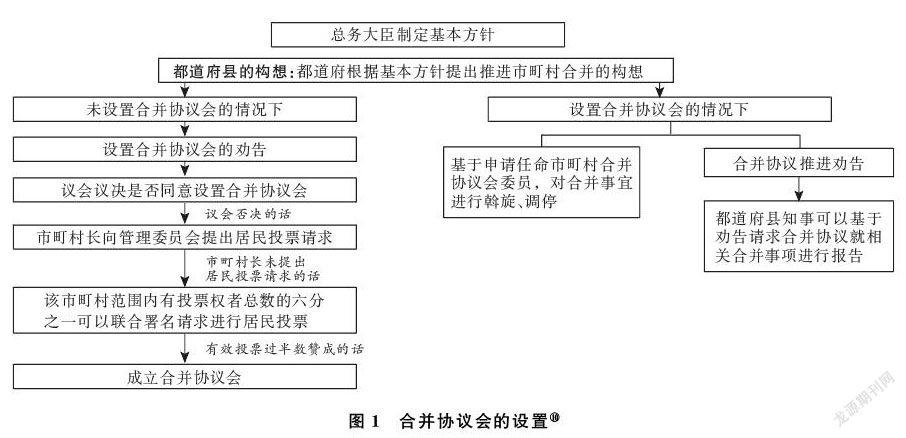

其次,居民有权决定如何合并。例如,居民可以请求设置合并协议会。根据《市町村合并特例法》等相关法律的规定,关系市町村范围内有投票权者总数的六分之一可以联合署名请求进行居民投票,决定是否成立合并协议会。如图1所示,通过合并协议会的设置,居民可以参与合并的各个环节。收到居民合并请求之后,市町村长必须对合并请求进行公示,之后还要递交议会进行审议,并报告都道府县的知事。合并对象的市町村须在收到通知后90日内予以答复是否愿意共同设置合并协议会,并要将结果公示。此外,是否设置合并协议会由该辖区内有选举权者投票表决,投票结果要进行公示。若有效投票过半数以上赞成的话,该协议被看作是议会的决议。想要进行合并的市町村须在各自的议会上进行议决,决议通过之后成立合并协议会。在此过程中,每次会议内容要进行公开、公示,以便民众了解事情的进展情况。

(二)合并协议的磋商

合并协议的磋商过程在保障民主的同时,也兼顾效率。因此,合并协议会作为意思决定机关,要有一定比例的居民代表参加。但过于广泛的撒网会使政策制定过程产生不必要的复杂化,因为普通居民往往不能准确理解相关政策的要义,他们可能会对专业领域或者科学界认定的政策质量标准提出质疑,阻滞改革创新。鉴于此,为了不影响合并协议的效率,居民代表的规模和人数应控制在一定的比例范围内,而且参与决策的人应是能够提供重要信息或能够辅助决策执行的人[20](p.47)。综合考虑上述因素,在协议会中请求设置协议会的代表者的数量只有1~2名。除此之外,议员和学识经验者的数量占一半以上。协议会的会长从关系市町村议会的议员、议长、其他职员或者有学识经验者中选任,委员由关系市町村的议会议员、议长和其他职员来担任。合并协议会这样的人员结构既避免了因广泛撒网而造成的合并程序不必要的复杂化,又保证了公众的民主参与,更有利于形成科学的合并协议。

合并协议会主要就新市町村的名称、役所的位置以及事务事业的调整等与合并相关的事项进行协商,并制定新市町村的建设计划和建设方案。其审议过程要遵循以下三项原则。一是参与协商的人员规模适当,保证每个人都能参与进去且决策商讨不会无休止地拖延下去[19](p.79)。合并协议会规模约20人左右,这有利于成员充分发表自己的意见,也能避免因人员过多影响磋商的效率。二是重大事项需要居民投票决定。重大事项一般要进行大型民意调查,根据调查结果形成决议,若民意调查显示不支持合并或者不同意合并中某些事项则要中止合并或者重新协商。三是磋商的过程和结果接受民众监督。居民可以申请旁听,并且会议的议程、内容和决议要在网站公示,居民可以通过网站留言、电子邮件、信件和电话等多种方式提出自己的意见,合并协议会必须定期予以回应。

如上所述,日本的市町村合并通过适当规模的协商团体、重大事项的民意表达机制和多渠道的公众监督,使居民可以通过多种方式参与合并协议的磋商过程,同时也能协调民主与效率之间的关系。

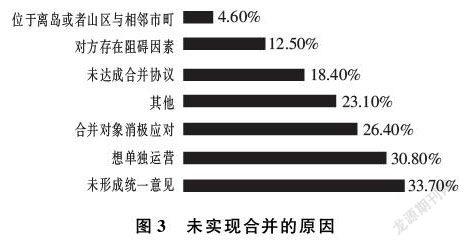

(三)合并共识的达成

合并协议会要花费大量时间和精力促使市町村内居民达成合意,若无法形成统一意见则会终止或中止合并。首先,合并过程中每个事项都要形成统一意见才能实现合并,若無法形成合意则终止或中止合并。合并协议会要对重要事项的协议决定、新市基本计划的制定、合并协定项目的协议、四个基本项目(合并的方式、合并的日期、新市的名称、事务所的位置)等二十多项内容进行审议,每一项都要形成合意,最终才能实现合并。如图3所示,根据总务省的统计数据可知,在协商过程中未形成统一意见是未实现合并的最主要原因。其次,协议结果须在网站上公示,接受民众的意见和建议。合并协议会在限制协商团体规模的同时,为防止更广泛公共利益的缺失,需要接受公民广泛的监督和质疑。公民或公民团体的参与为决策带来了更多有效信息,提高了决策质量。最后,协议会的决议以及制定的规划,要分别在关系市町村的议会进行议决,然后由都道府县报总务大臣才能产生效力。

四、借鉴与启示

随着城镇化、老龄化和农村空心化等一系列问题的加剧,“大村制”将是未来发展的必然趋势。如何审慎推行合村并居工作,是当前背景下亟待探讨的重要问题。对此,日本市町村合并的经验对我国具有重要的启示和借鉴意义。

(一)中国的合并困境

当前广泛推行的合村并居是乡村社会结构、组织形式以及居民生活方式等方面发生的一次深刻变革,是城镇化快速发展的体现,但操作过程中的“一刀切”、未重视农民意愿、形式主义和行政化浓厚[21]等原因,使其在实际推行中遇到了诸多问题。与日本的市町村合并相比,我国的合村并居主要存在以下三方面突出问题。

第一,缺乏法律规范。我国《村民委员会组织法》以及《行政区划管理条例》未对行政村合并的具体程序规则作出明确规定,仅规定合并方案由村民会议或者村民代表会议讨论决定。各省市的实施方案和指导意见多是笼统地规定了制定方案、宣传引导、清产核资、撤销合并和检查验收等几个简单步骤。从各地实践来看,合并的过程较短,整个过程一般不到半年时间,甚至很多地方具体的实施阶段仅一个月左右。在这样过短、过急、过粗糙的过程中,居民很难有机会表达自己的意见。

第二,合村并居意愿非自发形成,而多是被动形成。政府根据上级的政策文件以及当地的实际情况制定合并规划,之后再自上而下地进行强度较大的动员和说服,甚至是强制。当地政府利用广播、互联网、微信、短信、标语、传单等多种方式,宣传引导村民认识撤村并村的紧迫性和重要性,动员其积极参与、支持此项工作。另外,可以说合并过程中居民意志的表达是一种“被代表式参与”。《村民委员会组织法》规定,由村民会议形成合并的意思决定。但在实践中,很难在一个行政村范围内召开村民会议。因此,大部分村民难以参与到合并决议中,取而代之的是村民代表会议。

第三,居民参与的动力明显不足。在中国农村,集体所有土地多是以村民小组为单位进行调整,医疗、卫生、教育等是由国家来提供,与行政村的关系不大。加之,合并过程过急、过短,居民不能充分理性地分析合并的利弊,因此多数居民认为村庄合并与自身利益关系不大,这导致了村民的参与动力不足。

(二)日本的启示与借鉴

通过以上对日本市町村合并的考察和比较可以看出,我国合村并居中的居民参与是行政主导下的弱参与。对于解决我国合村并居中的突出问题,日本市町村合并中不断使民主参与扩大化的经验具有重要借鉴意义。

一是强化立法保障。立法是居民民主参与的重要保障,应通过立法明确合村并居过程中居民的参与权以及参与的程序、规则等内容。日本在推行市町村合并过程中通过立法确定了市町村合并的基本方案、推进方式和期限等内容,并确立了居民投票权、居民的合并请求权和请求设置合并协议会的权利。而与此相比,我国虽在大力推行合村并居的工作,但除《村民委员会组织法》中几条概括性的规定外,现行法律对居民参与权、参与程序等尚无具体的、可操作性的规定,相关立法亟须完善和保障。

二是拓宽参与渠道。扩大居民的参与权,使其有机会且有途径表达自己的意见,维护自身利益。被动性的参与也能影响政府的决策,但与公民积极性的参与(如与他人合作解决问题)相比,其影响政府决策的效能较低[22]。只有尊重农民意愿,给予农民足够的选择时间和空间,才真正有利于农民的发展。因此,要不断拓展合村并居过程中居民的参与机会,保证政府的行动镶嵌于社会之中,而不是将政府意志强加给社会和公民,这样才能更好地发挥和强化社会的作用。居民参与合并决策的整个过程,可以大大提高居民对合并决议的接受度,从而有利于合并决议的执行,降低合并成本,更有利于保护辖区内居民的权益。除此之外,在扩大参与的同时还应兼顾民主与效率的关系。自下而上的自主合并应是主要的合并方式。自上而下的强制合并效率较高,但存在一定的强制成本,且容易使民主受损。因此,合并的意愿应由居民自发产生,而不是政府强制形成。自下而上的自主合并有利于保障民主且可以降低合并成本,但合并效率往往不高,如何提高效率又成为亟待解决的重要问题。借鉴日本市町村合并的经验,在意向表达、协议磋商和共识达成等环节,设定限定条件和程序,可以提高效率。通过对合并协商的人员构成、规模的控制,以及对协商程序的规范等可以调整效率与民主间的关系,为基层建制单元实现良好治理效果奠定基础。

三是接受监督和质疑。鉴于当前中国农村的实际状况,召开村民大会面临人员不齐、无会议场地等现实困难,村民代表会议成为主要决策机构和决策形式。代表会议虽然可以提高效率,但容易导致更广泛的公共利益的缺失。因此,在限制协商团体规模的同时,为防止更广泛公共利益的缺失,合村并居过程中应该建立多渠道的监督体系,并要保持各渠道的畅通,以接受公民广泛的监督和质疑。这样可以为合并的决策带来更多有效信息,提高决策质量,从而有助于合理、审慎地推行基层建制单元调整工作。

注释:

①合村并居,又被称为“撤村并居”“迁村并点”“村庄合并”,是指为了改革落后的农村结构和管理体制、集约农村土地、改善农民的生产生活环境,而将邻近的自然村进行合并的综合改革措施。

②1985年至2018年间,我国行政村总数从941万个减少到542万个,乡镇总数从721万个减少到315万个。参见https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

③如最近被廣为关注的山东省的合村并居工作。2014年9月所颁布的《山东省农村新型社区和新农村发展规划(2014—2030)》,对全省农村新型社区建设的目标、发展规划与路径、主要任务和措施,作了更加具体明确的界定。其中该规划将农村新型社区界定为“在规划引导下农村居民点集中建设,形成具有一定规模和产业支撑、基础设施和公共设施完善、管理民主科学的农村新型聚落形态”。所建设的新型社区主要分为城镇聚合型和村庄聚合型两大类。目标是到2030年,山东省将建设7000个农村新型社区,其中城镇聚合型3000个、村庄聚集型4000个;建设中心村5000个,保留基层村25000个。这意味着在近15年时间内,将有一半的行政村被合并。参见《山东省农村新型社区和新农村发展规划(2014—2030)》(公示稿),http://www.Dzwww.com/2014wzsd/zc/ggtz/201409/t20140904_10966666.htm,20140904。

④根据1886年底的统计,日本全国近七成以上的町村户数不足100户,日本全国町村数约为71573个,户数在百户以下的有48420个,其中只有名称而无人居住的村有801个。

⑤参见日本総務省:広域行政?市町村合併,http://www.soumu.go.jp/kouiki/kouiki.html。

⑥根据日本农林水产省近年的报告,日本农业就业人数不断减少。由于高龄化、城市化等原因,继续留在农村生活的农民不断减少,农村共同体走向了解体。参见http://www.maff.go.jp/kanto/nouson/sekkei/no_nippon/03.html。

⑦1956年9月30日《町村合并促进法》失效。

⑧日本全国市町村会是连接政府与地方自治团体的中介,其雏形是1920年成立的全国町村长会议,1947年8月正式改名为全国町村会。全国市町村会的主要工作一是为了实现地方自治的振兴和发展,参加各种调查和研究;二是向政府、国会表达意愿,参加地方行政相关的各种政府审议会。在平成大合并之初的2000年至2003年之间,全国市町村会对于市町村合并方案的讨论多是采用紧急决议、特别决议等方式,以应对合并中出现的问题。与此同时,2001年召开町村自治确立全国大会,提出市町村的合并要由关系市町村自主判断,国家和都道府县都不能强制或者干涉等原则。

⑨日本现行法规定的居民投票制度共有四项:一是宪法第95条规定的地方自治特别法的制定;二是地方自治法规定的议会的解散、议长议员的辞退;三是核污染、产业废弃物处理场;四是市町村合并等重要事项以及《市町村合并特例法》规定的合并协议会的设立等事项。对于居民投票制度学界存在不同的意见,有的学者认为地方自治采用的是二元代表制也就是间接民主制,不赞成导入居民投票制度,或者即使投票也只是起到咨询作用而不是决定作用。与此相对,也有学者认为居民投票等直接民主的形式与间接民主并不是对立的,而是相互补充。1948年修订的《地方自治法》、1953年的《町村合并促进法》、1956年的《新市町村建设促进法》这三部昭和时期的重要法律都规定了市町村合并的居民投票制度。在此之后,平成时期的“合并三法”也规定了居民投票制度。

⑩根据日本总务省公布资料整理,参见http://www.soumu.go.jp/kouiki/kouiki.html。

从总务省的统计数据来看,在平成大合并的最初的三年内,各个市町村还处于观望状态,设置合并协议会的数量较少。2002年至2004年间合并协议会设置的数量最多,实现合并的件数也最多。但2005年开始合并协议会的数量开始减少,合并件数也大幅减少。由此可见,合并协议会的设置很大程度上提高了合并的效率。

参考日本总务省资料http://www.soumu.go.jp/kouiki/kouiki.html;参考都道府县市町村网站https://uub.jp/upd/ugplst.html。

例如,馆林市·板仓町合并协议会共24名成员,其中有议员6名、学识经验者7名、请求设置协议会的代表者1名;前橋市·富士見村合并协议会共22名成员,其中有议员6名、学识经验者11名。

例如,東彼杵郡、与那国町、大河原町、亘理町等地方团体因为多数居民不赞成合并或者不同意合并中的某些事项,而导致合并终止。

图3是根据日本总务省对1999年4月1日-2007年8月6日间,未实现合并的1252个团体所做的调查结果整理而成。

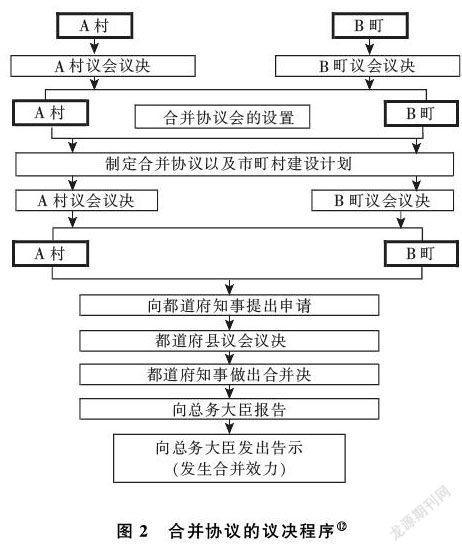

通过决议之后,关系市町村长向都道府县知事提出合并申请。都道府县的知事收到申请之后,提交都道府县议会议决,做出合并的决定,并向总务大臣呈报。总务大臣发出合并告示,合并发生效力。

《村民委员会组织法》第3条规定,村民委员会的设立、撤销、范围调整,由乡、民族乡、镇的人民政府提出,经村民会议讨论同意,报县级人民政府批准。第22条规定,召开村民会议,应当有本村十八周岁以上村民的过半数,或者本村三分之二以上的户的代表参加,村民会议所作决定应当经到会人员的过半数通过。第25条规定,人数较多或者居住分散的村,可以设立村民代表会议,讨论决定村民会议授权的事项。

例如,从官方公布的相关文件看,湖南省桂阳县2015年10月-2016年3月,完成144个行政村的合并,涉及人口达50万人左右。陕西省的行政村撤并从2018年1月开始,至2018年3月结束。浙江省黄岩区行政村撤并从2018年7月开始,到2018年9月基本结束。浙江丽水市的时间略长,2018年9月开始,到2019年6月底完成。山西省临汾市的行政村撤并从2017年7月初开始,至12月底结束。忻州市的撤并行政村试点工作在2017年11月份开始,当年年底结束,其中组织实施阶段仅1个月。柳林县自2018年6月中旬开始,2018年9月底结束。

《忻州市人民政府办公厅关于忻州市撤并行政村试点的实施意见(忻政办发〔2017〕223号)》《关于印发<东莞市村(社区)规模调整工作指导意见>的通知(东府办〔2013〕71号)》《中共丽水市委丽水市人民政府关于开展行政村规模调整优化工作的指导意见》《关于下发<临汾市行政村撤并试点工作的实施方案>的通知(临市民发〔2017〕81号)》《柳林县人民政府关于柳林县实施撤并行政村工作的指导意见》等政府公告、文件,规定了动员民众支持合村并组的策略和方式。

从笔者在安徽许岭镇、山东相公庄、云南大具乡、江苏胥河镇等地的调研情况来看,很多村民甚至不知道本村何时合并、新村名以及合并之后的范围等基本事项。

参考文献:

[1][丹麦]埃里克·阿尔贝克,等.北欧地方政府:战后发展趋势与改革[M].常志霄,张志强.北京:北京大学出版社,2005.

[2][德]赫尔穆特·沃尔曼.德国地方政府[M].陈伟,段德敏.北京:北京大学出版社,2005.

[3][德]赫尔穆特·沃尔曼,等.比較英德公共部门改革[M].王峰,等.北京:北京大学出版社,2004.

[4][加]理查德·廷德尔,等.加拿大地方政府(第六版)[M].于秀明,等.北京:北京大学出版社,2005.

[5]聂玉霞,宋明爽.国内外关于“村庄合并”研究述评[J].山东农业大学学报(社会科学版),2015,(1).

[6][日]金井利之,等.日本地方自治[M].张青松.北京:社会科学文献出版社,2010.

[7]邓大才.“合并浪潮”:农村基本建制单元重组与民主争议——以发达国家农村基层建制单元为考察对象[J].山东社会科学,2019,(1).

[8]秦庆武.村庄兼并:现代化中的农村社会变迁——山东村庄兼并现象考察[J].战略与管理,1996,(5).

[9]刘卫东.联合兼并:创建农村区域经济发展新体制——山东荣成市宁津镇调查[J].中国农村经济,1997,(19).

[10]项继权.农村社区建设:社会融合与治理转型[J].社会主义研究,2008,(2).

[11]吴春梅,石绍成.民主与效率:冲突抑或协调——基于湘西乾村村庄治理实践的实证分析[J].中国农村观察,2011,(3).

[12]焦必方,孙彬彬.日本的市町村合并及其对现代化农村建设的影响[J].现代日本经济,2008,(5).

[13]王久高.撤乡并镇合村对村级党组织建设的影响及对策[J].北京行政学院学报,2009,(2).

[14]罗义云.“合村并组”应慎行[J].调研世界,2006,(7).

[15]阎向阳,李伟.村组合并后的村庄治理——苏北Y村个案研究[J].理论月刊,2005,(11).

[16]邓大才.均衡行政与自治:中国农村基层治理单位选择逻辑[J].中共中央党校学报,2019,(1).

[17]横道清孝.市町村合併と地方行政体制の将来.自治論文集:地方自治法施行七十周年記念[M].東京:総務省,2018.

[18]荒木泰臣.町村を取り巻く課題と展望.自治論文集:地方自治法施行七十周年記念[M].東京:総務省,2018.

[19][美]B·盖伊·彼得斯.政府未来的治理模式(第2版)[M].吴爱明,夏宏图.北京:中国人民大学出版社,2013.

[20][美]约翰·克莱顿·托马斯.公共决策中的公民参与[M].孙柏瑛,等.北京:中国人民大学出版社,2010.

[21]姜玉欣.合村并居的运行逻辑及风险应对——基于斯科特“国家的视角”下的研究[J].东岳论丛,2014,(9).

[22]徐煒.试论当前中国农民的政治参与[J].江西社会科学,2001,(7).

[责任编辑:贾双跃]

Abstract: The unit adjustment of grassroots organizational system is a profound change in rural social structure, organizational form and resident’s life style, etc. However, due to the lack of attention to the farmers’ willing and the leading of administration in practice, it has encountered many problems in the process of implementation. Compared with the merger of municipality of Japan, some problems exist in the process of village combination in China, such as lack of legal norms, passive participation, representative participation and lack of motivation, etc. The merger process of towns and villages in Japan has undergone a process from coercion to autonomy, and the residents’ democratic participation has been expanding. Based on this, we should enhance the relevant legislation and clarify the residents’ right of participation, the procedure and rules of participation, so as to provide legal guarantee for residents’ democratic participation. We should respect the wishes of the residents, carry out “bottomup” selfintegration in a reasonable and prudent way, and expand the residents’ right of participation so that they have the opportunity and means to express their views in decisionmaking and supervision.

Key words: municipality of Japan merger, village merger, democratic participation, interest expression