湘教版与人教A版高中数学选择性必修教科书数学建模内容比较研究

2022-02-11吴文斌吕世虎

吴文斌,吕世虎

(西北师范大学教育学院,甘肃兰州 730070)

新颁布的《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《2017标准》)提出,数学建模过程主要包括在实际情境中从数学的视角发现问题、提出问题,分析问题、建立模型,确定参数、计算求解,检验结果、改进模型。数学建模活动是发展学生“四能”和培育学生“三会”的重要途径。李大潜院士认为,数学建模不仅是数学走向应用的必经之路,而且是启迪数学心灵的必胜之途,对培育应用型创新型人才有重要促进作用。[1]

依据《2017标准》》编写的高中数学新教科书已经投入使用,对新教科书中数学建模内容编排方式的研究日渐增多,如张维忠等对人教A版必修教科书数学建模内容进行了分析。[2]李保臻等对人教A版、北师大版和湘教版三版必修教科书中数学建模问题情境进行了比较分析。[3]已有研究主要聚焦不同版本教科书数学建模内容设置、编排特色的比较,比较文本以必修系列数学教科书为主。本文采用内容分析法和比较法对选择性必修系列教科书数学建模内容进行分析,以期为一线教师解读数学建模内容、整合数学建模资源、开展数学建模教学提供参考。

一、研究对象与分析框架

选取2019年人民教育出版社出版的普通高中数学选择性必修教科书(简称人教A版)和湖南教育出版社出版的普通高中数学选择性必修教科书(简称湘教版)为研究文本,以两版教科书中数学建模内容为研究对象。

内容呈现与分布体现数学建模内容的编写特色,情境—问题是开展数学建模活动的前提,经历完整的建模过程是数学建模活动的内在要求,信息技术为数学建模活动提供了技术支持。故本研究的分析框架为:内容分布与呈现、情境—问题、建模过程、信息技术使用。

二、研究结果与分析

(一)内容分布与呈现

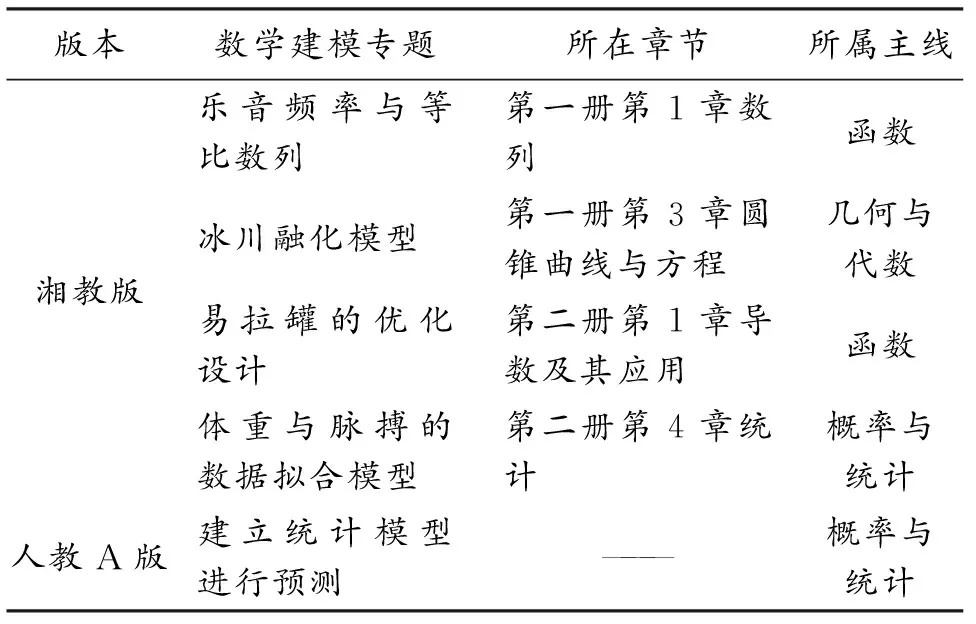

对两版教科书中以显性形式呈现的数学建模内容(即目录中带有“数学建模”文字表述的内容)进行分析,发现数学建模内容湘教版设置在第一册和第二册,人教A版设置在第三册,两版教科书数学建模内容分布如表1所示。

表1 两版教科书数学建模内容分布表

由表1可知,在内容分布方面,两版教科书数学建模内容都是以专题形式设置的。其中,湘教版设有4个数学建模专题,分布在两册中,作为章组成部分安排在章末,4个专题涉及三大主线,如“函数”主线部分设置了“乐音频率与等比数列”(简称专题一)和“易拉罐的优化设计”(简称专题三)两个专题,“几何与代数”主线部分设置了“冰川融化模型”专题(简称专题二),“概率与统计”主线部分设置了“体重与脉搏的数据拟合模型”专题(简称专题四)。人教A版设有1个数学建模专题“建立统计模型进行预测”(简称统计模型专题),以独立于章的形式呈现在第三册最后,该专题只涉及“概率与统计”主线。

在内容呈现方面,湘教版数学建模专题以问题为线索,整体上按照“问题背景→问题解析→问题研究”三个环节顺次呈现内容。三个环节功能不同,“问题背景”中背景与问题同时呈现,以突出问题的现实背景;“问题解析”包括问题假设与简化、模型建立与求解和对模型的进一步讨论三个子环节,以展现数学建模的一般流程;“问题研究”旨在提出更深层次的研究问题,为学生开展数学建模活动提供备选选题。4个数学建模专题在个别呈现环节的处理上有详略之别:其一,“问题研究”在教科书中并不是必备环节,如专题一、三具备以上三个环节,而专题二和专题四只有前两个环节;其二,专题一在“问题解析”环节增加了“实验与观察”和“模型的检验—计算机模拟”过程,这两个过程可切实增强数学建模的实践活动性。人教A版统计模型专题由“案例”和“建模实践”两部分组成。“案例”部分按照“背景→问题背景分析→建立统计模型→模型的应用”的环节呈现内容,其中背景与问题独立呈现,即先介绍背景,再通过问题背景分析简化研究问题进而提出数学问题,这种处理有利于发展学生从现实背景中抽象出数学问题的能力。这四个环节展示了建立统计模型进行预测的一般流程。“建模实践”部分则按照“数学建模活动的选题→数学建模活动的要求→数学建模活动研究报告的参考形式”三个环节组织内容,这三个环节为学生独立开展数学建模活动提供了选题做题过程的指引,并有明确的活动要求和研究报告参考形式。“案例”和“建模实践”共用一个现实背景,“案例”提供了统计建模示范,“建模实践”是“案例”的拓广应用。

由以上梳理可知,两版教科书的数学建模专题,在内容分布与呈现上各有特点:湘教版设有4个数学建模专题,专题与三大主线相融合,以章组成部分呈现,内容呈现突出数学建模过程的一般性和案例的示范性;人教A版设有1个数学建模专题,专题与统计活动相关,以独立于章的形式呈现,内容呈现突出统计建模案例的示范性和对建模实践的指引性。

(二)情境—问题

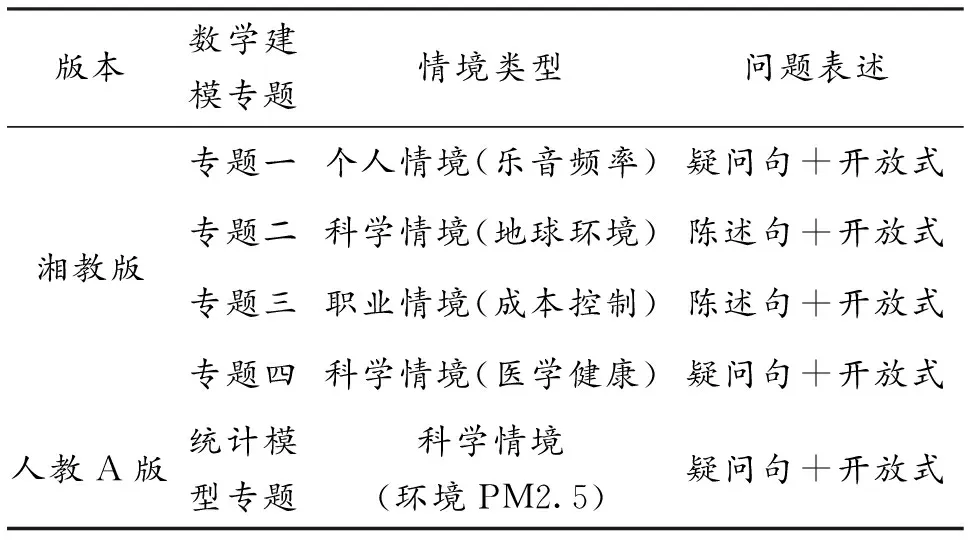

由于现实问题离不开现实情境,现实问题的不同表述形式又影响数学建模活动的开放程度,故情境—问题是数学建模活动的首要特征,情境—问题包括情境类型和问题表述。[4]两版教科书数学建模情境—问题表述形式如表2所示。

表2 两版教科书数学建模专题情境—问题表述统计表

由表2可知,湘教版4个数学建模专题选用的情境类型包括个人情境、科学情境和职业情境三类,其中个人情境是从音乐视角研究乐器的乐音频率,职业情境是从成本控制的角度研究设计易拉罐的形状和尺寸,科学情境包括从全球气候变化的视角研究揭示冰川融化的机制和从人体健康的视角研究建立体重与脉搏的关系。人教A版统计模型专题选用科学情境,从大气污染防治视角研究PM2.5的影响因素。

关于问题表述,首先,湘教版4个数学建模专题的研究问题采用疑问句和陈述句表述的各占一半,如专题四的研究问题为疑问句,“是否可以定量地近似描述出血流量、脉搏率与体重之间的关系呢?”,专题二的研究问题为陈述句,“揭示冰川融化的机制,以及对全球气候与环境变化的影响”。人教A版统计模型专题的研究问题采用疑问句表述,其问题为“PM2.5是否受到汽车流量、气候状况等因素的影响?”;其次,两版教科书数学建模问题类型均为开放式,即根据对复杂现实背景进行简化方式的不同,其模型建立与求解方法是多样的,所得结论是多元的。

以上分析表明,两版教科书数学建模问题类型均为开放式。湘教版数学建模专题情境类型丰富,注重与学生日常生活、职业活动与科学研究的联系,且建模问题表述形式多样。人教A版只有一个建模专题,选择与数学联系密切的科学问题情境。

(三)建模过程

过程性是数学建模活动的核心要义,完整的数学建模过程包括五步:“实际情境—提出问题与分析问题—模型建立与求解—模型检验—模型修正”。本研究将这五步作为建模过程要素分析的步骤。第一步从情境的现实性进行分析;第二步从提出问题的方式和是否有详细分析过程进行分析;第三步从数学模型是否已知进行分析;第四步从是否有模型检验过程进行分析;第五步从是否有模型修正过程进行分析。两版教科书数学建模专题过程要素分析见表3所示。

表3 两版教科书数学建模专题过程要素分析表

由表3可知,两版教科书数学建模背景均为现实情境,这与《2017标准》要求相一致。但从现实情境到提出问题,湘教版专题二采用逐步发现问题的方式,其余三个专题均采用直接给出问题的方式,人教A版统计模型专题采用发现问题的方式。由于选择性必修部分的数学建模专题背景相对比较复杂,需要经历由现实情境抽象到数学问题的过程和问题简化过程,故两版教科书都有详细的问题分析过程,且数学模型是未知的,都需要通过详细的分析来选择出合适的数学模型来解决问题。此外,两版教科书中除湘教版专题二外都有模型检验过程。模型修正是对学生批判性思维的检验,但两版教科书5个数学建模专题只有湘教版专题三体现了模型修正过程。这是因为现实情境的数学模型往往比较复杂,无论是模型检验还是模型修正都需要借助信息技术工具作庞大的计算工作,受技术条件和师生能力的限制,模型修正过程在高中数学建模过程中经常被忽略。

由以上分析可知,两版教科书都选择了比较复杂、比较综合的现实情境;都注重通过详细的问题分析过程让学生经历选择知识和方法建立数学模型的过程;且关注了模型检验过程;但对模型修正过程体现不够。

(四)信息技术使用

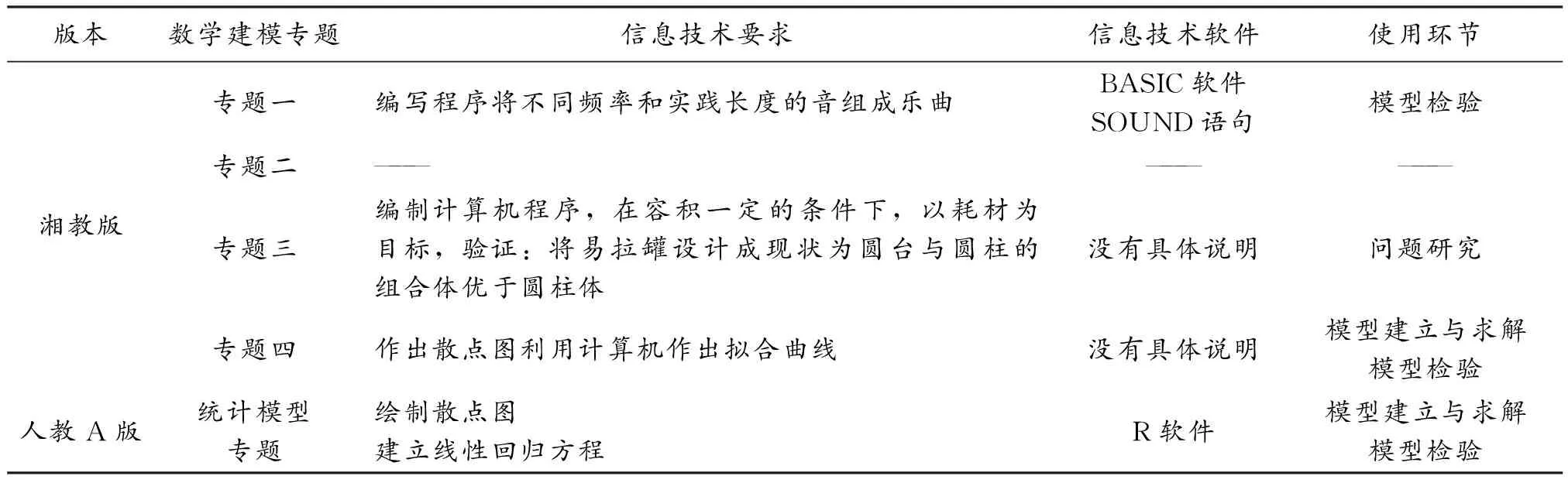

信息技术不仅可以实现大多数复杂数学模型的求解,完成模型检验和模型修正,还可以实现模型建立、模型求解、模型检验与模型修正的可视化。因此,数学建模活动为学生使用信息技术解决现实问题提供了难得的契机。从信息技术要求、信息技术软件和使用环节三个方面对两版教科书5个数学建模专题信息技术使用情况进行分析,见表4。

表4 两版教科书数学建模专题信息技术使用情况

由表4可知,除湘教版专题二没有信息技术使用要求外,两版教科书其余四个专题在建模过程的不同环节使用了信息技术,如湘教版专题一在模型检验环节,要求利用BASIC软件中的SOUND语句编写程序,将不同频率和时间长度的音组成乐曲并用计算机播放出来。再如人教A版统计模型专题在模型建立与求解、模型检验环节利用R软件绘制散点图、建立回归方程并画了回归直线。此外,湘教版专题三和专题四虽有信息技术使用要求,并没有明确要求使用那种信息技术软件来操作,由于很多软件均可实现同一功能,如R、Excel、Origin、GeoGebra等软件都可以绘制散点图,这种处理体现了软件选择的开放性,为师生选择信息技术软件提供了多种可能。人教A版统计模型专题明确要求使用R软件,且有比较详细的数据输入、输出和分析过程,这种处理突出了软件操作的示范性,为师生信息技术软件使用提供了比较详细的操作过程。

由以上分析可知,两版教科书数学建模都重视信息技术使用,信息技术作为辅助手段主要用于数据计算、作图和数据拟合,信息技术主要用于模型建立与求解和模型检验环节。相比较而言,湘教版注重信息技术软件选择的开放性,人教A版则注重信息技术软件操作的示范性。

三、结论与建议

(一)结论

通过对两版教科书数学建模内容分布与呈现、情境—问题、建模过程、信息技术使用四个维度的比较分析,得出结论:两版教科书都以专题形式呈现数学建模内容,问题背景比较复杂,问题类型均为开放式。建模过程注重问题分析和模型建立过程、关注了模型检验过程,对模型修正过程体现不够。信息技术主要应用在模型建立与求解和模型检验环节。

湘教版4个数学建模专题与三大主线相融合,以章组成部分的形式呈现,突出数学建模过程的一般性和案例的示范性,问题情境较为丰富,问题表述形式多样,信息技术软件选择具有开放性。人教A版1个数学建模专题与统计活动相关,以独立于章的形式呈现,突出统计建模案例的示范性和选题的实践性,问题情境与科学问题相联系,信息技术软件操作具有示范性。

(二)建议

一是用好教科书中数学建模专题,发挥示范引领作用。教科书中的建模专题可为学生提供丰富的实践活动机会,教师可根据实际情况选择其中的专题进行示范性教学,将教学重心落在数学建模过程的四个关键环节上,即让学生经历将现实问题抽象成数学问题的过程,运用数学建模的一般方法和相关知识,创造性地建立数学模型,体会信息技术在模型求解、模型检验与模型修正过程中的强大作用。其余专题则可作为建模选题供学生课后自学完成,当然,也可以师生协商后共同提出有别于教科书专题的新选题。

二是组织好课题研究活动,发挥师生能动性。数学建模活动本质上是一类综合实践活动,一个完整的数学建模活动其工作量是很大的,需要团队合作才能完成,故教师要善于组织学生开展形式多样的课题研究,让学生经历选题、开题、做题、结题四个环节,每个环节都渗透着对学生数学核心素养和合作与交流素养的培养,其教育价值重大。师生是数学建模实践活动的主体,但很多教师从主观上觉得数学建模教学很难,这在一定程度上影响了开展建模教学的积极性,[5]因此,数学建模教学中,教师要不怕浪费时间,相信学生、依靠学生,充分调动学生主观能动性,在课题研究中以数学建模素养培育为主联动其它数学核心素养发展。