乡村小规模学校:现实样态与发展建议*

——基于H省8000余所乡村小规模学校的调查分析

2022-02-11刘丽群

刘丽群 刘 昕 刘 轩

“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”,是党的十九大向全国人民做出的庄严承诺。在中国农村,有高达10.7万所[1]乡村小规模学校,它们作为整个教育系统的“神经末梢”,满足的是处于社会分层“后20%”弱势群体的教育需求。这类学校是否留存,能否振兴,事关数千万农村儿童少年,事关社会公平正义和全面建成小康社会大局,事关“两个一百年”奋斗目标的实现,需要国家高度的、政策层面的精准施策和精准发力。为更全面、客观地呈现乡村小规模学校的生存际遇与发展样态,更系统、深刻地剖析乡村小规模学校发展所面临的现实瓶颈与政策障碍,我们对H省8000余所乡村小规模学校进行了情况统计与数据分析,以期为全国范围内整体性推进乡村小规模学校建设提供参考与借鉴,为真正达成“每个孩子都能享有公平而有质量的教育”这一战略目标提供方向与思路。

一、研究设计

(一)样本选择

统计显示,2019年,H全省14个市(州)的乡村小学和教学点共计11,221所。一般而言,学生规模少于100人的学校即为乡村小规模学校。依此标准,11,221所乡村小学中,全省共有乡村小规模学校8186所,其中包括村小1040所,教学点7146所。通过对这些小规模学校空间分布、学校数、教师数、学生数等相关数据的分析,可以整体性呈现和勾勒H省乡村小规模学校发展的现实样态与发展图景,为更好地认识、把握和推动乡村小规模学校发展提供参考与思路。

(二)研究方法

本研究主要采用了以下方法:一是对全省乡村小规模学校的宏观数据统计分析。为更全面地呈现一省范围内乡村小规模学校发展的整体样态,本研究把全省范围内学生规模数低于100人的所有乡村小规模学校纳入数据统计范畴,重点关注这些学校的区域分布、学校规模、教师配备、生师比等。二是对不同年份乡村小规模学校发展变化的比较分析。通过对H省全省范围内2016年与2019年乡村小规模学校在学校数、学生数、教师数等方面的比较分析,纵向呈现出省域乡村小规模学校的发展变化与演变轨迹。尤其关注在城镇化背景下,农村儿童是更多“迁徙”到了城市学校,还是留在了乡村;也特别关注国家取消“撤点并校”政策后,在乡村振兴战略背景下,小规模学校是在继续消失还是趋于不断振兴。三是对一些小规模学校的校长、教师等进行实地调研与深度访谈,更深层次地了解乡村小规模学校的现实困境与日常运转。

二、调查结果

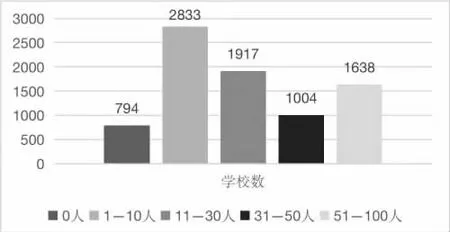

(一)从学校规模来看,小规模村小平均规模为63人,教学点平均规模为20人,不足10人的教学点最为典型和普遍,无人教学点开始大量涌现

根据2019年的相关数据统计,H省所有村小及教学点总计11,221所,其中小规模的村小及教学点8186所,占其总数的72.95%。H省普通小学在校生总数为5,287,730人[2],平均每所普通小学学生数为730人。而小规模村小在校生65,882人,平均每个学校63名学生,其平均学生数仅为普通小学平均学生数的8.63%;小规模教学点在校生145,804人,平均每个学校20名学生,其平均学生数仅为普通小学平均学生数的2.74%。整体来看,不足10人的教学点最为普遍,共计3627个,占小规模学校总数的44.31%。尤为值得关注的是,3627所不足10人的小规模学校中,有794个无人教学点。而2016年,无人教学点只有23个。通过进一步的比对发现,2016年23个无人教学点中,22个学校有1名教师,1个学校2名教师。2019年的794所学校中只有9个学校还有教师(7个学校1名教师,2个学校8名教师),其余学校教师数和学生数均为0。

图1 乡村小规模学校规模情况统计

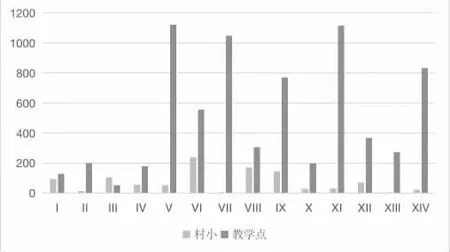

(二)从学校数来看,小规模村小数持续减少,小规模教学点数有所增加

根据调查数据显示,H省乡村小学学生数量少且生源不稳定并在持续减少,其乡村学校的数量呈持续下降趋势。如图2显示,与2016年相比,2019年H省乡村小学从4732所下降到3585所,共减少1147所;乡村教学点数量从7286个增加到7634个,增加了348个。2019年H省小规模村小从1454所下降到1018所,共减少436所;这期间,小规模教学点数量从6715个增加到7135个,增加了420个。乡村小规模学校数整体数量无太大变化。而就学校在各市州的分布来看,教学点比较多地集中于Ⅴ市、Ⅺ市等5个市州(见图3)。

图2 2016年与2019年H省村小、教学点数量变化情况

图3 2019年H省乡村小规模学校市州分布情况

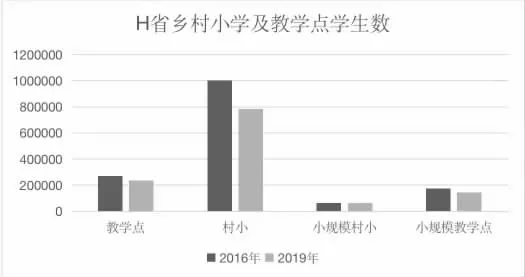

(三)从学生数来看,教学点学生数大幅减少,小规模村小学生数有所增加,整体学生人数减少

数据显示,2016年H省乡村小学的学生总数为1,272,210人,而2019年学生总数为1,017,109人,减少了255,101人。其中乡村小规模学校的学生人数从239,516人减少到208,386人,共减少了31,130人。小规模教学点减少特别明显,从2016年的学生数175,905人减少到2019年的144,704人,共减少了31,201人。而小规模村小的学生数却有所增加,增加了71人。整体而言,小规模学校的学生数有较大幅度的减少。

图4 2016年、2019年H省村小与教学点学生数变化情况

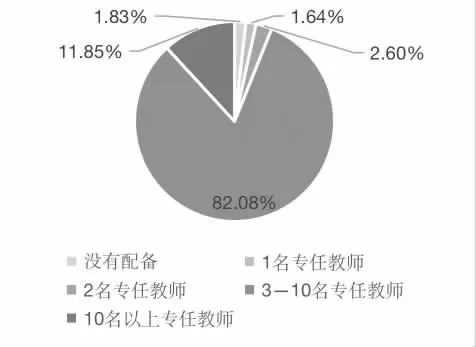

(四)从教师数来看,专任教师数量严重不足,小规模教学点教师短缺尤其突出

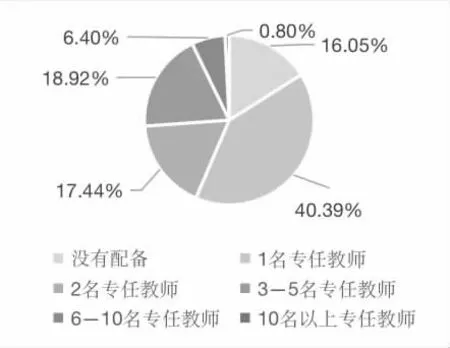

数据显示,1040所小规模村小中,有19所村小没有配备专任教师,占比1.83%;17所村小配有1名专任教师,占比1.64%;27所村小配有2名专任教师,占比2.60%;配备3—10名专任教师的有854所,占比82.08%;10名专任教师以上的小规模学校共123所,占比11.85%,其中,村小教师人数最多的为25人。而教学点的情况更令人担忧。7146个教学点中,有1147个教学点没有配备专任教师,占比16.05%;2887个教学点配备1名专任教师,占比40.39%;1246个教学点拥有2名专任教师,占比17.44%;配备3—5名专任教师的有1352个,占比18.92%;6—10名教师的教学点有457个,占比6.40%;10名以上专任教师的教学点有57个,占比0.80%,其中,教学点教师人数最多的为37人。

图5 村小专任教师配备情况

图6 教学点专任教师配备情况

三、讨论与分析

随着脱贫攻坚战略的进一步实施,中央、省级相关部门对于小规模学校的发展日趋重视,并制定了一系列政策使其改善发展。从国家层面来看,国务院办公厅专门发布了《关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》。而在H省,2020年8月,省人民政府办公厅专门出台了《关于进一步加强乡村小规模学校建设和管理的意见》,但乡村小规模学校建设面临着一些深层因素的困扰与制约。

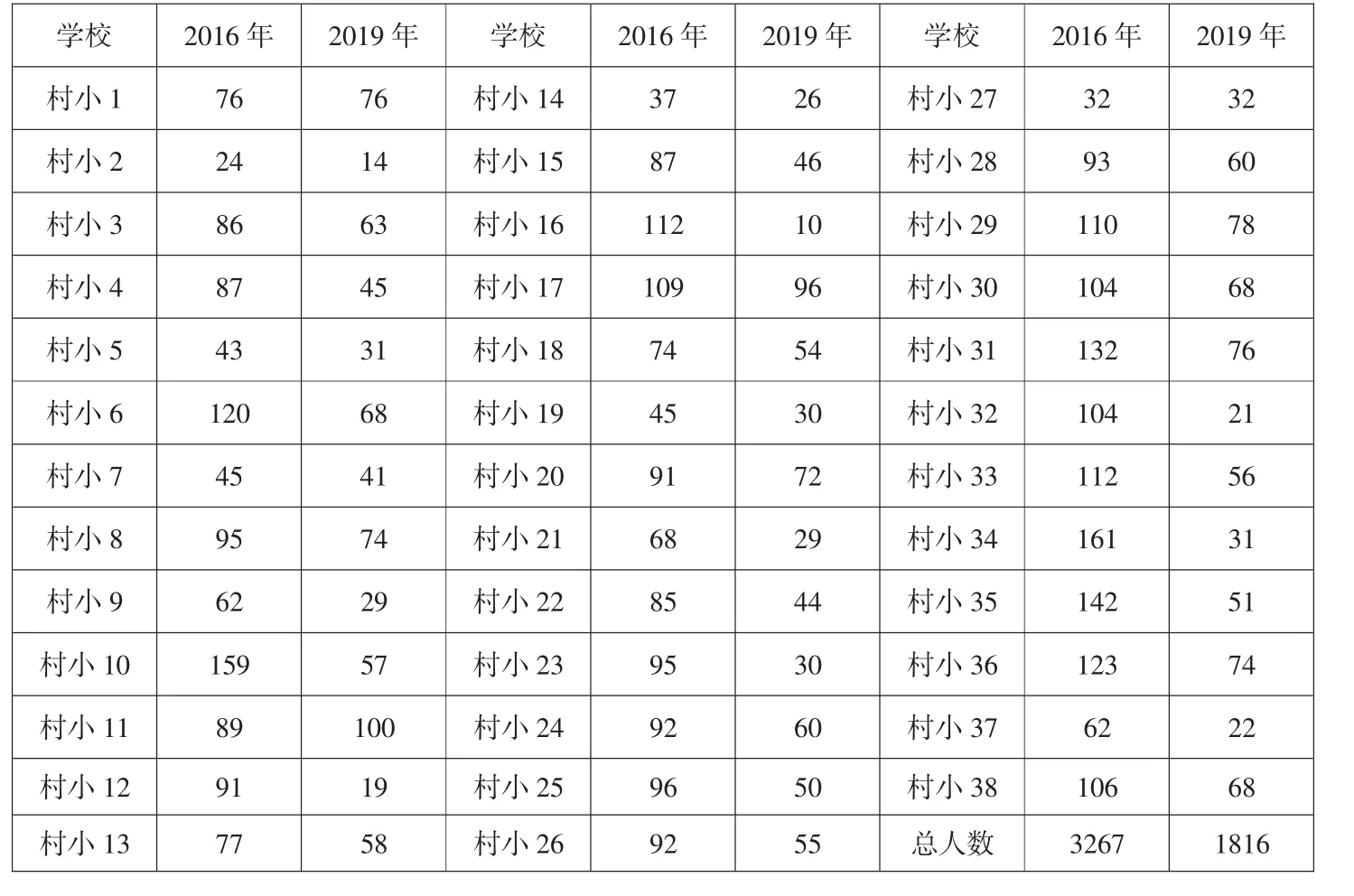

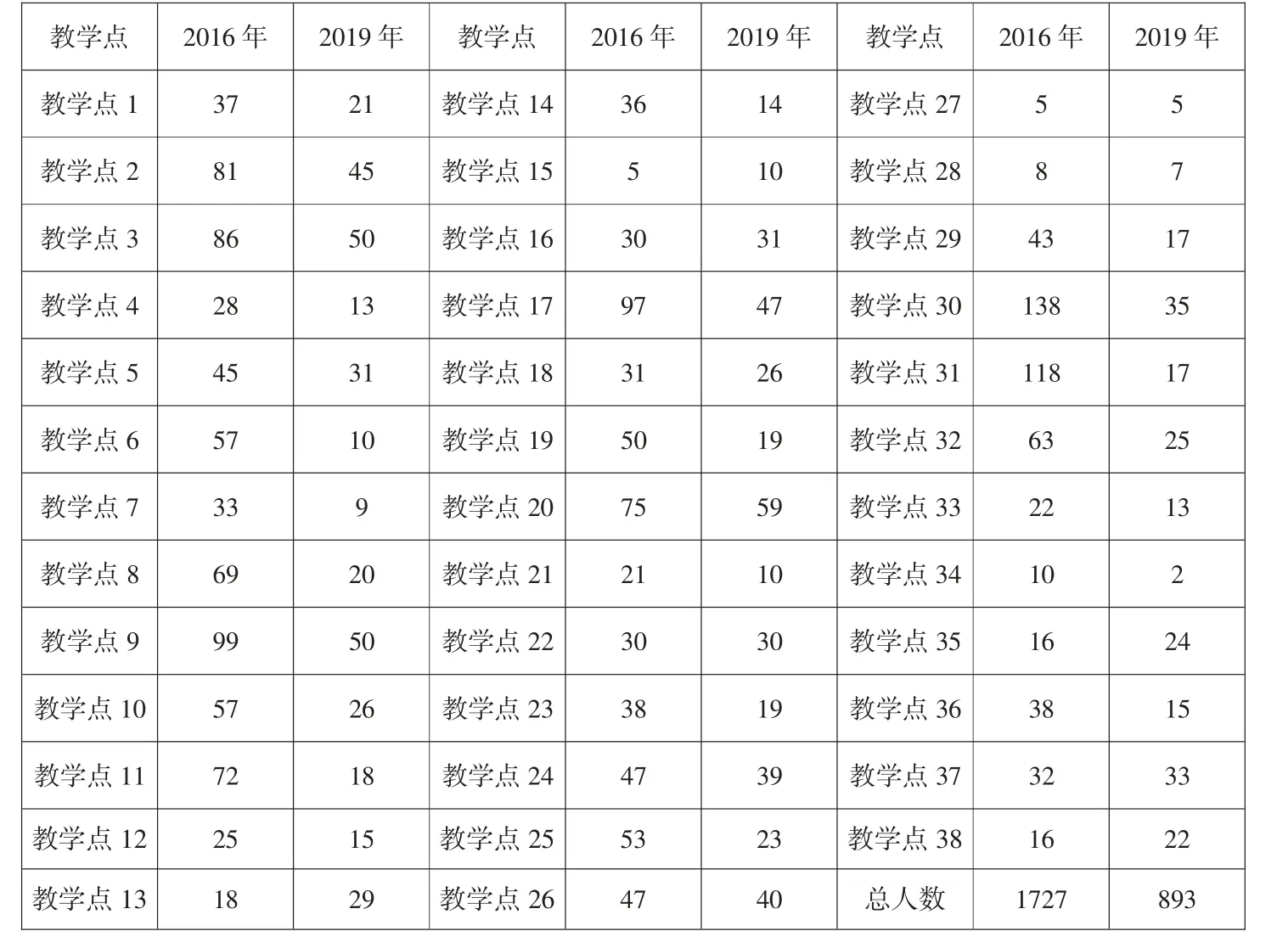

(一)城镇化进程中乡村小规模学校的自然消失

城镇化是人类历史发展到一定阶段的必然现象和必经阶段。但随着城镇化进程的加快,城市对乡村人口、资本等要素产生了巨大的虹吸效应,越来越多的农村人口向城市迁移,直接导致乡村人口空心化、人口老龄化、产业空心化、乡村治理失序等系列问题。农村人口大量进城,乡村人口迅速减少,乡村学校存在的根基被抽离。统计数据显示,从2005年到2017年的十余年中,乡村常住人口数由约7.5亿减少为约5.8亿,乡村就业人口数由4.5亿减少至3.5亿[3]。在H省,2016年的城市化水平为52.75%,2019年则为57.22%;2016年的乡村人口为5130.99万人[4],而到2019年乡村人口下降到4762.18万人[5]。乡村人口的下降,其直接结果是乡村学龄儿童的减少。2019年与2016年相比,乡村小规模学校学生人数整体上在减少。如果以同一所村小和教学点为例,将2016年、2019年的学生人数变化逐一比对,可以发现学生人数在锐减。以村小为例,统计的38所村小中,2016年的总学生数为3267人,而到2019年这38所村小只有1816人,减少了约44%。再看教学点的情况,2016年38个教学点的总学生数为1727人,到2019年仅有893人,人数接近减半。2012年始,国家已经叫停“撤点并校”并通过各种举措来推动乡村教育的发展,尤其是教育扶贫的推进、乡村振兴战略的提出等。但即便如此,乡村小规模学校的规模仍在进一步缩减,一些学校在没有强撤强并的背景下,正慢慢走向自然消亡。

表1 2016年、2019年38所村小学生人数的对比

(二)教师补给困难使得乡村小规模学校难以为继

李克强总理指出:“最重要的教育资源不是楼房、不是课桌,是教师。”[6]中国有9000多万乡村儿童,决定他们未来的是330万乡村教师[7],如何造就一支数量充足、结构合理、素质优良、扎根乡村的教师队伍至关重要且迫在眉睫。当前,虽然中央和省级政府实施了“特岗计划”、免费师范生政策以及乡村教师支持计划等多项举措,持续不断地向乡村学校补充师资,但这些补充渠道对于乡村小规模学校而言,几乎是受阻的。原因有三:一是乡村小规模学校由于办学条件、生活环境、人文环境较差且待遇低等多方面的因素,大学生“不愿去”;二是在乡村教师编制整体吃紧和优质教师资源稀缺的大环境下,新教师、优秀教师基本被乡镇中心小学、完小等“截留”,新教师根本到不了小规模学校,即“下不去”;三是即使新教师到了小规模学校任教,这些教师通过3—5年磨砺很快成长为优秀教师,而这些表现优异的教师也会很快通过选拔、招聘等方式被“抽离”出小规模学校,小规模学校成为新教师的“练兵场”,即“留不住”。最终,在小规模学校坚守的是那些家在本地、年龄偏大的代课教师、老年教师和低学历教师,他们成为农村小规模学校的师资主体并基本固化。2019年的相关数据也客观呈现了这一困境:1018所小规模村小中,有302所的专任教师数少于6名,占小规模村小总数的29%。在专任教师少于6名的村小理论上都会存在包班现象,而在专任教师平均只有3人的教学点,“包班制”“一师多科”的现象更为普遍[8]。没有一支好的教师队伍,何来好的学校,何谈建设美的学校?

表2 2016年、2019年38个教学点学生人数的对比

(三)家长对城镇教育的天然向往弱化了乡村小规模学校发展的内生动力

理论上,乡村小规模学校可以从“小而差”转向“小而优”“小而美”“小而特”,通过变革课程教学模式,利用“小班小校”等优势来提升小规模学校的教育质量[9]。但现实并非如此:一方面,从历史来看,乡村小规模学校的办学长期处于弱势地位,城镇大规模学校在教育配置过程中占有天然的优势,历史沉淀出来的教育质量差距是显而易见的;另一方面,从现实来看,乡村小规模学校由于规模小、地处偏远、办学经费紧张、教师吸引力不够等多种因素,使得学校发展举步维艰,生存和运转都较为困难,教育质量更无从谈起。乡村小规模学校的学生流动呈现两个趋势:一是与父母随迁到城镇就读。从全国范围来看,到2020年,义务教育阶段随迁子女人数达到1429.7万人,比2015年增长了62.6万人;2020年,85.8%的进城务工人员随迁子女在公办学校就读或者享受政府购买学位的服务[10]。二是家长出于对优质教育的追求而迁往城镇接受教育。调查显示,有近一半的乡村儿童因乡村教育质量差才进城读书,有超过一半的陪读家长明确表示,如果城乡教育质量一样好,会让孩子回乡读书[11]。我们对一些学校的深度访谈也显示了这一趋势与走向,如某教学点,一年级时有14个学生,到二年级时只有10个学生,再到三年级时只剩4个学生。这10个流向城镇的孩子,或随父母打工随迁到城镇,或父母为给孩子提供更好的教育而举家迁往城镇。也正是从这个意义上说,真正在乡村小规模学校接受教育的,恰恰是本就弱势的乡村群体中更为弱势的群体。如何为他们提供同样优质的教育,是教育扶贫需要打通的“最后一公里”。

四、思考与建议

改革开放40多年来,国家高度重视并大力支持乡村教育事业的发展,出台了一系列加强乡村教育的文件,采取了多项政策系统推进各项改革,极大地改变了乡村教育的落后面貌。但对乡村小规模学校这种特殊且广为存在的学校类型,对乡村小规模学校教师这类特殊而至关重要的教师群体,缺乏特殊的、专门的政策支持与倾斜性、针对性的改革举措。如何打通教育扶贫的“最后一公里”,如何激活教育的“神经末梢”,需要国家高度的、政策层面的精准施策和精准发力。

(一)加强对乡村小规模学校的专门性政策设计并给予特殊关注

近年来,中央和地方已认识到乡村学校发展的重要性,也制定了相应的政策提升乡村学校质量和加强乡村教师队伍建设。但现有教育政策仅仅满足于对学校进行简单的城乡划分,乡村教育作为整体性的存在被关注,而乡村教育内部的差异化和多元化被忽略。一方面,目前已经形成了日益分化和差异化的乡村教育格局。随着城镇化进程的加快和人们对美好教育的需求驱动,乡村教育同时呈现出两种并行趋势,即乡镇大规模学校的爆发式涌现与乡村小规模学校小班化的自然形成。我们调研发现,农村人口向城镇的大迁徙直接导致城镇大规模学校的出现,在一些乡镇中心小学,学生人数有2000人甚至3000人之多。而与此同时,村小与教学点的学校规模却日渐萎缩,100人以下的小规模学校日益增多并广为存在。在H省,仅有一名专任教师的小规模学校就有2000余所。即使在乡村小规模学校内部也分化出三种不同类型的学校,即行政村的完全村小、不完全村小和自然村的教学点。显然,乡村教育这种日渐分化的发展格局,不能简单地用“乡村教育”概而论之,国家宏观政策更不能一刀切式地将其全盘纳入乡村教育范畴而笼统对待。乡村教育的分化,需要国家顶层设计差异化的政策来区别对待并针对性解决。

另一方面,乡村小规模学校的特殊性需要政策的特别重视和特殊关注。近年来,国家对农村教育给予了较多的关注和支持,但乡村小规模学校基本处于政策盲区。如国家为了解决乡村教师“下不去”的问题,推出了“特岗计划”“免费师范生政策”“乡村教师支持计划”等系列倾斜性政策。但一个显而易见的事实是,这些政策的触角最多延伸至乡镇一级学校,基本无法惠及乡村小规模学校,而这类学校却恰恰是最需要关注的。在优质教育资源稀缺的整体背景下,特岗教师、免费师范生基本被乡镇中心校“截留”或“抽空”。虽有个别政策提及要向村小与教学点倾斜,但究竟如何倾斜并无明确的政策举措和可操作性的政策安排。同样,国家为了让乡村教师真正“留得住”和“教得好”,也推出了多个层面、多类型的培训计划以促进教师的专业成长。但具体就小规模学校而言,往往“一个萝卜一个坑”甚至是“一个萝卜几个坑”,教师参加培训即意味着一个班甚至是整个学校停课,教师根本抽不出时间去培训。即使能去培训,也大多只能参加一些比较低端的培训,因为很多培训直接就是国家级、省级、市级骨干教师培训,农村小规模学校教师根本达不到高层次培训的甄选标准。而且,目前大多数的教师培训基本都是“城市中心”取向,很少结合小规模学校包班、全科、甚至复式教学的实际开展针对性培训,培训的针对性不强、实效性低。

(二)推动乡村学校建设从外援输血式转向内生造血式发展

世界各国国情各异,但无论其经济发展水平如何,都拥有大量乡村小规模学校[12],且乡村教育面临的困境有着惊人的相似:办学条件差、教师水平不高、教育质量低等。而各国乡村学校改革所采取的举措也大多从增加投入、提升教师待遇、改善学校办学条件等方面来着手。当然,这些对乡村学校的改革与发展来说至关重要。但这种乡村教育改革的思路更多偏向于“外援性”与“输血型”,内生力缺失[13],“造血”功能不足。这种外援式的改革思路不能从根本上解决乡村学校建设的核心问题。整体而言,外援式改革思路带来的问题至少有三:一是容易导致对硬件之外因素的忽略。二是容易忽视乡村本土的个性关怀。尤其是资源短缺等一般性问题解决后,乡村学校如何建设的问题主要是特殊性、个别性的问题。三是容易导致短期的片面关注。因为缺乏对乡村的针对性治理,很容易出现头痛医头、脚痛医脚的短期行为。乡村学校条件艰苦补条件,教师缺乏补教师,乡村学校的可持续性发展没有从根本上解决。当前,随着城乡教育一体化的推进和义务教育均衡发展,乡村教育在硬件设施等方面逐步改善的情况下如何从外延式发展走向内涵式发展,这就必须靠激活内生力量和内在动力,即从向外寻求突围转向向内寻求突破[14]。内生式发展意味着乡村小规模学校的发展需要植根乡土,充分挖掘运用当地独特的教学资源[15]。将其得天独厚的优势发展成学校文化和课程建设的重要“在地资源”,构建独具特色的校本课程体系,让小规模学校发展从“小而差”向“小而优”“小而特”“小而精”方向发展。

(三)全科、定向培养适应小规模学校特殊需求的本土优秀教师

人才是乡村教育现代化的第一资源,教师是教育活动的核心影响因素。陶行知先生在20世纪30年代谈及中国乡村教育的根本改造时,一再强调“学校既是乡村的中心,教师便是学校和乡村的灵魂”。一是专门培养。在“自上而下”的师资供给中设立针对农村小规模学校的专门通道,如在“特岗计划”中单列农村小规模学校招聘类别,在省级免费师范生政策中增列乡村小规模学校教师培养计划等。二是本土培养。本土教师因文化背景、血缘关系、生活习惯等皆根植于当地,其地域认同和身份认同与外地选择“过渡岗位”的教师有很大不同,他们更容易扎根家乡。正因为如此,美国很多州都启动了教师本土培养计划(Grow Your Own Teachers)[16]。因此,各省尤其是地方师范院校公费培养师范生并定向到小规模学校服务,应该成为乡村小规模教师队伍来源的主要渠道。三是全科培养。当前,我国整个义务教育阶段发展呈现出漏斗形差序格局,即省城学校人满为患,而村小与教学点的学校规模与班级规模在不断缩小,出现了自然小班化的发展格局,而且这一局面在短时间内不会有明显改变。如果分科来配备教师,必然对教师数量提出更高的要求,对财政供养产生更大的压力。这对以区县为重心支付教师工资的财政体制来说,超额配置教师基本上是不可能的。但因为又必须保证国家规定课程开齐、开足、开好,“包班教学”“跨多个学科教学”和“跨多个年级教学”成为必然,小学一专多能型教师的培养成为急需。目前,虽然浙江、广西、重庆等地都相继启动了小学全科教师培养计划,但范围小、数量少、覆盖面窄,远远满足不了乡村小规模学校对全科教师的巨大需求。