拔尖学生的学习参与及其批判性思维发展

——基于全国12所“拔尖计划”高校的实证研究

2022-02-09秦西玲吕林海

秦西玲,吕林海

(南京大学 教育研究院,南京 210093)

一、引言

在这个科技飞速发展、国际竞争加剧的时代,国家对创新人才的需求比以往任何时候都更加迫切。批判性思维是创新人才培养的核心要素,始于对观念提出有道理的疑问,并进行全面的探究,最后得出判断。简略地说,批判性思维是理性的探究和实证过程,它由理智品质和高阶思维能力构成,其实是“德育”和“智育”的结合[1]。

已有许多关于批判性思维的定义,他们各有不同的侧重点。一个比较简洁而普遍接受的定义是美国著名批判性思维理论家罗伯特·恩尼斯[2](Robert Ennis)表述的:批判性思维是合理的、反思性的思维,其目的在于决定我们的信念和行动。1990年,美国哲学学会组织了一次历时两年的专家研究,讨论批判性思维的定义和内涵。参与其中的46位批判性思维学者共同研究、制定了一份“专家声明报告”,研究组织者范西昂(Peter Facione)表达了他们对批判性思维的共识:有目的、反思性的判断,表现为对证据、背景、方法、标准及概念的合理考察,以便决定相信什么或做什么[3]。

可以看出,前一定义表述了批判性思维的反思性和合理性特征,后一定义加上了批判性思维所考察的对象,是对“证据、背景、方法、标准及概念的合理考察”。古语云:“精于术而以道为本,守于道而以术御事。”本研究所探讨的批判性思维是指,一个人虚怀若谷地接纳各种观点,理性评判这些观点,然后在理性判断的基础上决定接受哪些新思想或采取哪些新行动,是谨慎反思的过程。

二、文献综述与假设

已有研究从本体论的视角对批判性思维进行考察,认为批判性思维是一种存在的结构,能够被测量,并随着时间的推移而发展,包括个体自身生长成熟以及环境的催化效应。以下从群体差异、家庭经历及学校体验三方面对相关研究成果作一梳理。

1.年级与学科可能的交互作用

针对美国20世纪90年代研究的一项元分析发现,大学期间,学生在批判性思维倾向方面平均取得0.5 个标准差(19%)的增长[4]。21 世纪以来,基于年级的分析愈发细致,发现批判性思维逐级提升[5][6][7]。横截面数据也支持这一趋势,即高年级学生的批判性思维得分高于低年级[8][9]。似乎美国高校本科生的批判性思维在大学期间获得发展是毋庸置疑的。

相比之下,以中国大学生为研究对象的结果还存在年级变化的争议。有研究发现,我国90%的高校对于学生批判性思维具有增值效应[10]。相反证据指出,中国高校本科生的批判性思维表现虽然起点较高[11],但在大二处于低谷[12],甚至大三至大四期间也降幅显著。

此外,还有研究发现年级的波动与学科有关。例如,对于大一而言,文理学院学生的批判性思维高于综合院校学生,但高年级并非如此[13];对大四而言,科学专业背景的学生比非科学专业背景学生的批判性思维更高[14]。

可见,中外学生的年级变化趋势并不完全相同,甚至同样以中国学生为对象的研究也存在相反结果,而且仅有个别研究考虑到批判性思维的年级变化可能与学科存在交互作用,故建立如下假设。

H1a:拔尖学生的批判性思维起点较高并在本科期间得到发展

H1b:拔尖学生批判性思维的学科差异因年级而异

2.家庭经济与文化背景的有限影响

Pascarella和Tenrenzini通过梳理21世纪前30余年的研究,得出一个结论:大学生的认知发展完全得益于高等教育,而不能被性别、种族或发育成熟等替代解释[15]。但随后在梳理21世纪后的相关研究时,二人逐渐发现更强有力的结论,认为有丰富证据表明,在大学生学习与认知、社会心理、态度和价值观以及道德发展方面,存在代际影响[16]。与后一种情况类似,由十余位中外学者合作,于2021年3月发表在Nature子刊并引起广泛争议的有关大学期间批判性思维发展的研究表明,无论是否控制父母教育背景及家庭财富水平,中国、印度较俄罗斯学生在大学后两年批判性思维降幅更大这一趋势并未发生变化,而俄罗斯学生在控制家庭背景后批判性思维能力进一步落后于其他两国。

以上研究表明,批判性思维发展是否全然得益于高校犹未可知,即使在存在代际影响的研究中,结果也因国别而异,因此建立如下假设。

H2a:家庭经济与文化背景对于拔尖学生的批判性思维也具有代际传递效应

H2b:家庭经济与文化背景的影响并不改变群体本身存在的批判性思维差别

3.学习参与与批判性思维的关系受其他因素影响

一些研究发现,控制系列协变量后,对于拉丁裔、亚裔、白种人,无论阶层、性别、第一代大学生与否,教师与学生进行课程相关互动与批判性思维之间存在显著正相关[17]。而另一些研究则发现师生互动对批判性思维有负面影响,可能由于向教师寻求帮助的部分学生自身学术能力不足[18]。此外,考虑到师生就课程内容发生互动的前提是学生积极修读并保证出勤,因而选课数量与参与课堂一定程度上也是师生互动的反映,而有研究发现,对于高收入家庭学生,课程数量与其认知能力发展无关,对于低收入家庭学生,二者存在正相关[19]。因此建立如下假设。

H3a:师生互动对批判性思维的影响与学术能力有关

H3b:师生互动与批判性思维的关系受家庭经济条件的影响

合作学习对批判性思维的促进作用可能也存在群体差异。Umbach和Wawrzynski[20]对来自137所高校大一和大四各两万多名学生进行调查发现,控制了学生、教师个体及院校因素后,教师在教学中鼓励学生合作、引入挑战性任务和作业、与学生进行课程相关互动都能够提高批判性思维能力。同时,部分研究对群体特征进行了更深入细致的考察后指出,合作学习对批判性思维的影响对于男性成效更明显[21],对于学术能力较低的学生而言效果更强。因此建立如下假设。

H4a:拔尖群体中能力相对弱势者通过合作学习得到批判性思维提升的效果更好

H4b:合作学习与批判性思维的关系存在基于性别的差异

除师生互动、合作学习外,已有研究发现课程准备也与批判性思维有关。例如,多项研究结果显示,每周读写量与认知能力正相关[22][23][24],但也有证据表明对于大一学术能力不足的学生而言,课程准备与认知发展存在负相关[25]。或许由于受到本科入学时学术基础的影响,导致对课程准备与批判性思维的关系估计不一致。因此建立如下假设。

H5:课程准备对批判性思维的影响存在基于学术基础的变异

再者,积极的情绪动力可能是提升批判性思维的有效措施。研究发现教师如果更注重兴趣养成而非更强调学习成绩,学生的批判性思维会更高[26],无论何种课程类型,教师鼓励学生积极主动参与都与批判性思维直接相关,并进而促进道德推理能力发展[27][28][29][30]。

以上分析反映出,已有研究分别考察了学习参与三维度、兴趣与批判性思维的关系及其中可能存在的群体差异,但略有遗憾的是,这些要素没有被结合起来进行分析,因为学习参与、兴趣(或情绪动力)与批判性思维本质上并非相互割裂、独立存在于不同群体,而是每个学生身上均体现出这几种要素不同程度的统合。同时,在控制兴趣的情况下分析学习参与与批判性思维的关系过于理想化,事实上,个体的情绪动力水平不尽相同而且可能是影响批判性思维的因素之一。因此建立如下假设。

H6:情绪动力在学习参与与批判性思维的关系中起到加速作用

三、研究设计与工具

批判性思维不止于可被测量、可被培养的能力,它还有一个更重要的层次,是一种思维习惯或思维模式,涉及价值观或价值取向的层面。目前尚未出现以我国“拔尖计划”学生为对象,关注其大学期间批判性思维发展的相关研究。长久以来,大学教育忽视知识运用和思维培养,片面追求绩点的校园文化容易形成功利主义,阻碍创新能力的发展。

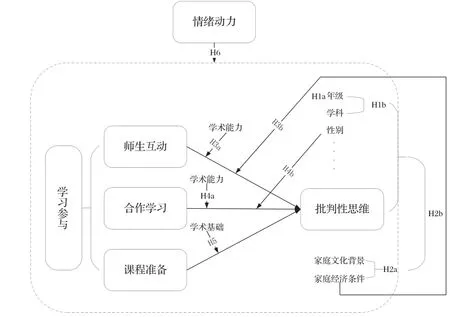

本研究以阿斯汀(Astin)的大学生学习参与理论与佩里(Perry)的道德认知发展理论为基础。前者认为,大学的卓越除了资源、声望以外,更应落脚于人的发展,构建才智增值的实现路径。还指出不仅仅是学习时间、努力程度,学生的各种社会交往、课外活动等学习投入行为,也应当是学习参与的重要构成成分[31]。后者认为,学生的认知水平不是绝对化而是逐渐建构的。在大学期间,推理方式会逐渐向更高阶段发展,这种发展是经由与他人互动的结果,呈现连续性、阶段性并且不可逆[32]。故设计研究框架如图1所示。

图1 研究设计与假设

研究工具采用课题组开发的《中国“拔尖计划”本科生学情调查问卷》。其中,批判性思维的测量参考加利福尼亚批判性思维倾向问卷(CCTDI)进行本土化改编,为李克特五点量表,共15个题项,如“事情越复杂,我越喜欢刨根问底”,“在他人观点有正当理由时,我会重新考虑自己的观点”等,因子载荷处于0.526~0.800之间,总方差解释率为55%,alpha系数为0.81。学习参与的测量借鉴SERU 问卷的“学习参与”板块,为六点量表,共14题,包含师生互动、合作学习与课程准备三个维度,如“需要时,寻求授课教师或助教的学术帮助”,“在课外与其他同学一起准备作业或汇报材料”,“上课前完成布置的阅读资料”,各维度alpha系数分别为0.89、0.89、0.76,因子载荷处于0.645~0.863之间,总方差解释率为66%。情绪动力共5个题项,如“我在学习的过程中,能感受到学习的价值”,量表分5个等级,因子载荷处于0.786~0.903之间,总方差解释率为85%,alpha系数为0.90。此外,学术能力变量考察当前从事科研的水平,为五点量表,共11题,如“当前借助图书馆进行研究的技能”,因子载荷处于0.644~0.779之间,总方差解释率为52%,alpha系数为0.91。学术基础考察大一入学时的学术水平,也是五点量表,共11题,如“初入学时对所学专业的理解”,因子载荷处于0.588~0.872之间,累计方差解释率为55%,alpha系数为0.92。以上各维度剔除任一题项,信度均有所下降,达到了统计分析的要求。

四、结果与分析

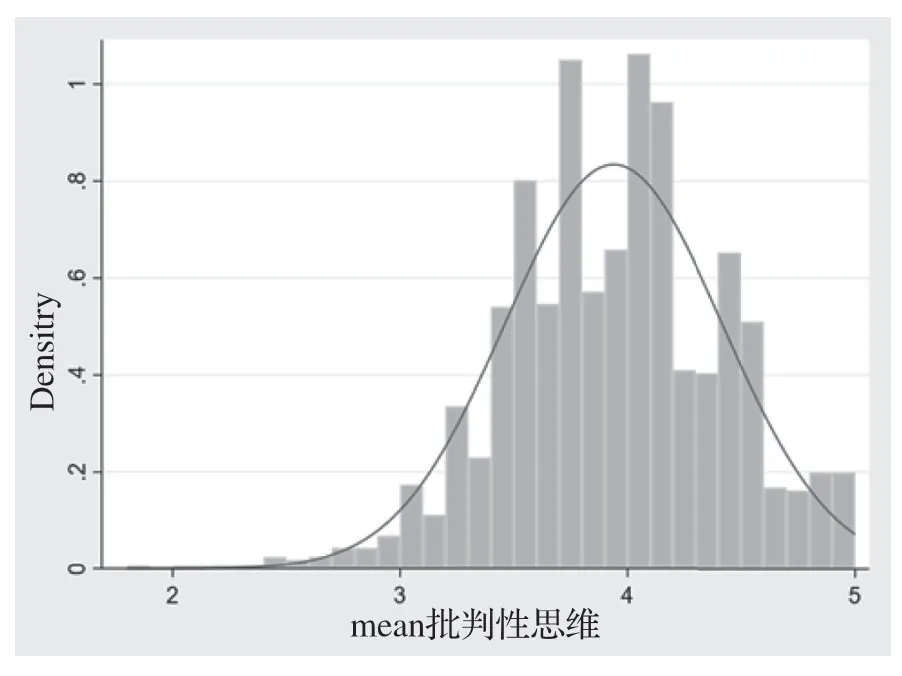

从首批入选“拔尖计划”的19所高校中随机抽取12所作为研究对象,每所高校中按年级、专业、性别等随机抽样并展开问卷调查,共回收有效问卷1610份,基本符合正态分布(参见图2),适合进行后续F检验、线性回归等分析。

图2 样本分布

1.拔尖学生批判性思维的基本情况

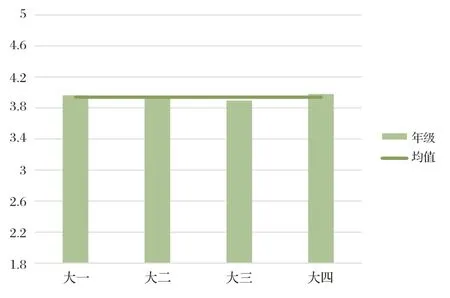

本科期间“拔尖计划”学生批判性思维表现参见图3:

图3 本科期间拔尖学生批判性思维变化(N=1610)

图3反映出,本科期间拔尖学生批判性思维基本稳定在样本均值(3.94),经F 检验确认无显著差异。鉴于该指标在最小值1.8到最大值5之间波动,平均水平接近4,不可谓低。假设1a仅得到部分验证,即拔尖学生批判性思维起点较高,但在本科期间没有明显发展。那么谁在进步? 谁在退步?

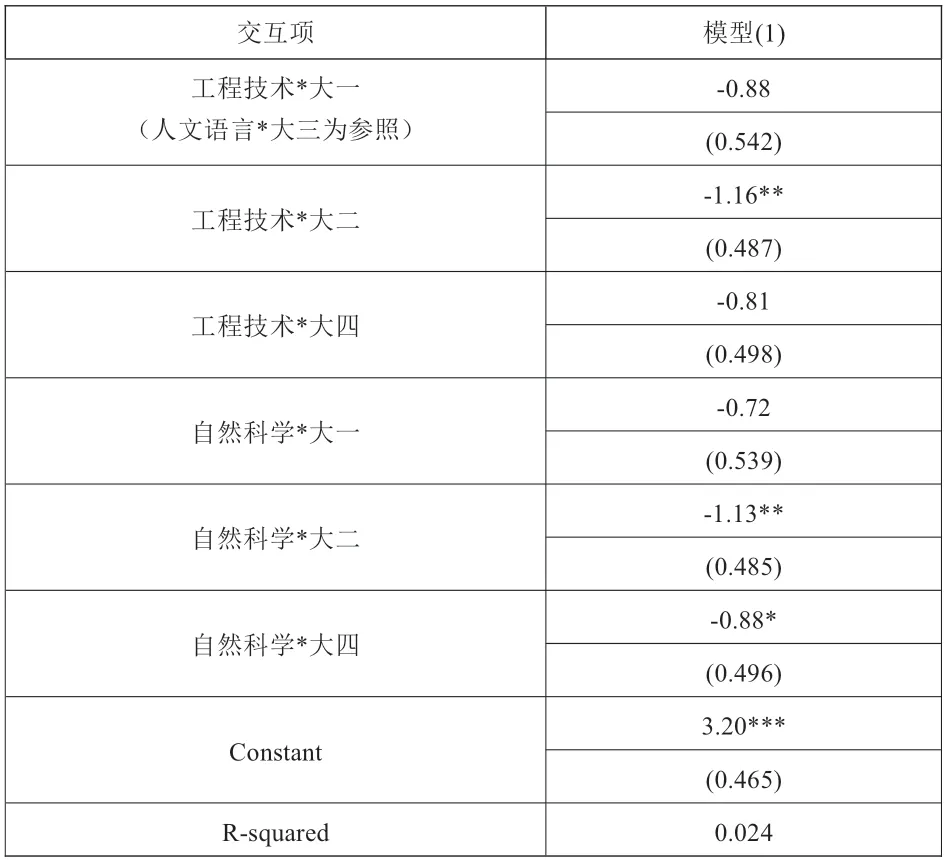

根据数据回收情况,将学科分为人文语言、工程技术与自然科学三类,F检验结果(F=3.88)显示,人文语言类学生的批判性思维高于工程技术类(p<0.05)和自然科学类(p<0.1)。交互作用分析(表1)却发现人文语言类学生总体较高的水平在大三出现断崖式下滑,“工程技术*大二”和“自然科学*大二”的系数表明相较于理工类学生,人文语言类在大二至大三期间批判性思维下降明显(p<0.05),这与佩里(Perry)的智力与道德认知框架中多元论阶段表现一致,即观念由二元对立转向迷惘期,认识到世界存在歧义和不确定性,但可能受限于知识基础与学科视野而对寻找正确的解决方案感到束手无策,一些学生开始抱怨,如“我想我会学习数学,而不是文学,因为没有明确的答案,没有那么多不确定性”,或者选择逃避,如“不影响gpa的核心课程,对专业方向意义不大,上课大家都摸鱼”。隐含人文语言类学生大二后或由于有效通识教育实践缺位,出现知识断层而影响逻辑推理能力波动。假设1b得到验证。

表1 批判性思维基于年级与学科的交互作用(N=1246)

2.经济条件与文化背景对批判性思维的影响

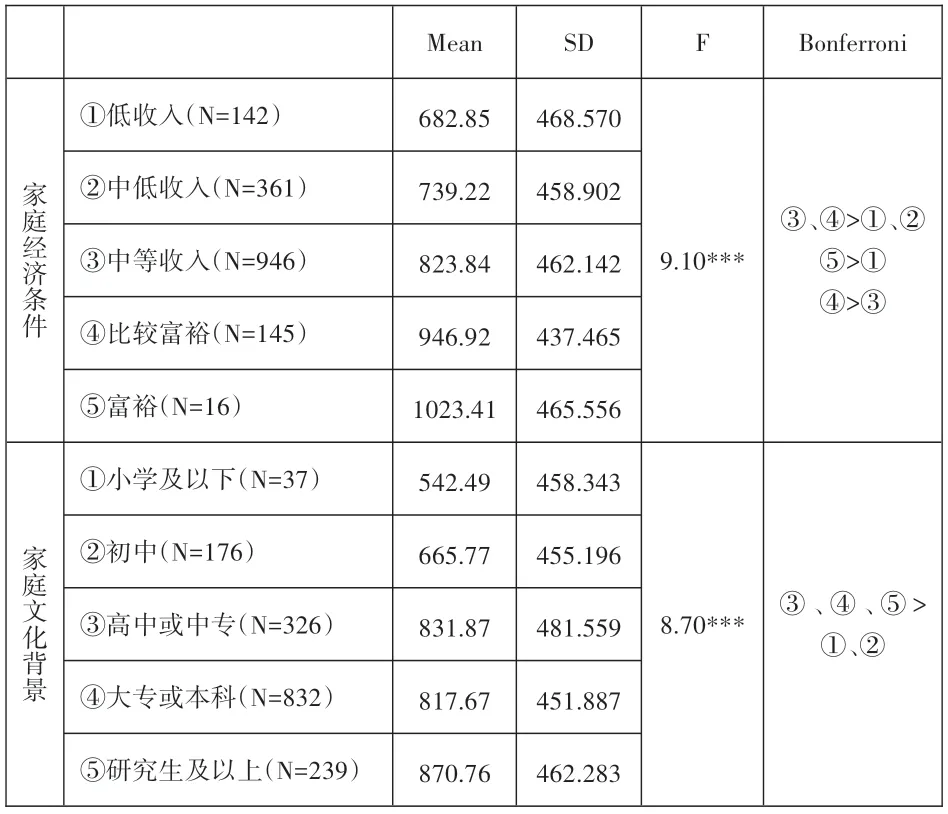

针对已有研究中家庭经济与文化对批判性思维影响悬而未决的议题,检验结果参见表2。由于数据存在异方差,采用非参数检验。

表2 批判性思维基于家庭经济文化背景的秩和检验

表2反映出假设H2a得到验证,即批判性思维存在代际影响(p<0.01)。经济方面,中等和较富与中低和低收入之间、富裕与低收入之间,均为前者批判性思维更高,并且较富也高于中等家庭。表明中产阶级的确面临“上行与下行”的教育焦虑,存在社会阶梯的陷阱:中产或使出全力跻身上行扶梯,却要时刻防止下滑;或在自动下行的扶梯上端,所有的努力,不过是避免跌落得太惨[33]。文化方面,父母学历最高为高中及以上与初中及以下之间批判性思维差异显著,表明通过教育所实现智识上的独立状态能够辐射至下一代心智品质之塑造。

那么这种代际效应是否足以冲蚀或倾覆原本存在的群体差异? 以人口学特质为自变量、批判性思维为因变量的回归模型中,比较控制家庭经济与文化背景前后的数据变化,有两点发现。

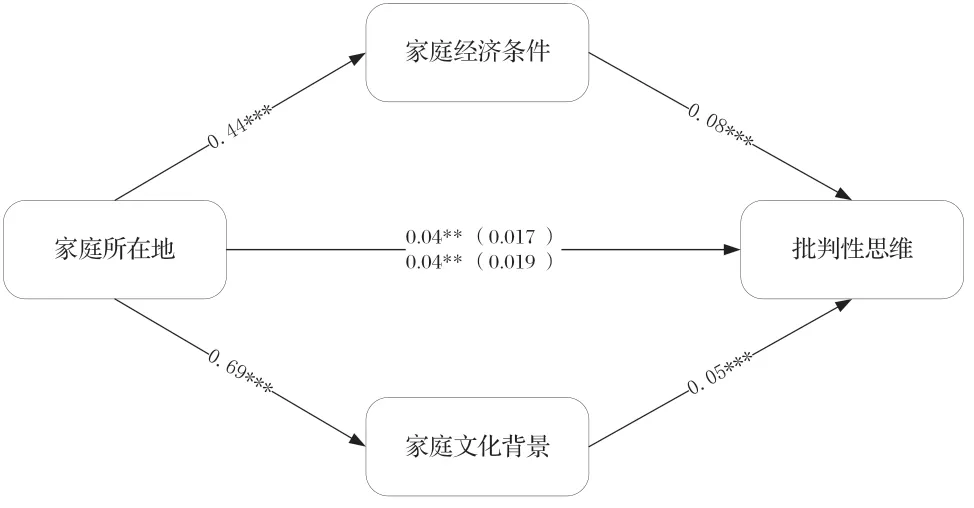

首先,考虑经济与文化因素前后,除“家庭所在地”外,其余变量(性别、年级、学科、gpa、大学所在地、参与竞赛和竞赛获奖次数、父母教育期望)的系数和显著性几乎不变,表明大多数群体差异与家庭经济和文化无关,假设H2b仅得到部分验证。额外的发现是,以家庭所在“地级及以上城市为参照”,“乡镇”的回归系数由-0.15(p<0.01)跌至-0.08,“县城”的回归系数由-0.07(p<0.05)跌至-0.04。控制经济与文化因素后,家庭所在地对批判性思维的影响系数几乎下降为控制前的一半并失去显著性。需要说明的是,模型自变量中方差膨胀因子VIF 最大值和平均值都约为1,排除共线性的可能,并且由于方差非齐已采用稳健标准误估计。意味着分别纳入经济与文化因素之前,家庭所在地与批判性思维的关系可能是伪回归,即“自变量显著影响因变量,但在控制了中介变量后,自变量对因变量的影响不显著”[34]。进一步做中介效应分析如下。

图4 家庭所在地与批判性思维关系的中介效应

依次检验、sobel与bootstrap均验证了经济与文化在“家庭所在地-批判性思维”的关系中存在中介效应(p<0.01)。其中,有46%是通过经济起作用,47%通过文化起作用。

3.学习参与与批判性思维关系的调节效应检验

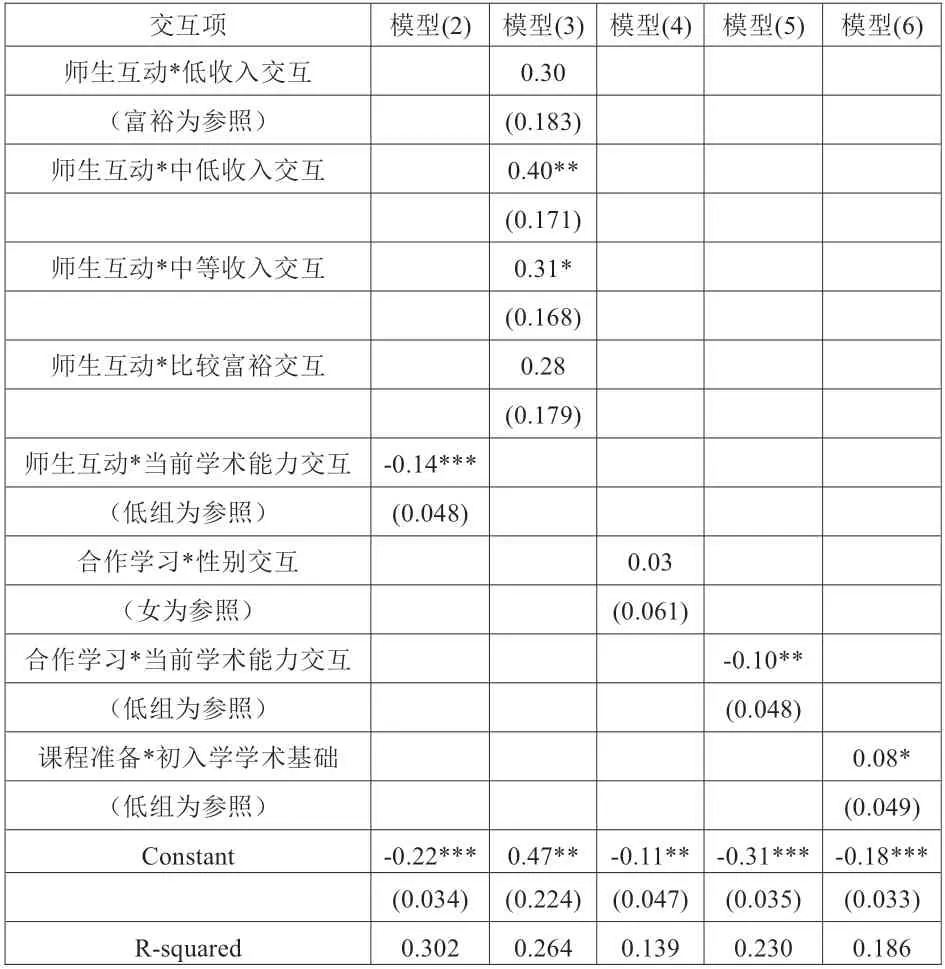

表3 学习参与对批判性思维影响的调节效应(N=1610)

根据前述文献梳理,学习参与所含三个维度对批判性思维影响的争议可能分别与家庭经济条件、当前学术能力以及初入学时学术基础等因素有关。其中,分别对“当前学术能力”和“初入学时学术基础”变量以均值为界进行二分,从而使得与已有研究具有可比性。由于模型存在异方差,采用稳健标准误估计。

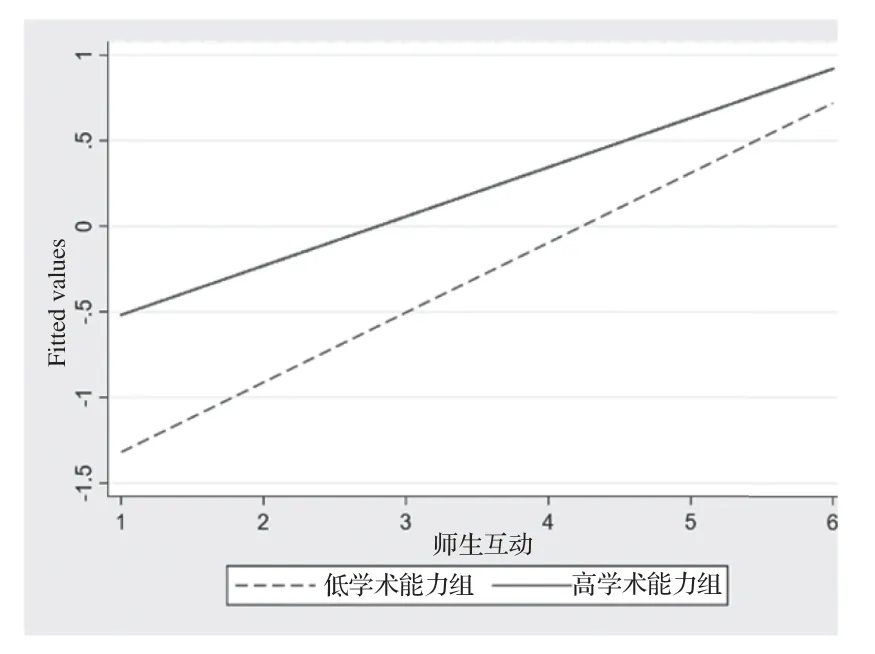

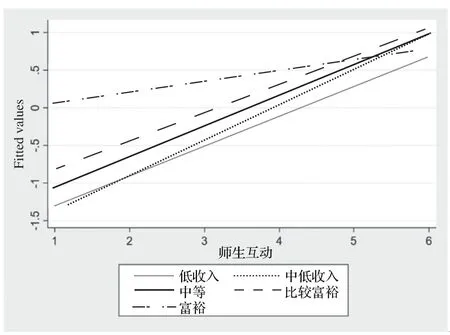

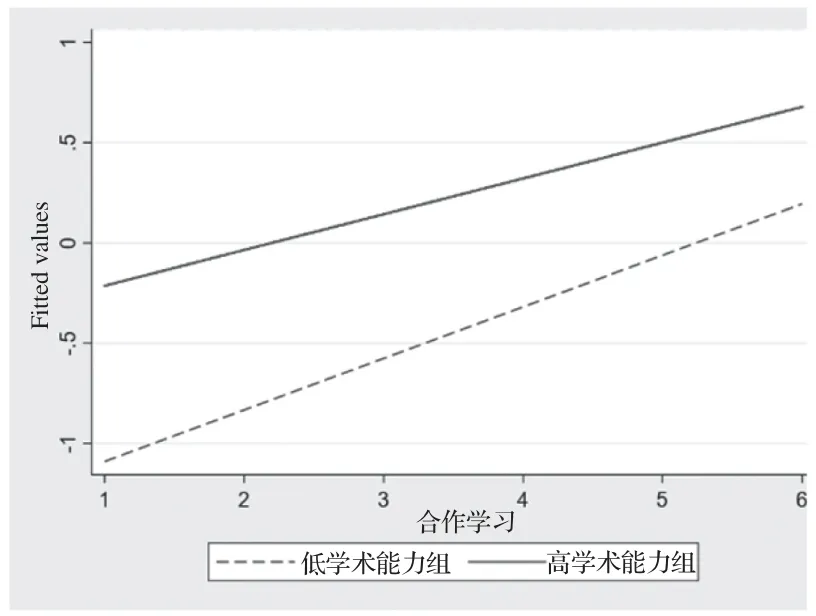

对于当前学术能力较弱的学生而言,通过师生互动(模型2,图5)与合作学习(模型5,图7),其批判性思维可能迎头赶上(p<0.05),即假设H3a、H4a得到验证。这一“弱势群体收获更大”的结果在家庭经济条件方面也得到体现(模型3),即相较于富裕家庭,中等(p<0.1)和中低收入(p<0.05)家庭的学生通过与教师互动获得批判性思维发展的效果更好(图6),假设H3b得到验证。可能对于中等及中低收入家庭的学生而言,一方面经济条件不至极其窘困使得学生产生自卑感而丧失交流或求助的机会,另一方面财富的有限性使得教师成为该类群体“对话性他者”的唯一媒介。

图5 当前学术能力对师生互动与批判性思维关系的调节作用

图6 家庭经济条件对师生互动与批判性思维关系的调节作用

图7 当前学术能力对合作学习与批判性思维关系的调节作用

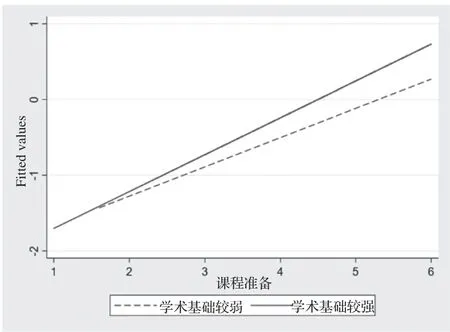

对于入学时学术基础较强的学生而言,重视课程准备对其批判性思维发展具有优势叠加效应(模型6,p<0.1),但同时也可能出现基础较强学生因忽视课程准备反而落入末位的颠覆效果(图8),假设H5得到验证。这呼应了图3反映的问题,即拔尖学生本科期间批判性思维没有明显增长,或许与学生自身在大学期间的学习习惯不无关系。并且有研究表明,相较于麻省理工大学,当前我国顶尖研究型大学还属于“粗放型”的支持举措,导致课程学习的效果因老师而异、因学生而异[35]。

图8 入学学术基础对课程准备与批判性思维关系的调节作用

另外,模型4表明假设H4b未得到验证,即合作学习对拔尖学生批判性思维的影响与性别无关。

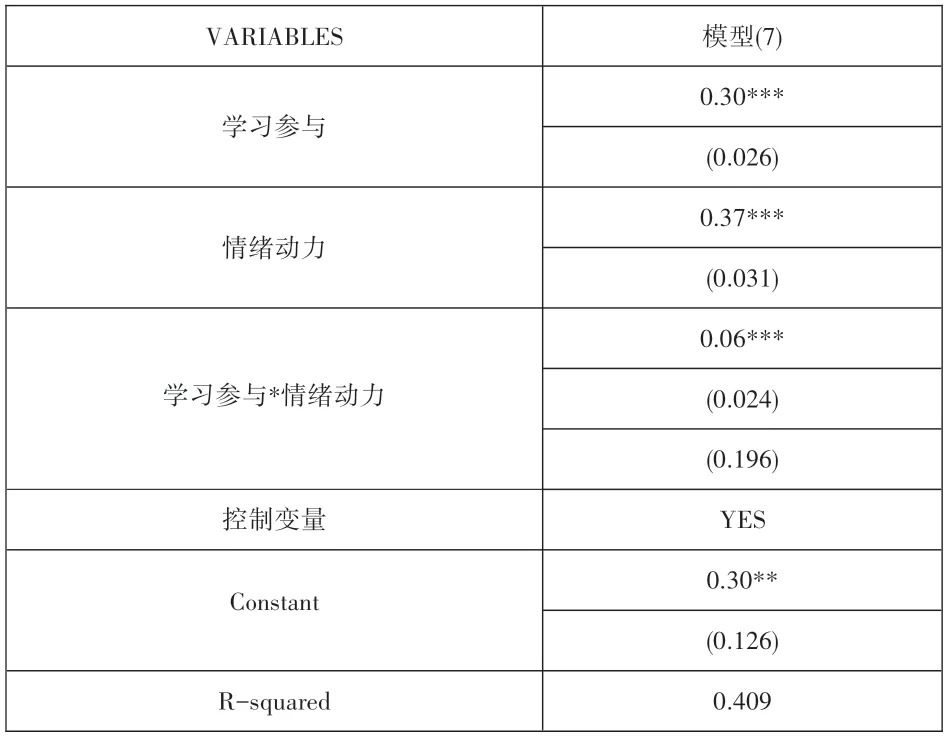

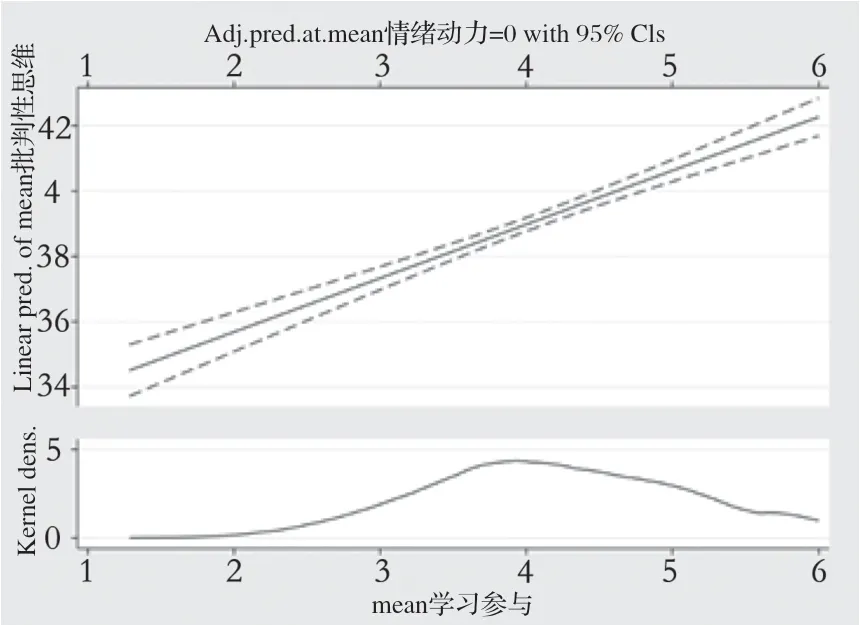

最后,联合考察情绪动力与学习参与对批判性思维的影响,假设6得到证实,即情绪动力在其中具有正向调节作用(图9),回归分析结果参见表4。各变量经标准化转换以比较相对作用大小[36]。

表4 情绪动力对学习参与与批判性思维关系的调节效应(N=1543)

图9 情绪动力对学习参与与批判性思维关系的调节作用

表4显示,在控制一系列协变量时,学习参与每提升1个标准差,批判性思维平均增加0.3个标准差;同时情绪动力每增加1个标准差,批判性思维平均增加约0.4个标准差。因此,情绪动力对批判性思维的影响相对大于学习参与。虽然将情绪动力作为一种特立的方法是徒劳的,但无可否认其较之学习行为具有更加重要的意义。

五、结论与讨论

1.通识教育:道阻且长

通过比较样本中某高校人文语言类拔尖计划A 系与理工类拔尖计划B系本科教学计划发现,前者通识通修课程占比(33%)少于后者(39%)。而且在其他通识通修课程模块设置一致的情况下,后者开设基础科学与研究前沿类课程共9学分,而前者通识通修课程缺少这一模块。再者,对于同一模块的通识课程,前者的数目也少于后者。整体来看,该校拔尖学生本科教学计划中通识通修类课程仅有数学、英语、体育、思政和军事理论课,与通识课程理念相去甚远。可见,通识教育的开展不仅面临学生功利导向驱使的选择性忽视困境,也存在推行不到位的实际问题。

通识教育的意义不止于学科知识的交叉,更是思维方式的融合。如果一个人不能明智地对令人疑惑的问题进行合理解释,那么,努力学习而建立起来的大量概念存储就没有什么用处。因为学问不等于智慧,知识也不能保证良好的判断。正如纽曼所言:“一个人可以听一千场讲座,读一千本书,好似通过这种方式获取了知识。但是求知的过程不仅仅是被动地接受知识,而是让知识进入自己的头脑……思维必须行动起来,主动出击,迎接迎面而来的知识,丰富自己的心智,让自己从无到有。”[37]当然,思维不能在真空中进行,联结和推理只能在头脑里发生,而头脑里必须具有知识,以此作为联系和推理的材料。但是,是把获得知识本身当作目的,还是把获得知识当作思维训练不可或缺的一部分,这两者是全然不同的。一方面,只有通过智慧获得的能力,才可由智慧随意支配;另一方面,只有在思维过程中获得的知识,而非偶得的知识,才能具有逻辑的使用价值。教育应该培养博学多识的思想家,而非陷入故纸书堆的植物人。

2.快乐学习——走向对话

师生互动、合作学习对于相对弱势群体更有效,这与乔治·库[38](Kuh,G.D.)的研究结果一致,但并不意味着对家庭经济条件较好、学术能力较强的学生而言,互动与合作无益于其批判性思维发展。然而,经访谈发现,当前我国“拔尖计划”学生对于互动性参与学习还有诸多诉求亟待解决,包括实际反馈的需要、夯实知识基础的期待以及与教师建立联系的需求。例如,自然科学类C系为典型的小班化教学模式,同学之间比较熟悉,班长对本专业学生进行调查后感到吃惊,“对导师满意和不满意的各占50%,我进一步追问发现,每个老师的风格差异很大,有些老师的指导深入到学习方法或者具体知识难点,但有些老师并没有给出具体针对性的指导”,班长认为这一结果的满意度高于预期。又如,“‘数学分析’拓展得过多,跟不上节奏,我们60%~70%的同学虽然乐意拓展,但基础知识还不扎实,老师授课立意过高,课余还有‘c++’等需要投入,没有时间强化”。多位“拔尖计划”受访者一致表示“希望能多学一些内容,虽然配备导师制,但教师普遍和学生接触频率低,这是最大的问题”。

那么教师应如何回应需要并充分利用其对于学生思维发展的促进者角色? 日本教育家藤田英典谈道:“教师发挥促进自立性、活动性的思维,推进反省性、探究性思维的重要作用,并且发挥将课堂学习与社会学习关联起来的媒介者作用,这是一种把课堂学习与社会息息相通的对话性实践。”[39]换言之,教师需要通过对话激活学生的学习主动性、点燃合作欲望、促发思维与实际情境发生关系,进而合乎逻辑地求得有结果的思想。此外,杜威也从反面指出教学误区:“教育中存在的思维弊端之一是从演绎开始,将演绎孤立。从逻辑上讲,这种方法的错误在于,引导学生从定义、规则、普遍性原则等开始演绎思考之前,没有让他们熟知定义和概括所需的个别事实”[40]。对大规模使用讲授法的谴责或许不无道理,但对话性教学的发生以坚实的知识积累为基础。

3.批判性思维导向价值意义

相较于学习参与,情绪动力对批判性思维发展的影响更加突出。学者针对拔尖创新人才将动力剖解为学习兴趣与学术志趣两层[41],前者往往不期而至、难以掌控,还可能由于淡漠或粗心、轻视和草率等各种原因消失,而对于后者,有研究发现当前我国一流大学本科生的表现较美国学生逊色[42]。为了使“志趣”萌生并保持持久的作用力,马丁·塞利格曼的观点或许值得借鉴,这位心理学家2012年在其著作中总结了过去几十年的经验主义研究,探讨了人们持续所热衷事情的真正原因,提炼出两个关键要素,都指向要做有价值的事:一是成就,有时也称为精通,这意味着真正擅长某件事,努力练习并做到熟练;二是意义,也称为目的,这意味着比起仅仅让自己更快乐,努力去做一些更紧迫且富有关怀的事情让世界变得更好[43]。将两者结合起来即擅长一些东西,这些东西能让世界变得更美好。

批判性思维的目标在于得出正确的结论并做出明智的选择或决定。理性的发展需要练习,最终不断逼近“完美的”思考者,虽然这并不存在,但能够反思距离还有多远。