志愿服务参与对居民主观幸福感的影响研究

2022-02-03张必春杜雨

张必春 杜雨

摘要:随着我国公共服务事业的不断发展,志愿服务已经成为社会治理的重要补充力量。文章结合新时期居民幸福感增长动力不足这一背景,基于2015年中国社会状况综合调查(CSS2015)数据,考察了居民参与志愿服务是否会提升其幸福感以及如何提升其幸福感这一问题,采用有序Logit、OLS、PSM等方法探究了具体影响和作用机制。研究发现:居民参与志愿服务通过影响社会信任度与社会宽容度而增强其幸福感。分群样本分析还发现:正式和非正式志愿服务参与对不同年龄、性别和城乡地区居民幸福感的影响呈现互补关系,对于缩小居民幸福感差距具有增益作用。因此,政府要注重正式与非正式志愿服务的统筹发展,充分发挥志愿服务的社会凝聚与价值引导功能,完善志愿服务激励匹配机制,提升居民的志愿服务参与率。

关键词:志愿服务参与;幸福感;幸福差距;社会质量理论

基金项目:2018年教育部社科基金青年基金项目“治理体系现代化背景下基层党建引领多元主体参与社区治理研究”(18YJC840052)。

作者简介:张必春,华中师范大学政治与国际关系学院副教授,华中师范大学城市社区建设研究中心副主任,硕士生导师,社会学博士,政治学博士后;杜雨,华中师范大学政治与国际关系学院。(湖北武汉430079)

中图分类号:C913文献标识码:A文章编号:2095-5103(2022)01-0021-10

一、引言

生活幸福是人类社会发展的终极目标。幸福感是对生活质量的综合评价,不仅以物质生活水平为基础,也与个体心理机能相关,与社会发展逻辑和社会价值观念相协调。近年来,积极心理学从关注个体的主观快乐感受逐渐向关注人生的丰盈发展转变。2013年以来,习近平总书记围绕民生幸福作出系列重要论述,政府也推出多项惠民工程和幸福工程项目,可见增进人民幸福已成为党的建设和国家治理的重要内容。自改革开放以来,我国社会经济迅猛发展,1979—2019年间的国民生产总值增速高达9.4%,人均GDP年均增长速度高达8.4%。然而,一些学者通过研究发现,在经济高速增长的背景下,我国居民的幸福感并没有得到显著提升,且幸福感出现失衡现象。多项调查数据发现,中国居民幸福感轨迹呈U型变动[1],国民幸福感并没有随着人均GDP与收入的增长而相应提升[2],出现“幸福悖论”[3]。同时,不同居民的幸福感差距较大,一是区域间差异,相较于中西部和农村地区,东部地区和城市地区的居民幸福感更高[4];二是年龄差异,居民幸福感与年龄呈现U型关系,中年人幸福感最低[5];三是性别差异,男性幸福感整体低于女性[6]。那么在此背景下,如何提升居民幸福感、缩小幸福差距呢?

志愿服务是志愿者不以获取物质报酬为目的,自愿贡献时间、能力和财富,为社会和他人提供的公益服务[7],是社会治理的有效补充力量,在国家治理体系与治理能力现代化建设中具有重要作用。招募者通常倡导“我奉献我快乐,我参与我幸福”,以此吸引居民参与。由此,参与志愿服务可能是提升居民幸福感的一条潜在途径。

二、文献综述

国内外学者对于志愿服务的“幸福效应”从不同的维度进行了分析讨论,笔者主要从影响结果、影响程度和影响机制三方面进行文献梳理。

首先,就影响结果来看,可以总结为三种观点:一是参与中立论。此种观点主要出现在国外研究中,部分学者认为志愿服务参与行为同居民幸福感之间不存在联系。例如Menec基于马尼托巴省的老龄化调查数据回归分析发现,居民参与志愿服务对幸福感没有显著正向或负向影响[8]。二是参与幸福论。持此种观点的学者认为,居民参与志愿服务能够增加幸福感,提升生活满意度[9]。Meier S & Stutzer A通过实证分析发现,志愿者比非志愿者的生活满意度更高[10]。张文超、吴远洋和杨华磊使用中国健康与养老追踪调查数(CHARLS)发现,志愿服务参与对我国中老年居民的幸福感具有显著正向影响[11]。三是参与不幸论。持该观点的学者发现,参与志愿服务对居民幸福感具有抑制作用。Hirst研究发现,照顾家庭成员的志愿者幸福感大大降低,持续的无偿护理会增加志愿者心理痛苦的易感性[12]。可见,志愿服务与幸福感的关系在不同国家或文化间有所差异,尚未达成共识。

其次,就影响程度来看,志愿服务活动的差异性以及志愿者个体特征的不同,都会影响志愿服务的“幸福效应”:一是在志愿服务参与频率方面,适度参与有利于提升幸福感。志愿服务时间与居民心理健康之间存在一种非线性关系,Windsor et al.指出,居民的志愿服务参与频率与其幸福感之间呈倒U型关系,居民平均每年参与200小時志愿服务后幸福感有所增加,在800~1000小时左右达到顶峰[13]。二是在志愿服务参与类型方面,不同类型的志愿服务活动对居民幸福感的影响程度存在争议。Borgonovi发现,相比于世俗类志愿服务活动,宗教类志愿服务活动与居民幸福感之间的关联性更强[14]。但是Musick and Wilson分析认为,该结论仅限于老年人群体[9]。三是在个体特征差异方面,志愿者的年龄、收入等都会对幸福感产生影响。Willigen使用美国生活变化调查数据(ACL)发现,相比于年轻居民群体,志愿服务参与行为对老年居民幸福感的提升程度更高[15]。Lee发现,随着收入水平的增加,帮扶社会弱势群体类志愿服务对居民幸福感的正向影响增强,但是其与低收入志愿者的幸福感呈负相关关系[16]。

再次,就影响机制来看,大致可以总结为三种假说:一是心理资源假说。该假说认为,志愿服务参与能够引导居民产生积极认知,对抗消极和抑郁情绪以提升主观幸福感。Musick and Wilson认为,志愿服务是一种生产性活动,通过强化自信心、自尊以及自我效能感,从而提升积极情绪以增强幸福感[9]。二是社会资源假说。居民参与志愿服务的过程中,与他人频繁互动,由此增加志愿者获得社会支持、有用信息和社会资本的机会,进而有利于构筑高效的社交网络,增进社会融合度从而提升幸福感[17]。Ouellet et al.发现,志愿服务参与行为能够帮助居民积淀社会资本,拓展社会网络进而提升幸福感[18]。三是换位体验假说。该假说认为志愿服务参与行为能够提升居民对他人需求的敏感性,从而降低被剥夺感以增强幸福感。Borgonovi认为,居民参与志愿服务能够增加共情和移情能力,由此提升幸福感[19]。

国内研究注重志愿服务参与行为对某一特定年龄段群体幸福感的影响,但仍存在不足:一是缺乏整体性讨论。国内学者主要集中于老年人、大学生等群体或者使用局部地区小样本数据进行分析,缺乏全国层面的实证研究。二是忽视幸福差距问题,缺乏对比分析。已有研究仅注重志愿服务参与行为的简单存在,未关注志愿服务类型差异。三是中介机制探讨不全面。志愿服务具有重要的价值导向功能,尚未有学者从社会凝聚与社会包容角度探讨志愿服务对幸福感的作用路径。鉴于此,笔者使用2015年中國社会状况综合调查数据,对志愿服务参与的“幸福效应”进行探究,尝试探讨以下问题:我国志愿服务参与行为是否正向影响居民幸福感?社会凝聚与社会包容是否是其作用途径?志愿服务参与行为对“幸福差距”问题是否具有增益作用?

三、理论分析与研究假设

(一)志愿服务参与行为的“幸福效应”

根据马斯洛的需要层次理论,一般情况下,主体在满足了基本的生理和安全需要后,开始考虑社交(爱与归属)需要、尊重需要和自我实现需要[20]。人类幸福感按照来源,可以从低到高划分为享乐主义幸福感、自我实现幸福感和精神幸福感[21]。新时代,居民需求层次上升是我国社会主要矛盾转化的重要表现。随着物质生活不断丰裕,居民由对个人生存的追求转向追求自我发展。因此,满足居民更高层次的社会需要,提升其幸福感是破解幸福感增长停滞难题的有效解码。

志愿服务作为一种长期且无偿的亲社会行为,具有奉献社会与自我实现的双重功能,可以使志愿者通过社会关怀、奉献自我实现道德的表达和完整理性的复归,获得尊重和自我实现感以丰富心理资源,提升幸福感。笔者认为,无论是正式志愿服务还是非正式志愿服务,都能够构建和完善开放合作的行动系统与社会合作网络,满足居民的社交需求、尊重需求和自我实现需求,产生“幸福效应”。基于此,提出以下假设。

假设1:志愿服务参与对居民幸福感具有显著正向影响。

(二)志愿服务参与行为与志愿者结构差异

基于我国居民幸福感存在“性别差异”“年龄差异”与“地区间差距”的问题,本文对正式志愿服务参与和非正式志愿服务参与的“幸福效应”进行对比分析,试图从志愿者年龄、性别和城乡区域三个方面进行讨论。

第一,基于志愿者的生命历程视角。生命历程主要研究个体在一生中不断出现的社会事件和所扮演的社会角色,及其先后排序与转换[22]3。时间在居民的生命历程中起着重要作用,在志愿服务参与中,随着个体生命历程的改变,居民的生活“轨迹”、短期“转变”以及相邻转变之间的“延续”[23]都可能导致其参与志愿服务活动的意义发生变化,改变志愿服务参与对其幸福感的影响。

第二,基于志愿者的社会性别视角。社会性别不同于生理性别,是由于社会文化建构及制度影响而形成的社会性差异,我国仍存在社会角色、性别分层以及性别不平等的现象,由此,志愿服务参与产生的“幸福效应”也可能存在社会性别差异。

第三,基于城乡差异视角。随着我国城乡发展一体化战略的有序推进,我国的城乡差异逐步缩小,但城乡居民在收入、公共产品供给及基础设施水平方面仍然存在差距[24],城市地区的公共服务水平仍然要高于乡村地区。而志愿服务是公共服务的重要提供制度[25]70,因此,志愿服务对居民幸福感的提升程度可能存在城乡差异。当然,正式与非正式志愿服务参与对居民幸福感影响的异质性如何还需要进一步验证,基于此,提出如下假设。

假设2:正式志愿服务参与对不同性别、年龄居民幸福感的影响程度存在异质性。

假设3:非正式志愿服务参与对不同性别、年龄和地区居民幸福感的影响程度存在异质性。

(三)社会团结与社会包容的中介作用

社会质量理论是20世纪90年代从欧洲流行起来的一种新社会政策研究范式,倡导建立一种以自由、民主、平等与社会团结为价值导向的幸福社会,而不是片面重视GDP增长。社会质量是“公民在提高其福祉和个人潜力的条件下,能够参与其共同体的社会和经济生活的程度”[26]267-268,包括四项条件因素,即社会经济保障、社会凝聚、社会包容与社会赋权。在社会质量理论中,社会凝聚力是具有共享的规范与价值的人们之间的社会关系的状况,与社会资本密切相关。其中,社会信任是考察社会凝聚的核心概念[27],社会包容是提升社会质量的重要维度[28],强调社会成员之间协商权利公平且充分获得,主要衡量现行社会制度体系能否对不同的社会群体及其行为不加排斥地宽容和接纳,以及能否降低社会群体之间的利益冲突程度。

志愿服务参与本质上属于一种公益性社会参与行为,倡导宽容精神、助人精神。在当前的多元化社会中,志愿者通过交往与合作开展集体行动,在这一过程中进行对话、协商,能够增强志愿者之间的黏合度、包容度与信任度。因此,居民志愿服务参与行为可能会通过提升居民之间的社会信任感与社会包容感而对其幸福感产生正向影响,由此,提出以下两项研究假设。

假设4:社会包容在居民志愿服务参与与幸福感关系中具有中介作用。

假设5:社会信任在居民志愿服务参与与幸福感关系中具有中介作用。

四、数据选取与变量描述

(一)数据与变量选取

本研究所用数据源于中国社会科学院社会学研究所于2015年在全国范围内收集的“中国社会状况综合调查数据”(Chinese Social Survey,下文简称CSS2015)。运用概率抽样,覆盖全国31个省份的151个区县的11000余个家庭,具有充分代表性与科学性。本文讨论志愿服务参与对居民幸福感的影响,根据变量需求剔除缺失值和不适用样本后,保留样本9247个。

1.居民幸福感。本文的被解释变量为居民幸福感。幸福感作为一种相对稳定的主观感受,受主客观多种因素影响,测量较为复杂。学界主要是对生活质量意义层面和心理健康意义层面的幸福感进行测量,自陈量表法是目前学界的主流测量方法。在CSS2015问卷中,对应的题目是:“您是否同意‘总的来说,我是一个幸福的人这一感受?”居民对幸福感进行自我报告,1分表示“非常不幸福”,5分表示“非常幸福”。

2.志愿服务参与。本文的解释变量是居民志愿服务参与。按照发起主体,志愿服务可以划分为正式志愿服务和非正式志愿服务,前者是由公共服务部门、非政府机构自上而下发起的志愿服务;后者是个人由下而上自发组织开展的志愿服务[29]26。在CSS2015问卷中,正式志愿服务参与对应的题目是“自2012年以来,您是否参加过政府/单位/学校組织的志愿者活动?”非正式志愿服务参与对应的题目是“自2012年以来,您是否参加过自发组织的社会公益活动?”1表示“是”,0表示“否”。这里将正式和非正式志愿服务参与统称为志愿服务参与。该数据的优点在于时间长度为2012—2014三年时间,能够较好地体现居民志愿服务参与的稳定性,增加了数据的可信性与科学性。

3.中介变量。文章的中介变量是社会信任度和社会包容度。在CSS2015中,对于社会信任程度,问卷中对应的题目为:“请用1—10分来表达您对现在人与人之间的信任水平的评价。”1分表示非常不信任,10分表示非常信任。对于社会包容程度,问卷中对应的题目为:“请用1—10分来表达您对现在社会宽容程度的评价。”1分表示“非常不宽容”,10分表示“非常宽容”。

4.控制变量。文章将人口学因素、家庭情况、社会经济特征作为控制变量。一是人口学因素,包括性别、年龄、政治面貌、受教育年限和宗教信仰;二是家庭情况因素,考虑到中国传统“家本位”思想影响深远,家庭对居民幸福感具有重要影响,由此将婚姻状况、家户人数、家庭人均收入纳入控制变量;三是社会经济特征因素,包括养老保险、工作状况、个人经济状况、居住社区类型。

(二)变量描述分析

总体来看,通过样本描述性分析可以发现:第一,我国居民整体幸福感处于较高水平。居民幸福感均值为3.586,“非常幸福”和“较为幸福”的居民比例分别为17.03%和42.46%,可见,我国居民总体幸福感的平均水平已高于“一般幸福”水平;第二,我国居民志愿服务参与率不高且存在结构性差异,志愿服务参与率仅为21.08%,具体来看,非正式志愿服务的参与率为16.26%,比正式志愿服务高5.1%,这与非正式志愿服务参与门槛低、专业要求不高有关。

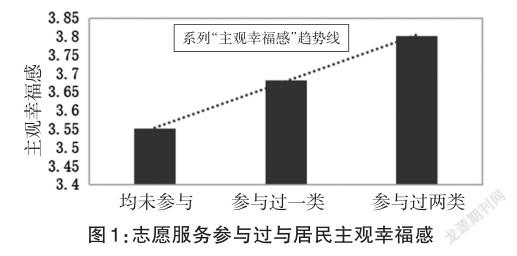

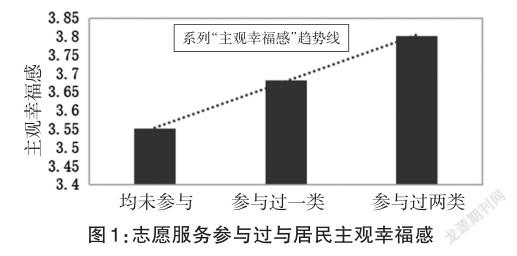

就二者关系来看,参与过志愿服务的居民幸福感比未参与过志愿服务的居民更高。未参与过志愿服务的居民幸福感均值为3.551。参与过其中一类志愿服务的居民幸福感均值为3.682,两类志愿服务均参与过的居民幸福感均值为3.802。由此发现,参与志愿服务能够显著提升居民幸福感,当然,这还需要进一步验证分析。

五、实证分析

(一)基础回归分析

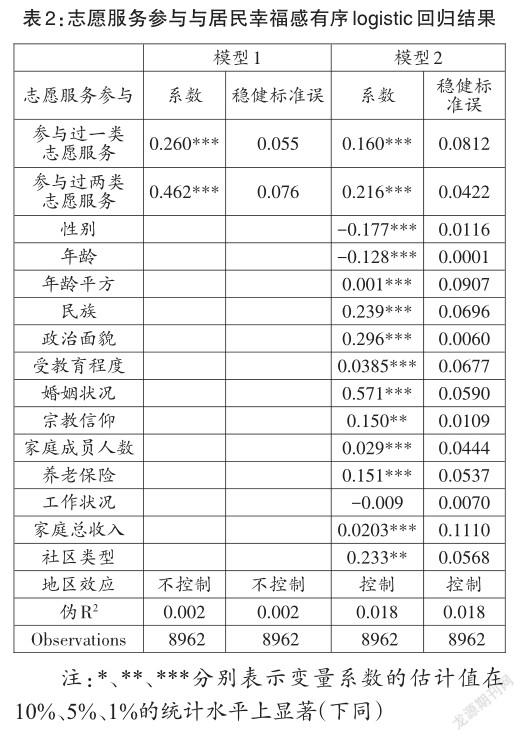

由于被解释变量将居民幸福感从低到高分为5级,属于有序多分类变量,因此文章选择使用有序多分类逻辑斯蒂回归。研究发现,志愿服务参与行为对居民幸福感具有显著正向影响。分析结果如表2所示,模型(1)纳入志愿服务参与变量和居民幸福感变量,以未参与过志愿服务的居民为参照,参与过其中一类志愿服务的居民幸福感水平提升了26%,两类志愿服务均参与者提升了46.2%。模型(2)在此基础上增加了控制变量和地区效应,回归系数有所下降,参与过一类志愿服务的居民幸福感增加了16%,两类志愿服务均参与者幸福感增加了21.6%。这验证了假设1,志愿服务参与行为能够提升居民幸福感,并且两类志愿服务均参与过的居民幸福感提升更为显著。

在控制变量的回归结果中,除工作状况外,其他因素均在1%或5%的水平上对居民幸福感具有显著影响。在性别方面,男性志愿者的幸福感低于女性志愿者,存在明显的幸福感“性别差异”;在年龄方面,年龄回归系数为-0.128,年龄平方回归系数为0.001,表明居民幸福感随年龄呈U型变化,确实存在“年龄差异”;在社区类型上,城市社区居民的幸福感高于农村社区居民,存在幸福感“区域差异”;在民族方面,汉族志愿者的幸福感总体水平高于少数民族志愿者;在政治面貌上,以党员为参照,发现党员志愿者的幸福感高于非党员志愿者;在受教育程度方面,受教育年限对居民幸福感具有正向影响,志愿者受教育程度越高,幸福感越高;在婚姻状况方面,有配偶的志愿者幸福感水平更高,可见和谐美满的婚姻状态对于幸福感评价具有重要影响;在宗教信仰方面,有宗教信仰的志愿者幸福感高于无信仰志愿者,可能是宗教文化信仰有助于帮助居民减轻负向风险冲击带来的精神压力,同时也有助于弱化居民收入、教育程度差异,化解消极情绪[30];在家庭成员人数方面,家户人数与幸福感呈正相关;在养老保险方面,有养老保险的志愿者幸福感比无养老保险的志愿者幸福感更高;在家庭总收入方面,家庭总收入与居民幸福感呈正相关,这是由于本数据属于短期截面数据,长时间来看会产生“幸福感悖论”现象[31]。

(二)内生性处理与稳健性检验

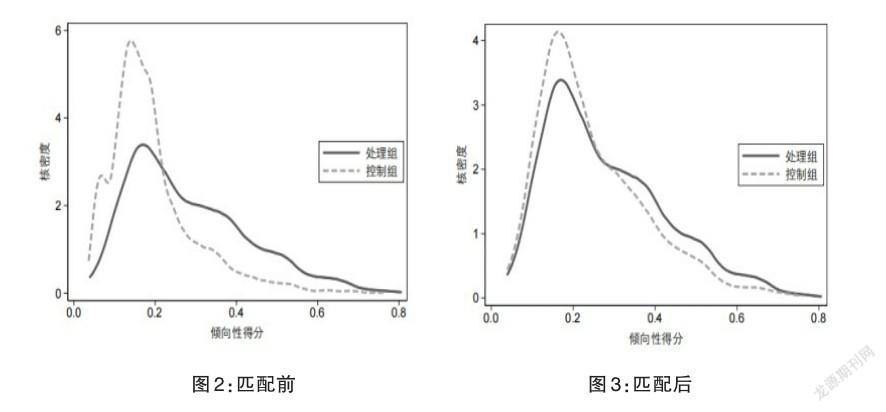

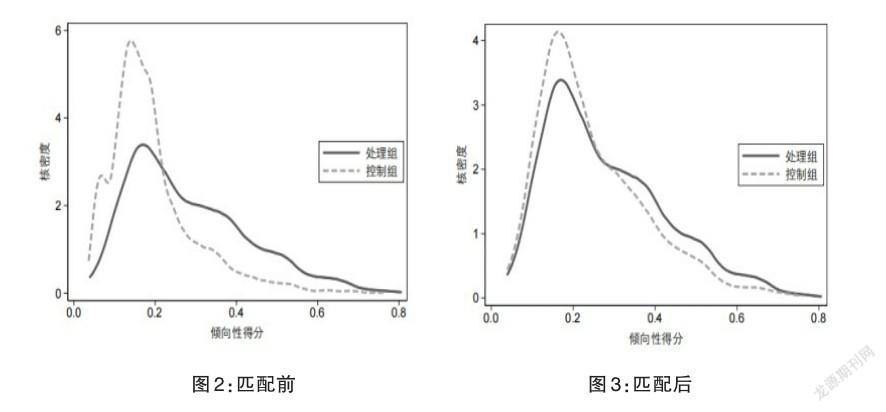

居民是否参与志愿服务与幸福感之间可能因遗漏变量、自选择、测量误差问题而存在内生性问题,不能较好地测量志愿服务参与的“幸福效应”,为了降低由于选择偏差、有偏估计等对样本产生的影响,本文选择使用倾向匹配得分法(PSM)处理内生性问题,采用Logit回归估计居民参与志愿服务的倾向得分,以此进行匹配。表3即匹配后的平衡性检验结果,可以看出,参与志愿服务和未参与志愿服务经过匹配后的样本均值无显著差异,匹配后的样本均值偏差率得到降低。图2为核密度函数图,可以更直观地进行对比,匹配后(图3)处理组与控制组核密度函数更加接近,且样本数据损失较少,这说明匹配结果较佳。

本文使用近邻匹配、半径匹配、核匹配、局部线性回归匹配和马氏距离匹配等多种匹配方法,采用Bootstrap自助抽样法对居民志愿服务参与的平均处理效应(ATT)进行检验,估计结果如表4所示。为保证结果的稳健性,本文使用五种不用匹配方法,在控制内生性问题后,处理效应差异较小,志愿服务参与对居民幸福感仍然在1%的统计水平上具有正向影响,与上述回归结果保持一致,假设1仍然成立。

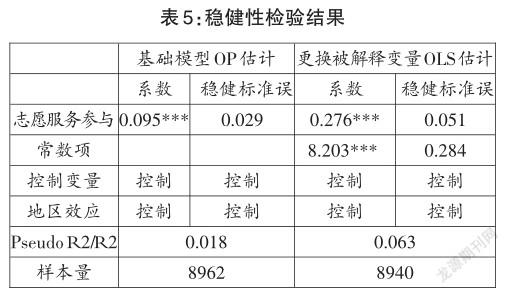

本文通过替换估计模型和被解释变量对回归结果进行稳健性检验。首先,本文采用有序Probit模型。其次,将被解释变量替换为居民生活满意度,使用线性回归OLS模型进行估计。问卷中生活满意度的对应题目为“请用1—10分来表达您对生活的满意度”,赋值越高表示生活满意度越高。表6即稳健性检验结果,从表3和表5对比来看,在更换回归模型和被解释变量后,回归系数和标准误方面虽然存在部分差异,但估计结果仍然一致,参与志愿服务在1%水平上对居民幸福感具有正向影响,这说明回归结果具有稳健性。

(三)分群样本估计

前述分析验证了志愿服务的“幸福效应”。但是,笔者感兴趣的一个重要问题为:对于不同的参与群体而言,志愿服务参与行为的“幸福效应”是否存在异质性?进一步而言,正式与非正式志愿服务受制度因素影响,对居民幸福感的影响程度是否存在差异?由此,对不同年龄、性别和城乡地区的居民进行了分组回归分析。

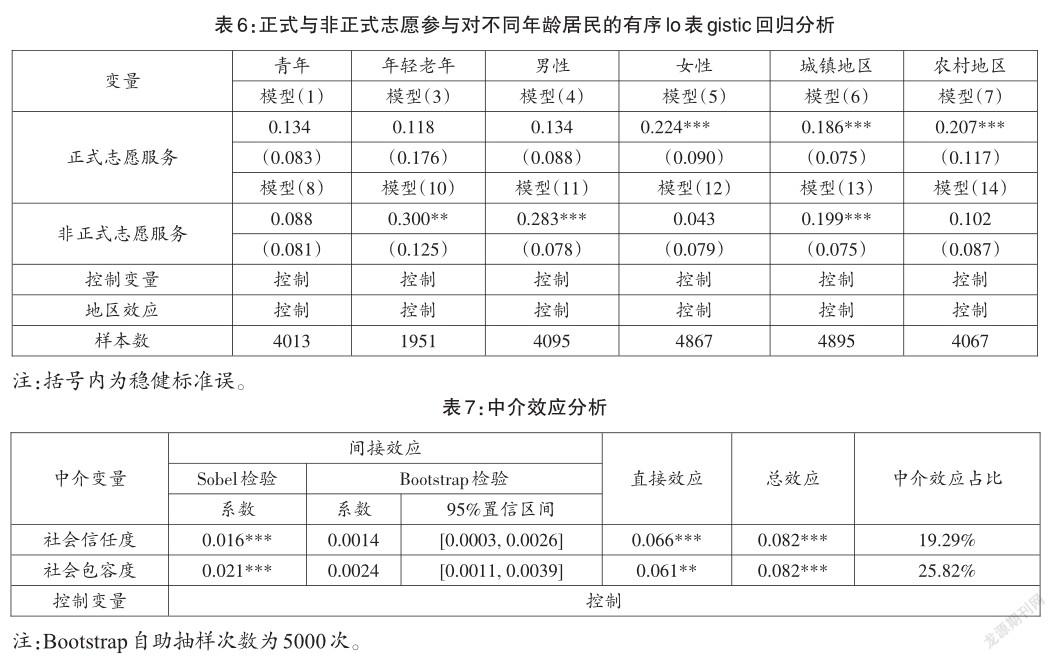

1.年龄结构差异。按照世界卫生组织2021年的划分标准,本文将被访者划分为青年人(18—45岁)、中年人(45—59岁)、年轻老年人(60—74岁)三个子样本,并分别估计了正式志愿服务参与和非正式志愿服务参与对三组样本幸福感的影响程度(表6第1—3列)。

结果显示,一是正式与非正式志愿服务参与对居民幸福感的影响具有“年龄互补性”——非正式志愿服务参与行为弥补了正式志愿服务参与行为对老年居民幸福感提升不显著的问题。二是参与正式与非正式志愿服务能够显著增益幸福感最低的中老年群体。可能的解释为:随着生命历程的推移,个体的社会角色与事件不断发生转变,参与不同类型志愿服务的机会成本与价值意义也不同。对老年群体而言,由于退休等导致角色退出,参与公共服务部门、非政府机构发起的正式志愿服务机会减少,而非正式志愿服务参与有助于老年居民适应退休后的生命历程“转变”,并且其自发性、志愿性特点更强,更有利于产生“幸福效应”;对中年群体而言,正式与非正式志愿服务均可以有效延伸其社会角色,居民通过参与两类志愿服务均可以完成不同的角色任务,例如成为更好的父母与公司员工等。

2.性别结构差异。根据被访者的性别,将样本划分为男性居民和女性居民两个子样本,并分别估计了正式与非正式志愿服务对不同性别居民幸福感的影响(表6中第4列和5列)。结果显示,正式与非正式志愿服务参与对居民幸福感的提升具有“性别互补性”——正式志愿服务参与显著提升女性居民幸福感,而非正式志愿服务参与对男性居民幸福感具有正向影响,即相互补充。

就正式志愿服务参与而言,其对女性居民的主观幸福感在5%的统计学水平上具有显著影响,参加正式志愿服务的女性幸福感水平提高了22.3%;就非正式志愿服务参与而言,对于男性居民的主观幸福在1%的统计学水平上具有显著影响,参与非正式志愿服务的男性比未参与者的幸福感高28.1%,对女性影响不显著。

从社会性别角度而言,相对于男性,女性更容易受到家庭、传统文化等因素的影响,在参与非正式志愿服务时,失去所在单位、政府部门等的直接支持后,社会支持度不强,并且女性比男性更容易受到心理韧性和社会支持的影响,因此,非正式志愿服务参与对女性居民的幸福感没有显著影响。

3.城乡地区差异。根据问卷中的城乡划分,将样本划分为城市地区居民与农村地区居民两个子样本,并分别估计了正式与非正式志愿服务参与对不同地区居民幸福感的影响(表6第6和7列)。结果显示:正式与非正式志愿服务参与主要对城市地区居民幸福感提升具有显著作用;正式志愿服务参与对农村地区居民幸福感具有一定提升作用,一定程度上弥补了非正式志愿服务参与对农村地区居民幸福感提升不显著的问题。

究其原因,可能是由于我国正式与非正式志愿服务尚未形成统筹发展格局,且非正式志愿服务城乡发展不均衡造成的。一方面,非正式志愿服务发展动力不足。相比正式志愿服务,政府对非正式志愿服务的支持力度不足,且民间尚未形成良好的志愿服务参与氛围。发展良好的志愿服务组织多具有官方色彩,并且在未来的较长时间内这种格局不会有明显转变[32]。另一方面,农村志愿服务体系不完善。相比城镇地区的志愿服务,乡村地区的非正式志愿服务仍缺乏成熟的运转机制,管理失范、专业化不足以及认可度不高等问题多见,这些都容易降低志愿者的积极性与幸福感。

(四)中介效应分析

为进一步探究志愿服务参与对居民幸福感的影响,本文采用Sobel和Bootstrap检验方法,对社会信任度和社会包容度的中介效应进行了检验分析,分析结果如表7所示,在志愿服务参与行为和居民幸福感的关系中,社会信任度和社会包容度具有部分中介作用。

具体来看,社会信任度和社会包容度的间接效应系数在1%的水平上显著,在Bootstrap95%置信区间內不包含0,表明间接效应成立。一方面,社会信任度对幸福感的直接效应和总效应在1%的水平上显著,这说明社会信任度在志愿服务对居民幸福感的影响中具有部分中介作用,中介效应占比19.29%。另一方面,社会包容度对居民幸福感的直接效应和总效应分别在5%和1%的水平上显著,这说明社会包容度在志愿服务对居民幸福感的影响中具有部分中介作用,中介效应占比25.82%。因此,假设3和假设4得到验证。

六、結论与讨论

为了纠偏“幸福停滞的经济增长”难题,笔者基于2015年中国社会状况综合调查的相关数据,对参与志愿服务是否能够提升居民主观幸福感进行了实证探究,基于研究结论,本文从志愿服务发展、志愿服务功能和参与激励三个方面提出有效推动志愿服务发展、增强居民幸福感的政策建议。

第一,要注重正式与非正式志愿服务统筹发展。研究发现,志愿服务的类型差异,影响“幸福效应”发挥,正式志愿服务和非正式志愿服务对居民幸福感的提升各有侧重。因此,我国的志愿服务发展模式既不能完全采用自上而下的国家动员模式,也不能只提倡纯民间的自发模式,基于中国志愿服务“起步晚,推广慢”的特点,要坚持推进“自下而上发起,自上而下扩展”的志愿服务发展模式[33],加快完善志愿服务体系。

第二,挖掘志愿服务对居民的导向与凝聚功能。社会信任与社会凝聚力是影响经济社会建设发展、引发社会矛盾和冲突的重要根源。分析发现,居民通过参与志愿服务和内化志愿精神,凝聚了信任、包容、互助等优秀价值观,从而提升了主观幸福感。在社会全面转型时期,重建社会信任成为我国社会建设的重要工作,必须充分发挥志愿服务的价值导向功能和社会凝聚功能,以志愿服务为平台联结各原子化个体,提升社会凝聚力与信任度,构建真正意义上的命运共同体。

第三,完善志愿服务激励机制。参与动机的满足是志愿服务参与长效化、扩大化的基础。分析发现,我国居民志愿服务参与比例相对不高且存在结构性差异,正式志愿服务参与比例最低。分群样本分析还发现,正式与非正式志愿服务参与对不同群体的作用效果不同。居民参与志愿服务的动机具有多样性与复杂性。例如,参与群体不同,其志愿服务动机也存在差异。政府及相关公共部门提升志愿服务参与率的激励措施,易包含隐性的社会压力,容易对志愿服务的“幸福效应”产生负面作用。因此,完善志愿服务激励机制,需要以志愿者参与动机为导向,让志愿服务激励措施与居民参与动机相匹配。

参考文献:

[1]Easterlin R A, Morgan R, Switek M, et al.Chinas life satisfaction, 1990- 2010[J].Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012, 109(25).

[2]邢占军.我国居民收入与幸福感关系的研究[J].社会学研究,2011(1).

[3]Brockmann H., Delhey J, Welzel C.The China Puzzle: Falling Happiness in a Rising Economy[J]. Journal of Happiness Studies, 2009, 10(4).

[4]吕雁琴,邱康权.我国区域间幸福差距及其影响因素研究——基于CGSS(2015)数据实证研究[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2020,48(5).

[5]边燕杰,肖阳.中英居民主观幸福感比较研究[J].社会学研究,2014(2)

[6]石超,乔晓春.中国人生活满意度的年龄-时期-队列效应分析[J].人口与发展,2017(4).

[7]魏娜.我国志愿服务发展:成就、问题与展望[J].中国行政管理,2013(7).

[8]Menec V H.The Relation Between Everyday Activities and Successful Aging: A 6-Year Longitudinal Study[J].The journals of gerontology.Series B, Psychological sciences and social sciences, 2003, 58(2).

[9]Musick M A, Wilson J.Volunteering and depression: the role of psychological and social resources in different age groups[J].Social science & medicine , 2003, 56(2).

[10]张文超,吴远洋,杨华磊.志愿服务、年龄差异与主观幸福感[J].南方经济,2021(3).

[11] Meier S, Stutzer A.Is Volunteering Rewarding in Itself?[J].Economica (London),2008,75(297).

[12] Hirst M.Carer distress: A prospective, populationbased study[J].Social Science & Medicine,2005,61(3).

[13] Winsdor T D, Anstey K J, Rodgers B.Volunteering and psychological well- being among young- old adults: how much is too much?[J].Gerontologist, 2008, 48(1).

[14] Borgonovi F.Doing well by doing good.The relationship between formal volunteering and self-reported health and happiness[J].Social Science & Medicine, 2008, 66(11).

[15] Van Willigen M.Differential benefits of volunteering across the life course[J].J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 2000, 55(5).

[16] Lee M.Volunteering and Happiness: Examining the Differential Effects of Volunteering Types According to Household Income[J].Journal of Happiness Studies, 2019, 20(3).

[17]石伟,李林.志愿行为对个人幸福的影响[J].心理科学进展,2010,18(7).

[18] Ouellet M, Morin C M, Lavoie A.Volunteer work and psychological health following traumatic brain injury[J].The journal of head trauma rehabilitation, 2009, 24(4).

[19] Borgonovi F.Doing well by doing good.The relationship between formal volunteering and self-reported health and happiness[J].Social Science & Medicine, 2008, 66(11).

[20] A.H.Maslow, A Theory of Human Motivation[J]. Psychological Review, 1943, 50(01).

[21]傅緒荣,魏新东,王予灵,等.智慧与幸福感的关系:基于多元幸福取向的视角[J].心理科学进展,2019,27(3).

[22] Elder, G.H.J.,et al.The Emergence and Development of Life Course Theory[M].New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003.

[23]包蕾萍.生命历程理论的时间观探析[J].社会学研究,2005(4).

[24]林毅夫,陈斌开.发展战略、城市化与中国城乡收入差距[J].中国社会科学,2013(4).

[25]萨瓦斯.民营化与公私部门的伙伴关系[M].周志忍,译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[26] Beck W., Der Maesen L., Thomese F.,et al.Social quality: a vision for Europe[M].The Hague: Kluwer Law International, 2001.

[27]林卡,高红.社会质量理论与和谐社会建设[J].社会科学,2010(3).

[28] Alan Walker, The Social Quality Approach: Bridging Asia and Europe[J].Development and Society, 2009, 38(2).

[29]许莲丽.新时代中国志愿服务理论与实践的新探索[M].北京:人民出版社,2018.

[30]李树,陈刚.“关系”能否带来幸福?——来自中国农村的经验证据[J].中国农村经济,2012(8).

[31]吴菲.更富裕是否意味着更幸福?基于横截面时间序列数据的分析(2003—2013)[J].社会,2016,36(4).

[32]王丽荣,陈思.中美两国志愿服务发展的比较及启示——基于居民消费变化的视角[J].华南师范大学学报(社会科学版),2019(1).

[33]邓国胜.中国志愿服务发展的模式[J].社会科学研究,2002(2).

责任编辑:赵春燕