多层螺旋CT扫描成像诊断颅内动脉瘤患者的影像学特征及其应用优越性

2022-01-27李强岳军艳吴清武刘小焕王明盛

李强 ,岳军艳 ,吴清武 ,刘小焕 ,王明盛

1.新乡医学院第一附属医院 放射科(新乡,453100)

2.新乡医学院第一附属医院神经介入科(新乡,453100)

0 引言

目前常见脑血管病症是颅内动脉瘤,中老年群体最常见,致残率、死亡率均高,涉及病因尚不明,与遗传、高血压、动脉粥样硬化及颅内动脉壁缺陷有关,可能与局部血管异常、异常膨出颅内动脉管壁也有关,患者具体呈恶心、头晕及昏迷等表现,疾病持续进展、增加蛛网膜下腔出血风险,危及生命,因此尽早诊治有积极作用。朱君孺[1]证实,临床公认的诊断此病“金标准”是数字减影血管造影(DSA),其属有创检查,并未适合耐受度差的中老年,且反复、多次检查,可能损害机体动脉内膜、诱导神经系统并发症发生,效果欠佳,基于此,下面分析颅内动脉瘤患者行多层螺旋CT 诊断价值。

1 资料和方法

1.1 基线资料

回顾性研究法,数据采集本医院2018 年2月-2020 年1 月间就诊的35 例颅内动脉瘤患者资料,入院后均行DSA、多层螺旋CT 扫描,均知情并签字确认“知情同意书”,经医院伦理委员会批准。其中男性19 例,女性16 例,年龄30~73岁,平均(51.45±5.28)岁;体重54~76 kg,均值(64.28±6.39) kg;手术确诊的并发症:脑出血9 例,蛛网膜下腔出血8 例,突发性头痛10 例,其他8 例;文化程度:≤初中13 例,高中12 例,≥大专10 例。

纳入标准:①与“颅内血管畸形与动脉瘤诊检与治疗”[2]相符;②呈头晕、恶心呕吐及昏迷等表现;③无DSA 检查禁忌;④资料完整。

排除标准:①伴其他急慢性病症;②伴恶性肿瘤、传染性病症;③器质性病变;④精神异常、有癫痫病病史;⑤器质性病变、免疫缺陷;⑥中途退出研究。

1.2 方法

入院后35 例颅内动脉瘤患者均行DSA、多层螺旋CT 扫描,检查流程如下:

①DSA 诊断,选用C 型臂数字减影机(美国GE 公司)设备,经患者股动脉,置入6F 动脉鞘,即刻将5F 造影导管插入其中,左右颈内动脉、椎动脉均是造影部位,每次控制颈内动脉造影剂的剂量为9 mL,控制速度为6 mL/s;每次控制椎动脉造影剂的剂量为7 mL,控制速度为5 mL/s,待结束造影检查后,图像送到处理工作站、对图像结果综合分析。

②多层螺旋CT 扫描成像,选用320 排螺旋CT 扫描仪(佳能公司Canon),颅顶-颈部第一椎体下缘是具体扫描范围,患者肘正中位置,借助双筒高压注射器,注射优维显造影剂370 mg.I/mL,控制注入速度为5 mL/s,注射量50 mL,对比剂注射完成后使用40 mL 生理盐水行冲管操作,设定具体参数是:容积扫描采集图像,覆盖范围160 mm(320×0.5 mm),管电压120 kV、管电流300 mA,层厚0.5 mm,获得的图像送到影像处理工作站,采用多平面重组(MPR),最大密度投影(MIP)、容积再现(VR)进行观察,利于对脑血管形态综合了解,通过观察三维血管成像,明确患者是否存有颅内动脉瘤,尽早确诊疾病。

1.3 观察指标

①诊断结果:统计脑动脉瘤最大径、瘤颈最大径。

②诊断效能:

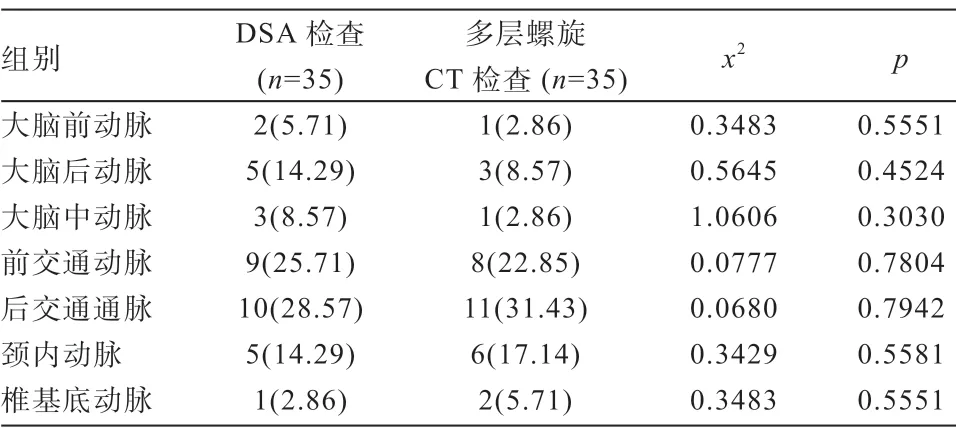

③病灶检出符合率:统计检出大脑前动脉、大脑后动脉、大脑中动脉、前交通动脉、后交通通脉、颈内动脉及椎基底动脉的例数。

1.4 统计学方法

数据经Excel 表整理,SPSS 22.0 统计软件分析,计量资料采用均数± 标准差表示,行t检验。计数资料构成比用[n(%)]表示,行χ2检验。检验水准P=0.05。

2 结果

2.1 诊断结果

比较脑动脉瘤最大径、瘤颈最大径无差异,P>0.05,诊断结果比较见表1。

表1 诊断结果比较(,mm)Tab.1 Comparison of diagnostic results

表1 诊断结果比较(,mm)Tab.1 Comparison of diagnostic results

2.2 诊断效能

患者经多层螺旋CT 经诊断后,灵敏度为97.14%、特异度为91.43%、阳性预测值为94.29%、阴性预测值为91.43%。

2.3 病灶检出符合率

患者经DSA 检查:检出率为100%;患者经多层螺旋CT 检查:检出率为91.43%,DSA 检查、多层螺旋CT 检查的病灶检出符合率无差异,P>0.05,病灶检出符合率比较,见表2。

表2 病灶检出符合率比较[(n),%]Tab.2 Comparison of coincidence rate of lesion detection

3 讨论

颅内动脉瘤是常见的脑血管病症,致残率、死亡率均高,危及患者生命健康,随着现代医疗事业发展,影像学技术在临床应用较广泛,既往研究发现[3],DSA 是诊断此病的“金标准”,以2 次处理图像、重建三维图像为基点,弥补结构重叠的问题,从多个角度,对动脉瘤大小、与周围血管关系进行直观显示,利于对动脉瘤原始属性显示,在颅脑疾病诊断中应用较广泛,但该技术是有创检查、风险更高,不适合身体机能降低的老年群体,且此检查方式重复性并不理想,多次操作极易对机体动脉产生损害、增加并发症风险,因此结合患者实际,予以检查前,对受检者禁忌证需严格筛查,避免发生医疗纠纷[4-5]。

研究报道[6],目前诊断此病的首选方式为多层螺旋CT,其是无创血管检查,实用价值较高,具备确诊率高、操作简便及经济实惠等特点,通过清晰地显示血管的空间立体结构、周围组织关系,明确血管内病灶情况,且该方式利于对通道中的相关数据进行采集,具有较高的分辨率,提供清晰视野、快速完成扫描,便于获得的脑血管图像质量较高,为临床医师诊断病情、提供参考数据。其次,借助多层螺旋CT 诊断此病时,三维显像能力较强,清晰、实时地显示瘤体、载瘤动脉与周围组织关系等,甚至发现腔内血栓、瘤壁钙化等病灶。与其他诊断方式比较,该项诊断具备适应证广泛、放射损伤小等优势,基本所有患者均适合。需要注意的是,对患者椎动脉动脉瘤、眼动脉动脉瘤进行诊断时,颅底骨质影响诊断效果,无法对瘤体全貌进行清晰的显示,需要辅助其他诊断方法来提高诊断确诊度,改善患者预后[7-8]。近年来研究表明,CT 血管造影也是诊断此病常见方式,但仍有检查时间长、处理图像后丢失信息等缺点,临床医师对图像进行检查时,仅能对血管解剖结构直观了解,无法对肿瘤部位的血流动力学情况加以明确,且重建图像时,操作手法、熟练程度均会影响图像质量,因此实际开展相关检查时,尽量选择熟练度高的医师开展操作流程,为检查准确度提供可靠的保障[9]。

本研究显示,比较脑动脉瘤最大径、瘤颈最大径无差异,P>0.05;患者经多层螺旋CT 经诊断后,灵敏度为97.14%、特异度为91.43%、阳性预测值为94.29%、阴性预测值为91.43%;比较病灶检出符合率也无差异,P>0.05,表示结果与杨剑[5]文献相同,通过分析CT 图像发现,颅内动脉瘤呈囊状、梭形,部分群体的肿瘤不规则,偶有夹层动脉瘤,机体颈部发生轻度扩张、狭窄,予以对比剂后充盈瘤体,利于对瘤体的形态、大小直观了解,因此CT 诊断此病的准确度、灵敏度及特异度均高,为后期临床治疗提供参考数据,改善患者预后,具有实践价值。

综上所述:颅内动脉瘤患者行多层螺旋CT 扫描成像诊断能尽早确诊、提高诊断效能,具有重复性好、安全性高等特点,对病灶位置、形态及大小清晰地显示,可作为早期诊断此病方式,具有可借鉴性。