水质因子季节变化规律及对池蝶蚌生长的影响

2022-01-27董家仪曹广义赖昕欣胡蓓娟洪一江

董家仪,李 菁,曹广义,赖昕欣,胡蓓娟,洪一江

(南昌大学生命科学学院,江西 南昌 330031)

池蝶蚌(Hyriopsisschlegelii)隶属软体动物门(Mollusca)、瓣鳃纲(lamellibranchia),古异齿亚纲(Palaeoheterodon)、蚌目(Unionoida)、蚌科(Uniondiae)、帆蚌属(Hyriopsis),贝壳大型、鼓起,壳质坚厚,外形呈无规则的长椭圆形,前端钝圆,后端尖长,背缘向上扩展成三角形。外套膜结缔组织发达厚实、蚌体重、晶杆粗长、生长速度快、珍珠分泌能力强、贝壳珍珠层厚、光泽强、培育大规格珍珠比例高[1]。池蝶蚌为我国当前的一种重要的淡水育珠蚌,养殖面积超过20万亩,约占1/3,覆盖到全国淡水珍珠主产区[2]。

目前,珍珠蚌生产中主要有单养和渔-蚌混养模式,无论是哪种养殖模式,养殖水域的水质都会对珍珠蚌的生长产生较大影响[3-4],Ling-lanYan等[5]的研究说明了珍珠蚌的生长形状与成珠质量显著相关,而培育珍珠的水体要求水体溶氧高,富含浮游生物[6],因此开展珍珠蚌养殖水域的水质研究对珍珠养殖具有重要意义[7-8]。如何通过优化养殖模式来提高养殖生物对水体内营养物质的利用效率,增加经济效益和降低污染,是今后珍珠培养工作的一个重点[9-10]。目前已有在不同季节和不同养殖模式中针对池蝶蚌的研究[11-12],但还缺少在时间和空间尺度进行关联,所以比较不同季节、不同水域池蝶蚌养殖水体的水质特点,揭示其与池蝶蚌生长的关系,可为池蝶蚌养殖的养殖计划和管理措施提供重要参考价值。

1 材料与方法

1.1 实验设计

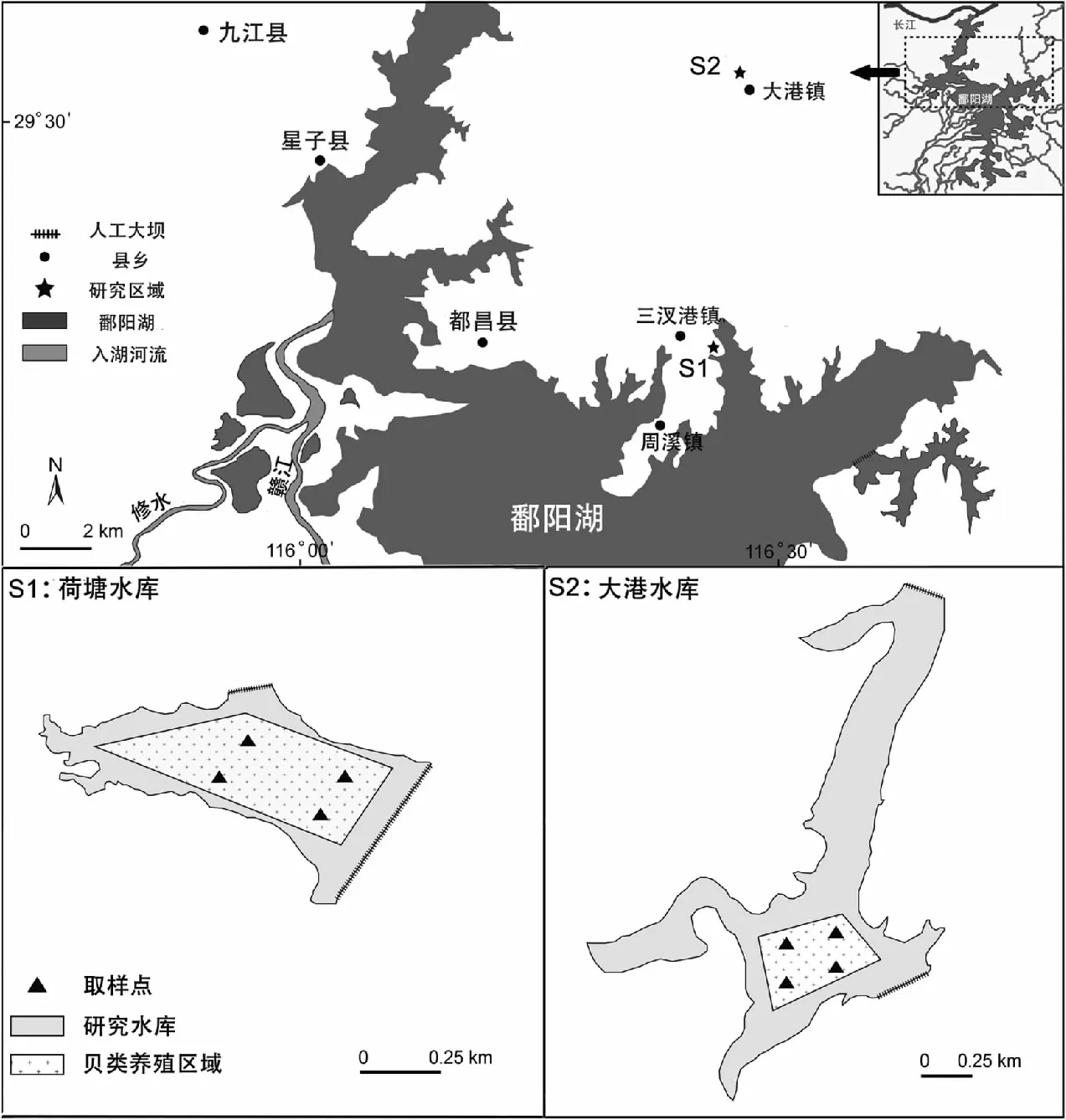

本研究于2017年6月~2018年5月分别调查分析了江西省都昌鄱阳湖池蝶蚌育珠养殖基地内2个养殖点——大港养殖基地(以下简称DG)和荷塘养殖基地(以下简称HT)水体的水质及其池蝶蚌各生长指标。

所调查的池蝶蚌养殖水体分布在江西省(九江市都昌县),大港养殖基地位于东经116.28°,北纬29.33°,面积16 万m2,水深10 m;荷塘养殖基地位于东经116.25°,北纬29.15°,面积400 000 m2,水深10 m。两个养殖基地的养殖模式类似,均为鱼蚌混养模式,投放的鱼/蚌比例相同,大港基地投放鱼饲料,荷塘基地投放鱼饲料+生物肥料。每个养殖点根据其占地设置4个采样点(如图所示),每个采样点根据不同的情况设置不同的重复。

图1 池蝶蚌养殖基地位置及采样点设置图

1.2 样品的采集与分析、测定方法

2017年6月~2018年5月实验期间,每月5日前往养殖基地采样。使用水质监测仪现场测定每个样点的水温(WT)、pH、盐度(Sal)、溶氧(OD)、浊度(Turbid)、叶绿素(Chla)和藻蓝蛋白(BGA-PC)等,水样采集的深度为0.5 m,每个采样点设3个重复,水样采集工具使用5 L的有机玻璃圆缸,每样点取水样带回实验室后-20℃冰冻保存,使用碳氮分析仪进行总碳(TC)和总氮(TN)的分析。取水样1 L水样,经直径25 mm的Whatman GF/F玻璃纤维滤膜(使用前经450 ℃灼烧2 h,除去有机质)过滤,将滤膜在60 ℃下烘干48 h,在干燥器中冷却后称重。将烘干后的GF/F玻璃纤维滤膜经450 ℃灼烧2 h,冷却后再称重(灼烧后灰分重)。根据空白滤膜重、样品滤膜烘干重、灼烧减重及过滤水样体积,计算水样中悬浮颗粒有机物含量。

每个采样点处随机取10个养殖蚌,清洗表面后,使用电子数显卡尺测量其壳长、壳宽、壳高、体长和体高。

壳长:壳的前缘到后缘的距离,AB 示;壳高:翼下端到腹缘的垂直距离,OH示;壳宽:左右两壳的最大距离,CD 示。

对实验始末的池蝶蚌进行测量,以珍珠蚌的“壳长/壳宽”比值为生长参考值,同时计算各养殖基地池蝶蚌的生长率,计算公式:

生长率(%)=(Wt-W0)/W0×100%

式中,Wt表示蚌的终末总重(kg),W0表示蚌的初始总重(kg)。

采用单因素方差分析(One-way ANOVA)检验不同养殖点对各水化学指标的影响及各处理组间的差异,用Duncan’s test 进行多重比较,采用SPSS 10.0对数据结果进行差异和相关性分析,取P<0.05为显著性水平,P<0.01为极显著水平,所有图形均由sigma plot 生成。

2 结果与分析

2.1 水质因子的季节变化规律

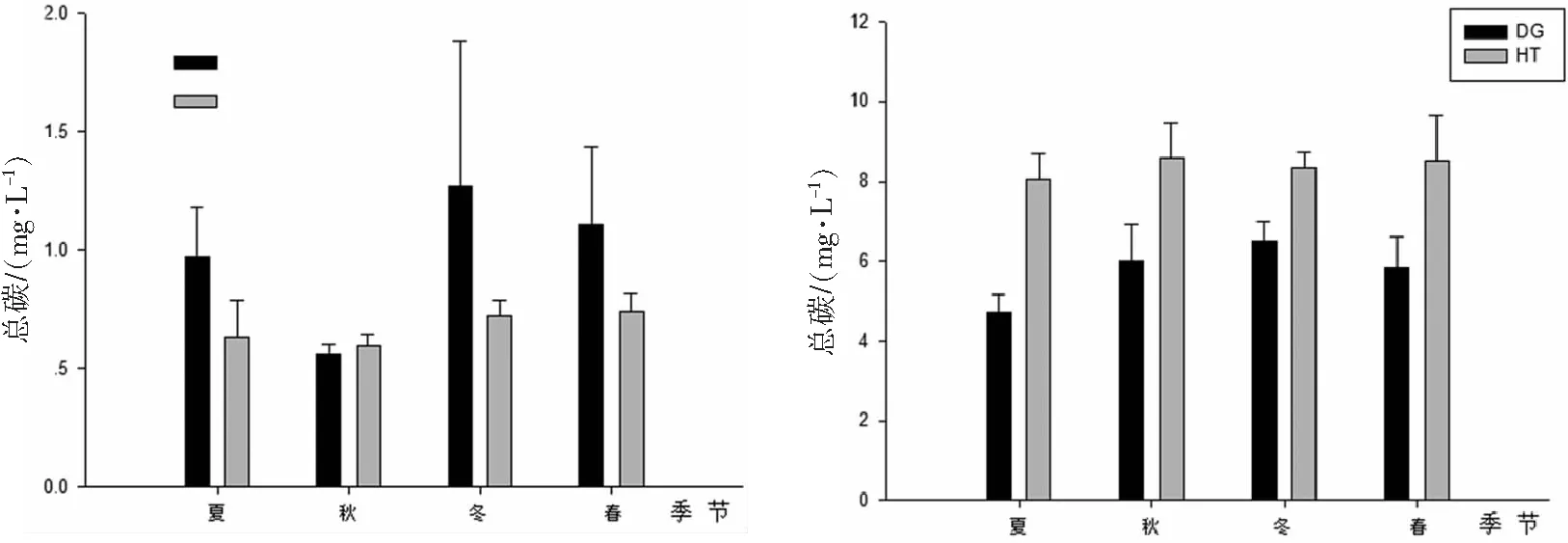

实验期间,两个不同养殖基地实验期间总氮平均值变动为0.56~1.28 mg·L-1,总碳平均值变动范围是4.71~6.50 mg·L-1。DG基地内总氮始终处于较大幅度波动中,其中秋季最低,冬季最高;总碳从夏季开始逐步上升至冬季后开始下降,但变化较为稳定;HT基地的总氮、总碳含量平均值均在稳定范围内波动(8.06~8.59,0.60~0.75 mg·L-1)。

图3 不同养殖基地总氮和总碳含量季节变化图

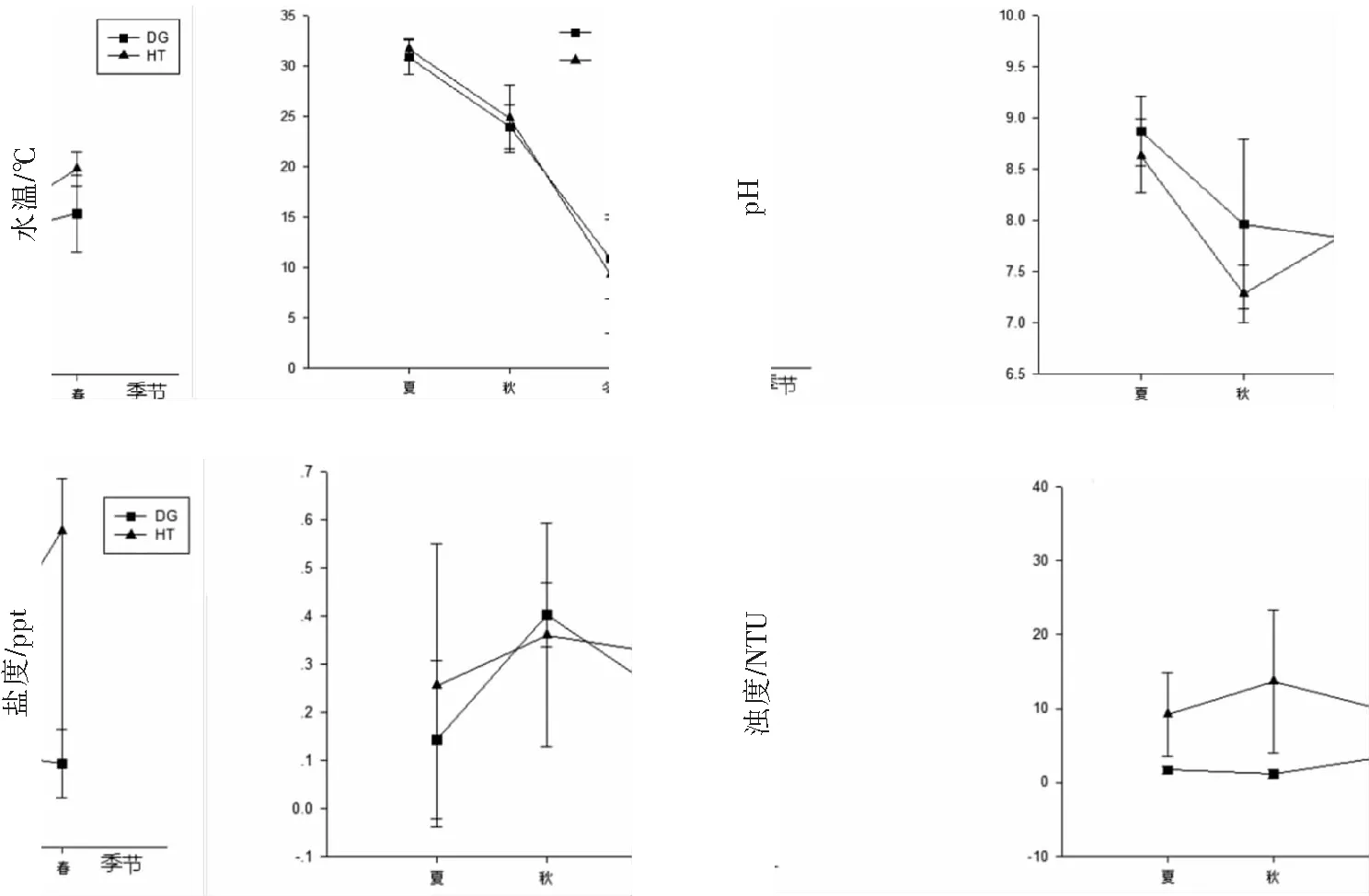

由图4可知,温度随时间季节的变化呈周期性变化,不同季节的温度差异极显著(P<0.001),总的来说春、夏、秋3季HT基地水温显著高于DG基地水温(P<0.01),冬季DG基地水温显著高于HT基地(P<0.001)。其中HT基地夏季水温最高,为30.88 ℃,HT冬季温度最低,为9.30 ℃。

图4 不同养殖基地水温、pH、盐度和浊度季节变化图

养殖点水体pH的变化范围为7.28~8.87,方差分析表明,春季HT基地的平均pH值高于DG基地,差异极显著(P<0.001),夏季和秋季DG基地的平均pH值显著高于HT基地(P<0.01),冬季则差异不显著。

由图中所示可知,养殖点水体盐度的变化范围为0.14~0.41 ppt(part per thousand),在整个实验周期内,两个基地的盐度均呈现相似的变化趋势。秋季DG基地略高于HT基地,而其他3季HT基地则略高于DG基地,但差异不显著,无统计学意义(P=0.1669,P=0.2751,P=0.0671)。

两个养殖基地浊度的变化范围为1.14~32.79 NTU,其中DG基地秋季最低,HT基地春季最高。HT基地的透明度值均大于DG基地透明度值,夏季和秋季差异极显著(P<0.001,P<0.001),冬季差异显著(P<0.01)。

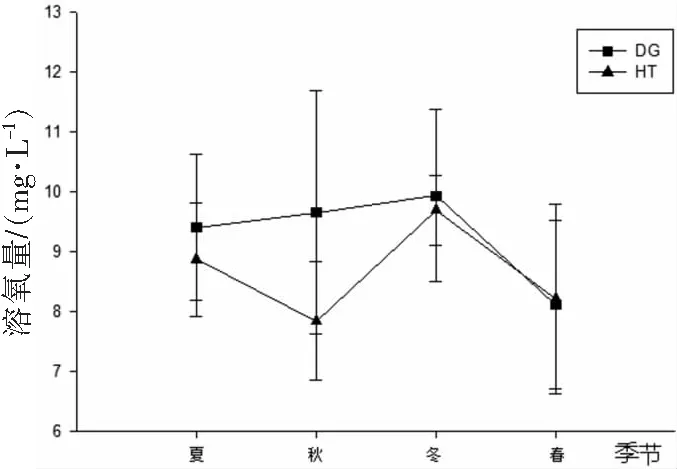

图5 不同养殖基地溶氧量季节变化图

养殖点水体溶氧量的变化范围为7.84~9.94 mg·L-1,DG基地的溶氧随季节变化先升高后从下降,春季表现出最低值;HT基地的溶氧量则呈现折线波动,在秋季和春季溶氧量较低,在冬季溶氧量升至最高点。DG高于HT,秋季呈显著差异(P<0.01)。在HT,夏、秋和冬季的溶氧相互间均差异显著,春季分别于夏季和秋季差异不显著。

2.2 不同季节的悬浮颗粒有机物变化规律

夏季养殖水体有机质含量极显著高于秋、冬和春季(P<0.001,P<0.001,P<.0.001),而冬季最低,其中,夏季HT基地有机质含量极显著大于DG基地(P<0.001)。在不同的季节,HT基地水体有机质含量均高于DG基地水体的有机质含量(见图6)。

注:不同小写字母表示在P<0.001水平有显著差异;***表示样本之间在P<0.001水平有显著差异。

2.3 不同养殖基地叶绿素和藻蓝蛋白的季节变化

两个养殖基地水体中叶绿素的变化范围为4.16~18.96 μg/L,夏、秋2季的叶绿素含量高于冬、春2季,其中DG基地的叶绿素含量在秋季高于HT基地,其它3季均低于HT基地,差异显著。藻蓝蛋白的变化范围为2506.38~9464.25 mg·L-1,春、夏2季含量较高,说明这两个季节池蝶蚌养殖池塘中蓝藻生物量较高。

2.4 不同养殖点池蝶蚌生长情况

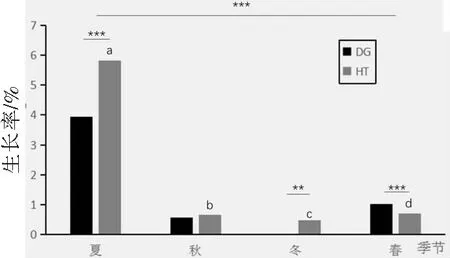

依据公示计算不同养殖基地4季池蝶蚌的生长率,结果由图7可知,夏季的生长率远远高于秋季、冬季和春季,呈极显著差异(P<0.001,P<0.001,P<0.001)。其中夏季HT基地池蝶蚌的生长率极显著大于DG基地(P<0.001),然而,冬季的生长率最低,尤其是DG基地的池蝶蚌生长率趋近于0,与HT基地显著差异(P<0.01)。而DG和HT两个不同养殖基地的生长率变化虽不存在显著差异,均为夏季最大,随入秋降低,一直持续到冬季到最低值,春季回暖后小幅度上升,但DG基地池蝶蚌的生长率夏季极显著高于秋季(P<0.001),秋季显著高于冬季(P<0.01)。HT基地池蝶蚌在夏季的生长率极显著高于秋季(P<0.001),而秋季与冬季的差异显著(P<0.05),冬季显著低于春秋(P<0.05)。

图7 不同养殖基地叶绿素和藻蓝蛋白含量季节变化图

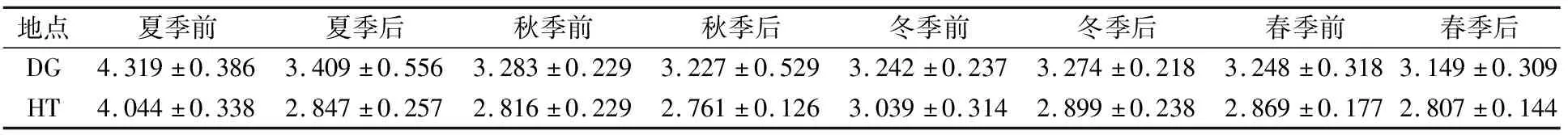

壳间距离宽有利于培育大规格珍珠,池蝶蚌具有壳间距较宽(四龄壳宽是同龄三角帆蚌的1.23倍)、外套膜厚(四龄厚度是同龄三角帆蚌的1.78倍)的特征,且珍珠分泌速度快(四龄贝壳珍珠层的厚度是同龄三角帆蚌的2.08倍)[13],具有可培育大规格珍珠的能力。实验期间各养殖基地的壳长/壳宽比值[14]的范围为4.319~2.761,从夏季开始至次年春季,壳长/壳宽的比例逐渐降低。

注:不同小写字母表示在P<0.05水平有显著差异;**表示样本之间在P<0.01水平有显著差异,***表示样本之间在P<0.001水平有显著差异。

表1 不同养殖基地池蝶蚌的壳长/壳宽值变化规律(平均值±标准差)

3 讨论与分析

3.1 水质因子对池蝶蚌生长影响

徐在宽、徐大中等人研究发现,蚌的适宜生长温度为20℃左右,在水温30 ℃~32 ℃以上时,新陈代谢不正常[17]。有研究表明在适宜温度范围内,淡水蚌的生长与温度呈显著正相关[18]。然而,从本次实验的两个池蝶蚌养殖基地夏季温度已高于30℃,池蝶蚌生长率依然保持上升趋势,并未出现新陈代谢不正常、生长率下降等现象,可见池蝶蚌挂蚌深度为50 cm左右时可避免表层水体温度过高从而保持其正常生长。

贝类对水环境相当敏感,低pH值的水环境将直接引起贝体内酸碱平衡和离子平衡的失调,使得进出贝体的钙比例发生逆转,造成体内钙丢失,影响其生长[19]。大多数贝类适宜的pH值在8左右[20],黄瑞族等人研究认为三角帆蚌的最佳生长pH值为7.3~8.4[21],本实验在秋、冬季的池蝶蚌养殖基地的pH值符合黄瑞族等人的研究,春、夏2季的pH则远高于该范围,这是由于春、夏2季水温逐渐回升,浮游植物大量生长,为蚌的生长提供了丰富的生物饵料,此时池蝶蚌维持了全年最高的生长率,pH在8.0~8.5范围,甚至可高达9.0,可见池蝶蚌养殖水域pH值保持在该范围内可有效提高池蝶蚌的生长率。

盐度不仅影响贝类滤水率、摄食率和吸收率[22],而且盐度与贝类生长率之间有一定的关系,从容的研究报道当盐度处于0.15~1.05范围内时较易三角帆蚌的生长,其中0.30~0.70是最适宜的生长盐度值[23]。本实验结果可见在0.15~0.30期间,盐度越高,池蝶蚌生长率越高,可以促进池蝶蚌的生长,这与此前研究结果相符。

溶氧量也是重要的水质因子,与水生生物的生长密切相关,溶氧量的变化与水体中有机质含量、浮游植物生长等息息相关。陈瑛等人的研究中,溶氧量与蚌增重呈显著正相关[6]。本研究中DG基地的溶氧随温度的升高而下降,夏季最低,冬季最高,与戴杨鑫、王岩等人[24]研究相符。而且DG基地的溶氧量高于HT基地,可能与DG基地大水面溶氧量更高有关[25]。池蝶蚌养殖水体溶氧量的变化范围为7.84~9.94 mg·L-1,在该范围内池蝶蚌的生长率较高,变化范围也与林青霞等人研究的溶氧量大于4.00 mg·L-1相符[26]。

3.2 有机质含量、Chl-a和藻蓝蛋白

双壳贝类依靠其滤食作用摄取能量,研究表明滤水效果好的贝类可以滤食更多的悬浮颗粒[27-28]。在本次实验数据也表明,水体中悬浮颗粒有机物含量越高,池蝶蚌生长率也越高。

养殖点水体叶绿素的变化范围为4.16~18.96 mg·L-1。在整个实验周期内,HT基地的叶绿素变化较为稳定(保持在10左右);而DG基地的变化幅度较大,尤其在秋季其叶绿素含量高达18.95 mg·L-1,此时池蝶蚌生长缓慢。可见,Chl-a在10左右时较适宜池蝶蚌生长,当超过15.00 mg·L-1时,反而不利于生长。朱生博、杜盛蓝等人研究虽然表明,Chl-a与浮游植物的生物量呈显著相关关系[29-30],但是这些浮游植物并非全部被蚌滤食并在体内吸收,很多浮游植物抑或未被滤食进入蚌体内,抑或进入体内后未被消化而排出体外[31]。夏、春季的蓝、绿藻大量繁殖,而在秋季和冬季,其藻蓝蛋白较低,说明水体内蓝绿藻较低,这与池蝶蚌生长率变化趋势相吻合,结合本研究结果认为藻蓝蛋白可作为Chl-a值的进一步参考值,有利于更好地分析池蝶蚌的滤食作用。

本研究通过对不同季节水质与池蝶蚌生长率之间的研究,获得了一些水质因子的季节性规律,揭示了水质因子对池蝶蚌生长的显著影响,为池蝶蚌的科学养殖提供数据支持。