缝合锚固定技术在军事训练伤致第五跖骨基底部骨折治疗中的疗效观察

2022-01-27刘培钊郑益钒陈嘉楠汪国栋刘曦明

刘培钊,郑益钒,陈嘉楠,裴 璇,汪国栋,刘曦明

中国人民解放军中部战区总医院骨科,武汉 430070

随着军事训练在部队的强化和深入,障碍跑、跳木马及跳伞等高强度训练科目逐渐常态化,足部骨折在军事训练伤中所占的比率呈上升趋势[1]。跖骨骨折作为足部骨折中最常见的类型,约70%涉及第五跖骨,第五跖骨中约80%发生于基底部[2]。第五跖骨基底部是外侧纵弓和足横弓的重要组成部分,解剖位置特殊,加之腓骨短肌腱及跖腱膜的附着,其在足部应力传导、负重缓冲及维持平衡中有着重要作用[3-4]。第五跖骨基底部骨折作为一种常见的军事训练伤,由于受伤群体常为年轻患者,训练强度大、对足部功能要求高,大部分患者需采取手术治疗[5]。近年来国内外有不少学者报道了采用带线锚钉治疗第五跖骨基底部骨折[6-7],笔者团队进行了相应的改良,将其广义地归纳为缝合锚固定技术,主要是采用带线锚钉,利用腱-骨缝合方式、类似张力带原理减轻腓骨短肌腱的张力,使骨折断端接触,以此达到骨折的复位和固定,在此过程中视骨折情况可以辅助克氏针或者螺钉进行组合固定。本研究回顾性分析2015年1月—2021年6月中部战区总医院骨科采用缝合锚固定技术治疗的军事训练伤致第五跖骨基底部骨折(均为Lawrence-Ⅰ区)的33例,评估该方法的疗效,并探讨其有效性、可行性及局限性。

临床资料

1 一般资料

纳入标准:(1)年龄>18岁; (2)军事训练伤所致的第五跖骨基底部骨折(受伤14d以内);(3)Lawrence骨折分型为Ⅰ区;(4)骨折移位>2mm或跖骰关节面累及超过30%。排除标准:(1)长期使用甾体类激素或喹诺酮类抗生素;(2)合并较多基础病或不愿手术;(3)开放性第五跖骨基底部骨折;(4)肌腱严重退变;(5)严重骨质疏松;(6)依从性较差。

本组患者33例,其中男性31例,女性2例;年龄18~44岁,平均25.7岁;左侧22例,右侧11例;致伤原因:障碍跑11例,跳木马7例,跳伞5例,扭伤10例;Ekrol骨折分型:1型18例,2型12例,3型3例;合并伤:3例合并外踝骨折,2例合并Lisfranc损伤,1例合并腰椎及足部多发骨折,3例合并足部多发骨折(包括足舟骨、楔骨、骰骨等骨折)。患者均以训练伤致足外侧疼痛、活动受限入院,查体:足外侧局部淤青,局部肿胀、压痛明显,足部活动明显受限,笔者医院或外院X线片提示第五跖骨基底部骨折。

2 手术方法

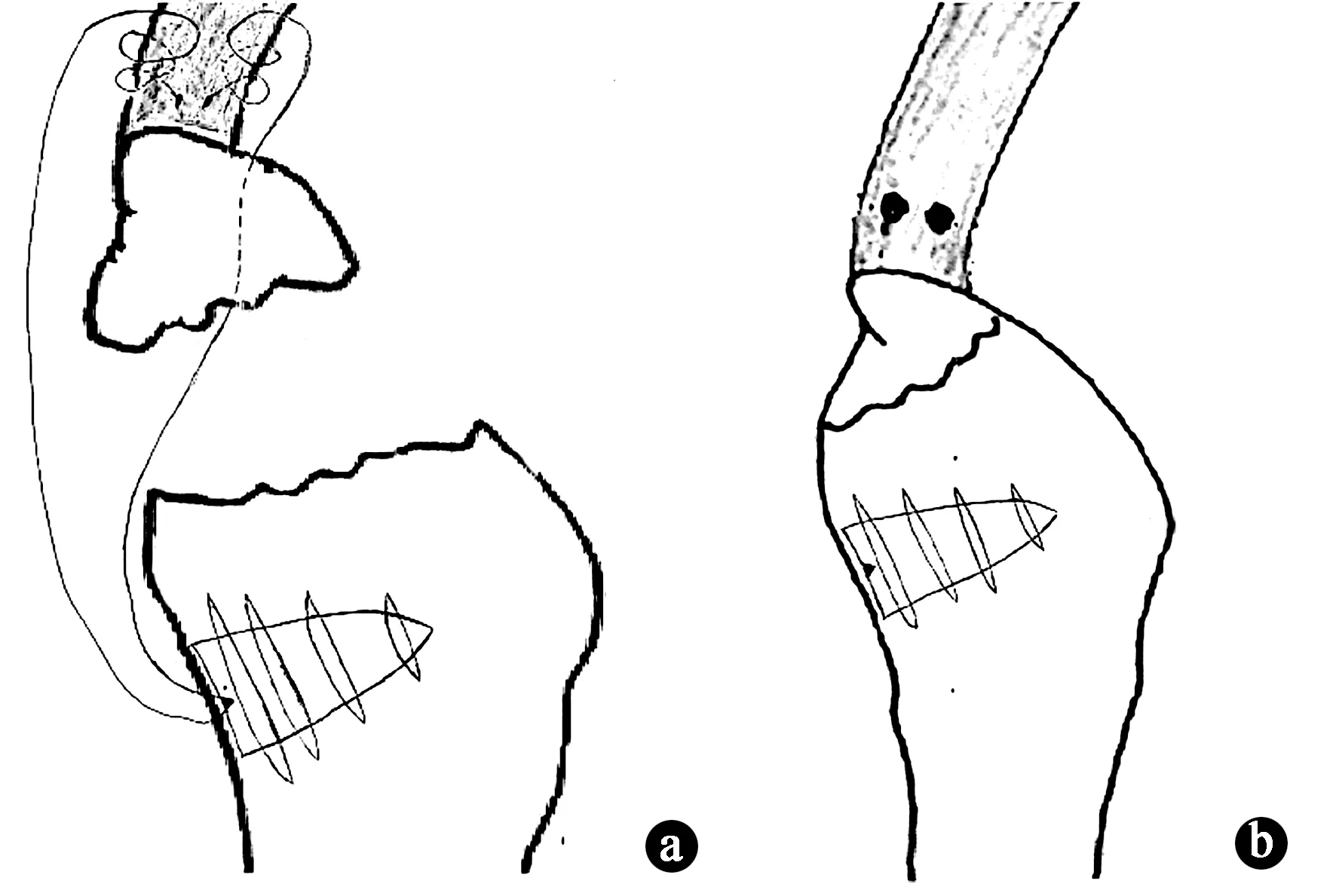

患者采取椎管内麻醉或者神经阻滞麻醉,取仰卧位,臀部稍垫高,大腿根部常规扎气囊止血带(压力50~55kPa),术野常规消毒铺巾。驱血后取第五跖骨粗隆部的纵行切口,长度2~3cm,逐层切开皮肤、皮下组织,注意保护腓肠神经,暴露骨折断端,过氧化氢、生理盐水冲洗并清理骨折断端血凝块及软组织,暴露腓骨短肌腱近止点区域,于骨折远端粗隆部适度剥离,预留锚钉植入位置,采取缝合锚固定技术进行骨折复位固定,其技术简图见图1。具体如下:于骨折线远端约1cm处外侧皮质拧入1枚锚钉(Twinfix3.5mm;Smith & Nephew公司;美国),利用锚钉尾部两组缝线于腓骨短肌腱近止点区域进行编织缝合,然后两组缝线分别予以拉紧,直视下观察骨折复位情况,若张力可、骨折复位良好则直接打结,使骨折近端向远端靠拢,透视明确复位情况,复位满意后检查断端稳定性和腓骨短肌张力。若术中张力大、单纯1枚锚钉不能获取有效的稳定性时,视骨折块的情况辅助克氏针或者螺钉进行固定。如果骨折块较大且比较完整,则辅助1枚螺钉进行固定,此时先复位骨折并垂直于骨折断端拧入1枚螺钉,以此降低腓骨短肌的张力,再将两组锚钉缝线拉紧打结,检查断端稳定性及腓骨短肌的张力;如果骨折块为多个或粉碎时,单独1枚锚钉不能完全对骨折块进行复位,此时可以先辅助1枚或多枚克氏针进行复位固定,待腓骨短肌张力下降后再对锚钉尾部缝线进行拉紧打结,以此维持骨折断端的稳定性。最后透视明确骨折复位情况、内固定位置是否良好并检查腓骨短肌的张力,待明确骨折复位满意、内固定位置良好、腓骨短肌张力明显下降后反复冲洗并缝合切口,无菌敷料包扎。手术示意图见 图1。

图1 缝合锚固定技术示意图。a.操作示意图,于骨折线远端约1cm处外侧皮质拧入1枚锚钉,利用锚钉尾部2组缝线分别进行编织缝合腓骨短肌腱,利用锚钉的锚合力量拉紧打结以降低腓骨短肌腱张力,使骨折断端接触,最终利用腱-骨缝合、类似张力带原理实现骨折的复位固定;b.复位固定后示意图

3 术后处理

术后患肢予以下肢短腿石膏(外翻位)进行外固定制动,注意预防围手术期下肢深静脉血栓形成,按时更换切口敷料,安排患者行患侧足部正侧斜位X线片检查,明确骨折复位情况、关节匹配关系以及内固定位置是否良好;患者如无明显并存疾病或并发症均可安排出院,术后2周拆除缝线,嘱患者于术后1、2、3、6、12个月进行门诊复查,鼓励患者在“早活动晚负重”的原则下适度进行康复锻炼。其中术后1个月内鼓励患者石膏保护下不负重下地活动,术后1个月复查时更换足部护具,并在护具保护下指导患者部分负重(患足踩压电子体重秤,5kg开始,每2~3d增加5kg),术后6周拆除外固定,加强患足及踝关节的屈伸活动锻炼,6~8周开始进行完全负重的独立活动,并逐步开展提踵锻炼,逐渐增加负重量,逐步纠正跛行步态,最终恢复正常步态及伤前的工作和运动状态。在缝合锚固定的基础上,对于辅助克氏针或螺钉固定的患者,术后6个月~1年根据骨折愈合情况酌情取出克氏针或螺钉。

4 评价指标

围术期记录术前住院日、切口长度、手术时间、术中出血量、术中透视次数、骨折复位满意度等指标,术后严格随访,随访期间观察患者切口是否一期愈合,有无切口感染、深静脉血栓形成、腓肠神经损伤及内植物松动、退出或断裂等,同时观察骨折愈合时间、愈合率,有无骨折延迟愈合、骨不连等。末次随访记录患足视觉模拟评分(VAS),采用美国足踝协会(The American Orthopaedic Foot & Ankle Society,AOFAS)评分评估中前足功能,主要基于患足功能及外观进行量化评分。

5 统计学分析

结 果

1 围术期及随访结果

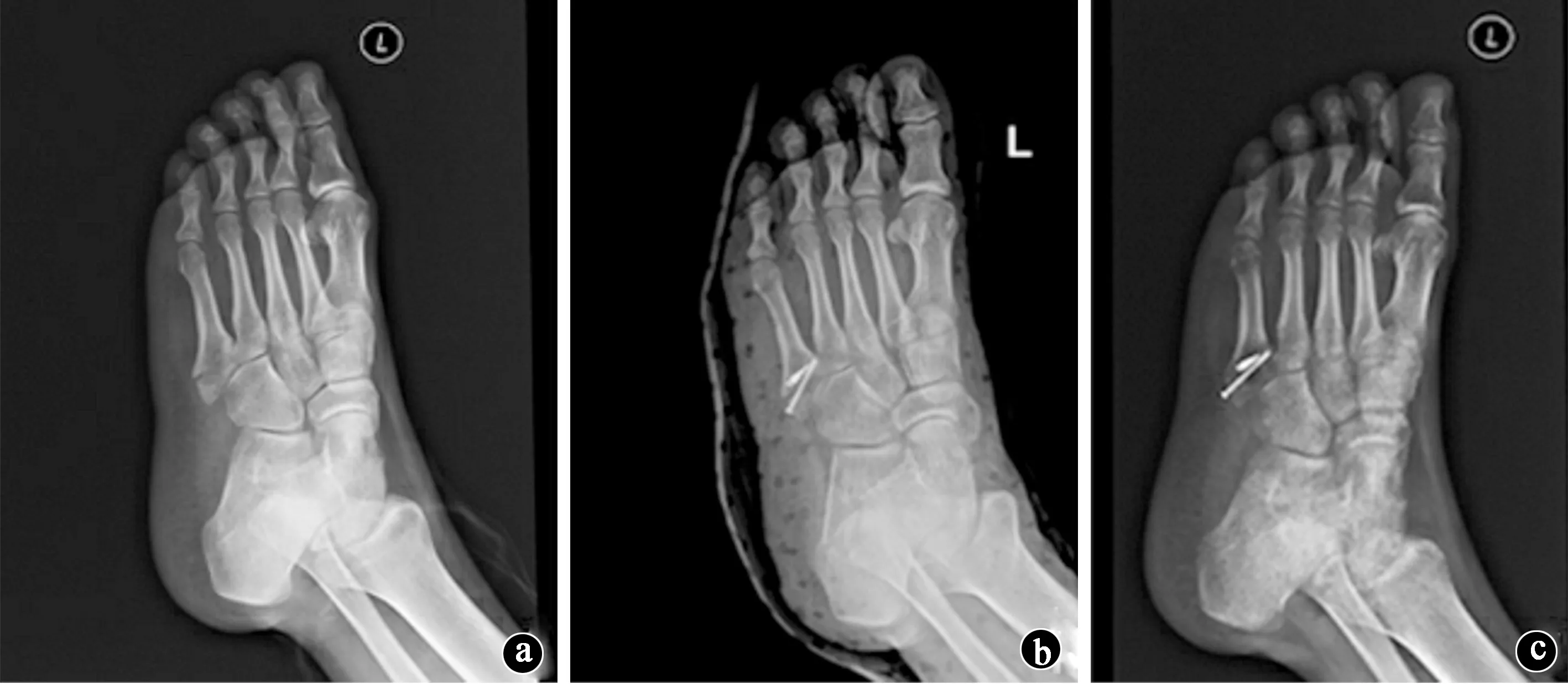

33例患者均获得8~16个月随访,平均11.7个月。术前住院日为2~10d,平均4.2d;手术切口长度为1.5~3.5cm,平均2.47cm;手术时间为15~35min,平均为23min;术中出血量为5~20mL,平均7.6mL;术中透视次数为2~6次,平均3.8次;骨折复位满意度:优31例,良2例,优良率100%;33例患者骨折均愈合,骨折愈合率为100%;骨折愈合时间为2.5~4.5个月,平均3.2个月。 术前VAS与术后比较[(4.91±1.18)分vs.(1.06±0.93)分]、术前AOFAS评分与术后比较[(43.3±8.0)分vs.(94.1±2.7)分]差异均有统计学意义(P<0.01)。术后随访期间,患者切口均一期愈合,未见明显切口感染等软组织并发症,术后复查X线片显示未见内植物松动、断裂等情况,骨折愈合良好,未见明显骨折延迟愈合、骨不连等。术后1例出现足外侧麻木表现,考虑术中操作干扰或损伤腓肠神经分支所致,予以观察处理后麻木明显好转,余无明显并发症发生。末次随访所有患者患足活动度恢复良好,患侧肌肉力量恢复好,无明显肌肉萎缩。典型病例见图2~4。

图2 患者男性,21岁,障碍跑训练不慎扭伤左足致第五跖骨基底部骨折,行单纯缝合锚固定。a.术前X线片,骨折为尖端的撕脱,示Ekrol 1型骨折;b.术后X线片示复位满意,锚钉位置良好;c.术后3个月复查X线片示骨折已愈合

图3 患者男性,24岁,跳木马训练致左足第五跖骨基底部骨折,行缝合锚+克氏针固定。a.术前X线片,骨折线为斜形累及跖骰关节面合并尖端撕脱,示Ekrol 2型骨折并尖端撕脱骨块;b.术后X线片示骨折复位满意,锚钉和克氏针位置良好;c.术后2.5个月复查X线片示骨折愈合良好

图4 患者男性,28岁,障碍跑训练中扭伤左足致第五跖骨基底部骨折,行缝合锚+螺钉固定。a.术前X线片,骨折线为波及到第四跖骨关节面的横行骨折,示Ekrol3型骨折;b.术后X线片示骨折复位满意,锚钉和螺钉位置良好;c.术后3个月复查X线片示骨折已愈合

讨 论

随着近年来部队军事训练大练兵的稳步推进,诸如障碍跑、5公里越野跑、跳木马及跳伞等高强度、高难度和高危险训练科目逐渐在部队普及和强化,与之相对应的军事训练伤所致的足部骨折越来越受到部队官兵的重视,第五跖骨基底部骨折作为足部骨折中最常见的类型,是一种不可忽视的训练伤。第五跖骨基底部由于其特殊的解剖位置,在暴力作用下容易发生骨折,大部分均是足在内翻和(或)内收位下肌腱牵拉所致,常与踝关节外侧副韧带损伤伴随出现,暴力较大时常伴随有外踝尖部的撕脱骨折[8]。通过分析笔者纳入的33例患者的病例资料特征,发现大部分是青年男性患者,左侧居多,致伤原因除了训练中不慎扭伤外,以障碍跑、跳木马居多,而空降兵跳伞所致的大部分为多发伤,除了第五跖骨基底部骨折外,往往合并腰椎、踝关节及足部的多发骨折,这与受伤时身体多个部位所受的垂直暴力相符。

对于第五跖骨基底部骨折,当前指导临床治疗最多的分型是Lawrence-Ekrol分型,Lawrence根据骨折的部位将其分为3个区,即Ⅰ区:跖骨粗隆部撕脱骨折;Ⅱ区:干骺端与骨干连接部骨折,又称Jones骨折;Ⅲ区:跖骨干部的疲劳骨折。随后Ekrol和Court-Brown[9]将第五跖骨基底部骨折定义为发生在足底腱膜和腓骨短肌附着的Ⅰ区骨折,并按骨折部位由近及远分为了三型,即1型:粗隆尖部骨折;2型:自第五跖骨基底到第五跖骨-骰骨关节面的斜形骨折;3型:波及到第四跖骨关节面的横行骨折。当前,第五跖骨基底部骨折的治疗总体可以分为非手术治疗与手术治疗两大类,非手术治疗主要适用于骨折移位小(<2mm)且稳定的患者[5,10]。Ekrol和Court-rown[9]于2018年报道了对于骨折移位>2mm、累及跖骰关节面超过30%、疼痛不缓解且不能耐受非手术治疗的患者、骨不连、对活动要求高(军人、运动员等)的患者应采取手术治疗。军人作为高强度运动的群体,对足部的活动度要求高,除少部分无移位且稳定的骨折外,大部分军人患者需要采取手术治疗。通过切开复位内固定、使骨折断端接触、降低腓骨短肌的张力可以有利于维持骨折断端的稳定性,降低骨折延迟愈合或骨不连的概率。

手术治疗第五跖骨基底部骨折时,目前固定的方式较多,包括克氏针张力带、空心螺钉、微型锁定接骨板、骑缝钉、可吸收螺钉、带线锚钉等,对于近端骨块无明显粉碎且无明显骨质疏松的患者,常用克氏针张力带或螺钉进行固定;对于近端骨折块粉碎、螺钉固定容易拧爆裂时,可能需要多种固定方式的结合[7]。克氏针张力带作为传统的主流固定方式,优点是其可以增强骨折断端的压应力,促进骨折愈合,内固定牢靠、经济,缺点是有时会出现钢丝的断裂、克氏针退出、钢丝对骨组织切割等,需要二次手术取出等[10]。Lutsky等[11]的一项回顾性研究发现使用克氏针固定时术中需要多次透视,且并发症发生率为7%~15%。采用空心螺钉固定时往往需要在透视监视下进行,且导针一定要从尖端打入,并从第4、5跖骨间连接以远穿出对侧骨皮质,以达到最佳的力学强度,其优点是创伤小、不干扰局部血运、固定牢靠、有加压作用、恢复快,缺点是仅适于骨折块大及骨质质量高的患者,骨折块较薄小时会失去把持力及加压作用,对于骨质疏松患者螺钉易松动,螺钉固定过度压迫骨折部位会中断血供并抑制愈合,成本也较克氏针高[12]。采用微型钢板固定时螺钉以2.0mm为宜,远近断至少保证2枚螺钉,其优点是固定较牢靠,适用于骨质疏松患者,缺点是不适用于Ⅰ区特别1和2型骨折,费用相对较高,需二次手术取出内固定。骑缝钉固定是先以克氏针临时固定后再行骑缝针固定,根据情况使用1~2枚,应避免针穿入关节面,优点是固定强度可靠,且操作方便,有效避免了螺钉操作时骨折块爆裂,缺点是无骨块间的加压作用,术中需要显露骨折端,需要二期手术取出内固定等[12]。可吸收螺钉固定一般以直径2.7mm螺钉为宜,钉头要做埋头处理以免刺激皮肤,钉道选择空心螺钉以实现最佳的生物力学强度,其优点是操作方便、无需二次取出,缺点是固定强度较金属螺钉差,适合骨质较好的患者,骨质疏松患者应尽量避免使用[13]。

带线锚钉作为运动医学和关节外科修复韧带的一种主流器械,主要用于肌腱损伤的修复,尤其是靠近止点处撕裂的修复[14-15]。考虑Ⅰ区骨折主要是由腓骨短肌腱的牵拉导致骨折块的撕脱移位,可以利用缝合锚腱-骨缝合,类似张力带的原理,利用锚钉的锚合力量,编织缝合腓骨短肌以降低腓骨短肌的张力,以此实现骨折块的复位和固定。同时术后辅助石膏外固定,利用缝合锚及外固定可以有效降低术后骨折再移位的发生,加之类似张力带原理,使两骨折断端紧密接触,为骨折的早期愈合创造条件[7]。当然,对于多个骨折块、粉碎或移位明显的骨折,在使用缝合锚钉的基础上,还可以进一步使用克氏针或者螺钉进行组合固定,确保固定的可靠性、断端的稳定性以及有效的释放腓骨短肌的张力。笔者采用缝合锚固定技术治疗了33例军事训练伤所致的Lawrence-Ⅰ区骨折患者,其中单纯缝合锚固定20例、缝合锚结合克氏针固定8例、缝合锚结合螺钉固定5例,经过术后随访所有患者骨折均一期愈合,无骨延迟愈合、骨不连发生,末次随访患足AOFAS评分为88~100分,平均94.1分,总体治疗效果满意。笔者认为该方法具有以下优势:(1)缝合锚固定强度可,操作相对方便,采用带线锚钉编织缝合一方面加强了固定效果,另一方面也避免钢丝对皮肤的干扰刺激,同时锚钉为钛金属,排斥反应较小,部分患者不需要二次手术取出内固定;(2)通过缝合固定腓骨短肌和足底筋膜外侧束,释放了肌腱的张力,达到骨折复位目的,同时通过类似张力带原理尽可能使骨折断端接触,有利于骨折愈合;(3)手术切口小,术中软组织剥离较少,创伤小,避免进一步破坏血运,同时相比螺钉或克氏针,减少了术中的透视次数(平均为3.8次),缩短了手术时间(平均23.0min);(4)术后可早期功能锻,相比非手术治疗明显地缩短了患肢石膏固定时间,可更早恢复下地活动,更加符合术后快速康复(ERAS)理念。

当然,本方法也存在以下不足:首先本研究属于回顾性非对照研究,部分患者随访时间较短,需要进一步随访,并与传统的内固定方法进行对照,得出更加客观准确的长期随访结果;其次利用缝合锚复位固定骨折断端,还需进一步补充相关的生物力学试验,从力学角度验证缝合锚固定的力学可靠性;最后对于Ⅱ、Ⅲ区骨折以及严重骨质疏松患者,缝合锚禁忌使用。

第五跖骨基底部骨折是常见的一种军事训练伤,治疗方法多样。缝合锚固定技术是基于腱-骨缝合、类似张力带的原理实现骨折的复位固定,并可以与克氏针或螺钉进行组合固定,固定相对可靠,是治疗军事训练伤所致第五跖骨基底部骨折的一种选择,其操作相对简单、创伤小,手术时间短,学习曲线短,部分患者无需二次手术取出内固定,总体治疗效果满意,值得在军队中心医院及基层医疗机构进行推广应用。

作者贡献声明:刘培钊、郑益钒:论文撰写;陈嘉楠,裴璇:患者随访,病例收集,数据整理;汪国栋、刘曦明:研究指导、论文修改、经费支持