多民族交融视野下哈尼族巫师的社会地位及其变迁*

2022-01-26石鸿

石 鸿

一、问题的提出

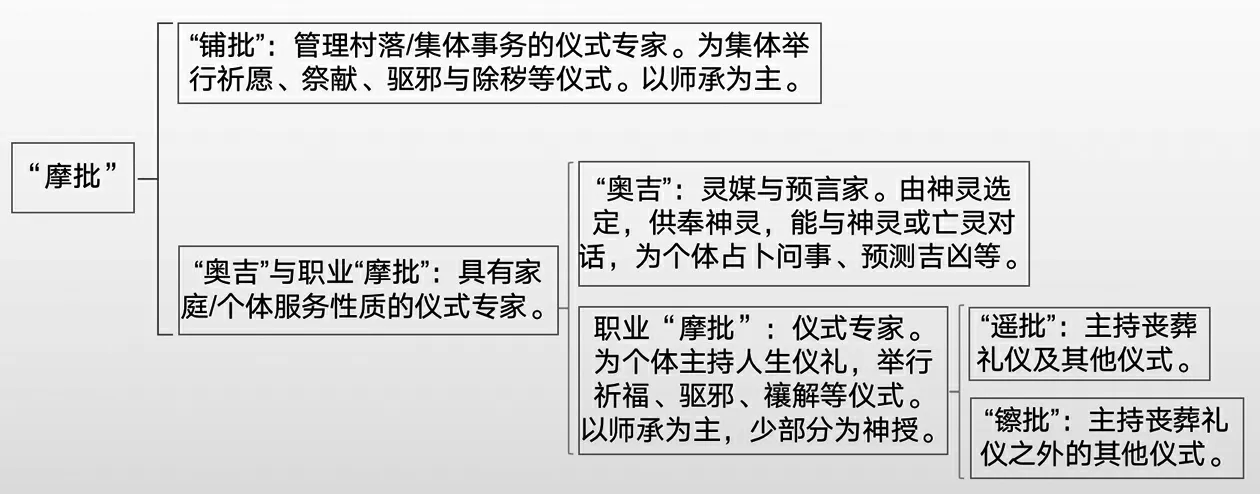

在日常生活中,哈尼人习惯将所有从事宗教信仰活动的仪式专家统称为“摩批”。在具体的语境中,“摩批”被分为“铺批”“奥吉”、职业“摩批”等,其区别主要在于传承方式、服务对象与仪式职能。“铺批”多通过师徒传承,为村落/集体举行祈愿、祭献、驱邪与除秽等仪式。“奥吉”、职业“摩批”主要服务于家庭/个体。其中,“奥吉”一般为神授,为个体占卜问事、预测吉凶;职业“摩批”多通过父子传承,少部分为神授,为个体主持人生仪礼,举行祈福、驱邪、禳解等仪式。根据主持仪式的不同,职业“摩批”还被进一步分为主持丧葬礼仪与其他仪式的“遥批”,以及主持除丧葬礼仪之外其他仪式的“镲批”。

图1 哈尼人的“摩批” (石鸿/绘)

现有研究关注到“摩批”在哈尼族社会之重要地位,对其传承过程、社会功能进行了大量研究。如李泽然指出,学徒需在具体的仪式活动与日常生活中注意学习哈尼族历史、神话传说、祭祀仪式等知识,而此类教育往往具有场所灵活、方法直观、内容广泛丰富以及神秘性等特点。李宣林、王清华则通过分析“摩批”的历史地位与社会职能,强调“摩批”在哈尼族社会所属的文化阶层对传承民族文化所具有的重要作用。也有部分学者关注到“咪谷”与“摩批”的关系问题,并凸显二者的功能与价值。多民族交融是中华民族共同体形成的重要表现,秦汉以来,哈尼族社会的发展深受汉族等的影响。但既有研究忽视了在“摩批”获得并维持重要社会地位的过程中,其他民族对之产生的影响。

此外,许多研究未对哈尼族社会具有不同职能属性的“摩批”进行区分,混淆了具有统称意义的“摩批”与具体语境下的“摩批”。有的研究即使进行了区分,如从血缘与地缘的角度,将“摩批”分为“摩批”与“咪谷”;从职能等级的角度,将“摩批”分为“仰批”(或“斯批”“收批”)、“翁批”(或“刹批”“刹拖”“奥批”)、“沟批”(或“尼玛”“尤批”)等,但因分类不够准确明晰,常忽视或不能全面把握“摩批”在地方社会中的关系、地位及演变。

基于以上研究,本研究更多地关注其他民族文化对“摩批”社会地位演变产生的影响,“摩批”在地方社会中的职能分化,以及不同职能属性的“摩批”之间的关系,以揭示“摩批”在现代社会兼具村落/集体管理和家庭/个体服务的特质,进而分析其社会地位变迁的主要原因。

需说明的是,各地区的哈尼族对“摩批”的称呼有所不同。哀牢山、无量山等地的哈尼族习惯称之为“贝玛”“批玛”“贝摩”“白马”“白姆”“毕摩”等,西双版纳地区的哈尼族则习惯称之为“背摩”“贝玛”或“追玛”等。民国方志将之写成“白姆”“白母”等。学界也未达成一致,其中有“贝玛”“莫批”“摩匹”“贝母”“母仳”等称谓。笔者根据田野点咪哩村哈尼族豪尼支系的方言,将之音译并书写为“摩批”。至于具体语境下的“摩批”,笔者遵从地方习惯,称之为“铺批”“奥吉”与职业“摩批”等。

二、“摩批”社会地位的演变过程

根据哈尼族民间叙事与汉文典籍中的零星记载,哈尼族在历史上至少建立过四种政治制度。第一种是由头人、摩批、工匠共治的“三位一体”的制度;第二种是在前者基础上发展形成的“政教合一”的“鬼主”制度;第三种是“政教分离”的“首领”制度;第四种是因臣服于中原王朝而在原有政治制度基础上建立的“土司制度”。这四种政治制度依次更迭,是哈尼族社会发展的一般规律。

秦汉以来,哈尼族先民已从氐羌分化出来,聚居在包括今云南省在内的西南地区,其生计模式亦由游牧逐渐过渡到定居农耕,并产生了阶级分化。哈尼族史诗《哈尼阿培聪坡坡》中记述,当哈尼族先民迁徙到“惹罗普楚”时已开始种植水稻,“寨里出了头人、贝玛、工匠”。彼时,哈尼族还有由“贝玛”掌握的书写于“竹排”上的文字。迁徙途中“贝玛”不慎吃下本民族文字后,“先祖的古今一直在他肚子里面”。这是哈尼人对“贝玛”掌握大量民族历史与文化的解释,也是对其宗教权威所具合法性的解释。

由头人、摩批、工匠构成的“三位一体”的制度,是哈尼族历史上的第一种政治制度。“该政治制度大约肇兴于公元前3世纪,至隋朝末期走向衰落”。哈尼族的这一政治结构产生后,“就长期支配和影响着哈尼族社会的发展,并成为哈尼族社会的显著特征”。有不少民间故事讲述了这一时期“摩批”的社会地位与职能。

哈尼族史诗《十二奴局》提到,“贝玛”是由天边一块“花色地的花色树上的花色花里的花色蛋”,经日月90天孵化而来。哈尼族社会的第一个“贝玛的名字叫龙斗阿沙,世上数他记性最好”。“贝玛”由至上天神“莫米”安排,“天天给人驱鬼治病”,“魔鬼害怕了,躲到深山悬岩去了”。哈尼人认为,“贝玛”能驱逐邪祟并为村寨设置人鬼边界,使族人得享安宁。一个村寨若没有“贝玛”,那么“成群魔鬼闯进寨子来吃人,疾病和灾难像秋天的树叶一样落下来”。

在早期村落社会中,“摩批”担任与信仰活动相关的职能。作为哈尼人的宗教领袖,“摩批”沟通神鬼、驱邪逐祟,掌握民众信仰观念的领导权,引导族人信仰文化的发展。

虽然三种能人在哈尼族社会中曾地位相当,但随着历史的发展,头人的地位逐渐高于贝玛、工匠。因为在哈尼族的迁徙过程中,凝聚族群的现实需要加强了部落首领——大头人的权力,而贝玛和工匠的地位则有所下降。于是,哈尼族发展出了历史上的第二种政治制度,即主要在唐宋时期盛行的“鬼主”制度。

公元734年前后,唐朝宰相张九龄在写给云南各少数民族首领的《敕安南首领爨仁哲书》中提到,当时在安南都护府的管辖地即今文山州、红河州境内,有“和蛮大鬼主孟谷俣”。其时,哈尼族先民“和蛮”拥有巫鬼信仰,其政治首领与宗教首领为一人兼任,根据部落规模而被称为“大鬼主”或“小鬼主”。通常,鬼主由部落民众推选产生,“既是部落首领,又是主持宗教活动的祭司,且运用宗教权力来进行社会控制”。

《新唐书》也有提及哈尼族先民“和蛮”的政治制度。如“显庆元年,西洱河大首领杨栋附显、和蛮大首领王罗祁、郎昆梨盘四州大首领王伽冲率部落四千人归附,入朝贡方物。”即早在公元656年,由王罗祁统辖的哈尼族先民“和蛮”,已形成“大首领”制度,并使用汉姓,与中原王朝结有朝贡关系。

在哈尼族聚居地,“鬼主”兼任“摩批”,掌管信仰文化的领导权;“首领”之下则设置专职祭司“摩批”,分管祭祀、礼仪等事务,使政治与宗教的领导权分离。事实上,因哈尼族内部发展的不平衡,见于史籍较晚的“鬼主”制度,比更早被记录的“首领-摩批”制度落后。更晚兴起的“大鬼主”孟谷俣的控制地与“大首领”王罗祁的统辖地接壤,但其政治制度落后于后者。无论何种情况,此时的哈尼族社会已形成阶级分化,“摩批”作为“官巫”的一员为上层阶级服务。

随着云南各民族间不断的兼并与分化,作为哈尼族上层阶级成员的“摩批”的社会地位亦不断变化。“乌蛮”首领皮罗阁统一云南建立南诏(公元752-902年)后,哈尼族先民“和蛮”在保留原有“政治-宗教”制度的基础上,受通海都尉(驻今通海县)和开南节度(驻今景东县)管辖。两个辖区内的哈尼族虽然发展不平衡,但已逐渐从“鬼主”制度向“首领”制度过渡。

“白蛮”首领段思平建立大理国(公元937-1094年)后,哈尼族先民“和蛮”保留了原有的“政治-宗教”制度,建立起封建领主制。在公元十世纪中叶后,哀牢山各部哈尼族逐渐强大,开始能与“白蛮”统治者抗衡。其中,“因远部”的哈尼族先民“和泥”最为强大,其领主阿禾必建立了“罗槃国”并自称“罗槃主”。在哈尼族历史上,“罗槃国”的建立具有重要意义,在“罗槃主”之下“摩批”的社会地位最高。其时,阿禾必驻今元江县,统辖范围包括哀牢山东麓、西麓,以及蒙乐山等哈尼族聚居的广袤地区。“罗槃国”延续了传统的“政治-宗教”制度,最高宗教首领“摩批”统管大小部落中的“小摩批”。

公元1275年,阿禾必归顺元朝成为“土官”,但哈尼族传统的“政治-宗教”制度没被破坏。“摩批”依旧在“首领”之下,为上层阶级的宗教文化服务。直到清朝雍正四年(公元1726年)云南大规模“改土归流”时,哈尼族的“政治-宗教”制度才逐渐瓦解。事实上,在部分远离地方政治中心的偏远民族中,如那些被称作“直过民族”的原始民族,一直保留着传统的“政治-宗教”制度,直到20世纪50年代以后才直接过渡到社会主义社会。无论何种情况,在哈尼族原有的“政治-宗教”制度发生变迁后,本属于上层阶级的“摩批”才跌落民间社会。

“摩批”曾是上层阶级的一员,其知识与技能具有垄断性、排他性。哈尼族的上层阶级为了维护阶级地位,垄断了民间社会沟通神鬼的能力,并对具有此类职能的其他巫师进行打压。但“统治者似乎没有办法完全垄断‘凭附’这种沟通人神的技能,‘凭附’往往也会成为弱者的武器,成为被统治者或被压迫者争取权利或宣泄愤怒、不满的管道。”因此,当上层阶级中的“摩批”因制度变迁而跌落民间社会时,才能融入其中并得到广阔的生存空间。而且,当相关知识与技能无法再被上层阶级所禁断时,“摩批”的人数骤然增加,并依赖民间社会的供养得以继续发展。

总体而言,在“摩批”社会地位演变的过程中,其他民族对之产生了重要影响。“摩批”是哈尼人建寨定居后的产物,其经济基础是哈尼人向汉、傣等民族习得水田稻作后奠定的。秦汉以来,“摩批”作为上层阶级的一员,便享有特殊的社会地位。唐代以来,西南少数民族社会中普遍存在“鬼主”制度或“首领”制度,故哈尼族在被“乌蛮”“白蛮”等其他西南少数民族统治时,其原有的“政治-宗教”制度能得以保存。而对于中原王朝的汉族统治者而言,彼时只要求得到处于边缘的少数民族政权的归顺,不会过多干涉其内部事务。在相对宽松的政治环境下,哈尼族发展出了“罗槃国”这样强大的民族政权,“摩批”的社会地位也一度颇高。由于西南地区经常出现战乱,中原王朝常常干涉边缘民族的“政治-宗教”制度。元明清时期,哈尼族的“政治-宗教”制度经历了从初步调整到逐渐瓦解的过程,“摩批”被迫从上层阶级流落民间社会。

三、当代哈尼族地方社会中的“摩批”

在长期的发展过程中,哈尼族传统信仰的场域不断变化,“摩批”的社会地位亦随之产生变化。在此过程中,“摩批”的职能经历了不断的整合与分化,这使其在地方社会中的属性变得更加多元。在当下的制度环境中,乡土社会中“摩批”原有的宗教领袖属性并未完全消失,于是成为了既带有村落/集体管理性质,又带有家庭/个体服务性质的特殊存在。在一定程度上,“摩批”参与了地方公共事务,成为了地方文化的代表。以咪哩村为例,原本属于上层阶级的“摩批”早已分化为“铺批”“奥吉”与职业“摩批”,成为普通民众文化的典型代表。其中,“铺批”带有一定的村落/集体管理属性,主要承担公共领域的宗教管理职能;“奥吉”与职业“摩批”则成了具有家庭/个体服务属性、在私人领域服务于普通民众的生活仪式专家。

(一)“铺批”:管理村落/集体事务的仪式专家

哈尼族的“铺批”,是村落/集体仪式的主持者。“铺”为“村落”之意,“批”指“知识丰富的长者”。“铺批”的称谓,突出了其在村落社会中的地位和作用。“铺批”的社会地位带有明显的村落/集体管理性质,其职能与传统哈尼社会中的祭司相似,其权威具有继承自传统的神圣性。“铺批”在哈尼族的地方社会中类似于马克斯·韦伯所说的传统型权威,“占据由传统所认可的权威地位并受到传统的约束。”

“铺批”的选任体现着村落共同体的集体意志。旧时,“铺批”的候选者多为男性长者,且在原则上需同时满足如下多个条件:为本村土著,只婚娶过一次,原配妻子健在,有儿有女,家庭和睦等。这些选任标准代表了传统哈尼人对理想生活的追求。候选者由村中男性长者组成的“老年协会”商议决定后,即完成“预选”。接下来,现任“铺批”再以卜“鸡骨卦”的方式选定神裁的新“铺批”。

在确认“铺批”人选后,哈尼人还会为其选一名“阿窝”作助手。村民经常以村民组长、副组长的职位作为比照,解释二者在村中的地位。从哈尼族社会在“鬼主”时代“巫君合一”的历史来看,这样的比拟不无道理。“铺批”作为村落信仰生活的领导者与组织者,引导着哈尼人完成与村落发展紧密相关的仪式活动。同时,“铺批” 也配合基层政府的社会治理,有利于促进村民的自我约束。

新中国成立前,在咪哩村作为宗教领袖的“铺批”曾与作为政治头领的“甘龙”、作为地方经验文化代表的“长老会”等,一起组成了传统村落自治组织的核心。新中国成立后,基层干部取代了“甘龙”与“长老会”,而“铺批”所代表的民间信仰文化也日渐式微。随着教育普及、基础设施完善、市场经济发展,以及基层政府的领导与组织能力强化,传统乡村自治组织逐渐瓦解。时至今日,“铺批”在咪哩乡许多哈尼人聚居的村中形同虚设,成为象征性的存在,很多村寨甚至早已不再设有“铺批”。许多集体祭祀的仪式不但逐渐简化,而且还多年难得一见。2014年以前,咪哩村的“铺批”在任期内从未举行过集体性仪式,还因年事渐高多次提出“辞职”。村里虽数次尝试推选继任人选,但竟无人受职。2014年,咪哩村的“铺批”去世,其部分工作暂由长者代劳。

2018年10月,咪哩村为恢复哈尼族传统民俗文化,在乡文化站、村干部与老年协会、同乡联谊会的共同推动下,一改传统卜“鸡骨卦”的选任方式,民主选举了新“铺批”。他们还支持修缮了开展村落民俗活动的基础设施与仪式器具,包括象征村落父母神的“朱玛阿碧”神木架,仪式器具牛皮鼓等。于是,咪哩村成为整个咪哩乡首先恢复“铺批”并修缮相关设施与器具的哈尼族村寨。这为村中哈尼人存续与开展相关民俗活动提供了便利,也促进了地方政府对民俗旅游的开发。

首先,在“铺批”的带领下,咪哩村的哈尼人恢复了传统节日民俗活动。这些传统节日主要包括年节、“祭竜”节、火把节与过冬节等。“铺批”作为村落信仰活动的领导者,主要负责在节期内组织与村落发展相关的仪式与活动。在村干部的督导下,这些节俗活动被限定在复兴传统文化的框架之内。旧时,村民每年按户凑钱粮给“铺批”作酬。自2018年咪哩村新选任“铺批”与“阿窝”后,在村干部的组织下,他们在年节后分别得到1000元与800元报酬。在哈尼族地方社会中,“铺批”有世俗化、职业化的趋势,其社会地位的神圣性在逐渐丧失。

其次,“铺批”负责保管集体仪式器具,并在仪式中督导其他哈尼人使用。这些礼器包括牛皮鼓、大铓、小铓等,是哈尼人沟通天人、表现礼仪秩序的重器。它们平时由“铺批”妥善放置在其家屋二楼储仓。若保管不善,村民便有权要求撤职重选。这些礼器通常只在哈尼人最重要的仪式场合中使用,包括村落集体仪式与个人或家庭仪式。如大铓既在年节期间的娱神活动中发挥重要作用,也是丧葬礼仪中传达丧讯的重要器具。

最后,“铺批”还负责管理村落日常生活,这是其最能体现村落/集体管理性质的职能。若哈尼人在个人或家庭的仪式中,尤其是丧葬礼仪中违反传统习俗,以致损害村落的集体利益时,“铺批”会主动出面干预,对丧家提出整改要求并进行仪式指导。此外,在重要的节期内,村中若恰逢有人离世,逝者的亡灵将会破坏敬神、祭祖以及驱鬼仪式的有效性,因为“所有祭品都会被它(即逝者亡灵)抢走”。故村里一旦有人离世,“铺批”会主动进行干预。即使在没有“铺批”的村寨,长者也会督导丧礼。

整体而言,“铺批”作为哈尼人集体信仰文化的代表,以村落生活为中心,负责与信仰文化相关的仪式与活动,成为哈尼人信仰文化的领导者与组织者。这与曾代表上层文化的“摩批”的职能相似,故在一定程度上而言,“铺批”具有传统时期“鬼主”或“首领”制度下专职祭师的文化色彩。其社会地位也十分接近于“公众巫师”而在地方公共生活中占据重要位置。

(二)“奥吉”与职业“摩批”:具有家庭/个体服务性质的仪式专家

“奥吉”与职业“摩批”自上层文化中分化而出,依据地方民众的信仰需求而得以发展。他们主要面对的仪式对象为家庭/个体,是哈尼人的生活仪式专家,接近于弗雷泽所说的“个体巫师”。其中,“奥吉”以超自然的方式为仪式主体诊断、判因;职业“摩批”则负责祈愿、驱邪等仪式。他们皆带有典型的“巫”的性质,既能独立举行仪式,又能彼此配合,在仪式功能上形成互补。

1.“奥吉”:灵媒与预言家

“奥吉”因得神灵眷顾而带有特殊的人格魅力,即“超凡魅力”。他被哈尼人“看作不同寻常的人物,被认为因具有超自然或超人的、至少是特别罕见的力量和素质”。具体而言,“奥吉”是由神选的身体“洁净”之人,能看神灵。此外,“奥吉”还能通过“走阴”与神灵或亡灵对话,是哈尼人与神灵或祖先亡灵进行有效沟通的中间人。“奥吉”作为哈尼人诊断问因的巫医,其卜筮活动具有突出的主动性、前瞻性,而卜筮本身即神的显露,即“神示”。

哈尼人将求助“奥吉”请神问卦的活动称之为“奥吉测”,这是为趋吉避凶所进行的积极主动的尝试。哈尼人选择“奥吉”的标准,与汉人对庙宇神灵的信仰相似,即为“灵验”与否。李泽厚认为,卜、筮中饱含情感因素,其中“诚则灵”是根本准则。这“要求卜筮者、卜筮活动以及卜筮服务对象必须进入和呈现畏、敬、忠、诚等主观情感状态”。通常,“专业”能力、服务精神会使“奥吉”在地方社会得到人缘和口碑,并进而建立起强大的“公信力”。只要“灵验”,无论“奥吉”的性别、年龄、民族如何,哈尼人都愿诚心地登门拜访。当“奥吉”所言非是时,哈尼人会以祖先没“好好说”自解,或将之归罪于仪式主体,即“‘奥吉’说的话准不准是分着人的,对有些人来说是准的,对有些人来说是不准的”。

在哈尼人的日常生活中,“奥吉测”主要是为究明家境不顺、亲人病恙等不幸的原因。据称,“(得知)这里有一个“奥吉”以后,我们就会在自家‘窝里’上用米、酒这些东西,请祖先一起去找‘奥吉’。(找‘奥吉’)这个事就像生病了吃药一样,能让自己更顺利。有些病痛是医药治不好的,你打了针、吃了药,等药效散了还是一样会疼痛,这个时候就要去找‘奥吉’看看了。”另外,当亲人遭遇意外事故时,哈尼人常认为只有通过“奥吉测”才能找到祸源,以免重蹈覆辙。最后,哈尼人还为知命、造命而去“奥吉测”。通常,大部分“奥吉”能力受限只能为主家探究原委,也只收取几十元“咨询费”,禳解仪式则多由职业“摩批”完成。只有少数“奥吉”既能“走阴”,又能兼职禳灾。

2.职业“摩批”:仪式专家

职业“摩批”是哈尼人典型的职业化仪式专家,他们服务的主要对象是个人或家庭。职业“摩批”熟谙哈尼人日常生活的礼仪,负责具体的仪式与实践。因主持仪式的不同,他们被分为“遥批”与“镲批”两类。其中,“遥批”能够主持丧葬礼仪,“遥”即指代丧葬仪式中的“尼豪遥”,即“赶鬼”仪式。“镲批”则主持除丧葬仪式之外的“叫魂”“讨力”“驱鬼”等祈福、驱邪的仪式。这些仪式通常需要杀鸡、煮鸡肉稀饭作为祭献,所以他们又被称为“撤镲摩批”,“撤镲”即“稀饭,鸡肉稀饭”。

“遥批”通常能主持“镲批”负责的所有仪式。咪哩村的哈尼人在举行与求吉或庇佑相关的仪式时习惯请“镲批”,因为他们认为,“做死人仪式的,做活人仪式就不好,除非没办法,不然我们是不会请(“遥批”)的。”除非情况特殊,否则哈尼人不会请刚主持过丧葬礼仪的职业“摩批”举行与“行好”相关的仪式。

在日常生活中,哈尼人请“镲批”主持仪式的次数较多,尤其在村落集中举行个人或家庭“讨力”仪式时。如咪哩村的哈尼人认为,农历二月和八月的属虎日,是举行“讨力”仪式的“好日子”。在职业“摩批”人数有限的情况下,咪哩村的哈尼人会在本村与邻近小柏木村外,去孟鹏村、大黑铺村、大兴村等较远村寨请职业“摩批”。此外,在哈尼人看来,亡灵常会侵害生者,尤其是那些无人供奉的“非正常”死亡者的亡灵。当哈尼人被亡灵“缠身”时,需请职业“摩批”举行“退鬼”仪式。届时,职业“摩批”根据主家从“奥吉”处获得的信息,筹备亡灵讨要的祭品,再举行相关仪式。

现在,很多哈尼族村寨都没有“遥批”。咪哩村即是如此,村民在丧葬礼仪中习惯邀请邻近小柏木村的“遥批”。不同聚居地哈尼人的迁徙路线有所不同,尤其是被山梁、河沟隔开的村寨间更是如此。“遥批”对村外历史所知有限,在念诵与祖先迁徙路线相关的祭词时,只能背诵本村先民的历史,仅将最后的定居地改为仪式主体所在的村寨。因此,为助亡灵沿着祖先迁徙路线顺利回归祖地,丧家更愿就近延请“遥批”。

“铺批”“奥吉”与职业“摩批”皆为哈尼人与神灵、鬼魅沟通的媒介,是信仰活动的仪式专家。其中,“铺批”与神灵、鬼魅的交流往往是单向的,多通过祭献、驱逐产生联系;而“奥吉”与职业“摩批”则根据仪式主体的特殊需求,通过测算、举行仪式与神灵、鬼魅完成双向交流。与“铺批”主持村落仪式不同,“奥吉”与职业“摩批”的功能与价值主要围绕家庭/个体,因此更易体现地方民众信仰的心理与文化,从而带有明显的民间文化色彩。

总体来看,“摩批”在当代哈尼族地方社会中的发展,受到了相关民族政策的影响。1949年以后,新的国家政权明确了不同民族之间以及民族内部成员之间的平等关系。“摩批”作为特殊的民众阶层,掌握着大量的民族历史记忆与文化礼仪。事实上,在当下国家提倡民族区域自治、复兴与振兴传统文化的制度背景之下,地方政府在对民族地区的治理上注重因地制宜。这使“摩批”能得到公权力的支持,而实现国家制度与地方社会之间的“礼俗互动”。其中,负责村落/集体仪式与秩序的“铺批”,往往能得到更多参与地方社会公共事务的机会,有利于减少地方政府的施政成本;而为地方民众信仰需求服务的“奥吉”与职业“摩批”,尤其是后者,往往因深刻了解民族信仰文化,而能作为地方文化的代表参与相关工作。

四、“摩批”社会地位变迁的原因

首先,哈尼族是在与其他民族交流融合的过程中形成的,“摩批”社会地位的变迁也是不同民族文化互动与交融的结果。哈尼族源于氐羌,作为一支有迁徙历史的民族,在迁徙过程中与汉、傣等其他民族皆有动态且持续发生的互动与交融,这也是哈尼族最终从氐羌中分化、“摩批”获得特殊社会地位的主要原因。随着民族间不断的兼并与融合,在“乌蛮”“白蛮”以及中原王朝统治之下,“摩批”的社会地位也随着外族统治者对其民族内部“宗教-政治”制度的干预而发生改变。跌落地方社会的“摩批”,在与地方民众交往的过程中发展出新的存在形式,并受当下国家政策的影响而重获生机。

其次,“摩批”社会地位变迁是哈尼族社会制度、文化与经济等因素共同作用的结果。在制度层面,“摩批”社会地位变迁与哈尼族社会的制度变迁相关,尤其是“政治-宗教”制度。哈尼族传统的政治制度,是保证“摩批”上层阶级地位的基础。无论是“三位一体”的“摩批”“政教合一”的“鬼主”,还是“政教分离”的“首领”下的专职祭师,“摩批”代表的皆是哈尼族社会上层阶级的利益。即使是在“土司”制度时期,在延续传统“政治-宗教”制度下的哈尼族社会中,“摩批”依旧为上层阶级服务。直至清代,“土司”制度彻底瓦解,才迫使其大规模地流向民间社会。20世纪50年代后,社会主义制度在哈尼族社会建立、发展,“摩批”曾一度被当作“封建迷信”“四旧”。而在当下乡村振兴、非物质文化遗产保护等相关政策之下,“摩批”开始参与地方公共事务,并成为地方文化的代表。

在文化层面,“摩批”社会地位的变迁与民族内部信仰文化的演变相关。“摩批”代表的是哈尼族传统文化的典型,其传承的史诗、古歌、祭词等,皆包含着民族历史记忆与文化礼仪。在群体文化认同方面,“摩批”知识的传承与发展在很大程度上依赖仪式活动,哈尼人通过仪式的“体化实践”,逐渐加深了对民族文化的集体记忆与理解,进而能共同弘扬群体文化。随着现代化进程的推进,年轻一代的哈尼人对乡土社会生活的兴趣降低,他们获得知识的方式也不再依赖经验文化。换言之,“摩批”再没有照旧举行仪式的时空条件,这极大的影响了传统文化的传承。“摩批”的功能与价值主要通过仪式来体现,当其无法以此嵌入现代社会生活时,其存在会不断地被边缘化。甚至,在自我文化认同方面,作为文化持有者的“摩批”,也往往未能对其所掌握文化的重要性有明晰的认识,更没有足够的文化自信去传承民族文化,尤其是依赖师徒传承制的“铺批”与职业“摩批”的知识传承更足堪忧。这必然会使“摩批”知识的传承出现困境,迫使其陷入自我边缘化的尴尬境地。

在经济层面,“摩批”社会地位的变迁与传统生计模式的转变相关。哈尼族定居云南后,以农耕为主的生计模式使其更依赖自然生态,这促进了其与丰收祈愿相关的信仰活动的发展。随着城市化的发展,哈尼人的生计模式逐渐改变,与农业相关的民间信仰活动的重要性降低,“摩批”的社会地位自然会随之转变。即使是重选了“铺批”的咪哩村,也取消了与传统农业相关的“开/关秧门”等仪式。此外,收入的降低也会影响“摩批”的传承与发展,特别是职业“摩批”。传统上,职业“摩批”所掌握的专门化、职业化且能带来经济收益的知识,使其师承关系多局限在父子或亲属间。现在,咪哩村的职业“摩批”根据仪式的大小,每次服务会收取100到500元不等的报酬。但除农历二月与八月外,一般情况下其所得较为有限。在地方信仰市场萎缩的情况下,收入的降低使职业“摩批”不得不另寻出路,年轻一代也更是缺乏继承祖业的积极性。尽管如此,职业化的“摩批”并未觉得可惜,因为他们认为外出务工是更“明智”的选择。

余 论

“摩批”在民族文化中的发展现状与其社会地位的演变历史密切相关,也将影响其未来的发展。哈尼族作为中华民族共同体之一员,“摩批”社会地位及其变迁也是“多元一体”的中华民族共同体的一个侧面展现。在现代化背景下,传统“摩批”文化的传承发展亟需稳定的制度保障。在当前国家非物质文化遗产保护、乡村文化振兴等政策的共同作用下,“摩批”作为哈尼族传统文化的传承者与保护者已被纳入相应的保护机制中。相关保护工作的开展应与地方民众形成良性互动,才能产生造血式的传承与活态化的保护。更为重要的是,相关保护工作的开展,应在充分了解地方民众的历史与文化传统的前提下,激发“摩批”的文化自信与文化认同,同时以地方民众的文化逻辑共同促进哈尼人对传统文化的复兴与振兴,铸牢其对中华民族共同体的集体意识。