新时代食品安全治理博弈研究

2022-01-25马蓓蕾赵海霞

马蓓蕾,赵海霞

(安徽理工大学 a经济与管理学院;b地球与环境学院,安徽 淮南 232001)

一、引言

早在2014年食品安全问题就以55.14%的关注度位居中国全面建设小康社会10大焦点问题之首。“十三五”规划明确提出了国家的食品安全战略,这是首次将食品安全提到国家级战略,2017年1月,习近平总书记再次对食品安全工作做出重要指示。食品市场面临严重的“供给约束”与“供给抑制”,广大中产阶级对优质安全食品的需求不能得到有效满足。[1]因此,新时代如何强化市场监管力量、改善食品安全供给环境、优化食品安全供给机制、满足社会对安全食品的有效需求仍迫在眉睫。

我国的食品安全治理过程是一个涉及立法、监管、博弈、取舍的复杂演进过程,相关政策选择应该是消费者、生产商、政府等利益相关者团体博弈的均衡解。需要整合政府、社会、市场等多种资源建立多元食品安全监管模式。由于食品产业治理结构中的纵向一体化在解决消费者无法识别质量特征的信任市场上存在道德风险问题,并且不完全信息下的均衡价格和利润较高,当违规成本低或者不能明确生产商责任的时候,逆向选择就会出现。[2]因此,如何促使政府、市场、社会组织等食品安全利益相关主体互相合作、互相制衡、实现利益主体各方高水平博弈均衡成为新常态下食品安全监管的重要指向。

二、模型建构及分析

为研究方便,本文将消费者、政府、第三方社会力量及企业自身等各类分散的监管主体统称为食品安全监管者,作为监管方与食品供应商展开利益博弈。

(一)食品监管者与供应商之间静态博弈效用分析

假设局中人分别为食品安全监管者和食品供应商。理性的双方在参与博弈时都会对行为结果进行一番权衡利弊。食品安全监管者可以采取两种行为,严格监管G1和不严格监管G0,其行为概率分别是δ和1-δ(0≤δ≤1),即食品安全监管者的混合策略为(δ,1-δ)。食品供应商也可以采取两种行为,提供优质(安全)食品B1和提供劣质(不安全)食品B0,其行为概率分别为β和1-β(0<β<1),即食品供应商的混合战略为(β,1-β)。B1和B0的本质区别在于成本的差异,供应商之所以会提供劣质食品,是因为提供优质食品时要支付成本C,此成本可以看作是劣质食品供应商的机会收益。供应商效用与其总收入T密切相关;监管者效用与其总收益R密切相关,R=εT(ε表示监管者能从供应商的收益中获益的比例,0<ε<1),P(P>0)表示严格监管付出的监管成本,不严格监管时则无需付出监管成本,F表示对供应商提供劣质食品时的处罚额度,(F>P,监管收益大于监管成本);Q表示食品安全监管者在采取G0(不严格监管)行为时因供应商的机会主义行为造成的社会损失,这种损失对于采取G1(严格监管)行为的监管者而言,可以看作是所得的额外收益。由此列出食品监管者、供应商博弈效用矩阵(详见表1)。

表1 监管者、供应商静态博弈矩阵

根据表1的效用矩阵,可以得到如下方程:

食品安全监管者的期望支付为:

Eg=(1-δ)[(1-β)(εT+εC-Q)+β(εT-εC)]+δ[(1-β)(εT+εC+F+Q-P)+β(εT-εC-P)]

(1)

则监管者效用最大化一阶条件为:

(2)

食品供应商的期望支付为:

Eb=(1-β)[(1-δ)(T+C)+δ(T+C-F)]+β[(1-δ)(T-C)+δ(T-C)]

(3)

求β一阶导数,并令:

则供应商效用最大化的一阶条件为:

(4)

即该混合战略纳什均衡解为:

综上所述,(δ*,β*)即为监管者和供应商博弈的均衡点。即如果监管者的监管水平在δ*以下,供应商则会以小于β*的概率提供安全食品,反之,监管者则会以大于δ*的概率进行监管。如果监管者以大于δ*概率进行监管,供应商就会以大于β*的概率提供安全食品,反之,供应商则会以小于β*的概率提供安全食品。由此可见,安全食品的供给量与监管力度和监管覆盖面息息相关。鉴于社会提供的监管力量有限,食品安全监管者必然对最有可能提供不安全食品的供应商实施最严厉的监管,而对最有可能提供安全食品的供应商的监管则保持一定弹性。但适当放宽监管会在一定程度上为供应商提供劣质食品增加机会,这一过程可以看做是食品安全监管“相机决策”的动态博弈结果。

(二) 食品监管者与供应商动态博弈分析

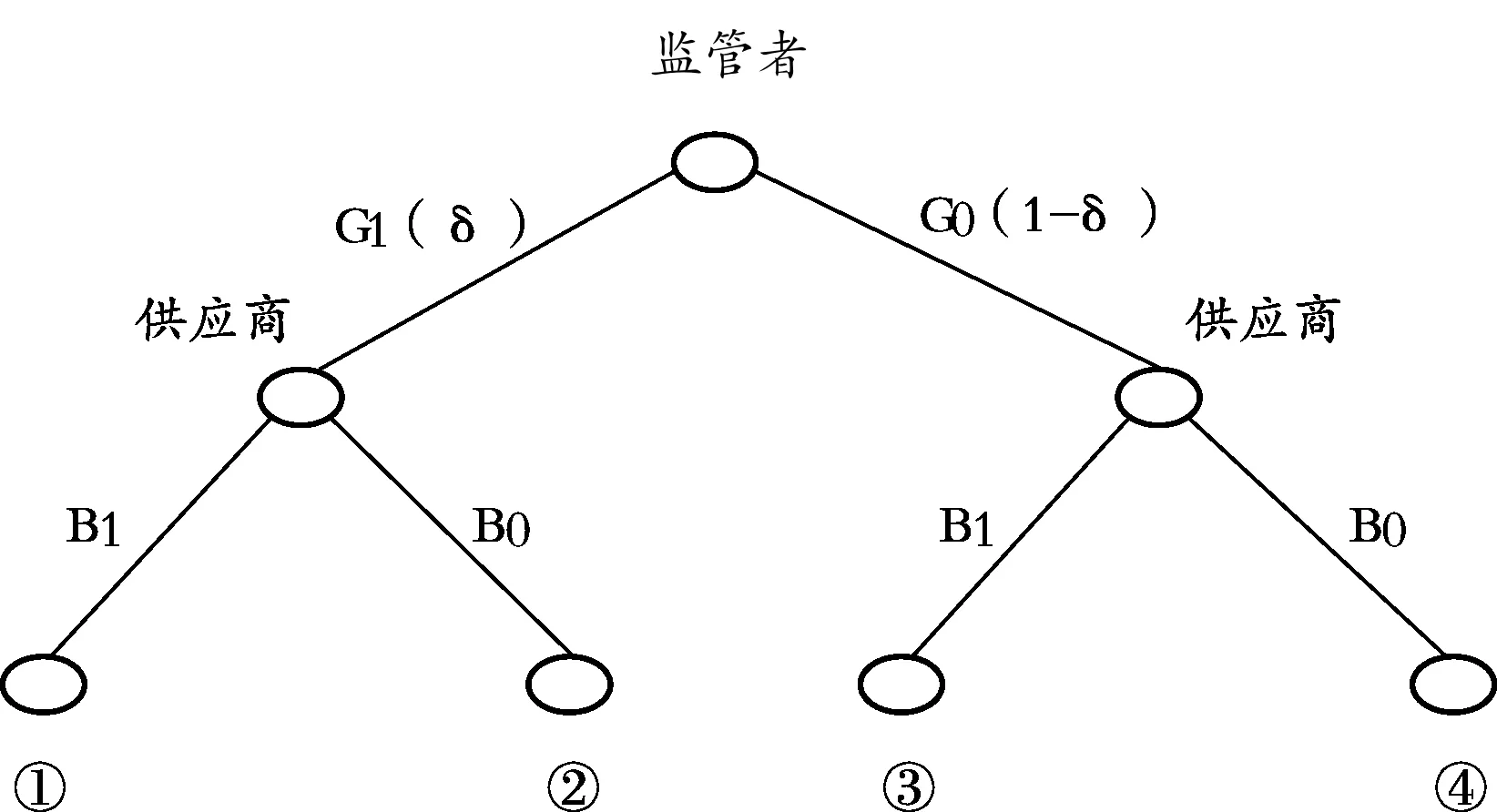

由于食品安全状况是监管者和供应商“相机决策”的动态结果,如果监管行动为δ(0≤δ≤1);然后,供应商根据δ选择是否提供安全食品。供应商提供优质食品时要支付成本C,这部分成本可以看作是提供劣质食品供应商的机会收益。P表示监管成本(P=γδ,γ表示政府监管者的成本系数,γ>0)。F为惩罚力度(F=ηC2,η为劣质食品供应商的处罚系数,η>0)。Q表示食品安全监管者在采取不严格监管行为时因供应商的机会主义行为造成的社会损失,这种损失对于采取监管行为的监管者而言,可以看作是所得的额外收益(Q=μC,μ>1)。至此,食品安全监管者与食品供应商之间的博弈树如图1所示。

图1 监管者与供应商之间的两阶段动态博弈树

博弈树中各节点的收益值为:

①(-δP,-C)

②(δF+Q-δP,C-δF)

③(0,-C)

④(-Q,C)

那么在δ水平下的供应商期望收益为:

Eb=C-δF=C-δηC2

(5)

此时,监管者期望支付则为:

Eg=δF+Q-δP=δηC2-γδ2+μC

(6)

(7)

由(7)式可知,监管力度δ和惩罚力度η分别与机会收益C负相关,即随着监管力度的提升或惩处力度的加大,劣质食品供给商被查处的风险就会加大,相应的代价就会提升,收益就会减少。因此,抑制劣质食品的供给应在法治的基础上加大对不安全食品供给的惩罚力度,即“重典治乱”。

将(7)式带入(6)式,得:

(8)

求(8)式中δ的一阶导数,同时令

(10)

由(10)式可知,在其他条件不变的情况下,监管者的监管技术φ和监管力度δ正相关,监管技术主要包括监管方式、监管技术设备和人员素质等方面。因此,要想有效抑制食品安全问题,就有必要提高监管技术,转事后监管为事前、事中、事后全过程监管,与时俱进更新食品监测设备,提高监管人员的业务熟练度和道德素质。

又0≤δ≤1,η>0,μ>1,P>0

可见,Eg是δ的减函数,δ最小时,Eg最大。

同时0≤δ≤1,得:δmin=0

将其代入式(7)得:C*≈+∞

所以,此时博弈最优解为:(δ*,C*)=(0,+∞)。

将其最优解分别带入式(5)和式(6)得:

Eb=C,Eg=μC

因为μ>1,C*≈+∞

所以Eg>0,Eb>0

该结果表明,监管部门对所有食品供应商进行不监管有利于实现自身利益最大化,因此监管部门有理由从事监管不作为的道德风险,而此时,Eb>0,食品安全问题频生。

三、结论及建议

前文已述,食品安全问题的有效治理与监管覆盖面和监管力度息息相关,食品安全监管是监管者与供应商“相机决策”的动态博弈解,监管者的监管力度受监管成本、监管技术等因素影响,食品生产商的机会主义行为与受处罚力度息息相关,考虑各自的监管成本和监管收益,监管者具有不监管或消极监管的动机。笔者认为在加大惩罚力度,扩展监管覆盖范围,提升检测技术水平的基础上构建以法治化为中心,信心传递为重心,伦理责任为核心的社会治理机制不失为一组有效的改善当前食品安全境况的“政策组合”。

1.以法治为中心全力营造规范有序的食品安全法治环境

食品安全价值的本质包含着生命的尊严与价值,代际公平与社会公正等严肃而重大的伦理意蕴,因此,“食品安全权”作为生命权的延伸关系到人的生存发展必须纳入法治范围,并辅之以完善的刑事立法和健全的刑事责任追究机制威慑食品安全生产者的机会主义行为,尤为重要的是食品安全法治化不仅有赖于完善的食品安全法律法规;更需要执法人员秉公执法,严格依法办事;监管应在完善立法的基础上建立严格的执法和问责机制,提高违法成本,加大刑事惩处力度,同时有效的食品安全监管需要法治精神的彰显和重塑,需要深入人心的法治观念,需要法律知识的宣传和普及。[3]所以,政府应加大对食品安全法律知识的传播力度,加大对培养公民法律意识的成本投入,提高全民维护食品安全的法律意识,塑造人人参与的法治环境。[4]

2.以信息治理为重心提高公众对食品安全信息的共同认知

随着当代食品工业的发展,对食品的生产加工环节流程变得越来越复杂,食品的“信任品”特征导致各食品安全监管主体在根据国家法律、法规维护公共健康对食品安全的各环节、工序、流程进行监督管理的过程中不得不产生一系列的委托代理关系。这种委托代理关系错综复杂的纠葛在消费者、政府与企业之间。由于消费者作为一个分散的大群体,没有足够的成本与力量去直接监管企业的行为,消费者把这一重任委托到政府手中,政府作为监管主体有些检测方式不能亲自施行,需要委托给第三方检测机构或者企业自身,同时企业作为被监管者,进一步将自身利益方面的信息委托给政府,在法律上求得政府保护自身的合法权益。如此一来,消费者、政府与企业之间便形成多重委托代理关系,由于各方相互依赖且信息传递过程的固有缺陷,信息传递成本与收益的不均衡,各主体间的“利益冲突”等因素,排除各方依据信息优势进行牟利的动机十分困难,导致各主体间的每个委托代理环节均有可能存在一定的道德风险,使得市场上产品质量参差不齐,真假难辨,进一步加剧了行业的“逆向选择”,因此提升检测水平,进行食品行业全产业链信息披露;加强信息风险评估和解码整合,确保监管各方对信息的共同认知;围绕信息—反馈机制加强多元主体间的监管互动以完善信息传递机制,消减食品安全监管中信息不对称至关重要。

3.以伦理诉求为核心建构各监管主体的社会责任

法治作为保证食品安全的外部强制始终是一种外生力量,只有外生力量内化为社会各行为主体的道德自觉,食品安全才会有一个最终的解决方案。当前食品安全的供需矛盾是一种具有普遍意义的公共伦理缺乏同道德日益多元化、个体化之间的矛盾,[5]当务之急,应从伦理视角分析和回应食品安全危机中存在的责任缺失和信任危机,为此笔者认为一是加强公共部门行政伦理建设,秉承对生命尊重和敬畏的伦理诉求,始终如一的贯穿立法、执法以及监管之中,惩恶扬善,树立威信,以德服人。[6]二是责任与道德并举,一方面加强企业自律和社会责任建设,另一方面强化多元主体的协作治理,强化社会力量的广泛参与,形成有效的“声誉塑造”机制有效的规避企业的“机会主义”心态,切实提高社会问题的治理和善治水平。