绿色生活创建的理念、方法及政策文本选择

2022-01-25吴静

吴 静

(1.南京理工大学公共事务学院, 江苏 南京 210094;2.中共宁夏回族自治区委员会党校/宁夏行政学院, 宁夏 银川 750021)

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》中指出:“深入实施可持续发展战略,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,促进经济社会发展全面绿色转型,建设人与自然和谐共生的现代化。”[1]同时指出:“开展绿色生活创建活动。”[2]绿色生活是注重人与自然和谐共生平衡关系的生活新理念,也是建设人与自然和谐共生的现代美好生活的生活新时尚。“开展绿色生活创建活动”是贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》的一个重要举措,需要从观念到行动,从理论到实践的联动,更需要参与其中的个体从思想意识到生活实践的全面提升,其中关键在于构建合理的理念引领、政策推进、分类施策,形成人人尽责、共建共享的绿色自觉,实现绿色生活创建。生态文明建设隐含着一个深层逻辑:传统的环境保护与生态治理是一种在污染之后投入更多的人力物力进行环境治理,缺乏正向的激励机制,更缺乏全社会广泛参与的基础,这与生态文明建设相背离。实践层面,面临全社会如何实现绿色发展、公众如何践行绿色生活新理念,全社会如何共同参与并共享生态文明建设成果的现实问题。新时代,要在建设人与自然和谐共生的现代化中构筑起共治共享模式,改变生态环境保护的底线思维、负面管理,正向激励公众践行绿色生活,开启“人人参与、社会共治共享”的人与自然和谐共生的现代化新征程。建设人与自然和谐共生的现代化维持了人与自然的“价值中立”,践行绿色生活对人与自然和谐共生的现代化做出预设性价值判断与正确的行为选择,在体认绿色发展理念基础上,创造性地整合社会共同体的认知、情感、意志、行为,使人与自然和谐共生理念被公众所普遍接受认同,并践行绿色生活创建活动。

一、绿色生活创建:建设人与自然和谐共生的现代化应有之义

“纵览建设社会主义现代化强国目标的逻辑链条,从富强民主文明到富强民主文明和谐、再到富强民主文明和谐美丽,这一过程是新时代中国特色社会主义现代化事业、实现中华民族伟大复兴历史进程不断延伸的主线和主轴。这表明,生态文明建设、美丽中国建设与中国特色社会主义道路的统一达到了新的历史高度。”[3]从改革层次看,人与自然和谐共生的现代化正是这样一种涵盖国家富强、民族复兴和人民富裕的新型现代化,一种蕴含绿色发展与生态保护相统一的新型现代化。[4]一般认为,人与自然和谐共生的现代化蕴含着三个方面的内涵,即人与自然是生命共同体、经济发展与环境保护相结合、构建人的新的存在方式。人与自然和谐共生是人类对自然的理性认识与对待自然的道德良知的有机统一,是一种有机的、系统的、整体的、互利的生态思维模式与相处方式。人与自然和谐共生的现代化中“人”是自然属性与社会属性的和谐,“自然”则体现生态与时空、自然价值与社会价值的互融,“和谐共生”是生态观念与生态实践的统一,生态权利与生态义务的统一,生态目标与生态责任的统一,现代化是发展理念与发展方式的现代演进。

其一,“人与自然是生命共同体”。一方面,人与自然为一体。“人直接地是自然存在物”[5],是“站在坚实的呈圆形的地球上呼出和吸入一切自然力的人”[6]。人与自然和谐发展、人与自然环境共同进化。另一方面,“自然向人生成”。人与自然通过物质交换发生关系,自然资源转化为人生产生活的材料、对象(材料)和工具,成为人的无机身体。人与自然的关系通俗讲就是人化的自然,自然的人化,两者相互影响,很难分出彼此。

其二,经济发展与环境保护相结合。一方面,在科学保护的前提下,在环境承载力的范围内,努力促进经济生态化、生态经济化,推动经济发展和环境保护双赢,生态环境与经济发展的协调发展才是真正的发展。在生态环境与经济发展协调运行中,人与自然和谐相处,生态环境为经济发展提供不竭的动力,经济发展为生态环境的保护提供支持,两者有机系统的联结在一起。另一方面,人从自然中获取资源与能源,改造自然,开发利用自然资源、保护生态环境,维护自然的生态平衡是人与自然关系的应然道德状态。大自然赋予人类生命价值,人作为能动改造世界的存在物,由自然进化而来,回归人与自然和谐共生的状态,既有“天人合一”精神境界的复归,又蕴含生态理性的现实升华与选择。

其三,构建人的新的存在方式。人和自然之间的物质变换是人类生产生活得以永恒实现的必然过程。生态环境作为重要的生产力要素,生态环境的稀缺性决定了其重要的价值,生态环境外部性特征不可避免受到人类活动的影响。人类社会的一切财富都是自然的物质变换与社会历史发展的产物,创造财富的过程也带来了一系列负面效应,为生态系统的自我净化和循环再生带来了障碍和困难,对自然生态系统的失衡造成不可修复的隐患。世界的存在是“自然—人—社会”复合生态系统,从整体论思维看,作为共生共享的生态系统,强调生态整体的重要性、人与生态系统的相互联系性,从而实现人与自然的和谐共生、共同进化、协同发展,即人与自然和谐共生的现代化必须构建人的新的存在方式。人与自然和谐共生的现代化是一项宏大的社会系统工程,意味着人的思想观念、生活方式、行为方式必然发生变化,其中绿色生活创建作为微观层面是构建人的新的存在方式的关键所在。既然生活方式是造成人与自然之间矛盾和冲突的根本性因素,要实现“人与自然的和解”,建立良好的人与自然的关系,根本在于变革人的生活方式,在与自然进行物质变换时实现生活方式的“绿色化”。

二、简约适度、绿色低碳:绿色生活创建的基本理念

“我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化,既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要,也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。”[7]人与自然和谐共生的现代化通过物质转换,把自然资源转化为人类生存发展需要的物质财富和精神财富满足人民的美好生活需要。现代化赋予人民新的需求,即优美生态环境需要,对生态的需求是人自身生存发展的基本需求,优美生态环境需要满足人民不断增长的生态利益。宁静、和谐、美丽的自然所能满足人的是一种自然、恒常、愉悦的获得感,也可以防范生态环境风险,提升人民的健康和生命安全。从宏观角度讲,“生态环境问题归根结底是发展方式和生活方式问题”[8]。绿色生活创建能够反映出国家生态治理程度、公众的生态认知、公众的生态行为三个层面,是人基于生活意义和善恶价值对待自然环境所形成的人与人、人与社会、人与自然的目标认同感和共同价值观的战略性实践活动。先进的理念作为行动的先导,公众践行绿色生活需要以简约适度、绿色低碳作为理念引领。从内在逻辑讲,人与自然和谐共生的现代化蕴涵人对自然的对象性活动,确立了人的主体性,也确认了对自然价值的客观性预设。简约适度、绿色低碳作为公众践行绿色生活的理念引领,运用辩证、发展、联系的思维方式审视人、自然与社会之间的联系,协调人与自然的利益,做出和谐中立的价值判断与和谐共赢的实践选择。简约适度、绿色低碳理念遵循客观规律具有求“真”的生态科学向度、求“善”的生态伦理学向度、求“美”的生态美学向度。[9]从公众的生态实践层面讲,公众践行绿色生活在简约适度、绿色低碳理念引领下,实现了人与自然物质变换的积极平衡。遵循最优化原则,考虑人的主体需要与自然的生态平衡,兼顾社会整体利益与自然生态秩序,恢复自然蓬勃的生命力与自然美,给予人化自然最原始的发展动力[10],是实现生态高水平保护和经济高质量发展的有益因子。

简约适度、绿色低碳是一种可操作、可量化、力所能及的绿色生活理念,是公众对建设人与自然和谐共生的现代化的认识、感知及理解。任何事物自身都有其特性,其发展的最优状态总是在一定规律的运行下协调发展。简约适度、绿色低碳明确了建设人与自然和谐共生的现代化的诉求方向,基于人与自然和谐共生的生产生活,确立了自然资源的价值意蕴,是生产生活方式的绿色转型,是实现高科技、低消耗、低污染、整体协调、循环再生、健康持续发展的生态文明理念。从个人层面讲,简约适度、绿色低碳的生活方式应从个人做起,要求公众思想观念的破旧立新,形成对生态系统、资源环境的正确认知,摒弃奢侈浪费、以破坏自然环境为代价的生活方式,引导公众实现人化自然与自然人化的良性互动,通过学校教育、媒体报道、制度引导、监督约束等各种方式,让简约适度、绿色低碳的生态理念更好地融入生活风俗习惯,使有益人类、永续后代、惠及自然的绿色生活方式持之以恒。从社会层面讲,公众养成生态觉醒与绿色行动,以家庭为单元,推动社会形成绿色生活的良好风尚,以家庭熏陶、学校教育和社会濡染“三位一体”的合力,在全社会形成有利于保护环境、节约资源、生态平衡的绿色生活方式,公众以生存、享受和发展需求为基本立足点,消费绿色物质产品和绿色文化产品以及生态服务,均衡生存消费、发展消费和享受消费的比重。

三、系统推进、分类施策:绿色生活创建的基本方法

绿色生活秉承生态理念、遵循资源的合理利用、杜绝浪费和过度消费,公众内化简约适度、绿色低碳理念为行为准则,践行绿色生活可以推动形成内需扩大和生态环境改善的良性循环,照鉴出现代社会的文明品质。绿色消费是绿色生活创建的重要方面,需要消费理念、消费行为、消费结构的生态化改进。绿色消费需要向居民供给资源节约型产品、无污染的绿色产品、生态环境保护与健康产品、生态旅游产品等。引导公众以生存消费、发展消费为消费基准降低资源的消耗,增加精神消费提升发展品质,大幅降低享受消费的比重,实现个人的绿色发展。绿色消费主要表现为崇尚勤俭节约,减少损失浪费,选择节约能源、具有环境标识的产品,减少消费过程中的资源消耗和污染物废弃物的排放。具体为以下几个方面:鼓励餐饮行业减少提供一次性餐具,鼓励消费者选购节水马桶、节水洗衣机、节水水龙头等节水产品;鼓励选购使用高效节能家电、LED 灯、新能源汽车等节能产品;推广环境标志产品,鼓励使用环保型的涂料、干洗剂,推广使用建筑垃圾再生产品等绿色建材和环保装修材料;加快推广垃圾分类,完善垃圾分类管理体系,细化垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的全过程分类体系;杜绝食用野生动物的陋习,提倡文明健康、绿色环保的饮食习惯,培育居民保护野生动物的意识与习惯,健全法律法规和工作机制,完善软硬件配套设施。

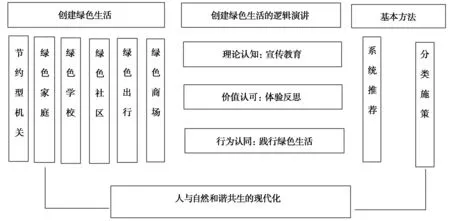

绿色生活创建是一项系统过程,遵从政府向公众宣传教育简约适度、绿色低碳的绿色生活理念与方式,使公众从价值上认同绿色生活,并从行动上践行绿色生活方式,所涉及的领域包括节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色出行、绿色商场等,单一目标、标准、方式无法适应其要求,需要系统推进、分类施策的基本方法(见图1)。从政府职能讲,绿色生活创建需要做到以下方面。一是在宣传教育方面,开展绿色生活创建活动需要政府在全社会加以正确引导,形成崇尚绿色的良好社会氛围。政府应当发挥引导作用,以高度的责任感引导居民身心健康、生活情趣、精神追求的“绿色化”,激发公众的生态自觉;针对垃圾分类方法和具体操作、辐射类污染的危害性和具体鉴别等专业性知识,通过制定绿色生活方式行动指南进行宣传教育,提高公众的生态行为技能。二是在政策扶持方面,政府需要建立健全绿色生活方式法律法规,加大对绿色生活方式的资金支持,对绿色环保产品进行资金补贴、税收减免的优惠政策,大力推广绿色环保产品的合理消费。 三是在节约型机关创建方面,建立节约能源资源管理制度,强化能耗、水耗等目标管理;加大政府绿色采购力度,政府采购以节能、降耗、节水、环保、再生等绿色产品为主。如公务用车的采购使用以新能源汽车为主,绿色办公以使用循环再生办公用品、无纸化办公为主。

图1

从公众参与绿色生活创建来讲,需要从以下方面开展。一是在绿色家庭创建方面,家庭对公众的绿色生活意识和行为习惯的养成起着基础的作用,应当注重家庭绿色生活教育的濡染作用。绿色生活是一种适应自然、与自然融通、自然而为的生活方式。家庭教育可以使公众主观上生态觉醒并采取绿色行动,自觉形成幸福生活价值观,以生态智慧、绿色习惯作为生活习惯。在家庭中践行绿色生活非常具有可操作性,如购买节能电器、节水器具等绿色产品,降低以家庭为单位的能源资源消耗,实行生活垃圾减量分类等等,在形式、数量、方法上有效规约家庭成员的生活方式。二是在绿色社区创建方面,提倡增加社区绿化面积,营造舒适优美的宜居环境,配备专业化的垃圾分类与绿化环卫设施,提高社区信息化智能化水平,培育社区绿色文化,发动居民广泛参与绿色社区建设。三是在绿色学校创建方面,对大中小学生开展生态文明教育,强化绿色生活教育主阵地作用,将绿色生活教育纳入其课程体系,引导学生树立绿色生活的价值取向,使学生养成绿色生活方式。通过提升校园绿化、美化、清洁化水平,营造优美的生态环境,强化学生绿色生活行为的情感体验。大学还可以加强科技创新,以绿色科技推动绿色校园建设。四是在绿色出行创建方面,推动交通设施“绿色化”,优化城市路网配置,积极推广绿色低碳的出行方式,减少私家车的使用频率,大力推广节能和新能源汽车的使用,规范交通新业态发展。五是在绿色商场创建方面,要积极推进绿色生活方式和消费模式,通过市场化规范、引导和推广绿色消费,如绿色产品的市场监管、建设节能标准体系等,整体提升商场设施设备的生态化水平。倡导绿色消费,引导消费者优先购买生态产品,实行垃圾分类与可再生资源回收等。

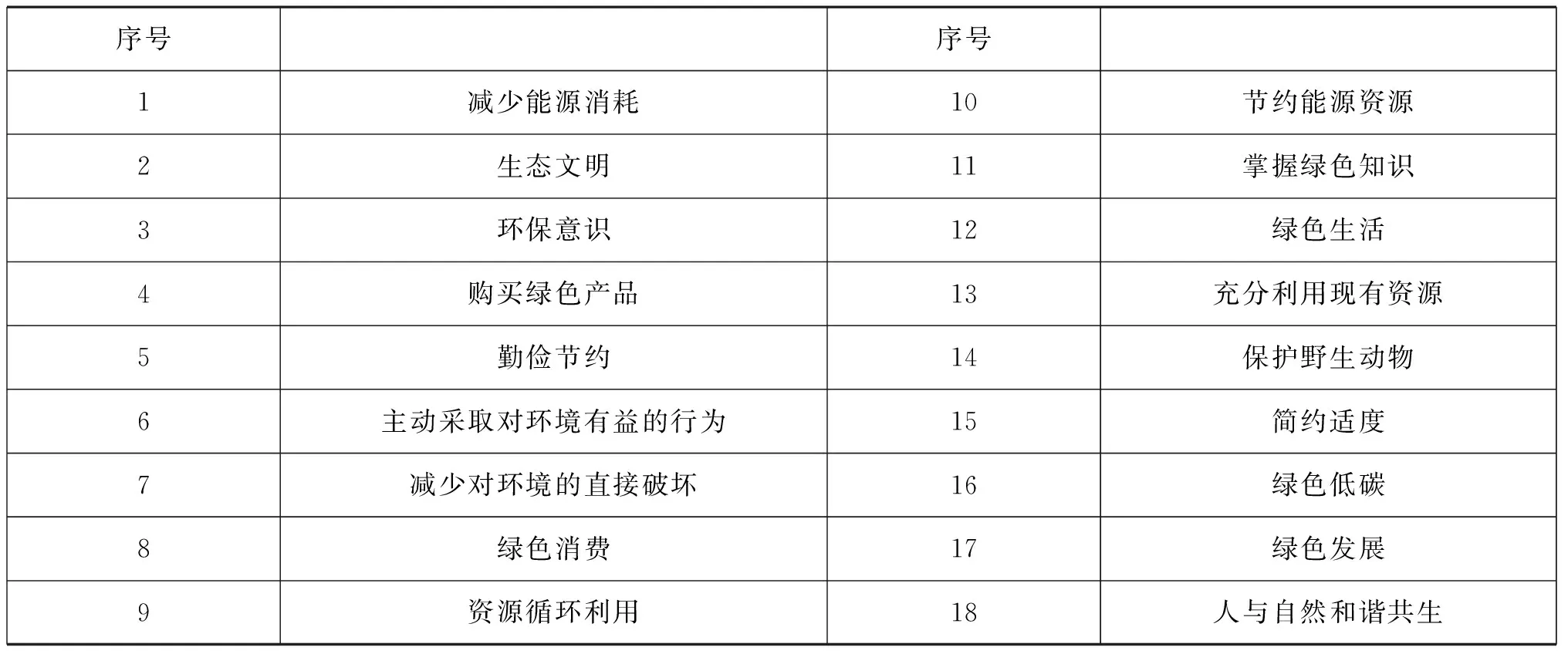

四、政策文本:绿色生活创建的根本遵循

开展绿色生活创建活动是一项国家层面的政策,国家层面的政策文本具有权威性,对政策文本的梳理并提取相关概念有益于建构理论关联与路径选择,国家政策文本是践行绿色生活的根本遵循(见表1、表2)。从政策文本的梳理来看,国家层面高度重视绿色生活,针对绿色生活持续出台了一系列指导意见。国家层面倡导绿色发展理念,要求公众主动采取对环境有益的行为,提倡减少对环境的直接破坏,购买绿色产品、勤俭节约、绿色消费,资源循环利用、节约能源资源、充分利用现有资源、保护野生动物等生态行为,促进经济社会发展全面绿色转型,建设人与自然和谐共生的现代化。绿色生活在绿色发展理念引领下,实现个体生活意趣、生活模式、行为方式的“绿色化”,达到节约资源,减少污染;绿色消费,环保选购;重复使用,多次利用;分类回收,循环再生的绿色生活目标。人对待自然的态度、人与自然相处的方式,需要以正确的方式方法引导并提升人的价值意识、生命意识、生态意识、精神境界和行为方式的层次水平。国家政策文本对于公众选择绿色生活具有广而告之的指引作用,会净化公众的需求指标,降低公众的自私性、贪婪性与占有欲,使公众的价值选择与行为选择符合“绿色化”的要求。公众对国家政策的践行使公众的价值与行为选择更具有公共价值,公众对绿色生活的选择是公众对生态文明建设目标的自觉追求与向往,是公众的生态意识与理性行为的凝聚,意味着人作为价值主体与自然客体互相成就、共同构成了人与自然和谐共生的现代化生态图景,走进“人人参与、人人享有”的人与自然和谐共生的现代化新天地。

表1 文中重点分析的政策文本一览表

表2 与绿色生活有关的政策文本中所包含的概念一览表

公众践行绿色生活是对国家政策的理性认知,将生态经验或生态理论内化到公众的心里,形成专业性、稳定性、规导性、自觉性的生态理念。公众践行绿色生活是对自然的热爱,是一种自然而然的情怀,内在是生态精神修养,外化是生态行为。绿色生活作为生态行为,需要公众养成生态观念、行为方式。一方面,践行绿色生活强调实践性、规范性、具体性和长期性,需要通过宏观与微观层面的严格管理、规范公众的生态行为、使公众能够持久践行,通过外在培养与自我内化等多种教育手段养成生态道德品质、生态行为习惯。另一方面,践行绿色生活同样需要生态文化的传承,强化生态认知与生态行为的培育,使公众自觉参与建设人与自然和谐共生的现代化。人与自然和谐共生的现代化是生态文明的实践诉求,实践层面体现为关爱自然、珍惜资源、保护生态,通过对制度设置、政策输出和角色期望三个主要层面的影响,寻求人类社会和生态环境的协调发展,实现政府职能的生态性重构、社会的生态参与、公众的生态践行。公众践行绿色生活符合建设人与自然和谐共生的现代化对公众的期望。建设人与自然和谐共生的现代化,需要公众形成和发展生态思维,以此判断自身行为的适当性,变革人的生态价值观预设的缺陷。从人的主体维度,以系统性、科学性、发展性、全局性的思维方式全面审视人类的生存环境,以公众践行绿色生活促进经济社会发展全面绿色转型。

五、结语

在生态文明建设的总体要求下,经济系统和社会系统应当效仿生态系统的特征和智慧。生态系统是物质生产、能量转换和信息增益的系统,各种营养物质和能量得到充分有效利用,物种、生态系统和基因的多样性得到充分体现,生态系统周边环境也不断改善。基于生态秩序,经济系统和社会系统理想的状态是资源高效利用、环境友好,生产生活过程中减少废弃物的产生,实现从以自然要素投入到以绿色要素的转型,解决“绿色”与“发展”的二元矛盾。提高资源利用率,将绿色发展理念融入生产生活的全过程,切实推动节能减排降耗的绿色生产、绿色生活普及化。公众践行绿色生活提升人的思想觉悟、道德修养、心理素质、审美情趣,使公众崇尚勤俭节约,自觉选择节水节电、光盘行动、绿色购物等绿色消费行为,无害化生活垃圾分类处理、无害化排放等生态环境保护行为,造林护林、退田还湖、退牧还草等生态修复行为,杜绝食用、猎杀野生动物等维护生物安全行为。通过消费理念、消费行为、消费结构的生态化促进资源节约型产品、无污染的绿色产品、生态环境保护与健康产品等产品的大量生产,从而避免对自然资源过度消耗和对生态环境的污染,促进生产方式和社会经济的绿色转型。公众践行绿色生活赋予公众生态价值观念、生态思维方式、生态人格心理、生态道德情操、生态品位诉求和生态行为模式,具有庞大群体的适用性、参与性,众力凝聚效应释放的绿色效应巨大,是人与自然和谐共生的现代化的内生动力。

自然作为一个整体的生态系统,人与自然进行物质、信息能量的交换是人与自然关系的本质。人和自然之间的物质变换的过程是人类社会维系发展的基础。一方面,自然为人类提供了源源不断的物质资源和美好生活必需的环境。人类基于生态情感、热爱大自然、保护大自然,合理调节人与自然的物质变换,消耗最小的物质力量与资源,运用无愧于人类的自然本性与生态责任保护生态环境。人类能够“像保护自己的身体一样保护自然,像感觉自己手足一样感觉植物动物的世界,并将自己的全部创造力用在日益扩展与自然界的对话中”[11],为人类自身的发展创造美好的环境,建设人与自然和谐共生的现代化。公众践行绿色生活是培育和发展人改造自然、保护自然、与自然和谐共生的能力,旨在解决人与自然环境、资源承载力的矛盾,使公众崇尚绿色风尚,文明自觉地保护生态环境与资源储备,在全社会培育形成生态理念与生态行为,实现生态环境高水平保护和经济高质量发展。公众践行绿色生活从公众个体践行推进,带动家庭、推动社会,创造一种有利于保护生态环境、节约资源、保护生态平衡的生产生活方式,体现出生态、科学、合理、文明的生态行为。简约适度、绿色低碳理念对绿色生活进行定位,系统推进、分类施策为绿色生活创建提供基本方法,国家政策文本为公众践行绿色生活提供行动准则,有利于实现公众参与生态文明建设,有利于实现生态利益平衡协调发展,有利于以绿色发展构建美丽中国,有利于建设人与自然和谐共生的现代化。