19例儿童细菌性肝脓肿临床特征分析

2022-01-24卞元兮姜艳群封其华

卞元兮, 姜艳群, 封其华

儿童细菌性肝脓肿起病隐匿、临床症状不典型,给诊断上带来一定的干扰[1-2],且目前尚无明确规范诊断及治疗方案,诊断的延误以及治疗的不及时可造成脓肿破裂、脓毒血症,甚至死亡等严重后果[3]。随着认识增加、辅助检查的完善,以及肝胆疾病和肿瘤性疾病增多、多重耐药菌增多、腹部侵入性操作增多,细菌性肝脓肿的病因和治疗措施发生了很大的变化[4-5]。国内外文献对儿童细菌性肝脓肿的报道并不多,本文对苏州大学附属儿童医院2011—2020年诊断的19例细菌性肝脓肿患儿临床特征进行分析。

1 资料与方法

1.1 对象

本研究经苏州大学附属儿童医院伦理委员会批准,收集我院2011—2020年诊断的19例细菌性肝脓肿患儿的病例资料,包括发病年龄、性别、临床表现、影像学及实验室检查资料、治疗及转归等数据信息,并归纳总结。

1.2 诊断标准

纳入病例的年龄在0~18岁之间,符合以下任何一个标准的病例即为确诊病例:①具有典型影像学表现的肝脏脓肿病变[2],经抗生素抗感染治疗有效;②肝脏脓肿培养细菌为阳性。

1.3 观察指标

从医疗记录中收集的数据包括一般资料、总热程、发热至确诊时的热程、入院后首次实验室值(外周血白细胞计数、中性粒细胞计数、血清CRP水平、肝功能指标、血红蛋白、血液或脓肿培养结果)、影像学检查结果(若有多次检查,脓肿位置选取波及范围最广的、脓肿的大小选取最大值)、静脉注射的持续时间和全部(静脉注射加口服)抗生素治疗时间、是否行介入治疗(经皮穿刺、经皮引流或开放手术)、并发症、复发和死亡情况。

2 结果

2.1 一般资料

19例患儿年龄为6个月至14.5岁,中位年龄为4岁(IQR 2~9岁)。<5岁的患者占多数13例(68.4%)。男性12例(63.2%),女性7例(36.8%)。

2.2 临床表现

19例患儿最常见的临床表现为发热(16例,占84.2%),其次为腹痛(9例,占47.4%),之后为胸腔积液6例(31.6%)、咳嗽6例(31.6%)、气急2例(10.5%)、呕吐2例(10.5%)。发热的患儿发热至诊断时间1~30 d,中位数为6 d。发热总持续时间为0~30 d,中位数为7 d。

2.3 基础疾病

19例患儿中11例(57.9%)具有基础疾病,最常见的基础疾病是急性白血病(7例,36.8%),另外再生障碍性贫血、糖尿病、胆总管囊肿、腹部外伤各1例。

2.4 实验室检查

19例患儿CRP均升高(>5 mg/L),其中>100 mg/L 6例(31.6%);白细胞增多(>10×109/L)9例(47.4%),其中>15×109/L 6例(31.6%);白细胞减少9例(47.4%),其中中性粒细胞绝对计数<1.5×109/L 7例,均为免疫抑制剂使用患儿。碱性磷酸酶增高2例(1例为白血病复发初期,1例为初诊白血病)。贫血8例,其中6例为化疗后患儿。白蛋白降低1例,为化疗后患儿。血清丙氨酸转氨酶升高2例(15.8%),仅有1例超过正常水平四倍。天门冬氨酸氨基转移酶升高1例(10.5%),无胆红素升高病例。

2.5 影像学结果

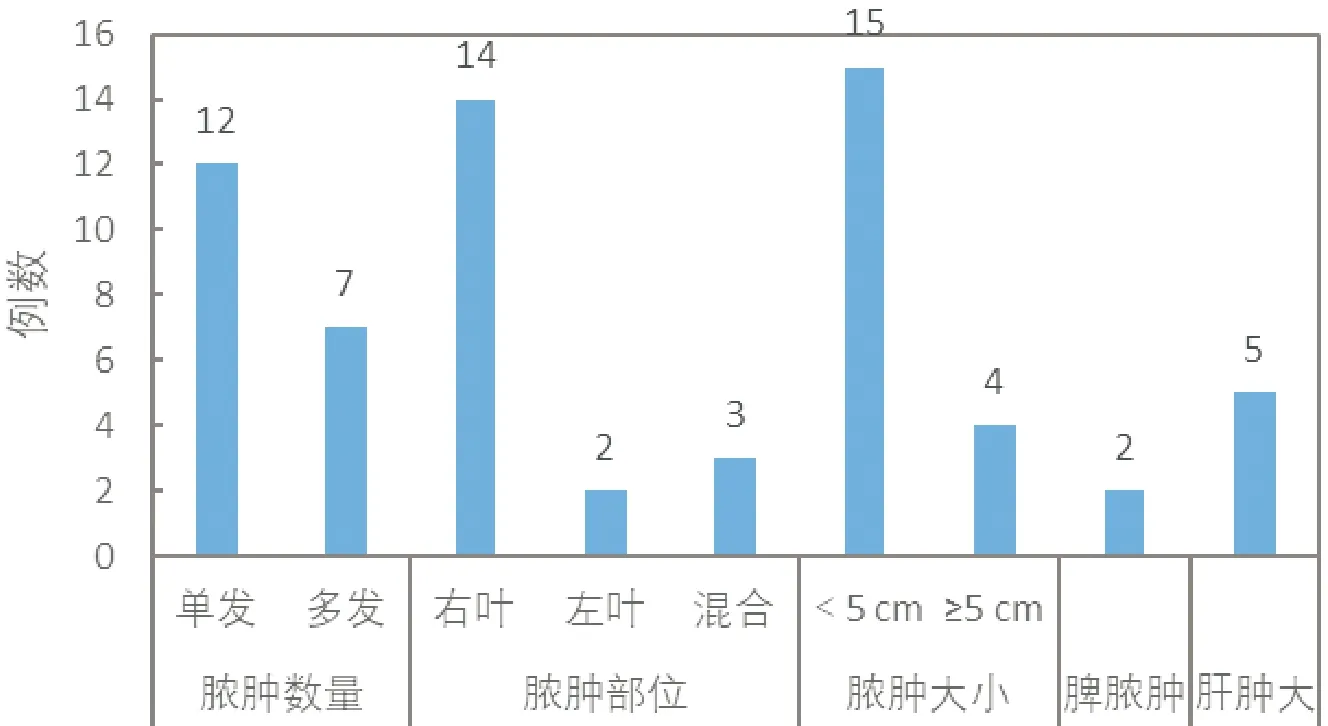

19例患儿均行腹部B超及CT检查,增强CT 14例(73.7%),MRI 1例。脓肿以肝脏右叶发病为主,单发脓肿多见;脓肿大部分<5 cm,没有超过10 cm的脓肿,见图1。

图1 19例患儿细菌性肝脓肿的影像学特征

2.6 血液和脓肿培养结果

19例患儿均行血培养检查,阳性5例,阳性率为26.3%,其中肺炎克雷伯菌2例(10.5%),大肠埃希菌2例(10.5%),嗜麦芽窄食单胞菌1例(5.3%);5例(26.3%)患者接受了介入性引流(经皮穿刺、置管及外科手术引流),取得的脓肿标本培养,阳性检出率为80%(4/5),检出中间链球菌2例(10.5%),金黄色葡萄球菌例1例(5.3%),屎肠球菌1例(5.3%)。

2.7 治疗和转归

19例细菌性肝脓肿患儿均进行抗生素治疗,早期经验广谱方案由三代头孢菌素(拉氧头孢、头孢他啶或头孢哌酮舒巴坦)加抗厌氧剂组成,7例因常规治疗3~5 d体温或者实验室检查(白细胞、CRP、脓肿大小)无好转,升级三代头孢为碳青霉烯类,其中1例培养肺炎克雷伯菌感染根据药敏更换为丁胺卡那。肠外抗生素治疗的中位持续时间为21 d(IQR 15~28 d),总抗生素治疗的中位持续时间为29 d(IQR 26~35 d)。

19例细菌性肝脓肿患儿中,因病情需要及患儿家属同意,有4例(21.1%)行影像引导下经皮穿刺排脓,1例(5.3%)行腹腔镜手术并放置引流管。所有引流病例均存在肝外表现,如胸腹腔积液、脾肾等其他脏器脓肿;80%(4/5)的引流病例为单发脓肿。所有患儿均治愈,无并发症发生和死亡的病例的出现。

3 讨论

肝脏通过胆道与肠道相通,且接受门静脉和肝动脉的双重血液供应,故而容易发生细菌性肝脓肿。就儿童而言,细菌性肝脓肿发病机制有以下几种可能:①在婴幼儿期常由于各种化脓性感染合并菌血症,细菌经肝动脉入侵肝脏;②肠道感染和脐部感染时,细菌性小栓子脱落后随血流经门静脉分支进入肝脏而导致脓肿;③胆道感染,此途径感染可引起多发性脓肿,且年龄较大儿童多见[5];④肝外伤继发的感染;⑤隐源性[6]。在以往研究中,儿童肝脓肿的脓液培养致病菌主要是需氧的金黄色葡萄球菌,可以推测儿童肝脓肿的感染途径以肝动脉途径为主[7-8]。但台湾的一项儿科研究及多篇成人的研究发现,致病菌谱发生了变化,肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌逐渐成为主要致病菌[3-4,9-10],本研究结果与台湾的研究相似,出现这种情况可能的原因有,笔者所在地区由于经济、医疗、卫生条件相对较好,金黄色葡萄球菌发病率低,其次可能因为在获取脓及细菌培养之前,患儿已经经过一定时间的抗感染治疗,导致培养的阳性率下降[11]。在儿童,肝脓肿发病通常隐匿,隐源性肝脓肿所占的比例较高,本研究中隐源性肝脓肿占52.6%,而台湾的一项儿童相关研究则显示隐源性占70%~80%[9-10]。

台湾的一项关于儿童细菌性肝脓肿多中心研究[9]得到平均的诊断年龄为9.6岁,本研究中的平均诊断年龄仅为4岁,在不存在原发性营养不良基础疾病和医疗卫生条件较好的情况下,如此年轻的发病趋势,考虑可能原因为本研究中的病例近一半是有血液系统基础疾病的,在治疗过程中,年龄越小,其耐受能力越差、免疫低下更明显,是发生细菌性肝脓肿的高危因素。

细菌性肝脓肿的临床表现以发热和腹痛最常见。本研究提示了细菌性肝脓肿以肝右叶多见,故右上腹痛多见;部分患儿由于肝脓肿刺激膈肌引起出现咳嗽、气急、胸痛等症状[10-11]。但上述临床表现均无特异性[12],且由于抗生素的广泛使用、儿童自身特点,早期及时确诊有一定的难度。在本研究中,有2例早期误诊为不典型川崎病,病程中出现有腹痛症状,通过影像学检查而确诊。出现该误诊的原因可能有以下几个方面:第一,川崎病在儿童发病率较细菌性肝脓肿要高[9-10],很容易被优先考虑;第二,临床症状和实验室检查有相似性,如都可以表现为反复高热、血液检查白细胞、中性粒细胞及C反应蛋白指标升高;第三,误诊患儿同时出现有杨梅舌、皮疹等情况,这类病人病原学可能为革兰氏阳性球菌感染。有研究证实,黄疸、糖尿病、免疫低下状态(肿瘤、免疫抑制剂使用、营养不良等)、镰状细胞病、腹部创伤、某些寄生虫感染、阑尾炎穿孔和不正确的脐静脉置管等是肝脓肿发生的高危因素[4,9,11,13-14]。具有上述情况的患儿,如出现不明原因发热、腹痛、肝肿大,实验室检查中白细胞、C反应蛋白升高,中性粒细胞增高等情况应要想到肝脓肿可能。但对于患有血液肿瘤的患儿,中性粒细胞减少更有意义[15]。

临床不排除细菌性肝脓肿时,可通过超声波检查或计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)确诊。超声波检查具有方便快捷、易操作、价格低等优点,是肝脓肿最常用诊断的工具,其敏感性可达97%以上,但由于早期肝脓肿影像学表现可不典型,甚至B超下无明显改变,此时需动态观察[2,14,16];或者结合CT、MRI作为补充检查手段,以确认超声检查结果,及进一步确诊高度可疑的病例,并可以了解脓肿的具体部位、与周边组织的关系等。

细菌性肝脓肿早期积极抗感染治疗对尚未液化的肝脓肿可延缓病情进展。小于3 cm的肝脓肿经过单纯静脉或口服抗感染治疗效果良好,经验上选择尽可能全面覆盖常见菌群的药物,首选甲硝唑联合第三代头孢菌素(如头孢曲松或头孢西丁)或哌拉西林-他唑巴坦,抗菌的总治疗疗程一般为4~6周[17],但临床上,有时因缺乏病原学结果、存在多种基础疾病、院内交叉感染等较为复杂情况,抗生素实际使用时间可能更久。此外,须注意的是,影像学检查异常可持续很长时间,后续口服抗生素的治疗需结合临床症状以及血液检测结果[11]。脓肿较大、已液化的同时经皮肝穿刺抽脓或置管引流,可使得细菌性肝脓肿的治愈率大幅提高[9,11,18-19]。但是选择经皮穿刺还是置管引流,尚存在争议,一项针对肝脓肿的前瞻性随机对照研究发现,置管引流比经皮针吸在急性转归上更优,失败率更低,但远期复发率是相似的[20];Zerem E[21]的一项研究提出,对于多房脓肿,或者>5 cm的单个脓肿,选择置管引流效果更好。当置管引流失败、脓肿有破裂风险、脓肿靠近胸膜时,考虑外科手术干预[5]。但是经皮穿刺或外科引流之间的界限决定仍然存在争议,因此,儿科患者外科干预治疗有待进一步的证据。本研究中,仅有1例因临床症状较重、治疗后效果欠佳、脓肿短时间内明显增大而行腹腔镜手术并置管引流,其余均通过单纯抗生素或联合经皮肝穿刺排脓而治愈。此外,在上述治疗的同时,积极治疗基础疾病及注意对症支持治疗,包括纠正低白蛋白、护肝等[22]。有研究证实CK-19在肝细胞损伤修复中具有重要作用,该致病机制的发现可为对于常规抗感染、引流治疗效果欠佳的重症肝脓肿病例提供新的治疗方向[23]。

综上所述,小儿细菌性肝脓肿最常见的基础疾病是血液系统恶性肿瘤。肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌和中间链球菌是笔者所在地区常见的病原体。通过适当的抗菌治疗加上及时的引流,预后通常良好。