巴马小型猪直肠脱垂模型建立初探

2022-01-24李莹倩李宇飞李嘉俊李华山

李莹倩,李宇飞,李嘉俊,李华山

直肠脱垂(rectal prolapse,RP)是一种直肠全层套迭、脱出于肛门外的疾病[1],为肛肠科较为严重的难治性疾病之一,长期的直肠脱垂将会产生肛门失禁、溃疡、出血、狭窄,甚至肠段坏死等症状[2]。该病发生的危险因素主要包括高龄、经产、肥胖、慢性便秘或腹泻、盆底解剖缺陷或功能障碍、囊性纤维化及精神疾病等[3]。但该病的发病机理尚未完全探明,各种临床治疗效果的病理生理机制仍不明确,而这些基础研究离不开稳定的动物模型的建立。因此探索建立合适的动物模型是深入研究直肠脱垂的基础。通过实践摸索,我们尝试模拟直肠脱垂的病理解剖特点建立巴马小型猪的直肠脱垂模型,现报道如下。

1 动物造模

1.1 研究对象

①实验动物:6只健康巴马小型猪,6月龄,雄性,普通级,由北方大动物研究基地提供。6只巴马小型猪体温、进食、饮水、精神状态、排便均正常,排便时未见直肠黏膜脱出。实验两组具有可比性。

②方法:6只巴马小型猪,编号为2018302、2018404、2018405、2018406、2018503、2018506,随机分为两组,单因素组(2018302、2018405、2018506)和复合因素组(2018503、2018404、2018406)。

③饲养条件:在普通条件下饲养,饲喂全价饲料,自由采食和饮水;单笼饲养。昼夜各半循环照明,湿度 30%~80%,温度控制在16~28℃ 。

1.2 造模方法

1.2.1 单因素组造模方法

(1)术前准备:术前禁食4小时。

(2)麻醉:1%~2%异氟烷吸入式麻醉。

(3)手术操作步骤:

①麻醉成功后,巴马小型猪采取俯卧位,固定尾巴于背部,将肛门部充分暴露。(俯卧位相较于仰卧位,无需固定四肢,且肛门更容易暴露,方便手术操作。)

②手术区备皮,碘伏消毒肛周区域,消毒肛门内及直肠。

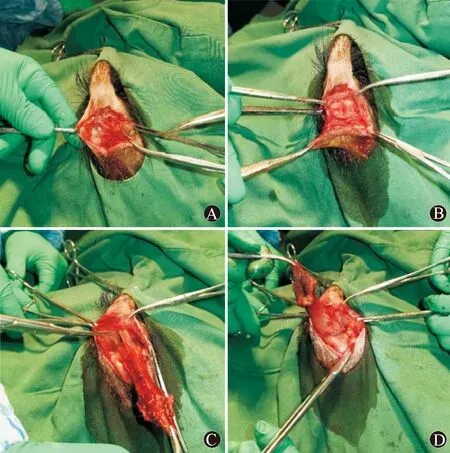

③游离直肠:在后正中距肛缘1 cm处做一弧形切口,术者与助手分别牵开皮肤的内缘与外缘,用电刀切开皮下组织,继而将切口向肛缘两侧及前正中延申。探查直肠周围间隙所在,沿肛门周围间隙向上游离,过黏膜下间隙、括约肌间隙再至直肠后间隙/直肠膀胱间隙/骨盆直肠间隙,总游离长度在12~15 cm左右。(见图2)下段肠管管壁偏薄,极易穿透,期间注意保护肠管。另靠近尾侧组织质韧,解剖难度大,需仔细游离。(图1)

图1

④检查肠管无破损、周围组织无出血后,将肠管送回,间断缝合肛缘切口,缝合时注意皮肤张力不要过大。(图2)

图2

1.2.2 复合因素造模方法 在单因素组操作的基础上,本组巴马小型猪术后饲养时降低猪舍温度至10℃左右,地面不铺设垫料,且保持地面湿滑。

1.3 观察内容

观察记录术后动物每日的体温、精神状态、活动、进食、饮水、排便情况;记录术后脱出情况。

1.4 造模结果

1.4.1 单因素组 三只巴马小型猪体温、进食水均正常、排便正常,精神、活动未见明显异常,仅出现肛门部膨隆,黏膜轻度外翻,但未继续进展(图4)。

图3 正常肛门

图4 肛门膨隆,黏膜轻度外翻

1.4.2 复合因素组 两只巴马小型猪(2018503和2018406)术后出现饮食不振,精神不佳,大便偏稀,其中1只(2018406)于术后第3天出现脱出症状,表现为肛门直肠黏膜外翻,继续观察,于术后第5天脱出长度达1 cm,脱出肠管出现水肿,充血,水肿处呈暗红色(图5)。1只(2018503)于术后第2天出现直肠黏膜外翻,术后第3天黏膜肿胀,术后第4天出现黏膜出血、糜烂(图6)。上述两只巴马小型猪分别于术后第8第9天死亡。另外一只(2018404),术后第1天体温升高,尚可进食水,未排大便,术后第2天,体温仍未降,饮食饮水不佳,精神差,未排大便,术后第3天出现精神萎靡,停止进食,肛门部出现膨隆突出,黏膜轻度外翻(图7),并于术后第4天死亡。

2 讨论

2.1 直肠脱垂病因学与解剖学

直肠脱垂的病因尚不十分明确,包括先天和后天、全身和局部等多个方面,可能的致病因素或与RP相关的疾病大致总结如下[4]:

(1)长期便秘、腹泻,慢性咳嗽等。

(2)神经性疾病(如先天异常、马尾损伤、脊髓受伤及衰老)。

(3)肛提肌分离(即盆底缺陷)。

(4)女性、分娩次数。

(5)直肠乙状结肠冗余。

(6)Douglas陷凹过深。

(7)直肠与骶骨之间缺少固定。

无论是哪一种原因导致的脱垂,最终的病理解剖是趋于一致的,即提肛肌分离、Douglas陷窝过深、乙状结肠过长、直肠周围支持组织松弛、骶骨与直肠分离、直肠呈垂直状态、肛门括约肌松弛[5-6]。

我们已了解到,上中部的直肠系膜由相对疏松的脂肪结缔组织构成,维持上中直肠在盆腔内位置的组织相对较少;外侧韧带主要由血管结构构成,支持力也是有限的;而直肠下端主要由肛提肌固定,其中肛管通过肛尾韧带在后方与尾骨相连,肛尾韧带是位于中央的纤维弹性组织,可能还含有一些骨骼肌纤维,走行于尾骨和外括约肌后部之间,支撑固定力较强。因此直肠的固定在很大程度上依靠肛提肌的支撑,间断波浪状延伸的直肠纵行肌纤维与肛提肌形成一个稳固的结合,这是盆底稳定和直肠固定的重要因素。如果没有它,排便时直肠将经过肌层脱出[4]。

基于RP发生的解剖特点,并结合RP的相关发病病因,采取手术分离直肠与周围组织的方法,使直肠与周围组织松弛、分离,失去支持固定而滑脱。主要步骤是游离直肠下段周围组织,即沿肛门周围间隙向上至黏膜下间隙、括约肌间隙,再至直肠后间隙/直肠膀胱间隙/骨盆直肠间隙。此前我们曾尝试经腹直肠周围组织及粘连松解,但在实际操作中发现,猪的直肠紧贴后背,仰卧位状态下,结肠回旋盘曲覆盖,膀胱遮挡,视野不佳,操作困难,且加之试验条件限制,无法开展腹腔镜下操作,开腹出血、感染风险较大,术中死亡率较高,遂改为经肛门直肠周围组织松解,操作相对简单,手术损伤小。

2.2 直肠脱垂造模动物的选择

选择合适的试验动物并构建接近于人类疾病的动物模型是医学研究的基础和前提[7]。一些动物物种,如绵羊、牛、马、兔子、鸡鸭、猪、犬、豚鼠、马来貘、猫、非人灵长类动物(NHPs)[8-11]等,已被证明会自发形成RP。虽然这些物种很多不适合用于实验室研究,但有些物种在过去几十年已经被广泛研究,并有可能成为有价值的动物模型。

大型动物如猪和非人灵长类动物(食蟹猴等) 因其解剖组织结构、病理生理、代谢特征与人类最接近,适合作为RP的造模动物,但存在生命周期长、研究费用高、研究场地受限、投入人力多等困难,而且大型动物实验过程中不易操控,极大增加了试验的难度。其中NHPs通常被认为是盆腔器官脱垂的理想动物模型[12-13],其中恒河猴被认为是建模和研究盆腔器官脱垂的最佳动物[14]。值得关注的是NHPs也有肛提肌,包括髂骨尾骨肌和耻骨尾骨肌,它们与人类的髂骨尾骨肌和耻骨尾骨肌具有类似的功能[12],或可尝试对其进行直肠脱垂的造模。

啮齿类动物(如大鼠)虽然在解剖上与人类存在差异,但其具有易获得、易于操作、生命周期较短、数量多、经济等优点,而且与高等物种相比,伦理约束较少,虽然目前尚无大鼠RP造模的报道,但其在盆腔器官脱垂的动物造模中已被广泛应用[15],是否适合RP造模,尚待研究。

因此,没有哪一物种是直肠脱垂造模动物的完美选择,我们还需不断研究探索,以找到相对合适的造模动物。

2.3 巴马小型猪

2.3.1 巴马小型猪的优势特点 巴马小型猪与人体比较,颇为相似,是一种理想的仿人动物模型[16]。其具有体型小且多产、性成熟早、易于管理[17],遗传稳定性高、饲养要求低、抗病力强等优点,在解剖学、生理学、血液学、疾病发生过程等方面都与人极为相似,而且可克服灵长类动物带来的伦理、烈性病毒传染病等问题[18],已越来越广泛地应用于医学各研究领域,如心血管系统、消化系统、内分泌、皮肤整形、口腔学和异种器官细胞移植等方面,而且积累了大量的研究背景资料[7],利于各类试验研究的进一步开展。

基于上述优势特点,我们选择巴马小型猪作为造模动物的原因主要有:①其生理生化指标、解剖结构、饮食特点和疾病发展等方面与人类具有一定的相似性,尤其在消化系统结构方面,食物的消化、吸收过程与人类极为相似[7],适合RP的造模。②在多种适合实验室研究的动物中,如兔子、犬等,其自发形成RP的发病率相对较高,尤其以3月龄以下仔猪最为常见[19],病因学基础好,利于致病因素的运用施加。

2.3.2 猪直肠脱垂的病因 引起猪RP的原因较多,大致可概括为以下几个因素[20-23]。①直肠、盲肠先天发育不全;母猪分娩时过度拉伤;妊娠期母猪骨盆压力增大;年老。②长时间腹泻或痢疾、便秘,排便用力;严重呼吸道疾病。③摄入木屑;饲料发霉(玉米赤霉烯酮);饲料中β-葡聚糖酶、钠盐或钾盐过高;突然更换饲料种类;低纤维高淀粉饲料;缺水。④猪舍温度偏低或过热;环境潮湿,地面湿滑;猪群拥挤;猪舍地面倾斜度大。⑤长期、大量使用林可霉素或泰乐菌素等。⑥生长速度过快;感染或骨盆神经中枢损伤(断尾后或咬尾),遗传因素;直肠穿透(是导致配种后24~48 h发生RP的常见原因)。

此前,我们走访过几家个人养猪场,多位场主表示,在过去,猪舍条件有限,在冬季地面冰冷,保暖通风措施不到位,尤其是产后母猪,极易出现脱肛现象。本次试验,我们从环境因素出发,术后饲养时降低猪舍温度至10℃左右,地面不铺设垫料,且保持地面湿滑,以诱发脱垂的发生。

2.4 国内直肠脱垂动物造模情况

文献报道最常见的造模法为腹泻法,而且很多文献也报道了兔、犬RP的病例大多伴有腹泻病史[9]。不得不说腹泻是引起RP的重要原因,尤其是小儿脱垂,因小儿或者幼崽气血未充,中气不足,腹泻可引起机体全身虚弱,而致无力托举内脏,发生脱垂。然而运用便秘进行动物造模的研究鲜有报道,但在人类直肠脱垂的病因中,便秘、慢性的反复咳嗽、多产史等导致的长期腹压增加是形成RP的重要病因,因此便秘造模的有效性值得被验证。

目前国内报道过的RP动物模型有:1989年包俊华等[24]介绍了他们的造模方法,即手术切开肛门括约肌,再在犬腹部包以腹带增加腹压,将气囊放入直肠,气囊充气后向外牵拉使直肠翻出肛门外。黄乃键等[9]通过饮食、药物致泻+人工加压方法建立兔、犬RP模型,获得的模型均为轻度RP,近似人类的一度RP。柯敏辉等[25]采用大黄、番泻叶灌胃2个月,联合无水乙醇肛周注射,并加用站立法建立直肠黏膜内脱垂兔模,经不断摸索,发现2个月为制作直肠黏膜内脱垂兔模型适宜时间段。我们不难看出,各研究多以腹泻+增加腹压的方式为基础造模法,其复制性高,成功率可观,最大化的模拟了RP发生发展的过程,接近自发RP的病情发展,是可推广的造模法。但造模周期相对较长,所耗人力物力较多,在很多情况下实际操作难度较大。比如所需的造模动物,如犬、猪等需要专门的动物饲养管理基地,动物饲养管理及实验室租赁都会随试验周期的延长而增加预算。因此我们仍需继续探索一种相对“简”“便”“效”“廉”(简单、方便、有效、经济)的造模方法。

2.5 本次造模情况

我们对比了单因素和复合因素造模的有效性,发现单纯的局部病变不能完全导致直肠脱垂的发生,局部肠管脱垂与全身因素是密切相关的。正如黄乃建教授[8]研究报道的那样,鸡鸭肠壶腹按比例来讲其大小为成人的几倍,且比人类更为松弛,加之雌性鸡鸭产卵期天天产蛋均可致腹压增大,脱垂的危险因素较多,但即便如此,RP并不多见,这是体内环境相关器官组织相互协调和制约的结果。因此,我们局部的手术操作虽破环了肠管周围支撑结构,但其中气尚足,脏腑未虚,气血充盈,或可自行修复,未见下脱之势。再者考虑本次研究选用的是月龄6个月的巴马猪,年龄已近年长,体格较为健壮,单纯的手术操作致脱垂的难度较大。而造模成功的动物,术后湿冷阴寒的环境耗损阳气,在手术创伤致损的基础上加重机体损伤,使之正气亏虚,中气不足,气虚下陷,而见滑脱之象。

本次试验三只动物死亡,原因分析如下:2018404号动物术后第一天即出现发热,未使用药物干预,监测血常规,第1、2天白细胞为27.84×109/L、 30.12×109/L,较其他组动物明显增高,考虑为术后感染。2018503号和2018406号动物术后体温正常,然进食水日渐不佳,精神状态日渐萎靡,活动减少,大便偏稀溏,最终消耗殆尽而亡。

总体而言,本试验造模方法具有耗时短,耗材少,经费支出相对较少的优点。但同时也存在以下不足:①此次造模成功的动物仅表现为直肠最下端的黏膜外露,考虑与观察时间过短有关;②动物的存活率偏低,对于术后感染防治措施不够完善;③麻醉意外、出血、感染等风险较高;④对试验操作者的要求较高,操作者需具备较好的外科手术技能,能够精准的游离肠管周围组织;⑤6月龄巴马小型猪月龄稍大,增加了试验的造模难度。我们认识到,直肠脱垂不是朝夕之症,其发生发展需要漫长的病变,而且单纯的局部病变不一定会导致疾病的发生。单因素组在解剖结构上进行了局部破环,从疾病发生的病理学角度已完成病变发展,但在病因学方面还缺少疾病发展的催化剂。

综上,本研究运用复合因素造模,具有可重复性,为进一步探讨和研究直肠脱垂提供了新的造模方法。