图话记

2022-01-20主持人张建京

主持人 张建京

【引言】

活力之城,青春洛阳。至于艺术,大约是传承、创新、艺术、融合、青年、纯粹这几个关键词。这也恰恰是我所感兴趣的,文艺的融合,是一个新课题。

寒暑易节,恍然小雪将至。我还在为琐事奔波,建京兄主导 “图画记”已经瓜熟蒂落。首期选择的是赵明洋、王亚平、申柏、程远、袁洪亮、郑小强六位青年画家的作品,涉及国画、油画、水彩、版画等多种表现形式。首期由建京兄亲自操刀做专业点评,我仓促上阵并邀请青年作家余子愚为之写一点感受,算是在美术专业之外,有了文学气息的介入。即将结集推出,不禁心下惴惴,恳请读者诸君多多批评,留待我们日后改进。

说是“图话记”,其实不仅限于“图”,雕塑、设计、装置等等其他美术形式,也是这个栏目关注的,如果说标准的话,只有一条:足够好。当然,在实际选择上,更倾向于有发展潜力的青年。“话”的部分,将邀请洛阳的优秀青年作家完成,力求在文字上给予美术作品新的诠释。

关于《乡居》

程 远:洛阳理工学院艺术设计学院美术系主任,洛阳市美术家协会理事。

创作手记:对自然景观的描绘一直贯穿与这些年的创作之中,以景寄情是不变的创作理念。在祖国壮丽的景色中,具有时代感的人文建筑与自然景色融为一体,而将契合的景色自然地描绘出来是创作的方向。水色交融的艺术形式让自身的创作语言得以发挥和延展,也让创作的方向更加的多元化。在这个伟大的时代,用最擅长的语言描绘感情至深的景色,是我坚守的绘画之路。

程远这幅作品,是普普通通的一处皖南地貌特征的乡村小景,随处可见而回眸一瞬便可以找到画面感与写生的本质。对于这个水彩的写生来讲,这样的处理方式是比较客观而平实,而且具有很强的教学示范性,在他长期处于西画教学的状态中,形成了朴实无华的绘画表现方式,在注重客观表现的创作状态下呈现出来。写生在湿画法和干画法的相互交替的技法使用中,体现了非常娴熟的水彩画的表现方式,体现水彩画风景写生的状态,在不同质感的客体描绘中,更加注重了画面的空间感和光影效果,在光的不同变化中,体现客观的瞬间真实,具有良好的技法示范性。(桓鸣)

深秋时节,树叶凋零,树干显得削瘦,乡间小路蜿蜒向前。阳光微暖,房前的空地上,一小片蔬菜绿意盎然。程远的水彩《乡居》带给我们美的享受,观画如同身临其境,如同回到久违的故乡。故乡日渐苍老,故乡日趋冷清。画面明暗对比,明亮的部分占据大部分画面,显示了画家的内心,对故乡充满了感情,表达了祝福。(余子愚)

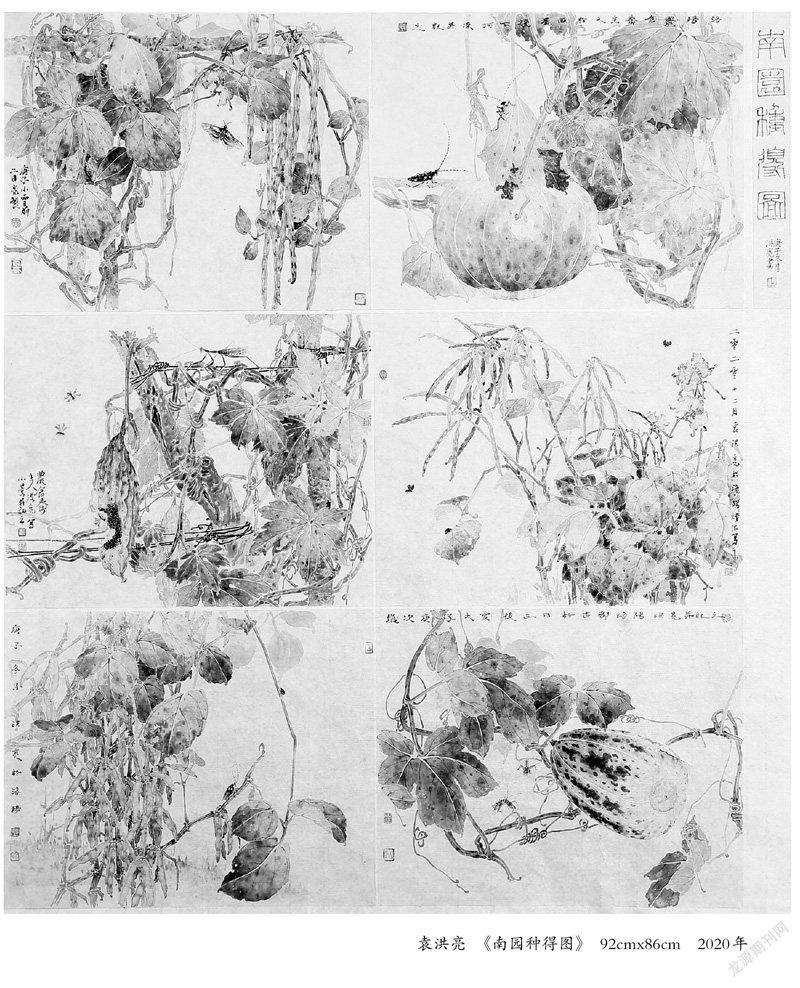

关于《南园种得图》

袁洪亮:斋号农仓斋,河南省美术家协会会员,洛阳市美协花鸟画艺委会委员,职业画家,长期致力于中国画的教学。

创作手记:南园,是家乡大集体时期的菜园。改革开放后,每家按人头各分得一份。在那个食物匮乏的年代,每到夏秋季,守自家的地,“顺”他家的果,便成了一群农村娃的乐趣。常在蔬果地里穿梭,对其生长规律甚是了解。离开了故土,儿时的记忆常出现在梦里。境由心生,便有了《南园种得图》。

写生对于绘画来讲是非常重要的一个造型方式。袁洪亮作为深谙此理的青年花鸟画家,写生对于他来讲几乎是一种日课的修行。此幅六组以蔬果为主题的没骨花鸟作品,非常好地展示出画家良好的写生能力与画面的取舍、经营与组织的能力。值得一提的是,六幅作品均以墨色为主,体现了烟火之气的蔬果不同的表现方式。以墨色为主的造型历来是中国画所强调的一种雅逸、淡远的表现方式,所以在蔬菜瓜果的这种现实题材就显得更加有雅致之态。画面中极好地运用了水墨没骨的表现手法,对客体的描写细腻而精致,通过墨色的深浅变化,使画面具有层次感和真实性,同时又体现出物象本身的不同质地,空间感、肌理感、斑驳感跃然纸上。疏密有致的构图与点晴草蟲的添加,让观者在蔬果清逸的水墨表现中平添了一些生活气息……(桓鸣)

五柳先生言:“种豆南山下”,又言“带月荷锄归”。诗书之余,劳作自给,凿井而饮,耕田而食,帝力于我何有哉,——其中暗含的自由意志,与艺术真谛契合。农事成隐趣,自此滥觞。秋光所至,南园温良,天牛行于瓜蔓,蝶翅舞于豆荚,螳螂制高以狩猎,蟋蟀博戏以争强。豇豆、南瓜、枯叶、草虫,描摹精微,生趣盎然。纸间似有五彩色,墨上可闻瓜果香。非南园常客、写生妙手不可得也。(维摩)

关于《黄河奇观》

申 柏:河南许昌人,毕业于河南大学,河南科技大学美术系主任,河南省美术家协会会员,洛阳市美术家协会理事。

创作手记:黄河是中华民族的母亲河,作为黄河奇观的壶口瀑布,以她的惊涛骇浪和万丈狂澜哺育和激励着世世代代的中华儿女,当我们怀着朝圣的心情置身于此,既体会到伟大而坚强的民族意志,又能憧憬明天的生活会像汹涌的浪花水雾一样,蒸蒸日上。

我们所见到的表现黄河的主题创作,司空见惯的是表现黄河如何的汹涌澎湃,如何黄河之水天上来的气派。申柏的《黄河奇观》作品,没有将描绘黄河本身作为创作的主体,而是将视角转向黄河岸边激动而观赞的人群。从一个表现黄河主体创作中呈现了一个新的角度,这种角度的出现,又使大家的目光聚焦到了关注的人群。油画家的视角带领观者展开丰富的想象,脑海中自然浮现出黄河的常规画面,或是壶口瀑布恢宏,或是小浪底调水调沙的壮观。这样,作品的画面本身同观者固有景观可以相互叠加而转换,使黄河岸边的人群与黄河更丰富的展开。由此一个正午阳光的照射下,水气弥漫的天空,奔腾呼啸的黄河岸边,由近及远的人群,平实而无炫技的朴素描写,在或站或俯,或交流或指观,奇观中的兴奋而喜悦以人群肢体表达,让面目表情已经不重要了……朴素而质拙的真实绘制,体现了的这幅作品本身的真诚。通过这样一群状态下的远近错落、光影十足的人群,在阳光的映照下的黄土地貌上,在画面中心红衣与红旗的隐喻中,体现了对于黄河的亲近与称赞,是一幅用新视角表现黄河文化的主题创作。(桓鸣)

黄河奇观,不仅在河道里,也在河岸上。大约是壶口,浊浪奔泻于画面之外,而画者却撷取了岸边观瀑的一角。“你站在桥上看风景,看风景人在楼上看你”,别具匠心的人总能选择不一样的角度。被黄河奇观所吸引的人们,或坐或站,或举相机,或指河水,或大声交谈,或静静凝望。面目虽然模糊,但是那种紧张、惊奇、愉悦、兴奋,已经通过肢体动作表达了出来。有多少河流身旁,能聚集起观河的人流呢?这难道不是黄河赠与我们的另一个奇观吗?(维摩)

关于《静静的侗寨》

王亚平:中国美术家协会会员,北京工笔重彩画会会员,河南省中国画学会理事,洛阳市美术家协会理事。现任教于洛阳师范学院美术与艺术设计学院。

创作手记:《静静的侗寨》这幅作品是我一次带学生外出考察,在贵州一个普通的侗寨搜集的素材。在这幅作品中,我尝试将光源色、环境色引入画面来丰富作品的色彩效果。作品上部阳光照耀的区域明亮而温暖,下部阴影部位整体偏冷,我采用含混的手法来处理冷色区域的物像,通过模糊轮廓的方式使物像混成一片,从而更加突出画面中间部位。站立的小孩上衣为饱和度较高的橙红色,通过提高色彩的纯度和饱和度营造画面的视觉中心。

静静的侗寨,清晨,一缕阳光照射过来,远处薄雾下的侗寨吊脚楼前,硕大的芭蕉树下祖孙两代村头休憩的普通平凡的场景体现在画面中。亚平是一位受过严格而系统专业中国画训练的青年画家。他的技法功底沿袭着中国传统工笔画的表现技法,同时在传承传统的表现中寻求题材的多样性与技法表达的创新性。从这幅作品中体观了娴熟的工笔画的表现技法。以侗寨中又一个平常的清晨为创作背景,表现了古老村寨当下些许现实意义。祖孙两代休憩的场景,让大家感觉到了一种既亲切又略带感伤的情绪。满脸皱纹的老太和稚气可爱的儿童,细腻刻画的人物形象与年龄反差,老人与儿童,沧桑与未来,引导着观者的思考,体现社会背景下的真实与客观。在写意性勾勒赋彩的技法下,使观者更多地去体悟画家通过创作对人物内心的描写,对社会现实的深层思考。老人目光或看向远方,或若有所思,唯有画面中的儿童,他的目光对视观众,似乎要向我们诉说着现实与憧憬。画家细腻而深入的人物刻画,使这幅看似平淡无奇的场景之外有了更为敏感而深邃的画面之外的思考。(桓鸣)

村寨里之所以寂静,是因为远赴城市的打工人们还没有归来。天气已经很凉了,芭蕉树前,阳光堆积之处,也是温情堆积的地方。蜡染的粗布衣裙,在她们身上最为恰当。皱纹横生的手里,针线依然沉稳,只是目光不得不借助花镜才能抵达指尖细微针脚。多年的老姐妹,坐在一起,什么都不说,就很安稳踏实。只是怀里的孩子,眼中充满了期待,期待侗寨重新沸腾的喜悦时光。(维摩)

关于《马街书会》

郑小强:滑县人,现就职于洛阳师范学院,主要从事版画教学与创作。作品多次参加全国和省市级美术作品展览,并被中国美术馆、河南美术馆、太行山美术馆收藏。多篇论文发表于核心期刊。

创作手记:作品《马街书会》以具象写实的手法描绘了马街书会上民间艺人的说唱形象。他们是平凡而伟大的说唱艺人,是中国民间艺人的缩影,是民族文化的守望者,是中华民族民间文化和民俗传承发展的活化石。作品以黑白木刻的形式来表现画面,黑白分明、对比强烈,生动表现了书会期间说唱艺人不畏严寒、不分昼夜,说书亮艺的热闹景象。刀法上,圆刀、角刀、排刀综合运用,人物塑造丰富协调。构图上借鉴了中国传统艺术条屏的布局形式,人物形象条条铺开、娓娓道来、生动自然。画面中人物或坐立或弹唱,人物布局疏密有致、高低错落,突出书会的壮观场面。画面人物之间点缀胡琴、大鼓、快板、犁铧、喇叭、交通工具等,使画面更加丰富。作品以版画特有的阳刻阴刻的艺术语言综合表述,将民间艺人在说书表演时鲜活的神态表现的生动感人,画面左右两边写实的人物群组,画面中心隐喻着情致情感的抽象符号,如同形式与内涵的交集,又像历史与今天的触碰,令人体味无穷的文化艺术魅力。

马街书会,又称“十三马街书会”,流行于河南省宝丰县的传统民俗活动,是全国曲艺行当的盛会。每年农历正月十三到十五为书会的会期,书会在宝丰县城南7公里处杨庄镇马街村北应河岸边举行,来自河南省和外省市的说书艺人便会负鼓携琴,汇集于此,说书亮艺,河南坠子、道情、曲子、琴书等曲种应有尽有,规模相当壮观。版画,是影响中国近现代美术的重要艺术形式,影响深远。小强作为优秀的青年版画家,以马街书会为主题创作的木刻版画,在传统技法中以求新意,吸取中国画的平面表现方式,以条屏的形式,充分体现书会热闹纷繁的盛况。人物刻画细腻而注重细节处理,平面式的叠加、遮挡排列,展现动静相宜的现场感,木刻技法的成熟运用,使人物特色与行当特征丰富而质朴。画面中间两条为阴刻,线条借鉴了碑刻上线条的灵动,与左右两边的阳刻形成了鲜明的对比,在阴刻的线条流动飞舞之中,人物若隐若现,丰富多彩又如旋律交织,好不热烈!充分反映出马街书会的身临其境之感。继承与创新在此幅创作中相得宜彰,运用自然。整幅散落的白点,犹如漫天飞舞的雪花,透出画面主题的浪漫而挚热。(桓鸣)

鲁迅先生说,木刻(版画)本来就是大众的艺术。源于河南省平顶山市宝丰县的马街书会,每年农历正月十三到十五前后,吸引众多说书艺人到场表演,规模壮观。版画《马街书会》重现了这一盛景,远观之,琴声、鼓声、笙声跃然纸上,人物造型、神态各有不同,黑白两色构成的画面醒目,让人过目难忘。(余子愚)

关于《丽景门》

赵明洋:洛阳市美术家协会理事,洛阳市青年文联副主席,现任教于洛阳师范学院美术与艺术设计学院。

创作手记:《丽景门》这幅作品是一幅命题创作,这个题材深受洛阳人熟悉,想画出新意很难,那就以它最为大众熟悉的一面呈现给大家。我选择了之前的一个系列《逍遥游——云图》的创作思路。在很多事物上稍众即逝的东西,以稳定、具体的方式呈现出来,是对迅速流动的时间或者生命的描绘。通过云这种视觉符号,将这种不确定、带有偶然意味、在传统绘画中几乎不作为视觉主体的图像赫然设置为绘画的重心,观者不得不直面这看似熟悉和无意义的图像,不得不努力寻找背后的意味。我觉得绘画需要误读,一旦开始主动寻找意味,绘画就处于被激活的状态,与每位观者建立起来一种视觉欣赏之外的深层关系。绢源自生命短暂的蚕,却能承载厚重的历史文明,所以以绢作为载体来表达关于时间与生命的思考更像在制作一件关于时间的装置。

多种材料的运用与尝试,是这几年明洋饶有兴致地尝试。这幅是以洛阳一个典型的建筑体丽景门为创作的小品作品。在绢本材质上表现水墨积染与岩彩复加之间的一种材质对比,形成一种冲突与和谐的状态。主体建筑形象的水墨渲染细致而厚重,通过墙体的轻重积染,似乎又能让观者感受到空气的流动之态;天空部分用岩彩覆盖式的叠加涂法,力求显示出一种明丽之感。两种材料的使用与绘画方式的不同,至于一幅画面上,相辅相成,显出一种既矛盾又统一的自然协调。一朵云的横空穿越,增加了画面的些许灵动。整幅作品通过色与墨的对比,材质运用的对比,绘画手法的对比,在平实的画面构图中,体现凝重古建筑的同时,展现了秋高气爽,天朗气清的季节特质。(桓鸣)

有人说,摄影和绘画都是为了发现美、表现美,两者的区别在于摄影师留住美丽,而绘画是加工美丽。熟悉的地方没有风景,对于许多洛阳人而言,老城丽景门就是熟悉的地方,高大的城墙,熙熙攘攘的人群从城门里进出,风景在身边,很多人却熟视无睹。画家赵明洋用画笔为我们描绘了他眼中的丽景门,灰墙朱门,城门紧闭,画面上没有人来人往的景象,作品透着一种庄重和寂静。但是,一朵祥云从城楼上空飘过,打破了这种寂静,令画面显得生动起来。这让我想到宋徽宗赵佶所作《瑞鹤图》,该画打破了常规花鸟画的构图方法,花鸟和风景相结合,营造了诗意而优美的境界。美是永恒的。(余子愚)

嘉宾简介:

张建京,字桓鸣,中国美术家协会会员,中国书法家协会会员,河南省美术家协会理事,河南省中国画学会副会长,洛阳市文联副主席,洛陽美术馆馆长,洛阳画院院长,洛阳市美术家协会主席。

维摩,真名王小朋,职业编辑,业余作家,作品散见于《清明》《天涯》《广州文艺》等,出版有小说集《巨翅白鸟》,居洛阳。

余子愚,现为河南省诗歌学会理事,洛阳文学院首届签约作家,洛阳市作家协会副主席。著有诗集《我不能轻易说出那些美好》《春风吹》等。