下水文,真的不合时宜吗

——“下水文”写作教学的实践

2022-01-20江苏省苏州市工业园区金鸡湖学校赵冬俊

◇江苏省苏州市工业园区金鸡湖学校 赵冬俊

教师“下水文”写作,是作文教学的优良传统。沈从文、朱自清等都是“下水文”写作的践行者。“下水文”这一概念,更是经由叶圣陶先生的大力倡导而深入人心。可是,随着信息化时代的到来,作文教学资源唾手可得,“下水文”逐渐淡出作文教学的舞台。

“下水文”写作真的不合时宜了吗?一个偶然的机缘,我们重新发现了“下水文”的独特魅力。

一、缘起

(一)直面课堂教学现状

我们备课组共13名教师,年轻教师占比高达92%……进入三年级,“作文”成了老师们的心头痛。教材中只有一个题目,几行写作提示。作文教材没有合适的范文,每次作文课,老师们不免哀叹一声:作文课怎么上?于是,我们提出自己动手写下水文的倡议,以充实课堂教学的资源库。

(二)缓解学生写作焦虑

学生“害怕”作文,这是公认的事实。我们组曾因“孩子在家写作时间过长”而被家长投诉。尽管,家长的投诉值得“推敲”,但它折射出的学生写作时的焦虑状态却是事实。当我们提出和学生一起写作的时候,孩子们就“心理平衡”了。问卷调查显示,80%以上的学生,选择了“希望每次习作,老师都写‘下水文’”。于是,下水文写作,成为我们的“新常态”。

(三)提升教师写作能力

苏霍姆林斯基说:“教师的语言素养在极大程度上决定着学生在课堂上脑力劳动的效率。”他把言之无文、口拙舌笨看作是“无知的表现”。语文老师会写作,就像农民会种地一样天经地义。“写作”是体现语文老师身份的标志性能力,教师只有通过下水写作才能提高写作水平,提升自身素养。

二、过程

(一)一人试水

中年级,有一篇介绍动物朋友的课内习作。有几个孩子一字不动地交上“白卷”。家长也从后方发来短信声援:“对不起,我们家确实没有养什么动物。”

就在我准备提出“购买”写作素材的建议时,一个调查数据给了我启发。在我设计的关于作家写作的问卷调查中,90%以上的作家觉得,写作最难的地方不在于“寻找合适的素材”。那“问题”到底在哪里呢?我决定做一次“下水”写作的试验。其实,我也茫然得没有一点思绪,我写不出小动物的理由,和很多学生的一样——我家从没养过小动物。但,正因为如此,写作才有挑战,才有现实意义。

可是,怎么写呢?突然,我想起一位作家朋友的忠告:“写作行为本身会激发一连串你从未预想过的念头或回忆。”我老老实实地坐下,安安静静地在脑海中搜索小动物的身影……这时,我脑海中闪现出一条狗——它叫丁丁,就在我租住的小区。丁丁的出现让我激动不已——原来,写作的素材就在身边,只是我们“视而未见”。

我在脑海中像放电影一样回想着与丁丁接触的画面。我清楚地记得,我们第一次“狭路相逢”,极不愉快。于是,我从极不愉快的相逢开始写这条“陌生”的狗:

搬家那天,打开车门,迎接我们的是一阵“汪汪”——一条土黄色的大狗,直奔我们而来。我心里一惊,壮着胆子走上前。那狗昂着头,又是两声高亢的——“汪汪,汪汪”。声音里满是火药味,它那张开的大嘴快到我胸口了,我只能立住不动。这时,一位穿蓝大褂的老人发出一声咳嗽,狗应声回到老人身边。

狗,住在一楼。每天下班,打开车门,大狗总要“汪汪”两声,仍旧是那种例行公事的严肃声调。有一天,老人告诉我:“这狗叫丁丁,你叫它的名字,它就不叫了。”丁丁确实聪明,我叫它“丁丁”,它立刻安静、温顺。有时,还会仰着头,认真盯你一会儿,仿佛要把你的形象印在脑子里。

过了几天,丁丁不再“汪汪”了。看到我的车牌,或者听到我汽车的“嘟嘟”声,丁丁总跑近我们,亲昵地环绕在我们身前身后。有时,透过前窗玻璃,远远地看到丁丁趴在楼道口闭目养神。待我下车,它心灵感应似的,兴高采烈地站起来,看看我,抖一抖脑袋,算是跟我这个朋友打个招呼。然后,它像完成了某项任务似的,再趴下休养精神。每到这时,我总要在它面前停留片刻,把它看个仔细。

“丁丁”是个有点孩子气的名字,可丁丁确又是条名副其实的老狗。一身土黄不再纯粹,嘴边和眼角上方的毛色已经灰白。右前腿脱落的一撮毛,显示着它的年老。丁丁眉清目秀,一对眼睛透着老狗特有的从容。嘴巴一张一合,极像一头温顺的羊。

注视着丁丁,我想象着:年轻的时候,丁丁一定是条帅狗。

这篇下水文的诞生,几乎颠覆了我对“生活”,对“写作”的认知:生活里满是写作素材,它们就像看不见、摸不着的无线网。只要一个心灵的密码,你就能连上它,畅游其间。对孩子来说,积累素材、选择素材是一个难点,但这篇下水文揭示的是——写作素材,不是狭隘的“我的”素材,而是能够为我所用的素材。受这篇下水文的启发,那些家里没有宠物的孩子们顺畅地写出邻居家的狗、小区里的流浪猫等合乎题意的作文。这一次下水尝试,让我们不再害怕,不再拒斥“下水写作”。写下水文,成为我们组全体老师的共识。

(二)多人下水

我们组多次进行了作文同课异构的研讨。第一次,同课异构的作文题是“梦”。

教学前,几乎所有老师都觉得,梦是神奇的,日有所思,夜有所梦,它是现实的反射。但梦也是飘忽不定,支离破碎,难以完全捕捉的。执教者曹懿老师备课时,遵从了教学参考用书上的建议——“如果学生记不清具体的梦境,可以通过想象来弥补”。试教之后,她发现孩子写的梦全是完整的“童话式美梦”,美得一点也不真实。通过反复、深入的交流,老师们渐渐从对教参的权威崇拜中走出来,大家开始以一种更为理性的眼光看待教参。大家觉得,梦是写实的,绝不可想象;梦是真实的、跳跃的,不连续不完整正是梦的特点。儿童写作,混淆“虚”与“实”,是极其危险的。

备课组童然老师的下水文,以她的“真实”写作走出了《梦》的写作误区。开学初,她接到负责“国旗下讲话”的通知,心中很是焦虑。她在梦里,骑着电动车一路飞奔,往学校赶,要参加升旗仪式。可短短的一段路,她像是历险似的遇到了一群鸡、一群鹅,最后好不容易冲到大路上,她的眼前竟然出现了一只肥肥的花猫……梦里,她不知道自己是怎么到的学校,只发现自己已经站在了主席台上,认真而紧张地发言,读到一半,突然学生发生了情况,她急匆匆地离开了主席台。后来她发现发言稿上最重要的话没讲,很是遗憾。

在文章中,童然老师将现实生活与梦里的遭遇紧密地联系起来,让人明白梦之所由,让人发现梦里梦外其实都是个人生活及心理最真实的反映。而这正是梦的神奇所在。

在这样的下水文面前,我们重新回到写作的原点。写作就是真实地记录生活,真实地记录梦境,而不是任由自己的想象,美化梦境,虚构幻境。写作教学,就是用写作教写作。

(三)众人潜水

渐渐地,短短一年时间,下水写作从骨干的“一枝独秀”,到能手的“紧跟其后”,再到现在的“百花齐放”。下水的人多了,我们不光能够“戏水”,还能够“潜水”,进行“深度研究”。

每一次写作课之前,我们会在闲聊中预想写作的可能难度,预热写作的素材。每两周一次的课内写作,我们雷打不动地进班听课,感受写作现场学生对老师下水文的欣赏评价,近距离感受学生在课堂上的写作热情和写作才华。每次观课结束,我们都一如既往地进行网络对话,交流各自对写作课堂及写作下水文的心得;老师们在群里,既点赞也指缺,既提出问题也试着解决问题。当遇到我们都无法解决的难题,我们会主动求教于校外的专家——就童诗的教学与写作,我们请教过童诗教学专家顾文艳老师;就作文情境的创设,我们请教过作文教学专家徐飞老师、小学特级教师孙大武老师。

通过一次次的大胆试水,我们积累了“海里畅游”的经验,看到写作教学如海一般的辽阔美景。“大海”也以它的温柔回馈了我们这一群快乐的“写作水手”。我们的每一次试水、“潜游”,都很快乐。

三、成果

(一)一支写作的队伍

在短短一年半的实践中,我们组老师的写作下水文也近二百篇。

我们写作下水文的要求,不是追求文学的诗意与高深。我们的下水文是向“清浅”处挺进,也就是顾秀群老师所认识的那样——“下水文写作,是对学生进行最基本的‘示范’。要以学生的口吻写,语言风格偏向学生水平。否则,写作成了教师文学素养的高傲展示,而对教学无益。”

在下水须“清浅”的写作理念指引下,郁颖老师在实践中发现——“虽然我们的下水文并非篇篇佳作,十全十美,但在一起写作的过程中,我们和学生之间的距离似乎越来越近了。老师们渐渐开始理解学生每回写作文时的抓耳挠腮和无从下手,再不会简单地用‘拿回去重写’或‘好好修改’来回应作文不合格的孩子了。”

赵海燕老师在教学中,不光具备了这样的姿态,就连教学的心态也发生了微妙改变。她直言:“写作下水文后,我的授课心态有了很明显的改变。以前我一直以教授为课堂的主要任务,但下水文让我感觉,我与学生在共同完成一次作业、一次学习。因为自己动笔了,我很清楚哪里难以着笔,哪里有发挥的空间。指导学生,自己先得成为学生。”

更为重要的是,我们通过写作,改变了对“备课”的认识。张蒙老师深有感触地说:“教师写‘下水文”无疑是一种绝佳的备课方式,在‘下水文’写作中发现写作的难点,感受写作的乐趣。而后按照写作的规律进行教学,能切实改变当前作文教学的低效现状。”

甚至,我们还改善了校园里的师生关系。这正如俞雨函老师所揭示的那样:“老师常有机会读到孩子的习作,孩子却不常有机会读到老师的习作。在‘一起写作’的实践中,我们真正做到了平等相待,走近彼此,共享生命中的闪烁星辉。”

(二)一本独特的文选

实践一年多来,我们完成下水文二百多篇。每学期,我们将教师下水文与学生优秀习作合编成一本独特的作文集,名曰《一起写作》。在这本作文集里,学生习作由老师点评,老师习作由我们特邀的作家点评。这样一来,学生与老师的关系,在这本小书里就不像“楚河汉界”那样一目了然了。而是我中有你,你中有我,互相欣赏,互相学习,“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”。

这本独特的作文选受到学生及家长的高度评价。一位学生家长读了这本书后这样评价:“搜遍我的记忆仓库,发现在我有限的人生经历里还没有遇见过或者听过这样的教学方法,也许是我见识少,但不可否认这是一种非常贴切和优秀的教学方法。这样的教学过程,我更愿意称为一起学习,老师学到怎么教更好,学生学到如何写更好。”

著名特级教师、江苏省人民教育家培养对象杨金林说:“《一起写作》质量很高,对语文老师理解作文、教好作文很有帮助。”2020年全国十大青年名师、著名特级教师顾文艳在《和学生一起写作,约吗》一文中写道:“尽管和学生一起写作,写了十多年,可是当收到《一起写作》时,还是不由得心生敬意。是的,这是一份发自内心的敬意!”

(三)一组亮眼的数据

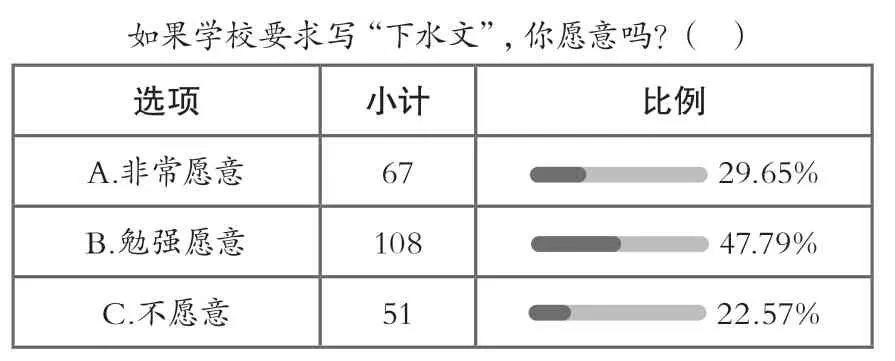

在一个关于写作教学的调查问卷中,有一条关于是否愿意写作下水文的调查。

(校外226人的调查问卷表)

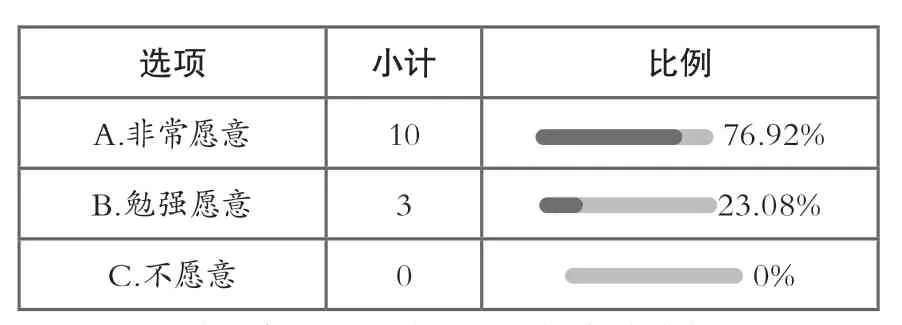

(组内13人的问卷调查统计表)

在接受调查的226名外校教师中,“非常愿意”写下水文的仅有29.65%,我们组教师的统计数据达到76.92%,高出约46个百分点。22.57%的外校教师明确表示不愿写下水文,而我们组教师通过他们的实践,尝到了写作下水文的甜头,没有人“不愿意”。

我不知道这个数据能不能算实践成果,但我相信这个数据一定有它的秘密。

写作下水文,是一条很有意义的探索之路、成长之路。只有“写”,才能探知写作的秘密,只有“一起写”才能获得成长的持久动力。希望我们的研究,让更多的年轻教师拿起笔来,与学生一起写作,一起成长。

同题创作,同思写作之难;师生互动,共享写作之乐。

——沈颖颖

如切如磋,如琢如磨;《一起写作》这本小书真正体现了师生的平等对话。我们谦和相待、彼此欣赏、共同进步!

——严楚乔