学习科学研究与教育实践变革:研究方法论的创新和发展

2022-01-17梁林梅蔡建东耿倩倩

梁林梅 蔡建东 耿倩倩

[摘 要] 学习科学将学习理论创新与教育实践变革视为同等重要的双重使命。为了进一步解决科学研究的知识发现与教育实践改进难以同步的现实问题,学习科学共同体在基于设计的研究(DBR)方法论的基础上,又提出了基于设计的实施研究(DBIR)。文章在回顾DBR的基础上,总结和分析了DBIR的四个核心原则;探讨了DBIR所倡导的“研究者—政策制定者—实践者”三元协同的新型伙伴关系,提出了促进学习科学研究向教育实践转化的以新型学习观为基础的“三要素—三层次—三角色”系统变革模型;建议通过更新教育实践者和决策者的学习观、构建“研究—政策—实践”三位一体的应用学习科学实践共同体和基于研究和证据的教育政策制定等途径,来达成基础理论创新和教育实践变革的双重目标。

[关键词] 学习科学; 教育系统变革; 教育政策; 基于设计的研究(DBR); 基于设计的实施研究(DBIR)

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 梁林梅(1969—),女,河南林州人。教授,博士,主要从事教育信息化与学习变革研究。E-mail:50468167 @qq.com。蔡建东为通讯作者,E-mail:ndcaijd@163.com。

一、引 言

在美国国家研究理事会(National Research Council,NRC)出版的《教育的科学研究》一书中,明确提出了“教育学是一门应用科学,与其他应用科学一样,教育研究有两个相互关联的目的:一是增加对教育有关现象和事物的理解,二是为实际决策提供依据”。因此,“这两个目标对于教育研究同等重要,都要求研究者对教育的实践和政策有透彻的理解,并且都能最终改善教育实践”[1]。然而,与许多应用类学科相比,由于教育是一项异常复杂的人类社会活动,在教育的理论研究和实践变革之间一直存在着难以逾越的鸿沟,在教育研究者、教育政策制定者及教育实践者之间仍然缺乏充分、有效的沟通和合作,这种状况严重困扰着新时代教育系统的深层次变革。近三十年来诞生的学习科学(the Learning Sciences)及其在研究方法论上的创新和发展,或许能够为上述问题的解决带来新的思路和启示。

二、学习科学:以学习者为中心

教育系统变革的新基础

虽然人类对于学习问题的研究有着一个较为漫长的历史,但学习科学从1991年诞生至今却仅仅只有三十年的短暂历史,是在认知科学的基础上形成的一个全新的研究教与学的跨学科领域[2],发展至今已成为研究人们如何学习以及如何去支持学习的一门新学科[3]。相较于传统、经典的以心理学研究为主导、以实验室为主要情境的学习研究范式,学习科学聚焦于复杂的“人是如何学习的”①这一具有挑战性的新议题,同时倡导在真实的教育情境中研究学习和教学问题。为了达成其研究使命,学习科学选择了具有“应用激发的基础研究”为特征的“巴斯德象限”科学研究范式[4],创新性地提出了“基于设计的研究(Design-based Research,DBR)”新的方法论,将关于学习的知识发现和教育实践变革作为同等重要的目标追求,肩负着基础理论创新和教育实践改进的双重重任。NRC在其经典著作《教育的科学研究》中指出,“面对理论基础相对薄弱的因果机制类研究,DBR作为一种创新性研究方法具有独特的价值和作用”[1]。

学习科学经过整三十年的发展,近年来已经对发达国家(地区)的教育实践创新及教育政策制定产生了初步影响。尤其是进入21世纪,学习科学研究和教育实践变革进入学习科学大师理查德·梅耶(Richard E. Mayer)所描述的令人振奋的第三个发展阶段——互为需求的“双向道”阶段之后[5],诸多发达国家(地区)教育改革中都明确将学习科学确立为新教育政策的关键基础,成为学校教育变革和教学实践创新的理论基础与政策引擎[6-7],并为以学习者为中心的课堂转型提供了实证依据与理论基石[8-9]。

三、学习科学研究方法论:

从DBR向DBIR的新发展

(一)学习科学实现基础研究和实践变革双重目标的方法论创新:基于设计的研究(DBR)

基于设计的研究(DBR)是学习科学原生的方法论,也是国际学习科学研究共同体广泛认同和采用的研究方法论[10]。DBR由美国加州大学伯克利分校教授安·布朗(Ann Brown)和美国西北大学教授艾伦·柯林斯(Allan Collins)于1992年共同提出[11],旨在通过真实教育情境中研究者和实践者长期的密切合作,借助于“分析—设计—开发—实施—修正—再设计……”这样一种设计、开发和反复实施的迭代循环,来确保学习科学知识发现的同时也能够达成教育实践变革的双重目标[12]。学习科学共同体通过研究方法论的创新,把对学习的科学研究探索和实践改进整合于一个框架内,在一定程度上摆脱了过去学习的研究与教育的实践在情境上相去甚远而导致的理论与实践割裂的困扰[13],为解决长期以来困扰教育理论和实践之间差距的问题带来了新的思路和曙光[14-15]。

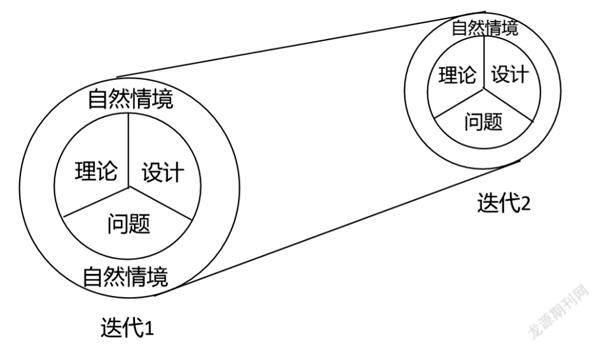

DBR作为一种新的教育研究方法论,通常包含了五大相互关联的核心要素(如图1所示):(1)自然情境。与过去心理学高度去情境化的实验室研究相比,DBR将学习视为复杂的整体性、交互式生态系统[16],倡导在真实的自然教育情境中开展学习研究。(2)关键问题。DBR“以实践的逻辑为最高准则,以学习问题的解决为最终目的”[17]。作为应用激发的基础研究,DBR聚焦于真实教育情境中具有挑战性的复杂问题解决,更加关注于《教育的科学研究》中所提出的教育科学研究的最终目标——学习机制类问题②。(3)理论取向。DBR作为一种理论驱动的设计研究,“理论既是其研究的基础,也是其研究的结果”。DBR强调研究的设计要扎根于先前的理论,且研究结果要产生和形成对于实践改进“有用的”、实用的理论[17-18]。(4)设计为桥。学习科学既是一门研究學习本质、学习过程的基础科学,同时也是一门应用驱动的“设计科学”[19]。DBR是设计与研究的综合体,它将设计的思想贯穿于整个研究,试图以设计来超越传统的实验研究,以设计架起学习理论和教育实践变革之间的桥梁。(5)多重迭代。DBR强调高质量的研究设计是一个需要多次迭代、逐步求精的过程,好的设计需要在实践中迭代循环,其目的不在于检验研究假设,而是逐步精炼设计[11,20]。

DBR自1992年提出以来在教育领域引起了广泛关注,但DBR作为一种正在形成中的方法论尚有许多不成熟之处,尤其是在DBR的实施过程中发现,“很多设计良好的干预,在应用到真实或现实世界情境中时,并没有产生预期的效应”。其研究成果仍然以理论创新为主,并没有如预期那样达成变革教育实践的目标,而且研究成果创新推广的应用范围和可持续性也受到一定限制。同时,DBR所要求的研究者和实践者的长期合作也具有一定的难度和挑战性[3,21-23]。

(二)推进学习科学研究向教育实践变革转化的方法论发展:基于设计的实施研究(DBIR)

为了解决学习科学领域面临的科学研究的知识发现与教育实践改进难以同步的问题,也为了克服DBR面临的大规模推广应用等诸多困境,学习科学共同体在DBR的基础上,于2011年又提出了基于设计的实施研究(Design-based Implementation Research,DBIR),其提出者为美国学者威廉·毗努伊勒(William R. Penuel)和巴里·费舍曼(Barry Fishman)等[24]。在DBR的基础上,DBIR充分吸收了教育政策研究、评估研究、基于共同体的参与式研究(Community-based Participatory Research)、实施(执行)研究、社会设计实验及创新扩散等相关成果。作为一种新的方法论形成的发端,可以追溯至1997—2003年NRC实施的致力于改善全美中小学教与学实践质量的研究者和开发者协作的“战略性教育研究伙伴”(Strategic Education Research Partnership, SERP)项目[25-26]。

DBIR继续遵循DBR提出的研究目標和研究范式,仍然聚焦于通过“设计—实施—修正”的不断迭代来解决真实教育情境中的复杂学习问题。与DBR有所不同的是,面临着教育系统的异常复杂性,学习科学研究者强烈意识到“即使是一个基于扎实的理论和实证的良好设计,其持续的实施也会遇到一系列问题和挑战”[27],新的DBIR方法论将“设计”和“实施”并重,更加致力于寻求缩小学习科学理论研究和教育实践变革差距的有效方法,更加注重学习科学研究成果的规模化实施和推广应用问题;另外,随着学习科学研究者深刻认识到“DBR将自己的使命定位于教室内学习环境的改善,却在如何将教室内的创新扩展到更大的教育系统力不从心”时,建议DBIR要将研究的对象和视野在已有的聚焦课堂学习研究和教学变革的基础上,“将基于设计的社会认知方法与政策研究相结合,以更好地理解干预如何在课堂及更大的学校、区域系统中起作用”,呼吁“学习科学研究者需要承担重新设计教育系统和组织结构”的新使命,“而不仅仅是开发、测试和拓展新的学习环境”[24,28]。与DBR主要探讨“研究者—实践者”二元合作的关系相比,DBIR尝试建立起“研究、政策和实践”三者的交集[22,25-26]。近年来,DBIR被教育领域的研究者用于科学课程开发与实施、STEM教师专业发展及新一代MOOC开发等多个领域[29-31]。

1. DBIR遵循的四个核心原则

虽然DBIR目前仍处于发展的初期阶段,尚缺乏经过实证检验的具体实施步骤或操作流程[26],但对于DBIR所应遵循的相互关联的四个核心原则,已经达成了广泛的共识。

(1)从利益相关者视角聚焦解决教育实践中的关键问题

就传统的教育研究而言,通常情况下研究问题主要由研究者选择和提出,然后招募(寻找)实践合作者(教师、学校或学区等)开展实施;而DBIR特别强调从一开始就要通过研究者和实践者的协商,来选择和界定双方共同关注的关键的、有意义的重要问题[32]。与DBR相比,DBIR更加关注复杂教育系统变革中的多元利益相关者,例如教育研究者、实践者、教育决策者、家长、学生及学习技术开发人员等,更加注重对不同利益相关者的需求和诉求分析;此外,DBIR更加强调学习科学的研究要“致力于解决教育实践中面临的关键问题和棘手(Messy)问题”,尤其是识别和确定研究者、实践者及其他利益相关者共同关注的重大实践问题。因此,“以实践为中心的问题界定”是学习科学研究和教育实践变革达成一致的基本前提。

(2)持续的迭代式协作设计

DBR及DBIR都坚持遵循“符合真实问题情境需求的干预设计、开发、实施、修正”的迭代循环。与DBR相比,DBIR的倡导者提出了要超越过去“研究者设计—实践者实施”的单向、被动关系,认为“实践的设计者需要与设计的实践者共同设计”,提出了“研究者—实践者协作设计、共同实施”的基本原则,强调要让设计的实施者从一开始就参与设计过程,在设计实施的过程中研究者和实践者要建立双向互动与互为主体的关系[3,27]。

(3)将学习理论和如何有效实施的知识及策略视为同等重要的理论创新

与DBR注重提出“人是如何学习的”理论研究成果相比,DBIR既关注揭示复杂学习的机制性理论,同时也注重提炼和形成用于指导如何有效实施的实用性理论及策略,例如,如何为课堂内的学习提供有效支持,如何使教师和教育管理人员为研究的实施做好充分的准备等。这些“有用的”理论还包括了研究实施过程中形成的组织变革、机制创新、政策制定、实施策略(模式)及人员专业发展、能力建设,等等。

(4)更加注重教育系统中人的持续性变革能力建构

为了确保学习科学研究成果在教育实践中的有效应用,DBIR研究者逐步意识到DBR只是聚焦于课堂层面学习研究的局限性,提出“要从多个层面,尤其是教育系统变革的视角探讨学习科学理论的有效应用和持续性实施问题”,要注重设计与实施过程中多方利益相关者持续性变革能力的构建和提升。对于研究者而言,需要具备在真实的学习情境中开展长期协作设计和合作研究的基础和能力;对于教师、学校管理人员及教育政策制定者而言,需要超越个体的经验和实践局限,和研究者合作共同构建“基于证据的教育决策和教学改进”的新型理念、制度与文化,促进自身的专业发展[33-34]。

2. 参与式协同设计:创建研究者—实践者新型伙伴关系

虽然研究者和实践者在协同设计的初期关注点会各有侧重,例如研究者注重理论研究、理论创新及理论驱动的教育教学决策,而实践者则更加关注现实问题的有效解决及理论的“有用性”问题。但为了达成知识发现与实践创新的双重目标,为了深入研究和解决真实教育情境中的复杂学习问题,就需要教育系统中不同利益相关者群体的协同参与,尤其是研究者和实践者之间的深度合作。因此,DBIR充分吸收了在社会研究和教育研究领域较为成熟的参与式设计的理念和方法,尤其是借鉴了研究者和实践者深度、持续性合作的“参与式协同设计(Participatory Co-design, PCD)”。

參与式协同设计(PCD)是教育系统变革的优良传统,自20世纪90年代初期以来全球教育领域已经成功实施了许多成功案例,例如美国西北大学和密歇根大学的研究者们与芝加哥和底特律的中小学校合作开展的“城市学校学习技术中心项目(the Center for learning Technologies in Urban Schools,LeTUS)”等。教育研究领域实施的PCD通常是为了设计和开发用于某一特定情境的教学(学习)工具或相关课程,一般是由研究者发起的。之所以需要实践者加入协同设计的团队,是为了确保设计的最终成果(工具、资源、课程等)在特定教育(学习)情境中应用的“有用性”和“可用性”。因此,参与设计和实施的利益相关者需要围绕“哪些设计会有效、何时有效、如何有效及对谁有效”等关键问题开展持续的设计迭代和改进;另外,PCD的实施也强调要通过参与式协同设计的方式来提升教育实践者的持续性变革和创新能力[35]。

3.教育政策已成为影响学习科学理论研究和教育实践变革同步发展的关键因素

在不断总结和反思影响DBR有效实施及创新推广复杂因素的过程中,学习科学共同体深刻认识到教育政策因素在过去并没有引起足够的关注,事实上却至关重要。例如,索耶认为(过去)“学习科学家没有与政策制定者建立良好关系”[28,36],毗努伊勒等指出,“对于许多学习科学研究者来说,政策是他们很少关注的领域……(然而)糟糕的是,政策似乎阻碍了变革发生的可能性”[33]。

与DBR相比,DBIR力图构建“研究者—政策制定者—实践者”三方协同的应用学习科学新体系。DBIR的倡导者不但要架起理论和实践沟通的桥梁,同时也要架起连接实践和政策的桥梁,倡导 “学习科学研究者要主动关注科学研究成果应用和创新推广过程中的政策设计和实施问题”,并建议“研究者在教育教学变革项目的初期就要参与到相关政策的制定之中”[37]。近年来,国内学习科学研究团队也已经意识到教育政策的重要性,例如香港大学学习科学研究者呼吁把学习研究和教育政策及实践相关联,倡导要对学习开展宏观、中观及微观层面的系统研究[38]。华东师范大学研究团队也倡导学习科学研究和教育政策与实践的相互促进,形成“研究—政策—实践”三者协同发展与创新的动态循环[39]。

四、促进学习科学研究与教育实践改进

双向互动的系统变革模型

虽然DBIR目前还很不成熟,但其理论和原则已经在DBR的原有基础上对于推动学习科学研究向教育系统变革实践的转化提供了有益的方法论启示。本研究借鉴DBR、DBIR及学习科学教学应用的已有相关成果,构建了以新型学习观为基础的应用学习科学“三要素—三层次—三角色”系统变革模型(如图2所示):“三要素”指DBR和DBIR实施中的核心要素“问题—理论—设计”,“三层次”指DBIR实施中的“课堂—学校—区域(社区)”系统性自然情境因素,而“三角色”则包括了DBIR倡导的由“研究者—政策制定者—实践者”共同构成的应用学习科学实践共同体(Community of Practice,简称“COP”)。

1. 更新教育实践者和决策者的学习观

观念反映了人对自身所经历现象的本质和意义的理解[40]。学习观属于人的认识领域中元认知的范畴,是学习者有关学习的各个维度、层面的自我认识[41]。教育系统各类利益相关者学习观的转变是学习科学变革教育教学实践的前提和基础。

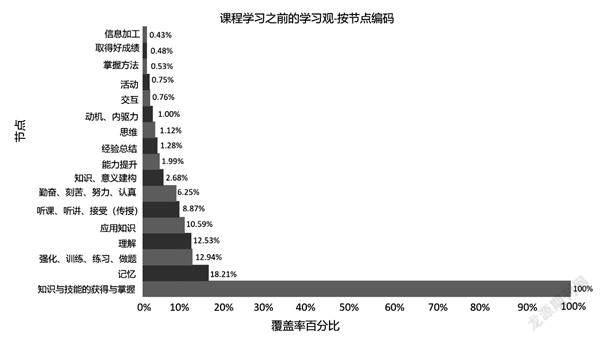

在研究和理论层面,近三十年来学习科学关于学习本质、学习过程等的已有研究成果揭示了全新的对于学习内涵的整体性理解[42]。然而对于大部分的实践者和教育政策制定者而言,其对于学习的理解和认识仍然较为狭隘和陈旧,已成为制约学习科学被广泛接受和应用的阻碍因素。例如,本研究团队运用NVivo软件对主持的中国大学MOOC教师教育课程“应用学习科学改进教学策略”①讨论区教师“对学习的理解和认识”文本分析的结果来看(如图3和图4所示),“知识的获得与技能的训练”仍然是大部分学员所持的学习观。这样陈旧、落后的学习观必然会直接影响到其教学观、教学策略的选择及教育政策的制定,成为以学习者为中心教育教学系统变革的制约因素。

2. 构建“研究—政策—实践”三位一体的应用学习科学实践共同体

DBIR在形成的过程中借鉴和吸收了“基于共同体的参与式研究”相关成果。该理论倡导,为了达成特定情境下社会变革目标,就需要研究者和学术圈之外的人员合作共同开展“社会行动”。由于教育系统的复杂性,教育研究者的合作对象不是某类单一的机构,而是多元化的利益相关者群体。

实践共同体作为一种非正式、开放性的组织形态,近年来在教育研究和实践领域引起了较为广泛的关注[43]。DBIR实施者可以在“基于共同体的参与式研究”基础上,尝试建立起以应用学习科学改进教育教学实践为共同愿景和目标、以DBIR的四个核心原则和“问题—理论—设计”三要素为共同基础、以“研究者—政策制定者—实践者”为核心成员、涵盖“课堂—学校—区域(社区)”三个层面的应用学习科学实践共同体组织机制,以达成DBIR所寻求的学习科学研究向教育实践变革的转化。

3. 以学习科学研究支持的基于研究和证据的教育政策制定

为了能够实现学习科学共同体所承诺的科学知识发现和教育实践变革的双重目标,DBIR更加突出和强调了在多元化利益相关者群体中教育政策研究和制定人员的重要作用,尤其是在学习科学理论研究指导之下基于研究和证据的教育决策的重要性。例如,与第一版相比,在第二版的《剑桥学习科学手册》中增加了“学习科学和政策的设计与实施”的相关内容,DBIR倡导者充分认识到“政策是促使教育系统发生改变的重要工具”,呼吁学习科学研究者要主动参与和积极影响国家层面、地方层面及学校的教育政策制定,要把“学习的视角”带入教育政策的设计和制定之中[28]。

五、结 语

教育的多样性和异常复杂性决定了其研究视角与研究方法的多学科性。学习科学作为一个新兴的充满活力的跨学科领域,一直致力于推进教育理论研究和实践变革之间的同步发展,基于设计的研究(DBR)和基于设计的实施研究(DBIR)的已有成果为教育研究及真实情境中复杂学习问题的解决作出了独特贡献。

[参考文献]

[1] 理查德·沙沃森,丽萨·汤. 教育的科学研究[M].曹晓南,程宝燕,刘莉萍,等译.北京:教育科学出版社,2006:78,8-9.

[2] R.基思·索耶. 剑桥学习科学手册[M].徐晓东,等译.北京:教育科学出版社,2010:1.

[3] 任友群,赵建华,孔晶,等. 国际学习科学研究的现状、核心领域与发展趋势——2018版《国际学习科学手册》之解析[J].远程教育杂志,2020,38(1):18-27.

[4] 司托克斯. 基础科学与技术创新:巴斯德象限[M]. 周春彦,谷春立,译. 北京:科学出版社,1999:62-64.

[5] 理查德·E.梅耶. 应用学习科学——心理学大师给教师的建议[M].盛群力,丁旭,钟丽佳,译.北京:中国轻工业出版社,2016:8-9.

[6] 裴新宁. 学习科学研究与基础教育课程变革[J].全球教育展望,2013,42(1):32-44.

[7] 任友群,裴新宁,赵健,等. 学习科学:为教学改革带来了新视角[J].中国高等教育,2015(2):54-56.

[8] 钟启泉. 颠覆“常识”的新常识——学习科学为课堂转型提供实证依据与理论基石[J].教育发展研究,2018,38(24):1-8.

[9] 梁林梅,蔡建东,周雅格. 学习科学到教学实践变革:“转化者”的角色与作用分析[J].现代教育技术,2020,32(2):28-35.

[10] 王美,廖媛,黄璐,等. 数字时代重思学习:赋予学习科学重要使命——第13届学习科学国际大会综述[J].开放教育研究,2018,24(5):108-120.

[11] BARAB S. Design-based research: a methodological toolkit for engineering change[M]// SAWYER R K. The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. 2nd Edition. New York: Cambridge University Press, 2014: 151-170.

[12] The Design-Based Research Collective. Design-based research: an emerging paradigm for educational inquiry[J]. Educational researcher, 2003, 32(1): 5-8.

[13] 鄭旭东,王美倩. 学习科学:百年回顾与前瞻[J].电化教育研究,2017,38(7):13-19.

[14] 杨南昌. 基于设计的研究:正在兴起的学习研究新范式[J].中国电化教育,2007(5):6-10.

[15] 张文兰,刘俊生.基于设计的研究——教育技术学研究的一种新范式[J].电化教育研究,2007(10):13-17.

[16] 梁文鑫,余胜泉. 基于设计的研究的过程与特征[J].电化教育研究,2006(7):19-21.

[17] 郑旭东,王美倩,吴秀圆. 学习科学:百年回顾与前瞻[M]. 北京:科学出版社,2020:148,144-145.

[18] 王文静. 创新的教育研究范式:基于设计的研究[M].上海:华东师范大学出版社,2011:49-50.

[19] NATHAN M J, SAWYER R K. Foundations of the learning sciences[M]//SAWYER R K. The Cambridge handbook of the learning sciences. 2nd Edition. New York: Cambridge University Press, 2014: 21-43.

[20] 杨开城.DBR与DCR哪个才能架起教育理论与实践之间的桥梁[J].电化教育研究,2013,34(12):11-15.

[21] 王志军,耿楠,陈明选. 基于设计的研究存在的问题与关键点[J].开放教育研究,2018,24(4):63-71.

[22] FISHMAN B J, PENUEL W R. Design-based implementation research[M]//FISHMAN F, HMELO-SILVER C E, GOLDMAN S R, et al. International Handbook of the Learning Sciences. New York: Routledge, 2018: 393-400.

[23] 单迎杰,傅钢善.国内外基于设计的研究应用案例述评[J].电化教育研究,2017,38(5):13-19+27.

[24] PENUEL W R, FISHMAN B J, CHENG B H, et al. Organizing research and development at the intersection of learning, implementation, and design[J]. Educational researcher, 2011, 40(7):331-337.

[25] FISHMAN B J, PENUEL W R, ALLEN A R, et al. Design-based implementation research: an emerging model for transforming the relationship of research and practice[M]//FISHMAN B J, PENUEL W R, ALLEN A R, et al. Design-based implementation research: Theories, methods, and exemplars. National Society for the Study of Education Yearbook, New York: Teacher College, 2013, 112(2): 136-156.

[26] LEMAHIEU P G, NORDSTRUM L E, POTVIN A S. Design-based implementation research[J]. Quality assurance in education, 2017, 25(1): 26-42.

[27] SABELLI N, DEDE C. Empowering design-based implementation research: the need for infrastructure[M]//FISHMAN B J, PENUEL W R, ALLEN A R, et al. Design-based implementation research: Theories, methods, and exemplars. National Society for the Study of Education Yearbook, New York: Teacher College, 2013, 112(2): 464-480.

[28] R.基思·索耶. 劍桥学习科学手册[M].2版.徐晓东,杨刚,阮高峰,等译.北京:教育科学出版社,2021:744,669-682.

[29] LEARY H, SEVERANCE S, PENUEL W R, et al. Designing a deeply digital science curriculum: supporting teacher learning and implementation with organizing technologies[J]. Journal of science teacher education, 2016,27(1): 61-77.

[30] BAKER C K, GALANTI T M. Integrating STEM in elementary classrooms using model-eliciting activities: responsive professional development for mathematics coaches and teachers[J]. International journal of stem education, 2017, 4(1): 10.

[31] WOOLCOTT G, SETON C, MASON R, et al. Developing a new generation MOOC(ngMOOC): a design-based implementation research project with cognitive architecture and student feedback in mind[J]. European journal of open, distance and e-Learning, 2019, 22(1): 14-35.

[32] MEANS B, HARRIS C J. Towards an evidence framework for design-based implementation research[M]//FISHMAN B J, PENUEL W R, ALLEN A R, et al. Design-based implementation research: Theories, methods, and exemplars. National Society for the Study of Education Yearbook, New York: Teacher College, 2013, 112(2): 320-349.

[33] PENUEL W R, FISHMAN B J. Large-scale science education intervention research we can use[J]. Journal of research in science teaching, 2012, 49(3): 281-304.

[34] 曹俏俏,张宝辉. 基于设计的实施研究:建立教育研究与实践之间的强连接[J].远程教育杂志,2014,32(3): 33-40.

[35] GOMEZ K, KYZA E A, MANCEVICE N. Participatory design and the learning sciences[M]// FISHMAN F, HMELO-SILVER C E, GOLDMAN S R, et al. International Handbook of the Learning Sciences. New York:Routledge, 2018: 401-409.

[36] 陈家刚,杨南昌. 学习科学新近十年:进展、反思与实践革新——访国际学习科学知名学者基思·索耶教授[J].开放教育研究,2015,21(4):4-12.

[37] PENUEL W R, SPILLANE J P. Learning sciences and policy design and implementation: key concepts and tools for collaborative engagement[M]// SAWYER R K. The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. 2nd Edition. New York: Cambridge University Press, 2014: 649-667.

[38] 罗陆慧英,程介明. 学习科学与教育政策——2011计算机支持的协作学习国际会议回顾[J].开放教育研究,2011,17(5):10-14.

[39] 郑太年,赵健,王美,等. 学习科学与教育变革——2014年学习科学国际大会评析与展望[J].教育研究,2014,35(9):150-159.

[40] 吳有昌,高凌飚. 现象描述分析学:一种重要的质的研究方法[J].全球教育展望,2008(10):44-48.

[41] 姚梅林,项丽娜. 不同经验群体的学习观比较[J]. 心理发展与教育,2004(1):43-47.

[42] 梁林梅,蔡建东,耿倩倩. 疫情之下的中小学在线教学:现实、改进策略与未来重构——基于学习视角的分析[J].电化教育研究,2020,41(5):5-11.

[43] 梁林梅,沈芸,耿倩倩.信息化教学应用实践共同体:内涵、特征、运行结构与改进建议——以教育部2018和2019年度“教育信息化教学应用实践共同体”项目为例[J].电化教育研究,2021,42(9):49-55.