文化本位的跨学科学习:STEAM教育本土化的一种重要途径

2022-01-16詹泽慧李彦刚高瑞翔

詹泽慧 李彦刚 高瑞翔

摘要:文化本位的跨学科学习立足于落实“立德树人”的根本任务,贯彻我国以价值观为核心的育人需求,是对本土化STEAM教育在文化意义层面的进一步发展。该文首先从目标定位、内容选择、方法创新三方面阐述了文化本位的跨学科学习的内涵,然后结合《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》从分学科的文化融入、文理科内部跨学科的文化融入、文理交叉的跨学科的文化融入逐步深入地分析了文化融入學科教学的思路,再介绍了相关课程与广域课程两种文化本位的跨学科学习模式,最后就其中典型的广域课程模式的开发设计路径提出了金字塔模型及其应用的实例和相关保障措施,以期明晰STEAM教育本土化的方向,奠定文化本位的跨学科学习的理论基础,从而推动中华优秀传统文化教育的创新发展。

关键词:文化本位;跨学科学习;中华优秀传统文化;STEAM教育本土化

中图分类号:G434 文献标识码:A

* 本文系广东省教育厅基础及应用研究重大项目(社会科学类)“基于学科模型的创新能力培养信息化平台设计与应用”(项目编号:2017WZDXM004)、广东省哲学社会科学“十三五”规划2018年度学科共建项目“‘互联网+’时代地方院校师范生TPACK发展研究”(项目编号:GD18XJY30)研究成果。

一、引言

近年来,科技发展的高度综合化和现实问题的复杂多样化,使得各类知识在各学科边缘急剧增长,社会各领域关键问题的解决必须跨越学科的界限以构建合理的合作机制。这一改变对传统的分科教育提出了挑战,跨学科教育随之成为国际科学教育界关注的核心命题,美国、加拿大、澳大利亚、新加坡等发达国家均将其纳入了国家科学课程标准[1][2]。在我国,跨学科学习也越来越受到重视,在新一版义务教育课程方案和课程标准中,已经明确提出各学科要安排10%的学时用于开展跨学科的主题学习活动。对正在成长的青少年来说,跨学科学习的重要性还在于让他们明晰所掌握的各科知识是具有不同层次关联的,可在各类情境下融会贯通、综合使用,并产生新的视角、构建新的认识、激发创新活力[3]。在社会多元发展呼唤跨界创新的今天,学习者从单一学科学习走向跨学科学习已成教育发展的必然趋势。

STEAM教育是当前国际上备受推崇的跨学科融合的教育形式,深受我国教育界的重视。我国 STEAM教育的开端源自对美国STEAM教育发展经验的引介,最初在复制、模仿西方课程的过程中,出现了人文因素缺失、课程普惠性差、与现有课程体系难以融合、发展可持续程度低等问题[4][5]。后来,随着STEAM教育理论研究与实践的不断深入,一些学者不约而同地从人文引领的学科融合教育(A-STEM)的层面探讨STEAM教育的本土化发展[6][7],将STEAM中的A前置,强调人文艺术素养的培养在STEM教育中的引领作用,为STEAM教育的本土化发展照亮了方向。此后,詹泽慧等吸收和借鉴A-STEM的理念和初衷,结合中国优秀传统文化发展的国情,提出了面向文化传承的学科融合教育(C-STEAM),并构建了C-STEAM课程的ETIC分类框架[8]、课程设计与实施的6C模式[9]、以及五元主体协同联动的区域教育推进机制[10],在探索具有中国特色的本土化STEAM教育模式的道路上更前进了一步。

C-STEAM教育提出之后,在佛山市中小学进行推广,十多所实验学校开设了丰富多样的C-STEAM校本课程,积累了一定的经验。总结C-STEAM教育的实践成果时,我们发现:C-STEAM教育不仅为STEAM教育本土化提供了发展方向,也创新了中华优秀传统文化教育的发展方式,文化作为融合学科主线的主体地位逐渐显现。无论从本土文化融入的角度促进STEAM教育在中国的持续发展,或者以STEAM教育的形式创新中华优秀传统文化教育,其本质均在强调文化本位的跨学科学习。而随着中华优秀传统文化在中小学课堂和教材的系统性、全方位融入,文化本位的跨学科学习也将发展为多种形式。那么,何为文化本位的跨学科学习?如何构建其与各学科知识的有效关联,以实现从理念至课程实体的转化?为回应这一问题,本文将在剖析文化本位的跨学科学习之内涵的基础上,尝试梳理传统文化教育与学科教学之间的关系,探讨文化的分科融入方式和跨科整合方式,为更好地综合利用学科知识深层次认知传统文化提供启示。

二、文化本位的跨学科学习之内涵?

“文化本位”论原是陈寅恪治学的重要思想基础之一,强调教育应围绕文化这一范畴来进行,用“文化”来统筹教育、社会、人三者之间的关系,其最终目的在于唤醒人们意识,使其具有自动追求理想目标价值的意志,并使文化有所创造,形成与发展新的文化[11]。陈氏文化本位观点的核心在于吸收外来文化的过程中,必须坚持中国文化的主体地位,是将吸收外来文化与坚持中国文化的主体地位有机地统一在一起,进而实现对中国文化的更新、创新与发展[12],体现出的是一种国人的“文化自信”。文化本位论对我国教育界如何将起源于西方的教育模式进行本土化改造,以实现“立德树人”这一中国特色社会主义现代化教育宗旨的问题具有重要的启示。目前我国所主要采用的跨学科学习模式(如STEAM、创客教育等),都是从西方“舶来”的产物,其主要目标是促进人的心智发展以掌握探究和改造世界的科学知识,这与中国古代上千年的以社会道德为学习目标和内容的传统儒家礼教学习有着巨大的差别[13]。强调在中国文化本位下对西方教育模式进行本土化改造以实现“中体西用”,就是要用中华优秀传统文化武装青少年的头脑,将他们培养成为具有民族文化自信和科技创新能力的社会主义建设者和接班人。下面将从目标定位、内容选择、方法创新三方面具体阐述文化本位的跨学科学习之内涵。需要特别说明的是,在本文中,“文化”特指中华优秀传统文化,是一个包含物质文化、精神文化以及制度文化三个方面的统一体系。物质文化是表现文化的实物,它既包括哲学著作和文艺作品一类的“物”,也包括科技物化形态的“物”,即人工改造过的物质;精神文化是思维方式、审美情趣、价值观念等;制度文化是思想观点凝结而成的条例、规矩,如风俗等[14]。

(一)目标定位:培养有文化涵养的创新人才

陈寅恪文化本位论的形成、发展,是与时代紧密联系在一起的。他所生活的近代中国,是一个满目疮痍的国家,不仅在政治、经济上受到西方的侵略,而且在文化上也遭到西方的渗透,产生了严重的文化危机。文化本位论在这一背景下产生,为后世的学术、教育等领域如何在时代发展中定位中国文化带来了深刻的影响。而当今世界正处于“百年未有之大变局”,我国发展的内部条件和外部环境也随之发生着深刻复杂的变化。一方面,以美国为首的西方发达国家对我国进行意识形态渗透的步伐愈演愈烈,企图通过“和平演变”来建立其“文化帝国主义”,进而确立其世界霸权的地位;而另一方面,“中国智慧”“中国方案”正以其独特的方式在应对恐怖主义、气候变化、重大传染性疾病、金融危机等全球治理议题上日渐展现出巨大的优势,向世人前所未有地彰显了中国自信。在这一时代背景下,重提教育的文化本位论对于维护国家安全、建设文化强国、培育民族自信、实现中华民族伟大复兴的中国梦和可持续发展,有着重要而紧迫的意义。2020年,教育部印发的《大中小学国家安全教育指导纲要》明确提出,面对“外部意识形态渗透、消极文化侵蚀、文化自信和向心力缺失等威胁”,“维护文化安全必须强化中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育。”

事实上,文化本位的教育是立德树人的必然要求。有学者指出,所谓“中国人”,并非自然地理意义上的中国人,而是生长在或者血脉维系在中国大地之上,拥有中华民族价值根源的“文化-生命意义上的中国人”[15],其着力所要培养的“中国人”不是外在的客观身份,而是内在的生命内涵。党的十九大报告明确提出,要落实立德树人的根本任务,必须“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,继承革命文化,发展社会主义先进文化,不忘本来、吸收外来、面向未来,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,为人民提供精神指引”。2016年发布的《中国学生发展核心素养》作为党的教育方针的具体化,提出作为“全面发展的人”应当具备文化基础(人文底蕴、科学精神)、自主发展(社会学习、健康生活)、社会参与(责任担当、实践创新)三个方面的六大素养[16]。文化基础(人文底蕴、科学精神)与文化本位直接相关;自主发展(社会学习、健康生活)需从本土文化中汲取营养、涵养身心,才能健全人格、规范行为;社会参与(责任担当、实践创新)亦须建立在本土文化理解的基础上,勤于反思、对多元文化求同存异,才能更有效地沟通交流和协作,且在全球化进程中葆有民族心。由此可见,文化本位是贯穿于中国学生发展核心素养始终的,也是中国学生全面发展的素养根基。

与此同时,文化本位也是创新发展的本质回归。回顾近代人类社会历史进程中几次重大的科技革命,无不使得人类的生存条件、发展空间、解放程度、自由尺度得到大幅度的提升与改善,使得技术创新的人文价值得到高度彰显。但技术创新的道路上也伴随着“异化”的产生[17]。一方面,可以明显地观察到,由于市场失灵和资源错配,催生出了众多“没有灵魂”、无助于引领社会进步和助力人类发展的技术改进;另一方面,当技术发展空前加剧,来自技术本身的限制大大减小,如何使用技术的问题则变得越发重要,可以预见,在未来当人工智能、生物工程、材料科学、能源技术等领域的创新发展可以彻底解决困扰人类数千年的癌症、粮食和资源短缺等问题的时候,科技创新所引发的对人类社会伦理与道德秩序的挑战本身将可能成为新的问题。在这一背景下,有学者提出了“有意义的创新”这一范式,其核心关切在于“强调人文精神的回归以及科技与人性相统一的哲学思考”,将技术创新的终极目标定位在实现人的自由全面发展、促进积极社会文化和增进长期社会福利上[18]。于教育而言,科学素养与创造力的培养也必须置于文化本位的规训之下,将人文精神贯彻始终。2020年,北京师范大学中国教育创新研究院与美国21世纪学习联盟(P21)合作提出的21世纪核心素养5C模型就在原先的审辨思维、创新素养、沟通素养、合作素养的4C模型基础上,新增了“文化理解与传承素养”,并将其置于核心位置,承担着价值枢纽功能,对其它四大素养起到导向作用[19][20]。2021年,教育部与国家教材委员会接连发布“三进”指南——《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》《革命传统进中小学课程教材指南》和《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》,无不强调了文化本位对知识学习和能力发展的导向作用。

综上,文化本位的跨学科学习是东西方文化的结合、是科学精神与人文精神的融通、是人与自然关系的协调[21],它对于增强学生对优秀传统文化价值准则的认同,孕育学生的家国情怀和民族自信有着至关重要的作用,符合21世纪人才发展标准与中国立德树人根本任务的核心要求。

(二)内容选择:文化元素与跨学科知识的双向融合

在本文中,我们特别强调中华优秀传统文化的本位地位。那么,中华上下五千年的历史长河中哪些传统文化算得上“优秀”?哪些内容值得被选择进入当代中国学生的学习中?这无疑是一个取其精华、去其糟粕的过程。我们认为,文化作为人类的基本属性和存在方式,具有丰富的内涵,其中起决定性作用的是价值观,而社会主义核心价值观就是对中华优秀传统文化的当代继承与超越、扬弃和升华。习近平总书记将中华传统文化中的“精华”部分概括为七个方面:爱国、仁爱、民本、诚信、正义、和合、大同[22],这七个方面作为古代中国传统美德、政治理念、社會理想、民族精神的根本要素,是中华民族传统核心价值观的集中体现,也是社会主义核心价值观的源泉、土壤与基础;而社会主义核心价值观又在继承中华优秀传统文化的基础上,将世界其他民族的优秀文化成果整合进来,例如社会层面的“自由”“平等”“公正”“法治”是对古代“正义”的具体化、丰富化、现代化阐释,“民主”是吸收西方发达国家文化成果后对中国传统“民本”思想的传承与发展[23]。因而,社会主义核心价值观可以作为文化本位的跨学科学习的指导思想。

就具体的文化元素而言,文化本位的跨学科学习强调在本土地域环境中就地取材,形成可以反映社会主义核心价值观的本土化课程载体。中国有着多元的自然地理环境、人文景观、风俗节庆等,传统文化在共同的价值导向下又具有鲜明的地域特色。所谓“十里不同风,百里不同俗”,文化的地域性特点造就了中国极为丰富的文化资源:有物质性的,如反映“友善”的六尺巷建筑,反映“公正”和“法治”的法鼎、獬豸器物,反映“富强”“文明”价值观的古代科技成就与民间工艺;也有非物质性的,例如反映“和谐”的中医天人合一思想,反映“爱国”“敬业”和“诚信”的大量格言警句,反映“自由”的民俗节庆等等。这些文化尽管在形式上各有不同,但其内核在很大程度上均指向共通的价值观念。通过合理、充分地应用区域性文化素材,一方面可缓解部分学校,尤其是农村中小学开展传统文化教育缺乏硬件支持的困境;另一方面,各类学校特色校本课程的建设也有助于激活区域文化资源、带动区域文化活动与文化产业的发展,其思路与当前的乡村振兴战略、精准扶贫、文化与科技融合繁荣文化产业等相呼应,有助于实现以文化产业带动地区经济发展、提升中国文化与文化产品的国际竞争力,促进传统文化传播的良性循环。

确定了文化元素以后,还需要选择与之相搭配的跨学科学习内容。事实上,文化元素与学科知识之间的融合关系是可以双向建立的,既可以在已有的STEAM教育内容框架中融入文化元素,也可以以传统文化元素为主体建构STEAM项目。目前STEAM教育作为跨学科学习中的典型,其课程可归为四类:(1)艺术创意制作(例如 3D 打印、激光切割、折纸、剪纸等课程);(2)基于机械、力学传动等原理的结构搭建(例如乐高课程);(3)图形化或代码编程(例如python编程);(4)通过电子电路、传感和触控编程的智能控制(例如机器人、无人机课程)。这四类课程都可以有机地与传统文化进行结合,实现对中国传统文化的科学化分析、现代化模仿与创新化表达。对于艺术創意制作类课程,可以直接以某种文化作为创意主题,例如纸雕、花灯等,这些本身就是典型的中华传统文化元素,学生在制作过程中必会经历探究和创意等文化体验过程。对于结构搭建类课程,可以与名胜古迹的探秘结合,例如对某类桥梁建筑的结构和外观特色的探究,可考察历史典籍、地方史志,也可以融入一些优美的古诗词鉴赏。对于编程类课程,可以将中华文化作为故事的载体,让学生以某些经典史话、寓言或当地人物事迹完成编程作品。对于智能控制类课程,可在智能化产品外观中加入富含文化元素的设计,也可以融入我国近现代科技工作者的事迹的介绍。除此以外,中国传统文化中注重顺应自然、强调整体与和谐、遵循中庸与辩证的哲学思想与方法论,与STEAM课程中强调的科学精神、科学态度、科学伦理与社会责任等,有着千丝万缕的辩证关系,也需要教学过程中或项目执行过程中引导学生深入领会。

(三)方法创新:探索文化融入后的多元教学形态

目前,教育部印发的《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》(以下简称《指南》),对中华优秀传统文化进中小学课程教材的基本原则、总体目标、主要内容、载体形式、学段和学科要求等做出了统筹设计和科学安排,强调各学科从自身特点出发,注重发挥各自优势,彼此协调配合,形成有机整体,具体而言以语文、历史、道德与法治(思想政治)三科为主,艺术(音乐、美术等)、体育与健康有重点地纳入,其他学科有机渗透,“3+2+N”全科覆盖。这是新中国成立以来,教育部首次对中小学课程教材如何有效落实中华优秀传统文化教育进行的顶层设计[24],为中华优秀传统文化的分学科融入课程教材的落地打下重要基础。

事实上,近年来已有不少中小学在传统文化教育上做出了积极有益的探索和尝试,但相关研究表明,大多数中小学所开设的传统文化课程还有较大的提升空间:一方面在教学内容上,存在课程衔接的“碎片化”,内容选材来源被窄化,主题兼容性不足[25][26],学科设课割裂化、关联性不足[27],课程内容表征简单符号化等问题[28];另一方面在教学方法上,存在教学方式单一、高度依赖文本、机械灌输严重等问题,对学生缺乏吸引力[29],使得学生对传统文化的体验不深,难以进行有效的、持续性与发展性的深度学习。从整体上来看,《指南》在政策层面上对传统文化融入学科教学做出了方向性的指引,但在实践中仍需进一步细化,以解决传统文化教育课程化遇到的困难和问题。

《指南》为我们提供了传统文化分学科融入的重要途径。其实,传统文化教育除了分学科的融入方式以外,还有另外一种重要的融入方式,那就是跨学科融入,以文化项目为中心,各学科根据需要有机地分工参与进来。以“彩扎狮头”文化项目为例,语文学科负责讲授关于狮头文化的知识,让学生开展狮头文化介绍的写作,同时编排狮扎技艺传承的话剧;音乐学科负责创编关于狮头文化的舞蹈和音乐;美术学科具体教授狮头制作的扎、扑、写、装等各个工序,同时探索集合美术各类表现语言如国画、线描画、油画、手工创作、创意设计等的创作作品;科学学科则着重就课堂体验狮艺扎作过程中所隐含的科学知识(特别是力学知识)进行分析探究;信息技术学科则利用3D打印技术让狮头立体重现,并通过搭建、编程让狮头舞动起来。通过对《指南》附录中提及的文化项目进行统计,我们会发现,不少文化项目同时出现在了多个学科当中,这为开展跨学科的传统文化教育学习提供了基础,例如:四大发明就同时被道德与法治(思想政治)、历史、物理、化学、科学、技术等学科提到,北京猿人作为史前时期中国境内典型的文化遗迹代表同时涉及了历史和生物学科,古代中医在传染病预防与治疗方面的成就及其背后的天人和谐思想(如用人痘预防天花、利用艾叶预防治疗瘟疫等)则跨越了历史、生物、地理等多个学科。

本文谈论的文化本位的跨学科学习就是这样一种教育方法,它保留了跨学科学习通过解决实际问题发展学生科学思维和科学探究的项目式学习的优势,增加发展学生文化理解与传承素养和地域文化情境的元素,实则是对传统文化教育方法的一种丰富和创新。詹泽慧等提出的C-STEAM教育作为文化本位跨学科学习的典型范例,具有以下特征:第一,以文化传承为目标导向;第二,强调多学科知识和思维方式的内在融合,尤其是人文与科技的融合;第三,以项目、学习活动作为教学单元,注重外在活动的完整体验与系统建模;第四,基于情境,强调多感官体验,如身心融合、手脑并用、想与做的融合;第五,强调观念内化吸收和外化表达的合理设计,如学习者在活动过程中吸纳相关文化理念,后以口头或书面方式予以表达[30]。这些特征对于丰富和创新传统文化教育的方式具有重要作用。一方面,文化本位的跨学科学习有利于保留传统文化在分科教学中所容易丧失的完整性和生动性,更能够焕发文化的光彩。另一方面,在信息技术无处不在的今天,C-STEAM教育有助于促进文化与科技的融合,将文化的内容、理念、形式等元素与科技的精神、方法和理论等要素有机地结合,使之与当代社会相适应,与现代文明相协调, 在保持民族性的同时亦体现出时代性。此外,它还适切于当下素养导向的学科教育与考试改革方向,具体表现在价值引领上,将社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化等意识形态贯穿始终;在方式实现上,关注以学习者为中心,倡导以解决真实情境的问题为导向,具有综合性、实践性、创新性。下文中,我们将从学科教学和跨学科教学两条路径进一步提炼文化融入的思路和方法。

三、文化本位的跨学科学习之实施方法

(一)学科教学的文化融入思路

中华优秀传统文化在与学科融入的过程中,学科本体教学的地位会因文化内容与学科关系的紧密程度而发生变化。从《指南》可以看到,在语文、历史、道德与法治(思想政治)、艺术、体育与健康、地理等人文类学科当中,传统文化的融入最为全面、系统,部分的学科内容甚至可以基本等价于传统文化的教学。而在数学、物理、化学、生物、科学、技术等理工类学科当中,传统文化通常作为学习相关学科知识的素材之一进行融入,通过选取高度凝结了学科知识的文化成果并将它们放置在相应的课程章节当中,让学生接触形态多样化的科技知识应用场景,理解科技发展在对人类社会进步的服务和推动作用,充分调动起学生对学科知识的学习兴趣。无论文科还是理科,传统文化的融入都有助于学生从学科的视角认知中国古代先贤为推动中华民族发展所做出的杰出贡献,对于学生感悟中华民族智慧与创造、增强民族自豪感、坚定文化自信具有重要作用。对于在《指南》中没有纳入的英语和信息技术,传统文化的融入同样有着重要意义:英语是对学生开展跨文化交流教育的重要途径,应当致力于让学生理解不同文化之间的差异,学会“求同存异”,并掌握向世界“讲好中国故事”的能力。信息技术之于传统文化则是形式之于内容的关系,信息技术有利于实现对传统文化的生动化展现、丰富化体验和创新化转变。

对传统文化而言,学科具有认知功能,就像一面镜子,学生将从不同学科中习得认识世界的角度、方法、立场,多维度地理解和传承文化。同一文化项目在不同的学科中可能“映射”出不同的内涵:例如对于长城这一文化主题,在数学学科会关注其长度的测量和计算,在物理与化学则关注其粘合砖石的方法,在地理则是农牧分界線等。而文化也为学科教学提供了丰富的素材和情境:例如,在传统文化中,数学可以是诗歌(“东升西落照苍穹,影短影长角不同,昼夜循环潮起伏,冬春更替草枯荣”),可以是游戏(七巧板),也可以是建筑(对称性),音乐(正弦曲线)等等。

文化融入学科教学的关键在于捕捉和挖掘文化资源与学科知识之间的映射关系。对于学科教师而言,首先需要具有将传统文化与学科知识进行关联的意识,认真研习《指南》中传统文化融入学科的实例及其背后的关联规律,然后举一反三进行类比,挖掘地域本土同类文化中与学科相关的教学资源,发挥起传统文化作为学科育人与知识学习的重要资源的价值。其次,在实际教学过程中,要注重用学科视角与思维方法去解读传统文化,让学生认识到学科知识在生活实践活动中表现形式的多样性,从而提高学生对学科知识的应用能力。

(二)跨学科学习的文化融入思路

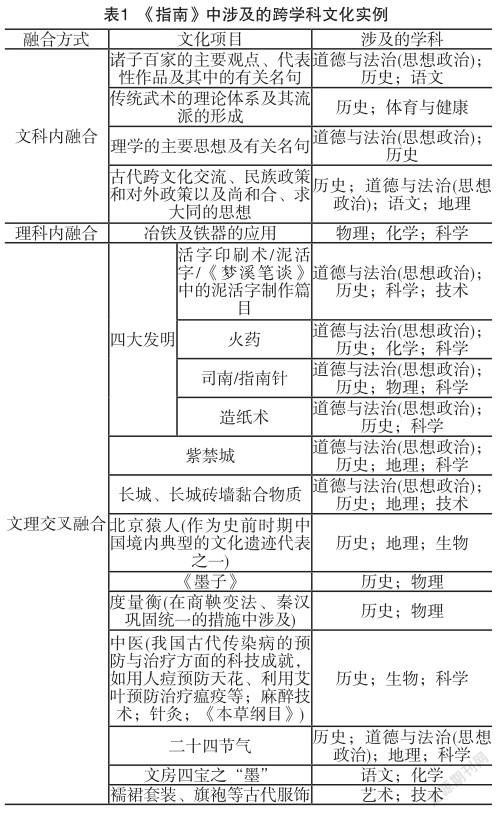

为了分析跨学科学习的文化融入思路,我们对《指南》中在多个学科中被同时提及的文化项目实例进行了统计,主要存在文科内部的跨学科融合、理科内部的跨学科融合以及文理交叉的跨学科融合三种形式(如下页表1所示)。文科内部的跨学科融合和理科内部的跨学科融合均是基于学科之间的共性和密切联系,正所谓“文史哲不分家”“数理化不分家”。具体而言,语文、历史、道德与法治(思想政治)、艺术等作为“文以载道”的人文社会学科,主要采用以陈述性、联结性形态的学习材料如名句、诗词等为内容载体进行传统文化教育,这些文化材料往往在语言上具有文学性、在诞生的背景上具有重大历史性、在价值观上具有政治性,因而同一内容往往同时在文科的多个学科中反复出现。数学、物理、化学、生物等这些侧重于用科技服务人类认识自然、改造自然的自然学科,在思维方法上具有很高的相似性,例如都非常注重分析、综合、归纳、演绎等逻辑思维,因而也很容易进行跨学科整合。地理是一门兼有自然学科和社会学科性质的基础课程,具有区域性、综合性、思想性、生活性和实践性的特点,通过对某一地域文化的探究,就可以整合语文、历史、生物、数学等学科知识,使学生理解地域文化形成的复杂性[31]。其实,在《指南》中暗藏最多的是打破传统文理学科界限的跨学科融合,这是我们关注的重点,也是我们倡导的C-STEAM教育所开展的基础。通过观察表1中的文化实例,我们可以明显地看到,它们基本具有一个共同的特点:聚焦于某个古代著名的科学发现或科技发明。因此,通过带领学生对该科技成就项目开展还原和重复古代科学家们开展科学实践的大致历程的探究活动,一方面,让学生了解科技知识产生的社会背景及其在当时所解决的改善人类生活的实际问题,以清晰科学技术的人文价值;另一方面,用现代科学语言对传统文化项目进行客观、本质的解读和解构,进而实现对文化项目的深刻认知甚至创造性转化。从这一角度看,传统文化发挥着联结人文与理工学科内容、贯通知识技能与情感态度价值观培育的纽带作用。

在跨学科课程的开展方面,有两种基本的课程组织方式:相关课程(Correlated Curriculum)模式和广域课程(Broad-fields Curriculum)模式。相关课程模式将各科目仍保留为独立学科,各科教师相互配合,通过将各学科关于同一文化主题的内容安排在相近的时间上进行教学,以强化学科间内容的关系。例如,在历史课学习宋朝经济贸易之前可预先让语文老师教授学生“鲁提辖拳打镇关西”的文章,以便学生结合小说内容去讨论宋朝当时的贸易往来的结算形式(历史考证),历史和语文老师要通过商量,将这两次课安排在时间节点相近的位置且将语文课教学排在前面[32]。参照相关课程模式的跨学科整合,在当前中小学的教学实践当中比较容易实施,但这种模式会受到学科本身教学内容的限制而难以对该文化进行全方位的学习。广域课程模式则跨越了学科间的界限,根据学习主题的需要将所有相关学科内容整合到一起,这是因为在现实生活中,知识也是倾向于跨领域使用的。广域课程设计试图捕捉学科内部和学科之间的相互关系,使学生通过实际使用知识的方式进行学习[33]。而学习主题可能来自某个学科,也可能源自教师对可利用的学习资源的考虑。例如,某学校结合自建的“百草园”开展了题为“中草药香囊”的主题活动,学生通过对中草药外观、药效、保存方式、称量、研磨、配方等内容的学习,整合了体育与健康、数学、生物等学科的知识,形成了对中医文化较为全面的认识。广域课程在实践层面的核心特征是项目式学习,通常依托综合实践课、社团课、校本课程等开展。这种模式课程开发实施的难度较大、所需条件较高,是本文关注的焦点。下文将具体介绍广域课程的开发实施方法。

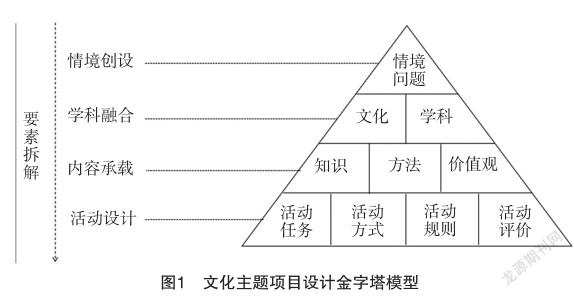

(三)广域课程的设计方法:金字塔模型

文化本位的跨学科学习广域课程是通过多学科参与的方式,完成对某一文化项目深入、全面的学习,而如何将文化主题以项目式学习活动的形式进行设计,并拆解成与各学科相关的学习内容,是完成课程开发和实施的关键。对此,我们提出了金字塔模型(如下页图1所示),用以呈现文化本位的跨学科学习项目的设计方法。

第一步,围绕文化主题,确立一个来源于真实生活情境且值得探究的具体问题。问题探究与解决是项目式学习的核心要求,而问题来源于真实情境或尽可能接近真实世界样态的仿真情境。有利于让学生感知學习的意义,与这个情境维系一种积极的情感关系,从而调动活跃的学习动机[34]。例如,要开展以“孝文化”为主题的学习,就可以确立这样一个探究的问题:父母痴迷“伪养生”,作为儿女应该怎么办?这一问题来源于真实的日常生活,其中的“两难困惑”具有高度的鲜活性和典型性,很容易激发学生的兴趣,同时对于这一问题的探究结果也有助于解决学生的现实需求。

第二步,围绕情境问题,确定探究问题所涉及的文化和学科。关于文化,对于上述的“父母痴迷‘伪养生’,作为儿女应该怎么办”这一问题,所涉及的文化首当其冲自然是学习主题“孝文化”,但很多时候文化主题并不是割裂存在的,例如与孝文化相关的就有其上位概念“儒家文化”,了解孝文化若脱离了儒家文化的大背景一定是不可取的;同时,案例中的这一问题还有其特殊性,涉及到另一个文化,那就是“中医养生文化”,这对于如何判断“真养生”和“伪养生”有着重要的意义。所以在这一步需要充分考虑与学习主题相关的其它文化。关于学科,不同学科的参与其实是从不同的视角对同一文化项目进行研究和解读,例如:历史是从时间的维度看待孝文化,有利于梳理出孝文化内涵随时代发展的演变过程;地理是从空间的维度看待孝文化,通过比较孝文化诞生时中国和西方在经济地理条件上的差异,有助于理解西方国家为什么不注重孝道这一问题;道德与法治(思想政治)是从当今时代的视角看待孝文化的价值,帮助学生运用孝文化处理当代亲子分歧;语文是从语言交际的角度看待孝文化,为学生用礼貌、得体的语言与父母进行沟通和劝说提供可操作性的技术;生物、科学等学科的参与则能够为学生教会父母如何辨识“伪养生”提供依据和方法。

第三步,围绕所涉及的学科,确定学科下位的具体内容,主要包括知识、方法与价值观三个层面。教师对所涉及的学科内容在知识、方法、价值观层面进行系统分析,以进一步清晰学生完成项目活动所需的基础条件,为了直观快捷地把握项目所蕴含的这些知识内容,教师通常需要把它们绘制成知识网络图[35]。仍以上述孝文化的探究问题为例:知识层面涉及的内容包括孝文化的内涵、起源和演变(历史、道德与法治、地理),孝文化的代表性人物、事例和作品(语文、历史、艺术)等;方法层面涉及资料采集与整理方法(历史、道德与法治、语文),口语交际方法(语文)等;价值观层面包括坚持实事求是的态度和科学理性的精神、尊重长辈和孝敬父母、通过沟通解决问题等。

第四步,设计项目活动的详细方案,可归纳为活动任务、活动方式、活动规则、活动评价四个方面[36]。以上述的孝文化探究问题为例:活动任务和方式可以包括收集与孝文化相关的资料,通过问卷、访谈等方式开展调研,编排劝说父母的场景剧等;活动规则包括完全任务的时限、质量等要求;活动评价可以从材料收集整理的情况、场景剧表演的效果等方面进行。

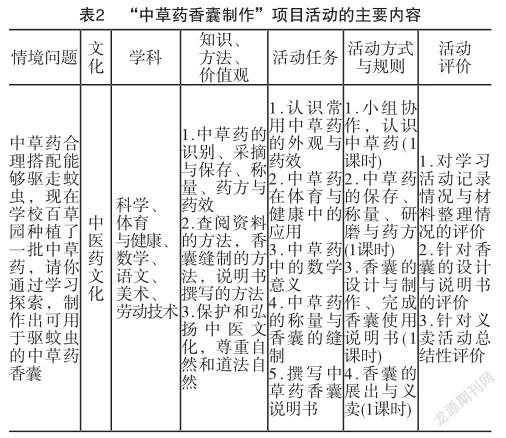

为了更好地说明文化本位的跨学科学习广域课程的开发与实施过程,本文再以某小学开展的《中草药香囊制作C-STEAM校本课程》为例,来阐述金字塔模式的应用。该校依托自建的“百草园”实践基地和学校比邻中医院的优势,基于C-STEAM教育理论,开发了“中草药香囊制作”特色校本课程。在“中草药香囊制作”项目中,学生完全处于“百草园”的认知情境当中,涉及到的学科有科学、体育与健康、数学、语文、美术、劳动技术。学生学习经历了常用中草药的外观认识、中草药的采摘与保存、药理与药效、药方的认知、称量,再到设计、缝制、体验香囊等内容。依据金字塔模式,本文将该课程的内容设计整理如表2所示。

表2将金字塔模型中的要素进行适当组合之后,从左至右形成以情境问题、文化、学科、“知识、方法、价值观”、活动任务、活动方式与规则、活动评价为首行内容框架,可作为跨学科教师团队的集体备课清单和引导教师思考项目设计的脚手架。相对前文有关项目主题活动的文字表述,表格的形式可以让教师对项目活动的认识更为直观、清晰,也更有利于跨学科教学团队讨论、发现问题与修改内容。如,情境问题是否包含真实学习环境(百草园)与真实需求(制作用于驱赶蚊虫的中草药香囊)、中草药香囊从准备原材料到成品功效的全过程是否完整等、学生所需的学习资源(书籍、视频等)与设备(研磨设备、称量设备等)是否足够。以项目主题金字塔为指导,采用表格的形式分析文化本位的跨学科项目主题内容,可以使活动要素有序安排并得以清晰呈现,能够对构建有效的项目主题活动起到良好的辅助作用。

(四)文化本位的跨学科学习的保障措施

文化本位的跨学科广域课程要求立足于真实且与传统文化相关的问题情境,以探究和解决问题为依托;要求以学科为基础,但要超出单学科学习的视野,关注复杂问题的全面认识与解决;要求在设计上体现学习难度的变化与对学生高阶思维能力和道德情怀品格的培养。同时,跨学科还旨在推动新认知、新产品的出现,鼓励通过跨学科的实践完成创新与创造[37]。但无疑,这对于学校和教师具有很高的要求。为此,需要构建与之相关的保障措施,其中,区域资源建设和教师团队培育最为关键。

1. 区域资源建设

文化本位的跨学科学习通常依托区域资源,须在区域层面上科学布局,在学校层面上突显特色,形成资源共享的协同生态。首先,文化本位的跨学科校本课程的开发通常以区域文化为主题,因此,同一区域的学校可统一对文化主题和教学资源进行共建共享,形成区域层面的统筹平台,方便社会各方(如政府、学校、家庭、文化机构等)的协同努力以及后续的资源评估。其次,在学校层面上,可与当地的文化部门(文化馆、博物馆等)或文化企业建立联系,吸引非遗文化传承人等社会力量的参与,从而在获取原汁原味的一手材料方面获得更多的文化场景支持与现场指导。再者,在个体支持的层面上,学校应鼓励原创资源、形成各校特色,通过政产学研多途径合作,为师生提供资源设计与开发的支持与便利,生成和积累一批新鲜的文化教育资源,从而以点带面,在区域层面形成各类文化百花齐放的状态,推动文化活动的校际协同和优质资源的共建共享。

2. 教师团队培育

文化本位的跨学科教学对于师资有了更高的要求,需要教师既有扎实的专业知识,又有必要的本土文化素养,且能深刻把握立德树人的本质要义。推广文化本位的跨学科学习,对于教师队伍来说也是一项意义深远的文化素养提升工程。因此,首先要开展培训,提升师资水平,尤其是提高学科教师的中华优秀传统文化素养,帮助教师们深刻把握中华优秀传统文化本质要义,并在跨学科教学过程中掌握相应的德育方法。第二,合理组建跨学科教师团队,考虑文理学科之间的有机组合、教师年龄梯队的合理搭配,配合项目式教学的需要。以跨学科项目带动教师发展,跨学科教师之间的长效合作有助于打破学科的藩篱,让跨学科教学项目更深入完善,教师依托项目更迅速的成长起来。第三,建立政产学研的人员互动机制。近年来,在教师培养与教师专业发展方面,国内已形成了教师进修、名师工作室、名校长工作室等相关制度,大学的教育研究团队、中小学教师、地方教育行政部门之间已经建立起来了一定的协作关系,这种协作能够进一步带动跨学科团队的发展和互动。第四,完善教师评价机制,一方面通过对跨学科课程以及人才培养效果的评估,发现其中存在的问题并及时调整;另一方面也将评价作为课程开展的风向标,以评促建,引导文化本位的跨学科教育高质量开展。

四、结语

“为国育才,先正其心。”文化本位的跨学科学习对于落实“立德树人”的根本使命意义重大。党的十九大报告强调,要“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采”。文化本位的跨学科学习是对这一要求在学校教育中的践行。在文化科技融合发展的今天,开展文化本位的跨学科学习,既是对当前我国分科教学的有力补充,丰富学习者的跨学科學习体验;也是对西方国家STEAM教育进行中国本土化改造的重要尝试;还有助于引导学生以客观、科学、礼敬的态度对待中华传统文化[38],促进中华优秀传统文化在新时代的创造性转化和创新性发展,契合中国当前教育改革的发展需要。本文首先从目标定位、内容选择、方法创新三方面阐述了文化本位的跨学科学习的内涵,然后结合《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》从分学科的文化融入、文理科内部跨学科的文化融入、文理交叉的跨学科的文化融入逐步深入地分析了文化融入学科教学的思路,再介绍了相关课程与广域课程两种文化本位的跨学科学习模式,最后就其中典型的广域课程提出了金字塔模型及其应用实例和保障措施,为这一领域的研究和实践奠定理论基础。期待文化本位的跨学科学习方式在研究和实践中不断深化、不断发展,让中华优秀传统文化焕发出新的生命力,让科技创新进一步彰显人文价值。

参考文献:

[1] 高潇怡,孙慧芳.小学科学教师的跨学科概念理解:水平、特征与建议[J].教师教育研究,2020,32(6):68-75.

[2] 董艳,孙巍等.信息技术融合下的跨学科学习研究[J].电化教育研究,2019,40(11):70-77.

[3] 杜惠洁,舒尔茨.德国跨学科教学理念与教学设计分析[J].全球教育展望,2005,34(8):28-32.

[4] 赵兴龙,许林.STEM教育的五大争议及回应[J].中国电化教育,2016,(10):62-65.

[5] 赵蒙成,范晓洁.STEM课程本土化:现状、困境与发展路径[J].教育与教学研究,2019,33(5):11-22.

[6] 陈忞,陈珍国.A-STEM:跨学科融合教育价值重构[J].教育发展研究,2019,39(6):15-22.

[7] 吴向东,樊绮.STEM的新样式:A-STEM——深圳龙岗人文引领的STEM的新思想和新做法[J].中国信息技术教育,2019,(7):4.

[8] 詹泽慧,钟柏昌等.面向文化传承的学科融合教育(C-STEAM):价值定位与分类框架[J].中国电化教育,2020,(3):69-76.

[9][30] 詹泽慧,李克东等.面向文化传承的学科融合教育(C-STEAM):6C模式与实践案例[J].现代远程教育研究,2020,32(2):29-38.

[10] 詹泽慧,霍丽名等.C-STEAM教育的区域推进策略——基于教育公共治理的视角[J].重庆行政,2020,21(4):32-35.

[11] 张文皎.“本根未死,终必复振”——论陈寅恪的“中国文化本位论”[J].山东社会科学,2007,(8):26-28+122.

[12] 郑熊.解析陈寅恪文化本位论[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2006,(2):130-134.

[13] 高瑞翔,曾麒源等.“美德—心智”视阈下我国学生学习概念的发展——基于字词联想测验的实证研究[J].华东师范大学学报(教育科学版),2020,38(4):83-95.

[14][19] 刘妍,马晓英等.文化理解与传承素养:21世纪核心素养5C模型之一[J].华东师范大学学报(教育科学版),2020,38(2):29-44.

[15] 刘铁芳.育中国少年成生命气象——基于文化自觉与生命自信的中国少年培育实践体系建构[J].湖南师范大学教育科学学报,2018,17(4):46-60.

[16] 《中国学生发展核心素养》发布[J].上海教育科研,2016,(10):85.

[17] 陈雄辉.技术创新的人文价值[D].武汉:华中师范大学,2011.

[18] 陈劲,曲冠楠.有意义的创新:引领新时代哲学与人文精神复兴的创新范式[J].技术经济,2018,37(7):1-9.

[20] 魏锐,刘坚等.“21世纪核心素养5C模型”研究设计[J].华东师范大学学报(教育科学版),2020,38(2):20-28.

[21] 张旭东.全球化时代的文化认同:西方普遍主义话语的历史批判[M].北京:北京大学出版社,2006.

[22] 把培育和弘扬社会主义核心价值观 作为凝魂聚气强基固本的基础工程[N].人民日报,2014-02-26(01).

[23] 曹芳.社会主义核心价值观与中华优秀传统文化的关系[J].新西部(理论版),2014,(15):9-10.

[24] 林焕新.为学生成长培根铸魂[N].中国教育报,2019-02-26(03).

[25] 张茂聪,仲米领.小学中华优秀传统文化教材内容构建研究[J].课程·教材·教法,2018,38(5):82-89.

[26] 袁利平,温双.中华优秀传统文化教育的缺失与重构——基于发展生态学理论的视角[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2018,(3):63-70.

[27] 林长山,汤卫红.清华附小学生核心素养课程深度整合[J].课程·教材·教法,2016,36(11):57-63.

[28] 陈坤,秦玉友.中小学传统文化课程内容建构的价值、困境及重构[J].教育学术月刊,2020,(6):96-104.

[29] 肖正德.中小学中华优秀传统文化教学的突出问题及完善之路[J].中国教育学刊,2019,(11):76-79.

[31] 史新强.基于跨学科融合的初中地理教学设计——以“陆地的五种地形类型”为例[J].地理教学,2020,(1):32-36.

[32] 余胜泉,胡翔.STEM教育理念与跨学科整合模式[J].开放教育研究,2015,21(4):13-22.

[33] Herschbach D R.The STEM Initiative:Constraints and Challenges [J]. Journal of STEM Teacher Education,2011,(48):96-122.

[34] 王荣生.略述“问题情境”中的探究学习——基于相关译著的考察分析[J].中国教育学刊,2021,(3):71-76.

[35] 杨开城,窦玲玉等.论STEM教师的专业素养[J].电化教育研究,2021, 42(4):115-121.

[36] 张立国,谢佳睿等.基于问题解决的深度学习模型[J].中国远程教育,2017,(8):27-33+79.

[37] 李佩宁.什么是真正的跨学科整合——从几个案例说起[J].人民教育,2017,(11):76-80.

[38] 吴艳玲.提升中华优秀传统文化教育实效——《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》解读[J].基础教育课程,2021,(7):5-9.

作者简介:

詹泽慧:教授,博士,博士生导师,研究方向为STEAM教育、学习科学、智慧教育。

李彦刚:讲师,在读博士,研究方向为STEAM教育、信息技术与教育应用。

高瑞翔:在读硕士,研究方向为学习心理学、社会文化心理学。

The Culture-based Interdisciplinary Learning: An Important Way to Localize STEAM Education

Zhan Zehui1, Li Yangang1, Gao Ruixiang2

(1. School of Information Technology in Education, South China Normal University, Guangzhou 510631, Guangdong; 2. School of Psychology, South China Normal University, Guangzhou 510631, Guangdong)

Abstract: Culture-based interdisciplinary learning is a further development of localized STEAM education at the level of cultural significance, which practices the fundamental task of establishing moral integrity in cultivation and the implementation of China’s value-centered education needs. In this paper, the connotation of culture-based interdisciplinary learning was analyzed from three aspects (target positioning, content selection, and method innovation). Next, according to MOE’s Guide for the Introduction of Chinese Excellent Traditional Culture into Primary and Secondary Schools and the Teaching Materials, approaches of integrating culture into discipline teaching were developed step by step from the integration of culture into each single discipline to the integration into interdiscipline among liberal arts or sciences respectively then to the integration across the two. Finally, two kinds of culture-based interdisciplinary learning curricula (correlated curriculum and broad-fields curriculum) were introduced, where the latter was emphasized with putting forward a Pyramid Model and some supporting measures for its design. The paper served to indicate a direction for the localization of STEAM Education, to lay a theoretical foundation for culture-based interdisciplinary learning, and to promote innovative development of Chinese excellent traditional culture education.

Keywords: culture-based; interdisciplinary learning; Chinese excellent traditional culture; localization of STEAM education

收稿日期:2021年8月20日

責任编辑:邢西深