线上线下融合教育(OMO)发展的突破路径研究

2022-01-16田爱丽侯春笑

田爱丽 侯春笑

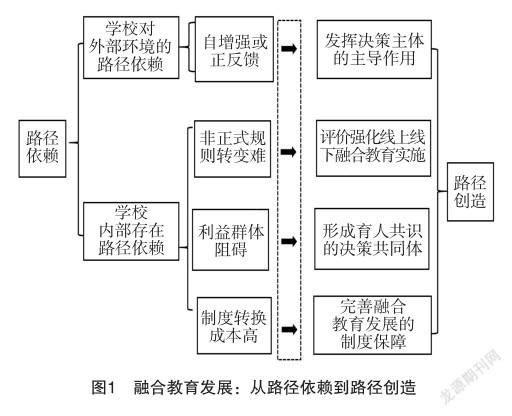

摘要:线上线下融合教育(OMO)是人工智能时代教育改革发展的必然趋势,然而实践中主体的行为和路径依赖却是制约新实践持续推进的一大困境。该研究运用制度变迁中路径依赖与路径创造的理论,系统分析融合教育变革中路径依赖的原因,并提出推进融合教育发展路径创造的四大举措:发挥决策主体的主导作用,形成具有育人共识的决策共同体,完善融合教育发展的制度保障,强化评价深入落实融合教育等,进而助推线上线下融合教育的顺利实施。

关键词:融合教育;路径依赖;路径创造

中图分类号:G434 文献标识码:A

* 本文系全国教育科学“十四五”规划2021年度国家重点课题“线上线下教育融合的难点与突破路径研究”(课题编号:ACA210016)研究成果。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》首次提出了“建设高质量教育体系”的战略目标。在网络化、数字化、智能化的今天,高质量教育体系必然是线上线下有机融合的教育体系。新冠肺炎疫情在全球蔓延,使得中小学线上线下教育融合较之以往任何时候都更为迫切。学者们陆续提出“要大力推进教育的线上线下融合,力争中国的信息化教育再上一个新台阶”[1],“构建双线混融共生的教学新体系”[2],“立足智能系统创建线上与线下的混合学习”[3],“建构线上教育与线下教育融合的教育生态系统”[4]等主张。由此可见,发展线上线下融合的教育,既是时代发展的要求,更是建设高质量教育体系的必然选择。所谓线上线下融合教育(Online Merge Offline Education,简称OMO,融合教育)是指学校传统线下教育与线上教育有机结合,两者相互补充、相互促进的一种教育新生态。融合教育的发展有着美好的理想,然而实践中困难重重。这其中既有认知的因素,也有技术的因素,同时更有传统行为惯性、旧制度不适合新措施的规约等因素。毕竟,学校的任何重要变革都涉及到制度创新与变革,线上线下融合教育的变革更是如此;诚如大数据专家维克托·迈尔-舍恩伯格等在《大数据时代》一书中所言:“大数据时代,对原有规范的修修补补已经满足不了需要……我们需要全新的制度规范,而不是修改原有规范的适用范围”。本研究基于制度经济學关于制度变迁的路径依赖与创造理论,旨在从制度变迁与完善的层面,为线上线下融合教育的顺利推进提供路径突破的新视角。

一、路径依赖:线上线下融合教育发展的困境

制度经济学家道格拉斯·诺斯(D.C. North)用路径依赖的概念来分析改革实践中人的行为表现,并将路径依赖比作物理学中“惯性”,即一旦进入某一路径,无论这种路径是“好”还是“坏”,就可能对这条路径产生依赖性,所有的思维、行为方式都会按照路径的规约来做,进而形成一定的范式或模式。在融合教育改革过程中,实践主体就存在着较大的对传统线下教育的路径依赖,即在改革过程中,面对新的形势或实践要求,部分教师或者是改革积极拥护者有时也会沿用惯性思维,参照旧有的经验,按照以往的规则做事,遵循以往的做法。显然,这种思维和行为的惯性即路径依赖对融合教育改革的推进是不利的。按照制度经济学的归类,融合教育的变革属于制度变迁中的诱致性变迁,而非强制性变迁[5]。所谓诱致性变迁,即这种改革和变迁更多是倡导性的、提醒性的、鼓励性的,而不是强制性变革的实践。在这种背景下,路径依赖就成为融合教育发展进程中的一大障碍。具体表现在学校面临的外部环境和内部行为均具有一定的路径依赖性。

(一)学校对外部环境的路径依赖

路径依赖理论指出作为主体的人在决策和行动时,往往强调历史的作用、强调以往经验的价值。“过去事件及其影响和现在密切相关,我们可以清楚地知道过去事件如何对当下产生影响”[6]。我国中小学融合教育发展面临原有政府管理体制、市场机制在历史演化中的自我强化,具体表现为长期以来形成的“政府主导,学校从属”“企业强势,学校弱势”的中小学外部环境和发展逻辑。

一是伴随着我国教育信息化的推进,融合教育的发展获得政府层面越来愈多的关注,进而造成了学校对政府主导的依赖,缺乏应有的主动性。早在1978年,教育部就发布了《关于电化教育工作的初步规划》,而后又颁布《关于学校开办教育电视有关问题的通知》,拉开了学校教育信息化工作的序幕。教育信息化发展之初就呈现出计划性色彩。进入21世纪,我国教育信息化工作全面推进,政策规章涉及方方面面,为中小学融合教育发展奠定了基础。2012年后,国家又先后出台了《教育信息化十年发展规划(2010—2020年)》《教育信息化“十三五”规划》《教育信息化2.0行动计划》《中小学数字校园建设规范(试行)》《关于疫情防控期间以信息化支持教育教学工作的通知》《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》,以及2014—2019年连续发布“教育信息化工作要点或网络安全工作要点”。上述系列政策和法规涵盖了各种建设目标,主导着学校融合教育发展的方向和态势。在制度变迁中,“强政府、弱学校”的惯性造成当下融合教育发展中的“政府主导”依赖,学校的自觉性和能动性存在一定不足,难以实现基于互联网、大数据、人工智能的新型教学模式的常态化;虽然校园和教室的设备逐步实现信息化、教师常常使用多媒体课件和电子白板资源等试图“优化”线下课堂,但融合教育的发展是低阶的、些微的、缓慢的,很难涉及模式变革和流程重塑等更深层次的发展格局。然而,线上线下融合是整个学习模式的创新,要统筹全部教育教学内容,实现教学模式再造,最终要靠学校自身来落实。需要的是学校的自觉、主动和积极为之。因此,营造良好外部环境的关键一步就是改善政府和教育行政部门的治理方式,注重激发学校发展融合教育的积极性和原动力,政府最大程度地支持和保障学校融合教育的实践展开,进而推动学校积极开展线上线下融合教育实践。

二是在融合教育发展过程中,教育信息化的市场产业逐渐兴起,一定程度上造成了学校对互联网企业的依赖。20世纪80年代以来,伴随政策的推动、技术的更新和大众思想的变化,由通信网络提供者、教育软硬件设备、资源或内容提供商等构成的教育信息化产业链逐渐形成。互联网巨头、教育类企业、技术服务商等成为学校融合教育发展过程中的重要伙伴[7]。2011年后,教育信息化全面推进,新一代的教育信息化产业随之崛起,融合教育发展过程中的校企合作成为常态,例如,一些公司推出云平台以及定制的平板电脑与课堂匹配使用,为学校提供定制化服务。在“潜在利润”驱动下,企业及其教育产品在学校围墙之外逐渐形成了庞大的市场。网络课程(直播课和录播课)、网络学习资源、网络学习平台、数字化教材、在线题库与评测、各类教育APP等教育产品不断涌入学校;由于不具备产品开发、技术应用的累积优势,学校无法脱离“在校企合作中处于弱势地位”的轨道,形成对企业的依赖。企业与其背后的资本利益联合起来将学校引入技术产品服从的漩涡之中,始终难以有效支持学校融合式教学的开展。“公司在与学校沟通产品需求和技术难题上存在障碍”[8]“同一个学校内不同厂商设计的教育信息产品成为‘信息孤岛’”[9]等现象屡见不鲜。归根结底,校企合作中,虽然企业表现出强劲势头,但是学校师生的需求如减轻教学负担、促进学生个性化学习、提供更好的体验等并没有得到很好的满足。因此,营造良好外部环境的关键还在于打造“有效市场”,建立以学校融合教育发展需求为主导的校企合作机制,即引导企业规范化、专业化发展,能够理解并满足学校需求,进而形成相互信任、共谋发展的关系。

(二)学校内部存在路径依赖

复杂经济学的创始人布莱恩·阿瑟(W.Brian Arthur)认为,事物在发展过程中一旦选择了某条道路或形成某种规则就会对其产生依赖,难以发生改变,于是整体陷入锁定(Lock-in)状态。在推进线上线下融合教育发展中,学校内部环境相对的锁定状态或路径依赖集中表现为原有文化体系、管理理念和思维模式持续发挥作用,既得利益群体及坚固的组织架构和行动逻辑大行其道。

一是“唯分数”的价值传承。融合教育的确是为了更好地提升教育质量,但是不以提升分数为唯一价值追求。作为学校制度的有机组成和具体化,学校文化是在办学历程中积淀下来的,它以整体的、渗透的方式影响着学校发展和育人效果[10]。长期受到“考试”主导的评价选拔制度的影响,“唯分数”价值趋向和文化在相当程度上阻碍着学校融合教育的推进。通过电子教材,以及丰富的图形、图像、音频、视频,甚至虚拟现实、增强现实和混合现实资源,使学生获得信息时代所需的核心素养是融合教育的重要目标,这一目标的实现需要学校内部具备与其高度契合的文化氛围。但是,在“唯分数”的价值主导下,标准化纸笔测试备受推崇,学校考评选拔制度“过度关注考试分数,过度依赖纸笔测验,过度聚焦尖子学生”[11],教师致力于提升学生对书本知识的掌握程度,人们将学业成绩等同于“教育质量”并直接作为学校办学的政绩指标。这一持续多年的主导价值束缚着学校促进学生全面发展的育人使命,制约着融合教育的发展。

二是常规管理的思维定势。在常态的线下教学中,教务部门在学期开始前会按年级、按学科做出统一安排,把教学内容、教学资源限定在相应班级,这种“一个萝卜一个坑”的管理模式反映了教育管理者统一化、标准化的工业时代管理思维。例如,许多省市的教育行政部门,明文规定手机不可以进校园,这也是在用一种传统的观念、方法在管理移動信息终端。融合教育意味着所有数字与非数字化的资源与教师育人实践是联通的,具有去中心化、去同步化和开放共享的特点,学生可以随时随地按需学习。学校作为一种新型的学习中心,需要给学生提供更多的实践、体验、交流的时间和空间[12],手机、平板、电脑等信息终端则是必备工具,如在美国的教室几乎都配备有电脑等设备,学生也都有平板,可在机房或普通教室使用;英国威尔士“电子先锋示范学校”中3—11岁的孩子们几乎每堂课都会用到平板、虚拟现实眼镜、健康手环等电子设备。遗憾的是,我国中小学当前的管理思维与方式方法仍致力于服务以课本知识传授为主的教学场景,难以满足线上学习内容数字化和过程数字化的需求。

三是既得利益者的实践固守。任何变革都会牵涉到利益重新调整与分配,融合教育引发的变革势必侵犯既有制度相关者的现实利益。出于对原有利益的保护和新制度潜在利益的不确定性,他们会更倾向于维护既有制度,按既有规则行事。

对于学校领导而言,推行融合教育必定要和转变育人目标、重构课堂结构、变革管理机制、重塑学校文化等系统协同推进,此类实践在短期内可能不会产生明显成效,反而会加大学校常规管理的负担和风险,因此,部分领导者可能会消极对待甚至放弃革新,延续传统的老路。

对于教师而言,线上线下教育的融合必然导致教学内容、方式方法以及评价机制的变革,要求其提升信息素养和综合能力,部分不愿逾越“舒适地带”的教师不会为不确定的未来而冒险付诸行动。

对于学生来说,在传统线下学习过程中,课堂内坐着听讲、回家写作业,几乎成了其每天的日常,在这一日常的规制下,考试成绩还不错;而线上线下融合的学习方式,既需要线上的学习,也需要课堂内讨论交流,需要更多线下的动手实践、调研和活动等,学习形式更加多样,一定程度上也更“烦”。此类的学习方式变革并非一开始就受到每个孩子的欢迎。

总之,解决路径依赖的关键一步在于让既得利益者从改革中获得利益,愿意投入新实践,走出短视利益怪圈。

四是低成本实施的心理偏好。一方面,传统线下教育教学制度因被大家熟知、被自觉服从,而无需过多的协调、沟通,运行成本较低。它通常会循着相对稳定的路径缓慢演变,而非根本性的革新。另一方面,新制度存在引入成本与学习成本。融合教育在推行过程中伴有人力、物力、财力的需求,引入成本过大便制约传统线下教育向融合教育的转化。对于组织和个人来讲,两种教育制度的转换需要打破既有心理预期并建立一种新的稳定的心理预期,此过程存在学习成本,在经受新制度运行过程“不适感”后,他们可能会转而抱守旧制度,导致制度变迁呈现出路径依赖的特征,如一项针对疫情期间大规模线上教学的调研显示,近半数中小学教师对线上教学认识不深刻,缺乏对线上教学特点和规律的研究,极易将线下教学直接“移植”到线上[13],这也是一种典型的路径依赖。综上,制度变迁的低成本偏好给融合教育的发展带来了挑战。

在制度变迁过程中,路径依赖的成因十分复杂。自增强或正反馈机制是路径依赖的内生动力,即在报酬递增效应和正反馈机制影响下,初始制度的自我强化持续进行,从而形成路径依赖[14];原有制度利益相关者是路径依赖的外在推力,他们为实现维护既得利益或获取更多利益这一目的,就会坚定地守护旧制度,这将导致制度变迁依照惯性延续[15];制度变迁需要对旧制度进行改革,逐渐形成新制度,较高的制度转换成本是路径依赖形成的关键因素[16];非正式规则转变的困难亦是路径依赖形成的深层次原因,正如诺斯所言:“先进的正式规则诞生后,难以在短时间内扭转人们根深蒂固的观念、信仰等非正式规则的影响,滞后的非正式规则会对先进的正式规则带来强劲冲击,导致其无法顺利实施或难以发挥作用” [17]。

路径依赖可能导致制度变迁呈现两类截然不同的轨迹,一是指一旦演化沿着某种轨道前进,系统的外部性、组织的学习过程以及历史上形成的主观主义概念模型等都将强化这一路径,在此过程中,适应性强的有效制度将通过正反馈机制避免相对无效的选择,实现自我优化。二是当市场不完全、组织无效率时,初始阶段报酬递增的制度会催生一些与其共存共荣的组织和利益集团,即使制度未能促进生产活动的发展,这些组织和利益集团也不会推动现有制度的变迁,制度会进入下滑锁定通道,陷入某种无效率的状态中[18]。

二、从路径依赖走向路径创造:新改革实践生态的成形之路

如上所析,对于任何领域的改革包括教育改革,主要的困境之一在于行为主体的路径依赖。新实践生态的形成则要求新实践不断地生成和被强化,而这需要有和新实践相一致的、新的制度体系来保障和支持即路径创造。同样,在人工智能时代,线上线下融合教育实践的持续推进需要打破路径依赖的现状,不断地进行新路径创造和强化。

路径依赖的局限性促使研究者不断探索路径创造。熊彼特(J. A. Schumpeter)率先提出“创造性破坏”的思想,它强调企业家的意志力对新路径的开辟具有决定性作用[19]。加鲁德(R. Garud)和卡诺(P. Karnoe)对路径创造进行了系统性研究,认为路径创造是指主体(组织或个人)在一个复杂系统中,历史作为背景会影响其行为但不是决定性的因素[20],而“有意识地偏离”(Mindful Deviation)是路径创造思想的内核,意味着行为主体有意识地引导决策行为,刻意偏离原来的路径。简言之,路径创造思想把行动者的主观能动性纳入路径发展过程,弥补了传统路径依赖理论的不足。

在加鲁德之后,其他学者对路径创造的内容进行了拓展。凡姆(Pham)提出企业家路径创造过程的五个原则:一是有意识偏离原则,即尽管团体有技术能力开辟新路,但企业家仍然应该积极参与到过程中;二是实时影响原则,即在路径创造过程中,行动者的活动是实时的,企业家应该及时了解效果,控制路径发展进程;三是相互认可、依存原则,即企业家应该与其他主体相互扶持,共同创造新的路径;四是最小误解原则,即企业家要采取简明易懂的方式,有选择性地解读、公开关于路径的信息;五是技术决定原则,即创造新路径的能力受现存技术的影响[21]。斯金斯托克(G. Schienstock)提出在路径创造过程中包括五个相互作用的要素:一是“新机会的窗户”,它对新路径创造起到至关重要的刺激作用;二是新愿景和发展前景,它是行为主体从事创造的重要诱因;三是外部政治经济因素的压力,它对路径创造的开始具有重要作用;四是关键的变革性事件,它带来的压力对创新具有促进作用;五是人们愿意改变,即除客观因素之外,创造新路径也离不开人的主观意愿[22]。上述研究表明,路径创造是一个客观因素和主观因素共同发挥作用,行为主体有意识偏离的过程。

路径依赖和路径创造相伴而生,任何过程都是被两者共同驱动,只是在特定时期和背景下有所侧重而已[23]。当前我国中小学融合教育发展正处于起步阶段,路径依赖与路径创造两种趋势并存,而为了更好、更快地推进融合教育的实施,需要强调和强化路径创造的维度,即行为主体不断突破现有组织边界及制度约束,推动线上线下融合教育实践持续走向深入和常态。

三、路径创造:线上线下融合教育发展的实践突破

根据路径创造的理论,基于融合教育路径依赖的表征及主要原因,本研究提出发展融合教育实践突破的思路和建议,具体行动框架如图1所示。

(一)主动与有意:充分发挥决策主体的主导作用

行动者自觉地主导决策行为偏离原来的方向是路径创造思想的内核,它强调路径创造主体的主观能动性,即能够把握变革契机,采取积极行动“挤走”传统发展模式。因此,推进融合教育的前提在于决策者通过强有力的决策,自觉偏离原来的制度轨道和行为模式,直到实现制度创新和新生态的相对稳定。

其一,政府应对融合教育生态进行系统性顶层设计,出台具体的规划和政策,引导学校、企业主动跟进。一方面,发挥政策对学校践行融合教育的引领作用。可在北京、上海、杭州、深圳等教育信息化水平较高的大城市选择试点,明文规定高中、初中阶段每學期必须开展至少2门线上线下融合课程;小学阶段可通过学科实践或探究性学习等每月开展至少1-2次融合式教学活动。另一方面,发挥政府对融合教育产品供给企业的规范作用。各地教育行政部门要建立融合教育相关产品的质量评价标准,制定完善的审查流程,选用项目评审申请表、叙述和证据表等评估工具开展评审,授予合格品质认证标志,准许其进入学校。

其二,学校的决策层是路径突破的关键行为人。面对学校内部的多重行为惯性,作为决策者的校长应紧紧抓住“疫情与后疫情时代”这个新机会窗口,以疫情期间的“应急性的线上教育”为起点,鼓励教师将“线上教育”常态化渗透至“线下教育”的思路,积极开展融合式教育教学。如线上预学、线下巩固模式,学生在完成线上预学的基础上,课堂上进行巩固练习、深化学习,即翻转课堂教学的模式;线下教学、线上巩固模式,即在完成日常课堂教学基础上,引导学生开展自我组织的合作学习。疫情期间,北京一零一中学把每个班分成若干个小组,并配备教师、学长、家长志愿者,共同构成“成长共同体”,从而将网上个体化的学习变成小组的合作学习。总之,学校的校长和教师骨干在推进新实践时需以积极主动、有意偏离传统教学的意识和思维,不断推动传统教育走向融合教育的常态化实施。

(二)评价和强化:充分落实线上线下融合教育理念

评价是教学的指挥棒,通过评价方式的改变来转换和强化,是顺利开展融合教育、并进行常态化实施的关键。

其一,学校领导者和教师要转变传统教育观念,形成数字化时代的育人观,进而推动学校开展深层次、系统化的变革。而观念的改变需要教育评价指挥棒的引导,因此可以《深化新时代教育评价改革总体方案》作为行动纲领,尽快转变以升学率、考试分数为唯一评价指标评学校、评教师的导向和做法,建立健全以融合教育为导向的学校办学质量评价体系,构建学校线上线下一体化育人能力评价标准,并将其作为对学校、教师核定绩效、实施表彰的重要依据,推动学校持续提升开展融合式教育教学的能力。

其二,教师引导家长进一步转变“唯分数”的思路和做法,自觉熟悉并应用数字化学习资源,具备融合教育学习或指导孩子线上学习的策略方法。在高考的激烈竞争未从根本上改观、以考分排名评学生未从根本上扭转之前,学生和家长观念的转变仍然需要“高考”指挥棒的引导,因此,在新高考改革背景下,可将融合教育理论和实践应用相关科目纳入选考范围,此举必将提升家长和学生对融合教育的关注度和认同度,并且能在一定程度上保证我国未来人才的信息素养。此外,学校可以利用综合素质评价逐渐优化家长对孩子的预期,例如,依据“五育并举”改进考试评测内容,采用线上线下并举的测评形式等,以此全面呈现学生的综合素质和能力,进而推动融合教育的常态化实施。

(三)沟通与共享:形成育人共识的决策共同体

制度的实质是利益或价值的再分配,其制定与实施过程必然内隐一定的价值取向 [24] 。线上线下融合教育制度的创造涉及多方利益相关者,并非单向的决策过程,它是教育行政部门、学校管理者、企业、教师、学生、家长等不同利益群体形成育人共识、创生利益共识的过程,。

其一,要打开自下而上的利益表达通道。康芒斯认为,在个人具备选择自由的前提之下,制度便会朝着满足和适应人们需求的方向演变。那么,个人选择的自由反映在融合教育发展领域就是要在教育决策者与参与者之间建立一种积极的对话关系。具体来说,可以通过公开听证、实地调研、网上意见征集等方式,让教师、学生、家长等多元主体的想法得到充分反映,让更多的声音被听见,并成为教育部门和学校决策的重要依据,使融合教育的推进过程成为政府、社会、学校和家长相互理解、共同发展的过程。

其二,要创建多元主体认识共享的机制。一方面,平衡政府、企业、学校等外部利益主体之间的关系。打造“政企学”联盟,通过论坛、研讨、展览等方式,共同参与到融合教育发展建设中,充分发挥三方主体的不同优势;另一方面,协调学校管

理者、教师、学生、家长等内部利益主体的关系。通过加大对融合教育成功案例的表彰和奖励力度,加强宣传,逐步扩大试点范围,促进利益相关者态度和认知的转变,达成对制度变迁的共识。总之,推动融合教育发展的前提是各方利益群体,尤其是行政主体和学校组织要形成以下共识:线上教育与线下教育之间的传统屏障正逐步瓦解,两者必然走向有机融合,而且融合教育的发展是建设高质量育人体系的必由之路。

(四)系统与支持:完善推进融合教育发展的保障制度

根据制度变迁的理论,只有实现融合教育制度创新,即建构起一批成体系的、功能属性与融合教育发展相配套的规章制度,才能激发行为主体的内生动力,打破原有的依赖,使融合教育进入高效、稳定、可持续的发展状态。具体如下:

从外部来讲,国家或地方政府可以通过立法确立融合教育的合法地位,明确各方权利与责任,尤其要确立学校的主体责任,围绕着为什么融合、谁来融合、怎样融合、融合到何种程度等建立指导指南,引导學校逐步开展线上线下一体化育人实践;通过定期培训、激励措施提升校长推动融合教育的自觉性。同时,政府应注重基础设施建设、平台建设、学习终端配备等,进一步提高生均公用经费标准,为融合教育发展提供充足的经费支持。

从内部而言,一方面,学校要制定本校线上线下融合教育发展发展规划或实施方案,构建融合教育保障体系,提供教学计划、课表、教案、课件、课程、平台等资源,为学生提供形式多元的融合式学习服务。另一方面,学校要进一步提升师生践行融合教育的意识和素养,定期对教师开展融合式教学技术、方式方法专项培训,使其能够根据线上“数字化”、线下“互动性”等优势特征安排相应的教学内容;将信息技术应用到学习、辅导等环节中,扩大学生日常使用信息技术的机会,在应用中提升教育主体的适应力,尤其要培养学生线上场景中的自主学习能力。

最后,借鉴国外经验,可以设置居间服务机构[25],搭建政府、企业与学校之间的桥梁,发挥第三方组织对融合教育的促进作用。可由电教馆、教科院等机构等承担起“中介”职责:如监测学校融合教育质量水平,并定期向教育主管部门递交评估报告;审核融合教育教学产品质量,协同企业积极为学校提供满足其需求的教育产品;向学校提供融合式教育教学的培训和技术咨询服务,为学校融合教育发展提供专业性支持。

综上,实践中人的行为存在一定的路径依赖,但并非完全受制于外部环境。从制度变迁的视角出发,深刻剖析线上线下融合教育实践变革中路径依赖的表现及其原因,进而找到进行路径创造的思路与方法,是突破当前融合教育实践发展之必需。

参考文献:

[1] 袁振国.乘势而上,促进教育线上线下融合[N].中国教育报,2020-05-13(05).

[2] 李政涛.基础教育的后疫情时代,是“双线混融教学”的新时代[J].中国教育学刊,2020,(5):5.

[3] 崔允漷.新时代 新课程 新教学[J].教育发展研究,2020,40(18):3.

[4] 范国睿.后大流行时代的教育生态重建[J].复旦教育论坛,2020,18(4):12-28.

[5] 林毅夫.关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁[A].科斯等.财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集[C].上海:上海三联书店,1994.371-418.

[6] David P.Clio and the Economics of QWERTY [J].American Economic Review,1985,(75):2-10.

[7] 白晓晶,韩锡斌.学校借助校外支持力量推进混合教改的实施策略研究[J].清华大学教育研究,2020,41(3):140-148.

[8] 顾小清,王春丽等.回望二十年:信息技术在教育改革与发展中的历史使命及其角色[J].电化教育研究,2017,38(6):9-19.

[9] 柯清超,王朋利等.数字教育资源的供给模式、分类框架及发展对策[J].电化教育研究,2018,39(3):68-74+81.

[10] 冯永刚.学校制度文化育人的逻辑向度[J].山东师范大学学报(社会科学版),2020,65(5):135-144.

[11] 张丰.构建以教育生态为核心的区域教育发展评价——破解“唯分数”“唯升学”问题的建议[J].教育发展研究,2019,39(12):6-12.

[12] 田爱丽,张晓峰.范式转换:新技术支持下学校育人方式的系统变革[J].教育发展研究,2020,40(8):45-50.

[13] 柯清超.探索“互联网+”环境下的新型人才培养,先来了解这4种OMO教学模式[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/H42v7peQwy4tY POt0XvJOA,2020-12-22.

[14] David P A.Path Dependence:a Foundational Concept for Historical Social Science [J].Cliometrica,2007,1(2):91-114.

[15] 刘汉民,谷志文等.国外路径依赖理论研究新进展[J].经济学动态,2012,(4):111-116.

[16] J?rg Sydow,Arnold Windeler,et al.Path-creating Networks:The Role of Consortia in Processes of Path Extension and Creation [EB/OL]. https://www.wiwiss.fu-berlin.de/forschung/pfadkolleg/downloads/ path-creating_networks.pdf,2005-06-30.

[17][18] 道格拉斯·诺斯.刘守英译.制度?制度变迁与经济绩效[M].上海:三联书店,1994.150.

[19] 约瑟夫·熊彼特.吴良健译.资本主义?社会主义与民主[M].北京:商务印书馆,1999.48.

[20] Garud R,Karnoee P.Path Dependence and Creation [M]. London:Lawrence Erlbaum,2001.269-299.

[21] Pham X.Five principles of path creation [J].Oeconomicus,2006,8(1):5-17.

[22] Schienstock G.Path Dependency and Path Creation;Continuity vs. Fundamental Change in National Economies [J].Journal of Futures Studies,2011,15(4):63-76.

[23] Garud,Kumaraswamy,Karnoe.Path dependence or path creation? [J]. Journal of Management Studies,2010,47(4):760-774.

[24] 周雪光,艾云.多重逻辑下的制度变迁:一个分析框架[J].中国社会科学,2010,(4):132-150+223.

[25] 方圆媛,黄旭光.美国K-12数字学习产品供给现状的研究——基于K-12数字学习最新进展2015年度报告的分析解读[J].中国电化教育,2017,(5):123-130.

作者简介:

田爱丽:教授,博士,研究方向为在线教育与教育管理。

侯春笑:在读博士,研究方向为在线教育与教育管理。

Analysis of the Development of Offline Online and Offline Integrated Education (OMO)

—From the Perspective of Path Dependence and Path Creation

Tian Aili , Hou Chunxiao

(Faculty of Education, East China Normal University, Shanghai 200062)

Abstract: Online Merge Offline Education (OMO) is an inevitable trend of education reform and development in the era of artificial intelligence. However, the behavior and path dependence of the subject in practice is a major dilemma that restricts the continuous advancement of new practices. This paper uses the theory of path dependence and path creation in institutional changes to systematically analyze the reasons for path dependence in the reform of OMO, and proposes four major measures to promote the creation of integrated education development paths: consciously deviating, changing the concept of education, creating consensus on benefits, and establishing guarantee systems, etc., to promote the smooth implementation of OMO.

Keywords: OMO; path dependence; path creation

收稿日期:2021年9月13日

責任编辑:李雅瑄