从杜浦到周浦

——周浦建镇史考略

2022-01-12贾晓阳

贾晓阳

明清江南市镇研究是学术界长期关注的热点,围绕明清以来江南地区市镇经济的普遍兴起,学界先后从“专业市镇”“区位优势”“主姓创市”等不同角度进行研究①刘时吉:《明清时代江南市镇研究》,中国社会科学出版社1987年;樊树志:《明清江南市镇探微》,复旦大学出版社1990年;范金民,夏维中:《苏州地区社会经济史(明清卷)》,南京大学出版社1993年;杨茜:《明代江南市镇中的“主姓”家族与地域认同——以常熟县为例》,《历史研究》2020年第2期。,为探讨江南市镇经济奠定了深厚的基础。近年来,越来越多的学者意识到,过往以单个历史节点、单一历史剖面来总结江南市镇兴起原因的研究方法,有着缺乏历史深度、人为割裂市镇历史沿革的缺陷,要想更好地理解江南市镇发展的机制,需要从“类别”走向“时代”,追溯市镇兴起背后的地域整体史②谢湜:《十五至十六世纪江南粮长的动向与高乡市镇的兴起——以太仓璜泾赵市为例》,《历史研究》2008年第5期。,突破以往市镇起源研究中区位决定论等单线逻辑的解释模式,从大空间、长时段视角,考察市镇在空间、制度、商贸、文化等多条脉络交互作用下产生、成长的复杂过程,追溯乡村聚落在“成镇”之前的早期历史,动态把握市镇与乡村聚落格局的演变,重新反思江南市镇起源的历史过程③吴滔,佐藤仁史:《嘉定县事——14至20世纪初江南地域社会史研究》,广东人民出版社2014年。。

浦东地区的周浦镇,民间有“先有姚家厅,后有周浦镇”的说法,认为周浦镇是姚勋于明代成化、弘治年间创建。然而仔细阅读各个时期形成的史料发现,周浦镇的成镇过程,不仅仅是“主姓创市”这么简单,其历史也远远早于所谓“主姓创市”的明代成弘时期。周浦镇的成镇过程,是浦东地区的陆域外扩、盐业发展及盐业机构变迁、生产方式转变、国家赋役政策变革、世家开发等等多种因素共同作用的结果。

一、周浦别称“杜浦”

从明至清,周浦又称“杜浦”的说法在历代志书中一脉相承,流传广泛。弘治《上海县志》记载“周浦镇,一名杜浦。在十七保,去县东南三十六里。”清雍正《分建南汇县志》记载:“周浦,在县西北四十八里,一名杜浦。”乾隆《南汇县新志》、光绪《南汇县续志》所记与《分建南汇县志》基本一致。当代《周浦镇志》认为在宋代至明代之时,周浦又名杜浦,清代时周浦又有俗名澧溪,并且认为周浦之“周”为四周河道如网之意,与姓氏并无关系①《弘治上海志》卷二《山川志·镇市》,《上海府县旧志丛书·上海县卷》,上海古籍出版社2015年版,第31页;《分建南汇县志》卷二《疆土志中·邑镇》,《上海府县旧志丛书·南汇县卷》,上海古籍出版社2009年版,第58页。《南汇县新志》卷一《疆域志·邑镇》,《上海府县旧志丛书·南汇县卷》,第321页;《光绪南汇县志》卷一《疆域志·邑镇》,《上海府县旧志丛书·南汇县卷》,第599页;周浦镇志编纂委员会编:《周浦镇志》第一章《自然环境》,方志出版社2005年版,第32页。。民国《南汇县续志》中则讲述了不一样的由来:

周浦镇 见光绪志。或曰杜浦,或曰澧溪,未知其所由来。今据嘉定周氏族谱云:元代有周汝楫者,湖广营道人,宋濂溪先生十一世孙,由进士知上海县事,遂家焉。传世至曾孙轨,迁黄歇浦南,子姓繁衍,所居遂名周浦,是可以证周浦之由来。至于原名杜浦,或云元时德清主簿杜元方置别业于此,其侄孙尧夫作桥浦上,因名尧夫桥。是说亦无证实。惟查旧志杜家行条下,明永乐时杜勉夫之子自然从杜浦迁此,后子姓繁盛,多建第廛,遂成市镇,是杜氏本在周浦,明初周浦尚称杜浦,杜氏去而周氏来,杜浦遂为周浦矣,此为以周易杜之证②《南汇县续志》卷一《疆域志·邑镇》,《上海府县旧志丛书·南汇县卷》,第1070页。。

民国《南汇县续志》对于从“杜浦”到“周浦”的演变给出了一个逻辑自洽的“杜氏去而周氏来”的解释,且将杜浦、周浦地名的形成以及“杜浦遂为周浦”的时间定在元明时期。

以上县志中的记载,给人以杜浦仅仅是周浦的别称,又或者周浦在明代之前或许被称作“杜浦”而明代以后被称作周浦的印象。总之,周浦、杜浦二地名指代的是同一地方。然而,细检史册,事实可能并不如此。

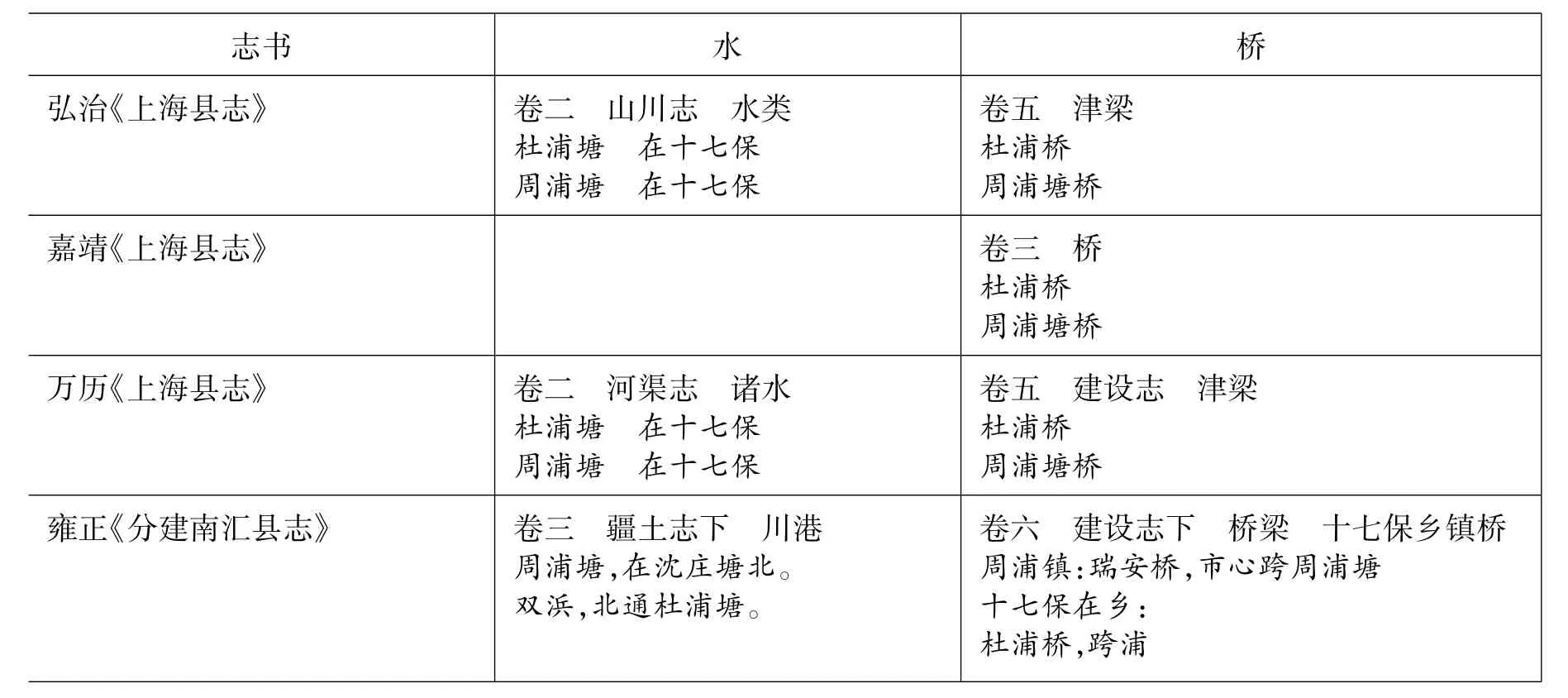

历代县志对周浦塘、杜浦塘的记载

从以上明清志书记载中可以很清晰地看出,自然水体意义上的周浦塘与杜浦塘并不是同一水体,《分建南汇县志》中更是指出了二者一在镇、一在乡的地理位置区别。在各地方志的地图中,能更清晰地看到:

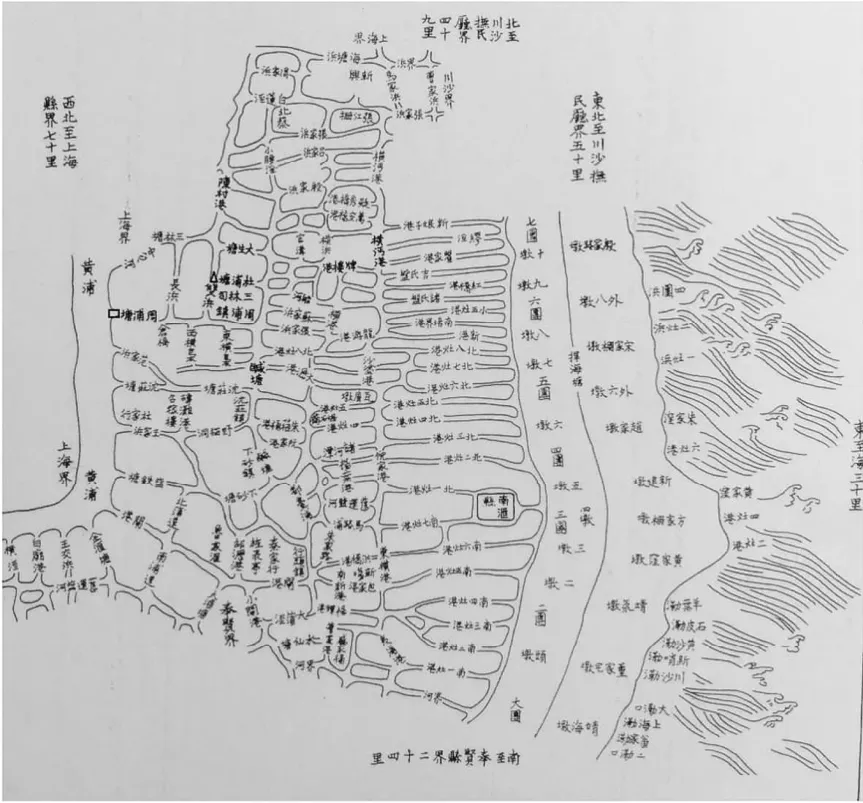

图1.南汇水利图局部(乾隆《南汇县新志》)

图2.南汇县全境图(嘉庆《松江府志》)

乾隆《南汇县新志》水利图以及嘉庆《松江府志》南汇县全境图中,均标出了杜浦塘,其位置在周浦塘以北,东接咸塘与盐船港(盐船河)相连,西接双浜。雍正《分建南汇县志》虽然未在图中直接标出杜浦塘,但在记载“双浜”时指出“双浜,北通杜浦塘”。此描述与上述二图正相吻合。因此,明清时期的杜浦塘、周浦塘为两条各自独立的水体。

事实上,早在北宋时即有对周浦塘、杜浦塘的记载。北宋熙宁三年(1070年)郏亶《水利书》中记载:

松江口下南连秀州界有大浦七条,三林浦、杜浦、周浦、大臼浦、恤沥浦、戚崇浦、罗公浦……,以上沿海港浦共六十条,各是古人东取海潮、北取杨子江水灌田,各开入堽阜之地,七里十里或十五里间作横塘一条,通灌诸浦,使水周流于高阜之地,以浸润高田,非专欲决积水也……今不拘大浦小浦,并皆浅淤,自当开浚,东引海潮,北引江水以灌田①(宋)范成大撰,陆振岳点校:《吴郡志》卷十九《水利上》,江苏古籍出版社1999年,第278页。。

郏亶由吴淞江口自北向南历数了“大浦七条”,其中就包括“周浦”与“杜浦”,并提醒此二浦是用来“东取海潮”以晒盐,“北取杨子江水”以灌田,是在高田之地,起到“通灌诸浦,使水周流于高阜之地,以浸润高田”的作用。郏亶所述,是五代吴越时期的水利格局。因此,至迟在五代吴越时,水体意义上的“周浦”“杜浦”就已经分别存在。

又,南宋绍熙《云间志》中记载

杜浦塘,在县东八十里……

永定禅院,在周浦村,淳熙十四年请额②(宋)杨潜撰:绍熙《云间志》卷中《水》、卷中《寺观》,《中国方志丛书·华中地方》第443号,影印清嘉庆十九年刊本,成文出版社有限公司1983年,第3749、3742页。

而元至元《嘉禾志》中记载为

杜浦塘,在府东八十里

永定禅院,在府东北七十二里周浦。考证,宋淳熙十四年请今额③(元)徐硕撰:至元《嘉禾志》,钦定四库全书·史部十一·地理类,卷五《陂塘》第8a页,卷十《寺院》第17a页。

在绍熙《云间志》以及至元《嘉禾志》中,均记载了杜浦塘,虽未记载周浦塘,但却记载了周浦村,且二者不在同一位置。

通过以上对由宋至清各个时期文献的检索可以确信,在五代吴越之时“周浦”与“杜浦”就是两条不同的水体,这种情况一直延续至清代。因此,不能简单地将周浦、杜浦理解为同一地方,更不能轻易相信“以周代杜”的杜撰。

二、杜浦场与杜浦巡检司

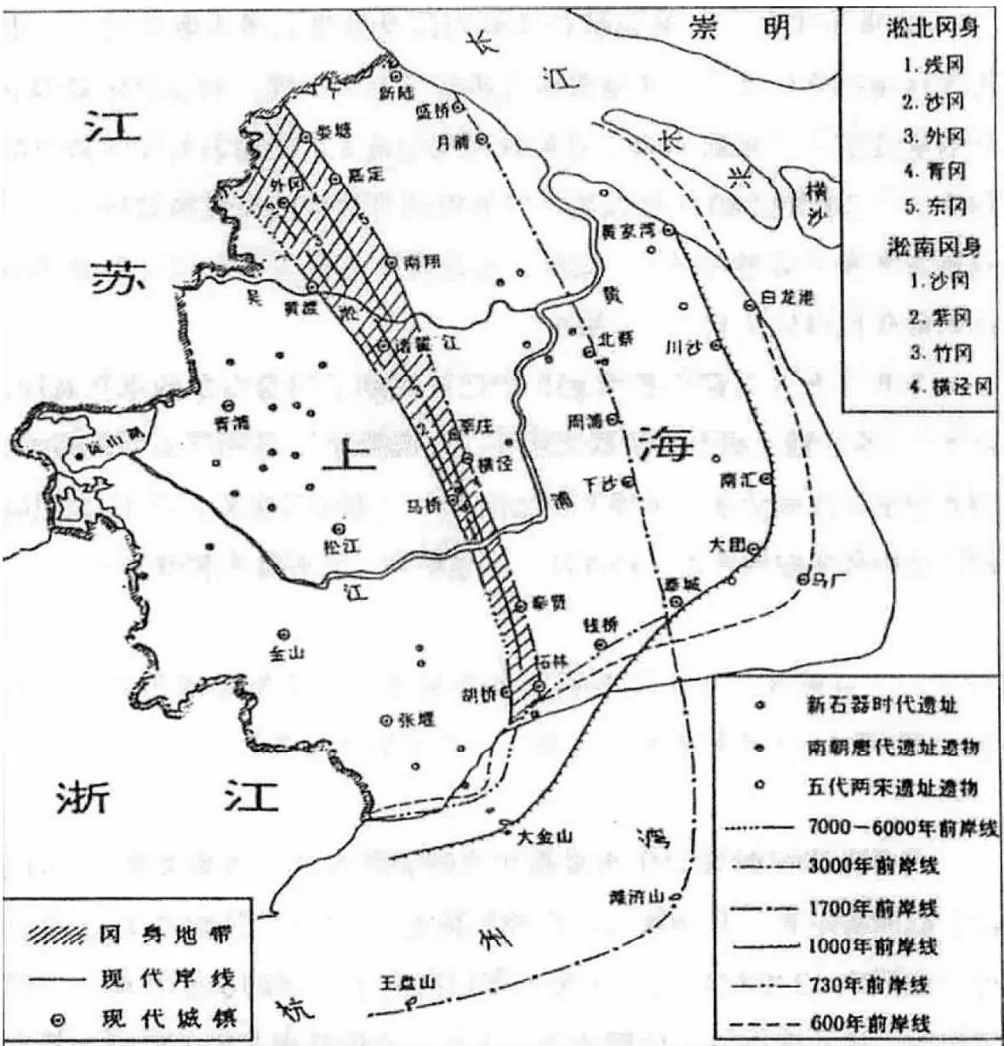

图3.浦东陆地变迁图①图片来源:谢湜《高乡与低乡——11—16世纪江南区域历史地理研究》,三联书店2015年,第72页,该图转绘自张修桂《中国历史地貌与古地图研究》。

据现有对上海地区成陆过程的研究,距今1700年前,浦东今北蔡—周浦—下沙一线地区已经成陆,并在此后400年间保持稳定;距今1000年前,今川沙—南汇—大团一线成陆②相关研究参见:张修桂《中国历史地貌与古地图研究》,社会科学文献出版社2006年,第255页;陈杰《实证上海史》,上海古籍出版社2010年。。因地近海滨,煮海熬盐成为当地百姓的生业。南宋时,两浙海盐得到快速发展,盐场数量增长较快。绍熙年间(1190—1194年)撰成的《云间志》中首次记载了杜浦场:

场务:

下砂盐场监官廨舍在县东南九十里

下砂南场在县东南九十里

下砂北场在县东南九十里

大门场在县东南一百里

杜浦场在县东南八十里

南跄盐场在县东北一百二十里,去县既远,江湾场受纳人户,产税则属本县③《绍熙云间志》卷上《场务》,第3726页。

此时,绍熙《云间志》中记载了“杜浦塘,在县东八十里”,同时记录了今浦东地区的水体有“盐铁塘”与“下沙浦”等,而对“周浦塘”却并无记载,可见当时的杜浦塘要比周浦塘更为重要。设立杜浦场的同时,设立了杜浦巡检司。

镇戍:

管界水陆巡检司,在青龙镇中;金山巡检司,在县东南九十里;戚漴巡检司,在县东南一百里;杜浦巡检司,在县东北七十里①《绍熙云间志》卷上《镇戍》,第3722页。。

绍熙《云间志》中杜浦巡检司在“县东北七十里”,而位于“周浦村”的永定禅院在“府东北七十二里周浦”。里程的相近提示杜浦巡检司的所在地更接近永定禅院所在的周浦村。南宋绍兴三十二年(1162年)两浙盐区监场中,浙西路秀州地区监场设置为:青墩、下砂、袁部、浦东、芦沥、沙腰、鲍郎、华亭、海盐、广陈。此时监场中并无杜浦场②周洪福:《两浙古代盐场分布和变迁述略》,《中国盐业》2018年4期,第54页。。因此,杜浦场的出现应在1162—1194年之间。及至南宋绍熙时期,杜浦场已为华亭县五大场之一,杜浦巡检司则为四大巡检司之一。

“巡检”源自唐、五代,由武将担任,分布集中于军镇,已经有了按行政层级设置的趋势。宋代的巡检相比五代设置更为普遍,职责包括“掌训练甲兵、巡逻州邑、擒捕盗贼事”以及稽查私盐以及漕运等,成为治安网络中不可或缺的组成部分。宋仁宗之后,负责基层治安的巡检逐渐增多、辖区不断缩小。宋政权南渡之后,巡检设置更加繁密,沿江沿海以及险要之地都设有巡检。元代取消了巡检司的军事力量,改变了巡检的武官身份,成为专门的捕盗官,主要职能是缉捕盗贼、稽查私盐,参与罪犯的预审,此外还有护送、解运等职责。由宋至元,巡检司负责基层治安,缉捕盗贼、稽查私盐的职能一脉相承③赵思渊:《明清时代江南巡检司体制与社会控制》,华东师范大学硕士论文,2009年。。杜浦巡检司的设立也当与此地设有盐场,需要稽查私盐有相当关系。

一直到元代,杜浦巡检司均设于周浦村一带。正德《松江府志》中记载:

新场镇 距下沙九里,一名南下沙。元初迁盐场於此,故名。场赋为两浙最。当是时,北桥税司、杜浦巡司皆徙居焉。四时海味不绝,歌楼酒肆,贾衒繁华,县未过也。故里士瞿时彦尝访吴潜读书处,营置义学,今废,而镇之贾贩犹盛云。

周浦镇 在十七保,一名杜浦,鹤坡在其右,宋末诗人储泳家焉。元置下沙场杜浦巡司於此,其后逐利而迁④明陈威,喻时修,顾清纂:《正德松江府志》卷九《镇市》,《上海府县旧志丛书·松江府卷》,上海古籍出版社2011年,第134页。。

可见,元代也在周浦设立杜浦巡检司。随后,由于盐场由下沙移至新场,杜浦巡检司也一起迁移至新场地区。杜浦巡检司在周浦村前后存在约100余年。

淳熙年间(1174—1189年)的周浦,才仅仅发展为一个小聚落。明正德《松江府志》载“永定讲寺,在周浦镇,南宋淳熙间(1174—1189年)赵宫使建,僧恩法开山,十四年(1187年)请额永定禅院。国朝洪武中改今额。”⑤正德《松江府志》卷二十《寺观下》,第337页。绍熙《云间志》载,“永定禅院,在周浦村,淳熙十四年请额”。盐场的发展,盐丁的⑥不一定光有盐场发展与盐丁聚集,反映的更多的是周浦村的发展。聚集,为永定禅院于南宋淳熙年间(1174—1187年)建立并招集香火提供了部分客观条件。同时也反映了周浦村的发育。元代时,周浦地区实现了进一步的发育,明弘治《上海县志》记载:“周浦镇……旧置下砂盐场杜浦巡司于市,由是人繁物广。其后逐利而迁。”⑦弘治《上海县志》卷二《山川志·镇市》,第31页。明正德《松江府志》点明该时期为元代,“周浦镇,在十七保,一名杜浦……元置下沙场杜浦巡司於此,其后逐利而迁”①正德《松江府志》卷九《镇市》,第134页。。

1162—1194年之间,约相当于南宋乾道、淳熙、绍熙年间,杜浦盐场、杜浦巡检司设立的时候,周浦镇还只是“周浦村”。由南宋到元朝一百余年的时间内,杜浦巡检司一直设于“周浦村”地区内,该地也正因为此而逐渐“人繁物广”,周浦镇渐渐兴起。在这一百余年内,聚落意义的“周浦村”的重要性远远不及行政系统的“杜浦巡检司”以及盐政系统的“杜浦场”。而在传统时代,一些巡检司署设置较为长久、稳定的地方,民间有以巡检司作为区域单位的概念②邹逸麟:《清代集镇名实初探》,《清史研究》2010年5月第2期。。成书于明代弘治十七年(1504年)的明代第一本上海县志书——弘治《上海县志》中,在其《山川志·水类》中明列“杜浦塘”“周浦塘”的同时,已经称“周浦镇,一名杜浦”了。杜浦巡检司设于“周浦村”地区一百余年的历史,成为“周浦别称杜浦”的历史背景。

三、成镇之前的周浦

传统认为周浦在弘治时期成镇之前为荒僻之地的说法可能并不尽然,周浦在此之前已经有了一定程度的发育。明弘治《上海县志》卷二《镇市》记载:

下砂镇 称鹤沙,在十九保,去县东南六十里。县居北之上洋,镇峙南而岸海,故名。旧置盐课司於此,后司迁新场镇,而盐仓则自周浦徙居之,今亦废矣。唯人物丛聚,未减於昔。

周浦镇 一名杜浦。在十七保,去县东南三十六里。宋末诗人储泳故里也。旧置下砂盐场杜浦巡司于是,由是人繁物广。其后逐利而迁。③弘治《上海县志》卷二《山川志·镇市》,第31页。

也就是说,元时杜浦巡检司、盐仓均设于周浦,周浦也因此而逐渐“人繁物广”。元代时,永定禅院增建藏经殿、购置藏经。嘉靖《上海县志》记载:

永定讲寺 在周浦镇。宋淳熙间,赵宫使建,僧恩法开山。十四年,请额永定禅院。至正中,僧妙智作藏殿。国朝洪武中改今额。归并法华经堂,陈坟、崇福二菴。④(清)郑洛书修,高企纂:嘉靖《上海县志》卷三《祠祀》,《上海府县旧志丛书》,上海古籍出版社2015年,第123页。

正德《松江府志》记载了购置藏经的过程:

有为天台之教者妙智师,主松江永定之八年,为至正甲午(1354),新作藏殿成,而庋经之藏未具。闻嘉禾之废寺曰妙智,其轮藏独存,购致之,视其识乃宋端平甲午(1234)建也。先是里人濮仁甫闵其寺废,购其藏之经奉于家,且与妻沈誓曰:“苟得其藏者,以是经归之。”既闻师得藏,而或沮师,乃祷观音氏求之,沈忽梦一僧指其胸曰:“何忘施经之誓耶?”乃悔悟,以经归永定。呜呼异哉,向之寺名与师名适同,向之藏建之岁与师得之岁又同,何其冥符之若是耶。⑤正德《松江府志》卷二十《寺观下》,第337页。

永定禅院在元末时增建藏经殿、购置藏经,洪武初能归并法华经堂、陈坟庵、崇福庵,从侧面说明了周浦在当时有着一定的经济地位。

周浦在成化、弘治时期(1465—1505年)能够成为市镇,有其独特的时代背景,其背后是周浦地区在元明时期由业盐向植棉的转变、明代赋役政策的变革以及明代盐业政策的改变。

1000年前,今川沙、南汇一线(里护塘)地区海岸线形成,随着海岸线外扩,元代初年盐场由下沙迁往新场,周浦一带的生产方式相应发生变化。松江冈身以东地带,由于地势高仰灌溉不易,且沙壤土粗而松,宜于种棉。据研究,明代前期松江冈身以东地带已普遍种植棉花。正德《松江府志》记载:“前《志》谓滨海之地业渔盐者多於耕,入国朝以来,斥卤化为良田,渔非耕类矣。”“木棉本出闽广,可为布。宋时乡人始传其种于乌泥泾镇,今沿海高乡多植之。”高乡地区因植棉而织布。正德时,在周浦镇以南不远的下沙镇已经“镇多巧工,拨罗绒纹绣及木梳交椅之类皆精制,他郡所不及云”①正德《松江府志》卷四《风俗》,第65页;卷五《土产》,第73页;卷九《镇市》,第134页。。

明代自洪武初至嘉靖初,苏松地区经历了税粮改折官布、改折银两的历程。《分建南汇县志》载:“先是,洪武三十年,以苏松粮重,诏许折轻赍。纳金一两,准米二十石。银一两,准米四石。绢一疋,准米一石二斗。棉布一疋,准米一石。夏布一疋,准米七斗。”永乐北迁后,漕粮加耗日增,为减轻加耗,轻赍改折遂逐渐推广,但尚未形成定制,数额以及折价的规定都参差不齐。直至宣德年间,周忱奏请将松江府部分秋粮改征棉布,用于解赴京库,改征棉布才渐渐开始成为江南地区折征的主要形式,始成定制。《分建南汇县志》卷之七《赋役志上·漕粮》记载了此次折征定例:

附折徵例

金花银壹两壹钱准平米肆石陆斗或肆石肆斗,每两加车脚鞘匦银捌厘。阔白三梭布壹疋准平米贰石伍斗或贰石肆斗至贰石,每疋加车脚船钱米贰斗,或贰斗陆升。阔白棉布壹疋准平米壹石或玖斗捌升,每疋加车脚船钱米壹斗或壹斗贰升。俱照粮派於重则官田,俗名轻齎。白熟秔穤米每石准平米壹石贰斗,照粮派于轻则田。②《分建南汇县志》卷七《赋役志上·漕粮》,第130页。

周忱以后,成化、弘治时期是漕粮改折的形成时期,江南地区的漕粮折征主要是以改征官布为主要形式。成化年间确定漕折额数之后,白银渐渐成为漕粮折征的主要形式。明代嘉靖年间,商品经济不断发展,赋役货币化倾向不断深入,万历时期更是实行了一条鞭法,赋税折银成为大趋势,漕粮改折银粮成为常态。③徐鹏:《明代江南漕粮改折与地方社会》,复旦大学硕士学位论文,2012年,第12—17页。

税粮改折官布、银两是难得的优惠政策。据已有研究,一般情况下松江地区每亩耕地用于种棉可收棉花一担(100斤),若用于种稻,可收米约二石。棉花价高,稻米价低,一亩棉花与一亩稻米所值,几乎相差近一倍。棉花若织成标布,则相差3—4倍④樊树志:《明清江南市镇探微》,复旦大学出版社1990年,第146、147页。。税粮改折促进了江南农业种植结构的改变。而习惯植棉的百姓只能依赖市场来获取他们所需的谷物以便缴纳赋税或者满足日常所需。“以花织布,以布贸银,以银籴米”,所有财力、人力、物力的需求均不得不诉诸市场,导致江南地区涌现出大量经营棉织业的新兴“专业市镇”⑤吴滔,佐藤仁史:《嘉定县事——14至20世纪初江南地域社会史研究》,广东人民出版社2014年,第55页。。

明代的盐业政策也发生了变化。明初为解决山西大同等边地军队缺粮的情况,在盐业方面实行开中法,由商人替政府转运税粮到边地以作军粮,或者直接由商人筹措粮食运到指定边仓,运到之后给付商人盐引,商人凭盐引到对应的盐场支盐销售。成化时,开中法发展为“运司纳银制”,即商人不再承担转运粮食功能,而直接在各盐运司纳银,由盐运司开卖盐引,所得之银解边充饷,商人到各盐场支取盐货。按正常价格购得之盐引,需在盐场守候,按先后次序支盐,而在正常价格之外加价购得之盐引,则可不拘顺序,可“越次支盐”⑥郭正忠主编:《中国盐业史古代编》,中国盐业总公司编,人民出版社1997年,第565页。。开中法的实施,促进了盐商的形成以及沿海地区盐场附近的商业发展。正统五年(1440年),下砂盐场被分为下砂场、下砂二场、下砂三场三盐课司,每场分三团,共九团。其中,下砂场盐课司大使居于一团,二、三场盐课司大使居于八团(即川沙堡)⑦乾隆《南汇县新志》卷一《疆域志·邑镇》,第321、323页。。这促进了一团、八团两地成镇的进程。弘治《上海县志》首次记载了八团镇:

八团镇在十七保,去县东五十四里。居民率多鹾丁,以盐贾辐辏,逐末者多归焉。市有三场盐课司。①弘治《上海县志》卷二《山川志·镇市》,第31页。

万历《上海县志》记载了一团镇:

一团镇距新场二十里,鹾商多聚于此。②万历《上海县志》卷一《地理志·镇市》,第191页。

可见,盐课司的设置促使了盐商在八团、一团两地的聚集,而盐商的聚集又导致了市镇的兴起。此时,周浦的独特地理位置开始显现。雍正《分建南汇县志》对周浦的地理位置做了介绍:

周浦塘口,在沈庄塘北。潮经周浦镇,直达北灶诸港。东至护塘,为十七保、二十二保之咽喉。

周浦塘,由咸塘南折而北流者,自北八灶港而东,历储家漕、六灶港、黄泥浜、五灶港、运盐河、四灶、三灶、二灶港,以至南汇城。由咸塘北折而东流者,自盐船港,历北都台浦、横沔、小三灶港,以至川沙城。③《分建南汇县志》卷三《疆土志下·川港》,第70页。

周浦塘可“直达北灶诸港”,又北达川沙城、南至南汇城。其中川沙城在弘治时期已成“八团镇”,南汇城为洪武时所建“守御南汇嘴中后千户所”,正统后亦是下砂场三团地。这两地均是盐业汇集之地,既是商业市镇,又是军事重地。周浦镇处于这二者之间,其交通地位不言而喻。

在以上背景下,周浦建镇传说的主角——姚埙开始登上舞台。

四、周浦建镇

当地人认为,周浦姚氏与周浦镇的建立之间有着非常紧密的关系。雍正《分建南汇县志》中载:“姚埙,字以和,号节菴,周浦人。成化间建积庆桥,正德间建永兴桥。又濬义井,并建亭桥下,铭碣尚存。时镇为荒僻地,埙广建廛舍,招集四方之来者,渐成大市。”因此之故,“至今镇人共推为开创第一人”④《分建南汇县志》卷十《人物志中·义行》,第180页。。

关于姚氏宗族的来源,《周浦南荫堂姚氏丛刊》中《溯源考》一节记载:

靖康之祸,二帝北狩,吾举族扈高宗南渡,驻跸临安,遂分隶於杭嘉湖郡,元析浙东置松江府,我一支为松江之娄县人,今分金山县,子姓繁衍。明洪武初以族人分配行伍,我仲达公始避居浦东,今所称姚家老石桥是也。殁葬桥南支港南岸地,师云木形葬节,子孙不绝者也。⑤姚永年编:《周浦南荫堂姚氏丛刊初编·姚氏诗钞·溯源考》,上海图书馆藏,1937年。

周浦南荫堂姚氏南宋初南迁,元代时为金山县人。洪武初年仲达公为躲避“军户”之役,迁居浦东周浦,居住于后来所称的“姚家老石桥”一带。

该丛刊中《三世祖节菴公传》一文,讲述了关于姚埙的更多生平细节。

公讳埙,字以和,号节菴。先世河南人,自仲达公迁居浦东,至公三世。始起家农亩,连阡陌,广蓄积,称饶益焉。性慷慨,好施与,乐行善事。明成化二十年(1484),建积庆环桥於所居之西,正德三年(1508),又建永兴环桥於周浦,俱跨咸塘。详载邑志。弘治七年(1494),重建永定金刚殿及僧房缭垣,至今碑铭尚存。又建义井亭於永兴桥下,有石铭。时周浦为荒僻地,公自家抵上海邑城,遥见母鸡率群雏啄食墟墓间,至则无睹,公恍然曰是庶几可以蕃育我子孙者乎。即於其地鸠工庀材,创房宇置廛舍,招集商贾,遂成巨镇。建堂名南荫,迄今垂三百年。⑥《周浦南荫堂姚氏丛刊初编·见贻杂录·姚埙》,第2页。

南荫堂姚氏从洪武初年迁至浦东周浦,至姚埙时已历经三代一百余年,“起家农亩,连阡陌,广蓄积,称饶益”,可谓家产丰厚。成化二十年(1484年),姚埙主持建积庆桥,弘治七年(1494年),“重建永定金刚殿及僧房缭垣”,正德三年(1508年),建永兴桥。姚埙长子姚山《谢天挺赵丈井亭碑记》记录此事:

族处水乡恒病朝涉,正德三年(1508)家君累石为桥,名曰永兴,并甃井於侧,以济暍人,余更建亭於上,以广家君之志。赵丈天挺为撰碑记,即勒石树於左,赋诗志谢:

甃石诛茅亦有年,快教行旅得安便。盟心白水期无负,却借凌云妙笔传。

邮亭小憩慰长征,解渴还资一勺清。广厦万间营未得,杜陵犹自愧平生。①《周浦南荫堂姚氏丛刊初编·姚氏诗钞·姚山》,第1页。

以上可见,在明成化至正德时期(1465—1521年),除了“创房宇置廛舍,招集商贾”之外,还积极修建积庆桥、永兴桥以及永定寺金刚殿等,促进了周浦镇区的进一步形成。这条资料生动地展示了周浦镇建立的完整过程,修建店铺、桥梁、道路乃至佛寺等是周浦镇建立的前提。

在当时的背景下,并非只有南荫堂姚氏在周浦“招集商贾”。姚其钧《周浦纪略后编》记载:“太常寺卿埙,一日自家抵沪,遥见鸡,近则无睹。俗语云,先有姚家厅,后有周浦镇。后冯氏亦置市廛於西,故又有姚起头、冯看样之说”②《周浦南荫堂姚氏丛刊初编·见贻杂录·姚埙》,第1页。。可知在南荫堂姚氏之外,尚有冯氏家族也在进行“置市廛”以招商贾的活动。

自此,周浦地区为商人的发展提供了乐土。周浦除了南荫堂姚氏之外,尚有另外一支姚氏——瀛绪堂姚氏。民国秦锡田为《周浦瀛绪堂姚氏家谱》所做序中说:“澧溪姚氏为市望族,顾其支派有二:一则以读书成名有登甲乙榜者,曰南荫堂支;一则以服贾起家有官至都守者,曰瀛绪堂支。”该谱《太学姚尚严墓志铭》记载:“太学尚严,姓姚氏,讳仰云,文献之后,博学有瞻。幼丧父母,年甫弱冠,於嘉靖辛亥(1551年)自休宁故里被倭俘至上海,入赘龚氏壻,筮居杜溪三十余年,年五十二而卒。尚严之所事者,机利也。其於文章非能学而知之也。”《尚严公墓表》中记载“既长遇寇匪被执,遁居江苏上海,为龚婿,旦夕服劳,如供子职,后乃侨迁杜溪之上,首建居室,辟家塾以教三子,其治家以礼也,力田殖产不务他业,量入为出不肯妄费。其谋生以勤也,家益裕,凡声色玩好世所共喜者一切屏去,又持身以俭也。”③姚行沂:《周浦瀛绪堂姚氏家谱》,《序·姚氏总谱序》,第1a页,《文铭表碣志·太学生姚尚严墓志铭》《文铭表碣志·尚严公墓表》,第64b—66a页,上海图书馆藏。嘉靖时期的瀛绪堂姚氏通过“力田殖产”,从事“机利”之业,终“以服贾起家”。又如清代时的吴中毅,“其先休宁人,明季避兵周浦,家焉。中毅以贸易起家,既赡父,复念兄弟贫乏,析己产四分之。”④《分建南汇县志》卷十《人物志中·义行》,第182页。

明清时期周浦的商业,首推为布。周浦所产之布质量在清代时属上乘。《分建南汇县志》卷十五《杂志上·物产》载“布,出周浦者名标布,出新场、下砂及各乡镇者总名扣布,又名中机稀布”⑤《分建南汇县志》卷十五《杂志上·物产》,第257页。。叶梦珠《阅世编》中记载,松江所产棉花布有三等,第一等为标布,“上阔尖细者,曰标布,出于三林塘者为最精,周浦次之,邑城为下……前朝(注:即明代)标布盛行,富商巨贾,操重资而来市者,白银动以数万计”。⑥叶梦珠:《阅世编》,卷七《食货五》,上海古籍出版社1981年,第157页。《分建南汇县志》中记录了清代时有“朱之杰,周浦人。抚从子如子。某好呼庐,一掷输布商六百金,之杰竭力偿商”。⑦《分建南汇县志》,卷十《人物志中·义行》,第182页。直至清末,周浦人张文虎在《周浦纪略序》中仍称“乡人多莳吉贝”。⑧《周浦南荫堂姚氏丛刊初编·见贻杂录·姚其钧》,第39页。商业的发展极大地促进了周浦镇的扩张,到清代雍正年间,周浦镇已经达到“镇南三里,北、东、西同,居民约千家”的规模。

五、小 结

周浦别称“杜浦”,在聚落意义上并未蕴含着“杜氏去而周氏来”“以周易杜”的发展历程。若探究周浦与杜浦的历史,最早可追寻到五代时期已经存在的“周浦塘”与“杜浦塘”,其后自宋至清,周浦塘与杜浦塘一直是两条独立的自然水体。周浦地区在成陆之初,因地处滨海,遂为盐场。1162—1194年之间,开始设立杜浦盐场,并设立杜浦巡检司于当时的周浦村一带。南宋绍熙时,杜浦场已为当时上海地区五大场之一,杜浦巡检司为四大巡检司之一。一直到元代,一百余年间杜浦巡检司均设于此地。在这一百年内,行政系统的“杜浦巡检司”与盐政系统的“杜浦场”的重要性,成为周浦别称“杜浦”的历史背景。同时,周浦村在这百余年间经历了初步的发展,建立了永定讲寺,逐渐“人繁物广”。进入明代之后,随着浦东陆地逐渐向东向南扩展,周浦所在的地区由业盐向植棉织布转变。明代前期江南地区的税粮改折轻赍,所有财力、人力、物力的需求均需诉诸市场。盐业开中法的实施以及正统时期下砂盐场被分为三场九团,为盐业市镇的兴起提供了条件,而周浦镇的地理位置使其处于前往川沙城与南汇城的要冲之地。在以上的背景下,明代成化时起,周浦姚氏、冯氏等商人修桥梁、义井,建廛舍招商贾,周浦镇兴起。通过追溯周浦“成镇”之前更早期聚落形态的发展历程可以看到,明代中叶并非周浦镇形成的起点。自然水体意义上的“杜浦塘”与“周浦塘”,行政系统的“杜浦巡检司”、盐政系统的“杜浦场”与自然村落意义的“周浦村”、市镇意义上的“周浦镇”,这些不同的概念在其发育过程中的不同阶段环环相扣而又交错相织,使得后人难以对其进行清晰地分辨。随着浦东成陆的扩展,周浦地区的生产方式也相应发生改变,在明代赋役政策改革的时代背景下,姚勋建镇的传说被一代代的县志、文集不断讲述、重复构建,遂成为“定论”。