从随写俗体字谈村镇志书写规范

——以闵行区两部村镇志为例

2022-01-12褚半农

褚半农

电脑尚未出现时,文稿都是手持毛笔或其他硬笔书写的。因为各种原因,如嫌麻烦、图快捷,或受书写者文化程度影响等,时常会使用俗写字,即自己创造的“简写字”,来代替原来规范、正确的字词。这类俗写字主要在1950年代出现,以后大量流行,并进入各种文书档案中,有的还被用进地方志书中。尽管俗写字现象历代都有,古代的俗写字有的在1950年代还被国家吸收,作为正式通行的简体字颁布,但当代的俗写字情况有所不同,也更为复杂(本文不讨论二者关系或利弊)。本文试对当代上海地方志书中的俗写字加以阐述,并议及志书的书写规范问题。

一、问题的提出

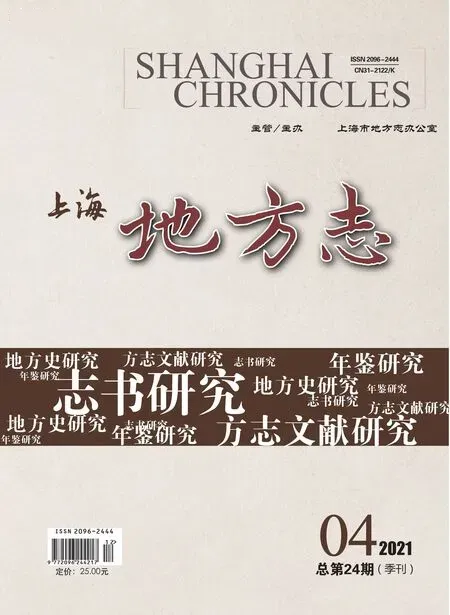

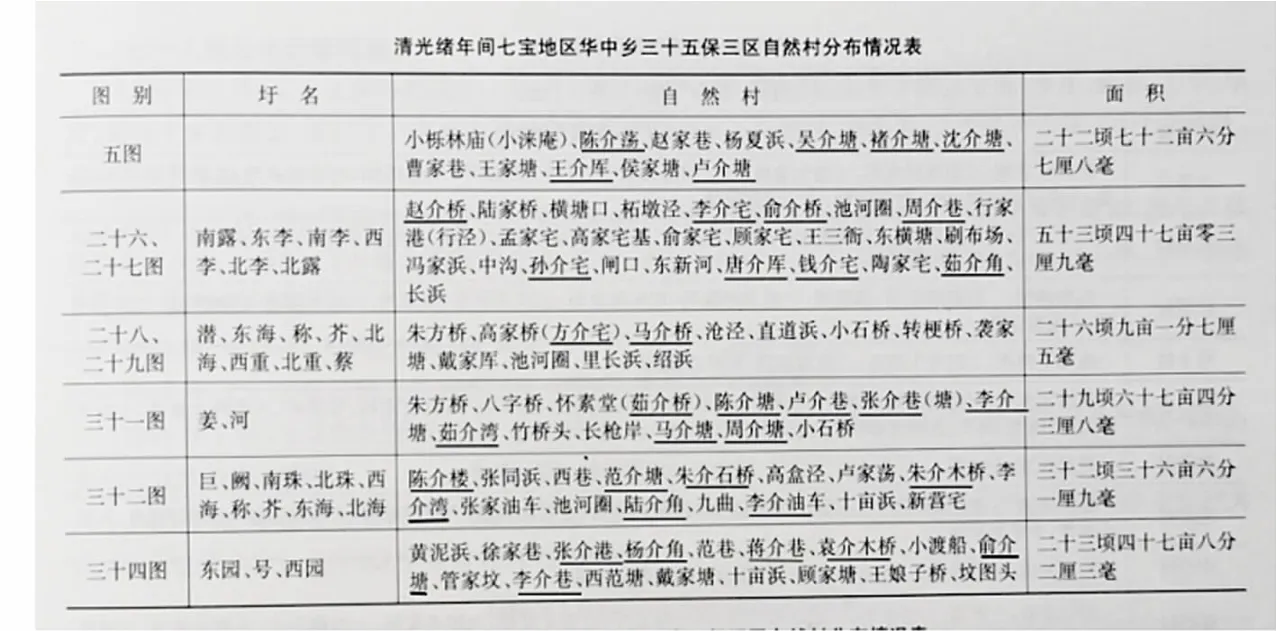

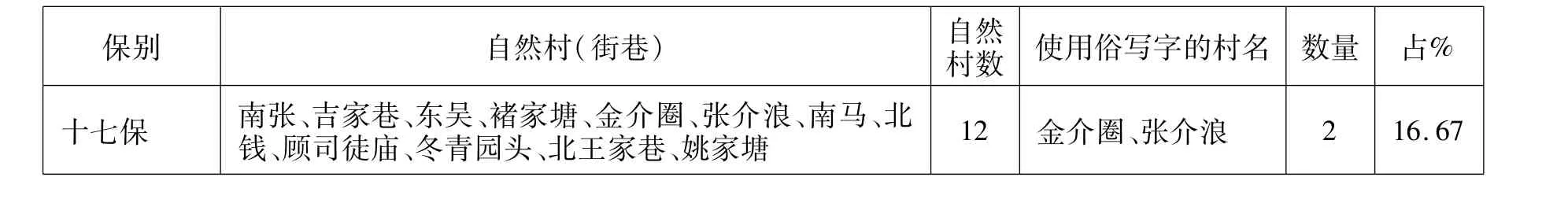

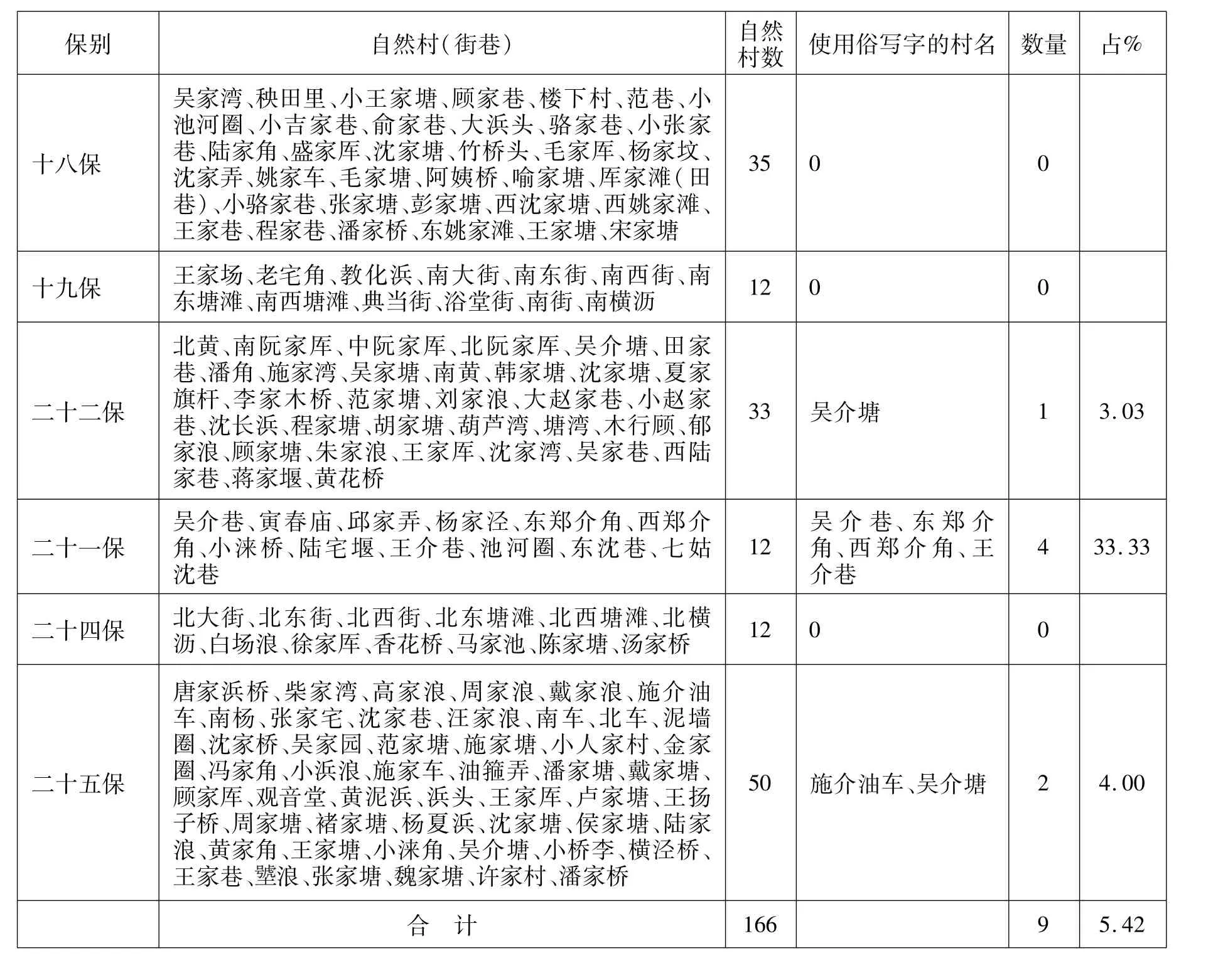

2010年出版的上海市闵行区《七宝镇志》,装帧非常漂亮,指导者、编写者都是本地人,可里面的村宅名就有用这种俗体字的,数量还比较多,主要集中在一个字上,即将地名中的“家”字俗写成“介”。这种1949年前的表格志书中有3张,下面第一张表中的地名还是清光绪时的,触目皆是这个俗写字:①《七宝镇志》,上海人民出版社2010年10月版,第7页。

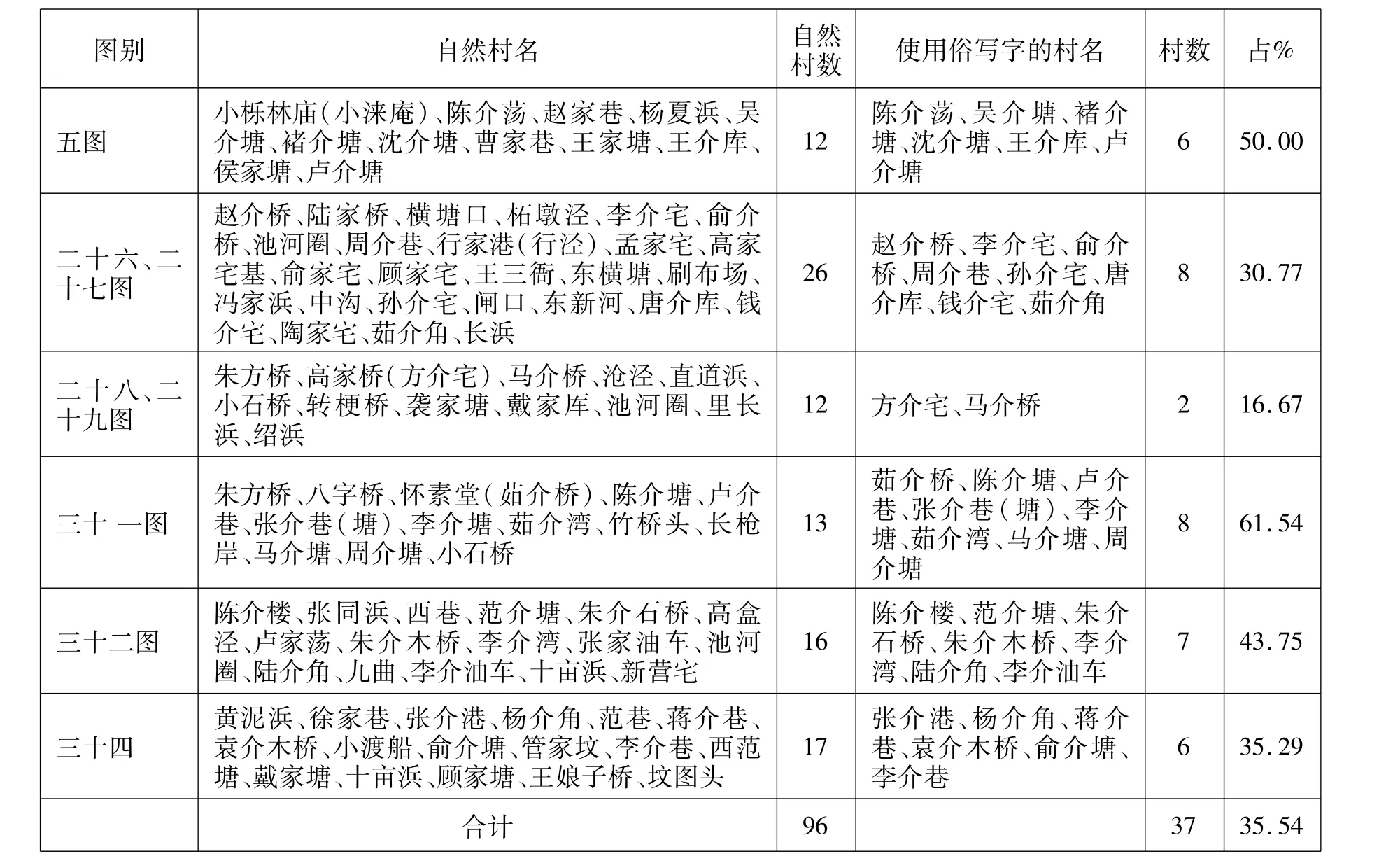

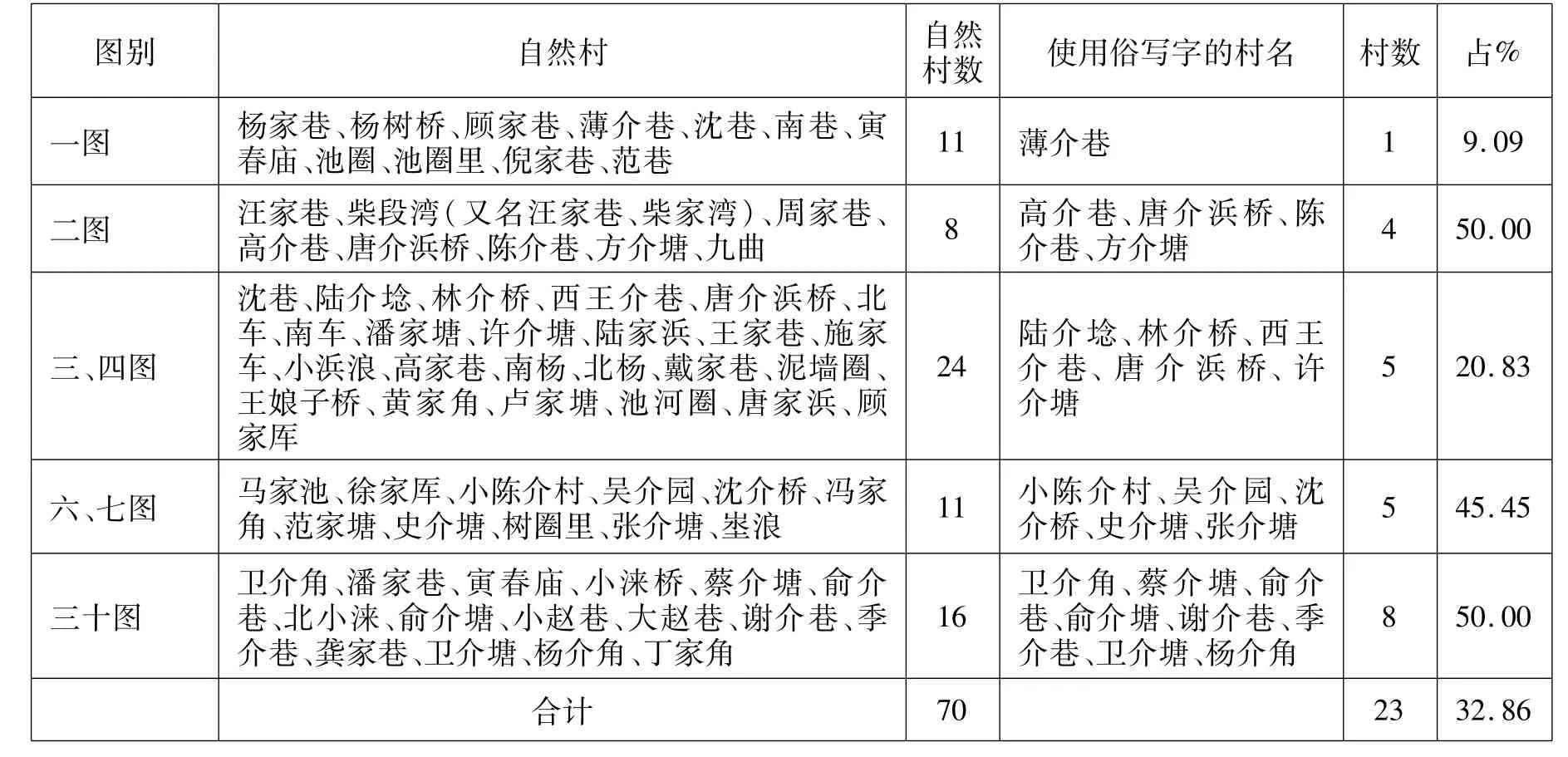

为便于阅读和了解,先把三种表格里的内容整理如下:

一表·光绪年间七宝地区华中乡三十五保三区自然村分布情况表

二表·光绪年间七宝地区华中乡三十五保四区自然村分布情况表

三表·1948年七宝地区自然村、街巷分布情况表

保别 自然村(街巷) 自然村数 使用俗写字的村名 数量 占%十八保吴家湾、秧田里、小王家塘、顾家巷、楼下村、范巷、小池河圈、小吉家巷、俞家巷、大浜头、骆家巷、小张家巷、陆家角、盛家厍、沈家塘、竹桥头、毛家厍、杨家坟、沈家弄、姚家车、毛家塘、阿姨桥、喻家塘、厍家滩(田巷)、小骆家巷、张家塘、彭家塘、西沈家塘、西姚家滩、王家巷、程家巷、潘家桥、东姚家滩、王家塘、宋家塘35 0 0十九保 王家场、老宅角、教化浜、南大街、南东街、南西街、南东塘滩、南西塘滩、典当街、浴堂街、南街、南横沥12 0 0二十二保北黄、南阮家厍、中阮家厍、北阮家厍、吴介塘、田家巷、潘角、施家湾、吴家塘、南黄、韩家塘、沈家塘、夏家旗杆、李家木桥、范家塘、刘家浪、大赵家巷、小赵家巷、沈长浜、程家塘、胡家塘、葫芦湾、塘湾、木行顾、郁家浪、顾家塘、朱家浪、王家厍、沈家湾、吴家巷、西陆家巷、蒋家堰、黄花桥33 吴介塘1 3.03二十一保吴介巷、寅春庙、邱家弄、杨家泾、东郑介角、西郑介角、小涞桥、陆宅堰、王介巷、池河圈、东沈巷、七姑沈巷12吴介巷、东郑介角、西郑介角、王介巷4 33.33二十四保 北大街、北东街、北西街、北东塘滩、北西塘滩、北横沥、白场浪、徐家厍、香花桥、马家池、陈家塘、汤家桥12 0 0二十五保唐家浜桥、柴家湾、高家浪、周家浪、戴家浪、施介油车、南杨、张家宅、沈家巷、汪家浪、南车、北车、泥墙圈、沈家桥、吴家园、范家塘、施家塘、小人家村、金家圈、冯家角、小浜浪、施家车、油箍弄、潘家塘、戴家塘、顾家厍、观音堂、黄泥浜、浜头、王家厍、卢家塘、王扬子桥、周家塘、褚家塘、杨夏浜、沈家塘、侯家塘、陆家浪、黄家角、王家塘、小涞角、吴介塘、小桥李、横泾桥、王家巷 浪、张家塘、魏家塘、许家村、潘家桥50 施介油车、吴介塘2 4.00合 计166 9 5.42

上述三张表格共设18列,除了第三张“1948年七宝地区自然村、街巷分布情况表”中有3列未出现差错外,其余15列内的村庄名书写均有错,占比为83.33%,给人的感觉是文字书写随心所欲。各列差错占比中最高的为61.54%(一表中的“三十一图”列),以下依次排列为:50%(3个)、45.45%、43.75%、35.29%、33.33%、30.77%、20.83%、16.67%、9.09%和4.00%。全志所列1949年前自然村分布情况三张表中,共列自然村名332个,有69个自然村的村名因用俗体字而致错,约占20.78%,比例高达五分之一。如一表“光绪年间七宝地区华中乡三十五保三区自然村分布情况表”中,三十一图共有12个自然村,其中8个村名中的“家”被写成“介”,它们是茹介桥、陈介塘、卢介巷、张介巷(塘)、李介塘、茹介湾、马介塘、周介塘,差错率高达61.54%。再如五图12个自然村中,有6个自然村中的“家”被写成“介”,分别是陈介荡、吴介塘、褚介塘、沈介塘、王介库、卢介塘,差错率高达50%。二表三十图中16个村庄差错率也是50%。同一个地名“唐家浜桥”在表格中出现5次(还有2次出现在1984年、2006年的村庄地名表格中,本文未收入),3次书写正确,但在二表中2次写成“唐介浜桥”。

《七宝镇志》是把村宅名中的“家”俗写成“介”,而在《安乐村史记叙》(即《安乐村志》)则是把村宅名“×家塘”中的“塘”俗写成了“圹”①《安乐村史记叙》,2012年内部印刷版。。全志在第一章“自然地理”、第二章“建置沿革”、第四章“土地”、第十六章“人物”和第十七章“轶事”5章中共出现31个“圹”字,如董家圹、罗家圹(第6页),杨家圹、夏家圹、张家圹(第7页)等。在“村宅特色”一节中,罗家塘村名在一个自然段出现3次,2次是“罗家塘”,有1次却俗写成“罗家圹”。(第25页)在“安乐大队六十年代初各自然村位置图”中,列出所有25个自然村村名,带“家塘”二字的村宅有11个,其中俗写成“家圹”的有9个,占81%。现把这11个自然村村名依村志排列次序照录如下:

董家塘、罗家圹、罗家圹、杨家圹、夏家圹、杨家圹、张家塘、李家圹、康家圹、王家圹、潘家圹(第29页)。

两部村镇志中将自造、俗写的“介”和“圹”字用在村宅名称上就成了错别字。

二、俗写字现象

只要是文书档案,必定要涉及文字书写,所不同的是,过去用手写,现在用电脑“写”。书写方式不同,但对文字的规范要求是一样的。

过去手写时,时常会使用俗体字,这种俗写字的来源有两个特点,一是将一个字的某个部件拆下来,来代替这个字,如把“医院”写成“匚院”,“预防”写成“予防”等,二是用笔划少的同音字、近音字,代替原来笔画多的字,如“解决”写成“介决”等等。而且有的自造俗写字,功能“强大”,就是这个“介”字,既可作“解”字组成“介决”“介放军”等词语,还可作“家”字用,《七宝镇志》中众多村庄名“家湾”“家塘”中的“家”被写成“介”就是这样来的。

这类俗体字数量很多,范围很广,随处可见,且历史“悠久”,可从1950年代及以后的档案中找到大量例证。这类俗体字一般不会以讹传讹,因为使用者一看到“匚院”“予防”“介决”等,马上就会知道这是“医院”“预防”和“解决”的,而且现在电脑也打不出这样的“词语”。这种写法的“字词”,随着1990年代办公用具电脑化后,应该说是寿终正寝,以后不会再出现了。

按理说,现在都使用电脑,不存在因多写几笔而感到“麻烦”的事,其他俗写字也不应该出现了。但事实不容乐观,俗写字不但有,甚至还时时出现在正式文档中,还堂而皇之进入到地方志书中,上述把“家”字俗写成“介”字、“塘”字俗写成“圹”就是这类俗体字比较典型的“代表”,“生命力”顽强,至今“生生不绝”。它出现在自然村名中后,不了解实情的人,常常以假为真,被蒙混过去。因为在上海郊区以及苏南地区,大量的村名中都带有“家”“塘”字,如“李家塘”“张家宅”“彭家湾”等。如果说,“匚院”“予防”“介决”这类“词语”,因使用电脑后无法当作词语敲打键盘,而再也不可能出现了。但“王介圹”“李介桥”这些词或词组又不一样,本身电脑字库里不可能有,必须一个字一个字地打出来,电脑又识别不了它们错在哪里,因此俗写的“介、圹”等字,还有机会被“打”到各类文件中,甚至出现在志书中。

由于过去大家都这么书写,这么使用,时间一长,习惯成了自然,也无人顶真,最终习非为是,问题就出现了。极端的例子是,2005年换发第二代身份证时,上海市闵行区莘庄镇东吴村褚家塘人的身份证上,“褚家塘”三字,在使用电脑的条件下全部被错成“褚介圹”。其他带“塘”字的东吴地名,也被错写成“圹”。估计也不是一个村出现这种错误。这简直是文字使用史上的一朵奇葩,为此,作者在修纂《褚家塘志》时,把此事写进志书的大事记中。

所以说将“介”和“圹”用在村宅名称上是错别字,一是不符合历史事实,如《七宝镇志》中的一表和二表,记的是光绪年间地名,那时根本不可能出现这种书写错误的,这只要对照上海地方旧志上的记载就可知道。二是因为“介”不是“家”的规范字,“圹”字本身就有,读音却不是“塘”,而是kuàng。这个字的字义是“墓穴”,即过去埋棺材的地方。书写的人不知道词义,也不可能考虑得那么多,他只是从笔画少,书写方便出发的,褚家塘二代身份证上的错误写法只是沿用过去的习惯写法而已。

应该说,换发第二代身份证时,电脑打字成常态了,而且村镇干部、工作人员的文化程度普遍比过去提高了许多,那为什么还会出现这种现象呢?作者曾问过一位80后村干部,还是本地人,她说不知道这样写是不对的。就是说,她连自己出生、居住的村庄名写法都不知道了,把错写的俗体字认作规范字,这真应了“真作假时假亦真”这句话。作者给她讲了为什么不能这样写的道理,而当她听了作者的说明、知道原委后,以后出来的各种文书,都已改正,用规范字了。

这些年中,作者因编修地方志阅看过大量档案,发现最新成档的农村产权制度改革档案中,又出现了这种随写俗体字的老问题,即把自然村中的“家”写成“介”,把“塘”写成“圹”,且覆盖范围不止一处、不止一村。档案具备永久保存性质,现在还有人知道这样书写是错误的,而再过五十年、一百年后,这些名称的村庄早就拆光了,了解情况的人走光了,当后人看了同一页上的不同写法,尤其是面对“权威性”十足的地方志时,怎么去辨析真伪呢?恐怕真以为过去是有个“×介浜桥”或者“×介圹”的呢。而以后第三轮、第四轮修志时,如采用这些档案资料时,前文所述的老问题恐怕又将出现。

三、书写规范是基本要求

现在的地名、村宅名,很多在旧地方志中都有记载,如上海市闵行区莘庄镇明星村的丁家桥、池河圈,东吴村的吉家巷和七宝镇的秧田村等,清顺治十三年(1656年)从华亭县划入娄县三十五保后,这些村名就记载在清松江府编修的《娄县志》中,清乾隆四十九年(1784年)《娄县志》记载到三十五保所有53个村庄名:

三十五保鎮曰七寶鎮。村曰陸家角,王家宅,駱家巷,沙家帯,潘家村,魯家巷,顧家巷,張家巷,沈家巷,田家巷,馬家巷,黄家巷,姚家巷,夏家宅,盛家宅,凌家巷,沈家灣,倪家灣,王家灣,湯家巷,高家巷,馬家巷,衛家巷,廟角裏,王家巷,錢家巷,馮家宅,盛家巷,阮家舍,韓家宅,李家巷,黄家巷,吴家巷,彭家墳,劉家宅,徐家舍,盛家舍,南孫家巷,北孫家巷,丁家橋村,屈家巷,陸家宅,瞿家村,趙家巷,周家巷,池河圈,褚家巷,吉家巷,秧田村,彭家角,姚家厍,馬家漕,喬家宅。(乾隆《娄县志》卷三“疆域志·村镇”,《上海府县旧志丛书·松江县卷》上册第272页,上海古籍出版社2011年10月第1版)

那时当地的先人是用毛笔书写的,比现在用硬笔书写更加不方便,但全书没有出现乱写现象。其他旧地方志中,也无将“家”写成“介”字、将“塘”字写成“圹”等情况。以《娄县志》为例,上述村庄地名共有50个带有“家”字,志文中还有其他带“家”“塘”的自然村名,但无一字是写作“介”或“圹”的。从这些历史文献中,可以体会到先人对文字的敬畏态度。1949年后,三十五保行政区划有变动,这些村庄一分为三,分属松江区九亭镇和闵行区七宝镇、莘庄镇。而属于七宝镇那些村庄,当地名出现在《七宝镇志》中时,其中的“家”却变成了“介”字。

一般来说,村宅都是某一姓氏家族的集聚地,村宅名是祖先留下的文字标记,昭示祖辈生存环境,是人类活动的产物。准确书写村宅名,也体现后辈对祖先的敬重,而随写俗体字,等于是将村宅名异化并丢弃了。不规范的书写,尤其地名、人名等的不规范书写,还会给工作、生活带来麻烦,如银行的存单、邮局的汇款单,当发现与身份证上不相符时,会出现拒付,给事主带来不便。当然人的习性千差万别,不可能禁止随意书写俗体字;但俗体字一旦进入到档案文书中,尤其在编入地方志书时,编修人员对使用的档案(包括口碑资料等),有责任检查;如发现差错,必须纠正。从地方志编修基本要求讲,不管是最基层的村志,还是上位的乡镇志书,除了观点准确、内容真实、印刷精良等要素外,贯彻国家文字政策、规范文字书写是最基本的要求。相比区县志,有的村镇志编修人员基础训练和文字功底可能要差一点,当前又进入编修村镇志的热潮期,在这种情况下看似很小的这件事,却值得每一个修志工作者的关注和重视。