吲哚布芬与阿司匹林治疗急性脑梗死的比较研究

2022-01-12张永成曾宪晶

陈 琳 陈 岚 张永成 曾宪晶

1.井冈山大学附属医院神经内科,江西吉安 343000;2.井冈山大学附属医院全科医学科,江西吉安 343000

缺血性脑血管病是指由脑血管缺血导致的该供血区局灶性脑功能障碍,并可伴有神经功能症状及体征的一类疾病。 随着生活方式的改变,脑血管疾病目前己经成为中国致死、致残的主要疾病之一,其中缺血性脑卒中约占脑血管疾病的70%[1], 在中国每年约有194 万人死于卒中, 由于患者需终生服药治疗,已成为中国疾病负担的主要原因[2]。

目前对于非心源性栓塞的急性缺血性脑血管疾病,主要以静脉溶栓、动脉取栓、抗血小板聚集、神经保护等方式为主,阿司匹林作为抗血小板聚集的代表性药物之一,其效果得到临床广泛认可,但随着长期用药经验的积累,其不良反应亦逐渐受到临床医师更多的关注[3]。 吲哚布芬作为一种与阿司匹林作用相似的抗血小板药物, 在停药后24 h 即可逆性恢复血小板功能,不影响前列环素的产生,消化道不良反应更轻,出血事件发生率更少[4-6]。 此外,吲哚布芬抗凝、舒张血管、抑制单核细胞组织因子等多种作用也被逐步发掘[7]。近年来吲哚布芬被广泛应用至临床,本研究通过比较吲哚布芬与阿司匹林在治疗急性脑梗死的有效性及安全性,为吲哚布芬的临床使用提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020 年7 月至10 月井冈山大学附属医院神经内科收治的60 例脑梗死作为研究对象,按照随机数字表法分为试验组(30 例)及对照组(30 例)。 试验组中,男 17 例,女 13 例;年龄 45~75岁,平均(66.15±5.04)岁;病程 1~3 d,平均病(1.22±0.54)d。 对照组中,男16 例,女 14 例;年龄 45~75 岁,平均(64.76±5.47)岁;病程 1~3 d,平均病程(1.21±0.51)天。 两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已通过医院医学伦理委员会审核及批准。

1.2 纳入标准

①《内科学》第8 版[7]关于脑梗死诊断者;②经CT或MRI 证实为急性缺血性脑血管病者; ③未行溶栓治疗者;④意识清醒,病情稳定,无严重认知障碍者;⑤患者本人或家属签署知情同意书。

1.3 排除标准

①脑卒中伴有严重的心、肝、肺、肾等功能异常者;②参加该研究前7 d 接受抗血小板凝聚药物治疗患者;③患有血液系统疾病或伴有消化道溃疡、近期有出血情况发生者; ④伴有精神异常或认知功障碍,无法交流者。

1.4 方法

两组患者入院后均参照《中国脑血管病防治指南》(2014 版)[8]中脑卒中二级预防治疗方案指导用药,并积极控制基础疾病。在此基础上,对照组予以100 mg阿司匹林肠溶片(拜耳制药,生产批号:J201721,100 mg)睡前口服;试验组予200 mg 吲哚布芬片(中美华东制药,生产批号:2020491A,0.2 g),2 次/d。

两组均治疗3 个月后行疗效评估。

1.5 观察指标及评价标准

①疗效评价参照《中国急性缺血性脑卒中诊指南》[9]中制定的评分美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of health stroke scale,NIHSS )差值为疗效评估依据,总有效率=(痊愈+显效+有效)例数/总例数×100%。 ②空腹采血检测血小板聚集率,包括二磷酸腺苷(adenosine diphosphate,ADP)及花生四烯酸 (arachidonic acid,AA)。 ③神经功能缺损程度评分:使用NIHSS 量表进行神经功能评分[10],评分为0~42 分, 评分值越低表示神经功能恢复程度越好。④安全性评价指标:随访患者出院时至出院后第3 个月,询问并记录患者出现的不良反应事件,包括消化道症状、消化道出血、鼻腔出血、牙龈出血、皮肤瘀点瘀斑。

1.6 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析, 计量资料用均数±标准差()表示,两组间比较采用 t 检验;计数资料采用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗总有效率的比较

试验组患者总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表 1)。

表1 两组患者治疗总有效率的比较[n(%)]

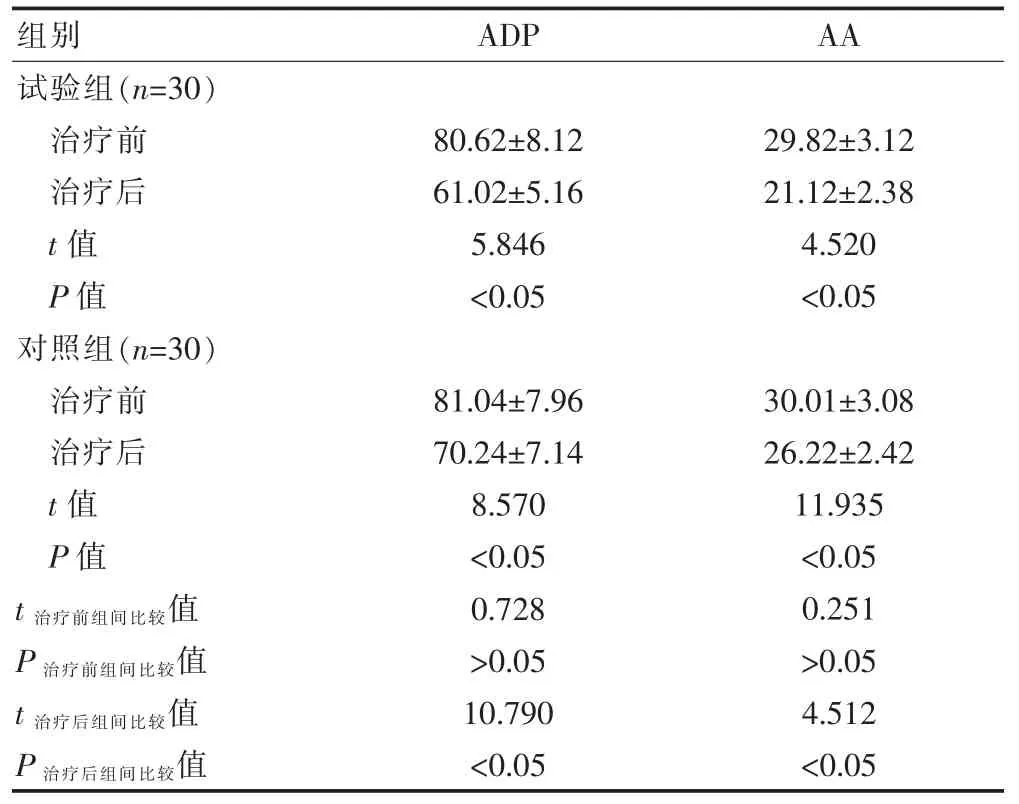

2.2 两组患者治疗前后血小板聚集率的比较

两组患者治疗前血小板聚集率比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后血小板聚集率ADP、AA 低于本组治疗前,且试验组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表 2)。

表2 两组患者治疗前后血小板聚集率的比较(%,)

表2 两组患者治疗前后血小板聚集率的比较(%,)

组别 ADP AA试验组(n=30)治疗前治疗后t 值P 值对照组(n=30)治疗前治疗后t 值P 值80.62±8.12 61.02±5.16 5.846<0.05 29.82±3.12 21.12±2.38 4.520<0.05 t 治疗前组间比较值P 治疗前组间比较值t 治疗后组间比较值P 治疗后组间比较值81.04±7.96 70.24±7.14 8.570<0.05 0.728>0.05 10.790<0.05 30.01±3.08 26.22±2.42 11.935<0.05 0.251>0.05 4.512<0.05

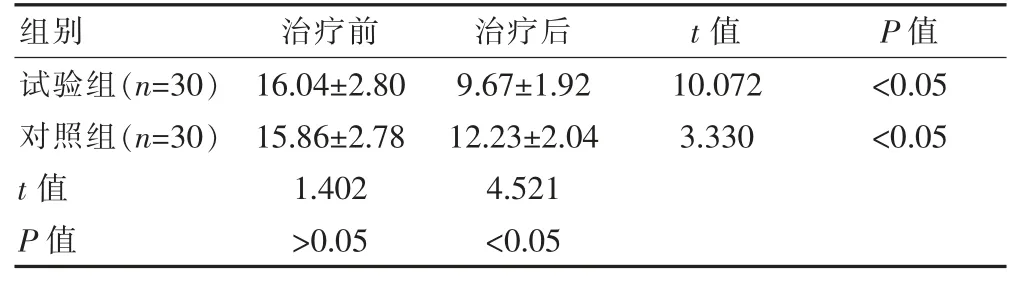

2.3 两组患者治疗前后NIHSS 评分的比较

两组患者治疗前NIHSS 评分比较, 差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后NIHSS 评分低于本组治疗前,且试验组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表 3)。

表3 两组患者治疗前后NIHSS 评分的比较(分,)

表3 两组患者治疗前后NIHSS 评分的比较(分,)

组别 治疗前 治疗后 t 值 P 值试验组(n=30)对照组(n=30)t 值P 值16.04±2.80 15.86±2.78 1.402>0.05 9.67±1.92 12.23±2.04 4.521<0.05 10.072 3.330<0.05<0.05

2.4 两组患者安全性评价指标事件发生率的比较

试验组患者发生安全性评价指标事件为16 例(53.3%),低于对照组的 22 例(73.4%),差异有统计学意义(χ2=4.163,P<0.05)。

3 讨论

脑梗死是临床常见的致死和致残率较高的疾病之一,其发病机制与血小板异常活化、血流动力学改变、血管壁病变等因素病密切相关,其中血小板激活是其恶化的重要因素,抗血小板聚集是其重要且不可或缺的部分,临床多以抗血小板聚集为治疗原则和目的,抑制血小板的活化对预后康复具有重要意义。 血小板在聚集的同时, 由于血小板膜上存在糖蛋白受体,在与血管内皮细胞受损时形成的血栓相结合后会再次诱发聚集反应,导致凝血系统激活[11],进一步加剧血栓形成,因此,抑制血小板的激活对本病防治的十分重要。

有研究[12]认为血小板激活主要通过以下三种途径。 ①与ADP 的释放有关;②与AA 的环加氧酶代谢产物血栓烷素A2 生成有关;③激活血小板活化因子途径:在激活后诱使血小板聚集,血小板活化因子与活化的白细胞黏附时, 不仅刺激了血栓烷素A2 生成,还加强了血小板和内皮细胞之间的黏附,使血栓形成更牢固[13]。 研究显示[14-15],抗血小板聚集是治疗脑梗死的关键步骤,血小板聚集率检测不仅反映了血小板的黏附特性,还是反映血小板活化和血栓形成的重要指标,并可预测病情发展情况,是抗血小板治疗效果的可靠监测数据。 通过监测ADP、AA 变化,可以反映血小板聚集情况。

近几年吲哚布芬临床应用逐步推广,吲哚布芬作为抗血小板聚集的强效新药,能抑制血小板的黏附、聚集和活化,预防血栓形成,可逆性抑制环氧化酶1(cyclooxygenase-1,Cox-1) 而降低血栓烷素 A2 生成,并诱导前列环素的合成释放发挥抗血小板的作用[16]。此外,吲哚布芬尚能拮抗血小板聚集活化剂,选择性的作用于循环的血小板,抑制ADP、血小板活化因子、肾上腺素、花生四烯酸诱导的血小板聚集[17],阻滞血小板活化。 吲哚布芬不影响前列环素的产生,消化道反应及出血事件发生率更少,抗血小板聚集效果及安全性要优于阿司匹林,并可改善血栓性疾病的药物抵抗。 美国胸科医师学院研究报道,吲哚布芬是有效的Cox-1 抑制剂,无论是生化有效性还是临床有效性方面都有与标准用量的阿司匹林具有可比性,单次口服200 mg,2 h 对 TXA2 生成抑制可达 95%以上[18]。

本研究结果显示,两组患者治疗前血小板聚集率比较,差异无统计学意义(P>0.05);试验组患者治疗后血小板聚集率低于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05),提示相比于阿司匹林,吲哚布芬具有更好的抗血小板聚集效果。一项关于吲哚布芬预防心脑血管事件的meta 分析结果[19]表明:吲哚布芬可以作为一线药物阿司匹林和华法林的有效替代用药,而且安全性更高,尤其对于那些不能耐受阿司匹林(如合并消化道溃疡患者)或出血风险高的患者,更具有临床使用价值,系统总结了吲哚布芬替代治疗的优势和安全性。 本研究结果显示,观察组患者治疗总有效率高于对照组比较,不良反应总发生率低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),提示吲哚部分有更好的安全性及有效性。 这一研究结果与刘怡等[3,20]报道基本保持一致,证实吲哚布芬治疗的优越性。

综上所述,吲哚布芬对急性脑梗死治疗作用是肯定的,相比较于阿司匹林,可获取较为满意的抗血小板聚集疗效,且安全性更高,由于样本量较少,仍需更多的数据来佐证结论。