非线性共存的迷人世界

——论奥尔加·托卡尔丘克《白天的房子,夜晚的房子》的叙事策略

2022-01-12王金凤

王金凤

(武汉大学 文学院,湖北 武汉430072)

0 引 言

波兰作家奥尔加·托卡尔丘克(Olga Tokarczuk,1962—)于2019年成为波兰第五位诺贝尔文学奖得主。[1]21纵然在此之前,波兰已经诞生了4位诺贝尔文学奖获得者,但奥尔加·托卡尔丘克也并未因此被淹没。她在未获得诺贝尔文学奖时就已然被波兰称为国宝级作家。国内关于奥尔加·托卡尔丘克的研究仍处于待开荒的处女地状态,国外关于奥尔加·托卡尔丘克的研究则是方兴未艾,且大体呈现以下几种范式:一是对奥尔加·托卡尔丘克生平与创作关系的研究[2]20-26;二是从女性主义理论角度展开的研究[3]47-57;三是从政治空间对其作品展开的研究[4]59-64;四是从叙事风格角度展开的研究[5]4。从国内外关于奥尔加·托卡尔丘克的研究现状来看,对其作品之一《白天的房子,夜晚的房子》中叙事美学的研究是有待深入探讨的,其在《白天的房子,夜晚的房子》中对文体进行了不同于其他作品的大胆颠覆与创新,这也是不容忽视的。奥尔加·托卡尔丘克在《白天的房子,夜晚的房子》中对文体进行了多维度的开拓,涉及百衲衣策略、“互文性”共通、青蛙视角等层面,这些层面统一在非线性共存叙事美学之中。“百衲衣”策略是通过“梦”来穿针引线将众多“碎布片”式的故事相互缝缀,咬合共存;“互文性”共通是通过“互文”方法将社会文本、他人经典文本、自我其他文本的边界打破,联通共存;青蛙视角是通过微小视角向内窥探进而来外化大世界,内外共存。这些维度彼此交融共同构织了一个独特的非线性迷人世界。

1 共存:碎片与“百衲衣”策略

“把世界的整体理解为一个交流的容器系统,或一个网络,通过空间支配时间来确立历史秩序,在这里多种现实可以共存,存在于周期性(神话)和非线性时代交集的世界。”[6]366奥尔加·托卡尔丘克在某次访谈中提出了一个独特的叙事结构理念:颠覆西方传统的线性时间,让多种现实共存于非线性的网络系统。《白天的房子,夜晚的房子》无疑是一部运用这一叙事理念的绝妙佳作。《白天的房子,夜晚的房子》是由十余个“割裂”的故事、传记、菜谱、梦境、特写、随笔等构织的多层面、多维度、多情节的非线性长篇巨制。它像一箱各色的宝石,被作者巧妙地穿成闪耀的项链;又像是作者穿越时空去百户人家寻得的蕴含故事的碎布片缝合而成的绝美“百衲衣”。

何谓“百衲衣”策略?“巧裁缝,能绣补,个个能装百衲衣。”[7]5百衲衣,顾名思义,是人用一双巧手将无数个寻来的小布块严丝合缝地缝制出的成衣。奥尔加·托卡尔丘克堪称文学世界的“巧裁缝”。“百衲衣”叙事策略可以让各种文体融入一个文本而不混乱,可以让各种修辞、风格相互渗透而和谐,可以让形形色色的人、事、物纷至沓来而不嘈杂。

“梦”在“百衲衣”策略中承担着至关重要的“穿针引线”的任务。《白天的房子,夜晚的房子》的故事看似零碎:3篇“网络里的梦”,5篇“梦”,5类植物(蘑菇、大黄、豌豆、芦荟、大丽花——天竺牡丹),6个纯菜谱,7篇“人物传记的前书写”,16个“生活上与‘我’相关、不相关的人物故事”(老妇人玛尔塔、R、如此这般、马雷克·马雷克、阿摩斯、彼得·迪泰尔、弗兰茨·弗罗斯特、他的妻子、他的孩子,未卜先知者狮子、狼人埃戈·苏姆、乔纳斯·古斯塔夫·沃尔夫冈·特希什威兹·封戈埃特岑、杰特鲁达·尼采、老波普沃赫、他和她以及共同的幻象不同性别的情人“阿格尼”,刀具匠顿奇尔),22篇“人物传记书写”。这些碎布片式的故事借助“梦”来穿针引线,被作者缝缀成了一件绵密绝美的“百衲衣”。

“梦”反复出现在各个故事的篇首,如同楔子一样为故事的发生做着铺垫。这些“梦”一方面解说小说中的故事,另一方面又是故事本身,仿佛肩负着一种使命,即带领读者逐步体悟荣格的“人生即梦,梦即人生”。这些“梦”所要阐释的哲理是:世界并非只有漆黑,世界有白天和黑夜两种面孔。奥尔加·托卡尔丘克在接受“新京报”专访时谈到,“西方传统的线性时间来叙述世界是难以完整的,梦可以弥补这种不完整。”[8]“梦”帮助《白天的房子,夜晚的房子》打破线性叙事,将大量迥异的碎布缝缀在一起,言说当下空间的同时也在兼顾另一个空间。

《白天的房子,夜晚的房子》整部小说以梦开篇,以梦贯穿。小说中的“梦”可视为三个层级:一是叙述者“我”的梦,对于叙述者“我”的这个可以跨越时间,几乎可以看到一切的梦,作者不仅是在言说梦,还是对整部小说“百衲衣”叙事策略的一个变相交代。小说中5个直接以“梦”为标题的梦,皆是叙事者“我”的梦。它们在各个故事中间隔有序地出现,给小说增添了前后呼应感。二是网络中的梦,当叙事者“我”的梦容纳有限时,“网络中的梦”应运而出。“网络中的梦”是指人们习惯并乐意在网络世界里分享的梦境。小说中另一个叙述者“我”——老妇人玛尔塔是具备抹去梦的功能的,她没有梦。但叙述者“我”却找到了一个“不要钱”的网页可以弥补玛尔塔没有的梦。这个网页上叙述者“我”可以免费看到人们源源不断上传的梦境。网络中的梦诠释了荣格肯定的“同步性存在”。三是人生如梦,梦如人生。小说多次引用了《圣经·雅歌》“我身睡卧,我心却醒(Ego dormio cum ego vigilat)”来阐释人生如梦、梦如人生的哲理,即梦与现实的共存状态。在小说世界,你以为你醒着,但可能只是睁着眼睡着了。因此,小说中的故事可以被视为日常生活,也可以被视为梦;同理,整部小说中的梦可以被视为梦,也可以被视为现实。

《白天的房子,夜晚的房子》通过这三个层级的“梦”将不同时空的人物意识共存在一起。无论是代表远古时期的始祖刀具匠顿奇尔,还是代表中世纪的传记书写者帕斯哈利斯,以及圣女库梅尔尼斯,抑或代表十八世纪的彼得·迪泰尔,再是代表现代的他和她,这些横贯历史线性时空的人物,在奥尔加·托卡尔丘克笔下都共存在叙述者“我”的非线性生活空间。在这个非线性生活空间里,不同时空人物的生活与梦境,意识与潜意识悉数并存。作品在呈现吃过人肉的埃戈·苏姆片段时,奥尔加·托卡尔丘克给这个故事设定了一个确切的时间、地点和环境。“这件事发生在一九四三年早春时节,在沃尔库塔和克拉斯诺耶小火车站之间的某个地方,四五个留在铁路轨道旁要给接下来的几列火车卸货,但火车还没有来……夜里下了一整夜的雪,比已经积在那里的雪更大,也更白。他们从雪下挖出嫩枝、残剩的青草,他们就吃这些东西。他们从棚屋的木板上刮下老苔藓,也吃掉了。……埃戈·苏姆在利沃夫上大学,他被流放西伯利亚,时年二十四岁”。[9]244接下来,作品呈现的就是他们如何说服内心的挣扎,一步一步吃掉冻死的同伴的场景。接着,作者引入了《理想国》话语,“谁若是尝过人的内脏,谁就一定会变成狼”[9]245,看到这句话后,埃戈·苏姆极度挣扎。他不愿相信这句话是哲人所说,于是他翻阅各个译本和抄本,但结果都证实这句话确实是柏拉图所说。于是,在这句话的萦绕下,埃戈·苏姆总是会回想起自己当时吃人的场景,同时他又觉得是幻觉。这种现实与回忆、场景与幻觉的反复交替,使得埃戈·苏姆彻底崩溃了。他辞去教师工作去给“博博尔”做长工,但悲伤和潜意识仍然无时无刻不环绕着他。“百衲衣”叙事策略让具有“同步”性质的意识与潜意识、现实与梦境,毫不疏离地共存在《白天的房子,夜晚的房子》之中。

2 共通:“互文性”与边界打通

“互文性”同样是《白天的房子,夜晚的房子》叙事美学不能避开的一个显著标志。纵然,奥尔加·托卡尔丘克的小说极具开拓性,甚至无法归类为哪一种风格,但其小说中多重交错的“互文性”尽在眼底,无法跳过。正是因为多层互文,《白天的房子,夜晚的房子》达到了虽立足日常生活场域,却能言说漫长的波兰历史的效果。克里斯蒂娃曾表示:“互文性提供了作品呈现历史、楔进历史的生活,打通了小说文本与社会大文本、经典文本与自我文本的边界。”[10]246《白天的房子,夜晚的房子》这种“互文性”打通了波兰从远古到现代的历史边界,打通了东西方文化的边界,打通了人类共同境遇的边界,使之联通共存。

2.1 通过对社会大文本的戏仿暗含波兰史诗

在罗兰·巴尔特那里,社会与作品一样可以被称为文本。他认为,“所谓文本应是一个生成在读者与作品之间的方式,形成一种社会历史的审美特征。”[11]100《白天的房子,夜晚的房子》实现了小说文本与社会大文本的边界互文,奥尔加·托卡尔丘克将“波兰民间传说、二战后人们的生存境遇、波兰历史的演变”的社会大文本通过戏仿暗含在小说文本之中。

小说中“感谢上帝——波兰人”的故事描述了“博博尔”一家被迫甚至可以看成被骗而不得不离开生于斯长于斯的东部,迁徙到所谓“无人主管”却随时会出现冒充长官的西部的情节。这个西部“艾因西德勒”地区不再叫艾因西德勒,而是有了新的波兰名称——皮耶特诺。以“博博尔”等为代表的波兰人从东部迁来此处,先是盲目狂欢;而后是生活困顿到几乎什么都买不到,只能靠接受德国人在教堂前发的糖来获得满足;再到演变为荒废耕作,一代又一代人沉迷于寻找德国人弃留的旧物式“宝贝”,而这些所谓的“宝贝”或印有德国纳粹党党徽标志,或绣有德语“Eigner Herd ist Goldes wert”(自家的炉灶、胜黄金)。这些“宝贝”中除了玛尔塔的“锡盆子”还能有点用处外,其他的不过是些徒增伤痛、残缺不全的旧物。“博博尔”等人的被迫迁徙实际是通过戏仿影射1945年二战之后,波兰以丧失东部土地的代价才得以收复西部土地的屈辱史。这份屈辱使得波兰成为唯一一个作为战胜国却破天荒地被缩小了疆域的国家。小说中战后的德国人,以“博博尔”西部新家里被迫共同生活的一老一少两个妇人为代表。她们只能弓腰勾背、沉默不语地劳作,只有周日才可以休息,而且整日战战兢兢。唯一可以休息的一天,她们也要被迫戴上自然界本没有的白颜色的洁白的手套,去教堂忏悔来给发动战争的德国人赎罪。[9]252这些对社会大文本戏仿的生活场景,影射着战争无论是对战胜国还是对战败国的人民都是摧残。再到寻根的彼得·迪泰尔,或是研究屋顶并执着于把“柏林瓦”换成接近西方建筑“修女瓦”的乔纳斯·古斯塔夫·沃尔夫冈·特希什威兹·封戈埃特岑,或是与其他夫妻一样正常生活、工作的他和她,或是新鲁达即新文明的缔造者刀具匠顿奇尔,这些后续者的故事同样是对社会大文本的“戏仿”。这种戏仿关照着以“博博尔”为代表的波兰人尽管饱受战争之苦,尽管经历被迫迁徙之困,也在努力适应着新环境,言说未来仍有希望。小说这三层对社会大文本的戏仿,使得小说虽寄寓日常生活却打破了边界,展现了宏阔的波兰史诗。

2.2 与他人经典作品的互文哲理对话

《白天的房子,夜晚的房子》这种与其他经典作品的哲理对话,体现了钱钟书先生曾说过的“堪借照焉”、“邻壁之光”和“文文相生”。[12]166奥尔加·托卡尔丘克《白天的房子,夜晚的房子》将众多小故事、寓言、传说拼接成长篇巨制的叙事策略,让人无法不想到东方巨著《一千零一夜》。以“梦”贯穿的《白天的房子,黑夜的房子》与以“每晚为国王讲一则故事”的山鲁佐德来贯穿的《一千零一夜》[13]2,呈现了经典作品的对话。《一千零一夜》成书时间久远,一定意义上显现了西方作品对东方结构美学的汲取。通过这种汲取打破了中西边界,实现了联通共存。

此外,《白天的房子,夜晚的房子》在现实生活、故事情节和哲学的融合中,也会让人不由得联想到米兰·昆德拉的作品《生命中不能承受之轻》。《白天的房子,夜晚的房子》透过叙事者“我”与如影随从的另一个“我”玛尔塔,通过诸多“编假发、采摘甘菊、做糕点、日常对话等”日常生活场景来剖析自我的超意识;米兰·昆德拉在《生命中不能承受之轻》中通过特蕾莎面对镜子进行自我审视的日常生活场景来暗含纯意识客体的哲学思想[14]223,二者呈现互文性。《白天的房子,夜晚的房子》在“彼得·迪泰尔”“谁写出了圣女传,他是从哪儿知道这一切的”“大麻做的糕点”故事中4次出现了同一场景:“下方,人们在路上行走,赶着犍车,狗在奔跑,有个男子突然爆发出一阵大笑,羊脖子的铃铛叮当、叮当地响着……在招手,烟囱里的炊烟袅袅,缭绕升上天空,鸟儿XX向西飞去。”[9]331这一反复出现的场景又与《生命中不能承受之轻》通过“卡列宁的微笑”展现的人与自然、人与动物和谐共生的乡村图景[14]154所抒写的“对个体意识本位的现代性的伦理异化的追问”呈现互文。这一“共存图景”互文,暗含着战争下人类生存境遇的深层哲理。

2.3 与自我其他作品的互文

与自我其他作品的互文,体现在思想和结构上。《白天的房子,夜晚的房子》言说的史诗及人类生存境遇与 “布克奖”作品《航班》[15]13-17中的各种思想、哲学思考呈现互文。前者的叙事结构是碎片式拼接的“百衲衣”,后者是内心独白碎片连成的“星座”,二者也呈现互文。《白天的房子,夜晚的房子》“梦如人生,人生如梦”的哲学思想与《太古和其他的时间》(Prawiek i inneczasy)中那些认为走出太古这一宇宙中心的人,实际上也不过是在太古的边界处做梦。醒来回家,“梦”成了记忆。[16]20这种“人生如梦,梦如人生”的思想亦生成互文。因此,奥尔加·托卡尔丘克这种有意无意地与自我作品进行的互文,实现了思想与结构的边界联通共存。

3 共视:青蛙视角与内外世界

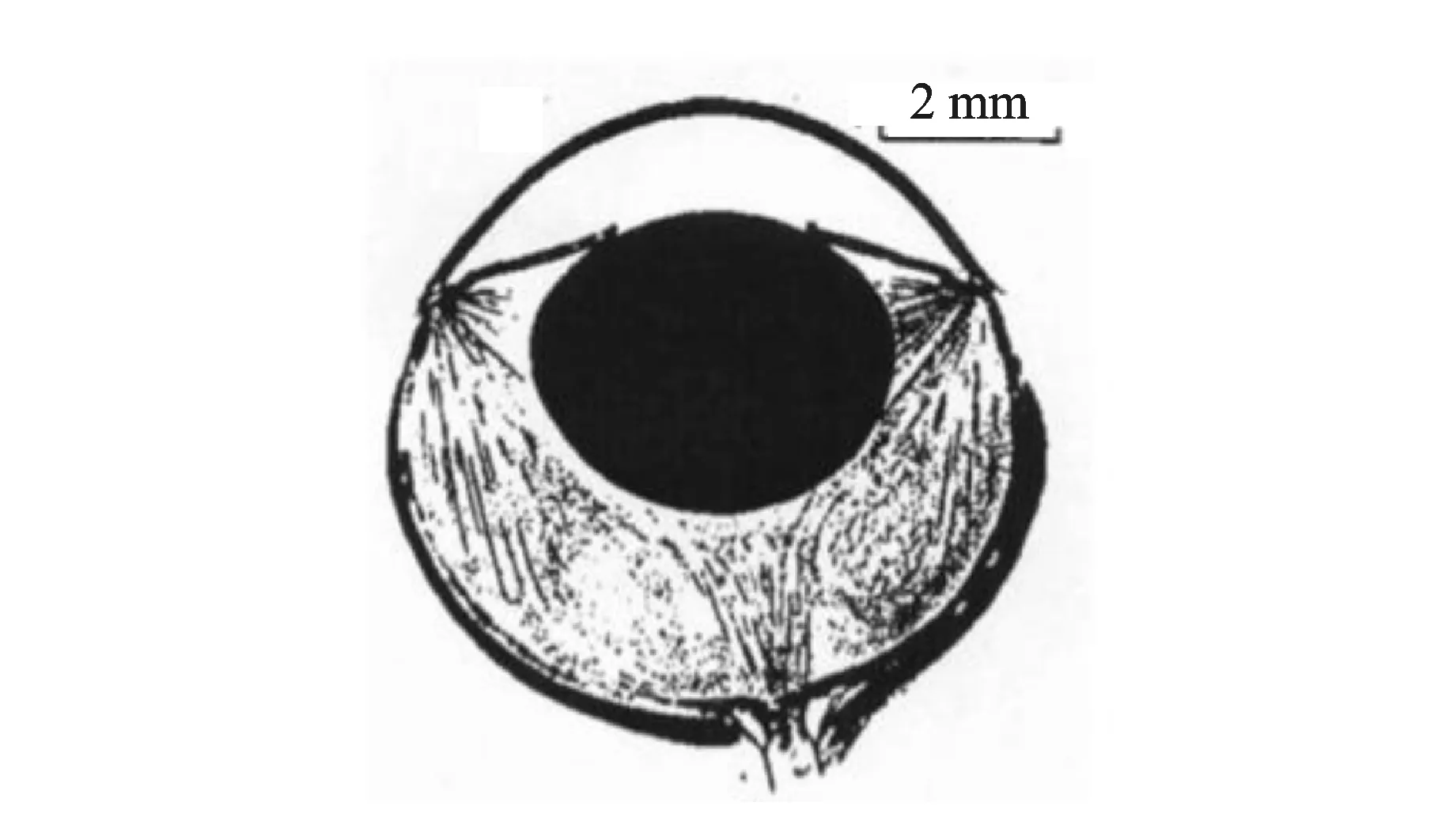

何谓青蛙视角?青蛙在生物界属于较低等的脊椎类动物,拥有较简单的头脑,它们的生存更多依赖于眼睛。[17]3于是大自然给了青蛙独特的眼睛结构:近视眼、视顶盖四层神经细胞、几亿个神经元、圆形晶状体等(如图1所示)。近视眼让青蛙视角具有近距离聚焦的特性;视顶盖四层神经细胞让青蛙视角具有低处视角特性;特殊神经元和四层神经细胞让青蛙视角呈现层层向内而后再正视世界的特征[18]102;圆形晶状体让青蛙视角具有较大的面积视野。由此,青蛙视角即近距离微观聚焦,向内多层透视小世界再转而向外正视大世界。

图1 青蛙的眼睛(Grusser1976)

《白天的房子,夜晚的房子》就是这样一部透过“青蛙视角”向内层层聚焦,近距离观察内部小世界,而后向外转向外化大世界的小说。梳理奥尔加·托卡尔丘克的生平,我们可以看到她曾因怀有帮助他人的“浪漫观念”在华沙大学选择专攻临床心理学,也嫁给了学心理学的同学。奥尔加·托卡尔丘克的心理学学习历程,也曾有过与吸毒者和酗酒者合作的经历,这些历程让她习惯了往人物内部世界的窥探。由此可见,心理学学习与实践的相关经历给《白天的房子,夜晚的房子》以“微观‘青蛙视角’展现的百科全书式的大图景”的创作提供了必要的心理学知识。

奥尔加·托卡尔丘克这种“青蛙视角”的微观特写,向人、事、物的内部世界的窥视在《白天的房子,夜晚的房子》中无所不在。在其中一篇“梦”中,作者直接通过叙述者“我”经人的嘴巴进入人的内部来切入“青蛙视角”。在“马雷克·马雷克”的故事中,如果以传统的“雄鹰俯瞰视角”来看,很容易把马雷克简单定义为一个酒鬼,并会把他的死表象地定义为因酗酒而死。其邻居对马雷克的观察即是传统的“雄鹰视角”而非“青蛙视角”。因此,邻居“如此这般”对警察说:“马雷克那样酗酒,或迟或早都会有如此的结果。”[9]328小说作者则采用的是“青蛙视角”。作者借老妇人玛尔塔之口对“如此这般”的言语和行为作了评价:“玛尔塔说,因为他内里是空虚的。” “我”对玛尔塔所说的“内里”的理解是从模糊逐步明晰的。从开始的“我觉得内里充实的人比空虚的人更有价值”到“如此这般内里没有任何东西可以从内往外看”。[9]191然后在这种从内往外的视角下,作品在“马雷克·马雷克”的故事中,指出了折磨马雷克死去的不是酗酒本身,而是在他体内反复出现并不断加重的“体内大鸟”。这只“大鸟”从幼年时期就渐渐进入到马雷克的体内,“他也是在地下室才明白,他感觉到痛不是来自外部,而是来自内心,无论是跟喝醉了酒的父亲还是跟母亲的乳房都没有关系。痛是自行到来的,跟早上出太阳、夜晚有星星出自同样的原因。……从童年开始他记住的就是黑暗,就是没完没了的黄昏。”[9]12因为马雷克在童年时期总是频繁地被父亲无端打骂,所以到青年时期,虽然他已成长为美男子,也受到众多女子的喜爱,但他却不知道如何与女子交往。因此青年时期,他因女子受过一顿耳光,也曾用刀子捅了女友熟人,事后他自己也大哭一场。不知所措的他逐步选择酗酒躺“死”,因为酗酒后那种“内里的痛”变得与他无关。直到马雷克发现“内里”让他绝望的“鸟”不是他父亲养过的令他憎恶的鸽子,而是深夜发出地狱叫声的黑鹳。[9]15当这只“鸟”占据他全身且不断地扑腾时,他决定选择把自己吊死来让内里的“鸟”平静。他第一次的自杀没成功,于是他体内的“鸟”又重新开始叫起来,疼痛放射到全身,马克雷大声说:“我活得像猪,死得也像猪。”[9]22最终,马克雷继续自残直至死去。奥尔加·托卡尔丘克运用微观向内的“青蛙视角”把马克雷之死的内在原因聚焦式呈现,并由个人折射到整个人类社会。

在“青蛙视角”多重深刻剖析的努力上,奥尔加·托卡尔丘克曾坦言,在写书的时候,故事的正确声音对她来说总是最重要的。从一开始作家就知道故事必须以第一人称讲述,并花了很长时间试图拼凑叙述者的各种特征。叙述者需要成为一个上了年纪的女人,必须变得古怪,既恼人又富有同情心。而且让作家意外的是,读者很快开始认同她,喜欢她。这一点无需意外,因为《白天的房子,夜晚的房子》中的玛尔塔以“女巫式存在的老妇人”存在,就是作家为了达到“青蛙视角”效果而做的人物设定。玛尔塔虽不识字,但她却仿佛对什么都关心,对什么都知晓,对什么都能给予中肯的评说,并且饱含同情心。她像希腊神话中泊耳塞福涅一样,秋入“地府”,春回“大地”。这样的叙述者不仅弥补了作品中叙述者“我”的疑惑,还无形中号召读者向深处层层思索。作家在“舍瑙库梅尔尼斯传”的描写中,进行了两个维度的重述,一个维度是传统意义线性时间传记形式,另一个维度是渴望变成“圣女库梅尔尼斯”的帕斯哈利斯书写《库梅尔尼斯传》的过程,而且以“谁写出的圣女传,他是从哪儿知道这一切”来反复呈现。在第二个维度中还有两个声音对“书写者”和“叙述者”不断进行质疑:一个声音是女修道院院长向帕斯哈利斯的提问“你是怎么知道的?”;另一个声音是“玛尔塔”问叙述者“我”,所提问的“你是怎么知道的?”这样的互补叙述声音,无疑让作品具有让人信服的严密逻辑。奥尔加·托卡尔丘克创造性地使用“青蛙视角”来进行微观特写,选择向人、事、物的内里窥视,用由内而外的微观视角取代了传统的俯瞰视角,让作品可以在日常生活化的“小视角”中外化为宏阔的百科全书式的“大世界”。

4 结 语

伟大的文学作品往往是绚烂至极且归于平淡的。奥尔加·托卡尔丘克在《白天的房子,夜晚的房子》中以“百衲衣”策略、“互文性”联通、“青蛙视角”层面打造的非线性的迷人世界,是令读者容易接受的,但要真正读懂却不简单。进入奥尔加·托卡尔丘克的《白天的房子,夜晚的房子》,要经历“看山是山,看山不是山,看山还是山” 的阶段。“看山是山”是看到作品在“百衲衣”策略下缝缀起的故事情节阶段;“看山不是山”是能将文本联系波兰历史、民间传说、神话寓言等的哲学思考和历史寻根层面的阶段;“看山还是山”是最终回归文本,并能透过现实生活看到背后隐喻的下西里西亚(lower silesia)史诗的阶段。

《白天的房子,夜晚的房子》到了“看山还是山”的第三阶段时,叙述者所叙述的已不再是简简单单的日常生活,而是代表着下西里西亚这个地区以及周围一带这个空间和波兰历史进程不同时期时间范畴的人物。“刀具匠顿奇尔”承载的是在原始森林中开辟生存空间,初建文明的“始祖”;“圣女库梅尔尼斯”及渴望变身的“帕斯哈利斯”是作为封建时期的见证;“彼得·迪泰尔”隐喻的是德波战争后移居而来的老居民;“他和她”以及情人“阿格尼”则呈现的是在此繁衍生息的年轻人;这些人物在非线性时空里穿行,呈现了波兰的史诗。这样碎片共存的长篇巨制,彼此回环往复、穿针引线,使得《白天的房子,夜晚的房子》具有一种打破边界互文共通,相互割据又相互依存,真实到让人信服、让人共情的独特迷人风格的叙事美学,最终造就了一部在日常生活的叙述中暗藏了史诗与人类共同境遇思考的百科全书式的非线性共存的迷人世界。正如瑞典学院对奥尔加·托卡尔丘克的授奖词“充满百科全书般激情的叙事想象代表着跨越边界的一种生活形式。”[1]23所见,奥尔加·托卡尔丘克作品的美学远不是一篇论文可以承载的。本文只涉及了奥尔加·托卡尔丘克其中一部作品《白天的房子,夜晚的房子》的一个方向上的研究,该作品的其他维度,以及奥尔加·托卡尔丘克其他作品的多重美学还有待更深入探讨。