质量控制在血液净化护理质量管理中的应用效果分析

2022-01-11宗珊

宗 珊

(中国科学技术大学第一附属医院(安徽省立医院),安徽 合肥 230001)

血液净化在临床上属于常见的一种治疗方法,该治疗方式主要是引出患者体内血液,通过相应血液净化设备处理,清除血液中含有毒素的成分[1]。血液透析患者在接受血液净化治疗时所需要的设备、仪器较多,而且对相应的治疗技术有着较高的要求,风险因素较多。如血液净化患者的护理管理工作质量得不到有效保证,会引起一系列不良事件,影响治疗效果,对患者的生命安全也会造成极大威胁[2]。鉴于此,本文在部分患者血液净化护理质量管理中实施质量控制管理,取得良好效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料将2019 年1 月至12 月接受血液透析治疗的60 例患者,随机分为对照组与研究组,各30例。对照组男女比例18∶12,年龄20~69 岁,均值(43.10±1.40)岁。研究组男女比例15∶15,年龄20~70岁,均值(43.05±1.50)岁。患者资料差异(P>0.05),院伦理委员会已批准。纳入标准:符合血液净化治疗相关标准,了解研究内容自愿加入。排除标准(1)病情危急,对患者生命健康安全已经造成严重威胁;(2)精神智力异常,无正常交流能力;(3)基础资料不全,不能有效配合者。

1.2 方法

1.2.1 对照组接受常规管控。护士按照常规方法进行管控管理,加强对患者病情、血液净化设备等的监测,对患者病情进行合理评估,常规处理并发症,调整饮食计划,常规宣教。

1.2.2 研究组接受质量控制管控。(1)成立质量管控小组。组员由护士长、质控人员、感染控制人员等组成。小组根据科室实际情况为患者制定合理的治疗方案,每月对质控管控工作情况进行评价,评价结果及时反馈给科室各医护人员,根据结果进行奖惩。(2)排班质控管理。年资高与年资低的医护人员进行搭配,做到优势互补,医护人员工作、休息时间合理规划,每6个月轮转一次。(3)培训质控管理。科室医护人员全部接受专业培训,提高无菌操作管理,严格落实并执行无菌操作要求。高度重视危险因素,了解各环节可能会发生的不良事件,提前做好相应预防,加强对患者生命体征等情况的监测,重点关注其静脉压、血液颜色等情况。(4)治疗环节质控管理。医护人员要做好治疗环节的清洁与布置,最大限度提高患者治疗舒适度,病房每天通风换气,按时消毒杀菌,湿度与温度合理调整,光线保证充足。治疗室要分为普通、急诊及隔离3 个环境,避免出现院内交叉感染。

1.3 观察指标(1)对比患者不良事件率。不良事件:感染、出血、阻塞。(2)对比患者护理工作质量、护理满意度情况。护理工作质量、护理满意度均使用科室自制问卷进行调查,问卷满分100 分,评分越高代表护理工作质量、护理满意度越优。

1.4 统计学分析 采用SPSS20.0 软件分析。计数资料以%表示,采用χ2检验,计量资料以(±s)表示,采用t 检验,P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 对比患者不良事件率 研究组不良事件率低于对照组(P<0.05)。见表1

表1 对比患者不良事件率(±s)

表1 对比患者不良事件率(±s)

?

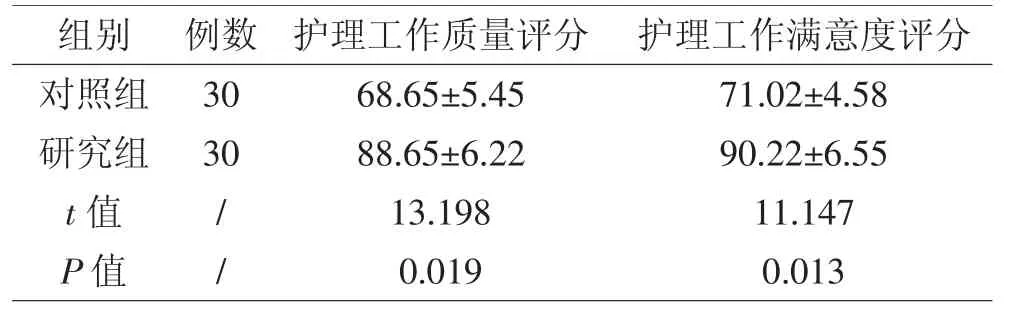

2.2 对比患者护理工作质量、护理满意度评分研究组护理工作质量、护理满意度评分均高于对照组(P<0.05)。见表2

表2 对比患者护理工作质量、护理工作满意度评分(分,±s)

表2 对比患者护理工作质量、护理工作满意度评分(分,±s)

?

3 讨论

血液净化治疗在临床上较为常见,该治疗方法主要针对肾衰竭等疾病,需引出患者体内血液,通过血液净化设备将其中的有毒物质进行清除[3]。具体治疗过程,对操作人员、操作设备均有较高要求。因此,血液净化的护理质量管理工作中,必须重点对感染控制系统、反渗水处理系统及复用系统进行防控[4]。

本研究显示,研究组不良事件率低于对照组(P<0.05),护理工作质量、护理满意度评分均高于对照组(P<0.05)。分析认为,质量控制工作中,首先成立质控小组,对各项规章制度进行完善,保证科室每名医护人员均能切实参与到质量控制工作中来;其次通过科学合理排班,保证人员劳逸结合优势互补;通过系统专业的培训,保证医护人员操作更加科学与规范,同时责任心得到提高;环境管控,保证治疗环节安静舒适,患者得到靶向性治疗的同时,避免了交叉感染的发生,治疗安全性得到保证[5]。

综上,血液净化护理工作管理实施质量控制,可最大限度减少不良事件的发生,提高患者护理工作质量与护理满意度,该模式有较高临床应用价值。